본문

|

|

|

가. 금수정 1) 금수정 사진 자료 (경기도 포천군 창수면 오가리 금수정 경내)

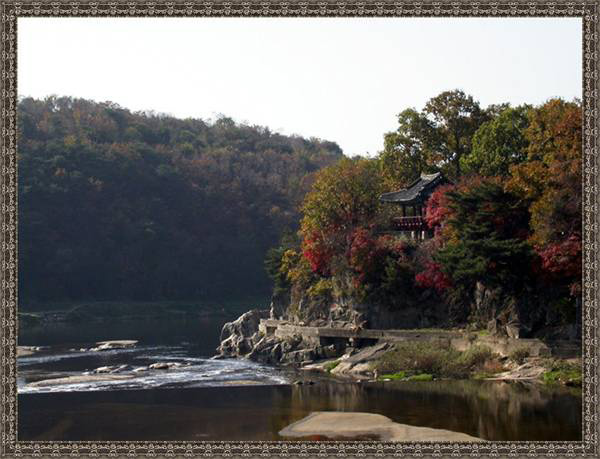

<가을의 금수정> (2006. 11. 13. 발용(군) 제공)

<우중의 금수정>

<금수정 앞 전경>

<금수정 앞 전경>

<삼위 단소 전경>

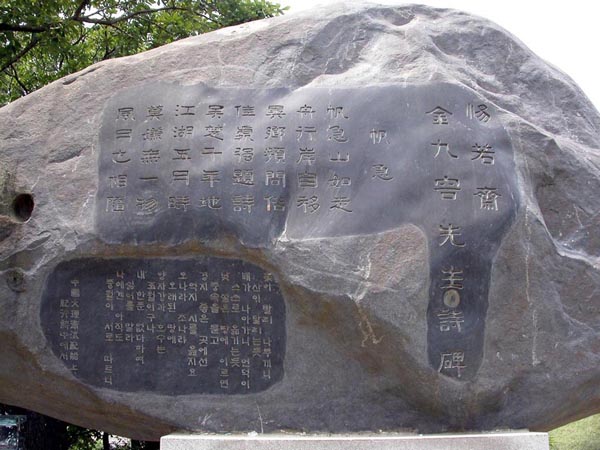

<금수정 경내에 있는 양사언의 時調 碑>

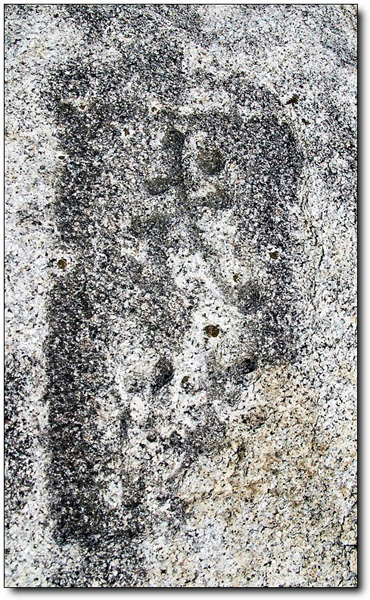

<금수정 주변의 암각문>

<금수정 아래의 암각문-武陵>

<금수정>

<瓊(浮)島>

<贈 琴翁詩>

<尊巖>

금수정과 그 주변 (2004. 12. 28. 항용(제) 제공)

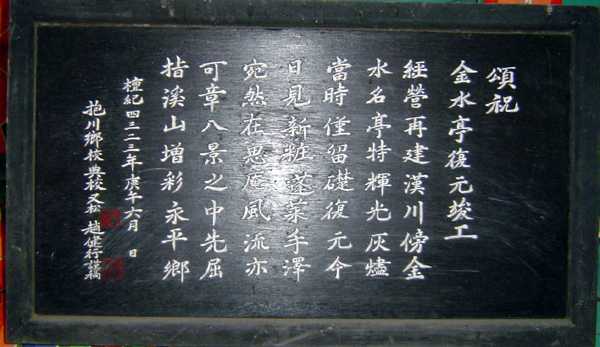

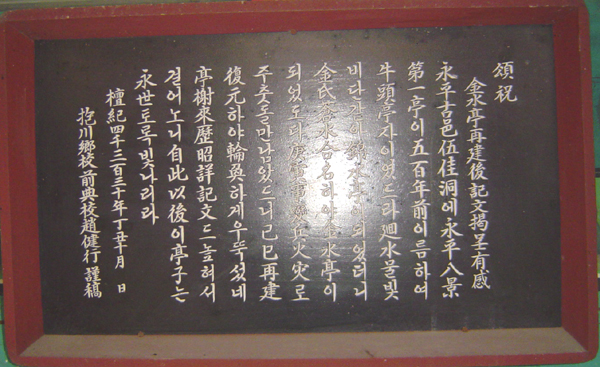

<금수정 내 현액-송축>

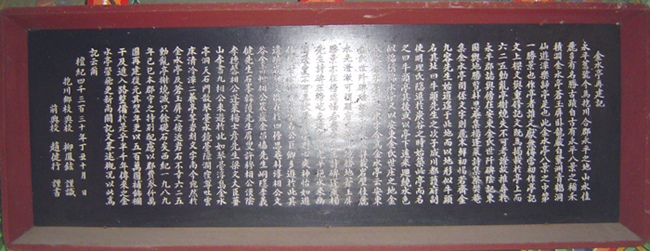

<금수정 재건기>

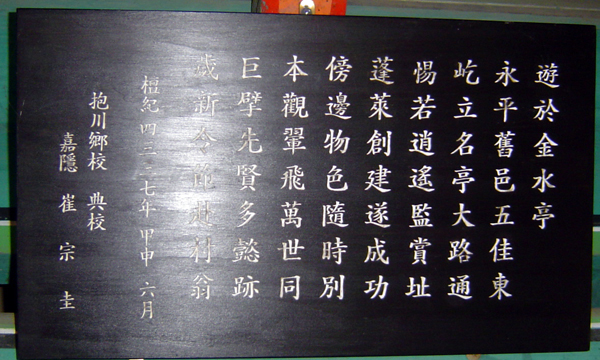

<현액시 (遊於金水亭:금수정에서의 놀이)>

<금수정 내 현액-송축>

<금수정에서 맞은편 금대(琴臺:가야금 타는 곳) 오르는 계단>

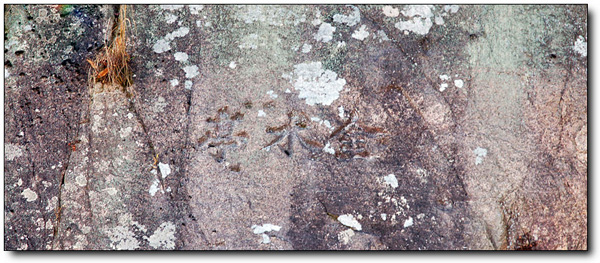

금대(琴臺:가야금 타던 곳) ---가운데 희미하게 '琴臺'란 글씨가 새겨져 있다.--

2)금수정 관련 자료 소개 (2004. 12. 28. 영환(문) 제공)

(1) 금수정

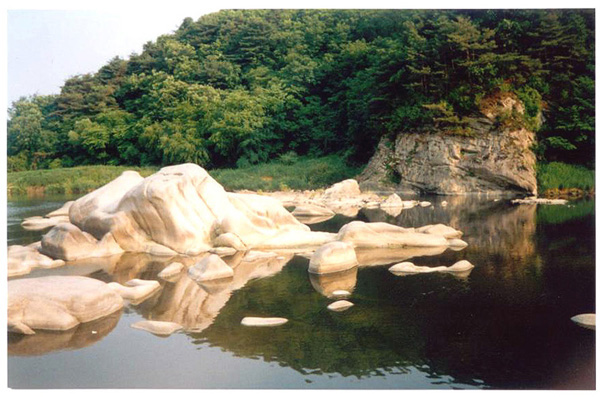

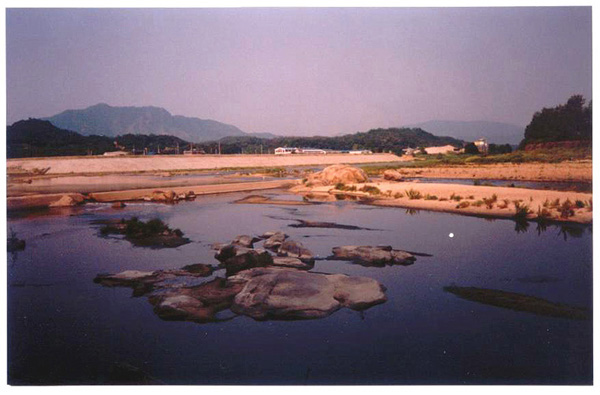

경기도 포천군 창수면 오가리에 있는 금수정은 영평천 맑은 수면의 8m 절벽 위에 위치한 정자로서 정자 아래 기암사이로 맑은 물이 흐르고 노송이 어울러 절경을 이루고 있다. 영평천에는 영평8경이라 불리우는 절경이 맑은 계곡물과 기암괴석으로 어우러지는데, 8경은 저마다 독특한 자태를 자랑하고 있다. 정저 앞에는 창건을 기념하여 심은 진송이 있는데 그 수령이 400년으로 추정된다.

구전되어 오기를 금수정을 지으셨다는 성천도호부사공(휘 김명리)의 내력에서부터, 그려사를 편찬하신 직제학공(휘 김맹헌)께서 노후 이곳에 은퇴하시어 말년을 보내셨으며, 지금도 근처 종산에 영면하고 계시며 이후 참의공(휘 김자양), 청도군수공(휘 김예생), 가선대부 경상좌병사공(휘 김윤종), 공주판관공(휘 김윤선), 금수정의 기록으로는 최초로 나오시는 금옹공(휘 김윤복), 이후 별제공(김진기), 의금부도사공(김대섭), 철원부사공(김확), 그리고 부사공의 매부이신 지봉 이수광. 교산 허균과 이곳 금수정에 얽힌 인물들, 봉래 양사언, 사암 박순, 한음 이덕형, 번암 채제공, 농암 김창협, 화서 이항로. 면암 최익현에 이르기까지---

이 누각에서 앞을 바라보면 왼쪽으로 금수정이 날아갈 듯 날렵하게 서 있고, 금수정옆 바위 위에는 금옹 할아버님이 거문고를 연주하셨다는 琴臺가 있으며 이곳에도 琴臺라고 단정한 해서가 새겨져 있다.

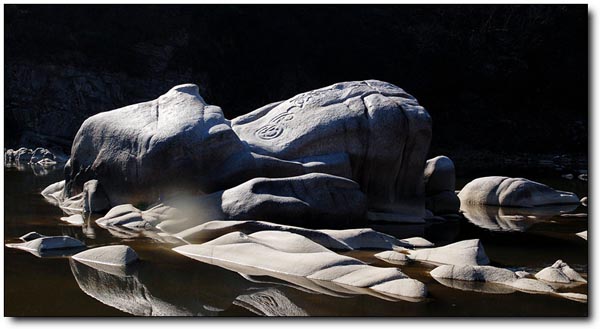

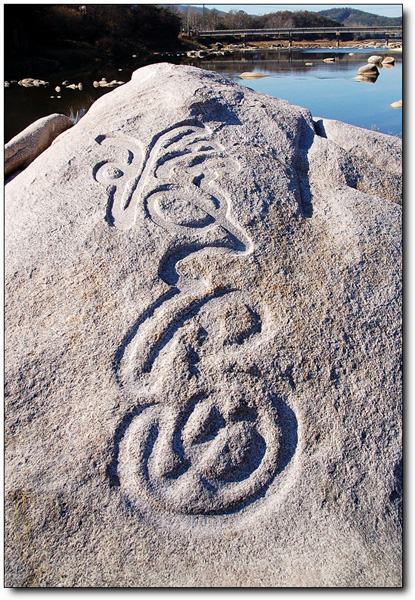

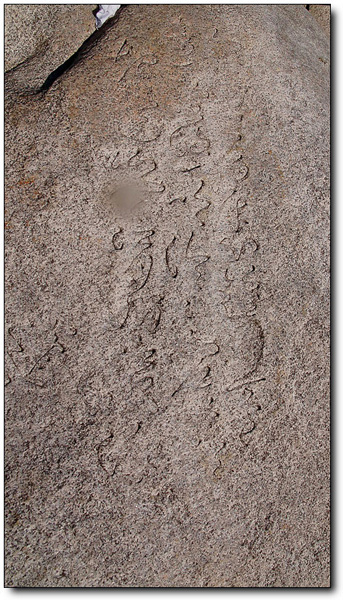

금수정앞으로는 영평천이 휘돌아 나가며 그 냇물에는 다도해의 작은 섬들이 있듯이 많은 바위들이 물위에 솟아 있다. 이곳을 연화암이라고 한다. 이 바위에 또한 많은 암각문이 있으니 대표적인 것이 瓊島(또는 浮島)라고 짐작되는 80 x 120센치미터의 대형 초서가 있고, 그 옆 바위에는 초서로 된 한편의 시가 새겨져 있다. 이시는 봉래집에 의하면 贈琴翁詩 라고 되어 있으며 이시는 많은 문인들 사이에 알려진 자료이다. [東國輿地誌] 및 [東洲集(이민구)]에도 또한 인용하고 있다. 봉래집에는 증금옹시를 적고 그 말미에 琴翁은 금수정 주인이다 라고 적혀 있어 당시 금수정이 안동김씨의 소유였음을 증명하는 자료이다. 琴翁은 척若齋선조의 5대손 金胤福(김구용-김명리-김맹헌-김자양-김예생-김윤복)할아버님의 호이기 때문이다. 증금옹시 초서 옆에는 큰 웅덩이 같은 바위가 있는데 마치 술동이 같다하여 尊巖이라고 새겨 놓았다. 이 모든 글씨가 봉래양사언선생의 친필암각문이다.

이 연화암이 있는 영평천 건너 오른쪽으로는 작으마한 동산이 있으니 지금 할미산이라 불리우고 있으며 종가 소유이다. 금수정과 할미산 가운데를 영평천 넘어 아득한 벌판이 이어져있으니 그 정경이야말로 이루 필설로 표현할 길이 없다.

(2)김하종의 그림-[풍악권] <금수정>. (개인 소장 )

?김하종(金夏鐘) 1793(정조 17)∼? 조선 후기의 화가. 본관은 의성. 자는 대여(大汝), 호는 유당(유堂)·유재(유齋) 또는 설호산인(雪壺山人). 화원으로 첨사(僉使)를 지낸 득신(得臣)의 아들이며, 건종(建鐘)의 동생이다. 그 역시 화원이었으며 벼슬은 첨사를 지냈다. ---

(3) 김윤복, 양사언, 박순과 금수정

?琴翁 : 金胤福의 호. 조선 중기의 문인. 포천에 살면서 거문고를 즐겨 탔다.

?양사언(楊士彦) 1517(중종 12)∼1584(선조 17). 조선 전기의 문인·서예가. 본관은 청주(淸州). 자는 응빙(應聘), 호는 봉래(蓬萊)·완구(完邱)·창해(滄海)·해객(海客).

?박순(朴淳) 1523(중종 18)∼1589(선조 22). 조선 중기의 문신·학자. 본관은 충주. 자는 화숙(和叔), 호는 사암(思菴). 우윤(右尹) 우(祐)의 아들이며, 목사 상(祥)의 조카이다.

‘瓊島(경도)’, ‘尊岩(준암)’ 이 두 각자(刻字)는 모두 봉래(蓬萊) 양사언(楊士彦·1517년:중종12~1584년:선조17)의 글씨로서, 경기도 포천군 창수면 오가리에 있는 금수정(金水亭) 아래를 흐르는 영평천(永平川) 가운데 바위에 새겨져 있다.

금수정 아래로 백운산(白雲山)에서 연원한 영평천이 절벽을 휘감아 돌면서 내려가고 10m쯤 내려가면 내 가운데 흰바위 수개가 떠 있듯 솟아있는데 여기에 이 두 각자가 새겨져 있다. 이중 ‘瓊島(경도)’가 새겨져 있는 큰 바위는 가운데가 우묵하게 패여 있어 술잔처럼 보이므로 ‘尊岩(준암)’이라 불리워졌다. 준암 역시 ‘경도’ 측면에 봉래의 글씨로 각자되어 있으나 많이 마모되어 있다.

‘경도’라고 새긴 것은 금수정의 절경이 비치는 물결 위에 섬처럼 떠 있는 준암의 아름다움을 칭송한 것으로 보인다. --- 이 각자는 대서(大書)와 초서(草書)에 능한 봉래의 필치를 한 눈에 접할 수 있다. <금수정(金水亭) 양사언(楊士彦) 각자(刻字)> (오세옥, 민족문화추진회 전문위원)

‘尊岩(준암)’ 이 글씨에 대해 성해옹이 지은 [동국명산기]에는 다음과 같이 적고 있다. “모래 위에 흰 돌이 있는데 형체가 술동이와 같다. 연화암이라고 칭하는 바위 곁에 봉래의 시문을 새겨 놓았다. 또 준암이라고 새겼는데 역시 봉래의 필적이다.” 이 바위에 대해 옛 문인들이 취흥을 즐긴 기록이 많이 있다. 동주 이민구는 그의 글에서 이곳에 술을 부으면 7말 정도 들어간다고 했다.

아래 초서(草書)로 새겨진 시(詩)는 <증금옹(贈琴翁)>이란 제목으로 「봉래시집(蓬萊詩集)」권1에 실려 있다. 이 시는 ‘경도’가 있는 준암에서 천변(川邊) 쪽 바위에 새겨져 있는데, 세필(細筆)로 그은 것같은데다 거의 마모되어 식별도 불가능한 상태이다. 시 내용은 다음과 같다.

綠綺琴伯牙心 거문고 타는 백아의 마음은 鍾子始知音 종자기만 알아 듣는다오. 一鼓復一吟 한번 타매 또 한번 읊조리니 冷冷虛?起遙岑 맑디 맑은 바람소리 먼 봉우리에 일고 江月娟娟江水深 강달은 아름답고 강물은 깊기도 해라. 蓬海書

이 시의 제목에 달은 세주(細註)에 ---琴翁 錦水亭 主人也 刻此詩於尊巖---‘금옹(琴翁)은 금수정(錦水亭) 주인(主人)이다. 이 시를 준암에 새긴다.’라고 되어 있다.

이런 기록들에서처럼 봉래는 산수유람과 금서(琴書)를 일생 반려자로 삼은 풍류객이었으니, 위 두 각자(刻字)에서도 그 일면을 엿볼 수 있다. 봉래는 포천군 신북면 기지리에서 태어났고, 금주산[金柱山·일명 금조산(金鳥山)] 아래 이동면 길명리에 복거(卜居)하였는데 그 집을 ‘평망정(平望亭)’이라 하였다. 그의 묘소도 복거지(卜居地) 위의 금주산 기슭에 자리 잡고 있다. 46세 때는 고성군(高城郡) 구선봉(九仙峯) 아래 감호(鑑湖) 위에 ‘비래정(飛來亭)’이라 이름한 정자에 복거한 적도 있으나 일생 중 많은 기간을 이곳 포천에서 보냈던 것으로 보인다. 따라서 백로주(白鷺洲)·선유담(仙遊潭)·현내의 명산(名山) 등 포천 일대 경승지에는 그의 시문이 많이 남아있다.

봉래가 위 글자들을 암각한 시기나 금수정과의 관계는 분명하지 않다. <시등금수정기(始登金水亭記)>〔이상수(李象秀)「오당집(梧堂集)」권13〕에 의하면 봉래가 김씨(金氏)로부터 이 정자를 얻어 기거하다가 떠난 뒤에 다시 김씨의 소유가 되었다고 하며, 또 속전(俗傳)에는 여기서 봉래가 기거할때는 이름도 봉래정(蓬萊亭)이라 불렀는데, 뒤에 김씨가 돌려 받으면서 금수정이라 고쳤다고도 한다. 그러나 각자시(刻字詩)에서 보면, 봉래가 이곳을 들러 당시 주인인 금옹(琴翁)과 더불어 금(琴)을 타고 음영(吟?)하며 승경(勝景)을 즐긴 것으로 보여진다.

이곳뿐 아니라 속리산 문장대(文章臺)의 속칭 글바위의 ‘동천(洞天)’, 설악산 비선대(飛仙臺) 암반의 ‘비선대(飛仙臺)’, 두타산 무릉계곡(武陵溪谷)의 ‘두타동천(頭陀洞天)’ 등 암각이 모두 봉래의 글씨로 알려져 있다.

(4) <한국문집총간> 사암집(思菴集) 金水亭 박 순 1857 -

思菴先生文集卷之三 七言律詩 金水亭 崖?鑿架小?楹。選勝應勞意匠營。喬木擁深孤縣小。亂峯中圻一川平。瓊田石骨相涵映。曖翠浮嵐遠滅明。見說主人垂白髮。琴心山水曲猶淸。

(5) 한석봉과 금수정

한호(韓濩) : 1543(중종 38)∼1605(선조38). 조선 중기의 서예가. 본관은 삼화(三和). 자는 경홍(景洪), 호는 석봉(石峯)·청사(淸沙). 군수 대기(大基)의 5대손으로, 정랑 세관(世寬)의 손자이다. ---허초당엽묘표음(許草堂曄墓表陰), 포천(抱川) 이판서몽량비(李判書夢亮碑), ---등을 썼다.

커다란 바위에 洞天石門이라고 새긴 단정한 해서체의 암각문이 있다. 成海應의 [東國名山記]에 이글씨는 한석봉의 글씨라고 되어 있다. 아마도 여기를 통해서 종택이나 금수정으로 올라갔을 것이 틀림없을 것이다. 이 바위뒷쪽에는 또 암각문이 있는데 이 글씨는 瀾石이라고 되어 있다. 자료에 의하면 이 글씨는 중국황제의 사신 허국이 쓴 것이며 원래 廻瀾石이란 글자인데 회자부분이 떨어져 나갔다. 廻자의 한 부분이 남아 있어 이를 증명한다.

(6) 한국문집총간 <낙전당집>(樂全堂集)의 <憩金水亭 >

신익성 : 1682 -

樂全堂集卷之二 . 詩○五言律 憩金水亭 峽裏危亭古。登臨延賞心。微茫看遠岫。蒼翠擁長林。石仄牛頭出。湖明壁影沈。秋光?客興。未覺樹移陰。 其二 沙自亭前白。湖從壁底深。苔封林外徑。松作檻邊陰。?客詩猶在。巖樽酒可斟。平生出塵想。卽此暫開襟。

(7) 金水亭 (경기포천) ① (포천군誌 기록) (2001. 11. 9. 주회(안) 제공)

<포천군지 p479∼ >

금수정(金水亭) -지정번호 : 향토유적 제17호 -시대 : 조선중기 -소재지 : 창수면 오가리 임547 -규모 : 정면 4.72m, 측면 4.50m

포천군에는 예로부터 영평8경으로 불려지는 명소가 있다. 영평은 포천의 옛이름이다. 영평천 상류에서 하류에 펼쳐진 화적연(禾積淵), 금수정(金水亭), 창옥병(蒼玉屛), 와룡암(臥龍岩), 낙귀정지(樂歸亭址), 백로주(白鷺洲), 청학동(靑鶴洞), 선유담(仙遊潭)이 바로 그것이다.

영평의 문사들은 물론, 외지에서 이 곳을 방문한 많은 시인 문객들도 영평8경의 경치를 노래하였다. 특히 금수정은 양사언(楊士彦), 이덕형(李德馨), 박순(朴淳), 이의건(李義健), 김수항(金壽恒), 김창협(金昌協) 등 저명한 문사가 자주 찾아 발자취를 남긴 곳이다.

(1) 금수정의 건립 및 연혁 금수정은 창수면 추동리 547번지 (*창수면 오가리 임547의 오기) 에 소재한 정자이다. 영평천의 수면에서 약 8m정도 되는 절벽 위의 평평한 대지에 세워져 있다. 이 정자의 처음 명칭은 우두정(牛頭亭)이다. 정자가 위치한 곳의 형상의 소의 머리(牛頭)를 닮았기 때문에 이름붙인 것이다. 이 정자를 에워싸고 흐르는 물도 우두연(牛頭淵)이라 하였다. 우두정에 관하여는 구체적인 기록이 없다. 단지 여러 문인의 싯구에 그 명칭이 보일 뿐이다.

최근 금수정 주변에 세워진 {안동김씨세천비} 음기에 금수정에 관련한 기록이 있는데, 그 내용은 다음과 같다.

약재(若齋, *척약재 若齋의 오기) 김구용(金九容)이 이곳을 소요하다가 문득 이곳을 소머리(牛頭)의 형상이라 하였고, 그의 둘째 아들인 명리(明理)가 탄곡(炭谷)에 은퇴해 있을 때 이곳에 들려 정자를 수축(竪築)하고 우두정(牛頭亭)이라 명명하였다. 그의 큰 아들 맹헌(孟獻)은 벼슬이 예문관 직제학에 이르렀는데, 창수(蒼水)에 은퇴하였다. 직제학공의 손자인 윤복(胤福)은 양사언(楊士彦)과 더불어 우두정에서 "오금(吾金)의 金자와 창수의 水자를 따서 金水亭이라 개칭 현판(懸板)하고 헌람(軒欖)에 오락풍월(娛樂風月)이라 현액하였다. 지금은 정자초벽애(亭子楚壁崖)의 金水亭 洞天石門의 해서와 천중암(天中岩)에 새겨진 초서 浮島만을 남기고 있을 뿐이다. 광해조에 벼슬한 금사공 김확(金沙公 金 )이 귀향하여 소일할 때 금수정을 단청보수하고, 부대건축물을 개축하였다."

위의 비문에 의하면, 우두정을 세운 이는 김명리(金明理)이며, 연대는 조선 세종조이다. 양사언과 함께 금수정이라 개칭한 이는 김윤복이다. 그리고 훗날 김확이 개수하였다.

우두정 건립에 관한 사항은 다른 기록에서 고증할 바가 없어 위의 사실을 수긍할 수 밖에 없다. 그러나 금수정의 경우는 의심되는 점이 많다. 다음 고문헌 자료를 주목할 필요가 있다.

① 금수정 : 在郡西七里 古府使金 卜築也 (영평군읍지 누정, 여지도서) 재군서칠리 고부사김확복축야

② 금수정 : 在縣西十五里 亭壓白雲溪石崖上 本朝楊士彦別築 士彦每月夜彈琴亭上作詩 刻崖石 (동국여지지 누정) 재현서십오리 정압백운계석애상 본조양사언별축 사언매월야탄금정상작시 각애석

③ 금수정 : {贈琴翁} - 琴翁 錦水亭主人也 刻此詩於尊巖 (증금옹, 봉래시집1 28p) {졸금옹} - 금옹 금수정주인야 각차시어존암

앞의 글에서 분명하게 금수정은 김확이 복축(卜築)한 것이라고 하였다. 그렇다면 뒤의 글에서 "本朝 楊士彦別築" 이라는 기록은 무엇을 의미하는가?. 김확(1572-1653)의 생몰년대를 보더라도 양사언이 건립한 사실이 앞선다.

그리고 성해응(1760-1839)이 {동국명산기}에서 "故蓬萊別業 歸于金氏 世傳之" "고봉래별업 귀우김씨 세전지" 라고 한 것으로 보아, 양사언이 세상을 마친후 안동김씨의 소유가 되어 전해져 왔음을 확인할 수 있다.

또한 박순의 {차기연사운(次寄然師韻)}이라는 시제아래 다음과 같은 기록이 있는데, 이를 보면 금수정의 유래를 가늠하는데 중요한 단서가 된다.

천연사(天然師)는 영평 보장산에 살았다. 내가 영평에 자리잡아 살려고 한다고 하니, 천연사가 일찍이 우두연의 좋은 경치를 말하면서 그 물가에 楊氏의 정자가 있으니 나에게 그것을 사라고 권했다. 천연사가 막 거처를 옮기려고 했기 때문에 그렇게 말했던 것이다. {차기연사운} <思菴集>

박순이 영평으로 거처를 옮긴 것은 1586년(선조19) 8월의 일이다. 양사언이 세상을 마친 해는 1584년(선조17)이다. 바로 2년 뒤의 일이다. 이같은 사실에서 양사언 이후 금수정의 주인이 없이 방치되었음을 짐작할 수 있다. 이를 안 천연사가 박순에게 그것을 사라고 권했던 것이다.

채제공(1720-1799)의 {금수정중수기}에는 "금수정이 김씨의 소유로 된 것이 여러 백년이 되었다. 김씨들은 여기에 묘를 쓰고, 여기를 전원으로 삼곤했다" 고 하였다.

이 기록을 보면 양사언의 소유였던 금수정이 김씨의 소유로 되었음이 분명해진다. 여하튼 금수정은 양사언의 사후부터는 안동김씨가 대대로 보존해 왔다.

금수정은 안동김씨 소유로 전해오면서 몇차례 중건 및 중수되었다. 채팽윤(1669-1731)의 {금수정중건상량문}이 있어 그 같은 사실을 확인할 수 있다. 이때 중건한 건물을 후손 김택인이 정조때 다시 중수하였다.

금수정은 6.25때 소실되어 장초석만 남았으나, 1989년 복원하였으며, 1990년에 난간 및 진입로 등을 정비하였다.

규모는 정면2칸, 측면2칸이며 면적은 17㎡이다. 처마 높이 4m, 최고 높이 7m로 기단은 화강암 외벌대식 초석으로 되어 있다. 목조 형태는 초익공 3량으로 덧서까래 겹처마 팔작지붕 형식이다.

(2) 금수정의 현액명(懸額名)에 대한 의문점 금수정은 고문헌에 錦水亭, 金水亭으로 기록되어 있어 혼란을 야기한다. 단순하게 이해될 문제도 아니다. 어쩌면 금수정의 유래를 구체적으로 제시하는 자료일 수 있다. 이 정자와 밀접한 관련을 갖는 양사언의 문집 {봉래집}에는 錦水亭으로 표기되어 있다. 다음에서 보듯이 동주(東洲) 이민구(李敏求)의 {金水亭詩序}에서는 錦水亭이 아닌 金水亭으로 기술하고 있다.

白鷺洲在洞陰縣 南十里而遠 其水北流 抱縣治而下轉長林 一牛鳴地 ?西?水 益大 翠屛開張 爲浮雲壁---- 水?而爲潭 有亭翼然 其上爲金水亭 백로주재동음현 남십리이원 기수북류 포현치이하전장림 일우명지 ?서?수 익대 취병개장 위부운벽---- 수?이위담 유정익연 기상우이금수정

이민구(1589-1670)는 지봉 이수광의 아들이다. 그의 형인 이성구(李聖求)는 1616년(광해군8)에 영평판관에 부임하여 반월성을 개축하고 화산서원을 세우는 등 여러 공적을 남겼다. 錦水亭이 아닌 金水亭으로 개칭된 것은 이 기간 동안이 아닌가 추정된다. 대략 박순이 영평에 거처를 옮긴 해인 1586년(선조19)에서 이민구가 세상을 마친 해인 1670년 사이에 개칭되었을 것이다. 최근 금수정 주변에 세워진 {안동김씨세천비} 음기에는 "吾金의 金자와 蒼水의 水자를 따서 金水라 개칭하였다"고 하였다. 그러나 이 주장은 김씨 문중에서 견강부회한 억측으로 보인다.

양사언의 기록에서 보이는 금수정과 관련을 갖고 본다면 오히려 이덕형의 다음 싯구에서 볼 수 있는 "金水銀沙(금수은사)"에서 "금빛 물결"이라는 뜻의 金水라는 명칭을 따왔을 것이다.

古相公이덕형詩曰 金水銀沙一樣平 峽雲江雨白鷗明 ?眞偶入桃源路 莫遣漁舟出洞行 (영평군읍지, 누정) 고상공이덕형시왈 금수은사일양평 협운강우백구명 ?진우인도원로 막관어주출동행

이는 "비단 물결"이라는 뜻의 명칭인 錦水와도 상통한다. 게다가 김씨 문중의 金자와도 重意的으로 쓰일 수 있어서 이렇게 개칭하였을 개연성이 짙다. <홍순석>

金水亭 (경기포천) ② (신흠의 상촌선생집 기록)

서울대학교 규정각에 소장되어 있는 상촌 신흠 선생이 쓴 상촌선생집 (목판본, 1636)을 1994년에 민족문화추진회에서 펴낸 국역 상촌집 1권에 금수정을 보수하고 개축하신 (문온공파) 김확의 어머니이고 김대섭의 배위이신 의인심씨 誌銘(지명)이 게재되어 있습니다. 그대로 타이핑하여 소개합니다.

상촌선생집 제24권 의금부도사 김공 의인심씨 합장지명 (義禁府都事 金公 宜人沈氏 合葬誌銘) 병서

내(*신흠)가 일찍부터 이공윤경(李公潤卿 *이수광)을 종유하면서 공(*이수광)의 소개로 그의 장인 김공(*김대섭)과 친분을 갖게 되었었다. 그런데 김공(*김대섭)은 대체로 진실하고 화평하여 훌륭한 덕을 지닌 군자였다. 빈객을 접대할 때에는 술과 음식 등을 모두 정결하고도 넉넉하게 장만하여 대접하였고 비복들을 부리는 데 있어서도 언제나 근신하여 법도가 있었으니, 따라서 공에게 현명한 내조가 있어 돕고 있다는 것을 다시 알 수 있었다. 김공이 세상을 떠나자 듣는 이들이 모두 탄식하면서 공의 포부를 다 펴지 못한 것을 슬프게 여겼다. 그리고 부인으로서 몸가짐을 잘하고 정절을 지킨 이를 손꼽아 말할 적에는 반드시 김공의 부인을 제일이라 하였는데, 내가 지난날 보아 알고 있는 것에 징험해 보년 더욱 믿을 만하였다. 어느 날 윤경씨(*이수광)가 아들 민구(敏求)를 시켜 김공(*김대섭)의 행장과 부인 심씨의 훌륭한 행적을 함께 기록한 한 통의 글을 가지고 와서 나(*신흠)에게 묘지명을 부탁하며 말하기를 "이것은 그 아들(*김확)의 뜻입니다" 하였다. 내가 김공(*김대섭)과는 오래 전부터 잘 아는 사이였고 윤경(*이수광)과도 통가지의(通家之誼)가 있으며 그 아들(*김확 또는 *이민구) 역시 망년(忘年)의 친구일 뿐만이 아니고 보면 어떻게 감히 글을 짓지 않을 수 있겠는가?

행장을 상고해 보니 내용은 다음과 같다. 김씨는 안동의 大姓이고, 공의 휘는 대섭(大涉), 자는 사형(士亨)으로 신라 경순왕의 후예이다. 그리고 遠祖(원조)인 상락공 방경(方慶)은 큰 功業(공업)을 이루어 고려의 宗臣(종신)이 되었고, 휘 구용(九容)은 문장과 절의로 명성이 당대에 드높았는데, 이 분은 바로 공의 7대조이다.

7대조 ★김구용 6대조 ★김명리 5대조 ★김맹헌 고조 ★김자양 증조 ★김예생 조부 ★김윤종 부 ★김진기 ★김대섭 자 ★김확

고조 자양(自壤)은 내섬시 첨정으로서 호조참의에 추증되었고, 증조 예생(禮生)은 청도군수로서 병조참판에 추증되었다. 조부 윤종(胤宗)은 경상도절도사를 지냈고, 아버지 휘진기(震紀)는 활인서 별좌를 지냈으며, 어머니 이씨는 여흥(*경기도 여주)의 명문거족으로서 생원 민생(敏生)의 딸이다. 가정 기유년 (명종4, 1549) 에 공(*김대섭)을 낳았는데 3세때 양친을 여의고 고모(*?) 집에서 자랐다. 어려서부터 특이한 자질이 있었으므로 스승의 가르침을 받지 않고도 스스로 학문에 주력하였다. 만력 계유년 사마시에 장원하자 사람들이 곧바로 벼슬길에 나가게 될 것이라고 칭찬이 자자하였는데, 얼마 안 되어 병이 나서 과그 공부를 그만 두고 스스로 담박함을 지키어 마치 세상일에 아무런 생각이 없는 것 같았다. 그런데 임진년(*1592년)에 병란이 일어나자 가족을 데리고 嶺北(영북, *?)으로 피난갔다가 이어 서쪽으로 行在所(행재소, *임금이 멀리 거둥할 때 임시로 머무르는 별궁)에 갔다. 계사년(*?)에는 천거로 의금부도사에 제수되었다가 조지서별좌에 옮겨졌다. 이때에 東征(동정) 나온 중국 將士(장사)들이 모두 기세를 부렸으나 경략 송응창은 엄중히 규율을 지키는 제부 중에 으뜸이었다. 해평군 윤근수가 빈접사의 임무를 맡고 있으면서 특별히 공(*김대섭)을 추천하여 그(*윤근수)의 관속으로 삼았는데, 공이 모든 일을 힘껏 조치하여 복잡한 상황을 여유있게 처리하였으므로 해평공이 공의 재능을 자주 칭찬하였다. 그런데 마침내 과로로 인하여 병이 나서 갑오년(*?) 여름에 서울 객사에서 별세하였는데 나이가 겨우 46세였다. 난리로 인하여 임시로 수원에 장사했다가 8년이 지난 신축년(*?)에 영평현 남쪽 선산에서 2리 떨어진 종현산 미좌 축향의 언덕에 이장하였으니 遺志(유지)에 따른 것이다.

공(*김대섭)은 순박하고 성실하고 후중하여 집안 사람을 너그럽게 다스렸고 자제(*김확, 이수광 처, 허균 처)들을 엄하게 교육시켰으며, 몸가짐에 있어서나 남을 대할 때나 반드시 성실한 마음으로 物我(물아)의 간격을 두지 않았다. 그리고 남의 과실을 말하기 좋아하지 않았으므로 서로 아는 사람은 모두가 친애하고 연모하면서 스스로 공에게 미칠 수 없다고 하였다. 또 타고난 효성과 우애를 종족에게까지 베풀었으므로 그들의 환심을 얻었다. 그리고 제사 지내는 일을 당해서는 일찍부터 재계하고 제물을 정결하게 장만하였으며 절차와 의식을 모두 선현의 禮制(예제)에 따라 시행하였다. 항상 부모(*父震紀 母여흥이민생女) 가 생존했을 때 섬겨보지 못한 것을 매우 애통하게 여기어 부모에 언급이 될 적마다 반드시 눈물을 흘렸다. 그리고 서모(*?)가 낳은 누이가 갈 곳이 없게 되자 비복을 나누어 주어 생활할 수 있게 하였고, 의지할 곳 없는 서출(*?)의 사촌 형제들을 집에 데려다가 자기가 낳은 자식처럼 길러주었다.

생업을 일삼지 않았고 다만 집에 들어앉아 유유자적하며 몇 달씩 나오지 않기도 하고 때로는 친구들과 함께 술을 마시고 마냥 취하여 다분히 즐기기도 하였다. 품성이 산수를 좋아하여 西湖(*?)에 조그만 집을 지었고 또 永平(영평) 牛頭里(우두리) 연못가에 있는 精舍(정사)를 사서 노년을 보낼 계획을 하였다.

공이 이처럼 순박한 심성을 지니고 있는 데다가 심씨를 부인으로 맞이하였는데, 심씨는 총명하고 슬기로우며 빼어나고 성실하여 무리에 뛰어났다. 그리하여 부군(*김대섭)을 섬기는 데는 한결같이 유순하여 거역하는 일이 없었고 일가친척을 대해서는 항상 화목하여 간격이 없었으며, 규중규범이 엄숙하였고 성경을 다하여 제사를 받들었으며, 빈객을 접대하거나 궁핍한 사람을 구제해 주는 데 있어서도 각각 도리를 극진히 하여 인색함을 보이지 않았다. 그리고 푸닥거리하는 무당을 집안에 들이지 않았는데 아들(*김확)이 천연두를 앓아 위태롭게 되자 어떤 사람이 기도하기를 권하니 이에 부인이 대답하기를 "기도할 만한 신이 있다면 우리 선조만한 신이 없을 것이다" 하고 家廟(가묘)에 기도한 결과 아들의 병이 과연 나았다.

공(*김대섭)의 상을 당하고부터는 죽기로 맹세하고 미음 한 모금도 마시지 않았고 울음소리가 끊이지 않았다. 그리고 묘소 곁에 여막을 짓고 조석으로 奠(전)을 올릴 적에는 초상 때처럼 가슴을 치고 통곡하였으며, 大祥(대상)을 치르고도 때묻은 얼굴에 죄인의 머리와 같은 모습으로 그지없이 애통해하고 죽만을 마시면서 세월을 보냈다. 6,7년 동안 이렇게 하다 보니 뼈만 남도록 몸이 야위어 기절을 하였다가 다시 소생하였는데도 약으로 치료하려고 하지 않았다.

이에 아들 (확)이 울면서 간하여 서울 집으로 모셔왔으나 의복이며 일상 생활에 있어 상복 중의 모습을 바꾸지 않고 그대로 일생을 마쳤다. 언젠가 확이 참봉에 제수되었다는 말을 듣고는 기뻐하지 않으면서 말하기를 "관직의 고하를 막론하고 벼슬을 하면 왕의 신하인데 어떻게 병든 어미를 버리고 벼슬길에 나아갈 수 있겠는가" 하자, 확도 역시 관직에서 떠났다.

심씨는 공(*김대섭)과 같은 해(*1549)에 태어나 무신년(*?) 4월에 끝내 세상을 떠났는데 공이 죽은 지 15년이 되는 해로서 향년은 60세였다. 부인은 임종때에 조금도 슬퍼하지 않고 오지 선영을 보호하고 家廟를 세우는 일에 대해서만 부탁하였다. 宜人(의인 *심씨) 같은 분은 몸가짐에 있어 근신하였고 훌륭한 명성을 끝까지 지닌 분이라고 이를 만하다. 이해 9월에 공과 같은 무덤에 합장하였다. 심씨는 관향이 청송으로 청성백 덕부의 후예인데, 후손이 혁혁하여 대대로 왕비가 탄생하였다. 통례원통례를 지낸 조부 달원은 이조참판에 증직되었고, 경기감사를 지낸 아버지 전은 보조공신으로 자헌대부 예조판서 청파군에 추증되었으며, 어머니는 정부인 이씨이다.

공(*김대섭)은 1남1녀(*심씨 소생, 김확과 이수광 처)를 낳았는데 아들 확은 18세로 진사시에 합격하여 문명이 있었고, 천거로 선릉참봉에 제수받았지만 拜受(배수)하지 않았다. 정승 정언신의 딸에게 장가들어 아들(*?)을 낳았는데 어리고, 큰 딸은 이수광에게 출가하였는데, 이수광은 바로 윤경공으로서 대각을 거쳐 지금 홍주목사로 있으며 청아한 명망으로 세상에 모범이 되고 있다. 이공은 2남 1녀 (이성구, 이민구, 권경 처)를 낳았는데 장남은 聖求(성구), 차남은 敏求(민구)이고, 딸은 진사 권경에게 출가하여 1남 3녀를 낳았는데 어리다.

아, 공(*김대섭)같은 훌륭한 덕과 의인(*심씨) 같은 현숙함으로 복록을 누리지 못하고 끝내 여기에 그쳤으니 하늘이 善人에게 보답하는 것이 무엇이던가? 아마도 비축하여 내놓지 않다가 후손에게 복을 주려는 것이 아니겠는가?

이어 다음과 같이 명한다.

길고도 높은 봉분 철인이 묻인 곳이로다 순하게 살다가 편히 잠들었으니 하늘의 상도를 얻었도다 번창한 후손들이 바로 그 보답하는 것이리 묘도에 지명 새기니 그 행적 우뚝하여라

金水亭 (경기 포천) ③ (포천군청 HomePage)

포천군청 홈페이지 (http://www.pochun.kyonggi.kr/)에 게재되어 있는 금수정과 우리 선안동김문 선조 관련기록을 찾아 보았습니다. ⊙ 향토유적 제17호인 금수정(金水亭)은 (문온공파) 김명리, 김맹헌, 김윤종, 김확 선조들께서 세우시고 보수하신 정자로서, 포천군 창수면 오가리 임547에 위치하고 있으며 8대조 ★김구용 7대조 ★김명리 6대조 ★김맹헌 5대조 ★김자양 고조 ★김예생 증조 ★김윤종 조부 ★김진기 부 ★김대섭 ★김확

⊙ 향토유적 제38호인 이사검 묘(李思檢 墓)는 포천군 창수면 가양리 213-1에 소재하고 있는데, 이사검은 (문온공파) 김명리의 큰아들인 김맹헌의 장인이 되는 사람입니다. ⊙ 보물 제1174호인 [청흥군 이중로 정사공신교서(靑興君 李重老 靖社功臣敎書)]는 포천군 창수면 추동리 433 (경기도 박물관 보관)에 소재하고 있는데, 내용 중에 1등공신으로 (익원공파) 김자점이 있고, 3등공신으로 김자점의 아들 김연이 있습니다.

⊙ 금수정(金水亭) 지정번호 향 토 유적 제17호 소 재 지 포천군 창수면 오가리 임547 규 모 정면 4.72m, 측면4.50m 영평천(永平川)의 수면에서 약8m되는 절벽위 평평한 대지(垈地)에 위치해 있다. 영평천으로 둘러싸인 옛 영평현의 구읍지와 인접해 있던 금수정은 영평8경의 하나로 손꼽히던 정자이기도 했다. 주위에는 창옥병(蒼玉屛)을 비롯해서 준암( 岩), 연화암, 동천석문(洞天石門)등 기승지(奇勝地)가 펼쳐져 있어 옛부터 시인, 묵객들이 이 정자를 찾아 시주(詩酒)와 풍류(風流)를 즐겼던 곳이다. 따라서 이곳은 당세의 시인이며 명필인 봉래 양사언을 비롯하여 사암 박순, 한음, 이덕형등, 이 고장과 연관 깊은 명유등과 얽힌 많은 일화가 남겨져 있다. 양사언이 금수정 약10m위 바윗돌에 새긴 {취대(翠臺)}라는 글씨나 냇가 한복판 바위에 {부도(浮島)}라고 쓴 각자등은 그 좋은 예일 것이다. 이 정자의 건립연대는 앞의 명류들과의 인연으로 보아 조선 전기의 16세기 초 전후였을 것으로 추측된다. 그러나 금수정은 6.25동란시 자취도 없이 소실되어 장초석만 남아있던 것을 1989년 포천군에서 3천여만원의 예산 투입과 1990년 500여만원의 복원사업비로 정각건물과 난간및 진입로등을 설치하였다. 금수정은 정면2칸, 측면2칸 면적은 17m 처마높이4m, 최고 높이 7m로 기단은 화강암 외벌대 초석은 화강암 장초석, 가구는 초익공 3량으로 덧 서까래 겹처마 팔작지붕형식의 엣모습대로 복원 중수 되었다. 의정부에서 43번 국도이용 신장삼거리에서 좌회전. 37번국도 이용

◈ 오가리(伍佳里) 다섯 갈래의 길이 있었으므로 오거리, 또는 오가리, 오가라 하였다. [마을] : 가로동(可老洞), 금수동(金水洞), 작은오가리, 점말, 큰오가리, 한냉기(사청동), 오가리 (俉佳里, 五佳里), 숯골, 금수정(金水亭) [골짜기] : 꽷골, 날름터, 능골(능동), 매화골, 명상굴(명상동), 방골, 사자구미, 산수골, 생골, 숯골(탄곡), 쉰집번댕이(신지번댕이), 아래절골, 안석골(安石谷), 안터, 작은절골, 절골, 큰무수골, 텃골 [고개] : 능고개, 덕고개, 방골고개, 씨앗고개, 지려올고개, 사지목(사기목) [바위] : 마당바위, 성문바위, 평풍바위 [들] : 앞고래, 찬우물자리 [논] : 본논 [개울] : 막탁개울, 살여울, 오가리개울, 용개울 [소] : 꽹과리소 [거리] : 뗏장밭, 비상도로 [산] : 달봉, 앞산, 자가산, 조산배기 [등성이] : 긴등, 송날, 능둔지 [모퉁이] : 사지목 [우물] : 찬우물, 돼지우물 [굴] : 오가리굴, 창옥굴 [당] : 부군당(府君堂)

○ 오가리(伍佳里, 五佳里)(마을) 다섯가지의 아름다움이 있다고 함. 금수정, 창옥병, 아름다운 강, 산, 마음씨 좋은 사람 들이라고도 하나, 다섯 갈래 길이 있었다는 말이 유력하다.

○ 금수정(金水亭) 금수동에 있는 정자이다. 영평 8경의 하나이다. 영평의 구읍지(舊邑址)와 인접해 있던 금수정 은 처음에는 부사 김확(金穫)이 짓고 우두정이라 하였는데, 봉래(蓬萊) 양사언(楊士彦)이 금수정이라고 고치고 시와 풍류를 즐겼다고 하는데, 6 25사변 때 불에 타 소실되었다.

○ 안석골(安石谷)(골짜기) 절골 서쪽에 있는 골짜기. 큰 바위가 자리잡고 있는 곳이기 때문에 안석골이라 함

▣ 이사검 묘(李思檢 墓) ★이사검 : 김명리의 큰아들인 김맹헌의 장인 지정번호 향토유적 제38호 소 재 지 포천군 창수면 가양리 213-1 규 모 묘역20mx20m

묘역은 묘비 2기 문인석 2기 상석 2기 제주석 1기 호석으로 단장되었다. 봉분은 사각으로 호석을 둘렀고 무인석이 배치되어 있다. 묘비문은 <유명조선국자헌대부 지증추원사 증 시 공소공 이사검지묘 유명조선국 이천서씨지묘>로 되어 있다.

이사검은 조선조의 무신, 본관은 양성 시호는 공소, 고려의 강릉도절제사자헌대부 정절공 이옥의 아들이다. 1405년(태종5) 무과에 급제 사직을 지내고 1408년(태종8) 충녕대군(세종)이 세자로 책봉되자, 태종의 명으로 세자를 보좌, 상호군에 승진하였고 1429년(세종11) 좌군검총제, 1430년(세종12) 경상좌도처치사(慶尙左道處置使)로 왜인들의 사변을 우려 성을 축조함에는 연호군(煙戶軍)으로 할 것을 품의하였다. 1434년(세종16) 중추원부사, 1435년(세종17) 동지중추원사로 명나라에 정조사로 가 북방 변경의 경보를 알리고 칙서를 받아왔다. 1437년(세종19) 경상좌도도절제사를 거쳐 1439년(세종21) 동지중추원사로 왜인의 침입에 대비하는 비변책을 건의, 병조에서 시행케 하였다.

1443년(세종25) 인순부윤(仁順府尹)이 되고 이해에 하삼도목장(下三道牧場)을 순찰, 1444년(세종26) 공조참판이 되고 내퇴마 외퇴마를 줄이지 않게 건의하였다. 이해 경창부윤(慶昌府尹)이 되었고 1445년 자헌대부 지중추원사에 오르고 이듬해 1446년(세종28) 8월29일 66세로 졸하였다. 시호는 공소(恭昭)이다.

▣ 청흥군 이중로 정사공신교서(靑興君 李重老 靖社功臣敎書) 지정번호 보물 제1174호 지정년월일 1993.11.15 시대 조선 인조3년(천계 5-1625)4월 일 소재지 포천군 창수면 추동리 433 (경기도 박물관 보관) 소유자 세로 39.5cmx 가로 263.1cm 규모(격) 사당 12,56평, 강당 12,35평 재료 저지에 생견을 배접 수량 1축 판종 필사본 형식 권자본(두루마리)

현상 : 저지 바탕에 생견으로 배접되어 있고 록권의 전.후.상.하부 일부에 감색으로 염색된 천을 입혔고 록권 끝에는 목제축이 달려있어 록권을 말아 보관에 편리하도록 되어 있다.

사주(四周)에는 주선(朱線)으로 둘러있으며 상하로 2.5cm 간격으로 80개의 주선안에 묵서(墨書)로 내용이 기록되어 있으며 록권 이면(裏面) 한편에 한인급(韓仁及) 제(製) 임광(任 ) 서(書)란 두줄의 글이 쓰여 있어 이 교서의 제작자와 필서자의 이름을 밝히고 있다. 교서 전체의 실규격은 200x37.3cm이다. 인기는 시명지보(施命之寶)로 되어 있다. 본 분충찬모입기 정사공신 록권은 가의 대부강화부윤증자헌대부병조판서 겸 지의금부사오위도충부도총관 청흥군 이중로에게 책훈된 록권이다.

이중로(선조10, 1577-인조2, 1624)는 개국공신인 청해백 이지란외 후손으로 인조 이괄의 란 때에 경기 강원 양도의 방어사가 되어 이성부와 함께 예성강 상류인 마탄에서 순사하였다. 부인은 정언백의 여식이다. 16세에 무과에 급제하고 이듬해 선전관이 되고 광해군13년(1621) 이천부사(伊川府使)가 되었다. 인조1년(1623) 김 류.이 귀등과 인조반정에 참여 정사공신二등에 록훈되었으며 청흥군에 봉군되었다. 이 교서는 천계5년(인조 3, 1625)4월에 반정에 참여한 훈신에게 발급된 것으로 이중로는 二등공신에 책훈되었다. 녹훈 당시 일등으로 김 류.이 귀등 9명이 녹훈되었으나 이들 중 ★김자점.심기원 2명은 출척 삭탈되어 7명이 되고 二등에는 김경징.이중로등 14명, 三등은 박유명.한교동 27명으로 삭탈된 2명을 제외 총 48명이 된다. 본 록권에는 출척된 이들 두 사람 이름이 기재되어 있으며 이들 이름위에 묵서로 원이 그려있어 삭제된 후에 표시한 것으로 본다. 二등인 이중로에게는 포상으로 도상(圖像)을 그려 후세에 길이 남기고 관직은 二계급을 올려주고 부모 처자에게도 二계급을 올려주고 장자에게는 작을 세습토록 하여 길이 잃지 않게 하며 영세토록 죄를 용서하고 자식이 없을 경우에는 생질이나 여서에게 초급(超級)하고 반당(伴 :경성 관아사역노비) 6인, 노비9구, 구사(丘史:공신에게 하사하는 지방관아노비) 4명 그리고 전80결, 은30양, 표리(表裏:은사 또는 진상하는 의복의 표지(表地)와 이지(裡地) 1단, 내구마 1필 등을 하사토록 교시하고 있다.

이 교서에 책훈된 공신들의 명단은 다음과 같다. 一등: 김 류, ★김자점, 신경진, 최명길, 심명세, 이귀, 심기원, 이서, 구굉 二등: 김경징, 이중로, 이시방, 원두표, 신경유, 유돈, 장신, 신경연, 이시백, 장유, 이해, 박효립, 구인후, 심기성 三등: 박유명, 송영망, 최래길, 구인기, 이후원, 원유남, 노수원, 박정, 이의배, 이원영, 강득, ★김 연, 한여복, 유구, 한교, 이항, 신경식, 조흡, 홍진도, 신준, 유백증, 홍서봉, 이기축, 송시범, 홍효손, 유순익, 홍진문, 천계오년사월 일(天啓五年四月 日)로 되어 있다.

(8)금수정과 문온공(척약재.김구용)선조 단소(壇所) 소개 (2001. 7. 9. 영환(문) 소개)

경기도 포천군 창수면 오가리에 가면 수면에서 8미터 절벽위에 노송이 어우러저 있고 그위에 날아갈듯한 정자가 서 있다. 이 정자는 영평천이 휘돌아 나가는 기암절벽 사이에 있는 영평(포천의 옛이름)8경중의 으뜸으로 주위의 창옥병 백로주 연화암 준암등 기승과 어우러져 포천이 자랑하는 절경중의 절경으로 예부터 수많은 시인묵객들이 이 정자를 찾아 시와 술 그리고 풍류를 즐기던 곳이다. 특히 봉래 양사언과 한음 이덕형, 사암 박순, 교산 허균, 지봉 이수광, 미수 허목, 농암 김창협, 면암 최익현등 수많은 명현 거유들과 얽힌 일화가 전해오고 있으며, 주위 암벽에는 조선 사대 명필중의 두사람, 즉 봉래 양사언과 석봉 한호의 친필이 수십점 새겨져있다. 특히 바위에 새겨진 양사언의 초서로 된 "증금옹(贈琴翁)詩"는 가히 봉래선생의 필력이 신의 경지에 이르렀다고들 말한다. 문온공 척약재(김구용)의 8세손은 의금부도사를 지내신 김대섭인 바 그의 외아들 김확은 문과에 장원급제하여 철원부사를 지내셨으며, 큰사위 지봉 이수광과 작은사위 교산 허균은 이곳 금수정에서 처남매부사이를 떠나 당시 사회 개혁을 논의하던 곳으로 유명하다. 특히 오늘날 홍길동전이 전해질수 있었던 것은 교산의 첫부인(김대섭의 딸)의 외동딸이 몰래 감추어서 전해진 것으로, 국문학사의 중요한 자료가 되었다. 최근에 부사공(김확)의 묘소를 이장하였는데, 묘소에서 많은 유물이 출토 되었다. 당시의 의류 100여점이 생생한 그대로 보관되어있으며, 그중에서도 지봉 이수광의 아들인 부제학 이민구가 쓴 지석은 직접 쓴 열두장의 백자 자기로 되어있는바 문화재적인 가치가 커서 학계에 관심을 끌고 있다. 이 아름답고 유서깊은 곳에 문온공 척약재(김구용)선조의 단소가 모셔저 있고, 아울러 아버님이신 상락공 (김 묘), 할아버님이신 양간공( 김 승택)선조의 단소도 함께 있으니, 양간공의 아드님은 상락공(김 묘)과 안렴사공(김 면)인데 안렴사공의 아드님이 도평의공(김 구정)이시며, 상락공의 아드님은 문온공(구용), 안정공(구덕) 두분 모두 시호가 내려진 분이시다. 사천김씨로 분적한 김제안 또한 상락공의 아드님이시다. 척약재 선조님의 문집은 초간본은 보물 1004호 지정되어 있으며, 근래에 울산대에서 문집을 국역하여 출간하였'으니, 고려 십이문장가의 한분으로 추앙 받는 척약재선조의 시문에 관심 있으신분은 시중서점(대형서점)에서 구입하실수 있다. 책 제목은 "척약재 김구용의 문학세계, 성범중역, 울산대출판사,1997"이다.

나. 범급 시비 (문온공의 시 범급 시비-금수정 내 소재) 1) 사진 자료

前面 <小易若齋先生 詩碑>

<확대 모습>

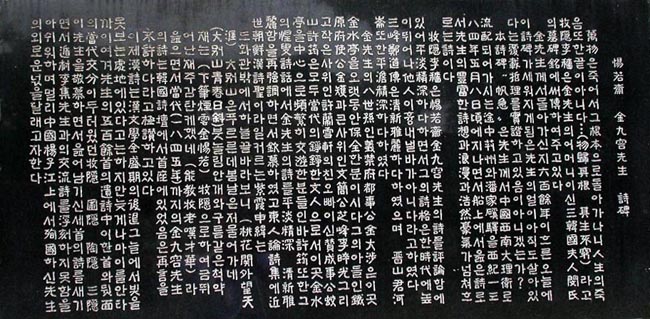

帆急 帆急山如走 돛이 빨리 나부끼니 산이 달리는 듯 舟行岸自移 배가 나아가니 언덕이 스스로 옮기는 듯 異鄕頻問俗 낯선 땅에 이르면 풍속을 묻고 佳妻强題詩 경치좋은 곳에선 억지 시를 읊고요 吳楚千年地 오나라 초나라 오래된 땅에 江湖五月時 양자강과 호수는 오월이구나 莫嫌無一物 내 한푼 없다고 싫어를 말라 風月也相隨 나에겐 아직도 풍월이 서로 따른다네

<後面>

道美寺寄敬之 牧隱 李穡 六友堂中君子居 육우당에 군자가 살고 계시기에 滿天淸興更無餘 온 세상에 가득한 흥취 다시 남음이 없네 滂江家處多苛絶 驪江 가는곳마다 좋은 경치 많아 欲乞殘生對結盧 원컨대 남은 삶 마주보고 집지어 살고 싶다네

揚子江渡望北固山悼 圃隱 鄭夢周 先生豪氣蓋南州 선생의 호기가 중국 남쪽을 다 덮으니 憶昔同登多景樓 다경루에 더불어 오른 옛일 생각나네 今日重來君不見 오늘 다시 왔어도 그대 볼 수 없으니 蜀江何處獨魂遊 양자강 어느곳에 홀로 넋이 떠 계시느뇨

重九感懷 陶隱 李崇仁 去年重九龍山前 작년 구월구일 용산 추흥정에서 坐客望若登神仙 앉아계신 모습 바라보니 신선이 오르는 듯 達可放歌徹寥廓 정포은 노래하니 하늘을 뜛고 敬之下筆橫雲煙 김척약재 글을 쓰니 구름이 도는 듯 하네

<小易若齋 金九容先生 詩碑> (앞면 하단)

萬物은 죽어서 그 根本으로 돌아가나니 人生의 죽음 또한 끝이 아니다......(物歸其根 其生不窮)이 라고 牧隱 李穡은 金先生의 어머니이신 三韓國夫人 驪興閔氏의 墓誌銘에서 써서 傳하여주고 있다.

金先生께서 돌아가신지 600여년이 흐른 오늘에 이 詩碑가 세워지게 됨은 先生의 얼이 이직도 살아 있다는 覆載哲理를 實證하고 있음이 아니겠는가!

本詩碑 "帆急"은 先生께서 中國西南大理衛로 流配되어 가시는 途中 荊州와 潘家磎驛을 서기 1384년 5월 8일경에 지나면서 船上에서 읊은 詩로 先生의 豊富한 詩想과 浪漫과 浩然豪氣가 넘처흐르는 詩이다.

牧隱 李穡은 小易若齋 金九容 先生의 詩를 評論함에 있어 平淡精深하다 하면서 그의 詩格은 한 時代에 높이 뛰어나 他人이 흉내 낼 바가 아니다 라고 하였다.

三峰 鄭道傳은 淸新雅麗하다하였으며 晉山君 河崙 또한 平섬精深하다 하였다.

김선생의 8세손인 義禁府都事公 金大涉은 이곳 金水亭을 오랫동안 保全한 분이시다. 그의 아들인 鐵源府使公 金穫과 큰 사위인 文間公 芝峯 李目卒光,그리고 작은사위인 許蘭雪軒의 친 오빠 贊成事公蛟山 許筠은 모두 당대의 錚錚한 文人으로 이곳 金水亭을 中心으로 頻繁히 交遊한 분들인 바 許筠 또한 그의 惺 詩話에서 金先生의 詩를 平談精深 淸新雅麗함을 再强調하면서 欽慕하였고 東人論詩集에 近世 朝鮮漢詩聖이라 일컫는 紫霞 申緯는

도화관밖의 하늘 끝 바라보니 (桃花關外望天涯) 대별산은 푸르러 봄날은 저물어가네(大別山靑春日斜) 붓놀림 안개와 구름 같은 척약재(下筆雲煙金小易若) 목은으로 하여금 재주 감탄케 했네(能敎老牧嘆才華)

라고 읊으면서 當代(1845년)까지의 金九容先生의 詩는 朝鮮詩壇에서 首座에 있었음은 再言을 不許한다라고 極讚하고 있다.

이제 漢詩는 漢文學 全盛期의 後退 그늘에서 빛을 못보는 處地에 있다고는 하지만 늦게나마 이를 안타까이 여겨 先生의 五百餘首의 遺詩中 이 한 首와 뒷면에 當代 交分이 두터웠던 牧隱 圃隱 陶隱 三隱이 先生은 敬慕하면서 읊어 남기신 세 首의 詩를 새기면서 遁寸 李集先生과의 交遊詩를 浮刻하지 못함을 아쉬워하며 멀리 中國 揚子江上에서 殉國하신 先生의 외로운 넋을 달래고자 한다.

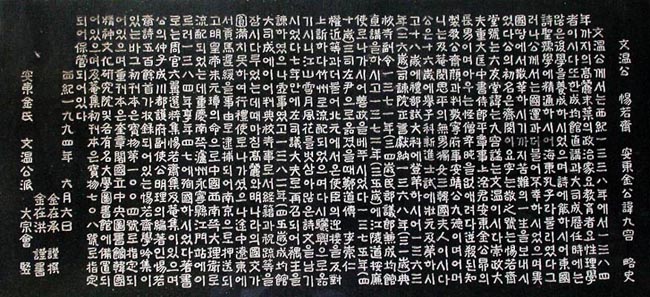

<文溫公 小易若齋 安東金公 諱 九容 略史> (뒷면 하단)

文溫公께서는 서기 1338년에서 1384까지의 高麗末葉의 政治家요, 敎育者요, 性理學者이시다. 또한,成均館 直講과 大司成 歷任時에는 많은 後學을 養成하시었으며, 詩에 能하여 東國詩聖, 儒學에 精通하시어 海東孔子라 불리었다. 그러나 公께서는 國運과 더불어 不幸하시었으니 異國땅에서 散華하시기까지 苦難의 一生을 보내시었다. 公의 初名은 齊閔이요, 字는 敬之, 號는 小易若齋, 堂號는 六友堂,諱는 九容, 諡號는 文溫이시다. 崇政大夫 重大匡 中書侍郞平章事 上洛君 安東金公 昴의 長男이며, 아우는 怪僧 辛旽을 없애려다 逆殺된 知製敎公 齊顔과 判敦寧府事 安靖公 九德이며, 어머니는 及菴 閔思平의 無男獨女 三韓國夫人 驪興閔氏이시다. 公은 16세의 擧子科 新進士試에 壯元及第하시고 18세에 禮部試大科에 登第하시어 1363년(26세) 司諫院 正言, 獻納, 1368년(31세)典校寺副令, 1371년(34세) 民部議郞兼 成均館 直講을 하시고, 1372년(35세)에 江陵道 安廉使로 나가시어 善政을 베푸시었다. 1375년(40세) 三司左尹으로 옮겼을 때 鄭道傳, 李崇仁, 權近 等과 더불어 北元에서 온 使臣의 迎接을 反對上訴하다 竹州로 流配되었으며, 다시 驪興으로 옮기시니 江山雪月風花를 벗삼아 많은 詩文을 남기시었다. 7년만에 左司議大夫로 再召되어 禑王을 諫하였으나 虛事였고, 1382년(45세) 成均館 大司成에 이어 判典交寺事로서 經籍과 祝召등을 잠시 다루었는데, 때마침 高麗와 明나라의 國交가 圓滿치 못하여 行禮使로 나가셨으나 途中 遼東에서 貢馬遲援을 事由로 逮捕되어 南京으로 押送되고 明皇帝 朱元章의 命으로 中國 西南쪽 大理衛로 流配되었는데 重京 南쪽 蘆洲 永寧縣 江門站에 이르러 1384년 享年 47세의 殉國하시었다. 著書로는 周官六翼, 選粹集, 척若齋集, 及菴集이 있으며, 公의 仲子 成川都護部使 公 明理의 編著인 若齋詩 500餘首가 收錄된 若齋學吟集이 있는바 그 初刊本은 寶物 제 1004호로 指定되어있으며, 中刊本은 奎章閣, 國立中央圖書館, 韓國精神文化硏究院 및 各 有名 大學校 圖書館에 備置되어 있으며, 及菴集 初刊本은 寶物 제 708호로 指定, 保管되어있다.

서기 1994년 6월 6일 金在承 謹撰 金在洪 謹書 安東金氏文溫公派大宗會 謹竪

2) 帆急 (小易若齋 金九容先生 詩碑) 책자

척약재 시비를 건립하고 문온공파대종회에서 "帆急"이라는 책을 발간하였다.

<내용요약>

1)범급:민족문화대백과사전에서 범급설명문 민병수(서울대교수) 2)책머리에.... 영환(문온공 18세손) 3.범급 (시비 전면에 새긴 글씨) 재홍(전문교부국장) 4.도미사기경지 목은 이색 5.양자강도망북고산도 포은 정몽주 6.중구감회 도은 이숭인 7시비해설문(시비전면하단) 8.문온공 척약재 약사(시비후면하단) 9.범급 번역문 10.도미사기경지 번역문 11.양자강도망북고산도 번역문 12.중구감회 번역문 13.김구용의 시문학론 임종욱(서울대교수) 14.문온공 행장 김재승(문온공파 전회장)

1994년10월25일초판 발행 편집인 김영환 발행인 안동김씨문온공파대종회 발행처 하빈문화사 (국립중앙도서관에 비치되어 있음)

3)민족문화대백과사전 (9권 508페이지) 기록 내용

범급 帆急---고려말의 문신인 김구용(金九容)의 한시. 오언율시 2수중 두 번째것이다. 그의 저서인 "척약재학음집(小易若齋學吟集)" 권하에 수록되어 있다. 내용은 돛단배가 빠르게 달려 나가니 마치 산기슭이 저절로 옮겨지듯 한다고 하여 속도감을 흥기시키고 나서, 작자는 타향에 오면 자주 그 고을의 풍속을 묻고 좋은 곳을 찾아가 힘써 시를 짓곤 한다고 하였다. 타향이지만 때는 5월이라, 강호에 찾아가보니 더불어 놀만한 사물이 하나도 없으나, 풍월이 함께 따라와 즐기노라 말한다. 이 작품은 작자가 대리(大理)에 귀양을 갔을 때 지은 것이므로 읽는 이로 하여금 창연해지게 하는 것이 특징이다. 시 구절에서 "가처(佳處)에서 힘써 시를 짓노라(强題詩)."라고 하였듯이 그의 귀양지에서의 고독함과 괴로운 심정을 간곡하게 시적 언어로 표출시켜 놓고 있다. 또 끝구절에서 역시 "풍월만이 따라와 주네"라고 한 것에서도 그와 같은 고적감이 다시 제고되고 있다. [참고문헌] 高麗史, 靑丘風雅(金宗直), 小易若齋學吟集(金九容). 閔丙秀(서울대 교수, 국문학)

|