본문

|

|

|

조선의 학자·효자. 字는 문소(文素), 호는 영모당(永慕堂). 익원공(휘 사형)의 후손이다. 부령공 김종한의 현손이고 좌랑공 김귀덕의 증손이다. 공은 1496년(연산2년) 1월 15일 전북 고창군 공음면 갑촌에서 찬의(贊儀) 복중(福重)의 외아들로 출생하였다,

어려서부터 몸가짐을 바르게 다스리고 총명하여 학업을 게을리하지 않았으며, 부모에 효도하고 매사에 예의가 어긋난 행동을 하지 않았다. 공은 벼슬에 뜻은 없었으나 어머니가 문과에 급제한 사람이 지나가는 것을 보고 부러워 하니 어머니를 영화롭게 하기 위하여 진사시에 급제하고 사마벼슬에 올랐으나 공은 영모당을 따로 지어 부모에 효를 다하기 위하여 과업을 폐하려 하자 어진 선비들이 만류도 하고 또 벼슬에도 천거하였으나 끝까지 조정에 나가지 않았다.

어머니가 등창이 발병하자 밤에는 빌고 잇몸으로 빨아 신통한 효험을 얻고, 부모상을 당하였을 때는 인부를 쓰지 않고 몸소 묘소를 만들고 묽은 죽을 먹고 찬곳에서 시묘살이 하면서 매일 조석으로 성묘하며 곡을 하였다. 공은 제수로 쓸 술과 간장은 종노를 시키지 않고 손수 마련하여 봉제하며 부인을 멀리했다.

조부모의 상을 탈복하고서는 부안군 변산으로 가서 소나무를 캐어 배에 싣고 와서 선영인 제청산 산소 주변에 치산을 하고는 후손에게 나무를 함부로 베지 말라고 하였다. 하루는 제수에 쓸 간장을 산쥐가 흐려놓아 공은 나의 정성이 부족하여 미물들을 감동시키지 못한 나의 죄라고 통곡하니 그 날밤 산쥐떼가 장독아래에 와서 다 죽었다고 하며, 공은 아버지가 돌아가심에 생전에 즐기시던 꿩을 구하러 저자에 가려 하였으나, 폭설로 인하여 가지 못해 통곡하니 꿩이 스스로 부엌으로 날아들어 제사에 쓰게 되었으며, 한겨울에 폭설이 내렸으나 묘소주변에 한점의 눈도 내리지 않아 향리 주민과 선비들은 이런 기이한 일은 공의 효감에 감복하여서라고 하며 그의 땅을 일러 제청산이라고 하였다.

임진왜란 때에는 왜병이 연안을 샅샅이 훑어 사당 서원 모두가 잿더미가 되었는데 영모당 현판[효자 진사 김질지려]을 보고 감히 범하지 못했다고 한다. 공은 항상 예의가 두터운 풍속이라 하여 온갖 바른 행실을 몸에 익히고, 역, 시, 서, 춘추, 예, 탁, 중국의 6경과 소학, 가례, 효경, 경전과 사기 등을 즐겨 탐독하고 성리학을 연구하여 항상지식이나 견문 또는 식견이 변변치 않은 선비가 되지 않으려고 인성과 천리를 논한 유교철학에도 속속들이 파고들어 연구하였으며, 후손들을 위하여 "영모록(永慕錄)"과 "육사자책설(六事自責說)"의 두권의 책을 지었다.

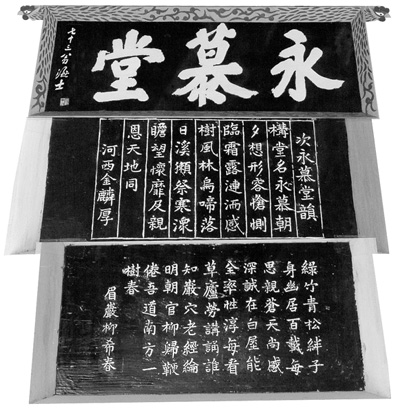

공은 쌍호(전라도, 충청도)에서 학문을 배우러 오는 사람들에게 감화되어 예경과 제의와 부모에 효도하고 형제간에 우애할 것을 강론하고 항상 근면하였으며, 학자인 하서 김인후는 공의 집에 편액하기를 「영모당」이라고 하였고 "차영모당"이란 시 한수가 영모당에 현판되어 있고, 미암 유희춘은 평소 공을 사모하다가 무장현감으로 와서 공과 서로 학문을 즐겼으며, 선정을 베풀고 떠날 때는 많은 백성들이 아쉬워하니 공은 이별의 시 한수를 적었고 유미암은 화답한 시한수가 현재 영모당에 현판되어 있다. 고봉 기대승과 송천 양응정 등의 선비들과 학문을 교류하였으며, 선비들은 공을 일러 영모당 선생이라고 하였다. 임진왜란 뒤에는 명나라에서 우리나라 충렬 효행을 물어오매 본도 안찰사 졸당 민성휘는 공이 효에 으뜸이라고 천거함에 1546년(명종원년) 명나라 황제가 친필로 [효자 진사 김질 지려 가정 병오 천조 정려]라고 사액하여 현재 봉안각에 현판되어 있고, 정문을 명하고 특별히 포상하였다.

사후 고향에 효자정문(孝子旌門)이 세워졌다. 무장(茂長)의 도암사(道巖祠)에 제향(祭享)되었다. 공의 효가 천하에 알려지자 도내 선비와 유림들이 사당 세울 것을 제청하였으며, 향중에서 도암사우를 일으켜 지금까지 유림이 향사하고 있다. 김하서, 유미암, 기고봉은 같은 당세의 제군자들에게 고증을 들어 참판인 포암 윤봉조가 "영모당 김선생 행장"을 지어 현재 국립중앙도서관에 소장되어 있고, 이재 황윤석이 비문을 찬술하고 해사 김성근이 "영모당" 현판을 썼다. 이 글은 영모당 행장, 영가세적, 포암집, 한국사 대사전 등에서 간추린 내용임.

서기 1731년에 편찬한 "영모당 김선생 행장"을 1998년 4월 23일에 공의 16세손인 김만길이 국립 중앙 도서관에서 찾음, 도암사, 현존물 1.사당 2,사당삼문 3.영모당 4.동재 5.서재, 6.효자 현판 봉안각, 7.현무재 김익철 녹권 봉안각, 8.영모당 솟을대문, 9.홍살문 10.묘정비 11.하마비 12.관리사.

<영모당 영정> (2008. 7. 15. 항용(제) 제공)

제작년 : 2007년. 작가 : 벽해 김송배 <영모당 행장> (2002.7. 19. 항용(제) 발견. 제공)

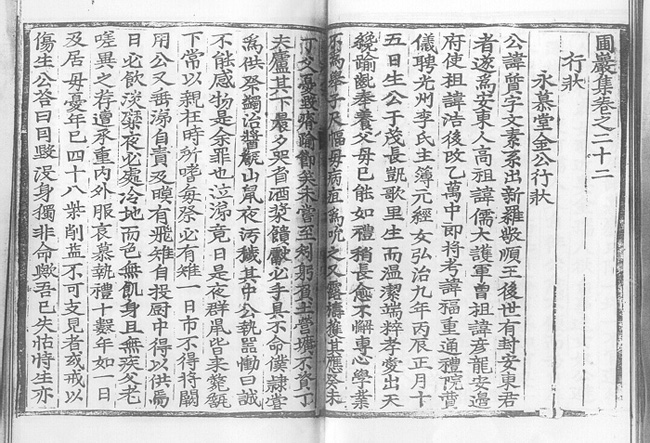

<行狀>(<圃巖集>. 윤봉조 저. 1990년 복사본. 국립중앙도서관 소장)

<영모당 행장 원문> (2007. 6. 29. 항용(제) 제공) 圃巖集卷之二十二. 行狀 永慕堂金公行狀 출전 : 민족문화추진회. <圃巖集>. 윤봉조 저 公諱質。字文素。系出新羅敬順王。後世有封安東君者。遂爲安東人。高祖諱儒。大護軍。曾祖諱彦龍。安邊府使。祖諱浩。後改乙萬。中郞將。考諱福重。通禮院贊儀。聘光州李氏主簿元經女。弘治九年丙辰正月十五日。生公于茂長凱歌里。生而溫潔端粹。孝愛出天。纔踰齔。奉養父母。已能如禮。稍長愈不懈。專心學業。不爲擧子尺幅。母病疽。爲吮之。又露禱獲其應。癸未。丁父憂。毁瘠踰節。笑未嘗至矧。躬負土營壙。不資丁夫。廬其下。晨夕哭省。酒漿饋獻必手。具不命僕隷。甞爲供祭。蠲治醬甔。山 夜汚穢其中。公執器慟曰。誠不能感物。是余罪也。泣涕竟日。是夜群鼠皆來斃甔下。常以親在時所嗜。每祭必有雉。一日市不得。將闕用。公又垂涕自責。及暯。有飛雉自投廚中。得以供焉。日必飮淡糜。夜必處冷地。而色無飢。身且無疾。父老嗟異之。荐遭承重內外服。哀慕執禮十數年如一日。及居母憂。年已四十八。柴削益不可支。見者或戒以傷生。公答曰。因毁沒身。獨非命歟。吾已失怙恃。生亦何俟。願勿復言。家居距墓廬。只隔一坪。一不肎還往。婦人婢使。絶毋敢近。妻金孺人欲白事送女奴。公避入深樾。麾不使前。孺人又自往。公愈不顧而去。自屛山谷。孺人度不可見。流涕而返。日再省墓如前喪。一夜適大雪幾丈餘。獨環墓若干地。無一點下者。鄕里服其孝感。因號其地爲祭廳山云。公就所居竹林。搆一室。冠帶危坐。究觀六籍。尤好小學家禮孝經等書。讀不釋手曰。人不知愛親。是不讀此書者也。古人言君子有終身之喪。親歿之謂也。今吾只當追慕不忘於嗜好居處間矣。至老。猶引門生學子。講禮經及祭儀。兩湖及門者。薰炙誘掖。多勸趍孝悌。金河西麟厚額其堂曰永慕。柳眉巖希春 慕公。及監茂長縣。相得驩甚。又爲記。幷揭于楣。一時賢士從其遊者。如奇高峰大升,梁松川應鼎。亦皆推服。每擧似人曰。今不見金公。孰知五十而慕者乎。公其無媿於堂名矣。學者遂稱公爲永慕堂先生。公嘗以母命一就闈。中戊子司馬。後不肎再赴。眉巖每欲尉薦。知公意不屈。亦不敢焉。乙卯十二月疾革。謂門人申命羲曰。書云惟孝。友于兄弟。以御家邦。余旣不能事君。又無兄弟。唯一出言。不忘父母。一擧足。不忘父母。全其體而歸者。吾事也。遂以其十五日。考終于永慕堂。年六十。從葬先兆。所著永慕錄六事自責說。皆事親飭己之言也。宣廟壬辰。倭兵大刳。沿海閭井。盡爲灰礫。獨倭奴見永慕堂揭板。戒毋敢犯。故得不燬。先是湖士上公行。命奬以烏頭。後天朝又命採聞我國行誼。閔公聖徽按本道。首擧公以奏。公之孝。遂達於天下矣。鄕人累世頌公。相與言曰。公不祀於鄕。又誰祀。乃祠于永慕堂舊址。至今不廢。金孺人別籍光州。父參奉裕賢。貞一和柔。甚宜於公。男士勖生貟。孫常參議。曰敎授景哲,奉事弘哲,主簿益哲,士人克哲。曾孫也。以下多不盡錄。景哲亦能趾公美。以孝授官復家。及公七世孫達行。善居喪見稱。而其子始錫十一歲。爲父血指。公外裔亦多篤學砥行。不隳令美。公之德有源有委。觀感於後者遠矣。世敎衰下。王化刓弊。下土賢士雖有行比王薛者。苟非子孫隆顯。竿牘揄揚。亦莫之爲貴。余悲公歿已百年。碑版尙闕。略採家傳。狀其行。而輒擧河西,眉巖,高峯當世諸君子爲徵立言者。庶有所考信焉

---------------------------

저자 윤봉조(尹鳳朝) : 1680(숙종 6)∼1761(영조 37). 조선 후기의 문신. 본관은 파평(坡平). 자는 명숙(鳴叔), 호는 포암(圃巖). 직장 명원(明遠)의 아들이다. 1699년(숙종 25) 생원이 되고, 1705년(숙종 31) 증광문과에 병과로 급제하여 지평·사서·정언·부수찬 등을 거쳐, 1713년 암행어사가 되었다. 이어 이조좌랑·부교리·사인·응교 등을 역임하고 승지가 되었다. 영조가 숙종 때의 구신을 등용하려 하므로 어느 벼슬에 누구를 쓰는 것이 옳다는 식의 말을 하여 영조에게 경박한 사람으로 인정되었다. 이조참의 방만규(方萬規)의 상소사건에 관련되어 하옥되었다가 삭주에 귀양갔으나 곧 석방되었으며, 좌의정 민진원(閔鎭遠)에 의하여 홍문관대제학에 천거되었으나 영조가 허락하지 않았다. 이광좌(李光佐)가 정권을 획득하자 정의현(旌義縣)에 귀양가서 오랫동안 안치되었다. 부제학으로 있을 때에 실록도청당상을 겸하여 《경종실록》의 편찬에 참여하였다. 1735년 전리(田里)에 방귀(放歸)되었다가 1741년 관직이 복구되어 공조참판이 되고, 1743년 다시 부제학이 되고 이어 지중추부사로 기로소(耆老所)에 들어갔으며, 1757년 우빈객(右賓客)·판돈녕부사를 거쳐 1758년에 대제학이 되었다. 문장에 능하였으며 특히 소차(疏箚)에 능하였다. 저서로는 《포암집》이 있다.

<영모당의 위패를 모신 도암사 소개> (2008. 9. 4. 항용(제) 제공) * <각종 문헌 자료 종합> 1. <디지털한국학, 고창군청 홈페이지>내 영모당 교유자 기록 내용 (2003. 4. 15. 주회(안) 제공) 1)<디지털 한국학>

●김질(金質){2} 1496(연산군 2)∼1561(명종 16). 조선 중기의 학자. 본관은 안동. 자는 문소(文素), 호는 영모당(永慕堂). 안변부사 ●언룡(彦龍)의 증손, 통례원찬의(通禮院贊儀) ●복중(福重)의 아들이다. 특히, 그의 인물됨을 높이 사서 ★김인후(金麟厚)는 그의 집을 영모(永慕)라 하였으며, ★유희춘(柳希春)도 그의 행위를 경모하였다. 한때는 ★기대승(奇大升)·★양응정(梁應鼎)과도 교 하였다.

2)<고창군청 홈페이지> (http://www.gochang.chonbuk.kr/) ●김질(金質) 자는 문소, 호는 영모당, 본관은 안동이니 상락백 ●사형의 5대손이요 통례원통찬 ●복중의 아들이다. 1496년 공음면 개가리 출생. 하서 ★김인후가 그 집에 영모당이라 현판하고 미암 ★유희춘이 형소공의 효를 사모하던 중 무장현감으로 오게 되어 자주 상종하며 글을 지어 벽에 걸어주었고, 고봉 ★기대승, 송천 ★양응정이 모두 공의 효에 감복했다.

2. 김인후 기대승과의 교유 기록 내용 (2003. 1. 5. 태서(익) 제공) 효자 영모당 ●김질(孝子 永慕堂 金質) (1496년 연산 2년∼1555년 명종 10년) 공의 호는 영모당이고 부령공 ●김종한의 현손이고 좌랑공 ●김귀덕의 증손자이다. 학자인 하서 ★김인후는 공의 집에 편액하기를 「영모당」이라고 하였고 "차영모당"이란 시 한수가 영모당에 현판되어 있고, 미암 ★유 송천 ★양응정 등의 선비들과 학문을 교류하였으며, 선비들은 공을 일러 영모당 선생이라고 하였다.

3. <고창군지> 기록 내용 (2002. 6. 6. 윤만(문) 제공) 출전 : 고창군지(고창군지편찬위원회, 1992) 하서(河西) ★김인후(金麟厚)가 그 집에 영모당(永慕堂)이라 현판하고 미암(眉巖) ★유희춘(柳希春)이 평소 공의 효를 사모하던 중 무장현감으로 오게 되어 자주 상종하며 글을 지어 벽에 걸어 주었고, 고봉(高峯) ★기대승(奇大升), 송천(松川) ★양응정(梁應鼎)이 모두 공의 효에 감복했다.

4. <영모당 金質 연보 소개> (2002. 5. 30. 주회(안) 제공) 익원공파 : 김사형-김승-김종한-김귀덕-김을만-김복중-★김질 <문중자료> ▣ 영모당 김선생 행장 ----- 김만길 종친 (2002.5.5 경순대왕 춘향대제 참석시 배부자료)

◈ 영모당 김선생 연혁 1496 (연산2) 1월15일 --- 502년전 전북 고창군 공음면 갑촌에서 출생 1523 (중종18) 1월16일 --- 27세때 부친 찬의공 김복중 별세 1528 (중종23) --- 32세때 진사급제 사마벼슬에 오름 1543 (중종38) --- 47세때 모친 광주김씨 별세 1546 (명종1) --- 명나라 황제 명종이 [효자진사김질지려] 현판사액함 1547 (명종2) --- 영모당 생가옆에 개갑장터(현 석교남동입구)를 조정에서 설림함 1555 (명종10) 12월15일 --- 출생지 영모당에서 60세로 별세 1592 (선조25) --- ● 임진왜란에 왜병이 영모당 효자현판을 보고 감히 범하지 못함 1605 (선조38) --- 안찰사 졸당 민성휘가 명나라에 효자로 천거함 1613 (광해5) --- 도암사를 건립하고 독향함 1640 (인조18) --- 도암사를 선비와 유림들이 중건함 1731 (영조7) --- 포암 윤봉조가 영모당 김선생 행장을 지음 1791 (정조15) --- 언어학자 이재 황윤석이 비문을 지음 1847 (현종13) --- 영모당 독향 234년후 증손자인 은송당(=김경철), 현무재(=김익철)를 동서 양벽에 유림들이 추배함 1868 (고종5) --- 흥선대원군의 서원사당 철폐령으로 훼철됨 1882 (고종19) --- 서원철폐령 폐지, 복원 허용됨 1936년 --- 후손들이 도암사를 복원 배향하고 향사함

현재까지 유림 향사하고 있음 1731년에 편찬한 행장은 1998년 4월23일 [영모당 김선생 행장]을 국립중앙도서관에서 김만길 찾음

5. 영모당 대종회보 기록 및 기타 기록 내용 (2002. 4. 4. 주회(안) 제공) 1) 대종회보 제63호 (1999년 1월호) ⊙ 영모당 김선생 행장 永慕堂의 휘는 質이며 자는 文素로 익원공 휘士衡의 둘째 손자 휘宗漢의 현손으로 효행이 출천지대효로 널리 알려져 있는 어른이시다. 공의 저서에는 永慕錄(영모록)과 六事自責說(육사자책설)의 저서가 있는데 현재까지 발견을 못하여 각방으로 추신하던 중 뜻밖에도 국립중앙도서관에서 지금으로부터 267년전에 전 참판인 포암 윤봉조가 지은 영모당 김선생의 행장을 발견하여 너무고 기쁜 나머지 널리 알리고 싶어 유작시를 소개하는 바이다.

題目 竹院 一生天所命何物敢吾侵 (일생천소명하물감오침) --- 한평생 하늘이 명한 바에 무엇이 나를 침노하랴 風月深己知江山亦許心 (풍월심기지강산역허심) --- 풍월이 이미 깊이 알고 있고 강산도 마음으로 허락했네 閑匕 ? 自適役匕更焉尋 (한 ? 류자적역비경언수)--- 한가히 애오라지 자적커든 힘겹게 다시 무얼 찾을손가 半 ? 園林不優遊日獨吟 (반 ? 원림불우유일독음)--- 반묘의 동산이 있어 수풀 아래 노닐며 날로 혼자 시를 읊네 竹院口+宣塵隔紫門車馬稀 (죽원 ? 진격자문차마희)--- 죽원에 세상 티끌 멀리하니 사립문 찾는 마차 드물더라 詩書爲我伴身世與時違 (시서위아반신세여시위) --- 시서가 나를 위해 친구가 되니 세상사이 한 몸과 멀어졌네 歲月閑中去悲歎夢裏歸 (세월한중거비탄몽리귀)--- 세월은 한가하게 지나가고 시비는 꿈속으로 사라졌네 ? 堂供白髮惟欲舞班衣 ( ? 당공백발유욕무반의)--- 어머님 흰 머리 이셨으니 이롱옷 바쳐입고 춤을 출까

위의 시문을 새로이 발견하니 잊혀졌던 문헌이 더함은 물론, 현재 고창군 공음면 도암사에 명나라 황제가 친필사액한 효 현판이 봉안되어 있다. 이 글은 공의 15대손인 滿吉 현종이 제공하였다.

2) 디지털한국학 홈페이지 김질(金質){2} 1496(연산군 2)∼1561(명종 16). 조선 중기의 학자. 본관은 안동. 자는 문소(文素), 호는 영모당(永慕堂). 안변부사 언룡(彦龍)의 증손, 통례원찬의(通禮院贊儀) 복중(福重)의 아들이다. 평양 토관(土官)으로 1508년(중종 3)모친상을 당하였는데, 묘소에서 어머니의 3년상을 마치는 동안 부인마저 멀리하여 동네 사람들은 지극한 효도에 감동, 묘소가 있는 산을 제청산(祭廳山)이라 하였다. 홀아버지를 효성으로 모시다가 그마저 죽자 옷이 해어지도록 갈아 입지 않고 풀과 채소로 연명하며 3년간 여묘(廬墓)하면서 삭망·4명절·소상(小祥)때 정성껏 제사를 지냈다. 집이 가난하여 제사에 쓸 제물이 없어 통곡을 하니 날던 꿩이 떨어졌다 하며, 제사에 쓸 장을 쥐가 흐려놓아 이를 한탄하니 밤 사이에 쥐들이 무리를 지어 장독 아래에 죽어 있었다고 한다. 특히, 그의 인물됨을 높이 사서 김인후(金麟厚)는 그의 집을 영모(永慕)라 하였으며, 유희춘(柳希春)도 그의 행위를 경모하였다. 한때는 기대승(奇大升)·양응정(梁應鼎)과도 교유하였다. 저서로는 《영모록 永慕錄》·《육사자책설 六事自責說》이 있다. 사후 그의 효행이 널리 알려져 정문이 세워졌다. 참고문헌 中宗實錄, 圃巖集. 〈文守弘〉

3) 고창군청 홈페이지 (http://www.gochang.chonbuk.kr/)

⊙ 김질(金質) 자는 문소, 호는 영모당, 본관은 안동이니 상락백 사형의 5대손이요 통례원통찬 복중의 아들이다. 1496년 공음면 개가리 출생. 효성이 지극하여 어머니의 등창을 ㅃ짤아 낫게 하고, 아버지의 상사에 흙을 가져다 성분하고 여묘했는데 어느날 제사 지내는 간장그릇에 쥐가 빠지매 공이 그 그릇을 안고 통곡하니 근처의 쥐가 모두 와서 그릇밑에서 죽었고, 아버지가 꿩고기를 좋아하여 젯상에 반드시 꿩고기를 올리는데 한번은 눈이 많이 내려 저자에 갈 수 없으매 불료를 한탄하니 꿩이 부엌으로 날아 들었다. 어머니의 상사에 여묘와 집의 거리가 들 하나 사이임에도 한번도 집에 온 일이 없었고 부인과 여비도 가까이 오지 못하게 했는데 부인 김씨가 긴히 알릴 일이 있어 여비를 보내매 공이 가까이 오지 못하게 하고 부인이 직접 나아갔으나 더욱 깊이 숨어 만나지 못했다. 어느날 밤 눈이 많이 내렸는데 그 묘 주위에는 눈이 내리지 않았으므로 지방 사람들이 그 산을 제청산이라 이름하였다. 해서 김인후가 그 집에 영모당이라 현판하고 미암 유희춘이 형소공의 효를 사모하던 중 무장현감으로 오게 되어 자주 상종하며 글을 지어 벽에 걸어주었고, 고봉 기대승, 송천 양응정이 모두 공의 효에 감복했다. 이때 명나라에서 우리나라 제일의 행의를 알리라 하여 전라도 안찰사 민성희에 의해 공의 효가 추천되어 1546년 명나라로부터 정려가 내려 공음면 칠암에 [孝子 進士 金質之閭]가 서고, 1613년 그곳에 도암사를 일으켜 주벽으로 향사한다. 저술로는 영모록과 육사자책설이 전한다.

⊙ 김경철(金景哲) 자는 윤보, 호는 청송당, 본관은 안동이니 진사 질의 증손이다. 1575년 공음면 개가리 출생. 부모의 상사에 6년을 여묘하고 복을 벗은 뒤에는 벼슬에 뜻을 두지 아니하고 학문에 전념하여 효로 남원교수에 제수했으나 나아가지 아니하고 또 복호를 내렸으나 받지 않았다. 선조 정유재란에 인근 선비와 함께 영광성을 지키고, 이괄의 난에 신유일 등과 함께 창의하여 군량을 모집하다가 난이 평정되자 양곡을 관아에 바쳤다. 도암사에 배향되었다.

⊙ 김익철(金益哲) 자는 우보, 호는 현무재, 본관은 안동이니 진사 질의 증손이요 은송당 경철의 아우이다. 1595년 공음면 개가리 출생. 나이 18에 무과에 올라 봉사가 되었는데 임진왜란에 어가가 의주로 파천할 때 지존을 모시고 80리를 달려 신이 벗겨져 피가 흐르는 줄도 몰랐고, 정유재란에도 창의하여 공적이 많았으므로 선무원종공신에 책록되고 주부를 제수했으나 부모 봉양을 위해 귀향했다. 도암사에 배향되었다.

⊙ [공음면] 하늘도 감동한 효자 소재지에서 한1.5키로 가면 개가비라고 허는 장터가 있어요. 유래는 안동 김씨에서 김직위라는 분이 효자였어요. 아버지가 평상시에 꿩고기를 좋아 허셨는데 제사 때마다 알미장터라고 거그를 매년 섣달에 짚신을 삼아 가지고 알미장터에 가서 팔아 가지고 꿩을 사다 제사 지낼라고 하는데, 한 때는 원청 눈이 많이 와서 가다가 못 가고 거그(기) 앉아서 울게 되얐단 말입니다. 그때 무장 원님이 행차하시다가 개가비 장터, 바로 그 자리에다가 장터를 하나 세워 줬는데 그 장터가 상당히 컸더랍니다. 그 양반이 그렇게 하고 집에 왔는데 꿩이 한 마리 집에 들어왔더래요. 그래서 효성이 지극하다고 해서 효자각을 지었어요. 그쪽으로 원님도 가실라면 하마를 했더라는 얘기인데, 자식들이 부모에게 효도하면 하늘에서 도와준다는 얘기입니다.

⊙ [무장면] 개가리 장터 이야기 조선조에 무장고을과 법성창을 연결하는 중간지점에 개를 낀 창촌이 있고 그 동남간에 당시에 크게 번성했던 개가장터가 있었다. 그때 이 고장의 출천지효로 이름나 있는 영모당 김질은 안동김씨이며 1496년에 공음면 개가리에서 출생한 분으로 효성이 지극하여 부모상과 조부모의 승중상 도합 12년간을 시묘살이를 한 분이다. 돌아가신 아버지가 생전에 꿩고기를 몹시 좋아했기에 그는 매년 12월 제삿날에는 짚신을 삼아 그곳에서 8km나 되는 안자시장에 가서 짚신을 팔아 꿩을 사서 제물로 쓰곤 하였다. 어느해 눈이 많이 내려 시장이 서지 않아 제물을 구할 수가 없어서 크게 걱정하면서 그는 그의 불효로 인하여 하늘이 내린 벌로 알고 제삿날을 맞이하였다. 그런데 눈이 많이 내린 그날 석양 무렵에 갑자기 꿩 한 마리가 부엌으로 날아들어와 벽에 부딪쳐 떨어졌다. 김질은 하느님께 감사드리고 그 꿩으로 제물을 삼아 제사를 모셨다. 그 다음 해에도 짚신을 등에 지고 눈길을 헤쳐 제물을 구하기 위하여 해리시장에 가는 도중 때마침 무장원님이 그곳을 행차하다가 김질의 모습을 보고 이 추운 날씨에 무엇 하러 가는 사람이냐고 물었다. 자초지종을 듣고 난 원님은 김질의 효성이 지극함을 극찬하고는 그를 위하여 개가리에 장을 세워 평생동안 눈길에 저자를 보러 가는 고생을 덜게 되었다. 그 뒤로 퍽 성해 오던 개가리 장터는 한일합방 후 구한말의 의병활동을 위한 보급소와 연락처로 낙인이 찍혀 일본 사람들이 중앙지가 아니라는 이유를 내세워 끝내 폐쇄하여 지금은 흔적조차 찾을 길이 없다.

6. <연려실기술>내의 기록 내용 종합 (2003. 11. 12. 윤만(문) 제공) ▣ 연려실기술 별집 제4권 사전전고(祀典典故) 서원(書院) ▣ ○도암향현사(道巖鄕賢祠)신미년에 세웠다. : 김질(金質) 호는 영모당(永慕堂), 진사다.

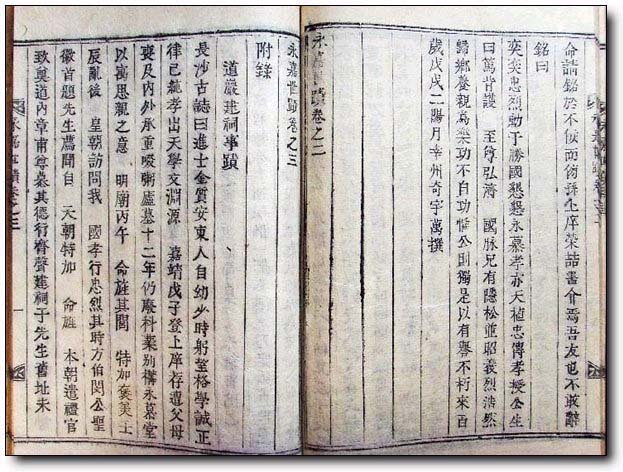

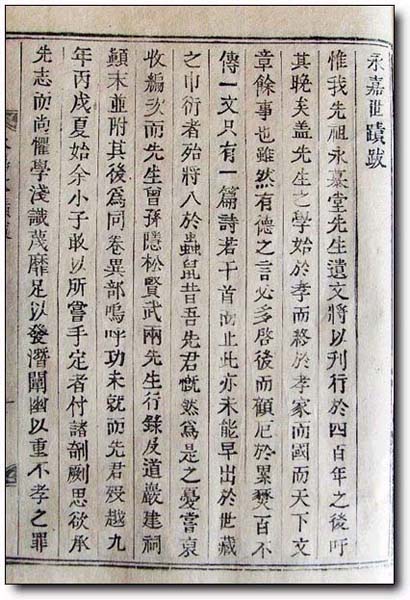

7. 영모당(永慕堂) 김질(金質)의 영가세적(永嘉世蹟) 경매 입수기 (2006. 5. 11. 발용제공) 은회님(익)께서 영모당(永慕堂) 김질(金質) 선생의 영가세적(永嘉世蹟)을 경매 입수하였습니다. 영가세적을 소개합니다. 아울러 영가세적은 본 홈에 처음 소개되오니 영가세적에 대하여 자세한 내용을 알고 계신 분의 고견을 기다립니다.

8. 효자-영모당 김질(孝子 永慕堂 金質) 1496년 연산 2년∼1555년 명종 10년 공의 호는 영모당이고 부령공 김종한의 현손이고 좌랑공 김귀덕의 증손자이다. 공은 1496년(연산2년) 1월 15일 전북 고창군 공음면 갑촌에서 찬의공 김복중의 외아들로 출생, 공은 어려서부터 몸가짐을 바르게 다스리고 총명하여 학업을 게을리하지 않았으며, 부모에 효도하고 매사에 예의가 어긋난 행동을 하지 않았다. 공은 벼슬에 뜻은 없었으나 어머니가 문과에 급제한 사람이 지나가는 것을 보고 부러워 하니 어머니를 영화롭게 하기 위하여 진사시에 급제하고 사마벼슬에 올랐으나 공은 영모당을 따로 지어 부모에 효를 다하기 위하여 과업을 폐하려 하자 어진 선비들이 만류도 하고 또 벼슬에도 천거하였으나 끝까지 조정에 나가지 않았다.

어머니가 등창이 발병하자 밤에는 빌고 잇몸으로 빨아 신통한 효험을 얻고, 부모상을 당하였을 때는 인부를 쓰지 않고 몸소 묘소를 만들고 묽은 죽을 먹고 찬곳에서 시묘살이 하면서 매일 조석으로 성묘하며 곡을 하였다. 공은 제수로 쓸 술과 간장은 종노를 시키지 않고 손수 마련하여 봉제하며 부인을 멀리했다. 조부모의 상을 탈복하고서는 부안군 변산으로 가서 소나무를 캐어 배에 싣고 와서 선영인 제청산 산소 주변에 치산을 하고는 후손에게 나무를 함부로 베지 말라고 하였다.

하루는 제수에 쓸 간장을 산쥐가 흐려놓아 공은 나의 정성이 부족하여 미물들을 감동시키지 못한 나의 죄라고 통곡하니 그 날밤 산쥐떼가 장독아래에 와서 다 죽었다고 하며, 공은 아버지가 돌아가심에 생전에 즐기시던 꿩을 구하러 저자에 가려 하였으나, 폭설로 인하여 가지 못해 통곡하니 꿩이 스스로 부엌으로 날아들어 제사에 쓰게 되었으며, 한겨울에 폭설이 내렸으나 묘소주변에 한점의 눈도 내리지 않아 향리 주민과 선비들은 이런 기이한 일은 공의 효감에 감복하여서라고 하며 그의 땅을 일러 제청산이라고 하였다.

임진왜란 때에는 왜병이 연안을 샅샅이 훑어 사당 서원 모두가 잿더미가 되었는데 영모당 현판[효자 진사 김질지려]을 보고 감히 범하지 못했다고 한다. 공은 항상 예의가 두터운 풍속이라 하여 온갖 바른 행실을 몸에 익히고, 역, 시, 서, 춘추, 예, 탁, 중국의 6경과 소학, 가례, 효경, 경전과 사기 등을 즐겨 탐독하고 성리학을 연구하여 항상지식이나 견문 또는 식견이 변변치 않은 선비가 되지 않으려고 인성과 천리를 논한 유교철학에도 속속들이 파고들어 연구하였으며, 후손들을 위하여 "영모록"과 "육사자책설"의 두권의 책을 지었다. 공은 쌍호(전라도, 충청도)에서 학문을 배우러 오는 사람들에게 감화되어 예경과 제의와 부모에 효도하고 형제간에 우애할 것을 강론하고 항상 근면하였으며, 학자인 하서 김인후는 공의 집에 편액하기를 「영모당」이라고 하였고 "차영모당"이란 시 한수가 영모당에 현판되어 있고, 미암 유희춘은 평소 공을 사모하다가 무장현감으로 와서 공과 서로 학문을 즐겼으며, 선정을 베풀고 떠날 때는 많은 백성들이 아쉬워하니 공은 이별의 시 한수를 적었고 유미암은 화답한 시한수가 현재 영모당에 현판되어 있다.

고봉 기대승과 송천 양응정 등의 선비들과 학문을 교류하였으며, 선비들은 공을 일러 영모당 선생이라고 하였다. 임진왜란 뒤에는 명나라에서 우리나라 충렬 효행을 물어오매 본도 안찰사 졸당 민성휘는 공이 효에 으뜸이라고 천거함에 1546년(명종원년) 명나라 황제가 친필로 [효자 진사 김질 지려 가정 병오 천조 정려]라고 사액하여 현재 봉안각에 현판되어 있고, 정문을 명하고 특별히 포상하였다.

공의 효가 천하에 알려지자 도내 선비와 유림들이 사당 세울 것을 제청하였으며, 향중에서 도암사우를 일으켜 지금까지 유림이 향사하고 있다. 김하서, 유미암, 기고봉은 같은 당세의 제군자들에게 고증을 들어 참판인 포암 윤봉조가 "영모당 김선생 행장"을 지어 현재 국립중앙도서관에 소장되어 있고, 이재 황윤석이 비문을 찬술하고 해사 김성근이 "영모당" 현판을 썼다. 이글은 영모당 행장, 영가세적, 포암집, 한국사 대사전 등에서 간추린 내용임. 서기 1731년에 편찬한 "영모당 김선생 행장"을 1998년 4월 23일에 공의 16세손인 김만길이 국립 중앙 도서관에서 찾음,

9. 영모당 및 기타 사진

효자 영모당 김질 사당 도암사(전북 고창군 공음면 칠암리 갑촌)

효자사액현판과 봉안각

도암사 전경(도암사 앞)

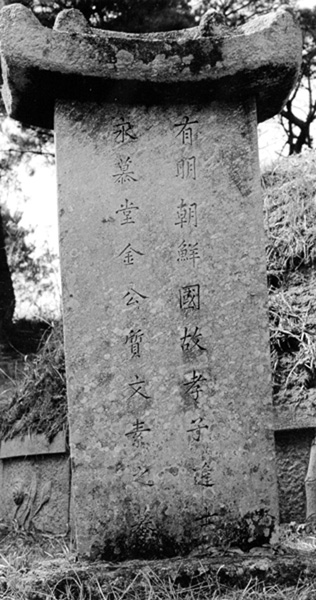

효자 영모당 김질 묘비(전북 고창군 공음면 칠암리 갑촌)

홍살문 및 효자 영모당 김질 하마비(도암사 입구 국도변)

<자료출처 : 본 홈 파종회소개 익원공파란>

11. 영모당 묘비문 (2007. 6. 30. 항용(제) 제공) 출전 : 민족문화추진회. <이재유고(頤齋遺藁)> (황윤석(黃胤錫) 저) 頤齋遺藁卷之十五. 墓表 孝子進士永慕堂金公墓表 庚戌

公諱質字文素。金氏安東大族。自新羅敬順王至高麗。有忠烈公方慶。入我朝有翼元公士衡。傳同知密直陞。至生員宗漢。是公高祖。曾祖貴德不仕。祖通贊乙萬。寓南平縣。移茂長縣凱歌里。考福重亦通贊。妣主簿光州李元經女。以弘治丙辰正月十五日生公。溫秀端潔。孝敬本天。甫齔已奉親如禮。長益匪懈。潛心學問。從師友間。不屑功令。妣病疽口吮禱應。嘉靖癸未考憂毁甚。躳負土以葬而廬。晨夕哭。手饋獻。有 穢于醬。公執瓿以泣。其夜 皆來斃。恒思考嗜。奠必有雉。一日無以繼。又泣而自㤪。忽有雉自投。日淡糜無飢。夜冷處無疾。衆異之。旣荐居內外承重服。執禮累秊如一日。尋以妣命一就戊子試。中進士三等。不復求擧。及妣卒。已四十八。益柴立。或戒以傷生則曰因此以沒。不抑命歟。廬距家隔一坪。一不赴。孺人金氏有所禀。代以婢。摽而出諸林外。孺人自詣。愈自屛不顧。其哭墓日再如初。一夜雪袤丈。獨環墓無點霏。一鄕服其孝感。因號其地爲祭廳山。及歸築室竹林中。冠帶危坐。究觀六籍。尤拳拳孝經小學家禮曰。人不知孝。是不讀此書者也。至老猶引學子講禮經祭儀。兩湖孝悌之興多其力也。河西金子麟厚額其堂曰永慕。柳文節希春 慕公。及知本縣。驩如也。爲之記。如梁松川應鼎,奇文獻大升亦皆推重曰。不見金公。孰知五十而慕者。若公信無愧堂名矣。柳公又欲申薦。知公不欲竟不敢。丙午明廟聞公孝行。特褒旌閭。乙卯十二月疾且革。語門人參奉申命羲曰。余旣不及事君。又無兄弟。惟一出言一擧足。不忘父母。全而歸之者吾事也。十五日卒。祔考墓右岡戌坐。後二百三十五秊庚戌四月。遷葬于本里右岡辛坐。所著有永慕錄六事自責說藏于家。皆事親飭躳之言也。孺人籍光山。參奉裕賢女。三子士勗生員。士剛,士勉俱無後。士勗一子常贈工曹參議。常四子景哲敎授。以孝義聞。號隱松堂。弘哲武主簿。益哲宣武從勳武主簿。克哲不仕。餘不盡記。萬曆丁酉。倭燹酷甚。獨於堂。記戒無犯得免。癸丑鄕人祠于堂址。崇禎中。天朝命採本國行誼。按使閔公聖徽以公聞。於是其孝達于天下。英宗辛亥大提學圃巖尹公鳳朝又狀其行。以其嘗謫本縣豔公熟也。上之五秊辛丑。祠三修。而多士屬胤錫上梁。又九秊于玆。敎授六代孫昌白立石。托以表墓。嗚呼。本立則道生。形大則聲宏。觀公所得乎金,柳,梁,奇,閔,尹諸賢者。豈無以哉。山靑靑海冥冥。有來千代。知我述之無愧也。 --------------------

황윤석(黃胤錫) 1729(영조 5)∼1791(정조 15). 조선 후기의 운학자(韻學者). 본관은 평해(平海). 자는 영수(永叟), 호는 이재(#이96齋)·서명산인(西溟散人)·운포주인(雲浦主人)·월송외사(越松外史). 김원행(金元行)의 문인이다. 1759년(영조 35) 진사시에 합격, 1766년에 은일(隱逸)로서 장릉참봉(莊陵參奉)에 임명되고, 뒤이어 사포서(司圃署)의 직장·별제를 거쳐 익위사의 익찬이 되었으나 곧 사퇴하였다. 1779년(정조 3)에 목천현감이 되었다가 다음해 사퇴하였고, 1786년 전생서(典牲署)의 주부를 거쳐 전의현감(全義縣監)이 되었다가 그 다음해에 사퇴하였다. 그의 학문은 실학시대의 학풍을 이어받아 발전시킨 것인데, 처음에는 이학(理學)의 공부에 힘쓰고 《주역》을 비롯한 경서의 연구도 하였으나, 북경을 거쳐서 전래된 서구의 지식을 받아 이를 소개한 공이 크고, 또 종래의 이학과 서구의 새 지식과의 조화를 시도한 점이 특색이다. 저서로는 《이재유고 이齋遺稿》·《이재속고 이齋續稿》·《이수신편 理藪新編》·《자지록 恣知錄》이 있다. 이 중 《이재유고》에 〈자모변 字母辨〉·〈화음방언자의해 華音方言字義解〉 등이 있어 국어학사의 연구대상이 되며, 운학에 대한 연구는 《이수신편》에 실려 있다.

<안사연 참배> (2008. 9. 4. 항용(제) 제공) 2008년 8월 15일 제7회 안사연 여름캠프시에 답사, 참배한 내용. 효충문(孝忠門)과 녹권함을 모신 봉안각을 뒤로 하고, 영모당(도암서원) 마루에서 도기록을 작성한 다음 익원공파 고창 재실로 이동합니다.

|