본문

|

|

|

자(字)는 자첨(子瞻), 호(號)는 하당(荷塘)·남강(南岡)·동강(東岡). 서운관정공(휘 수)의 후손으로 아버지는 전한 홍도(弘度)이다. 1576년(선조9) 선무랑(宣務郞)으로서 별시문과(別試文科)에 병과(丙科)로 급제, 1579년 사가독서(賜暇讀書)를 하였고 그해에 유성룡(柳成龍) 등과 함께 이이(李珥)가 올린 상소에 대해 옳지 않다고 탄핵하였으며, 1581년 이조좌랑으로서 박근원을 이조참판에 등용할 것을 주청하였다.

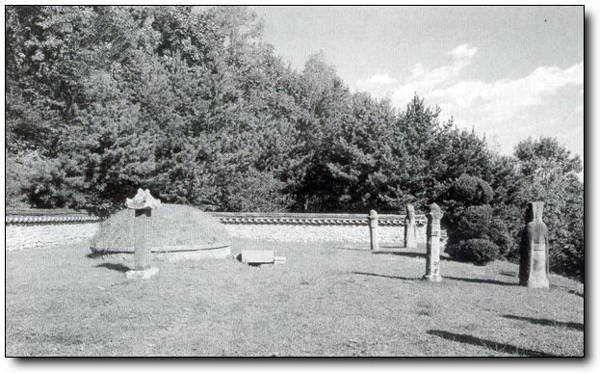

1582년 교리(校理)를 거쳐 고경명(高敬命)대신 경상도재상경차관(慶尙道灾傷敬差官)으로 나아갔다. 이듬해 종사관이 되어 중국에 다녀온 뒤 이이를 탄핵하다가 지례현감(知禮縣監)으로 좌천되었고 이듬해(1584년.선조17)에 43세로 졸하였다. 뒤에 도승지(都承旨)에 추증되었다. 묘는 경기도 광주군 초월읍 지월리 산29-5에 있다.

<묘 소> <묘비석>

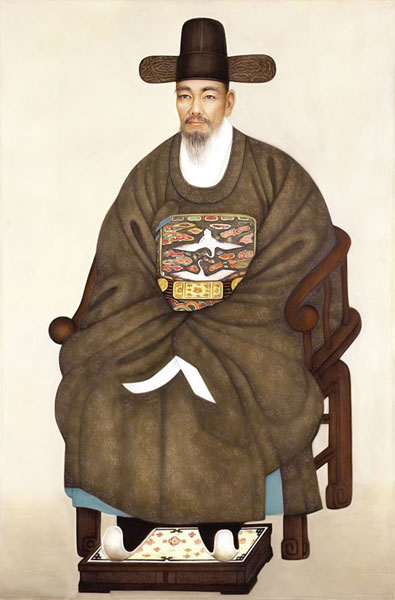

<하당공 영정 소개>

1. 제작 일시 : 2006. 12. 28(봉안식 거행) 2. 봉안 장소(2개소) : 안양재실과 광주재실 3. 제작자 : 김진삼 화백(후암미술연구소 소장) 4. 제작처 : 서운관정공파종회 주관 5. 규모 (크기) : 65호(가로90cm, 세로130cm) 6. 제작 과정

가. 1985년 9월9일 중부고속도로공사로 공을 모셨던 기존묘역의 토지가 도로부지로 편입되면서 부득이 현재 문화재묘역으로 천묘하게 되었는데 천묘당시 ‘미이라’로 발견된 하당공의 사진과 후손의 얼굴모습 및 이사장(상호)이 선몽(先夢)한 자료를 토대로 그렸다.

나. 9월에 ‘후암미술연구소(소장 김진삼)’을 제작업체로 선정, 계약을 체결하여 약 3개월간에 걸쳐 제작하였다. 제작기간 중에는 2회에 걸쳐 詳浩이사장, 在峻부이사장, 元永부이사장 및 喆浩사무국장이 합동으로 제작검증과 고증을 거쳐 역사적인 하자가 없도록 했다. 영정의 크기는 65호로 가로90cm, 세로130cm로서 영인본과 표구는 基永이사가 수고를 하여 제작 완료하였다. 영정은 안양재실과 광주재실에 각각 봉안하기로 하였다.

다. 봉안고유제는 전통제례에 의한 방법으로 거행하였으나 앞으로는 영정을 모시고 제를 올려야 하는 바 영정의 점안(點眼)과 광명(光明)을 부여하고 비교적 일찍이 졸하신 삶의 애환(哀歡)을 달래기 위하여 상호 이사장의 불교식 의례를 겸하여 엄숙하게 거행하였다.

<1985년 이장시 출토된 미이라 소개>

1. 출토 일시 : 1985년 2. 장소 : 경기도 광주군 초월면 지월리 경수산 3. 이장 묘소 : 하당공 김첨, 김첨의 딸, 김성립, 원주원씨 4. 내용 : 1985년 중부고속도로 공사로 인해 원래의 묘역을 동남쪽으로 약 300m가량 이장하는 과정에서 하당공(김첨)과 그의 따님이 미이라로 발견되었고 많은 유물이 출토되었다. 이 유물들은 문화재청에 신고되고 수습되어 <중요 민속자료 217호>로 지정되었고 현재 충북대학교 박물관에 보관되고 있다. 5. 출토 유물 : 많은 양이 나왔으나 상당량은 심한 부식으로 소각하였고 일부 수습된 것 19점임 *하당공의 묘소에서 나온 유물 5점 : 장의(2), 바지(1), 이불(2)

<하당공 묘소 이장시 미이라 모습, 공개상의 문제로 작게 게시함>

1.<각종 역사 자료 소개> * 시문 소개 (2003. 10. 22. 태영(군) 제공)

1) 憶舍弟 霜覆茅첨月滿窓 / 찬서리 초집덮고 밝은달 창가에 가득한데 (첨: 木詹) 長天哀雁不成雙 / 장천(長天)에는 슬프게도 외기러기만 나르네 昭陽日夜西流水 / 밤낮 서쪽으로 흘러가는 소양강(昭陽江)물에 應寄離愁達漢江 / 응당 이별의 한을 붙혀서 한강으로 보내리

2) 閒中吟 笞深窮巷客來稀 / 이끼깊은 궁항(窮巷)에 오는 손님 드믈고 山鳥聲中獨掩扉 / 산새 소리속에 홀로 삽짝만 다쳤네 茶罷小窓無箇事 / 다(茶)를 마친 창가에 한낮 일없고 落花高下不齋飛 / 낙화만 위아래로 부질없이 나르네. 출전 : 하당(荷塘) 김첨(金瞻) <출전:서운관정공파보> 2. <연려실 기술 내 기록 내용 종합> (2003. 11. 17. 윤만(문) 제공)

1) ▣ 연려실기술 제13권 선조조 고사본말(宣祖朝故事本末) 동인(東人)의 용사(用事) ▣

○ 갑신년 7월에 지례 현감(知禮縣監) 김천(☞김첨의 오기, 金瞻)과 군위 현감(軍威縣監) 권응시(權應時)가 술을 취하도록 마시고 서로 농담하다가, 김첨이 군위 관사의 잡물(雜物)을 취하여 그의 고을로 보내고 떠나서 안동(安東)으로 향하였는데, 권응시가 통문(通文)을 지어서 돌리기를, “도적이 얼굴은 얽고 수염이 없으며 몸은 중(中)이요, 나이가 40은 되겠는데 관가의 기구를 모조리 거두어 가지고 갑니다. 관가의 힘이 약하여 능히 잡지 못하니 그 곳에 이르는 대로 잡아 주시오.……” 하였다. 안동 부사 유대수(兪大修 자는 사영(思永))가 그대로 믿고 여러 고을에 전해 알려서 나중에 경기ㆍ충청도에 이르니, 경기 감사가 장계를 올리기를, “열읍(列邑)이 진동하여 계엄하는 데까지 이르렀습니다.” 하였다. 이에 양사(兩司)가 권응시를 잡아다 신문하기를 청하고, 죄가 군률을 범하였다고 하는 데까지 이르렀다. 상이 그대로 따라 권응시에게 형장 1백 개를 치고 고신(告身)을 빼앗았다. 《일월록》ㆍ《계갑일록》

2) ▣ 연려실기술 제13권 선조조 고사본말(宣祖朝故事本末) 동서(東西) 당론(黨論)이 나누어지다 ▣

○ 신사년(1581) 5월에 윤의중(尹毅中)이 형조 판서가 되었다. 의중은 자못 재물을 탐내어 비루하므로 청의(淸議)의 버림을 받았다. 이때 형조 판서에 빈자리가 있었는데 상이 가선대부(嘉善大夫)에서 형조 판서로 승진시킬 만한 사람을 천거하도록 명하니, 영의정 박순은 김계휘(金繼輝)ㆍ정지연(鄭芝衍)을 천거하고, 좌의정 노수신과 우의정 강사상(姜士尙)은 윤의중ㆍ박근원(朴謹元)을천거하였다. 이조 참판 정탁은 영상이 천거한 사람을 첫째로 의망(擬望)하려 하였는데, 정랑(正郞)이순인(李純仁)은 두 정승이 함께 천거한 것이 더 중하다고 굳이 다투어 마침내 의중을 첫째로 의망하고 근원ㆍ계휘ㆍ지연을 다음으로 하여 사망(四望)으로 하였다. 의중은 벌써부터 탐하다는 소문이 있었고, 근원 역시 경솔하고 약아서 사류가 매우 천히 여겼다. 또 인성왕후(仁聖王后)의 상사 때에 수릉관(守陵官)이 되었는데 처첩을 생각하다가 장병이 발생하여 체직되기에 이르니 사람들이 모두 그의 병은 꾀병이라고 하였다. 두 사람이 승진 발탁의 물망에 참여하였는데 의중이 임금의 낙점(落點)을 받자, 이에 물의가 떠들썩하였고 대사간 이이가 장차 탄핵하려 하였다. 의중은 이발의 외숙이므로 성혼이 이이에게 말하기를, “형이 이발과 매우 친밀하니 마땅히 장차 탄핵하려는 사유를 말하여야 할 것이다.” 하니, 이이가 말하기를, “어찌 생질을 대하여 외숙의 과실을 말하겠는가.” 하고 드디어 아뢰기를, “윤의중은 청렴하지 못하게 부를 이루어 평소 청의가 비루하게 여기는 바입니다. 만일 이 사람을 승진시키면 온 세상을 인도하여 이익만을 쫓게 하는 것이니 개정하소서. 또 박근원은 일찍이 병을 핑계하여 법을 이용해 수릉관을 피하였으니, 마음 씀씀이가 형편없는데 이조가 연달아 청요직에 의망하고 승진시켜 발탁하려고까지 하는 것은 옳지 않으니 이조 관원을 추고하소서.” 하였다. 대사헌 정지연의 계청도 함께 나왔으나 겨우 평범한 말들뿐이었다. 이 때문에 당시 사람들이 모두, “이이가 주장이 되어 의중을 공격한다.” 하였다. 이보다 앞서 이조 참판에 결원이 있었는데, 좌랑 김첨(金瞻)이 김우옹에게 글을 보내기를, “이조 참판의 비삼망(備三望)에 적절한 사람이 없소. 박(근원)은 비록 선비들의 인망은 없지만 역시 큰 허물은 없으니 말망(末望)에라도 채우는 것이 어떠하겠는가. 대사간 이이에게 물어 보기 바라오.” 하였다. 유몽학(柳夢鶴)이 힘써 우옹에게 권하여 글로 이이에게 물으면서, 근원이 쓸 만하다고 많이 말하였다. 이이는 전관(銓官)이 아니면서 남의 진출을 막는 것을 혐의스럽게 생각하여, 마침내 답하기를, “만일 편지에서 말한 바와 같다면 망에 넣어도 무방할 것이다.” 하였다. 김첨이 그 말을 듣고 박근원을 청요직에 거듭 의망하니, 사람들이 더러 이이를 탓하기도 하였다. 이때에 와서 이이가 여러 사람이 노여워함에 따라 논평하여 바로잡았는데, 김첨이 매우 불평하여 말하기를, “대사간은 자신이 천거하고서 이내 자신이 공박하는가.” 하였다. 이때 이발이 중망(重望)을 가지고 있었으므로 시속의 무리 중에 이발에게 붙으려고 하는 자가 많았는데, 의중을 힘껏 논박하지 않았다. 이이가 웃으면서 말하기를, “경함(景涵)을 꺼려서 윤(尹)을 힘써 공격하지 못하는 자는 경함을 아는 자가 아니다.” 하였다. 정언(正言)송언신(宋言愼)은 이발의 천거로 등용되었으므로 더욱 의중을 덮어서 옹호하려 하여 아뢰기를, “의중이 조정에 벼슬한 지 30여 년 동안이나 청반(淸班)에 있었고 별로 오점이 없었으니, 이는 그가 악착스럽게 욕심을 채우려는 자가 아니기 때문이었습니다. 그러나 나이가 들고 뜻이 게을러져서 재득(在得)의 경계에 어두운 점주D-006은 혹 있었으니, 명하여 개정하소서.” 하였다. 이이가 그를 만나 웃으며 말하기를, “이는 바로 천거하는 글이지 논핵(論劾)이 아니다. 이렇게 진술하고서 상께서 뜻을 돌리기를 바랄 것인가." 하였다. 언신에게 글을 보내기를, “그대가 윤을 논한 글에 칭찬하는 말이 있으므로 사론(士論)이 그르다 하며 비웃으니, 대간의 체모로서 반드시 자처(自處)하여야 할 것이다.” 하니, 언신이 노하여 이내 피혐하였는데, 매우 어그러진 말이 많았다. 순전히 의중을 구하고 양사를 저지하고 억제하고자, 몰래 지적하여 근거 없는 말을 만들고 자기네 당파가 아닌 사람을 배척한다고 까지 하니, 이에 양사가 아뢰어 언신을 파직시켰다. 이때 유속의 지위 높은 자들이 스스로 동인에게 붙어서 이이를 가리켜 속으로 서인을 돕는다고 지목하였으므로, 언신이 동인에게 붙고자 이런 행동을 하였던 것이다.

3) ▣ 연려실기술 제13권 선조조 고사본말(宣祖朝故事本末) 이이(李珥)가 졸서(卒逝)하다 이제신(李濟臣)의 귀양간 사실을 붙임 ▣

○ 삼공(三公)에게 전교하기를, “이이(李珥)가 출사할 리 만무하고 병무(兵務)는 한창 바쁘니, 우선 그 관직을 체직시켜서 마음을 편안하게 해주는 것이 어떠한가.” 하니, 영상 박순(朴淳)이 의논하기를, “이이가 어찌 끝내 출사하지 않겠습니까마는 우선은 체직시키는 것이 마땅합니다.” 하였고, 좌상 김귀영(金貴英)은, “병무가 한창 급하니 체직시키는 것이 마땅합니다.”하였으며, 우상 정지연(鄭芝衍)은, “이이가 끝내 출사하지 않으면 체직하지 않을 수 없습니다. 그러나 이후의 일은 전하께서 평심(平心)으로 처리하소서. 신의 근심하는 바는 다만 조정을 위하여서만이 아니고, 이이를 위하여서도 훌륭한 명성을 보전하였으면 하는 것입니다.” 하였다. 상이 답하기를, “병조 판서를 체직시켜야 하겠다. 이이가 이미 ‘나라를 그르치는 소인’의 지경에 빠졌으니, 어찌 이른 바 ‘훌륭한 명성’이 있겠는가. 우정승의 의논이 어지 그리 오활(汚濶)한가. 그 마음 속을 내 자못 헤아릴 수 없다. 내 비록 어두운 임금이지만 소인과 함께 일하고 싶지는 않다. 아아, 이이는 시골 집으로 돌아가서 편안히 흰구름을 베고 누워있고 싶어하니, 누가 붙들 수 있겠는가.” 하였다. 부제학 권덕여(權德輿) 등의 아룀에 답하기를, “이이가 이미 소인이 되었으니, 소인을 논박한 자야 어찌 소인이 되겠는가. 권덕여와 홍진(洪進) 같은 이는 항상 이이의 충직함을 칭찬하더니, 소인을 칭찬하고 기리던 자는 그 자신은 곧 어떻게 되는 것인가. 홍진은 변변치 못한 그릇이니 본래 족히 책망할 것이 못되지만, 권덕여는 연로한 사람이면서 겁이 나 신진(新進)에게 붙어서 이이를 소인이라 지목하였으니, 권덕여는 전후로 이랬다 저랬다 하는 자가 아니냐. 서얼(庶蘖)을 허통(許通)하는 일은 김첨(金瞻)이 전에 경연에서 아뢰었다. 지금 만일 정해진 법을 변란(變亂)하였다는 것으로 이이에게 죄를 준다면, 김첨이 모주(謀主)가 되고 이이는 추종이 되니, 어찌 김첨이 논박한단 말인가.” 하였다. 〈계미기사(癸未記事)〉ㆍ《일월록(日月錄)》

○ 유학(幼學)신급(申礏)이 상소하여 이이ㆍ성혼의 어짊과 박근원ㆍ김응남(金應南)ㆍ우성전(禹性傳)ㆍ홍혼(洪渾)ㆍ김첨(金瞻)ㆍ김수(金晬) 등의 무리가 조정에서 마음대로 권세를 행사한다고 아뢰니, 답하기를, “그대의 아우 입(砬)이 옛날 명장의 기풍이 있는데, 그대가 또 이렇듯 기특한 절개가 있으니, 한 집안에 충과 의가 함께 났도다.”하였다. 《계미기사(癸未記事)》

○ 특지(特旨)로, 홍여순(洪汝諄)을 창평 현령(昌平縣令)으로, 홍진(洪進)을 용담 현령(龍潭縣令)으로, 김첨(金瞻)을 지례 현감(知禮縣監)으로 임명하였다. 《계미기사(癸未記事)》

○ 유생 박제(朴濟)가 상소를 올렸는데 그 대략에, “김귀영(金貴榮)은 당초 전하께서 옳고 그름을 물으실 때에 ‘알지 못한다’고 대답하였고, 정지연(鄭芝衍)은 어진 이를 배척하고 악인의 편당에 붙었으며, 송응개ㆍ허봉ㆍ박근원은 화를 만들어 낸 매와 사냥개요, 김효원ㆍ서인원(徐仁元)ㆍ김응남(金應南)ㆍ김첨(金瞻)ㆍ홍진(洪進)은 화를 만들 때 사주한 자입니다. 이산해(李山海)는겉으로는 충후(忠厚)한 체하나 마음 속이 음흉하며, 박승임(朴承任)은 어진 이를 방해하고 이기(李墍)는 어질고 능한 이를 질투하며, 김우굉(金宇宏)은 음험하고 흉사(凶邪)하며, 김귀영(金貴榮)은 아부하여 구차하게 남의 환심을 사려하고, 홍혼(洪渾)은 교사(巧邪)하고 음휼(陰譎)하며, 홍여순(洪汝諄)은 간특하고 폭려(暴戾)하며, 정희적(鄭熙績)은 완명(頑冥)하고 무식하며, 우성전(禹性傳)은 음험하고 추비(麤鄙)하며, 이경률(李景㟳)은 허망하고 사독(邪毒)하며, 이징(李徵)은 흉완(凶頑)하고 천로(淺露)하니, 청컨대 모두 귀양보내거나 외직에 보임하소서.”하였다. 또 말하기를, “한림(翰林)김신원(金信元)과 우준민(禹浚民)은, ‘이이가 성 밖에 나가기도 전에 그 배종(陪從)하는 아전들을 빼앗았다.’하였고, 진사 유대정(兪大禎)은 공공연하게 큰 소리 치기를, ‘이이ㆍ성혼(成渾)의 머리를 대궐 앞에 매단 뒤에야 시비를 정할 수 있다.’하였으니, 유대정은 박근원(朴謹元)의 문객이요, 한연(韓戭)은 간흉(奸兇)의 자제이며, 김우옹(金宇顒)은 비록 학문하기를 좋아하고 선한 것 같으나 역시 그 형 때문에 잘못 들어감을 면하지 못하였습니다.”하였다. 또 노수신(盧守愼)은 옛 뜻을 바꾸어 간당(奸黨)에 붙어다고 지목하였고, 안민학(安敏學)은 뛰어나게 맑고 개결하며 효우독행(孝友篤行)하다고 하니, 상이 답하기를, “마음에 있는 대로 반드시 아뢴 것이라고 할 수 있지마는 그 말이 망녕되다. 우선 그대로 두라.” 하였다. 《계갑일록》

○ 특별히 성혼(成渾)은 이조 참판으로, 김우옹(金宇顒)을 이조 참의로, 안자유(安自裕)를 대사헌으로 임명하였다. 《계미기사(癸未記事)》 이이와 성혼이 들어온 후에 우성전(禹性傳)ㆍ정희적(鄭熙績)ㆍ홍여순(洪汝諄)ㆍ김첨(金瞻) 등 4명을 더 죄주려 하였는데, 신응시(辛應時)ㆍ이해수(李海壽)ㆍ홍성민(洪聖民)이 말리었다. 이이(李珥)가 어전에서 이뢰기를, “반드시 삼공(三公)이 권세를 잡아야 일을 할 수 있으니, 대간이나 시종(홍문관)은 반드시 삼공(三公)에게 결재를 받아야 합니다.” 하니, 상이 불가하다고 하였다. 또 아뢰기를, “전일에는 독서당(讀書堂)에 뽑힌 사람들은 반드시 대제학의 집에 출입하였는데, 지금은 대제학에 적당하지 못한 자가 그 자리에 있기 때문에 전연 와서 보지 않는다고 합니다.” 하니, 상이, “사대부가 서로 방문하는 일을 조정이 어찌 명령하겠는가.” 하였다. 《계갑일록》

○ 11월에 해주(海州)의 유생 박추(朴樞)가 올린 상소의 대략에, “소위 동인은 사람을 해치는 것만을 생각하고 있습니다. 지난번에 어떤 사람이 우상 강사상(姜士尙)의 문(門)에 쓰기를, ‘두 아들을 데리고 「동」으로 들어가서 우상 자리를 얻었다. 하였으니, 인심이 분히 여김을 알 수 있습니다. 김성일(金誠一)이 이조의 권세에 참여하여 동서의 의논을 격동하여 일으킨 것이허봉(許篈)보다 배나 심합니다. 유몽학(柳夢鶴)ㆍ허당(許鏜)ㆍ서인원(徐仁元)이 스스로 재주가 졸렬한 것을 알고는 과거에 힘쓰지 않고 앞다투어 지름길로 조아다니며 세상을 속이고 명예를 낚았는데, 김첨(金瞻)의 무리가 부형 같이 따라 다니며 받들어 마음을 같이 하고 악(惡)을 같이 저지르니, 이것은 모두 나라를 그르치는 소인의 무리요, 뿌리가 있는 악초(惡草)입니다. 우성전(禹性傳)이란 자는 처음으로 이이를 배척하는 의논을 내었는데 밤낮을 계속하여 거마(車馬)가 문에 가득하였습니다. 홍혼(洪渾)ㆍ정희적(鄭熙績)이 분주히 지휘하고 이경률(李景㟳)ㆍ이징(李徵)이 그 선봉이 되었는데, 그들이 죄를 받을 때에 우성전은 홀로 법망에서 빠졌습니다. 권덕여(權德輿)는, 전하께서 그를 연소한 자들에게 붙어다닌다고 책망하자 스스로 물러났는데, 얼마 안되어 대사간에 첫째 후보로 천거되었습니다. 홍여순(洪汝諄)은 이이 등을 얽어 죄에 몰아넣으려는 꾀를 이루지 못하고, 전하께서 굳게 거절하시자 패려(悖戾)하고 부도(不道)한 말을 하였으며, 이우직(李友直)도 그들과 처지가 같다면 모두 그러하였을 것입니다.”하였다.《계갑일록》

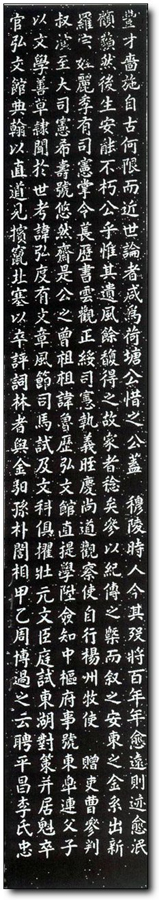

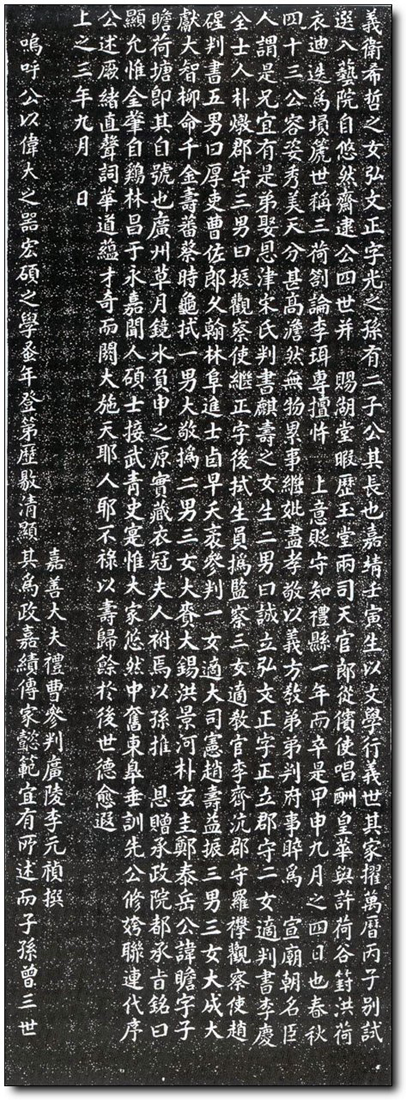

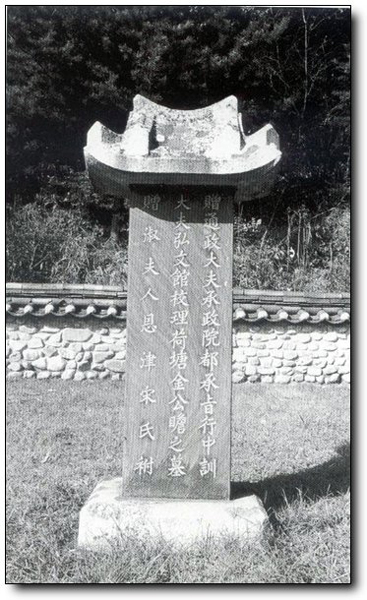

3. 하당공 묘갈 (2006. 1.7. 발용(군) 제공) 소 재 지 : 경기도 광주군 초월읍 지월리 산29-5 건립연대 : 1916年

찬 : 이원정(李元禎) 추 기 : 김진영(金晋永) 비규모(碑規模): 총고 175cm, 비고 119cm, 폭 41cm, 후 19cm 서자경(書字徑): 전자(篆字) 6.2cm, 음기(陰記)2.0cm 비재질(碑材質): 개석(蓋石) : 화강암, 비신(碑身) : 대리석, 대석(臺石) : 화강암

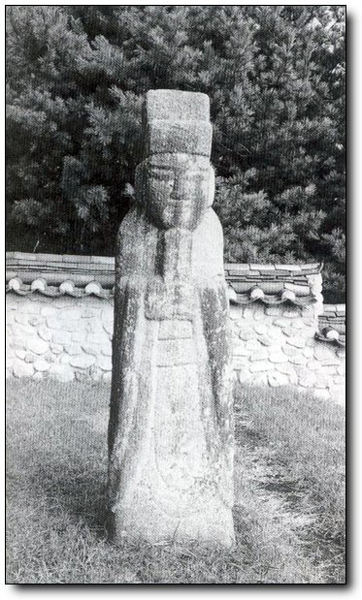

1916년에 건립된 이비는 비좌개석(碑座蓋石)의 형태를 갖추고 있으며, 개석은 팔작지붕이고, 대석은 문양이 없이 단조롭다. 비의 마멸상태는 양호하며, 묘소에는 숙부인 은진송씨(恩津宋氏)와 합장. 곡담·호석·상석·향로석·족석·혼유석·계체석·문인석·망주석이 있다. 김첨(1542~1584)은 조선 중기의 문신. 본관은 안동(安東). 자는 자첨(子瞻), 호는 하당(荷塘)·남강(南岡)·동강(東岡). 전한(典翰) 홍도(弘度)의 아들이며, 허난설헌(許蘭雪軒)의 시아버지이다.

1576년(선조9) 별시문과(別試文科)에 병과로 급제하고 1579년 사가독석(賜暇讀書)하였다. 그해에 유성룡(柳成龍)등과 함께 이이(李珥)가 올린 상소에 대해 옳지 않다고 탄핵하였으며, 1581년(선조 14) 이조좌랑으로서 박근원(朴謹元)을 이조참판에 등용할 것을 주청하였다.

1582년 교리(校理)를 거쳐 고경명(高敬命) 대신 경상도재상경차관(慶尙道灾傷敬差官)으로 나아갔다. 이듬해 종사관이 되어 중국에 다녀온 뒤 이이를 탄핵하다가 지례현감(知禮縣監)으로 좌천되었다. 후에 승정원도승지(承政院都承旨)에 추증되었다.

▲ 묘갈 탁본(19*119, 41*119)

[ 역 문 ] 증통정대부승정원도승지행중훈대부홍문관교리하당김공첨지묘.

증숙부인은진송씨부.

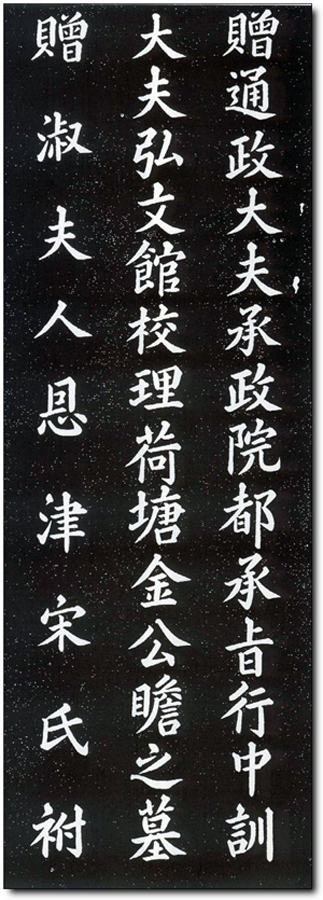

풍부한 재주를 지니고도 크게 배풀지 못했던 사람들이 예로부터 어찌 한계가 있겠는냐마는, 근세(近世)에 의논하는 자들이 모두 하당(荷塘) 김공(金公)을 애석하게 여긴다. 공은 목릉(穆陵 : 宣祖)때의 사람이었으니, 이제 그가 죽은 지가 거의 백년이 되었는데, 햇수가 더욱 멀어질수록 유적(遺跡)도 더욱 민몰(泯沒)되어, 돌아 보건데 아득하니, 후생(後生)들이 어찌 영구히 전하지 않을 수가 있겠는가? 그가 남긴 풍도(風道)와 다하지 못한 아름다운 향기를 고가(故家 : 여러 대를 벼슬이 떨어지지 않는 집안)에서 얻은 것이 오래되었으므로 기전(記傳 : 전기를 기록한 문서)의 개략(槪略)을 참고하여 서술(敍述)하는 바이다.

안동김씨(安東金氏)의 선계(先系)는 신라(新羅)의 종성(宗姓)에서 나왔다. 고려말(高麗末)에 사헌부장령(司憲府掌令) 장(萇), 서운관정(書雲觀正)을 역임한 수(綏), 사헌부집의(司憲府執義) 질(晊), 경상도관찰사(慶尙道觀察使) 자행(自行), 양주목사(楊洲牧使)를 지냈고, 이조참판(吏曹參判)에 추증(追贈)된 숙연(叔演) 등이 있었으며 대사헌(大司憲)을 지냈고, 호(號)가 유연재(悠然齋)이며, 휘가 희수(希壽)인 분에 이르렀는데, 이 분이 공의 증조(曾祖)이다. 조부(祖父)의 휘는 노(魯)이고, 홍문관직제학(弘文館直提學) 을 역임하였으며, 첨지중추부사(僉知中樞府事)에 올랐고, 호(號)가 동고(東皐)이며, 부자(父子)가 문학(文學)과 초서(草書)와 예서(隸書)를 잘 씀으로써 연이어 세상에 명성(名聲)이 알려졌다. 부친(父親)은 휘가 홍도(弘度)이고, 문장(文章)과 풍절(風節)이 있었다. 사마시(司馬試)와 문과(文科)에서 모두 장원(壯元)에 발탁되었고, 문신(文臣)들의 정시(廷試)와 동호대책(東湖對策)에서 모두 으뜸을 차지하였으며, 졸관(卒官)은 홍문관전한(弘文館典翰)이었는데, 바른 도로써 간(諫)하다가 귀양을 당하여 북쪽의 변방(邊方)에서 마쳤다. 사림(司林 : 翰林)을 평론하는 자들이 김일손(金馹孫), 박은상(朴誾相)과 더불어 갑론을박(甲論乙駁)을 하자, 주박(周博)이 지나치다고 하였다. 부인은 평창이씨(平昌李氏) 충의위(忠義衛) 희철(希哲)의 딸로, 홍문관정자(弘文館正字) 광(光)의 후손이다. 아들 둘을 두었는데 공이 그 맏이이다.

가정(嘉靖) 임인년(1542, 중종 37)에 태어났다. 문학(文學)과 품행(品行)으로써 집안 대대로 벼슬을 하였으며, 만력(萬曆) 병자년(1576, 선조9)의 별시(別試)에 발탁되어 예원(藝院)에 선발되어 들어갔으며, 유연재(悠然齋)로부터 공에게 이르기까지 4대가 모두 호당(湖堂)에서 사가독서(賜暇讀書) 하였다. 옥당양사 천관랑(玉堂兩司天官郞)을 역임하고 빈사(儐使)를 따라서 명나라 사신(使臣)과 시문(詩文)을 지어 서로 주고받을 적에 하곡(荷谷) 허봉(許葑), 하의(荷衣) 홍적(洪迪)과 함께 번갈아 가면서 앞서거니 뒤서거니 하며 화답(和答) 하였으므로 세상 사람들이 삼하(三荷)라고 일컬었다. 율곡(栗谷) 이이(李珥)가 국사(國事)를 제멋대로 한다고 상소(上疏)하여 논하다가 왕의 뜻을 거슬러 지례현감(知禮縣監)으로 좌천(左遷)되었다가 1년 만에 작고하였다. 이 해는 갑신년(1584) 9원 4일 이었으며, 춘추(春秋) 43세이다.

공은 용모(容貌)와 자태(姿態)가 빼어나고 아름다웠으며, 천성(天性)이 몹시 고매(高邁)하였고, 담연(澹然)하여 물욕(物慾)에 억매이는 바가 없었다. 계비(繼妃)를 섬김에 효경(孝敬)을 극진히 하였으며, 의로운 방법으로 자제들을 가르쳤다. 아우 판부사(判府事) 수(睟)가 선묘조(先廟朝)에 명신(名臣)이 되자,「사람들은 그 형에 그 아우가 있는 것은 당연하다」고 하였다.

은진송씨(恩津宋氏) 판서(判書) 기수(麒壽)의 딸에게 장가들어 2남을 낳았는데, 성립(成立)은 홍문정자(弘文正字)이고, 정립(正立)은 군수(郡守)이며, 두 딸은 판서(判書) 이경전(李慶全)과 사인(士人) 박돈(朴焞)에게 각각 출가하였다. 군수(郡守)는 3남을 두었는데, 진(振)은 관찰사(觀察使)이고, 식(拭)은 생원(生員)으로 정자(正字 : 김성립)의 양자(養子)가 되었고, 위(撝)는 감찰(監察)이며, 세 딸은 교관(敎官) 이제항(李齊沆), 군수 라반(羅襻), 관찰사(觀察使) 조성(趙石+星)에게 각각 출가하였다. 판서(判書)는 5남을 두었는데, 후(厚)는 이조좌랑(吏曹佐郞)이고, 구(久)는 한림(翰林)이고, 부(阜)는 진사(進士)이고, 유(卣)는 일찍 죽었고, 무(袤)는 참판(參判)이며, 딸은 대사헌(大司憲) 조수익(趙壽益)에게 출가하였다. 진(振)은 3남 3녀를 두었는데, 대성(大成), 대헌(大獻), 대지(大智)이고, 사위는 유명천(柳命千), 김수번(金壽蕃), 채시귀(蔡時龜)이다. 식(拭)은 1남을 두었는데 대경(大敬)이다. 위(撝)는 2남 3녀를 두었는데, 대뢰(大賚), 대석(大錫)이고, 사위는 홍경하(洪景河), 박현규(朴玄圭), 정태악(鄭泰岳)이다.

공의 휘(諱)는 첨(瞻)이요, 자(字)는 자첨(自瞻)이며, 하당(荷塘)은 바로 그의 자호(自號)이다. 광주(廣州) 초월(草月) 경수(鏡水)의 신좌(申坐) 언덕이 실로 의관(衣冠)이 묻힌 곳이다. 부인을 부장(附葬)하였다. 손자 때문에 추은(推恩)되어 승정원도승지(承政院都承旨)에 추증(追贈)되었다. 명(銘)은 다음과 같다.

밝게 드러난 안동김씨(安東金氏)여, 신라(新羅)에서 시작되고,

영가(永嘉 : 안동의 옛 이름)에서 번창하여 문인(聞人) 석사(碩士) 연속되어, 청사(靑史 : 歷史)에 빛나니 진실로 대가(大家)로다. 유연재(悠然齋)께서 중간에 분발하고, 동고공(東皐公)께서 가르침을 남기시어 선공(先公)들의 아름다움을 대대로 이어옴에 공께서 그 실마리를 펼치셨다네. 바른 말과 훌륭한 문장(文章)으로 도(道)를 온축(蘊蓄)하고 재기(才氣)를 지니셨으나 크게 베풀지 못하셨으니, 천운(天運)인가, 아니면 사람들 때문이었는가? 장수(長壽)를 누리지 못하고 돌아가셨으나 남은 경사(慶事) 후손에게 돌아가 선세(先世)의 공덕(功德) 더욱더 원대(遠大)하리로다.

금상(今上) 3년(1677) 9월 일에 가선대부예조참판 광릉(廣陵) 이원정(李元禎)은 글을 짓다.

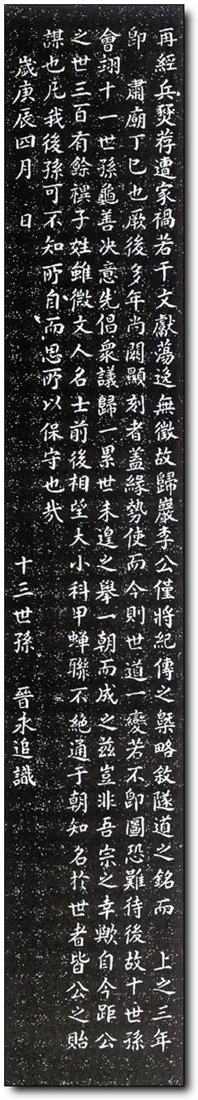

오호라, 공은 위대한 도량과 큰 학문(學文)으로 어린 나이에 과거(科擧)에 급제(及第)하여 청환(淸宦)과 현직(顯職)을 역임하였다. 그가 정사(政事)하면서 남긴 훌륭한 공적(功績)과 집안에 전해오는 아름다운 모범은 마땅히 전술(前述)해야 할 것이 있었으나, 아들 손자 증손자등 3세가 두 번 병화(兵禍)를 거치고, 거듭 집안의 화를 당하여 약간의 문헌(文獻)이 탕일(蕩逸)되어 증거할 수가 없었기 때문에 귀암(歸巖) 이공(李公)이 겨우 기전(紀傳)의 개략(槪略)을 가지고 묘도(墓道)의 명(銘)을 서술(敍述)하였으니, 바로 금상[숙종] 3년인 전사년(1677)이다. 그 뒤에 햇수가 오래되었어도 아직까지 현각(顯刻)이 없는 것은 형편 때문이었으나, 지금은 세도(世道)가 한번 변하였으므로 만약에 곧바로 도모하지 않으면 훗날을 기다리기 어려울까 두려웠기 때문에 10세손 회익(會翊)과 11세손 귀선(龜善)이 결의하고 선창(先倡)하자, 중의(衆議)가 귀일되어 여러 대 동안 이로지 못했던 거사(擧事)를 하루아침에 이루었으니, 이 어찌 우리 종중(宗中)의 다행이 아니겠는가. 지금으로부터 공의 세대(世代)와의 거리가 300여 년인데, 자손이 비록 미약하나 문인(文人)과 명사(名士)들이 앞뒤로 서로 바라보고 있으며, 대소(大小) 과거(科擧)에 장원(壯元)하여 높은 벼슬이 끊이지를 않고 조정(朝廷)에 통하여 세상에 이름이 알려지게 된 것은 공이 남겨주신 가르침 때문일 것이다. 그러니 무릇 우리 후손들이 유래한 것을 알아서 보호하고 지킬 석을 생각하지 않을 수 있겠는가.

경진(1916) 4월 일에 13세손 진영(晋永)은 추가하여 기록하다.

▲ 묘소 전경

▲ 묘갈

▲ 문인석

<출전 : 광주금석문대관>

4. <광주군 초월면 지월리 경수산 묘역 이장시 유물 출토 관련 자료 소개> (2004. 4. 9. 항용(제) 제공) 1. 유물 출토 일시 : 1985년 2. 장소 : 경기도 광주군 초월면 지월리 경수산 3. 이장 묘소 : 하당공 김첨, 김첨의 딸, 김성립, 원주원씨 4. 내용 : 1985년 중부고속도로 공사로 인해 원래의 묘역을 동남쪽으로 약 300m가량 이장하는 과정에서 하당공(김첨)과 그의 따님이 미이라로 발견되었고 많은 유물이 출토되었다. 이 유물들은 문화재청에 신고되고 수습되어 <중요 민속자료 217호>로 지정되었고 현재 충북대학교 박물관에 보관되고 있다. 5. 출토 유물 : 많은 양이 나왔으나 상당량은 심한 부식으로 소각하였고 일부 수습된 것 19점은 아래와 같다.

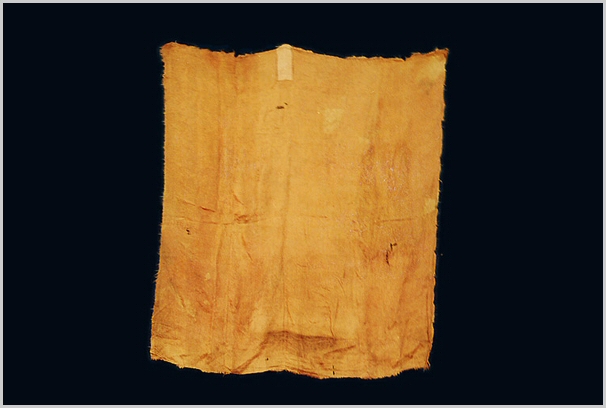

1) 김첨 묘소(5) : 장의(2), 바지(1), 이불(2) 2) 김첨 따님 묘소(9) : 저고리(3), 장의(2), 치마(3), 명정(1) 3) 원주원씨 묘소(5) : 치마(2), 단속곳(3)

6. 관련 문헌 및 자료

1)<우리나라 16,17세기 출토복식> (1995. 충북대학 박물관 간) 2)<壬亂前後 出土服飾 및 喪禮> (조사보고 제8책. 1983. 충북대학교 박물관 간) 3)<出土遺衣 및 近代服飾論攷>(조사보고 제20책) 4)<문화재청 홈페이지> (사진 자료 소개)

7. <문화재청 홈페이지 내의 사진자료 소개>

1) 명주겹누비직령포 (명주겹누비직령포)--- 중요민속자료 217-1호

2)명주겹솜누비직령포(명주겹솜누비직령포)---중요민속자료 217-2호

3) 명주솜이불(명주솜이불)--- 중요민속자료 217-3호

4) 명주겹삼수저고리(명주겹삼수저고리)---중요민속자료 217-4호

5) 명주겹삼수회장저고리(명주겹삼수회장저고리)---중요민속자료 217-5호

6) 소색명주명정(소색명주명정)---중요민속자료 217-6호

7) 무명유삼수삼회장저고리 (무명유삼수삼회장저고리)---중요민속자료 217-7호

8) 소색명주겹치마(소색명주겹치마)---중요민속자료 217-8호

9) 소색무명겹치마 (소색무명겹치마)--- 중요민속자료 217-9호

10) 소색명주솜치마(소색명주솜치마)--- 중요민속자료 217-10호

11) 무명단속곳(무명단속곳)-- 중요민속자료 217-11호

12)소색명주목도리(소색명주목도리)---중요민속자료 217-12호

13) 명주홑보자기 (명주홑보자기)--- 중요민속자료 217-13호

<의복 출토관련 자료>

1. 답사자료 (2004. 1. 30. 주회(안) 제공) ▣ 대종회보 제73호 (2001년 7월)

선세유적 탐방 지난 4월 29일 서운관정공파에서는 종친의 화목을 다지기 위하여 충청남도 지역에 산재해 있는 선세유적 탐방을 떠났다. 서울에서 8시에 출발하여 첫 번 도착지가 중부고속도로 중부휴게소에 머물렀다. 이곳 휴게소에는 충북지역 문화유물전시관이 있는데 여기에 서운관정공 휘綏(수)의 6대손 휘弘度의 장남 瞻(첨) 호荷堂(하당)의 묘에서 출토된 壽衣(유의)가 전시된 것인데 1985년 중부고속도로가 건설됨에 따라 묘를 이전케 되어 이장할 때 발굴된 것으로 출토된 유물은 직령포 저고리, 치마, 속옷, 명주 목도리 銘旌(명정) 이불 보자기 등 총 15점이라 한다. 이 유물들은 김첨의 유의와 김첨의 딸 것으로 추정되는 유의 또 金大敬의 처 원주원씨의 유의로 구분된다고 한다.

이 유물의 원형은 중요민속자료 제217호로 충북대학교 박물관에 소장되어 있으며 이곳에는 원형을 복원하여 명주 겸누비 직령포(納衣直領袍)가 전시되어 있다.

작성자 :태영/문 작성일 : 2002/09/03 03:52 (from:211.106.112.200) 조회 : 138 Re:<경기 광주지역 선조 묘소 참배 보고> <경수마을 선조 묘역 참배>

◆ 11:30∼13:20 경수마을 서운관정공파 경수마을 선조 묘역 참배 이곳은 경수산(鏡水山) 기슭으로 휘 홍도 할아버지를 비롯해 경수마을 선조님들이 모셔져 있습니다. 묘역은 3단으로 이루어져 있는데, 묘역 전체를 정갈한 담장으로 둘렀습니다. 중부고속도로를 달리다 하행선일 경우 오른쪽 산 중턱에 웅장하면서도 위엄 있는 묘역이 바로 이곳입니다. 인근에서 눈에 잘 띄는 곳이라 아마 보신 분들이 많으실 겁니다.

본래 묘역은 현재 위치에서 200m 아래 산모롱이 부근인데, 중부고속도로를 건설하느라 1985년에 6개월간 공사를 한 다음 이장하였답니다.

이곳은 <계족정형(鷄足鼎形)>으로서 닭의 세 발가락 형태라는 명당이랍니다. 앞에 시루봉이 중부고속도로를 건너편에 자리잡고 있습니다. 산 아래 마을이 경수마을로 서운관정공파 집성촌 중 한 곳입니다. ◇ 상단 왼쪽 휘 홍도 할아버지, 오른쪽 휘 첨 할아버지 ◇ 중단 왼쪽 휘 성립 할아버지, 오른쪽 휘 정립 할아버지 ◇ 하단 왼쪽 난설헌 할머니의 어린 자녀, 가운데 난설헌 할머니, 오른쪽 난설헌 시비 ◇ 입구 안동김씨 송덕비

중부고속도로 건설 당시 경수마을 문중이 소유하고 있던 땅이 2만여 평 포함되었는데, 국가발전을 위해 기꺼이 유서 깊은 묘역을 옮겼습니다. 이에 보답하는 뜻으로 도로공사와 건설공사들 맡았던 건설회사에서 자발적으로 송덕비를 세웠습니다.

이곳은 1·4 후퇴 당시 중공군이 산 전체를 뒤덮다시피 할 정도로 대거 주둔해 있었답니다. 그래서 아군의 폭격이 심했고, 그 과정에서 집성촌인 경수마을의 집들이 대부분 불에 타고 말았답니다. 애석하게도 그래서 할아버지 유작이 전하지 않는답니다. 땅을 칠 일입니다.

◆ 휘 첨(瞻) 할아버지

퇴계 문인으로 <퇴계선생 제자록>에 수록돼 있습니다. 휘 첨 할아버지는 이장 당시 돌아가실 때와 거의 변함이 없는 상태이셨다고 합니다. 복부에 탄력이 남아 있었고, 눈 부분도 함몰되지 않은 상태였답니다. 말 그대로 눈을 감고 편히 주무시는 모습 같았답니다.

이때 부장품으로 의복과 관복, 만장(만사) 등이 대거 출토되었답니다. 출토품 가운데 의복은 중부고속도로에 있는 중부휴게소의 출토유물 전시관에 소중히 보관돼 있습니다. 당시 관복이 나왔으나, 수습 과정에서 훼손되었답니다. 안타까운 일입니다. 하지만, 남아 있는 출토품만으로도 염하는 방법에서부터 하관에 이르기까지 조선조의 장례 습속을 정확히 고증하는 귀중한 자료라고 평가받고 있답니다.

당시 관중에는 만장이 겹겹이 쌓여 있었고, 그 맨 위에 명정이 놓여 있는 완벽한 상태였답니다. 재준 종친께서 그 내용을 보려고 명정을 건드리니까 부서질 정도로 풍화돼 있었답니다. 그래서 그 아래의 만장을 손댈 수 없었답니다.

2. 안동김씨묘 출토의복 03--- 광주 김첨묘1 (충북대 박물관 소장) (2004. 1. 20 주회(안) 제공)

종 목 중요민속자료 217호 명 칭 안동김씨묘출토의복 (安東金氏墓出土衣服) 분 류 복식 수 량 일괄 지정일 1987.11.23 소재지 충북 청주시 흥덕구 개신동 산48 소유자 충북대학교 관리자 충북대학교박물관

부속문화재 명주겹누비직령포 (중요민속자료 217-1) 명주겹솜누비직령포 (중요민속자료 217-2) 명주솜이불 (중요민속자료 217-3) 명주겹삼수저고리 (중요민속자료 217-4) 명주겹삼수회장저고리 (중요민속자료 217-5) 소색명주명정 (중요민속자료 217-6) 무명유삼수삼회장저고리 (중요민속자료 217-7) 소색명주겹치마 (중요민속자료 217-8) 소색무명겹치마 (중요민속자료 217-9) 소색명주솜치마 (중요민속자료 217-10) 무명단속곳 (중요민속자료 217-11) 소색명주목도리 (중요민속자료 217-12) 명주홑보자기 (중요민속자료 217-13)

1985년 중부고속도로 건설로 경기도 광주군에 있던 안동 김씨 묘역을 옮길 때 출토된 의복들이다.

조선의 여류작가 ☆허난설헌의 시아버지인 ★김첨과 15∼16세로 보이는 그의 ★딸, ☆김대경의 처인 ★원주 원씨(元氏)의 유품으로 16세기말에서 17세기의 것으로 보인다.

출토된 유물은 지금의 두루마기와 비슷한 모습이지만 깃이 사각형모양으로 각이져 있어 직령포라고 부르는 옷을 비롯하여 저고리, 치마, 속옷, 목도리, 보자기, 솜이불 등으로 관의 빈 공간을 채우기 위해 넣은 것으로 보인다.

그 중 흰색 명주에 솜을 넣어 4㎝ 간격으로 누벼 만든 솜바지와 전형적인 직령포 모습을 하고 있는 명주 겹누비와 명주 솜누비의 직령포 2점은 김첨의 것으로 보인다.

그의 ★딸로 보이는 15∼16세 정도의 여자 미이라와 함께 ‘안동김씨지구 ’라고 쓰여진 명정이 나왔는데 몸판과 소매가 연두색이고 동정은 흰색인 명주저고리와 앞판에 연두색 비단을 조각조각 이어 붙힌 저고리 2점이 그녀의 것으로 보인다.

★원주 원씨(元氏)의 것으로는 앞판과 소매가 연두색이고 소매 끝은 진한 갈색인 안고름과 겉고름이 달려 있는 무명저고리와 안에 솜을 넣고 15㎝ 간격으로 누빈 솜저고리 2점과 치마 3점이 있다.

그 밖에 삼베와 무명으로 만든 속옷, 흰색의 명주 목도리, 갈색의 꽃무늬 보자기가 있고 옷의 형태로 보아 18세기의 것으로 추정되는 주인을 알 수 없는 명주 솜저고리가 함께 출토되었다.

시대에 따라 양식이 달라지는 복식사에서 주인과 시기를 알 수 있는 것으로 귀중한 자료로 평가된다.

문화재명 안동김씨묘출토의복(安東金氏墓出土衣服) 이 유물은 1985년 중부고속도로 건설로 인하여 경기도 광주군 초월면 지월리 경수부락에 있는 안동김씨묘역을 이장하던중 3개의 묘에서 출토된 의복이다. 안동김씨 족보에 이 묘가 ☆허난설헌의 시아버지인 ★김첨(金瞻), 김첨의 ★딸, ☆김대경(金大敬)의 처 ★원주 원씨(元氏)라고 되어있어 이 유물들이 임진왜란전에서 병자호란 직후의 의복임을 알 수 있다. 출토된 유물로는 명주겹누비 직령포, 명주겹솜누비 직령포 등 모두 15점의 의복이 있다.

▣ 충청북도지 下권 (1992) p2355

마. 安東金氏墓 出土遺衣 11) *11) 김동욱 "임란,병란 전후 안동김씨 일괄 유의" [출토유의 및 근대복식논고] (충북대학교 박물관 조사보고 제20책, 1987, p9-39 - 지정번호 : 중요민속자료 제217호 - 지정일자 : 1987. 11. 23 - 출토지 : 경기도 광주군 초월면 지경리 - 소유자 : 충북대학교 박물관 - 수량 : 일괄 (15점)

(1) 由 來 경기도 광주 경안천이 흘러 들어가는 광주군 초월면 지경리 경수부락에 자리하고 있는 안동김씨 묘역이 중부고속도로가 통과하게 되자 이 묘역을 옮기던 중 3개 묘에서 의복이 출토되었다.

당시 미이라화된 屍身과 함께 나온 의복들은 묘 이장후 주변에 그대로 방치되어 있던 것을 뒤늦게 이 사실을 알고 충북대학교 박물관에서 일부 수습하였다. 그리고 일부는 도로공사로 밀어 제친 흙더미 속에 묻혀있던 것을 다시 찾아낸 것이어서 의복 가운데 일부 원형이 손상된 것도 있다. 이 안동김씨 묘역의 묘주가 되는 荷堂公 金瞻(하당공 김첨, 1541-1584년)은 문과 출신으로 현감을 지낸 인물이고, 그의 曾祖가 되는 希壽, 祖 魯와 부친인 弘度도 모두 문과 출신으로 명문집안이다. 그리고 김첨의 아들이 허난설헌의 남편인 金誠立(1562-1592년)이며, 김성립의 아들이 아우 正立의 아들로 出系한 振, 손자가 金大敬(1632-1695년)이다.

출토된 의복들은 金瞻 묘에서 3점, 김첨의 딸이며 誠立,正立의 누이동생인 묘에서 3점, 金大敬의 배위인 원주원씨 묘에서 9점 등 모두 15점이다. 그런데 이들의 졸년이 1584-1695년 사이에 이르고 있어서 임진왜란(1592년)을 전후하여 병자호란(1636년) 후의 시기까지, 즉 16세기 후반에서 17세기 후반에 이르는 시기의 의복들임을 알 수 있다. 이처럼 미이라화된 屍身과 함께 나온 의복은 그 시대를 확실하게 알 수 있어, 의복사 적으로 매우 중요한 자료가 되며, 이러한 사실을 뒤늦게 나마 인식한 안동김씨 서운관정공파 총회장 金學永씨가 木棺과 함께 衣服 일괄을 충북대학교 박물관에 기증하였다.

(2) 內 容 안동김씨 묘역의 3개 묘에서 출토된 의복들의 내용은 <표7>과 같다.

<표7> 안동김씨묘 출토유물 12)

*12) 문화재관리국, [지정문화재목록] (1991) p271-272

0 김첨 의복 3점 - 명주 겹누비 직령포 1 - 명주 겹솜누비 직령포 1 - 명주 솜이불 1

0 김첨의 딸 의복 3점 - 명주 겹삼수 저고리 1 - 명주 겹삼수 회장 저고리 1 - 소색 명주 명정 1

0 원주원씨 의복 9점 - 무명 유삼수 삼회장 저고리 1 - 소색 명주 겹치마 1 - 소색 무명 겹치마 1 - 소색 명주 솜치마 1 - 무명 단속곳 2 - 소색 명주 목도리 2 - 명주 홑 보자기 1

이들 의복들은 평상시에 입었던 평상복, 즉 便服을 그대로 壽衣로 쓴 것들이며, 각각의 묘에서 출토된 의복의 특징을 보면 다음과 같다.

가) 金瞻의 의복 김첨은 임란 8년전인 1584년에 졸하였으므로, 그의 의복들은 임진왜란 이전의 것임을 알 수 있다. 이는 중요민속자료 제117호 (전박 장군묘 출토의복), 제118호 (김위묘 출토의복) 들과 거의 같은 시기의 의복으로 비교된다.

이 당시에는 천릭, 도포, 직령포, 창의가 같이 존재하는 시기로서 그 형태와 크기가 거의 같이 나타나고 있다. 특히 명주 겹 솜누비 직령포는 깃과 삼각부에 花紋緞을 사용하고, 소색 명주에 갈색 끝동을 달고 삼수를 배합하여 1.2cm의 잔누비로 처리한 누비 창의로서, 깃은 목판 깃이고 동정은 소색을 달았다. 삼수에 끝동과 안동이 있다는 것이 특이한 것이다.

나) 金瞻의 딸 의복 당초에 미이라화된 시신과 함께 출토되었다. 나이는 15-16세 정도로 추정되는데, 머리를 땋고 있었고 명정에 安東金氏之柩로 쓰여 있었으며, 또 옷이 화려한 것으로 보아 묘년의 여인인 것이 확실하다고 하겠다.

묘에서 나온 의복 가운데 명주겹 삼수저고리는 소매에 넓은 삼수를 달고, 깃도 갈색으로 비슷한 깃을 하였으며, 동정이 있고 옆에 단 무와 앞자락에 갈색의 무가 달려 있다는 것이 매우 특징적이다.

더욱이 이 저고리는 순천김씨의 저고리에서 김덕원 家의 저고리를 이어주는 교량으로서의 중요한 의의를 갖는다. 아울러 소매끝의 삼수가 8.0cm, 12.5cm의 색동으로 되어 있다는 점도 당시의 유행을 반영하고 있는 것으로 보인다.

다) 金大敬 처 원주원씨 의복 이 의복들은 병자호란 뒤의 것으로 추정된다. 저고리의 삼수와 끝동은 진한 갈색 무명이고 소매와 길은 연두 무명이며, 깃은 갈색 무명의 당코깃으이 형태를 지니고 있다. 치마는 布幅이 39cm의 명주로 9폭으로 되어 있는데, 잔주름이 2cm 간격으로 잡혀있는 것이 2점, 8폭치마가 1점 있다.

대체적으로 안동김씨의 저고리나 원주원씨의 저고리의 아래 단에 회장이 달려 있다는 것은 저고리의 변화를 주기 위한 한복 고유의 미적 슬기의 표현이며, 이와 같은 액센트를 넣음으로써 평판적인 저고리가 돋보인다는 역사적 원류를 알 수 있겠다.

아울러 의복 가운데 오늘날과 크게 변하지 않는 것은 치마의 제도이며, 단속곳 등 기타의 제도에 있어서도 오늘날과 커다란 차이가 없다는 것이 확인된다.

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||