본문

|

|

|

자는 善餘(선여)이고 호는 晩隱(만은). 문온공(휘 九容) 후손으로 斗瑞(두서)의 아들. 음성군 감곡면 상평리에 살았다. 1682년(숙종 8)에 초시에 합격하여 진사가 되고 이 해 식년 문과 을과로 급제하고 8곳 군현의 원을 지냈다. 그 후 내직으로 옮겨 우승지 겸 춘추관 편수관 지제교에 이르렀다. 壽 76세. 저서로는 《晩隱集(만은집)》이 있다. 묘는 음성군 감곡면 상평리 송정동에 있다.

<만은집 소개> (2006. 3. 24. 윤만(문) 제공) 1. 조사자 : 김윤만(문) 2. 소장처 : 경기도 남양주시 만은공 종손가 3. 현상태 : 총 8책(현재 1책은 종인이 빌려감). 원본 1질만이 필본으로 전하고 있음. 각 책은 약 90-100P임. 표지는 너무 낡아 40여년 전에 새로 제작한 듯함. 4. 특이점 : <여호록>에는 육우당에 관한 기록이 있음(만은공께서는 생전에 한동안 여주에 사셨는데 육우당 구기를 방문하였음)

<표지 및 전질>

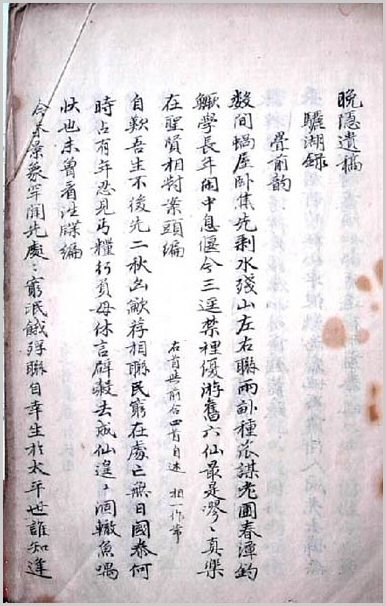

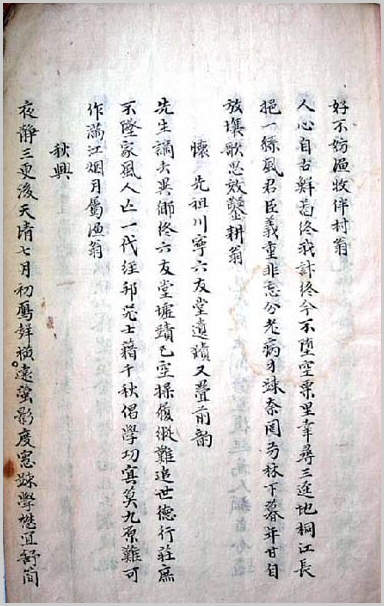

<육우당 기록이 있는 부분>

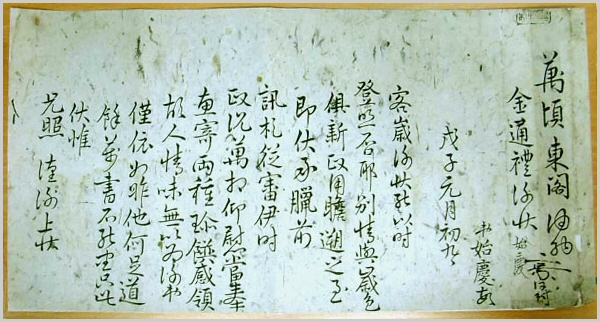

<각종 자료 소개> 1. 친필소개 가. <서찰1 소개> (2002. 12. 21. 윤만(문) 제공)

1) 아트서울 경매 정보 내용--성 명:김시경(金始慶 1659- ?). 품 명:간찰(簡札). 년도:1697 (丁丑) 四月十八日. 크 기:42.8x30.5cm. 가 격:450,000원 2) 매입일 및 매입자 : 2002. 12. 21. 윤만(문) 매입 3) 원문 해독문 및 번역문 : 2002. 12. 25. 익수(제) 제공 본 간찰(簡札)은 1697년(丁丑) 4월18일에 쓴 김시경(金始慶)의 편지로 2002년12월20일 발용(勃鏞-군사공파)님이 인터넷 경매싸이트인 아트서울에 올라온 것을 소개하여 방손(傍孫)인 윤만(潤萬)이 450,000원에 구입하였다. 크기는 : 42.8cm×30.5cm이다. 역문(譯文)과 번역(飜譯)은 항용(恒鏞-제학공파)님에게 부탁하여 제주에 거주하고 계시는 익수(益洙-제학공파)님께서 맡아주셨다.

頃於水閣便中伏承 (경어수각편중복승) 下門書謹審伊時 (하문서근심이시) 萊侍政體神相萬福仰慰不 (래시정체신상만복앙위불) 任區區姪供劇依遣他無足 (임구구질공극의견타무족) 仰喩者凶歲 (앙유자흉세) 撫摩之政非比常年 (무마지정비비상년) 何以敢其苦耶殊用伏慮慮是 (하이감기고야수용복려려시) ?此酷兩麥盡萎公私之憂尤 (재차혹양맥진위공사지우우) 如何也 (여하야) 下勳魚藿等物來人深以見質不 (하훈어곽등물래인심이견질부) 爲傳約此時人心極巧結未信 (위전약차시인심극교결미신) 其必然而然亦可欺以方奈何奈何京? (기필연이연역가기이방내하내하경추) 別無大段可仰者而蒙放諸人還收 (별무대단가앙자이몽방제인환수) 之啓尙未收敎姜尹蔡三人皆死於 (지계상미수교강윤채삼인개사어) 杖下更無濟人 (장하경무제인) 問之端故獄 (문지단고옥) 事等已了尙 (사등이료상) 矣李令?崗 (의이령린강) 有安東府伯鼎 (유안동부백정) 曉旣已辭那李 (효기이사나이) 泊相令亦有呂 (박상령역유여) 牧已赴任了奴 (목이부임료노) 子意以事下去 (자의이사하거) 于平海也故前 (우평해야고전) 修一相使之傳約而未知然旣?習 (수일상사지전약이미지연기혼습) 之弊耶餘萬謹不備伏惟 (지폐야여만근불비복유) 下察謹拜上兼帖 (하찰근배상겸첩) 丁丑四月十八日 從姪金始慶 頓 (정축 4월 18일 종질김시경 돈)

[번역문] 지난번 수각(水閣)편 가운데 삼가 내려주신 글을 받고 삼가 살펴보았습니다. 이런 때 동래부사를 모시고 다스리시느라고 몸과 마음이 만복하시다니 삼가 위로가 됩니다. 소임을 못한 못난 조카는 받들기가 어려워져 다른 데로 파견됨에 따라 타일러 주실 사람도 없습니다. 흉년에 (백성을) 무마하는 정치는 평년과는 견줄 수가 없으니, 어떻게 그 괴로움을 감당해야 할는지요. 남다른 방법을 써보아도 이번의 재해가 이처럼 혹독하여 보리가 죄다 시들어 버렸으니 공사 간에 너무 걱정이 되어 어찌해야 될는지 삼가 너무 염려됩니다.

물고기와 미역을 은혜로이 내려주셨는데 보내온 사람, 원(源)이 잃어버렸으니 전달할 약속을 지키지 못했습니다. 요즈음 인심이 아주 묘해서 결국 믿지 못하여 그리 된 것은 필연이었습니다. 그렇게 또한 방금 속이려드는 데야 어찌하겠습니까. 어찌하겠습니까. 경추(京? : 중앙에서의 추궁)는 아뢸 것이 별로 대단한 것이 없습니다. 여러 사람들이 방면(放免)을 입었으나, 환수(還收)하라는 계(啓)는 아직 교지(敎旨)를 걷지를 않아 강(姜)·윤(尹)·채(蔡) 세 사람은 모두 매를 맞아 죽었는데, 더 믿어 문초할만한 단서가 없기 때문에 옥사(獄事)등은 이미 끝났다고 해야 옳습니다.

이인음(李??) 영감은 안동부백(安東府伯)으로 있다가 바야흐로 깨달아 이미 사직을 했습니다. 저 이박상(李泊相) 영감은 역시 여(呂)목사가 있음에도 부임을 했습니다. 종놈<奴子>이 마침 일 때문에 평해(平海)에 내려가기 때문에 앞에 글 한줄 썼는데 서로 시키는 약속이 전달될는지 아직 모르겠습니다. 그러나 이미 문지기의 폐단에 익숙었을런지요. 나머지 여러 가지 삼가 갖추지 못합니다. 생각건대, 내려 살펴주시기 바라며 삼가 절을 올리는 겸 메모를 하나이다.

정축(丁丑. 1697) 4월 18일 종질(從姪) 김시경(金時慶) 돈수(頓首)

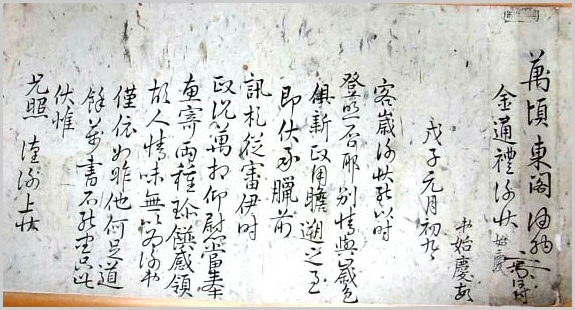

나. 서찰2 소개 1) 서찰 경매일 : 2008. 5. 7. 2) 서찰 경매처 : 금요고서방 (20만원) 3) 서찰 발견자 : 김항용 4) 서찰 경매 매입자 : 김윤만 5) 서찰 사진

2. <음성군지> 내 기록내용 (2002. 5. 25. 윤만(문) 제공) 출전 : <음성군지> (음성군지편찬위원회, 1996) pp 1594. 金始慶(김시경 1659(효종 )∼ ? ) (2002. 5. 25. 윤만(문) 제공) 조선 중기의 문신으로, 斗瑞자(두서)의 아들이다. 자는 善餘(선여)이고, 호는 晩隱(만은)이라 했으며, 본관은 안동이다. 음성군 감곡면 상평리에 살았다. 1682년(숙종 8)에 초시에 합격하여 진사가 되고 이해 식년 문과 을과로 급제하고 8곳의 군현의 원을 지냈다. 그 후 내직으로 옮겨 우승지 겸 춘추관편수관 지제교에 이르렀다. 저서로는 《晩隱集(만은집)》이 있다. 묘는 음성군 감곡면 상평리 송정동에 있다. (문헌 : 국조방목, 음성군지)

3. <연보> (2002. 12. 21. 영환(문) 제공) 김시경-字 善餘 호 晩隱 . 1659년 효종11년 기해 11월 27일생. 숙종 8년 임술 24세 진사. 같은해 문과 급제 1693년숙종16년 32세 보령현감, 평안도 도사, 황해도 도사 1712년 숙종38년 54세 통정대부 종성도호부사 1716년 숙종 12년 58세 밀양도호부사 1722년 경종2년 64세 좌승지, 지제교겸경연참찬관, 춘추관 수찬관 1724년 경종4년 66세 형조참의, 지제교 1727년 영조3년 69세 영변도호부사 1834년 영조10년 76세 우승지 1735년 영조11년 76세 11월 7일 졸

4. <조선왕조실록>내의 기록 (2003. 12. 8. 윤만(문) 제공) (1) 숙종 046 34/07/15(기축) 김시경(金始慶)을 필선(弼善)으로, 조석명(趙錫命)을 지평(持平)으로 삼았다.

(2)숙종 046 34/12/17(기미) 남치훈(南致熏)을 도승지(都承旨)로, 조태채(趙泰采)를 판윤(判尹)으로, 이명준(李明浚)을 헌납(獻納)으로, 김동필(金東弼)을 지평(持平)으로, 김시경(金始慶)을 필선(弼善)으로, 이세최(李世最)를 겸사서(兼司書)로, 오명항(吳命恒)을 교리(校理)로, 이관명(李觀命)을 겸보덕(兼輔德)으로 삼았다.

(3)숙종 047 35/11/28(을미) 김시경(金始慶)을 장령(掌令), 김석연(金錫衍)을 형조 판서(刑曹判書)로 삼았다.

(4)숙종 048 36/01/11(정축) 사헌부(司憲府)에서 약방(藥房)의 세 전(前) 제조(提調)를 삭출(削黜)하게 한 명을 도로 거둘 것을 계청(啓請)하고, 또 여러 승지(承旨)를 모두 파직(罷職)하도록 한 명을 도로 거둘 것을 청하니,【여러 승지들은 이미 파직하도록 감죄(勘罪)하였기 때문에, 도로 거둘 것을 청한 것이다.】 임금이 답하기를, “말단(末段)의 일은 도로 거두라는 청을 양사(兩司)에서모두 내었으니, 지극히 해괴하다. 엄지(嚴旨)를 겨우 내렸는데 거짓으로 알지 못하는 체하며 오직 두둔하기에만 급급하니, 거리낌이 없다고 이를 만하다.” 하였다. 이에 양사의 여러 신하들이 모두 엄비(嚴批)를 거듭 받았다 하여 인피(引避)하고 물러가 기다렸다. 후일에 부수찬(副修撰) 홍우서(洪禹瑞)가 차자(箚子)를 올려 처치(處置)하기를, “명을 도로 거둘 것을 청한 일은 대간(臺諫)의 체모를 보존하려는 것으로 계초(啓草)를 가까스로 전하고 비망기(備忘記)를 비로소 내렸을 때에 미처 인피(引避)하지 못하였으니, 형세가 혹 그럴 수도 있습니다. 이미 엄교(嚴敎)를 받았으니 스스로 반열에 나아가 <사죄하여야> 할 터인데, 안연(晏然)하게 논계(論啓)하였으니, 대간의 체모를 크게 잃었습니다. 청컨대 사간(司諫) 한배주(韓配周), 헌납(獻納) 심수현(沈壽賢), 정언(正言) 김시환(金始煥)·이단장(李端章)은 모두 출사(出仕)하도록 하고, 집의(執義) 송유룡(宋儒龍), 장령(掌令) 김두남(金斗南)·김시경(金始慶), 지평(持平) 윤장(尹樟)·최종주(崔宗周)는 모두 체차(遞差)하소서.” 하니, 임금이 그대로 따랐다. 대개 임금이 처음에 엄지(嚴旨)를 내렸는데, 사간원(司諫院)에서는 이미 전계(傳啓)하였으나, 사헌부에서 미처 전계하지 못하였기 때문에 이로써 입락(立落)을 구분하였다.

(5)숙종 049 36/10/22(계미) 김시경(金始慶)을 장령(掌令)으로, 이조(李肇)를 강원도 관찰사(江原道觀察使)로 삼았다.

(6)숙종 050 37/04/23(신사) 참핵사(參○使) 송정명(宋正明)이 장계(狀啓)하기를, “사관(査官)이 기필코 범월(犯越)한 지방에 가서 조사하고자 하며, 그리고 이르기를, ‘그간 우리 경내(境內)를 따라 작행(作行)하겠다는 뜻을 이미 전번 동지 사신(冬至使臣)에게 효유하였다.’고 하기에, 누누(縷縷)이 힘껏 다투었습니다마는, 끝내 마음을 돌려 따르지 않았습니다. 비록 역관(譯官)들이 통관(通官)을개 (開諭)해서 우선 10일 간을 중강(中江)에서 천천히 기다리겠다는 허락을 얻긴 했으나, 회답을 내리는 명령이 만약 10일에 미치지 못하면 곧장 압록강(鴨綠江)을 건너 오겠다고 합니다.” 하였다. 임금이 명하여 대신(大臣)과 비국(備局)의 제신(諸臣)을 인견(引見)하였다. 좌의정(左議政) 김창집(金昌集)이 말하기를, “백두산(白頭山)까지 옮겨 간다는 것은 오히려 이전부터 말해 온 것이나, 피해 지방(被害地方)에 가서 자세히 조사한다고 한 것은 진실로 이것이 뜻밖입니다. 제의(諸議)가 ‘급속히 저들 나라에 이자(移咨)하면 혹 이로 인하여 중지하는 도리가 없지도 않다.’고 말하며, 여러 신하들이 혹은 말하기를, ‘급속히 이자(移咨)함이 옳다.’ 하고, 혹은 말하기를, ‘자문(咨文)이 갔다 돌아오자면 그 형세가 반드시 늦어진다.’고 하니, 참핵사(參○使)로 하여금 다시 방알(防○)하게 하는 것만 같지 못합니다.” 하고, 병조 판서(兵曹判書) 최석항(崔錫恒)은 말하기를, “마이산(馬耳山)을 경유하여 작행(作行)한다는 말도 또한 광유(○誘)하려는 데서 나온 것입니다. 마이산이 중강(中江)과 지극히 가까운 곳에 있는지라, 그 중강을 건너서 산천(山川)을 넌지시 염탐(廉探)하려는 뜻이 환하여 의심할 여지가 없으니, 엄중히 방지하지 않을 수 없습니다.” 하니, 임금이 이르기를, “단지 언어(言語)에만 의거하여 청허(聽許)하면 뒷날의 폐단에 크게 관계되니, 결단코 다투지 않을 수 없다. 그러나 단지 저들과 다툴 뿐이고, 예부(禮部)에 이자(移咨)할 수는 없다.” 하였다. 김창집(金昌集)이 아뢰기를, “설한령(薛罕嶺)으로부터 직접 삼수(三水)까지 가는 데는 비록 지름길이 있더라도 결코 가르쳐 주어서는 안됩니다.” 하니, 임금이 이르기를, “임신년에 저들로 하여금 설한령(薛罕嶺)의 길을 알게 하려 하지 않은 것은 그 뜻한 바가 있으니, 단연코 허락할 수 없다.” 하였다. 예조 판서(禮曹判書) 민진후(閔鎭厚)가 추후(追後)에 입시(入侍)하여 아뢰기를, “임신년에는 황지(皇旨)로 이자(移咨)하였으나 회자(回咨)를 들여 보내어 끝내 능히 저지하였었습니다. 하물며 지금은 자문(咨文)도 없는데 그들이 오는 것을 가볍게 허락하겠습니까?” 하니, 임금이 말하기를, “임신년의 자문과 우리 나라의 회자(回咨)를 베껴 보내어 내보이게 하고, 쟁집(爭執)하는 것이 옳겠다.” 하였다. 임금이 근래에 지제교(知製敎)가 대찬(代撰)한 문자(文字)가 지리하고 만연(蔓衍)하기만 한 것이 많고 짐량(斟量)함이 없어서 사체(事體)가 부당한데, 오로지 지난번에 이웅징(李熊徵)이 찬진(撰進)한 이인엽(李寅燁)·권성(權쉓)의 교서(敎書)가 간결하고도 적중(的中)함을 얻었다 하여 특별히 상현궁(上弦弓)을 내려 주었다. 대개 며칠 전에 지제교 김시경(金始慶)이 이만원(李萬元)의 치제문(致祭文)을 제진(製進)하였는데, 그 글이 60여 구(句)에 이르고, 또 산하(山河)·간기(間氣) 등의 어구가 있어 정원(政院)에서 그 말이 너무 외람되다고 하여 개제(改製)하도록 하니, 임금이 명하여 다른 사람에게 분배(分排)하여 개제하게 하고, 이어서 이 명령이 있었다.

(7)숙종 050 37/05/16(갑진) 수찬(修撰) 홍중휴(洪重休)가 상소(上疏)하여, 제일 먼저 북한 산성(北漢山城)을 쌓는 역사(役事)의 온당치 않음을 진달하고, 다음으로 과장(科場)에서의 떳떳하지 못한 점을 논하기를, “올봄의 강경(講經)하는 과거(科擧)에 한 거자(擧子)가 자호(字號)를 바꾸어 제2자(第二字)에 들어와 강하여 13분 반(十三分半)을 얻었는데, 그 뒤에 계속하여 강한 사람이 우획(優劃)을얻은 자가 아주 적었던 까닭으로 입격(入格)한 일이 있었습니다. 심한 자는 강격(講格)이 너무 가혹하여 실력 있는 재사(才士)가 많이 낙제(落第)하고 있는데, 오로지 한 사람의 연고로 사사로이 바꾼 거자(擧子)에게 제멋대로 허락하였다고 이르기까지 합니다. 해관(該官)에게 죄를 내려 과장(科場)의 엄격한 뜻을 보이지 않을 수 없습니다.” 하고,【대개 정석삼(鄭錫三)을 가리킨 것이다.】 또 논하기를, “이조(李肇)가 관동 백(關東伯)이 되어 그의 병든 어미를 데려다가 감영(監營) 아래에 옮겨 두었는 데도 대각(臺閣)에서 일찍이 한 마디 말도 없었으니, 신은 저으기 개탄(慨歎)하는 바입니다.” 하고, 또 논하기를, “혜랑(惠郞)은 거의 모두 7, 8년, 혹은 5, 6년의 오랜 동안을 웅크리고 있어도 옮기지 못하고 있는가 하면, 이미 체차(遞差)되었다가도 도로 제수(除授)하므로, 물의(物議)가 비웃고 손가락질하는 데도 자기 스스로 처리할 도리(道理)를 생각하지 못하고 있습니다.” 하고, 끝으로 한림(翰林) 김재로(金在魯)가 제문(祭文)을 분배한 일을 가지고 상례를 뛰어넘어 아뢴 일을 말하고, 심지어는 말하기를, ‘김시경(金始慶)을 추고(推考)하는 데 지나지 않으면 뒷날의 폐단이 무궁(無窮)할 것이다.’ 하고 곧바로 죄(罪)를 청하려고 하였으니, 이는 실로 전에 있지 않았던 일이다. 대저 김재로(金在魯)는 직장(職掌)으로서 며칠 전에 김시경(金始慶)의 일을 연석(筵席)에서 아뢴 적이 있었기 때문에 그 상소가 이와 같았다. 이에 임금이 답하기를, “이제 이 성을 쌓는 것은 대계(大計)가 이미 정하여졌으니 별달리 저지하고 방해하는 계략을 내는 것은 지극히 온당치 않으며, 혜랑(惠郞)의 말은 그 논한 바가 적당한 것인지 알지 못하겠고, 사필(史筆)을 잡은 신하가 직장(職掌)을 진달(陳達)함이 어찌 옳지 못하겠으며, 이조(李肇)의 일은 네 말이 옳다. 거자(擧子)와 해관(該官)의 한 조항은 해조(該曹)로 하여금 품처(○處)토록 하겠다.” 하였다.

(8) 숙종 050 37/08/10(정묘) 김시환(金始煥)을 사간(司諫)으로, 홍정필(洪廷弼)을 정언(正言)으로, 이의만(李宜晩)을 부교리(副校理)로, 임상덕(林象德)을 이조 정랑(吏曹正郞)으로, 양성규(梁聖揆)를 헌납(獻納)으로, 권업(權슑)을 집의(執義)로, 김시경(金始慶)을 장령(掌令)으로 삼았다.

(9)숙종 050 37/08/23(경진) 장령(掌令) 김시경(金始慶)이 상소(上疏)하여 괘서(掛書)한 사람을 구포(購捕)하는 일을 논하기를, “수천 금을 쓰는 것도 아까울 것 없고 훈질(勳秩)을 주는 것도 아낄 것 없다.’고 이렇게 고하여 중외(中外)를 용동(聳動)시키는 것이 한 가지 도움이 되지 않겠습니까?” 하고, 또 논하기를, “포청(捕廳)이 줄곧 고요하니, 경책(警責)하소서.” 하고, 또 말하기를,“흉서(凶書)를 본 자들이 흔히 전하기를, ‘그 종이의 질이 매우 좋아서 저들이 보통 쓰는 물건과 다르다.’ 하는데, 어찌하여 전후에 연경(燕京)에 갔던 상인(商人)·역관(譯官)들에게 내어 보이면서 중률(重律)로 위협하고 후상(厚賞)으로 요구하여 옮겨간 길을 찾지 않습니까?” 하고, 또 논하기를, “지난번 연신(筵臣)이 각박한 것을 끌어다 빛을 낸다고 한 말은 비유한 것이 적당하지 않은데 책벌(責罰)하지 않으니, 뭇 신하를 책려(責勵)하는 도리가 아닙니다.” 하고, 끝에 또 말하기를, “이진해(李振海)를 형신(刑訊)하기를 청한 것이 옥체(獄體)로서는 당연하긴 해도 한번 평문(平問)하여 찬배(竄配)로 결단하였고, 권설(權卨)은 적도(賊徒)가 모이기로 기약하였다는 말을 방자하게 퍼뜨렸는 데도 지금 신문하는 것은 김부차(金夫差)가 간 곳일 뿐이니, 경중(輕重)이 거꾸로 놓인 것에 가깝습니다. 김부차를 그 집 사람을 시켜 사사로이 찾아 잡게 한다는 것은 전에 없던 일인 데다가, 더구나 정한 기한이 이미 지났어도 잡아 고하지 않으니, 다시 엄히 국문(鞫問)하는 것을 결코 그만둘 수 없습니다.” 하였는데, 답하기를, “괘서(掛書)한 적을 각별히 구포하는 것은 결코 그만둘 수 없으니, 묘당(廟堂)을 시켜 품처(?處)하게 하라. 이진해의 찬배는 이미 참작하여 처치한 데에서 나왔으니, 다시 의논할 것 없다. 권설의 일은 논한 것이 마땅하니, 해부(該府)로 하여금 이대로 시행하게 하라.” 하였다.

(10)숙종 050 37/09/05(신묘) 대신(大臣)과 비국(備局)의 여러 신하들을 인견하였다. 영의정 서종태(徐宗泰)가 말하기를, “조금 전 포도 대장(捕盜大將) 이기하(李基夏)가 빈청(賓廳)으로 봉서(封書) 하나를 보내왔는데, 바로 전옥(典獄)에 갇혀 있는 죄수 윤진흥(尹震興)의 정장(呈狀)이었습니다. 그 정장에 이르기를, ‘함께 갇혀 있는 죄수 장천련(張千連)이 스스로 괘서(掛書)한 일은 자기와밖의 사람이 상의하여 하였다고 하였습니다.’ 했는데, 윤진흥은 바로 인(印)을 위조(僞造)한 죄인이며 장천련은 바로 어보(御寶)를 위조한 죄인으로, 모두 오래 갇혀 있는 죄수입니다. 그 말의 사실 여부는 알 수 없으나, 이미 고한 바가 있으니, 포도청으로 하여금 구문(究問)하여 그 단서를 보아 국청(鞫廳)을 설치하는 것이 마땅할 듯합니다.” 하니, 임금이 포도청에 명하여 추문(推問)하라 하였다. 사간(司諫) 김시환(金時煥)이 말하기를, “포도 대장이 이미 대신에게 보고하였고 대신이 또 연중(筵中)에서 진달하였으니, 허실(虛實)간에 왕부(王府)로 하여금 구문하여야 하겠고, 국청 설치는 마땅히 그 정절(情節)을 보아가며 차례로 거행해야 합니다.” 하니, 임금이 그대로 따라서 금부(禁府)에 명하여 안치(按治)하게 하였다. 서종태가 말하기를, “갑산(甲山)의 국경을 범한 청인(淸人)을 압송해 와 사정을 물었더니, 스스로 말하기를, ‘일찍이 국경을 범해 넘어온 적은 없다.’ 하고, 끝에 가서야 비로소 말하기를, ‘길을 잃어 오게 되었는데, 국경을 범해 넘은 줄은 깨닫지 못하였다.’고 하였으니, 생각건대 그 실상이 이런 것 같습니다.” 하고, 우의정(右議政) 김창집(金昌集)은 말하기를, “자문(咨文) 가운데 짐작하여 말을 만들어 들여보내는 것이 마땅할 듯합니다.” 하니, 임금이 명하기를, “자문은 말을 잘 꾸며서 심장(瀋將)에게 일이 생기지 않게 해야 하고, 국경을 범해 넘어온 사람들은 속히 봉성(鳳城)에 교부해야 한다.” 하였다. 서종태가 말하기를, “장령(掌令) 김시경(金始慶)이 괘서(掛書)한 사람을 현상(懸賞)하여 찾는 방법에서, ‘비록 수천금(數千金)의 비용이나 훈질(勳秩)의 상(賞)이라도 어찌 아낄 것이겠습니까?’라고 소론(疏論)하였는데, 이는 마땅히 취지(取旨)하여 결정할 일입니다.” 하니, 임금이 말하기를, “훈질은 과중하여 가벼이 시행해서는 안되고, 다시 천금을 더 준다는 뜻을 별도로 반포(頒布)해야 한다.” 하였다. 임금이 또 말하기를, “김시경의 소(疏) 가운데 종이의 품질(品質)에 대한 것도 말하였다.” 하니, 서종태가 말하기를, “듣건대 그 종이가 매우 좋다고 하니 반드시 소종래(所從來)가 있을 것입니다. 윤취상(尹就商)이 일찍이 그 종이의 품질을 보고자 하여 아뢰고 떼어 갔으니 지금 가지고 있을 것으로 생각됩니다. 이로써 역관배(譯官輩)에게 널리 묻는 것이 마땅할 것입니다.” 하니, 임금이 허락하였다.

(11)숙종 050 37/09/18(갑진) 양사(兩司)가 권첨(權詹)의 상소로 모두 인피하였는데, 다음날 옥당(玉堂)에서 처치하여 출사(出仕)하게 하고, 단지 대사간(大司諫) 이야(李○)와 장령(掌令) 김시경(金始慶)만은 체직시켰다.【이야(李○)는 신정하(申靖夏)를 처치한 것이 아주 어긋났다는 것을 별도로 아뢰었고, 김시경(金始慶)은 김숙(金淑)을 신구(伸救)하면서 쓸데없는 말이 많았다는 것으로말하였다.】

(12)숙종 050 37/10/27(임오) 이돈(李塾)을 이조 판서(吏曹判書)로, 이재(李縡)를 집의(執義)로, 권익관(權益寬)을 지평(持平)으로, 김시경(金始慶)을 필선(弼善)으로, 권첨(權詹)을 부교리(副校理)로, 정찬선(鄭纘先)을 수찬(修撰)으로, 황흠(黃欽)을 우참찬(右參贊)으로 삼았다.

(13)숙종 057 42/06/22(경술) 김시경(金始慶)·이택(李澤)을 승지(承旨)로, 권첨(權詹)을 부응교(副應敎)로, 이정제(李廷濟)를 교리(校理)로, 권세항(權世恒)을 장령(掌令)으로, 양정호(梁廷虎)를 지평(持平)으로, 이진망(李眞望)을 부교리(副校理)로, 윤순(尹淳)·윤성시(尹聖時)를 부수찬(副修撰)으로, 조석명(趙錫命)·엄경수(嚴慶遂)를 수찬(修撰)으로, 조원명(趙遠命)을정언(正言)으로 삼았다.

(14)경종 006 02/01/04(경인) 김시경(金始慶)을 승지(承旨)로 삼았다.

(15)경종 006 02/01/10(병 신) 정청(庭請)을 의논하여 파(罷)했을 때 경재(卿宰)로서 앞서 귀가(歸家)한 자가 많이 있었는데, 대관(臺官)이 단지 좌목(座目)에만 의거하여 죄를 청해 죄적(罪籍)에 뒤섞어 넣었으며, 또한 혹 이미 순문(詢問)하는 데 참석하고서도 요행히 면한 자가 있기도 하니, 마땅히 더 구별해야 할 것입니다. 여양 부부인(驪陽府夫人)은 여러 아들들이 혹은 죽기도 하고 혹은멀리 귀양가기도 하여 가사(家事)가 방락(旁落)되었고, 경은 부부인(慶恩府夫人)은 남편이 죽은 뒤로 병이 더욱 깊어졌으니, 마땅히 의자(衣資)와 식물(食物)을 주어야 하겠습니다. 그리고 세제빈(世弟嬪)의 아버지 고(故) 군수(郡守) 서종제(徐宗悌)는 청컨대 전례에 의거하여 의정(議政)을 증직(贈職)하도록 하소서.” 하니, 임금이 모두 그대로 따랐다. 이조 참판(吏曹參判) 김일경(金一鏡)이 말하기를, “전하께서 이미 천승(千乘)의 지위에 계시니 사천(私親)이 낳아 기르신 은혜에 대하여 마땅히 추보(追報)하는 도리가 있어야 할 것입니다. 지난날 조태구(趙泰耉)의 차자(箚子)에 대한 비답(批答)에 ‘지난날의 일을 돌이켜 생각하니, 비통(悲痛)함을 깨닫지 못하겠다.’고 하신 하교가 있었으니, 신하된 자라면 누군들 마음 아파하지 않겠습니까?” 하였는데, 최석항은 따로 사우(祠宇)와 칭호(稱號)를 세워 사체(事體)를 무겁게 하고, 또 여러 대신에게 의논하여 처리할 것을 청하였다. 김일경이 또 대신이 헌의(獻議)한 뒤에 2품(品) 이상의 관원을 조당(朝堂)에 모아 절목(節目)을 강정(講定)하게 할 것을 청하고, 판서(判書) 한배하(韓配夏)·김연(金演), 승지(承旨) 김시경(金始慶), 간관(諫官) 이진유(李眞儒)·박필몽(朴弼夢)이 서로 잇따라 ‘재신(宰臣)의 말이 천리(天理)와 인정(人情)에 진실로 부합된다.’고 말하니, 임금이 그대로 따랐다.

(16)경종 006 02/01/18(갑진) 사간(司諫) 이진유(李眞儒)가 앞서 이미 상소하여 사친(私親)을 추보(追報)하는 예를 의논할 것을 청하였는데, 김일경(金一鏡)이 탑전(榻前)에서 건백(建白)하자 이진유가 다시 잇따라 김일경의 말을 따를 것을 청하였었다. 이때에 이르러 정형익(鄭亨益)에게 논척(論斥)당한 일로써 인혐(引嫌)하며 아뢰기를, “오늘날 조정의 신하들이 진실로 전하의 신하가 아니라면그만이겠지만, 만약 그렇지 아니한데도 군부(君父)로 하여금 자신을 낳아준 분의 은혜에 대하여 완전히 잊거나 소홀히 하게 한다면, 이것이 과연 인정과 도리에 가깝겠습니까? 제사가 있으면 사옥(祠屋)이 있는 법이니 사옥을 세움에 있어서 새것이나 옛것에 무슨 구별이 있겠으며, 왕자(王者)는 사재(私財)가 없는 법이니 제수(祭需)의 공봉(供奉)에 있어서 대궐 안과 대궐 밖이 무슨 차이가 있겠습니까? 지금 전하께서 추보(追報)하는 도리로 따로 사우(祠宇)를 세우고 유사(有司)로 하여금 제수(祭需)를 공진(供進)하게 함에 있어서, 선왕(先王)의 도(道)에서 고친 것이 어떠한 도(道)이며 선왕의 뜻에서 계승하지 않은 것이 어떤 일인지를 알지 못하겠습니다. 그런데 정형익의 말은 감히 선왕을 빙자하여 전하를 조절(操切)하는 계책으로 삼고 전하로 하여금 낳아준 분과 관계를 끊고 돌아보지 않게 하려고 하였으니, 유독 무슨 마음이겠습니까?” 하였다. 우의정(右議政) 최석항(崔錫恒) 또한 차자를 올려 말하기를, “선유(先儒)가 말하기를, ‘천하에 어찌 어머니 없는 사람이 있겠는가?’ 하였고, 또, ‘자식은 어머니에 대하여 애초부터 관계를 끊는 도리가 없고, 종묘(宗廟)에서는 은혜로써 의리를 가릴 수 없으며, 규문(閨門)에서는 의리로써 은혜를 능가하지 못한다.’ 하였습니다. 이로써 살펴보건대 살아서는 봉양(奉養)하는 의절(儀節)을 행하고 죽어서는 추보(追報)하는 정성을 다하는 것이니, 이것은 진실로 천리(天理)와 인정(人情)에 있어서 그만둘 수 없는 바입니다. 만약 정형익의 말과 같다면, 반드시 성상으로 하여금 낳아준 분의 은혜를 끊어버리게 한 후에야 바야흐로 마음에 시원하게 될 것이니, 천하에 어찌 이런 일이 있을 수 있겠습니까? 살아 생전 봉양할 때에는 반드시 궁실(宮室)이 있으니, 죽어서 제사지낼 때 어찌 사옥(祠屋)이 없겠습니까? 그리고 옛것을 그대로 쓰는 것은 옳고, 새로 짓는 것은 옳지 못하다는 것은 무슨 말이겠습니까? 이른바 칭호(稱號)를 세운다는 것은 따로 제주(題主)의 명호(名號)를 따로 세우는 데 불과할 뿐입니다. 선조(先朝)의 처분(處分)에 이르러서는 애초에 개역(改易)한다는 것은 일찍이 마음먹지도 않았으니, 이것이 3년 동안 고치지 않고 계지술사(繼志述事)하는 의리에 있어서 무슨 서로 방해될 것이 있겠습니까. 또 《선원보략(璿源譜略)》의 왕세자(王世子)의 이름 아래 ‘희빈(禧嬪) 소생[禧嬪出]’이라는 세 글자가 있는데, 신하[臣隣]에게 반사(頒賜)하여 보지 아니한 사람이 없었습니다. 정형익이 일찍이 한 마디도 이에 대하여 언급하지 않은 것은 전하께서 사복(祠服)하신 뒤 칭호를 정하고 사우(祠宇)를 짓는 것은 정리(情理)에 있어서 반드시 행하여야 할 바이고, 선조의 처분과는 조금도 관계가 없기 때문입니다. 그런데 유독 선왕의 뜻을 어겨 처분을 고치려 한다 하여 반드시 조정의 신하들로 하여금 입을 열지 못하게 하고, 성상으로 하여금 감히 손을 쓸 수 없게 한 뒤에야 그만두려고 하니, 이것은 참으로 무슨 마음입니까?” 하였다. 이조 참판(吏曹參判) 김일경(金一鏡)이 상소하기를, “거활(巨猾)은 이미 베었지만 흉악한 기세는 더욱 치열해져 남은 위세가 사람들을 두렵게 하므로 온 조정이 관망(觀望)만 하고 있는데, 우러러 믿는 것은 오로지 전하께서 하늘이 주신 지혜와 용기로써 내려 주시고 명철한 슬기를 널리 비추어 주시는 데 있습니다. 그러면 이미 무너진 조정의 기강(紀綱)을 두려워하여 삼가게 할 수 있고 장차 망하게 될 나라의 형세를 유지시킬 수 있을 것이라고 생각하였는데, 어느 사이에 정령(政令)과 시조(施措)가 처음과 매우 달라져 천지(天地)를 회전시키는 도량(度量)은 거두어 베풀어지지 않고, 번개와 바람처럼 힘차고 신속한 호령(號令)은 위축되어 펴지지 않고 있습니다. 좌우에서 번갈아 올리는 글에는 선악(善惡)의 분별이 없고 공경(公卿)이 으레 사양하면 비지(批旨)를 언제나 아끼시니, 정석(鼎席)에는 꾀하는 바가 없고 양전(兩銓)은 거의 텅비게 되었습니다. 신은 위아래를 헤아리고 앞뒤를 돌아보며 번민하고 근심한 나머지 찡그린 얼굴로 탄식하고는 크게 울어버렸으니, 다만 깊이 잠들어 깨어나지 않고 싶을 뿐입니다. 또 영부사(領府事) 김우항(金宇杭)의 상소를 구해 보았더니, 이른바 ‘작년의 향유(鄕儒)’란 대개 조중우(趙重遇)의 일을 지적한 것이었습니다. 그런데 성상께서 조중우의 일에 대하여 심지어 ‘서제(○臍)라는 하교가 있기에 이르렀고, 또 휼전(恤典)을 거행하기에 이르렀으니 그가 어찌 일찍이 듣고 알지 못하였겠습니까마는, 은연중에 ‘사의(辭義)가 엄정(嚴正)하다.’는 등의 말로 비웃고 모욕하며 우롱하여 조금도 꺼림이 없었으며, 반드시 ‘흉당(凶黨)이 조중우를 박살(撲殺)하고 성궁(聖躬)을 핍박한 것’을 마치 큰 의리가 되는 것처럼 여겼으니, 그가 비록 늙어 어긋난 사람이라 할지라도 어찌 감히 이럴 수 있단 말입니까? 옛날 진(晉)나라 왕부(王쯖)가 《시경(詩經)》의 ‘슬프다. 우리 부모님. 나를 낳아주시고 수고하셨네.’라는 구절을 읽다가 눈물을 흘리며 슬피 우니, 문인(門人)들이 육아장(蓼莪章)을 읽지 않았다고 합니다. 오늘날 전하의 신하된 자들이 비록 왕씨의 문생(門生)만은 못하다 하더라도, 또 어떻게 차마 전하의 지극한 애통(哀痛)과 깊은 슬픔을 야기(惹起)하는 것입니까? 저 무리들이 이미 조중우를 죽이고는 전하의 마음의 깊이를 이미 엿보았다고 생각하고, 윤지술(尹志述)을 종용하여 성궁(聖躬)을 핍박하고 모욕하니, 마음에 놀랍고 보이는 광경이 참혹하여 차마 보고 읽을 수가 없습니다. 저 무리들이 공상(空桑)에서 나지 아니하고서야 어떻게 감히 그렇게 할 수가 있으며, 사친(私親)을 들어 모욕하였으니, 어떠한 수적(?賊)이겠습니까? 다만 이 한 구절만 보아도 저 무리들이 전하께 신하 노릇을 하지 않으려는 마음이 있음을 알 수가 있습니다. 선왕께서 만약 성종(成宗)께서 처분하여 정식(定式)으로 삼은 것과 같은 유교(遺敎)를 내리셨다면, 군하(群下)의 도리에 있어서 진실로 감히 망령되게 진품(陳?)하는 일이 없어야 할 것이나, 이 경우는 그렇지 않습니다. 사제(私第)에 사우(祠宇)를 세우고 신주(神主)에다 ‘빈(嬪)’이라고 써서 진하로 하여금 반우(返虞) 때 가서 곡(哭)하게 하였으니, 우리 선왕께서 전하의 사의(私義)를 펼 수 있는 바탕을 삼으신 바가 진실로 자연히 여유가 있었던 것입니다. 어찌 일찍이 저 무리들이 논하는 바와 같이 한계를 두고 완전히 가로막았다는 것입니까? 저 재상이 지난번 망극(罔極)한 날을 당하여 허둥지둥 올린 한 차자는 책임을 다할 수가 없었는데, 사람들은, ‘이 사람은 양쪽 눈이 실명(失明)하였고 오정(五情)을 지키지 못하게 되었으니, 보통 도리(道理)로는 책망할 수 없다.’고 합니다. 그러나 지난날의 역적을 비호하는 차자와 오늘날의 패륜(悖倫)한 의논을 기회를 틈타 불쑥 꺼내어 제멋대로 입을 놀리는 것이 판연히 두 사람의 수단 같으니, 어찌 군부(君父)에게는 느슨하게 하고 사당(私黨)에게는 급급하여 그러한 것이겠습니까? 신은 저윽이 괴이하게 생각합니다.” 하였다. 지평(持平) 조원명(趙遠命)이 아뢰기를, “정형익과 박필정(朴弼正)은 억지로 선조(先朝)를 끌어대며 군부(君父)를 위협하고 제지하였습니다. 그리고 ‘처분이 몹시 엄하였다.’는 등의 말과 같은 것은 곧 신하로서 차마 제기할 수 없는 말인데, 이 무리들은 감히 쉽사리 말하고 조금도 꺼리거나 두려워함이 없었으니, 참으로 근일에 전하의 처분이 윤지 (尹志述)을 즉각 죽였을 때와 다름이 있기 때문입니다. 흉험(凶險)한 상소와 구무(構誣)하는 글을 수십 일 동안 보류해 두고 엄중한 비지(批旨)를 내리지 않으시어 마치 관대하게 죄주지 않는다는 뜻이 있는 듯하므로, 이 무리들이 성의(聖意)를 엿보아 헤아리고서 이와 같은 군부(君父)를 무시(無視)하고 핍박하여 모욕하는 말을 하게 된 것입니다. 비록 여항(閭巷)의 경우를 들어 말한다 할지라도, 무릇 선조(先祖)가 화변(禍變)을 당한 집안의 사람에게는 차마 그 자제(子弟)에 대하여 배척하는 말을 하지 아니하니, 대개 효자(孝子)의 마음을 상하게 할까 두려워하기 때문입니다. 그런데 이 무리들은 들추어내어 핍박하고 모욕하는 말을 하였으되 군상(君上)을 두려워하거나 공경하는 뜻이 조금도 없었으니, 또한 유독 무슨 마음이겠습니까? 청컨대 정형익은 먼곳으로 찬배(竄配)하고 박필정은 삭출(削黜)시키소서.” 하였으나, 임금이 따르지 아니하였다. 생원(生員) 이기중(李箕重) 등 1백여 명이 또한 상소하여 추보(追報)하는 일을 논척(論斥)하자, 승지(承旨) 남취명(南就明)·박휘등(朴彙登)·심탱(沈○) 등이 아뢰기를, “이기중 등의 소어(疏語)는 아주 패리(悖理)하여 정형익·박필정과 똑같습니다. 전하께서 임어(臨御)하신 뒤 사우(祠宇)를 짓고 칭호를 세워 고복(顧復)한 은혜에 보답하려 하심은 절로 의리가 분명한 일인데, 접때부터 흉당(凶黨)이 성궁(聖躬)을 조절(操切)하고 조중우를 장살(杖殺)하며 윤지술을 영구(營救)하여, 전하로 하여금 손을 쓸 수 없게 하여 지금까지 지체시켰습니다. 모자(母子)의 천륜(天倫)은 귀천(貴賤)이 없이 한결같습니다. 그런데 저 무리들에게만 유독 낳아 준 어머니가 없단 말입니까? 《선원보략(璿源譜略)》에 이미 ‘희빈(禧嬪)’이라고 쓰고, 상장(喪葬)을 모두 예관(禮官)에게 명하여 주관하게 한 것은 선왕의 명(命)이었습니다. 그렇다면 오늘날의 이 일이 어찌 선왕의 뜻에 반대되는 것이겠으며, ‘삼년 동안 아버지의 한 일을 고치지 않는다.’고 하는 말은 어디에 근거하여 나온 것입니까? 청컨대 귀역(鬼헾)의 정상을 살피시고 특별히 명백한 교지(敎旨)를 내리시어 그 죄를 바로잡도록 하소서.” 하니, 임금이 알았다고만 답하고 끝내 이기중 등을 죄주지 아니하였다.

삼가 살펴보건대 추보(追報)하자는 논의에 있어서 은정(恩情)을 적절히 참작하고 의리를 절충하는 것은 송인명(宋寅明)의 사의(私議)가 옳다. 그리고 대개 그 다투는 바는 다만 칭호와 별사(別祠)를 세우는 데 있을 뿐이니, 정형익의 상소에 이른바, ‘대내(大內)에서 사우(祠宇)를 세우고 제수(祭需)를 마련하되, 유사(攸司)로 하여금 공봉(供奉)하게 할 수는 없다.’는것은 너무 각박하다는 점에서 실수를 한 것이다. 그러나 여러 신하들의 변론(辨論)한 글을 살펴보건대 모두 터무니없는 억단(臆斷)이어서 족히 정형익의 기세를 꺾고 그 입을 막지 못하였다. 무엇 때문인가 하면, 이진유(李眞儒)는 ‘제사가 있으면 사우(祠宇)가 있으니, 새것과 옛것이 어찌 구별이 있겠는가?’라고 하였는데, 저 쟁론(爭論)하는 자들 또한 사우 없이 제사지내자고 한 것은 아니었고, 다만 별사(別祠)가 예에 어긋난다는 점을 비난한 것일 뿐이었다. 이진유 또한 이미 새것과 옛것이 구별이 없다는 사실을 알았다면, 또 어찌 옛것을 그대로 수식(修飾)하지 않고 반드시 새로 짓기를 도모해 별묘(別廟)를 세운다는 비난을 범하였겠는가? 최석항(崔錫恒)이 인용한 바, ‘천하에 어찌 부모 없는 사람이 있겠는가? 자식은 어머니에 대하여 관계를 끊을 도리가 없다.’고 한 것은 대개 《시경(詩經)》 하광장(河潢章)의 선유(先儒)의 주설(註說)에 근본을 두고 있다. 그러나 이른바, ‘어머니와 관계를 끊을 도리가 없다.’고 한 것은 단지 문안(問安)하고 봉양(奉養)하는 의절(儀節)에 있을 뿐이니, 어찌 일찍이 칭호와 사우를 국중(國中)에 세우는 것을 후세(後世)에 훈계(訓戒)로 삼는다는 것이겠는가? 《선원보략》은 경진년에 완성하였고, 신사년 이후 개수(改修)할 즈음에 일찍이 품지(○旨)하지 않았던 것은 다만 신료(臣僚)들이 두려워하고 꺼렸기 대문이었다. 그래서 예전과 같이 그대로 썼던 것인데, 지금 작호(爵號)를 그대로 쓴 것이 임금의 뜻에서 나온 것이라 하고, 이교악(李喬岳)이 일찍이 염문 서계(廉問書啓)에 ‘희빈(禧嬪)’이란 작호를 쓰자 무거운 견책(譴責)을 내린 일과 같은 경우는 완전히 쓸데없는 것으로 여기며 한갓 품지(○旨)하지도 않은 《선원보략》에 중점을 두려고 하는 것은 무엇 때문인가?

김일경(金一鏡)의 상소는 더욱 창광(猖狂)하고 두서가 없는데, 그가 말한 ‘신주(神主)에 빈(嬪)이라고 썼다.’는 것은 또 더욱 매우 선왕을 교무(矯誣)하는 것이다. 신사년(辛巳年) 제주(題主)하던 날 선왕께서 ‘재유장씨(在幽張氏)’라고 쓰도록 명하셨으니, 대빈(大嬪)으로 숭봉(崇奉)하기 전에 혹시 고치지 않았다면, 김일경의 말은 과연 어디에 근거한 것인가? 그리고최석항의 차자에 이른바 ‘제주의 명호(名號)를 따로 세운다.’고 한 것에서 또한 제주(題主)에 일찍이 ‘빈(嬪)’이라고 쓰지 아니하였음을 알 수 있으니, 두 사람의 말이 어찌 심하게 모순되는 것인가? 아! 제주하던 날 칭호를 세우고 ‘이것은 곧 제주의 칭호이지 진짜 작호(爵號)는 아니다.’라고 하였다면, 이것이 엄이투령(掩耳偸鈴)과 무엇이 다르겠는가? 더욱이 마침내 이명언(李明彦)의 불학 무식(不學無識)하고 터무니없는 불경(不經)한 말을 채용하여 ‘대빈(大嬪)’이란 칭호를 세웠으니 그 숭봉(崇奉)하는 바가 도리어 인빈(仁嬪)보다 훨씬 더하게 되었다. 전례(典禮)가 이와 같은데도 선조(先朝)의 처분과 무방(無妨)하다고 한다면, 한때의 이목(耳目)을 가릴 수는 있겠지만 백세(百世)의 공의(公議)를 도피할 수가 있겠는가? 선왕께서 막은 뜻이 전후의 사령(辭令)에 보이니 얼마나 엄중(嚴重)했던가? 그러데도 이제 ‘선왕께서 사은(私恩)을 펴도록 허락하셨다.’느니, ‘일찍이 유교(遺敎)와 처분(處分)이 성종(成宗) 때와 같은 것이 아니하였다.’고 하였으니, 이것은 참으로 선왕을 무능하다고 여기는 것이다. 이것을 용서한다면 무엇인들 용서하지 못하겠는가? 이 무리들 또한 스스로 조의 처분을 아무 쓸데없는 것으로 여기는 짓이 두려운 것일 줄을 알고서 사람들의 말을 듣기 싫어하였으니, 이에 ‘처분이 매우 엄하였다는 등의 말은 신하로서 제기할 수 있는 바가 아니다.’라는 말로 정형익(鄭亨益)의 죄를 구성하고 말을 못하게 할 계책으로 삼았던 것이다. 그리고 ‘선조(先祖)가 화변(禍變)을 당하였으면 차마 자제(子弟)를 대하여 배척하는 말을 하지 못한다.’고 하거나 ‘저들만 유독 낳아준 어머니가 없다는 것입니까?’라고 한 말은 더욱 부녀자나 어린아이의 소견으로, 장획(臧獲)의 패리(悖理)한 말에 가깝다. 저들의 선왕의 두터운 은혜를 받아 높고 빛나는 자리에 있는 자도 도리어 모두 이와 같으니, 허벽(許璧)·신필회(申弼誨)·김시경(金始慶)의 무리야 도리어 어떻게 책망할 수 있겠는가? 당일의 일은 성주(聖主)께서 공묵(恭默)하지 않고 일절 보파(報罷)하였더라면, 백괴(百怪)가 간요(奸妖)를 부리는 일이 반드시 이 지경에 이르지는 않았을 것이니, 통탄스러움을 금할 수 있겠는가?

(17)경종 006 02/02/18(계유) 이때 조정의 의논이 바야흐로 추보(追報)하는 일로 임금에게 아첨하고 있었는데, 남인(南人)들은 등급(等級)을 더하는 의논을 내어 총애를 구하고 권세(權勢)를 다투려고 하였다. 정운주(鄭雲桂)가 이미 맨 먼저 조태구(趙泰耉)를 공격하다가 탄핵받아 체직(遞職)되자, 승지(承旨) 김시경(金始慶)이 상소하여 정운주를 구원하고 서명균(徐命均)을 배척하기를, “저서명균이란 자는 윤지 (尹志述)을 편들어 성궁(聖躬)을 업신여기고 모욕하고, ‘사죄(私罪)로 선비를 죽였다.’는 이름을 군부(君父)께 억지로 더하는 데 이르렀고, ‘사기(士氣)가 저상(沮喪)되었다.’는 등의 말로 요적(妖賊)을 애도(哀悼)하였습니다. 전하의 사친(私親)께서 모욕을 받으면 이는 전하께서 그 모욕을 받는 것이고, 전하께서 모욕을 받으면 무릇 전하의 신하된 자라도 다른 사람이 이를 죽일 수 있는데, 사죄(私罪)라고 핑계대며 반드시 곡호(曲護)하려고 하는 자는 전하의 신하라고 할 수 없는 것입니다. 이 적(賊)이 있은 이래로 모자(母子)의 천륜(天倫)이 무너지고 군신(君臣)의 분의(分義)가 사라졌습니다. 이 적이 복법(伏法)되어 선비의 기풍이 저상(沮喪)되었다면 이 적이 군부를 업신여기고 모욕한 날에는 과연 선비의 기풍이 흥기(興起)되었다는 것입니까? 신은 적(賊)을 가리켜 선비라 하는 자 또한 하나의 적(賊)일 것이라고 생각하니, 그 죄는 다만 외직(外職)에 보임(補任)하는 데 그쳐서는 안될 것입니다. 신의 생각으로는 마땅히 먼 변방으로 내쫓는 법을 시행하여 천륜을 멸절하고 웃사람을 거스리는 의논이 다시는 성명(聖明)의 세상에 일어나지 않도록 해야 할 것으로 여겨집니다.” 하고, 또 삼사(三司)의 관원(官員)들이 행공(行公)하지 아니함이 많아 토역(討逆)에 대한 계사(啓辭)를 오랫동안 합유(合츖)하지 못하게 만들었음을 배척하였으나, 임금이 따르지 아니하였다. 청주(淸州) 사람 허벽(許璧)이 또 사주(使嗾)를 받아 상소하여 신사년의 옥사(獄事)를 신설(伸雪)할 것을 청하였는데, 도승지(都承旨) 김시환(金始煥)이 이를 물리치고 아뢰기를,

“허벽이 상소하여 신사년의 일을 말하며 선조(先朝)를 간범(干犯)하였는데, 조금도 돌아보아 꺼리는 바가 없었습니다. 아! 전하께서 지난날 당하신 바는 진실로 망극한 변고(變故)이었는데 전하께서 오늘날 대처하시는 도리에 있어서 결단코 털끝만한 의논이라도 이 일에 미치는 것을 용납하셔서는 안될 것입니다. 그리고 전하의 신하가 된 자 또한 어떻게 차마 지난날의일을 뒤조아 제기하여 전하의 마음을 슬프게 할 수 있겠습니까? 저 허벽이란 자가 무슨 지식이 있겠습니까? 귀역(鬼헾)의 무리들이 행적을 감추고 그림자를 숨긴 채 은밀히 사주하여 몰래 지시하고 탐시(探試)하여 엿보면서 감히 의논할 수 없는 일을 의논하여 우리 전하의 3년 동안 아버지의 뜻을 고치지 않아야 하는 효성을 고치려고 하였으니, 그 정상(情狀)을 논하건대 너무나 절통(絶痛)합니다. 또 이덕배(李德培) 등이 소를 올려 또한 신사년의 일을 들추어내려고 하였는데, 의도(意圖)는 현혹시키는 데 있었으니 용의(用意)를 헤아릴 수가 없습니다. 이러한 장소(章疏)는 모두 마땅히 물리쳐야 할 것이나, 신이 외람되게 출납(出納)하는 자리를 차지하고 있으므로 근심하고 사랑하는 정성을 깊이 느낀 나머지 우러러 계품(啓?)하지 아니할 수 없습니다.” 하니, 임금이 답하기를, “알았다.” 하였다.

(18)경종 006 02/02/27(임오) 조태구(趙泰耉)가 인입(引入)하여 오랫동안 출사(出仕)하지 아니하였으나 임금이 끝내 출사를 권면하지 아니하였고, 김시경(金始慶)의 상소가 들어갔는데도 또한 아무런 견책(譴責)이 없었다. 그러나 남인(南人)들이 희기(希쨤)하여, ‘이때를 놓칠 수 없다.’고 생각하고는 정언(正言) 신필회(申弼誨)를 사주(使嗾)하여 대각(臺閣)에 나아가 사흉(四凶)을 아뢰어논핵하게 하였는데, 이르기를, “합계(合啓)가 얼마나 중대한 일입니까? 그런데도 지금 요진(要津)을 차지하고 있는 자들은 거개가 다 김일경(金一鏡)의 상소에 대하여 관망(觀望)하다가 도피하려는 자들로서 오로지 고식책(姑息策)을 보신(保身)하는 묘책(妙策)으로 생각하고, 군부(君父)의 안위(安危)와 종사(宗社)의 존망(存亡)에 이르러서는 심상한 일로 여겨 내버려 두고 있습니다. 그리고 옥당(玉堂)에서는 차자를 올려 힘써 청하거나 연명(聯名)으로 일제히 호소하지 않았고, 양사(兩司)에서도 대부분 한 번도 계사(啓辭)에 참여하지 않은 사람들로서 쓸데없이 세월만 보내며 계청(啓請)을 궐(闕)한채 거괴(巨魁)를 용납·비호하고 있습니다. 권업(權슑)은 일찍이 영번(嶺藩)으로 있을 때 보호하자는 유소(儒疏)를 저지(沮止)하며 공공연하게 사리에 어긋난 말을 하였고, 서명균(徐命均)은 어머니를 무시(無視)하는 요적(妖賊)을 칭찬하고 추켜세우며 성궁(聖躬)을 몹시 비난하였으니, 모두 무장(無將)·부도(不道)한 죄에 관계가 됩니다. 그런데 전형(銓衡)을 맡은 신하들이 흉염(凶焰)에 겁을 먹고, 그 지친(至親)에게 사정(私情)을 두어 지신사(知申事)의 청망(淸望)과 기성(騎省)의 화련(華聯)을 제멋대로 검의(檢擬)하였습니다. 청컨대 삼사(三司)의 계사에 참여하지 아니한 여러 신하들은 파직하여 서용하지 말고, 권업(權슑)·서명균(徐命均)은 아주 먼 변방으로 멀리 유배(流配)하고, 이조 판서(吏曹判書) 이조(李肇)는 파직하소서.” 하였으나, 임금이 따르지 아니하였다.

(19)경종 012 03/05/04(임오) 교리(校理) 송진명(宋眞明)이 소(疏)를 올려 시사(時事)를 논하였다. 그 대략에 이르기를, “지난날 흉당(凶黨)이 국권(國權)을 천단했을 때 수차에 걸쳐 홍문록(弘文錄)을 자기들과 다른 사람은 배척하고 언제나 서너 사람이 권점(圈點)을 쳐서 구차스럽게 끝내곤 하였으니, 심지어는 도록(盜錄)하였다는 설(說)까지 길거리에 이야기가 퍼졌습니다. 지금 신록(新錄)때를 당하였으니, 청컨대 일찍이 거친 자를 모으되 산질(散秩)된 자를 견복(牽復)하기도 하고 외읍(外邑)에 있는 자를 소환하기도 하여, 충분히 상의하고 자세히 살펴서 그 일을 중하게 다루소서.” 하고, 또 말하기를, “전하(殿下)께서 지난번 즉위하시던 초기에는 바람처럼 신속하고 우뢰처럼 위엄이 있으시어 정채(精彩)가 대단히 새로 왔으므로, 아침나절이 다 가기도 전에 위험을 안정으로 돌려 놓으셨습니다. 그러나 얼마 지나지 않아 점점 처음과 같지 않게 되어, 연대(筵對) 때 침묵이 너무 지나치고 장주(章奏)하는 사이에 비답을 번번이 아끼십니다. 청컨대 지금부터 따르실지 않으실지 옳게 여기실지 않으실 지에 대해 모두 분명하게 개시(開示)하시어 사람들로 하여금 환히 알게 하소서. 그리고 또 삼주(三晝)의 법강(法講)도 일체 폐하셨고 하루건너 하는 소대(召對)도 거의 예과(例課)와 같습니다. 또한 바라건대 때때로 법강을 열어 성학(聖學)이 날로 진보되고 치화(治化)가 날로 새로와지게 하소서.” 하고, 또 말하기를, “경상 감사(慶尙監司) 이하원(李夏源)은 문아(文雅)하고 염정(恬精)한 것으로 세상에 알려져 있습니다. 그러나 영번(嶺蕃)은 본래 다스리기 어려운 곳으로 알려져 있고, 또 거듭 흉년이 든 때를 당하였으니, 오활한 선비로는 결코 다스릴 수가 없습니다. 빨리 변통(變通)하는 것이 마땅합니다.” 하였다. 또 신유익(愼惟益)을 서장관(書狀官)으로 구차스럽게 의망(擬望)한 잘못을 논하고, 이어서 심탱(沈○)·김시경(金始慶)을 승지(承旨)의 망중(望中)에서 빼내게 할 것을 청하니, 임금이 의례적인 비답을 내렸고 명백하게 지시한 것은 없었다.

(20)경종 012 03/05/18(병 신) 심준(沈埈)을 지평(持平)으로, 김시경(金始慶)을 승지(承旨)로, 이진유(李眞儒)를 부제학(副提學)으로 삼았다.

(21)경종 012 03/05/21(기해) 정언(正言) 조진희(趙鎭禧)가 소(疏)를 올려 말하기를, “승지 심중량(沈仲良)은 사직 단자(辭職單子)를 올려 휴가를 받은 것이 두 차례에 이르렀는데, 쓸데없는 말로 번거롭게 품의하여 패초(牌招)를 청하기까지 하였으니, 이는 실로 이전에 없던 일입니다. 해당 승지를 종중 경책(從重警責)함이 마땅합니다. 김시경(金始慶)은 심지어 벼슬을 삭탈하자고 청하기까지한 사람들의 말을 들었는데, 한번 형식적으로 사직하고는 돌아서서 즉시 출사(出仕)하였으니, 염우(廉隅)가 도무지 없어 보고 듣는 사람들이 모두 해괴하게 여깁니다. 청컨대 파직(罷職)하여, 퇴폐한 풍속을 경계시키소서.” 하니, 임금이 파직을 청하는 논의는 너무 지나치다고 비답하였다.

(22)경종 013 03/09/14(경인) 이진검(李眞儉)·김시경(金始慶)을 승지(承旨)로, 이광도(李廣道)를 장령(掌令)으로, 심준(沈埈)을 필선(弼善)으로, 유봉휘(柳鳳輝)를 좌빈객(左賓客)으로, 김시환(金始煥)을 대사헌(大司憲)으로, 이승원(李承源)을 집의(執義)로, 이광세(李匡世)를 정언(正言)으로 삼았다.

(23)경종 013 03/10/07(계축) 김시경(金始慶)·이진망(李眞望)을 승지(承旨)로, 이승원(李承源)을 부수찬(副修撰)으로 삼았다.

(24)경종 013 03/11/21(정유) 김동필(金東弼)·김시경(金始慶)을 승지(承旨)로, 유필원(柳弼垣)을 부응교(副應敎)로, 윤성시(尹聖時)를 부교리(副校理)로, 김상규(金尙奎)를 수찬(修撰)으로, 유수(柳綏)를 필선(弼善)으로, 이광덕(李匡德)을 설서(說書)로 삼았다.

(25)경종 014 04/03/08(임오) 유명응(兪命凝)·김시경(金始慶)을 승지로, 박태항(朴泰恒)을 공조 판서(工曹判書)로 삼았다.

(26)경종 014 04/04/03(병오) 유봉휘(柳鳳輝)를 홍문관 제학(弘文館提學)으로, 박필기(朴弼夔)를 교리(校理)로, 박문수(朴文秀)를 설서(說書)로, 여필용(呂必容)·김시경(金始慶)을 승지(承旨)로 삼았다.

(27)경종 014 04/04/05(무인) 김시경(金始慶)을 우부승지(右副承旨)로, 이진망(李眞望)을 이조 참의(吏曹參議)로, 조진희(趙鎭禧)를 교리(校理)로, 홍정상(洪廷相)을 수찬(修撰)으로 삼았다.

(28)경종 014 04/04/12(을유) 김시경(金始慶)을 승지(承旨)로 삼았다.

(29)경종 014 04/05/18(경신) 삼사(三司)에서 다시 입대(入對)를 청하여 김성 궁인의 일을 논쟁하였으나, 임금이 듣지 않았다. 이에 앞서 김일경(金一鏡)의 붕당이 매번 역적 토벌을 자신들의 공으로 내세워 오다가 역옥(逆獄)이 마무리되자 신치운(申致雲)을 사주하여 김성 궁인의 일을 가지고 복합(伏閤)의 논의를 주도하게 한 것인데, 복합한 지 날이 오래되어도 끝내 준청(準請)이 어렵게되자 윤유(尹游)·이진수(李眞洙) 등은 그네들의 말이 받아들여지지 않는다는 이유로 대죄 사직(待罪辭職)하고 물러나 다시 애써 논쟁하지 않았고, 대신들 역시 정청(庭請)을 즐겨 하지 않았다. 이러자 김일경의 일당이 본래 이광좌(李光佐)를 꺼려 오던 터에 드디어 남인(南人)과 합모(合謀)하여 이광좌가 역적을 토죄하는데 늦추고 있다는 이유로 배척하여 버리고 또 구명규(具命奎)를 시켜 다시 복합(伏閤)의 논의를 발동케 한 바, 이광좌가 병을 핑계로 인입(引入)하니, 이석조(李錫祚)가 드디어 소를 올려 극력 이광좌를 비난하고 나섰다.

한편 교리 박필기(朴弼夔)가 본시 김일경의 일당으로서 당직(當直)을 하고 있다가 갑자기 이석조의 소를 보고 놀란 나머지 상소하여 이광좌가 실제로 병을 앓고 있음을 진달함과 동시에 이석조의 옳지 못함을 지척하였다. 이석조가 죄를 받게 되자, 김일경의 일당은 박필기를 시켜서 상소하여 구원하도록 했는데, ‘이석조는 충의심이 북받쳐서 과격하였던 것이므로 마땅히너그러이 용서해야 할 바이며, 의당 먼 곳으로 귀양보내는 일을 중지하여 유생들의 사기를 저하시키는 일이 없도록 해야 된다.’고 말하였고, 이석조의 일당인 승지 정사효(鄭思孝)·참의 김시경(金始慶)도 서로 잇따라 상소하여 ‘이석조를 먼 곳으로 귀양보내는 명을 정침하라.’고 말하였다. 이러자 장령 이중관(李重觀)은 ‘정사효와 김시경이 협잡심을 가지고 박필기를 옹호하려고 앞뒤가 다르게 변환(變幻)하고 있다.’고 아뢰어 탄핵하고, 이들을 모두 체직시킬 것을 청하였는데, 임금이 그대로 따랐다. 이에 응교 유필원(柳弼垣)이 말하기를, “상소한 유생의 죄는 정거(停擧)는 가하나 먼 곳으로 귀양보내는 것은 너무 지나칩니다. 박필기가 당초 유생의 소를 내려보내려 한 것은 생각함이 좋지 못하였으나, 무릇 먼 곳으로 귀양을 보내라는 특명이 내려짐에 미쳐서는 혹시나 처분이 과중할까 두려워서 계속하여 다시 소를 진달한 것입니다. 정사효는 승지의 직임에 있는지라 소회(所懷)가 있어 상소한 것은 그 죄가 된다고 볼 수가 없습니다.” 하자, 이중관이 인피(引避)하였는데, 정언 황정(黃晸)·김유(金○)가 이중관의 출사(出仕)를 청하였다. 이에 헌납 서종하(徐宗厦)가 다시 상소하여 이석조를 구원하면서 이중관 및 사간원의 부당한 처치를 지척하여, 이중관·황정·김유가 모두 인피(引避)하였다. 장령 이정필(李廷弼)은 처음에 이중관과 함께 박필기를 탄핵하는 논계에 같이 참여하였다가 유필원과 서종하의 지척을 받자 김일경의 일당에게 죄를 얻을까 두려워하여 인피할 즈음에 느닷없이 미뤄 소상히 알지 못하였다며 좌절된 언사로 치사(致謝)하여 마지 않으니, 식사는 이를 더욱 해연(駭然)해 하였다. 이로부터 김일경의 일당이 이중관을 깊이 미워하였는데, 나중에 필선(弼善) 및 사은사(謝恩使)의 서장관(書狀官)이 되어서도 명론(名論)이 본래 가벼웠다는 이유로 유필원의 논박을 받고 체직되어 다시는 대각(臺閣)에 들어가지 못하였다.

(30)경종 014 04/05/21(계해) 김시경(金始慶)을 승지(承旨)로, 신치운(申致雲)을 부교리(副校理)로 삼았다.

(31)경종 015 04/07/11(임자) 김일경(金一鏡)을 판윤(判尹)으로, 유수(柳綏)를 사간(司諫)으로, 김시경(金始慶)을 승지(承旨)로, 이진급(李眞伋)을 헌납(獻納)으로 삼았다.

(32)영조 006 01/06/12(무인) “영의정(領議政) 정호(鄭澔)는 나이는 비록 많지마는 정신과 식견은 아직도 왕성하니, 그를 의정부(議政府)에 나오게 하여 치도(治道)를 논하게 함으로써 품은 뜻을 정사에 반영하게 한다면 틀림없이 대천(大川)이나 교악(喬岳)같은 큰 효험이 있게 될 것입니다. 그런데 봄 강물에 일엽 편주로 호연(浩然)히 멀리 떠나가 산야(山野)에 은거(隱居)하면서 조정으로나아올 기약이 없게 만들었습니다. 원컨대 전하께서는 더욱 간곡한 정성을 다하여 기필코 멀리 물러가 있으려는 마음을 되돌리도록 하소서, 찬선(贊善) 김간(金幹)은 일생 동안 실천하여 온 공부가 정숙(精熟)하고 이조 참판(吏曹參判) 이재(李縡)는 학문을 통하여 도(道)를 깨달아 사학(詞學)이 우수한데, 혹 시골로 돌아가 살기를 결심하고 혹은 벼슬을 버리고 물러가기를 빨리하여 은혜로운 전지(傳旨)가 내렸으나 한번도 달려오지 않고 있으니, 매우 애석한 일입니다. 만일 전하께서 지성으로 간곡히 부른다면 어찌 감격하여 마음을 바꿀 이치가 없겠습니까?” 하고, 또 논핵하기를, “양구 현감(楊口縣監) 양우전(梁禹甸)은 불효(不孝)하고 부자(不慈)하여 정실(正室)의 아내를 소박해 버렸으며 관직(官職)에 있으면서 욕심이 많고 비루하였으니, 사판(仕版)에서 삭제시키소서. 영월 부사(寧越府使) 김시경(金始慶)은 아내의 상(喪)을 당하여 백성의 돈을 함부로 징수하였으며 금년 봄 구황(救荒)의 정사에 전혀 마음을 쓰지 않았기 때문에 백성들이 모두 유산(流散)되어 산골 마을들이 거의 텅 비어버렸으며, 평해 군수(平海郡守) 유동무(柳東茂)는 행정(行政)을 아전들의 손에 맡기고 뇌물이 기녀(妓女)의 입을 통하여 들어오므로 바닷가 마을의 백성들이 혹독한 침탈을 당하고 있으니, 이들을 모두 파직(罷職)시키소서.” 하였는데, 비답(批答)하기를, “영상(領相)과 두 신하의 일에 대해서는 그대의 말이 절실하다. 마땅히 유념하겠다. 세 고을 수령의 일도 모두 아뢴 대로 시행하라.” 하였다.

(33)영조 013 03/10/20(임인) 김시경(金始慶)을 승지(承旨)로, 윤연(尹○)을 이조 참의(吏曹參議)로 삼았다.

(34)영조 015 04/02/03(갑신) 정제두(鄭齊斗)를 우참찬(右參贊)으로, 박사수(朴師洙)를 대사성(大司成)으로, 조문명(趙文命)을 도승지(都承旨)로, 김시경(金始慶)을 좌승지(左承旨)로, 김집(金潗)을 동부승지(同副承旨)로, 이하원(李夏源)을 대사헌(大司憲)으로, 조현명(趙顯命)을 교리(校理)로, 황정(黃晸)을 집의(執義)로, 임수적(任守迪)을 장령(掌令)으로 삼았다.

(35)영조 030 07/12/22(신해) 김시경(金始慶)을 승지로, 조적명(趙迪命)을 교리로 삼았다.

(36)영조 037 10/02/18(갑자) 김시경(金始慶)을 승지(承旨)로 삼았다.

5. 김시경 선조님이 찬한 비문 소개- 吳命恒先生討賊頌功碑(오명항선생토적송공비) (2004. 8. 25. 윤만(문) 제공) ○ 종 목 : 시도유형문화재 79호 ○ 명 칭 : 오명항선생토적송공비(吳命恒先生討賊頌功碑) ○ 분 류 : 석비 ○ 수 량 : 1기 ○ 지정일 : 1978.11.10 ○ 소재지 : 경기 안성시 낙원동 609 ○ 소유자 : 국유 ○ 관리자 : 안성시

조선 후기 이인좌의 난을 진압한 오명향 선생의 공적을 기리고 있는 비이다. 오명항(1673∼1728) 선생은 숙종 31년(1705) 문과에 급제하여 이조좌랑·평안도 관찰사·지중추부사 등을 역임하였다. 영조 4년(1728) 이인좌의 난이 발생하자 판의금부사로서 죽산전투에서 대승을 거두고 난을 토벌하였다. 그 공로로 분무공신 1등으로 해은부원군에 봉하여졌고 우찬성·우의정에 승진되었다. 비는 네모진 받침 위에 위가 둥글게 처리된 직사각형 비몸을 올린 형태이다. 비몸에는 앞 ·뒤 ·옆면 모두에 글씨를 새겼다. 앞면 비문은 조형명이 짓고 박문수가 썼으며 뒷면은 토벌에 참가했던 장수·군졸 등의 인적사항을 김시경의 글씨로 새겼다. 오른쪽 옆면은 군수민제장을 비롯하여 공을 세운 안성관원의 명단이 적혀 있다. 영조 20년(1744) 안성의 군관민들이 세운 것으로, 원래 안성읍 동본동에 있던 것을 1969년 지금의 안성공원으로 옮겨 세웠다. 《출처 : 국가문화유산종합정보서비스 홈페이지》

6. 임수간任守幹)을 전송하는 승지 金始慶의 시 (2006. 2. 17. 영환(문) 제공) 제공자 주 : 숙종 37년 (1711년 )임수간(任守幹)1665(현종 6)∼1721(경종 1)은 통신사가 되어 일본에 파견되었는데 이때의 기록이 동사일기이다. 1711년 5월부터 이듬해 2월까지 10개월간의 기록을 건(乾)ㆍ곤(坤)으로 나누어 수록하였다. 이 책은 음률,ㆍ상수(象數), 병법, 지리 등 다양한 내용을 다루었다. 또 체제도 일기에 소제목을 붙여 일목요연하며, 일기와 중요 기록을 구분하고 일부 기록은 원래 지은 자를 명기하여 혼란이 없도록 한 점이 돋보인다. 이때 여러문인들이 전별하는 글인 신장(貝+盡 章) 을 지었는데 여기에 김시경 선조님의 글이 있어 소개함. 출전 : <돈와유집> 속의 東사日記 (*사-뗏목 사:木+差). 신장(貝+盡 章) [승지 김시경 선여(金始慶善餘)]. 돈와부군(遯窩府君)이 일본에 사신으로 갈 때의 신장. 신묘년(1711, 숙종 37)

전권사신은 재주와 꾀를 갖춰야 하는 것 / 殊方專對仗才猷 묘하게도 1)호당의 첫째 인물을 뽑았네 / 妙選湖堂第一流 사절이 새벽에 임금께 하직하니 / 使節曉辭天北極 문창성이 밤에 일본 땅에 비치네 / 文星夜照日東陬 뱃머리는 상제 딸의 베틀 괴던 돌을 향하고 / 사頭帝女支機石 (*사-뗏목 사:木+差) 돛대 밖은 진 나라 동자들의 약 캐던 섬일세 / 帆外童男採藥洲 산과 바다 천만 경치를 다 거둬 와서 / 領略海山千萬景 나를 위해 그 이야기 들려 주게나 / 歸來爲我說奇遊 왕사에 분주하여 저녁에 2)얼음을 마시는데 / 王事驅馳夕飮氷 타향에서의 이별의 한은 이루 다 견디기 어려우리 / 異鄕離恨浩難勝 온 조정의 덕망이 무거우니 시가 삼백 편이고 / 當朝望重詩三百 나라에 바친 몸이 가벼우니 바다가 만층일세 / 許國身輕海萬層 물결은 돛대를 보내 대마도를 지나는데 / 波送一帆經對馬 바람은 유월을 장식해 건붕에 대이도다 / 風摶六月진騫鵬 (*진-쫒을 진. 走+구슬 옥 없는 珍) 이번의 그 행차는 평생에 으뜸이라 / 奇遊最是平生冠 쾌히 부상에 뜨는 새벽해를 보리 / 快覩扶桑曉日昇

주석 : 1) 호당 : 독서당(讀書堂)의 별칭. 본서의 저자인 임수간(任守幹)이 일찍이 여기서 사가독서(賜暇讀書)를 한 사람이므로 한 말. 2) 얼음을 마시는데 : 음빙(飮氷)은 ① 얼음을 먹음. 마음이 불안 초조함의 비유. ② 관리가 나라를 위하여 애태움. ③ 곤궁하면서도 깨끗한 절조를 지킴. * 임수간(任守幹) 소개 1665(현종 6)∼1721(경종 1). 조선 후기의 문신. 본관은 풍천(豊川). 자는 용여(用汝), 호는 돈와(遯窩). 우참찬 상원(相元)의 아들이다. 1690년(숙종 16) 생원시에 합격하였고, 1694년 알성문과에 병과로 급제, 곧 설서가 되었고, 정언을 거쳐 1699년 이만성(李晩成) 등 8인과 함께 홍문록(弘文錄)에 올랐다. 그뒤 수찬·교리·정언·부수찬 등을 번갈아 역임하다가 1703년 당쟁의 폐단과 시정(時政)의 득실을 논하였으나 받아들여지지 않자 일시 향리에 은거하였다. 곧 재기용되어 지평이 되었고, 1707년 사직으로 문신중시(文臣重試)에 병과로 급제하였다. 그 뒤 이조좌랑 겸 문학·교리·수찬 등을 역임하다가 1709년 사가독서(賜暇讀書)를 하였다. 다음해에 통신부사가 되어 일본에 파견되었으나 대마도주의 간계에 속아 투옥, 파직되었다. 1720년에 재기용되어 승지에 올랐다. 그는 경사(經史)에 밝았으며 음률(音律)·상수(象數)·병법(兵法)·지리 등에도 해박하였다고 한다. 저서로 《돈와유집》이 있다.

<동방급제자> (2006. 4. 7. 항용(제) 제공) 숙종8년(1682) 춘당대시때는 45명의 합격자를 냈다. 이름 생년 자 호 본관 합격등급 김구(金構) 1649 기축 사긍(士肯) 관복(觀復) 청풍(淸風) 甲科1 김덕기(金德基) 1654 갑오 재이(載而) 선산(善山) 丙科5 김령(金坽) 1647 정해 재원(載元) 삼척(三陟) 丙科8 김만길(金萬吉) 1645 을유 자적(子迪) 광주(光州) 乙科1 김시경(金始慶) 1659 기해 선여(善餘) 안동(安東) 乙科5 김창협(金昌協) 1651 신묘 중화(仲和) 농암(農岩) 안동(安東) 甲科1 김태창(金兌昌) 1632 임신 열지(說之) 경주(慶州) 丙科7 김홍복(金洪福) 1649 기축 자회(子懷) 동원(東園) 김해(金海) 丙科6 김횡(金澋) 1636 병자 중심(仲深) 연안(延安) 甲科3 박규세(朴奎世) 1647 정해 사장(士章) 울산(蔚山) 丙科17 박두세(朴斗世) 1650 경인 사앙(士仰) 울산(蔚山) 乙科4 박익무(朴益茂) 1638 무인 경여(慶餘) 밀양(密陽) 丙科9 성관(成瓘) 1643 계미 옥여(玉汝) 창녕(昌寧) 乙科3 신후(申垕) 1643 계미 중보(重甫) 평산(平山) 丙科23 심권(沈權) 1643 계미 성가(聖可) 청송(靑松) 丙科14 연최적(延最績) 1663 계묘 무경(茂卿) 곡산(谷山) 丙科4 유명웅(兪命雄) 1653 계사 중영(仲英) 기계(杞溪) 丙科4 유명홍(兪命弘) 1656 병 신 계의(季毅) 죽리(竹里) 기계(杞溪) 丙科6 유봉징(柳鳳徵) 1649 기축 계숙(季叔) 문화(文化) 丙科7 유수함(柳壽咸) 1663 계묘 형로(亨老) 문화(文化) 丙科16 윤빈(尹彬) 1630 경오 자문(子文) 남원(南原) 乙科2 윤성교(尹誠敎) 1635 을해 행일(行一) 파평(坡平) 丙科13 윤세희(尹世喜) 1642 임오 공도(公度) 해평(海平) 丙科1 이덕성(李德成) 1655 을미 득보(得甫) 반곡(盤谷) 전주(全州) 丙科1 이두악(李斗岳) 1644 갑신 계첨(季瞻) 용인(龍仁) 丙科12 이세기(李世機) 1653 계사 자장(子張) 여흥(驪興) 丙科11 이익수(李益壽) 1653 계사 구이(久而) 전주(全州) 丙科2 이정(李禎) 1645 을유 성서(聖瑞) 경주(慶州) 丙科19 이정겸(李廷謙) 1648 무자 경익(景益) 전의(全義) 丙科24 이제민(李濟民) 1645 을유 홍지(弘之) 연안(延安) 丙科20 이준(李浚) 1644 갑신 이원(而源) 연안(延安) 丙科5 이중장(李重章) 1659 기해 문중(文仲) 전주(全州) 丙科3 이진휴(李震休) 1657 정유 백기(伯起) 여흥(驪興) 丙科18 이해준(李海準) 1653 계사 계도(季度) 벽진(碧珍) 乙科7 이현조(李玄祚) 1654 갑오 계상(啓商) 전주(全州) 乙科6 이희창(李喜昌) 1644 갑신 재흥(再興) 전주(全州) 丙科2 임원성(任元聖) 1636 병자 여해(汝諧) 풍산(豊山) 丙科22 정제태(鄭齊泰) 1652 임진 사첨(士瞻) 연일(延日) 丙科3 조무훈(曹武勛) 1661 신축 도경(道卿) 가흥(嘉興) 乙科2 조석(曹錫) 1634 갑술 규보(圭甫) 가흥(嘉興) 乙科1 조의징(趙儀徵) 1649 기축 상보(祥甫) 한양(漢陽) 甲科2 주항도(朱恒道) 1650 경인 여구(汝久) 능성(綾城) 丙科25 채정린(蔡廷麟) 1642 임오 일서(一瑞) 미상(未詳) 丙科21 홍수주(洪受疇) 1642 임오 구언(九言) 호은(壺隱) 남양(南陽) 丙科10 홍수헌(洪受瀗) 1640 경진 군택(君澤) 담포(淡圃) 남양(南陽) 丙科15

<신 경매 간찰 소개> (2007. 1. 27. 태영(군) 제공) 김시경(金始慶)선조님 간찰

1) 크기 : (가로 * 세로 ) 43 * 26 센티 2) 상태 : 양호 3) 경매처의 필자 소개 내용 :김시경(金始慶:1659~?)/肅宗 8년 (임술, 1682년), 增廣試 乙科5 * 인적사항 : 생년(生年) 기해1659(己亥1659) 자(字) 선여(善餘) 본관(本貫) 안동(安東) 거주지(居住地) 미상(未詳) * 가족사항 : 부(父) 김두서(金斗瑞) 조부(祖父) 김영희(金永熙) 증조부(曾祖父) 김구(金榘) 외조부(外祖父) 봉산군 이형신(蓬山君 李炯信) 처부(妻父) 이두광(李斗光) * 이력 및 기타사항 : 소과(小科) 1682(임술) 생원시 전력(前歷) 통덕랑(通德郞) 관직(官職) 승지(承旨) * 경매처 : 금요고서방 시작가 20만원

|