본문

|

|

|

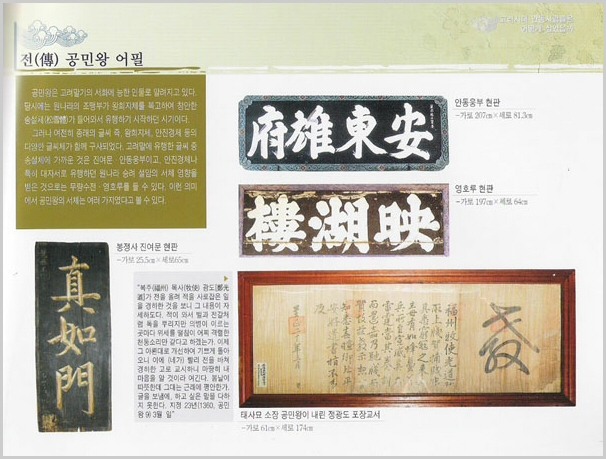

1. 상서공(휘 孝印) 소개 ? ∼ 1253 (고종40)

고려 고종 때의 문신. 본관은 안동. 충렬공(휘 方慶)의 부친이다.

일찍이 학문에 전심하여 1208년(熙宗 4. 戊辰)에 皇甫瓘과 함께 과거에 급제하였고 글씨에 뛰어났다. 1231년(고종 18) 몽고군이 고려에 대한 침략을 개시하자 전중시어사(殿中侍御史)로서 몽고측의 첩문(牒文)을 인수하는 일을 맡았으며, 1250년에는 상서좌승(尙書左丞)으로 동지공거가 되어 과거를 주관하였다. 벼슬은 병부상서·한림 학사(兵部尙書翰林學士)에 이르렀다.

족보의 기록에 전해오기를 상서공 김효인의 필적이 경북 포항시 송라면 중산리의 보경사(寶鏡寺), 영암(靈巖)의 도갑사(道甲寺-?.미확인), 강진(康津)의 월남사(月南寺) 등지에 있는데, 모두 임금의 명으로 비명(碑銘)을 쓴 것이라 한다.

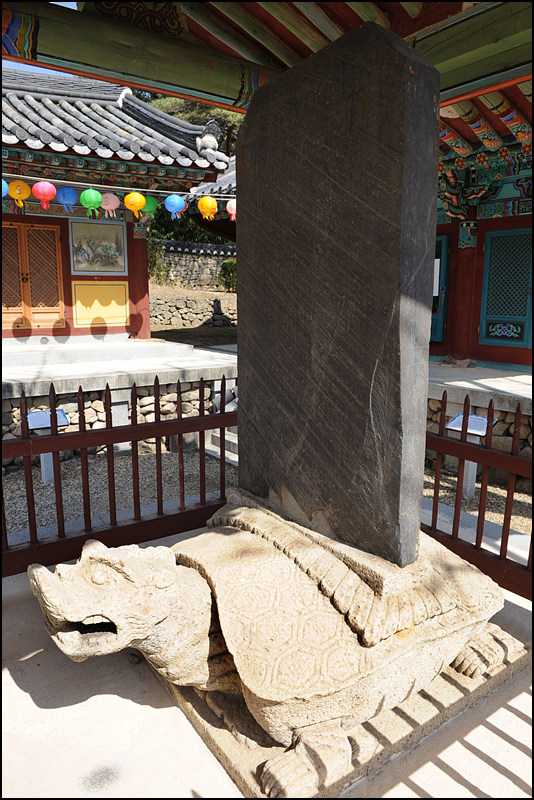

보경사의 원진국사비(보물 제252호)는 경북 포항시 내연산 기슭에 있는 보경사 내에 비각을 세워 보호하고 있다.

* 1241년(고종 28)에 公이 慶州 留守가 되었다는 기록이 있다--<尙書 金孝印 辛丑에 도임하다>(國譯 東京通誌. 경주문화원 간. P284. 2003. 2. 3. 성회(안) 제공).

<상서공(휘 효인) 연보> (2003. 8. 8. 주회(안) 제공) 1) ?∼1253(고종 40). 고려 고종 때의 문신. 본관은 안동. 방경(方慶)의 아버지이다. ---3남2녀중 장남 방경의 출생년도 1212년의 25년전 쯤으로 보면 상서공의 출생년도는 1187년 전후로 추정할 수 있음--- 2) 장야서승 겸 직사관을 지내시고 贈은청광록대부 상서우복야이신 <1300년 김방경묘지명> 敏成의 5남(문하시랑 평장사 판이부사 문간공 효공=창, 효인, 동정 효구, 상락백 밀직부사 효수, 좌정승 상락후 효조) 1녀(윤행에 출가)중 둘째아들로 태어났다. <족보> 3) 공은 성품이 엄숙하고 굳셌으며, 예서(隸書)를 잘 썼다. 문장(文章)과 사업(事業)이 한 시대에 걸출(傑出)하였으니, 그 일은 『동국여지승람(東國與地勝覽)』에 보인다. 영열공(英烈公) 금의(琴儀)를 스승으로 모셨는데, 이름이 사림에서 으뜸이었다. 젊은 나이에 과거에 급제하니 세상에서 칭하기를 “금학사옥순문생(琴學士玉筍門生)”이라 하였다. <족보> ---熙宗 4년(1208). 戊辰科. <방목열기>--- 4) [삼일포 단서석 (三日浦丹書石)] 시문을 지었다. <동문선> 5) 1224년 (경북 포항) 보경사 원진국사비를 이공로 찬, 김효인 書로 세웠다. 당시 "♠장사랑 대관서승 겸 보문각 교감"을 지내시고 <보경사 원진국사비문> ---2003년 8월, 안사연 여름캠프 원진국사비 친견시 벼슬명과 휘자 직접 확인--- 6) 영암(靈巖)의 도갑사(道甲寺) 등지에 임금의 명으로 비명(碑銘)을 썼다. <족보> 7) 1231년(고종 18) 몽고군이 고려에 대한 침략을 개시하자 ♠전중시어사(殿中侍御史)로서 몽고측의 첩문(牒文)을 인수하는 일을 맡았으며 <고려사> 8) 1235년 (또는 1238-1241년 사이)에 (전남 강진) 월남사지 진각국사비 前面 비문을 이규보 찬, 김효인 書하였다. 당시 "♠장사랑 중서사인 지제고 태자사의랑 사 자금어대"를 지내시고 <월남사지 진각국사비 전면비문 탁본, 이규보의 동국이상국집 등 비문자료> 9) 辛丑(1241년)에 ♠경주유수로 도임하다. <국역 동경통지> 10) 1250년 고종37년 5월에 평장사 임경숙이 지공거로 되고 ♠상서좌승 김효인(金孝印)이 ♠동지공거로 되어 진사를 뽑았는데 김응문(金應文) 등 29명, 명경과 3명, 은사과 8명에게 급제를 주었다. <고려사> ---삼별초의 반란 때에 김방경이 반적들을 격파하였을 때 그의 아버지 김효인(金孝印)의 문생(文生)이 된다 하여 적들에게 붙잡혀 있던 이행검을 살려 주었다.<고려사 이주 열전>--- 11) 1250년에 월남사지 진각국사비 後面 비문을 최자 찬, 탁연 書로 세울 당시 "♠비서감"을 지내시고 <월남사지 진각국사비 후면 비문> ---현재 남아 있는 월남사지 진각국사비 후면 음기에서 '秘書監 金孝印' 글자 확인 가능--- 12) 고종계축40년(1253) 경인일에 ♠병부상서 한림학사 김효인(金孝印)이 죽었다. <고려사> 13) 벼슬은 ♠정의대부 병부상서 한림학사 충사관 수찬관 지제고(正議大夫兵部尙書翰林學士充史官修撰官知制誥)에 이르렀으며, 증 ♠금자광록대부 중서령(贈金紫光祿大夫中書令)이시니 충렬공으로 인(因)하여 추봉(追封)된 것이다. <1300년 충렬공 김방경 묘지명>, <1321년 문영공 김순 묘지명>, <1329년 김승용 묘지명>, <1302년 아미타불 복장유물중 영가군부인 발원문>, <1300년대 광산김씨 김련-김진 호구단자> 14) 원흥진부사 낭장 김해부<1300년 김방경묘지명> 신호위정용낭장<1300년대 광산김씨 김련-김진 호구단자> 宋耆의 따님 추봉금관국대부인 금녕송씨<1300년대 광산김씨 김련-김진 호구단자>와 결혼하여 3남(방경, 밀직부사 동경유수 지경, 좌정승 충순공 현경) 2녀(박주수령 강분, 연주수령 권천에 출가)를 낳았다. <족보, 고려사> --?또다른 1녀---최문본의 처 영가군부인 <1302년 아미타불 복장유물 영가군부인 발원문>---

2. 한시 소개

1) 三日浦丹書石 刻碑金雋碣古猶多(각비전갈고유다)-비석을 새기는 일은 옛부터 많아도 蘇食塵侵字轉訛 (소식진침자전와)-이끼와 풍진에 깎여 글자가 변하는데 爭似指頭千載血 (쟁사지두천재혈)-어찌 손가락의 피는 천년이 지나도록 一淪山石不銷磨 (일윤산석불쇄마)-한 번 돌에 스며들고는 없어지지 않는가 *해석 : 2004. 3. 안사연 종합 번역문

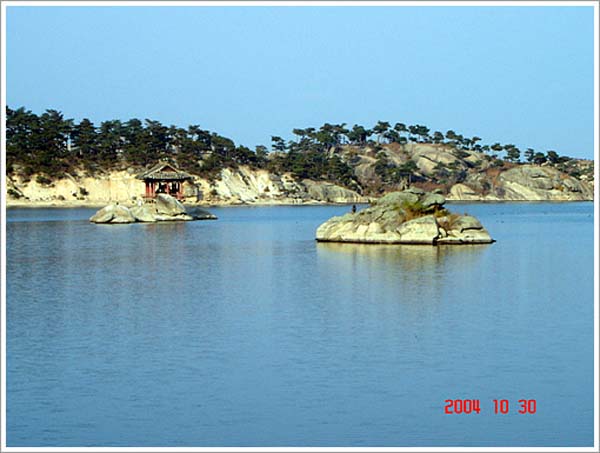

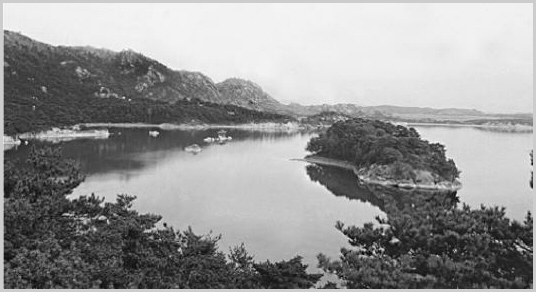

2) <삼일포 소개> 북한의 강원도 고성군에 있는 호수. 면적 약 0.7km2. 둘레 4.5km. 관동팔경의 하나이다. 고성에서 온정리(溫井里)로 12km 가량 가면 북쪽 언덕 너머에 있다. 석호(潟湖)로 북서쪽에 거암이 솟아 있고, 남쪽 호안에는 기암이 많은 구릉이 있다. 신라시대에 영랑(永郞) ·술랑(述郞) ·남석랑(南石郞) ·안상랑(安祥郞) 등 4국선(四國仙)이 뱃놀이를 하다가 절경에 매료되어 3일 동안 돌아가는 것을 잊었기 때문에 삼일포라는 이름을 얻었다고 한다. 근처에 사선정(四仙亭) ·몽천암(夢天庵) 등이 있다.

<삼일포 사선정과 단서암> (2004. 11. 1. 영윤(문) 현지 촬영 제공)

<사선정(우)과 단서암(좌)--단서암 우측면 아래쪽으로 단서가 있는데 1/2이 물에 잠겨 있다> (2006. 2. 22, 항용(제) 현지 촬영)

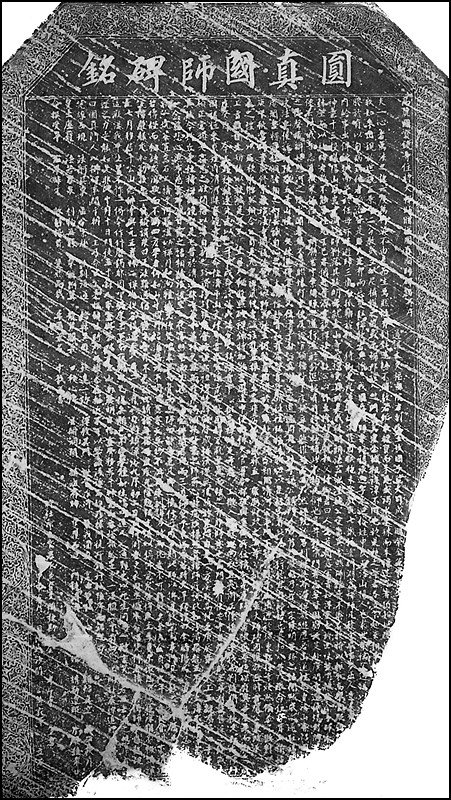

3. 보경사 원진국사비(圓眞國師碑) 소개 1)각종 사진 자료

<원진국사비 탁본>

<비 상단부 글자를 묵서로 재 편집한 것>

2) 원진국사비 전경 사진 및 비문 전문 소개

<원진국사비 전경> (2003. 4. 12. 발용(군) 제공)

3)보경사원진국사비(寶鏡寺圓眞國師碑) 원문 및 번역문 소개 (2005. 6. 6. 태서(익) 제공)

경상북도 포항시 북구 송라면 중산리 보경사에 있는 고려의 고승 원진국사 승형(圓眞國師 承逈 : 명종 1, 1171~고종 8, 1221)의 비. 이공로(李公老)가 짓고 김효인(金孝印)이 써서 1224년(고종 11)에 세웠다. 현재 원 위치에 있는 비는 귀부에 비신 양 모서리를 줄인 규형 비신의 형태이다. 비신에는 당초문을 둘렀는데 오른쪽 아랫부분이 파손되었다. 비문의 내용은 국사가 산양에서 태어나 운문사 연실선사(淵實禪師)에게 출가하여 승과에 급제하고 조계산에 가서 보조국사에 법요를 묻고 문성암에서 능엄경을 열람하고 유점사 주지를 지내고 서울에 가서 강종·희종·고종의 우대를 받고 보경사 주지를 지냈으며 기도와 덕행으로 감응을 많이 남기고 입적한 생애를 기술하였다

시대 고려 연대 1224년(고종11년) 유형/재질 비문 / 돌 문화재지정 보물 - 252호 크기 높이 172.7cm, 너비 103cm, 글자크기 2.1cm 출토지 경상북도 포항시 북구 송라면 중산리 622 보경사 소재지 (한국)-경상북도 포항시 북구 송라면 중산리 622 보경사 서체 해서(楷書) 찬자/서자/각자 이공로(李公老) / 김효인(金孝印) / 미상

<해석문>

고려국(高麗國) 보경사주지(寶鏡寺住持) 대선사(大禪師) 증시원진국사 비명 병서(贈諡圓眞國師 碑銘 幷序) 통의대부(通議大夫) 추밀원(樞密院) 우부승선(右副承宣) 시국자감(試國子監) 대사성(大司成) 사자금어대(賜紫金魚袋) 신(臣) 이공로(李公老)가 왕명을 받들어 짓고, 장사랑(將仕郞) 대관서승(大官署丞) 겸(兼) 보문각(寶文閣)교감(校勘) 김효인(金孝印)은 교칙(敎勅)에 의하여 쓰다.

대저 일심(一心)이란 만법(萬法)의 총체이므로 육도(六度) 만행(萬行)이 이를 말미암아 생겨나지 않음이 없다. 그러나 성품(性品)에는 영리하고 아둔한 차이가 있으며, 혼미(昏迷)하고 깨달음이 같지 않으므로, 마치 때 묻은 헌옷 속에 보배를 달고 있으나, 알지 못함과 같으며, 혹자(或者)는 탁한 물 밑에 빠뜨린 보주(寶珠)를 찾으려 하나, 찾지 못하니, 이 이치를 미매(迷昧)한 자는 마치 땅속에 묻혀 있는 보물을 알지 못하는 것과 같다. (결락) 이와 같이 부처님께서 미혹한 중생(衆生)을 불쌍히 여기시고, 세상에 출현하시어 삼승(三乘)과 12분교(十二分敎)를 설하였으며, 혹은 비니(毗尼)로 신(身)·구(口)·의(意)를 섭호(攝護)하는 율장을 세웠고, 혹은 선나(禪那)로 진리의 세계를 증입(證入)하는 문(門)을 제시하되, 대개 중생(衆生)의 기근(機根)이 그 깊고 옅음이 같지 않음을 보여 주셨다.

이에 대하여 후대(後代)의 학자들이 각기 저마다 종취(宗趣)를 세우므로서 서로의 주장이 대립하고 모순되어 (결락) 깊이 공(空)과 유(有)에 국집하여 자신이 병들었음은 알지 못하고, 다른 종파(宗派)에게 사병(邪病)에 빠졌다고 비방하면서, 도도(滔滔)하게 자기의 주장은 모두가 옳다고 역설하는 실정이다. 그러나 공(空)과 유(有)를 양망(兩忘)하고, 선(禪)과 교(敎)를 쌍홍(雙弘)하여, 어느 한쪽으로 치우치지 않는 이는 오직 우리 원진국사(圓眞國師) 밖에 없지 않는가! 스님의 휘는 승형(承逈)이요, 자는 영회(永廻)이며, 속성은 신씨(申氏), 상락(上洛)의 산양(山陽)출신이다. 선대(先代)는 대대로 유가(儒家)이었다.아버지의 이름은 통한(通漢)이니, 이(以) (결락) 내급사(內給事)로 있다가 금성(錦城)군수(郡守)로 부임(赴任)하여 재임(在任) 중에 순직하였고,어머니도 또한 일찍 돌아가셨다. 그리하여 스님은 3살 때 고아(孤兒)가 되어 숙부(叔父)인 시어사(侍御史) 광한(光漢)에 의해서 국양(鞠養)되었다. 총명하고 영특하여 해포(孩抱)로부터 전혀 희완(戲翫)하는 일이 없었으며, 7살 때 운문사(雲門寺) 연실선사(淵實禪師)를 은사로 하여 스님이 되었다. 모든 언행(言行)과 거지(擧止)가 모두 다른 아이들과 달랐다. 그리하여 모든 사람들이 희세(希世)의 신동(神童)이라고 입을 모았다. 13살 적에 경상북도 문경군 가은면 원북리(院北里) 희양산(曦陽山) 봉암사(鳳嵓寺) 동순(洞純)스님을 은사로 하여 스님이 되었다. 다음 해 전라북도 김제군 금산사(金山寺) 계단(戒壇)에서 비구계(比丘戒)를 받았다.

이로부터 청정하고 엄격하게 계주(戒珠)를 지켜 법기(法器)를 크게 키웠다. 그리하여 동순(洞純)스님이 매우 애중(愛重)히 여겼다. 그러나 스님은 명교(名敎)를 좋아하지 아니하고, 교종(敎宗)을 벗어나 뜻을 고상(高尙)한 데 두어 운종(雲蹤)과 학태(鶴態)처럼 초연 자약(超然 自若)하여, (결락) 깊은 숲속에서 정진(精進)하려 하였으나, 그러나 늙은 동순(洞純)스님을 두고 훌쩍 떠날 수가 없었다. 정사년(丁巳年)봄 해마다 연례적(年例的)으로 개최하는 보제사(普濟寺) 담선법회(談禪法會)에 참석하고 있는 중, 순공(純公)이 입적하였다는 부고를 받고,장례식에 떠나기 전 시어사(侍御史)인 숙부(叔父)를 찾아가서 여쭙되, 인생은 마치 아침 이슬과 같고, 부귀는 또한 뜬 구름과 같아서, 저는 세상 살이가 마치 밀을 십는 것과 같나이다. 그러나 지금 우리 스님께서 입적(入寂)하였으므로 곧 떠나서 나의 초지(初志)를 성취하리라 하고는, 석장(錫杖)을 짚고 곧바로 떠났다. 이때 명종(明宗)임금이 조회(朝會) 때 신하들로부터 스님의 도행(道行)이 고매하다는 보고를 듣고, 유사(有司)에게 조칙(詔勅)을 내려 스님의 도행을 초록(抄錄)하였으니, 이는 상례(常例)를 벗어난 조치인 것이다.

이 해 가을 종문(宗門)의 기숙(耆宿) 대덕(大德)스님들이 모두 강하게 권하므로, 광명사(廣明寺) 선불장(選佛場)에 나아가서 어려운 질문에 대답하니, 마치 공허(空虛)에 전하는 소리와 같으며, 유창하여 날아가는 듯한 변재(辯才)는 층암절벽(層岩絶壁)에서 떨어지는 물과 같아서 듣는 사람들이 감동하여 눈물을 흘리지 않는 이가 없었다.그리하여 선불장에 참석한 중사(中使)와 증관(證官)과 석덕(碩德)들이 모두 상(床)에서 내려 공손히 서서 경청하였으므로, 상상품(上上品) 승과(僧科)에 발탁되었다. 그러나 스님은 이미 명리(名利)에 대하여 전혀 마음에 개체(芥滯)함이 없고, 다만 두루 명산승지(名山勝地)를 순유(巡遊)코자 할 뿐이었다. 드디어 조계산(曹溪山)으로 가서 보조국사(普照國師)를 참방하고 법요(法要)를 물은 다음, 강원도 강릉군 오대산(五臺山)으로 가서 문수보살님 앞에서 예배기도(禮拜 祈禱)를 하고 명감(冥感)을 받았다. 이어 춘천(春川) 청평산(淸平山)으로 진락공(眞樂公)의 유적을 답사하면서 김부철(金富轍)이 지은문수사기(文殊寺記)를 살펴보니, 공(公)이 문인(門人)들에게 이르기를, 수능엄경(首楞嚴經)은 심종(心宗)을 증인(證印)한 것이므로, 불교의 진리를 발명(發明)함에 있어 중요한 내객(內客)이다라는 말을 보고, 크게 감동을 받았다.

드디어 문성암(聞性庵)에 주석(住錫)하면서 능엄경 10권을 모두 열람하고, 제상(諸相)이 환망(幻妄)임을 통달하고, 반면 자심(自心)이 강대무변(廣大無邊)함을 알고서야 비로소 능엄(楞嚴)의 묘지(妙旨)를 믿게 되었으니, 숙세(宿世)부터 선근(善根)을 심음이 있어 일찍이 큰 원(願)을 발(發)하여 자주 자주 불법(佛法)의 교리를 선양하되, 반드시 이 능엄경으로서 으뜸을 삼았으니, 능엄교법(楞嚴敎法)이 세상에 널리 성행하게 된 것이 스님으로부터 시작되었다. 태화(泰和) 8년 무진(戊辰)에 왕명으로 개골산(皆骨山) 유점사(楡岾寺)에 주지(住持)토록 하였다. 경오년(庚午年) 가을 당시 귀척(貴戚)들이 경기의 연법사(演法寺)에서 법회를 개설하고, 왕에게 주청(奏請)하여 스님을 법사(法師)로 모시기로 하고, 편지를 보내어 고청(固請)하였다. 이로 말미암아 경사(京師)로 나아갔다. 지금의 상국(相國)인 청하공(淸河公)이 문하(門下)의 잠리(簪履)수천 명을 데리고 나와 도성의 동쪽에 있는 곽주사(郭注寺)로 영접하되, 기꺼이 경개(傾盖)로 환대하고 구의(摳衣)의 예를 다하였으니, 마치 돌로써 물에 던짐에 문연(脗然)히 상합(相合)함과 같았다. 청하공(淸河公)은 이때부터 더욱 선풍(禪風)을 중(重)히 여겨 조계종의 법유(法乳)로 하여금 우리나라에 진작(振作)하는데 진력(盡力)하였으니, 이것이 어찌 숙연(宿緣)의 소감(所感)이 아니겠는가?

강종 임금이 즉위한지 3년째 되던 해에(1213) 삼중대사(三重大師)의 법계를 비수(批受)케 함에 스님께서는 굳게 사양하여 피하고자 하였으나, 당시 진강공(晉康公)이 정승(政承)인 영상(領相)으로 있었고, 희종(熙宗) 임금도 스님에 대한 총애가 지극하였으므로 부득이(不得已) 비직(批職)을 받았다. 그리고 이 해 겨울에 임금께서 비전(秘殿)으로 스님을 초빙하여 선록(禪錄)을 점파(點破)함으로써 더욱 존경하게 되었다. 이로 말미암아 중사내시(中使內侍)대관서령(大官署令) 소경여(邵敬輿)를 보내어 스님이 주지(住持)하는 정사(精舍)를 중수하게 하였다. 이보다 앞서 스님께서 어느 때 풍악산(楓嶽山) 보덕굴(普德崛)에서 지낼 때, 특이(特異)한 꿈을 꾼 적이 있는데,지금에 미치고서야 그 꿈을 징험(徵驗)하게 되었다. 계유년(癸酉年)에 이르러 지금의 고종(高宗) 임금께서 천조(踐祚)하고 선왕(先王)인 강종의 뜻을 계승하여 2년 갑술(甲戌)에 곽주사(郭注寺)를 중수하여 낙성법회(落成法會)를 열어 선지(禪旨)를 크게 천양(闡揚)하고 선사(禪師)의 법계를 비수(批授)하였다.그리고 이 해 봄에 또 고종 임금이 스님을 비전(秘殿)으로 초청하여 상의직장(尙衣直長)동정(同正) 서치(徐稚)의 아들로써 자기 대신 삭발하여 스님이 되게 하였다. 다음 해 가을에 또 대선사(大禪師)의 법계를 비가(批加)하고, 조칙(詔勅)을 내려 동경(東京) 이내(理內)인 청하현(淸河縣) 보경사(寶鏡寺)에 주지(住持)토록 하였다. 이보다 앞서 청평산(淸平山) 문수사(文殊寺)와 설악산(雪嶽山) 한계사(寒溪寺)에 주지(住持)토록 명하였으나, 모두 고사(固辭)하고 취임하지 않았다. 지금 보경사의 주지를 맡은 것은 강권(强勸)에 의한 것이지, 결코 스님의 뜻은 아니었다. 운문산(雲門山)에 복안사(伏安寺)란 절이 있었는데, 항적(降賊)의 주장(主長)들이 연수(淵藪)에 모여 있던 구염(舊染)의 좋지 못한 형태가 아직까지 말끔히 정돈(整頓)되지 않아서, 당두(堂頭)와 노숙(老宿)스님들이 크게 염려하고 있었다. 이들을 새로운 생활의 길로 개도(開導)코자 하여 스님을 초청해서 특별히 법회(法會)를 열고, 육조단경(六祖壇經)을 강설하였더니, 군적(群賊)들이 모두 크게 감화를 받아 눈물을 흘리면서 다시는 흉폭한 짓을 하지 않겠다고 다짐하였다. 이로부터 그 지방 일대(一帶)가 베개를 높이 베고 편안히 잠을 잘 수 있는 태평세상(太平世上)이 되었다.

경진년(庚辰年) 봄에 태상왕(太上王)인 강종이 넷째 아들에게 출가(出家)토록 명하여 손수 그의 머리를 깎아 주었으니, 지금의 진구사(珍丘寺) 주지(住持) 경지선사(鏡智禪師)가 바로 그 분이시다. 옛날 청도군(淸道郡) 칠엽사(七葉寺) 총림에 있을 때, 오랫동안 날이 가물어 정천(井泉)이 고갈하여 하늘을 쳐다보고 걱정하지 않는 사람이 없었다. 이때 스님께서 정심(淨心) 재계(齋戒)하고 장로자각(長蘆慈覺) 종이선사(宗頤禪師)가 설(說)한 바, 사갈라용왕(沙渴羅龍王)이 대해(大海)를 떠나지도 아니하고, 또한 용궁(龍宮)에서 나오지도 않는다는 기우법요식(祈雨法要式)을 담설(談說)하여 오직 중생을 위하는 일념(一念) 자비심(慈悲心)으로써 자비의 구름을 일으켜, 감로(甘露)의 비를 내려 주십사고 하는 말을 되풀이 하면서, 정근(精勤)하여 밤이 새도록 철야(徹夜)하였더니, 갑자기 호우(豪雨)가 쏟아졌다. 그리고 또 팔공산(八公山)염불난야(念佛蘭若)에 있을 때, 2·3명의 도반(道伴)과 함게 동봉(東峰)에 모여 차를 끓여 마시고 있었다. 이때에도 날이 크게 가물었다. 스님께서 이르기를 지금 비는 내리지 않고, 불볕 더위가 계속함은 재기(災氣)가 덮인 까닭이니, 말라가는 못자리가 타고 있는 농작물(農作物)을 어찌 그대로 보고만 있겠는가? 하고, 한 잔의 차(茶)를 바위 위에 올려 놓고 아라한(阿羅漢)님께 기도하되, 선월화상예참문(禪月和尙禮懺文)으로써 예식 도중 아직 범창(梵唱)이 끝나기도 전에 갑자기 단 비가 내려 전답(田畓)이 완전히 해갈(解渴)되었다.

대개 스님의 덕행(德行)으로 감응(感應)한 바가 많았으니, 이는 스님께서 전도(傳道)와 수업(授業)을 의무로 여겨 내면(內面)으로는 대묘(大妙)의 성기(城基)에 도달하였고, 밖으로는 무궁(無窮)한 중생들의 근기(根機)에 응하였다. 법등(法燈)을 끊임없이 전(傳)하고, 혹은 경(經)을 일러주되 마치 이 병의 물을 저 병으로 옮기는 것과 같이 하나도 누락(漏落)함이 없었다. 사방(四方)의 학자(學者)들이 산두(山斗)처럼 숭앙(崇仰)할 뿐만 아니라, 둥근 달이 바다를 비추니, 바다 물결이 밝지 않음이 없고, 감로(甘露)가 하늘에서 떨어지니, 만물(萬物)이 윤택(潤澤)을 받지 않음이 없는 것과 같았다. 그의 교훈(敎訓)을 받은 이는 마치 적시(適時)에 내려 주는 감우(甘雨)를 만남과 같이 희열을 느꼈다. 스님으로부터 교화(敎化)를 받은 사람은 그 수를 헤아릴 수 없을 정도로 많았다. 대금(大金) 정우(貞祐) 9년 신사(辛巳) 여름에 이르러 문하(門下)의 청류(淸流)를 모아 놓고, 열심히 능엄경(楞嚴經)을 가르쳤다. 그러던 중 어느날 갑자기 대중(大衆)들에게 이르시되, 정법(正法)을 만나기 어려움이 마치 귀목(龜木)과 같느니라. 나 또한 이 세상에 살아 있을 날이 얼마 남지 아니하였으니, 바라건대 여러 존숙(尊宿)스님들은 세월을 허송하지 말고 힘써 말세의 불법을 홍천(弘闡)하여 부처님의 뜻에 어긋나지 않도록 하라고 당부하였다. 대중들은 이 말을 듣고, 깜짝 놀라 어찌할 바를 몰랐다. 그 해 6월에 이르러 미양(微恙)를 보인 후, 병세가 점점 심면(沈綿)하고 침심(寢深)하였으나, 그래도 오히려 능엄경 강연(講演)을 중지하지 아니하였다. 7월 팔공산(八公山) 염불사(念佛寺)로 이석(移錫)하였다. 마지막으로 원정(元正)과 청림(靑林)등 두 선로(禪老)와 함께 종용(從容)히 도담(道談)을 나누었다. 8월 28일에 이르러 삭발하고, 목욕하였다. 9월 2일 시자(侍者)를 불러 옷을 갈아 입고, 단정히 승상(繩床)에 앉아 범패(梵唄)를 읊게 하였다. 이때 시자(侍者)가 스님께 임종게(臨終偈)를 청(請)하니, 스님은 눈을 뜨고 한참동안 노려 보고 이르시기를, 이 어리석은 놈아! 내가 평생동안 한 게송(偈頌)도 지은 적이 없는데, 이제 와서 무슨 게송을 지어달라는 말인가? 하시고, 승상(繩床)을 세 번 내리친 다음, 곧 적요(寂寥)하므로, 가까이 가서 보니 이미 입적하시었다. 그러나 안색(顔色)은 조금도 변하지 아니하여 온 몸이 마치 살아 있을 때와 같았다.

위대하신 지라! 진리를 통달(通達)한 사람은 사(死)와 생(生)을 일체(一體)로 보아 죽음에 당하여도 언소(言笑)가 자약(自若)하며, 사거(死去)와 생래(生來)의 생각이 없으니, 자증(自證)과 자오(自悟)의 법력(法力)이 아니면 어찌 능히 이와 같을 수 있겠는가? 10월 10일 문도(門徒) 50여명이 영여(靈輿)를 모시고 팔공산(八公山) 남쪽 기슭에서 화장(火葬)하였다. 다음 날 영골(靈骨)을 수습(收拾)하여 신구산(神龜山)으로 이장(移葬)하고 탑(塔)을 세웠다. 세수는 51이요, 법랍은 37(비문에 24는 오치(誤植)이다)세였다. 고종(高宗) 임금께서 부고를 듣고 크게 진도(震悼)하시면서 국사(國師)로 추증(追贈)하고, 시호를 원진(圓眞)이라 증정(贈呈)하였다. 문인(門人)들이 스님의 탑비(塔碑)를 세우고자 조정(朝廷)에 건의(建議)하였다. 그리하여 임금께서 신(臣) 공로(公老)에게 비문(碑文)을 지으라고 하명하였으나, 신(臣)은 그 동안 문직(文職)으로써 막중한 추근(樞近)의 위치에 있으면서 폐하(陛下)를 욕되게 하고 있을 뿐아니라, 학식(學識)이 천박(淺薄)하여 도저히 비문을 지을 수 없다고 굳게 사양하였으나, 하는 수 없이 문도(門徒)들이 기록한 행장(行狀) 자료에 의거하여 억지로 서술(序述)하고 명(銘)하여 가로되, 위대(偉大)하신 부처님 서천(西天)에 출현 그의 법(法) 동점(東漸)하여 동토(東土)에 왔다 교리(敎理)의 내용(內容)따라 종파(宗派)가 성립(成立) 그 많은 종파들이 천하(天下)에 유통(流通) 종파마다 종지(宗旨)는 비록 다르나 돌아가는 표적(標的)은 다르지 않네 선(禪)과 교(敎)가 방법은 같지 않지만 구경지(究竟地)인 성불(成佛)엔 다르지 않다 위대하신 우리의 원진국사(圓眞國師)는 선(禪)과 교(敎) 차별없이 쌍홍(雙弘)하였다 청정(淸淨)하온 그 마음 지수(止水)와 같아 진리(眞理)의 그 세계(世界)를 두루 비추다 청정(淸淨)한 계(戒)의 광명(光明) 추월(秋月)과 같아 번잡한 중생세계(衆生世界) 초월(超越)하였다 홍대(弘大)하신 그 법력(法力) 춘천(春泉)과 같아 중생(衆生)을 이익(利益)함이 끝이 없도다 정정(錚錚)한 청풍납자(淸風衲子) 줄을 이어서 찾아든 용상(龍象)대덕(大德) 문(門)을 메우다 구수(口授)와 심전(心傳)으로 겸전(兼傳)하오니 조사관문(祖師關門) 훤하게 열려졌도다 태어나고 죽음은 때가 있는 법 후사(後事)를 당부하고 서회(西廻)하시니 수많은 제자(弟子)들이 어쩔줄 몰라 태산(泰山)이 무너지듯 넋을 잃었네 임금께 건의하여 비(碑)를 세워서 후세(後世)에 그 업적(業蹟)을 전(傳)하려 하여 절묘(絶妙)한 비문(碑文) 지으라는 그 명령(命令) 외람되이 신(臣)에게 내려졌도다 할수없이 선칙(宣勅)은 받자왔으나 확확(矍矍)히 뛰는 가슴 가눌 길 없네 탁월(卓越)하고 빛나는 그 이름이여 천만년(千萬年) 흘러가도 심금(心琴)을 치리 갑신년(甲申年) 5월 일 사문(沙門) 혜적(慧寂)등이 비석을 세우다.

<판독문>

圓眞國師碑銘題額」

高麗國寳鏡寺住持大禪師贈諡圓眞國師碑銘幷序」 通議大夫樞密院右副承宣試國子監大司成賜紫金魚袋臣李公老奉宣撰」 夫一心者萬法之揔六度萬行莫不由是而生焉然性有利鈍迷悟不同故若垢衣纒寳而未見或濁水求珠而未得迷之者猶如地塵埃□□□□□□□□□□□□」我如來出現於世說三乘十二分敎或立毗尼攝護之藏或示禪那證入之門盖爲重生機根淺深不同也於是後之學者各立宗趣互相矛盾□□□□□□□□□□」膠於空有以自病病他者滔滔皆是若夫空有兩忘雙弘禪敎者其惟 我圓眞國師乎師諱承逈字永迴俗姓申氏上洛山陽人也家世業儒父通漢以□□□□□□□」內給事出倅錦城而卒於任母亦早逝師三歲而孤鞠於叔父侍御史光漢聦悟夙發自孩抱未甞戲翫七歲依雲門淵實禪師凡發言擧事多出人意表衆皆曰□□□」神童十三投曦陽山鳳嵓寺洞純師剃落其髮明年就金山寺戒壇受具於是戒珠明郞法器泓澄純公愛重異常然師雅意不樂名敎將以振衣高擧雲蹝鶴態□□□」林壑而以純師老故不能勇往越丁巳春例赴普濟寺談禪法會純公凶訃至將赴喪就叔父侍御君曰人生若朝露富貴如浮雲吾於世味若嚼蠟然今吾師永逝而□」便去以成吾志乃杖策經往時 明廟當宇 聞師之道行及於抄選詔有司有司特加抄錄此不拘凡例也是年秋宗門耆宿輩皆固勸於是赴廣明寺選佛場對問若空虛」之傳聲飛辯如懸河之注水聞者莫不澘然場內中使及證官碩德皆下床拱立而聴擢爲上上品然師旣於名利殊無芥滯但欲遊歷名山遂往叅曹溪山普照國師次」決法要後詣江陵郡五臺山禮 文殊遂得冥感又往淸平山訪眞樂公之遺跡因見文殊寺記公謂門人曰首楞嚴經乃印心宗發明要路之語惻然感之遂駐錫聞性」庵閱盡楞嚴經洞諸相之幻妄識自心之廣大始信抄旨有宿習甞發願往往弘揚法敎必以是經爲首此法盛行於世自師始也泰和八年戊辰命住皆骨山楡岾寺」庚午秋當時貴戚修京畿演法寺開設法會奏以師爲法主仍致書固請於是來赴京師今相國淸河公率門下簪履數千人出迎於城東郭注寺欣然傾盖之歡對以摳衣之禮如以石投水脗然相合公自是尤重禪風使曹溪法乳盡振東土豈非宿緣所感耶至 康廟卽政之三年批受三重大師師固讓欲避時晉康公秉政承」上旨敦諭至切强以就職是年冬 上召入秘殿點破禪錄特加敬重因遣中使內侍大官署令邵敬輿重修所住精舍先是師甞寓楓嶽普德崛有異夢及是而驗之歲」在癸酉今 上踐祚繼述先志以二年甲戌 命設落成法會大弘禪旨下 批爲禪師是年春 上徵入秘殿以尙衣直長同正徐稚之子代而剃髮明年秋又加大禪師」因詔住東京理內淸河縣寶鏡寺先是命住淸平山文殊寺雪嶽寒溪寺而皆固辭不就至是而强之亦非師意也雲門山有伏安寺者乃降賊主萃淵藪舊染之餘或未」頓正堂頭老宿患之欲開悟以導自新之路請師別張法會演說六祖壇經群賊皆感悟流涕無復萌於兇焰自是一方晏然高枕至庚辰春 太上王親囑第四子手落」其髮今珍丘寺住持禪師鏡智是也昔於淸道郡七葉寺叢林久無雨井泉渴涸衆皆患之師齋心滌慮談揚慈覺禪師所說比如沙渴羅龍王不離大海不出深宮惟以」一念慈悲心興布慈雲灑甘露之話續演說至一夜霈然下雨又在公山念佛蘭若與兩三道半會于東峰煮茗時大旱師謂曰今驕陽爲沴苗稼焦枯可忍視耶乃」點一碗茶置嵓石上禱于阿羅漢以禪月和尙禮懺文作梵唱未畢而膏雨忽降田畝告足凡師之德行所感多類此師以傳道授業爲事內冥大妙之城外應無窮之機」若傳燈而相續或瀉甁而不渴四方學者仰如山斗圓月炤海無波不明甘露零天無物不潤其承訓誨若時雨化者不可勝數矣至大金貞祐九年辛巳夏會訓下淸流」說楞嚴經尤加勤勵忽一日顧謂衆曰正法難遇猶如龜木吾亦不久於世請諸尊宿母虛度光陰勉弘末法以稱佛意衆皆愕然至季夏示微恙沈綿寢深猶不輟講演」至七月移居于公山念佛寺與元正靑林二禪老從容談道至八月二十有八日剃頭澡浴九月初二日喚侍側者更衣因坐繩床命唱梵侍者請臨終偈師擧目熟視曰」這癡漢我平生曾不作一偈今作什麼偈耶因叩繩床三下而寂視之已化矣顔色不變舉軆如生嗚呼達人之通觀也以死生同爲一体言笑自若無去來之想非有自」證之力安能如是耶以十月十日門徒五十餘人奉靈輿茶毗于公山南麓明日拾靈骨移葬于神龜山立塔報齡五十一法臘二十有四 上聞訃震悼追贈國師贈諡」曰圓眞門人以樹碑事聞于朝 上乃命臣松老撰辭臣以文職忝在樞近不可以學識淺薄爲辭乃據門徒所錄行狀强序而銘之曰梵雄西現 法舸其東 區分宗趣 派別流通 輪轅異用 致遠一功 禪敎異門 證覺惟同 繄我圓眞 寔曰雙弘 心如止水 頓炤眞空 戒譬秋月」夐出塵籠 法若春泉 利物無窮 攀鱗附翼 龍象門叢 口授心傳 玄關洞開 顯滅有時 隻履西廻 門從濟濟 香山其頹 請勒遺蹝 示厥後來命撰受辛 濫及非才 敢拜稽首 矍然而哉 卓爾芳名 千載□雷」 將仕郞大官署丞兼寶文閣校勘臣金孝印奉 宣書」 甲申五月 日 沙門 慧寂等 立石」 〔출전 : 『韓國金石全文』 中世下(1984)〕

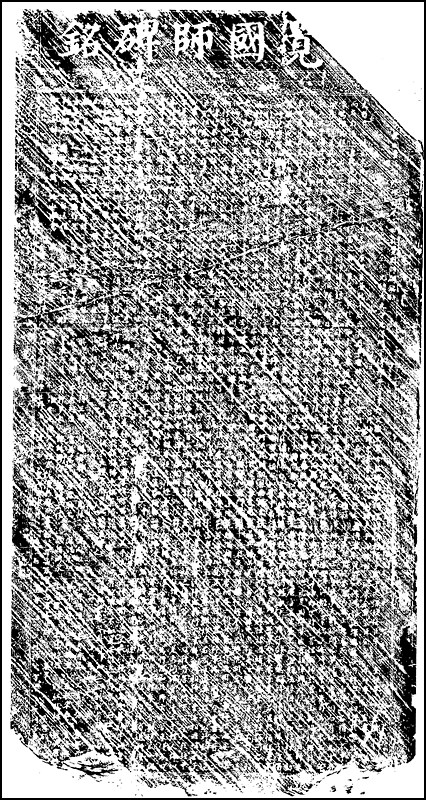

4. 강진 월남사지의 진각국사비(眞覺國師碑) 소개

강진 월남사지에 있는 진각국사비(보물 제313호)는 상서공께서 비 前面을 書하였는데 1815-1915년 사이에 파괴되어 하반부 비편 일부가 송광사에 있었다고 하나 지금은 소재가 불문명한 상태이고, 1972년 비 주변 대밭에서 발견된 비편 조각은 현재 광주 국립박물관에 보관되어 있다. 비가 깨어지기 전에 탁본한 것이 한국정신문화연구원에 소장되어 있고, 영암의 도갑사를 비롯한 다른 곳에 있었다는 필적은 확인할 수 없다.

1)각종 사진 자료

<월남사지 진각국사비>

<비석 훼손 전의 탁본>

2) 월남사지진각국사비(月南寺址眞覺國師碑) 원문 및 번역문 소개 (2005. 6. 6. 태서(익) 제공)

전라남도 강진군 성전면 월남리 월남사 터에 있는 고려 후기의 고승 진각국사 혜심[眞覺國師 慧諶 : 1178(명종 8년)~1234(고종 21년)]의 비. 고려 후기의 대표적 문인 이규보(李奎報)가 짓고 김효인(金孝印)이 써서 1235년(고종 22)에 세웠다. 비는 현재 원 자리에 남아 있는데 귀부 위에 절단된 비신이 있고 마모 상태가 심하여 글자를 판독하기 어렵다. 비문은 수선사의 제2세 사주인 진각국사가 향공진사의 아들로 태어나 과거에 급제한 후 보조국사에게 출가하여 간화선을 수행하고 보조국사에 이어 수선사의 사주가 되어 강종의 지원으로 수선사를 확장하고 집정자 최우는 두 아들을 국사에 출가시키는 등 연관을 맺고 월등사에서 입적한 생애를 기술하였다. 진각국사는 입적하자 입적처인 월등사에서 다비하여 영골을 거두어 본산인 송광사에 돌아가 광원암에 탑을 세웠다 하였는데 실제로 비는 월남사에 있다. 음기는 입적 후 16년이 지난 1250년(고종 37)에 최자(崔滋)가 짓고 탁연(卓然)이 썼는데, 내용은 음기 건립 사실과 승려와 재가 문도들을 열거하였다. 그런데 문도에 대선사, 승통, 선사, 수좌, 삼중대사 이하로 이어져 이때부터 선사의 문도에 교종 승계를 지닌 승려가 등장하는 자료가 된다. 또한 재가신도들은 당시 왕족과 재추 등 고위관료가 대거 등장하여 이를 분석하여 수선사와 고려 정계와의 관계를 밝힌 연구의 바탕이 되기도 하였다

시대 고려 연대 1235년(고종22년) 유형/재질 탑명·등명 / 돌 문화재지정 보물 - 313호 크기 세로 115.1cm, 가로 63.6cm, 글자크기 2.1cm 출토지 전라남도 강진군 성전면 월남리 813 월남사지 소재지 (한국)-월남사지 - 전라남도 강진군 성전면 월남리 813 서체 해서(楷書) 찬자/서자/각자 이규보(李奎報) / 김효인(金孝印) / 미상

<판독문>

高麗國曹溪山第二世故斷俗寺住持修禪社主贈諡眞覺國師碑銘幷序」

金紫光祿大夫守太保門下侍郎平章事修文殿大學士監修國史判禮部翰林 院事太子太保致仕臣李奎報奉 宣撰」 將仕郎中書舍人知 制誥太子司議郎 賜紫金魚袋臣金孝印奉 宣書」 夫自有心法已來凡衲子之鼻孔遼天者原其靈臺孰不欲與霜月爭潔耶然至於宗門之名品升降則有不能大忘情者於是有以此爲嫌遂深遁巖谷潜修心要切不欲嬰其名」累而名自逼逐者孰是歟如我國師當之矣况自妙齡業已從事於文章未幾旋擢賢關則學非不精也命非不偶也若小忍須臾便登桂籍長驅前途不失爲名士大夫而反割弃」垂就之名猶以不早落染爲恨其超然出世之心亦於此可驗求之松廣古蓋法融天然之比也 國師諱惠諶字永乙自號無衣子俗姓崔氏名寔羅州和順縣人也考諱琬鄕貢進」士母裴氏夢天門豁開又夢被震者三因而有 凡十有二月乃生焉其胞重纒又如荷袈裟狀及折兩目俱瞑經七日乃開每飮乳後輒轉身背母而臥父母恠之父早薨從母乞」出家母不許勉令業儒然常念經持呪久乃得力喜毁斥淫巫妖祠或往往救人病有効承安六年辛酉擧司馬試中之是年入大學聞母病遂還鄕侍疾於族兄裴光漢家斂念入觀」佛三昧母夢諸佛菩薩遍現四方覺而病愈裴氏夫婦亦同此夢明年母卽世時 普照國師在曹溪山新開修禪社道化方盛師徑造叅禮請營齋薦母因乞剃度 國師許之是夜」阿舅夢 師之亡母升天始師之謁 國師也 國師見之以爲僧更見則非也先是國師夢雪竇顧禪師入院心異之明日師來叅由是益奇焉師甞居蜈山坐一磐石晝夜常」習定每至五更唱偈甚厲聲聞十許里略不失時聞者以此候旦又居智異山金臺庵宴坐臺上雪積沒頂猶兀坐如枯株不動衆疑其死撼之不其刻苦如此非夫與道凝精外」生死遺形骸者孰至是哉乙丑秋 國師在億寶山師與禪者數人方往謁憇山上距庵千餘步遙聞 國師在庵中喚侍者聲作偈其略云呼兒響落松蘿霧煮茗香傳石徑風及」叅禮擧似此話 國師頷之以手中扇授之 師呈偈曰昔在師翁手裏今來弟子掌中若遇熱忙狂走不妨打起淸風師益器之又一日隨 國師行 國師指一破鞋云鞋在這裏人在」什麽處 答曰何不其時相見國師大悅又擧趙州狗子無佛性話因續擧大慧杲老十種病問之衆無對 師對曰三種病人方解斯旨 國師曰三種病人向什麽處出氣」師以手打窓一下 國師呵呵大笑及歸方丈更密召與話乃嘉 曰吾旣得汝死無恨矣汝當以佛法自任不替本願也泰和戊辰欲命師嗣席卽退安圭峯 師固辭遂去智異」山絕跡滅影者數載大安庚午 國師入寂門徒聞于上承勑繼住師不獲已入院開堂於是四方學者及道俗高人逸老雲奔影鶩無不臻赴社頗隘 康廟聞之命有司增構屢」遣中使督役遂闢而廣之又遣使就賜滿繡袈裟磨衲各一領幷茶香寶甁因求法要 師撰心要以進今行于世自是公卿貴戚四岳邦伯聞風慕道或遙禮爲師或親趨下風者」不可勝紀凡禪講之負氣屈强自謂莫己若者及一見莫不愕然改容猶師事之不暇也今門下侍中晋陽崔公聆師風韻傾渴不巳屢欲邀致 京輦師竟不至焉然千里相契宛」如對面復遣二子叅侍凡 師之常住資具莫不盡力營辦至於茶香藥餌珍羞名菓及道具法服常以時餉遺連旦不絕 今上卽位 制授禪師又加大禪師其不經選席直登」緇秩自 師始也叅政崔公洪胤於未相時嘗掌司馬試 師出其門下未幾公入相師住曹溪相國稱弟子願登名社裏以書致意其畧曰佛光樂與於白學士親授大乘嵩岳」欣迎於賀秘書密傳妙旨 師答之其畧曰我昔居公門下公今入我社中互爲賓主換作師資聞者傳以爲勝事貞祐己卯詔住斷俗寺累辭不允明年入院然以本社爲常栖之」所癸巳仲冬在本社示疾晋陽公聞之大驚遂聞于 上遣御醫某診視春徙處月燈寺麻谷入室 師曰老漢今日痛甚谷曰爲甚麼如此 國師以偈答 曰衆苦不到處別有」一乾坤且問是何處大寂涅槃門 師竪起拳頭云遮箇拳頭也辭說禪汝等信否遂展掌云開則五指參差握拳云合則混成一塊開合自在一多無碍雖然如是未是拳頭」本分說話怎生是本分說話卽以拳頭打窓一下呵呵大笑甲午六月二十六日 召門人囑事謂麻谷 曰老漢今日痛忙答曰未蕃噵什麼 師云老漢今日痛忙谷茫然 師微笑跏跌而化明日茶毗於月燈寺之北峯拾靈骨還本山 上聞之震悼贈諡眞覺國師乙未仲炎葬于廣原寺之北遂立浮圖上賜額曰圓炤之塔享壽五十七臘」三十有二自師之示疾生緣處山石崩落又群雀滿洞飛鳴者十餘日嗚呼其異哉其平生冥感神異則有龜受戒蟾聽法慈烏合籌特牛跪途等事皆世所傳門徒所記又非」儒者所說故於此不詳云 師性冲和碩實旣自儒之釋凡內外經書無不淹貫故至於談揚佛乘撰著偈頌則恢恢乎游刃有餘塊矣不如是安能迹不踐 京都而坐享一國」所仰若是哉噫眞可謂禪門正眼肉身菩薩者歟嗣法禪老夢如亦法主也請逸庵居士鄭君奮草具行錄以立碑請於晋陽公公曰 和尙住世利人多矣樂石不可不立遂聞于上」上命小臣爲之銘其詞曰」微笑已後傳心者誰於我三韓 國師得之生荷袈裟其兆己奇果得正眼超視當時自見是性傳人曰辭不有傳法迷者何資上堂擧話亶亶其說舌是佛心心是佛舌默固自然」談亦可悅身遁深巖名從何洩學者趂追雲蒸文下左右扣之應接靡暇曾不放我片時閑坐五敎來叅熏染般若列岳躬趨痛求入社 王公遙揖謂若親炙三十二臘膏液所及」有許多人飽飫周洽法棟云摧萬眼同泉上甚哀悼玉色慘然贈終孔縟寵典靡仍命小臣豊碑是鐫此山寧騫此石不遷」 (陰記) 銀靑光祿大夫尙書右僕射翰林學士臣崔滋奉宣撰」 修禪社道人臣 卓然」 奉宣書」 浮屠况德行如 國師者宜事鐫鑱 用圖不杇是以」上命李文順公撰碑銘時 方多故歷□餘載未 遑□□今知樞密院」 志遠踐頭輪重刱而新之遂與國師高弟天英等規欲□□未於是寺以達晋陽公公聞于」宣加撰述然以管麻補□於錦障□非愚□□更不容言彼□葬時有一穗□白□□出五色鮮明□□如□蓋于□□細雨聞」承者與夫歆風師事者列之左旁其餘投名入社者不可□□師之生自天□至于土庶馳誠追□倚爲福利其沒也追念遺」

□三重公卿大夫名号」優婆夷」洪慧 襄陽公 恕 樞密院使洪斯胤 諫議大夫金君綏」 戶部侍郎崔淳□ 禮部員外郎宋公旦 延禧宮主王氏慈光」 □神 晋陽公崔氏 樞密院使李沈□ 諫議大夫劉俊公 戶部侍郎徐玕□ □部員外郎□□□ 金官國大夫人崔氏」 □淸 廣陵侯 沔 樞密院使任景謙 殿中監李□ 將軍朴元□ 禮部員外郎孫□ 靜和宅主王氏」 大選 寧仁侯 稹 樞密院使孫□ 判司宰事林景弼 將軍李唐柱 戶部員外郎□崇 綏成宮主任氏」 維悅 守司空 禧 樞密院副使鄭畝 秘書監金孝印 將軍□克□ 戶部員外郎魏□ 永安宮主鄭氏」 □ 智彼 守司空 瑋 翰林學士任□□ 判大□監□□□ 將軍李□□ 郎將□□□ 河東郡夫人鄭氏」 □ □諗 侍中崔宗峻 右僕射崔宗梓 大府卿□□ 將軍□□□ 郎將金玨 河東郡夫人鄭氏」 □ 巨植 平章事崔洪胤 右僕射薛愼 衛尉卿崔和□ 將軍□□□ 郎將蔡允禧 □稍郡夫人史氏」 □□ 守源 平章事朴文成 刑部尙書朴暄 秘書監丁□□ 將軍□元□ 郎將盧玨」 □□ 全一 平章事金仲龜 判閣門事崔桂年 大卿宋謙□ 將軍□□□ 郎將崔□和 門人 □金 明藏」 支亮 大有 叅知政事鄭俶瞻 上將軍鄭存實 大卿朴允□ 將軍□□植 左正言吳□□ 正洲 宗□」 僧統 叅知政事鄭邦甫 上將軍盧仁綏 大卿高□擧」 御史中丞□□□ 閣門祗侯崔宗輔 幹事立石」 處深比丘尼 叅知政事任景肅 判秘書省事趙脩 大將軍盧浚 軍器監□□ 閣門祗侯□□ 道者 宗然 龜夫」 禪師 □敏 知門下省事洪鈞 大司成劉冲祺 大將軍朴綏 司宰少卿金公亮 □□居士李□德 道者 守湛 宗禮」 洪許 淸遠 判兵部事金元義 判司宰事盧琯 大將軍鮮大有 禮部郎中白景瑄 領庵居士崔□ 刊字」 財 □□ 希遠 □僕射李世長 判司宰事田珣 大將軍蔡克平 禮部郎中安孝□ 金剛居士□□□ 庚戌四月日上石」 □眞 首座 正心 左僕射奇泞 判衛尉事崔臣胤 大將軍洪承禹 禮部郎中□洪鈞 居士盧泡孝」 □英 壯機 判樞密院事鄭晏 左承宣鄭□ 大將軍金光呂 戶部郎中徐□ 錄事柳椿」 仁英 洪鈞 知樞密院事崔沆 禮賓卿蔡祥正 國子祭酒李藏用 中郎將金光 錄事朴允璋」 宗遠 □玄 樞密院使李允諴 禮賓卿崔于宣 吏部侍郎葛南成 左司諫□□ □第李克村」 □□ 克□ 樞密院使朴文備 判少府監事李紘 禮部侍郎金公椊 左司諫閔光鈞 檢校少監裴允亮」 □心 兩街僧錄皎□ 樞密院使田甫龜 判司宰事任景珣 禮部侍郎閔迪鈞 左司諫魏敦謙 檢校將軍□白□」 靈巖郡副使管句學事閣 門祗侯李溱 立碑 差使員和昇平郡 副使閣門祗侯宋輿 道康郡監務衛尉注 簿宋寬 監役靈岩 郡吏□國儉」

[출전 : 『韓國金石全文』中世下篇 (1984)]

<해석문>

고려국(高麗國) 조계산(曹溪山) 제2세(第二世) 고단속사(故斷俗寺) 주지(住持) 수선사주(修禪社主) 증시진각국사(贈諡眞覺國師) 비명(碑銘)과 아울러 서문(序文)

금자(金紫) 광록대부(光祿大夫) 수태보(守太保) 문하시랑(門下侍郞) 평장사(平章事) 수문전(修文殿) 대학사(大學士) 감수국사(監修國史) 판예부(判禮部) 한림원(翰林院) 사(事) 태자태보(太子太保) 치사(致仕) 신(臣) 이규보(李奎報)가 왕명(王命)을 받들어 짓고 장사랑(將仕郞) 중서(中書) 사인(舍人) 지제고(知制誥) 태자사(太子司)의랑(議郞)이며 자금어대(紫金魚袋)를 하사받은 신(臣) 김효인(金孝印)은 왕명을 받들어 쓰다

대저 심법(心法)이 창립된 이후로부터 무릇 납자(衲子)로서 비공(鼻孔)으로 하늘을 흔드는 자들의 그 영대(靈臺)의 근원을 살펴보건대 감히 누가 상월(霜月)과 더불어 그 깨끗함을 겨루고자 하지 않겠는가? 그러나 심지어 종문(宗門)의 명품(名品)에 오르고 내림에 있어서는 능히 아무런 자취가 없도록 크게 망정(忘情)하지 못하는 실정이다. 이러한 현실을 못마땅하게 여겨 모든 것을 던져 버리고, 깊은 암곡(巖谷)에 은둔하여 조용히 마음을 닦아 간절한 마음으로 명루(名累)에 얽히지 않고자 하나, 이름 때문에 사방(四方)으로부터 찾아와 핍박함을 당하는 이가 어떤 사람인가! 바로 우리 진각국사(眞覺國師)가 그러한 분이시다. 묘령(妙齡)의 나이에 이미 학업을 마치고 문장(文章)에 종사하다가 얼마되지 않아 현관(賢關) 에 발탁되었으니, 학문(學問)은 정통하지 않음이 없고, 소명(召命)은 짝할 만한 자가 없었다. 만약 조금만 참았다면 문득 계적(桂籍)에 올라 길이 전도(前途)를 구가하면서, 이름난 사대부(士大夫)가 될 수 있는 기회(期會)를 잃지 않았을 것이나, 오히려 명리(名利)의 길로 나아가는 세속(世俗)의 영화는 마치 헌신짝 같이 던져 버렸다. 그리하여 다만 하루속히 출가하여 낙염(落染) 하고 스님이 되지 못한 것을 한탄하였으니, 그의 초연(超然)히 출속(出俗)하려는 마음을 짐작하고도 남음이 있다. 스님의 출가 동기와 같은 이를 옛 스님들 중에서 찾아보건대, 대개 우두법융선사(牛頭法融禪師)와 단하천연(丹霞天然)스님과 비교할 수 있다.

국사의 휘는 혜심(慧諶)이요 자(字)는 영을(永乙)이고 자호(自號)는 무의자(無衣子)이며, 속성(俗姓)은 최씨(崔氏)요 이름은 식(寔)이니, 나주(羅州) 화순현(和順縣) 출신이다. 아버지의 이름은 완(琬)으로 향공진사(鄕貢進士)이다. 어머니 배씨(裴氏)는 천문(天門)이 활짝 열리는 꿈을 꾸고 또 세 번이나 벼락을 맞는 태몽(胎夢)을 꾼 다음 임신하였다. 12개월만에 탄생하였는데, 포막(胞膜)이 겹겹으로 얽혀 마치 가사(袈裟)를 메고 있는 것과 같았다. 나자 마자 양쪽 눈을 함께 감고 있더니 7일 후에야 비로소 떴다. 항상 젖을 먹은 뒤에는 곧 몸을 돌이켜 어머니를 등지고 누웠으므로 부모가 이상하게 여겼다. 아버지가 일찍이 죽은 후, 어머님께 출가(出家)할 것을 애걸(哀乞)하였으나, 어머니는 끝내 허락하지 아니하고, 유학(儒學)을 힘써 배우도록 간곡히 부탁하였다. 그러나 스님은 항상 경전(經典)을 외우며 주문(呪文)(진언(眞言))을 송지(誦持)하여 얼마 후 가피력(加被力)을 입고는 음무(淫巫)와 요사(妖祠) 등 미신을 훼척(毁斥)하기를 좋아하였으며, 혹은 가끔 사람들의 병을 구제함에는 효험이 있었다. 승안(承安) 6년 신유(辛酉)에 사마시(司馬試) 에 응시하여 합격하였다. 그리고 또 이 해에 대학(大學)에 들어가 공부하다가, 어머니가 병환(病患)에 계신다는 소식을 듣고, 학업을 그만두고 고향으로 돌아왔다. 족형(族兄)인 배광한(裴光漢)의 집에 어머니를 모시고 간병(看病)하면서 일념(一念)으로 관불삼매(觀佛三昧)에 들었더니 어머니의 꿈에 여러 불(佛)·보살(菩薩)님께서 사방(四方)으로부터 두루 나타나는 현몽(現夢)을 감득하고 꿈을 깨자 마자 병이 곧 나았다. 배씨(裴氏)의 부부도 또한 이와 같은 꿈을 꾸었다고 한다. 그 다음 해에 이르러 어머니가 세상을 떠났다. 이 때 보조국사(普照國師)가 조계산(曹溪山)에서 수선사(修禪社)를 창설하여 선풍(禪風)을 크게 진작(振作)하고 있었다. 혜심은 곧 보조국사를 찾아가 참례하고, 재를 베풀어 어머님을 천도할 것을 청한 다음, 은사로 모시고 스님이 되고자 청하므로 보조국사가 곧 허락하였다. 이 날 밤 아구(阿舅)의 꿈에 혜심의 어머니가 하늘로 올라가는 꿈을 꾸었다. 처음에 혜심이 보조국사를 배알(拜謁)할 때 보조국사가 보고 스님이라고 생각하였으나, 다시 살펴보니 아니었다. 이보다 앞서 보조국사가 설두중현선백(雪竇重顯禪伯)이 사원(寺院)에 들어오는 꿈을 꾸고, 마음에 이상한 일이라고 생각하였다. 그런데 다음 날 진각국사가 내참(來參)하므로 더욱 기이(奇異)하게 여겼다.

스님이 일찍이 오산(蜈山)에 있을 적에, 한 반석(磐石)에 앉아서 밤낮으로 참선하다가 매양 오경(五更)에 이르러, 큰 소리로 게송(偈頌)을 읊으면 그 소리가 10여리까지 들렸는데, 매일같이 같은 시간에 읊었다. 그리하여 이 소리를 들은 사람들은 아침임을 짐작하였다고 한다. 또 지리산 금대암(金臺庵)에 있을 때, 대상(臺上)에서 참선하면 눈이 쌓여 이마를 덮어 보이지 않아, 마치 올좌(兀坐)한 고주(枯株)가 움직이지 않는 것과 같아서, 대중들이 그가 죽지 않았나 의심하고 흔들어 보았으나 전혀 반응이 없었다. 그의 각고정진(刻苦精進)이 이와 같았으니, 내면으로 도(道)와 더불어 일도응정(一到凝精)하였을 뿐만 아니라, 외형적으로도 육체를 마치 헌신처럼 던져버리고 생사(生死)를 초월하여 무애자재한 분이니, 누가 또 이러한 경지에 이르렀겠는가!

을축년(乙丑年)가을 보조국사가 억보산(億寶山)에 있을 적에 스님께서 선객(禪客) 몇 사람과 함께 친견하려 가던 도중 산상(山上)에서 쉬고 있었는데, 국사가 있는 암자(庵子)와의 거리는 1,000여 보(步) 쯤 되었다. 스님께서 국사가 암중(庵中)에서 시자(侍者)를 부르는 소리를 멀리서 듣고 게송(偈頌)을 지었으니, 그를 요약하면 다음과 같다. 시자를 부르는 소리, 송라(松蘿)의 안개 속에 떨어지니

차를 끓이는 진한 향기, 석풍(石風)을 타고 전하여 오네! 국사에게 참례할 때 앞에 다가가 이 게송(偈頌)을 고하니, 국사께서 고개를 끄덕이면서 손에 잡고 있던 부채를 건네 주었다. 스님께서 부채를 전해 받고 다음과 같은 게송(偈頌)을 바쳤다. 전에는 스승의 손에 있었으나 지금은 제자의 손에 있사오니 혹시나 무더움을 만나게 되면 청풍(淸風)을 일으킴도 무방하리라. 국사께서 이 게송을 보고 더욱 법기(法器)로 여기게 되었다. 또 어느 날 보조국사를 따라 가던 중, 국사께서 길가에 버려진 한 켤레의 떨어진 짚신을 보고 이르기를, “신발은 여기에 있건만 이 신을 신었던 사람은 어디에 있는가”라고 물었다. 스님께서 대답하기를 “어찌하여 스님께서 그 당시에 보시지 못하였습니까?”라고 했더니, 국사께서 크게 기꺼워하였다. 또한 조주(趙州)의 구자무불성(狗子無佛性)이란 화두(話頭)를 들어 보이고, 계속하여 대혜종고선사(大慧宗杲禪師)의 무자화(無字話)에 대한 간화선(看話禪)의 열 가지 병통(病痛)을 들어 질문하였으나, 대중은 아무도 대답하지 못하였는데, 오직 스님께서 대답하기를 “삼종병(三種病)을 가진 사람이어야 바야흐로 이 뜻을 알 수 있습니다”라고 했다. 국사가 이르기를 “그 삼종병인(三種病人)이 어디에서 숨을 쉬고 있는가?” 하니, 스님께서 손으로 창문을 한 번 내리치거늘, 국사께서 가가대소呵呵大笑)하고 방장실(方丈室)로 돌아가서 다시 몰래 스님을 불러 대화를 나누고 칭찬하기를 “내가 이미 자네를 만났으니, 나는 지금 죽어도 여한이 없다. 너는 마땅히 불법(佛法)을 수호하는 것으로 스스로의 임무를 삼아 그 본원(本願)을 바꾸는 일이 없도록 하라”고 하였다.

태화 무진년(泰和 戊辰年)에 보조국사가 혜심에게 수선사(修禪社)의 법도(法席)을 넘겨 주고, 자신은 규봉암(圭峯庵)으로 물러가 있으려 하였으나, 스님은 굳게 사양하고 지리산으로 들어가 자취를 끊고 그림자를 없앤 것이 여러 해였다. 대안 경오년(大安 庚午年)에 국사께서 입적(入寂)함에 따라, 문도들이 임금께 보고하여 왕명으로 국사의 자리를 잇게 하므로 하는 수 없어 입원(入院)하여 개당(開堂)하였다. 이로부터 사방의 학인(學人)과 도속(道俗)의 고인(高人) 및 일로(逸老)들이 구름처럼 모여들어 찾아오지 않는 이가 없었다. 그리하여 수선사(修禪社)가 너무 비좁아서 대중들의 불편이 적지 않다는 사실을 전해 들으신 강종(康宗) 임금께서 유사(有司)에게 수선사의 증축(增築)을 명하여 공사를 시작하고, 여러 차례 중사(中使)를 보내 역사(役事)를 감독케 한 끝에 크게 확장하였다. 또 사신을 보내어 만수가사(滿繡袈裟)와 마납(磨衲) 각 1령(領) 및 차와 향(香)과 보병(寶甁) 등을 하사하고, 법요(法要)를 구하므로 스님께서 심요(心要)를 지어 올렸는데, 이 법문이 지금 세상에 유행하고 있다.

이로부터 공경대부(公卿大夫)의 귀척(貴戚)과 사악(四岳)의 방백(邦伯)들이 스님의 고매한 도덕을 듣고 흠모하여 혹은 멀리서 스승으로 모시기도 하고, 혹은 직접 하풍(下風)으로 찾아와 친견(親見)한 사람들을 일일이 다 기록할 수 없다. 모든 선사와 강사들의 부기(負氣)로 굴강(屈强)하여 자신을 대적할 자가 없다고 뽐내던 사람들도 스님을 한 번 만나기만 하면, 악연(愕然)히 놀라 얼굴 빛을 바꾸지 않는 이가 없었으며 스승으로 섬기기에 분주하였다. 지금의 문하시중(門下侍中)인 진양공(晋陽公) 최우(崔瑀)도 스님의 도풍(道風)을 듣고 흠모하고 갈앙(渴仰)한 끝에 여러 번 경련(京輦)인 개성으로 모시려 하였으나, 스님을 끝내 받아들이지 아니하였다. 그러나 千里나 되는 먼 거리에 있지만 서로의 의지가 계합(契合)함이 마치 서로 대면(對面)한 것과 같았다. 그리하여 최공(崔公)의 두 아들을 보내어 스님을 참례하고 모시도록 하였다. 뿐만 아니라 스님께 대중들의 수도(修道)에 필요한 상주물(常住物)·자구(資具) 등을 힘을 모아 마련하여 주지 않는 것이 없었으며, 심지어 다향(茶香)·약품(藥品)·진수(珍羞)·명과(名菓)·도구(道具)·법복(法服)에 이르기까지 하나도 부족함이 없이계속 제공하였다.

지금의 고종(高宗) 임금이 즉위(卽位)하여서는 선사(禪師)의 법계를 올리고, 또 대선사(大禪師)의 법계도 첨가(添加)하였으니, 선석(選席)에 응시하여 승과(僧科)를 치르지 않고 곧바로 치질(緇秩)에 등제된 것이 스님으로부터 시작되었다. 참정(參政) 최홍윤(崔洪胤)이 재상(宰相)이 되기 전에 일찍이 사마시(司馬試)를 관장하였는데, 스님이 출가하기 전 그의 문하(門下)에서 나왔다. 그 후 얼마되지 않아 공(公)은 재상이 되고, 스님은 조계산의 제2세(第二世) 종주(宗主)가 되었다. 이때 상국(相國)이 제자로 자칭하면서 수선사의 용상방(龍象榜)인 대중명단(大衆名單)에 오르기를 희망하는 편지를 보냈다. 그 편지의 줄거리에 “불광여만(佛光如滿)선사는 항상 백학사(白學士)와 친하게 지내면서 직접 대승보살계를 주었으며, 숭악산(嵩岳山)의 도사(道士)는 기꺼이 하비서(賀秘書)를 영접하여 도교道敎)의 묘지(妙旨)를 비밀리에 전해 주었습니다”라고 했다. 편지를 받은 스님께서 요약하여 대답한 게송(偈頌)은 다음과 같다. 옛날에는 내가 공(公)의 문하(門下)에 있었건만 지금에는 공(公)이 나의 사중(社中)에 들어왔네! 석금(昔今)의 때에 따라 상호간(相互間) 빈주(賓主)가 되니 사제(師弟)의 그 위치 뒤바뀌어 일정치 않네! 이를 들은 사람들은 서로 전해가며 수승(殊勝)한 인연이라고 탄복하였다. 정우 기묘년(貞祐 己卯年)에 단속사(斷俗寺) 주지에 나아가도록 왕명(王命)이 내려져 여러 차례 사양하였으나 윤허(允許)하지 아니하여 부득이 다음 해에 취임하였다. 그러나 본사(本社)에서 상거(常居)하고 필요할 때에만 단속사에서 지냈다. 계사(癸巳)년 11월 수선사에서 병세를 보이게 되었다. 진양공(晋陽公)이 소식을 듣고 크게 놀랐다. 곧 임금께 보고하여 어의(御醫)를 보내서 진찰케 하였다. 다음 해인 1234년 봄 월등사(月燈寺)로 옮겼다. 그 때 주지인 마곡(麻谷)스님이 문병차 방에 들어가니, 스님께서 말하되 “노승(老僧)이 오늘 통증이 심하다”고 했다. 마곡(麻谷)이 이르기를 “무슨 까닭으로 이와 같이 아프십니까?” 하니, 국사께서 게송으로 대답하되 모든 고통 다가오지 못하는 곳에 상상 밖에 따로 한 건곤(乾坤) 있으니 그곳이 어디 있냐고 물어온다면 적정(寂靜)한 대열반(大涅槃)의 세계라 하리라 하였다. 스님께서 주먹을 들고 이르되 “이 주먹을 막아야 능히 선법(禪法)을 설할 줄 아나니, 너희들이 이를 믿는가” 하고, 드디어 손바닥을 편 다음 말하기를 “펴면 다섯 손가락이 참치(參差) 하리라” 하고, 다시 주먹을 움켜 쥐고 이르기를 “합하면 다섯 손가락이 하나가 되나니, 개합(開合)이 자재(自在)하며 일다(一多)가 무애(無礙)하느니라. 비록 이와 같으나, 아직 권두(拳頭)의 본분설화(本分說話)는 거양(擧揚)하지 아니하였으니, 어떤 것이 본분설화(本分說話)인가” 하고, 곧 주먹으로 창문을 한 번 내리치고 가가대소(呵呵大笑)하였다.

갑오(甲午)년6월 26일 문인(門人)들을 불러 후사(後事)를 당부하고 마곡(麻谷)에게 이르기를 “노한(老漢)이 오늘 몹시 바쁘다”고 하였다. 마곡이 대답하되 “무슨 뜻인지 알지 못하겠나이다” 하니, 스님께서 이르되 “노한(老漢)이 오늘 몹시 아프다”고 되풀이 하니, 마곡(麻谷)은 역시 무슨 뜻인지 몰라 멍멍하였다. 그리고나서 스님은 미소를 머금고 가부좌를 맺은 다음 조용히 입적(入寂)하였다. 다음 날 월등사(月燈寺) 북봉(北峯)에서 화장하고, 영골(靈骨)을 거두어 본산(本山)인 송광사로 돌아갔다. 임금께서 부고를 들으시고 크게 진도(震悼)하시어 진각국사(眞覺國師)라는 시호를 추증하였다. 을미(乙未)년 중염(仲炎)에 광원사(廣原寺)의 북쪽에 장사지내고, 드디어 부도(浮圖)를 세웠는데 임금께서 원소(圓炤)라는 탑호(塔號)를 내렸다. 세수는 57세요, 법랍은 32하였다. 스님께서 병세를 보일 때로부터 일생에 걸쳐 연고(緣故)가 있는 곳 에서 산석(山石)이 무너지며, 또 많은 새들이 동구(洞口)에 가득히 모여 슬피 울기를 10여 일 동안 계속하였으니, 오호라! 참으로 기이하도다. 스님께서 평생 동안 신이(神異)를 감득한 것으로는 거북이 수계(受戒)한 것, 두꺼비가 청법(聽法)한 것, 까마귀가 꽃을 물어온 것, 황소가 길에서 꿇어 앉은 등등의 사실은 세인(世人)들의 입으로 전하는 바이며, 문도(門徒)들이 기록한 바이다. 그러나 유자(儒者)가 설(說)할 바가 아니므로 여기에는 자세히 기록하지 않는다.

스님의 천성은 충화(冲和)하고 석실(碩實)하였다. 이미 유교로부터 불교에 이르기까지 무릇 내외의 모든 경서(經書)를 박통(博通)하지 않음이 없었다. 그러므로 심지어 불교를 천양(闡揚)할 때나, 저술과 게송(偈頌) 등을 지을 때 그 모두가 회회(恢恢)하며 유인유여(游刃有餘)하였다. 만약 이와 같지 않았다면 어찌 자취가 경도(京都)를 밟지 아니하고 시골 산중에 앉아서 거국(擧國) 상하(上下)가 모두 숭앙(崇仰)함이 이와 같을 수 있겠는가! 감탄하노라! 참으로 선문(禪門)의 정안(正眼)이며 육신보살(肉身菩薩)의 화현이라고 하지 않을 수 없다. 스님의 법(法)을 이어 받은 몽여선로(夢如禪老)도 또한 법주(法主)이다. 일암거사(逸庵居士)인 정분(鄭奮)에게 청하여 스님의 행장(行狀)을 초록(草錄)케 하고, 입비(立碑)를 진양공(晋陽公)에게 청하였다. 공(公)이 말하기를 “화상(和尙)께서는 살아계셨던 일생 동안 국민을 이롭게 함이 지극히 많았으므로 악석(樂石)을 세우지 않을 수 없다” 하고, 곧 임금께 건의하였다. 왕이 이를 가납하시고 소신(小臣)에게 비문을 지으라고 명(命)하시므로 비명(碑銘)을 짓게 되었다. 이상의 비문 내용을 집약하여 명(銘)하여 가로되 영산(靈山)에서 염화미소(拈花微笑) 보인 이후로 정법안장(正法眼藏) 받은 스님 누구였던가! 우리나라 삼한(三韓) 중(中)에 전해온 다음 거룩하신 진각국사(眞覺國師) 얻었었도다. 태어날 때부터 가사를 메고 나와 기이(奇異)하온 그 징조(徵兆)로 앞날을 예측 출세간(出世間)에 뜻을 두어 세속(世俗)은 싫고 초연하게 발심(發心)하여 출가(出家)하였다. 번뇌속에 얽인 불성(佛性) 발견하고서 모든 이에 남김없이 전해주었네! 스님같은 선지식(善知識)이 없었더라면 미(迷)한 중생 의지할 곳 전혀 없도다 조계산(曹溪山)의 수선사주(修禪社主) 계승하고서 후학(後學)들에 고구정녕(苦口叮嚀) 일러주시니 나의 짧은 삼촌설(三寸舌)이 그대로 불심(佛心) 내가 지닌 그 마음이 완전한 불성(佛性) 무설토(無舌土)가 불법(佛法)이요 불법칙자연(佛法則自然) 스님 법문 들은 이는 모두가 희열(喜悅) 번잡함은 싫어하고 산곡(山谷)에 숨어 감추려는 그 이름이 널리 퍼졌네 사방에서 찾아드는 그 많은 학인(學人) 구름처럼 회상(會上)으로 모여들도다 주장자(柱杖子)를 지동지서(指東指西) 휘날리면서 학인제접(學人提接) 하느라고 쉴새가 없네! 아(我)를 찾는 그 화두(話頭)는 성성(惺惺)하오며 잠시라도 허송함은 전혀 없도다 오교산문(五敎山門) 학인(學人)들이 다투어 와서 반야지혜 닦기 위해 정진(精進)하도다 열악(列岳)처럼 찾아드는 모든 학인(學人)이 수선사(修禪社)에 입방(入榜)코자 간청하도다 먼 곳서도 왕공귀인(王公貴人) 스님을 향해 합장하고 절하면서 친자(親炙)하려네! 각고정진(刻苦精進) 32년 닦으신 도덕 감로(甘露)같은 법우(法雨)로써 두루 뿌려서 매말랐던 마음밭에 보제수(菩提樹) 심어 무성하게 자라나서 결실(結實)시켰네! 거룩하신 법(法)의 기둥 부러졌으니 모든 사람 눈시울이 샘물과 같네 임금께서 들으시고 애도(哀悼)하시어 외외(巍巍)하던 그 용안(龍顔)이 참연(慘然)하도다 진각(眞覺)이란 시호로써 추증했지만 추모의전(追慕儀典) 성대하나 반응이 없네! 비재천식(菲才淺識) 소신에게 선명(宣命)하시어 위대하신 업적 담아 비(碑)를 세우니 이 산천은 변천(變遷)하여 없어져서도 이 비석(碑石)은 영원토록 남아지이다

(陰記) 은청광록대부(銀靑光祿大夫)상서(尙書) 우복야(右僕射) 한림학사(翰林學士)인 신(臣) 최자(崔滋)가 왕명(王命)을 받들어 짓고 수선사(修禪社) 도인(道人) 신(臣) 탁연(卓然)이 교칙(敎勅)에 의(依)하여 쓰다

<음기(陰記)의 본문은 결락과 탈락이 많아 문맥이 연결되지 않으므로 번역을 생략함.>

…… 부도(浮屠) 항덕행여국사자(况德行如國師者) 의사전참(宜事鐫鑱) 용도불후(用圖不朽) 시이(是以) 상명이문순공(上命李文順公) 찬비명시(撰碑銘時) 방다고력(方多故歷) □여재미황□□금지추밀원(□餘載未遑□□今知樞密院) …… 지원천두륜(志遠踐頭輪) 중창이신지(重刱而新之) 수여국사고제천영등(遂與國師高弟天英等) 규욕□□미어시사(規欲□□未於是寺) 이달진양공(以達晋陽公) 공문우(公聞于) …… 의가찬술(宜加撰述) 연(然) 이관마보□어금장□비우□□경불용언피□장시(以管麻補□於錦障□非愚□□更不容言彼□葬時) 유월수□백□□출오색선명(有一穗□白□□出五色鮮明) □□여□개우□□세우(□□如□蓋于□□細雨) 문(聞) …… 승자여부흠풍사사자(承者與夫歆風師事者) 열지좌방(列之左旁) 기여투명입사자(其餘投名入社者) 불가□□(不可□□) 사지생자천 □지우사서(師之生自天□至于士庶) 치성추□의위복리(馳誠追□倚爲福利) 기몰야(其沒也) 추념유□(追念遺□) □재(□財) □진(□眞) □영(□英) 인영(仁英) 종원(宗遠) □□ □심(□心) □ □ □ □□ □□ 지량(支亮) 승통(僧統) 처심(處深) 선사(禪師) 홍언(洪言) □□ 수좌(首座) 장기(壯機) 홍균(洪鈞) □현(□玄) 극□(克□) 양가승록(兩街僧錄) 교□(皎□) 삼중(三重) 홍혜(洪慧) □신(□神) □청(□淸) 대선(大選) 추열(隹悅) 지척(智彳) □심(□諗) 거식(巨植) 수원(守源) 전일(全一) 대유(大有) 비구니(比丘尼) □민(□敏) 청원(淸遠) 희원(希遠) 정심(正心) 공경대부명호(公卿大夫名號) 양양공(襄陽公) 서(恕) 진양공(晋陽公) 최씨(崔氏) 광릉후(廣陵侯) 면(沔) 영인후(寧仁侯) 진(稹) 수사공(守司空) 희(禧) 수사공(守司空) 위(瑋) 시중(侍中) 최종준(崔宗俊) 평장사(平章事) 최홍윤(崔洪胤) 평장사(平章事) 박문성(朴文成) 평장사(平章事) 김중귀(金仲龜) 참지정사(參知政事) 정숙첨(鄭俶瞻) 참지정사(參知政事) 정방보(鄭邦輔) 참지정사(參知政事) 임경숙(任景肅) 지문하성사(知門下省事) 홍균(洪鈞) 판병부사(判兵部事) 김원의(金元義) □복야(□僕射) 이세장(李世長) 좌복야(左僕射) 기저(奇泞) 판추밀원사(判樞密院使) 정안(鄭晏) 지추밀원사(判樞密院使) 최항(崔沆) 추밀원사(樞密院使) 이윤성(李允誠) 추밀원사(樞密院使) 박문비(朴文備) 추밀원사(樞密院使) 전보귀(田甫龜) 추밀원사(樞密院使) 홍사윤(洪斯胤) 추밀원사(樞密院使) 이수 □(李氵 □) 추밀원사(樞密院使) 임경겸(任景謙) 추밀원사(樞密院使) 손□(孫□) 추밀원부사(樞密院副使) 정무(鄭畝) 한림학사(翰林學士) 임□□(任□□) 우복야(右僕射) 최종재(崔宗梓)163) 우복야(右僕射) 설신(薛愼) 형부상서(刑部尙書) 박훤(朴暄) 판각문사(判閣門事) 최계년(崔桂年) 상장군(上將軍) 정존실(鄭存實) 상장군(上將軍) 노인수(盧仁綏) 판비서성사(判秘書省事) 조수(趙脩) 대사성(大司成) 유충기(劉冲祺) 판사재사(判司宰事) 노관(盧琯) 판사재사(判司宰事) 전순(田珣) 판위위사(判衛尉事) 최신윤(崔臣胤) 좌승선(左承宣) 정□(鄭□) 예빈경(禮賓卿) 채상정(蔡祥正) 예빈경(禮賓卿) 최우선(崔于宣) 판소부감사(判少府監事) 이굉(李紘) 판사재사(判司宰事) 임경순(任景珣) 간의대부(諫議大夫) 김군수(金君綏) 간의대부(諫議大夫) 유준공(劉俊公) 전중감(殿中監) 이□(李□) 판사재사(判司宰事) 임경필(任景弼) 비서감(秘書監) 김효인(金孝印) 판대□감(判大□監) □□□ 대부경(大府卿) □□ 위위경(衛尉卿) 최화□(崔和□) 비서감(秘書監) 정□□(丁□□) 대경(大卿) 송겸□(宋謙□) 대경(大卿) 박윤□(朴允□) 대경(大卿) 고□거(高□擧) 대장군(大將軍) 노준(盧浚) 대장군(大將軍) 박수(朴綏) 대장군(大將軍) 선대유(鮮大有) 대장군(大將軍) 채극평(蔡克平) 대장군(大將軍) 홍승우(洪承禹) 대장군(大將軍) 김광려(金光呂) 국자좨주(國子祭酒) 이장용(李藏用) 이부시랑(吏部侍郞) 갈남성(葛南成) 예부시랑(禮部侍郞) 김공졸(金公椊) 예부시랑(禮部侍郞) 민적균(閔迪鈞) 호부시랑(戶部侍郞) 최순□(崔淳□) 호부시랑(戶部侍郞) 서왕□(徐王□) 장군(將軍) 박원□(朴元□) 장군(將軍) 이당주(李唐柱) 장군(將軍) □극□(□克□) 장군(將軍) 이□□(李□□) 장군(將軍) □□□ 장군(將軍) □□□ 장군(將軍) □원□(□元□) 장군(將軍) □□□ 장군(將軍) □□식(□□植) 어사중승(御史中丞) □□□ 군기감(軍器監) □□ 사재소경(司宰少卿) 김공량(金公亮) 예부랑중(禮部郞中) 백경선(白景瑄) 예부랑중(禮部郞中) 안효□(安孝□) 예부랑중(禮部郞中) □홍균(□洪鈞) 호부랑중(戶部郞中) 서□(徐□) 중랑장(中郞將) 김광(金光) 좌사간(左司諫) □□ 좌사간(左司諫) 민광균(閔光鈞) 좌사간(左司諫) 위돈겸(魏敦謙) 예부원외랑(禮部員外郞) 송공단(宋公旦) □부원외랑(□部員外郞) □□□ 예부원외랑(禮部員外郞) 손□(孫□) 호부원외랑(戶部員外郞) □숭(□崇) 호부원외랑(戶部員外郞) 위□(魏□) 낭장(郎將) □□□ 낭장(郎將) 김왕(金王) 낭장(郎將) 채윤희(蔡允禧) 낭장(郎將) 노왕(盧王) 낭장(郎將) 최□화(崔□和) 합문지후(閣門祗侯) 최종보(崔宗輔) 합문지후(閣門祗侯) □□ □□거사(□□居士) 이□덕(李□德) 혈암거사(頁庵居士) 최□(崔□) 금강거사(金剛居士) □□□ 거사(居士) 노수효(盧氵 孝) 녹사(錄事) 유춘(柳椿) 녹사(錄事) 박윤장(朴允璋) □제(□第) 이극촌(李克村) 검교소감(檢校少監) 배윤량(裴允亮) 검교장군(檢校將軍) □백□(□白□) 우바이(優婆夷) 연희궁주(延禧宮主) 왕씨자광(王氏慈光) 금관국대부인(金官國大夫人) 최씨(崔氏) 정화택주(靜和宅主) 왕씨(王氏) 수성궁주(綏成宮主) 임씨(任氏) 영안궁주(永安宮主) 정씨(鄭氏) 하동군부인(河東郡夫人) 정씨(鄭氏) 하동군부인(河東郡夫人) 정씨(鄭氏) □초군부인(□稍郡夫人) 사씨(史氏) 문인(門人) □금(□金) 명장(明藏) 정수(正氵) 종□(宗□) 간사입석(幹事立石) 도자(道者) 종연(宗然) 귀 부(龜 夫) 도자(道者) 수담(守湛) 종례(宗禮) 간자(刊字) 경술(庚戌) 4월(四月) 일(日) 상석(上石)

영암군부사관구학사각문지후(靈巖郡副使管句學事閣門祗侯) 이주(李湊) 입비차사원지승평군부사각문지후(立碑差使員知昇平郡副使閣門祗侯) 송여(宋輿) 도강군감무위위주부(道康郡監務衛尉注簿) 송관(宋寬) 감역(監役) 영암군리(靈巖郡吏) □국검(□國儉)

[출전 : 『校勘譯註 歷代高僧碑文』【高麗篇4】(1997)]

3) 상기 진각국사비와 관련한 자료 모음

1) 월남사지 진각국사비(1238-1241 또는 1250, 김효인 書) (2003. 4. 15. 김주회(안) 조사 제공) (1)비석 실물 : 월남사지 진각국사비 (보물 제313호)가 전남 강진 월남사지에 있는데 비석 前面 (이규보撰, 김효인書)은 깨어져 없어지고 後面(최자撰, 탁연書)은 일부 존재함 (2) 문화재청 홈 기록 내용 가) 종목:보물 313호. 나) 명칭:월남사지진각국사비 (月南寺址眞覺國師碑) 다)분류:석비. 라) 수량:1기 마)지정일:1963.01.21 바)소재지:전남 강진군 성전면 월남리 813. 사) 시대:고려시대. 아)소유자:국유 관리자 강진군 자) 해설 : 월남사는 고려 중기에 진각국사에 의해 창건된 사찰로, 창건 이후의 기록은 전해지지 않고 있다. 진각국사의 성은 최씨이고 이름은 혜심(慧諶)으로 24세에 사마시에 합격하였으나, 어머니의 죽음으로 출가를 하게 되었다. 출가 후 보조선사 밑에서 수도를 하였고 고종이 왕위에 오르게 되자 대선사(大禪師)가 되었으며, 고종 21년(1234)에 57세로 입적하였다. 월남사 터에 서 있는 이 비는 절을 창건한 진각국사를 추모하기 위해 세운 것이다. 비는 거북받침돌 위에 비몸을 올린 형태이다. 받침돌인 거북은 입에 구슬을 문 상태로 긴 목을 빼어들고 네 발을 단단히 짚고 있는데, 그 모습이 매우 강렬하고 사실적이다. 발톱에서 보이는 현실성이나 목과 머리조각의 세부표현 또한 전체적인 균형과 잘 어우러져 한층 돋보인다. 비몸은 원래 매우 컸다고 하나 윗부분이 떨어져 나가고 아랫부분만 남아 있으며, 표면이 심하게 마모되어 비문은 잘 보이지 않는다. 비문은 당시의 문장가인 이규보가 지은 것으로 전해지며, 비를 세운 시기는 고려 고종 때로 추정된다.

*문화재 명칭변경(2002.03.12) : 월남사지석비→월남사지진각국사비

-사유:월남사지석비는 월남사의 창건주인 진각국사(1178∼1234)의 비로 이규보(1168∼1241)가 비문을 지었고, <신증동국여지승람>(1530) 등의 기록을 통해서도 확인이 되고 1973년 음기의 판독을 통해 진각국사비임이 확인되어 「월남사지진각국사비」로 명명하고자 함.

(3)진각국사 부도

불일암 대밭 아래로 새로 낸 우회소로를 따라 250m 내려간 후 다시 계곡을 따라 왼쪽 길로 250m 올라가면 동천(洞天)이 열린 그 곳에 본사보다 나이가 많은 광원암(일명 西庵)이 알맞게 자리하고 있다.

514년(백제 武寧王 14) 가규(可規)스님이 초창했다. 호남의 서해안 지역 사찰의 창건 연대가 신라에서 불교를 공인한 23대 법흥왕(法興王, 재위 514∼540)원년인 514년에 유난히 몰려 있는 것은 신뢰성을 떨어지게 하나 광원암의 경우 무명( ? ) 가규대사가 창건주인 것이 오히려 믿음을 준다.

제2세 진각국사(眞覺慧諶 1178∼1234)께서 주석하시며 1226년에 선문염송집(禪門 頌集) 30권을 펴 내었다.암자 바로 뒤 언덕에 진각국사의 사리탑인 원조탑(圓照塔)이 있다. 비는 강진군 성전면 월남리 월출산 월남사지(月南寺址)에 파손된 비신 하반부만 남아 있다.(보물313호)

(4) 혜심(慧諶) (1178-1234)

고려 중기의 스님, 조계산 수선사(修禪社; 송광사)의 제2세 법주. 자는 영을(永乙), 자호는 무의자(無衣子), 성은 최(崔). 나주화순(전남 화순) 사람이다. 일찍이 출가할 뜻을 가졌으나 이루지 못하여 유학에 힘써 사마시(司馬試)에 합격하고 태학관(太學館)에 들어갔다.

그의 출가를 허락하지 않았던 홀어머니가 죽자, 1202년(신종 5) 25세에 조계산 수선사의 보조 지눌(普照 知訥)을 찾아가 득도하고 제자가 되었다. 그 뒤 오산(鰲山), 지리산 금당암(金堂庵) 등에서 각고의 선 수업을 하고 법을 이어 받았다.

그 때 지눌은 수선사의 법석을 그에게 전하려 했으나, 그는 굳게 사양하고 지리산에 숨어 수년간 더욱 선을 닦으며 정진했다. 1210년(희종 6) 지눌이 입적하자 문도들이 왕에게 알려 칙교(勅敎)를 받들고 법석을 잇기를 권하여 마지못해 수선사의 제2세 법주가 되었다.

고종이 즉위하여 선사, 대선사를 내리니 선석(選席)에 뽑히지 않고 승질(僧秩)에 오른 몇몇 예 가운데 하나이다. 왕명으로 단속사(斷俗寺) 주지를 겸임하기도 했으나, 수선사에 주로 머물며 이 곳을 더욱 확장하고 교화 활동에 전념했다. 수선사를 중심으로 지눌의 간화선법(看話禪法)을 계승하여 이를 더욱 진작시겼다.

1234년(고종 21) 6월 26일 나이 57세, 법랍 32년으로 화산(華山) 월등사(月燈寺)에서 입적했다. 왕이 진각(眞覺) 국사라 시호하고, 이듬해 수선사 북쪽 광원암(廣遠庵)에 부도를 세워 탑명을 원소(圓炤)라 했다. 문하에는 청진(淸眞) 국사 몽여(夢如), 진훈(眞訓), 각운(覺雲), 마곡(麻谷) 등이 특히 뛰어났으며, 몽여는 그의 뒤를 이어 수선사 제3세 법주가 되었다. 저술로는 < 문염송> 30권, <선문강요> 1권, <어록> 2권, <시집> 2권 등이 있다.

(5) 비편 실물에 대한 조사 내용 (가)비편 실물1 - 송광사에 있었던 前面 비편은 현재 소재 불명임 - 조선금석총람에 송광사에 있다고 설명하고 게재한 비편 내용이 있는데, 현재 국립광주박물관에 소장되어 있는 비편 실물과 같은 것임. 다만 비편 아래 부분 일부 (이규보 봉선찬, 김효인 봉선서 부분)이 잘려 나간 상태임 - 따라서 조선금석총람이 간행되는 1919년 이전에 송광사에 있었던 비편이 어느 시기엔가 (?광주박물관 개관시) 광주박물관으로 이관된 것으로 판단됨 - 국립광주박물관에 소장되어 있는 前面 비편 (78×98cm)

(나)비편 실물2 - 1972년 비 주변 대밭에서 민현구 교수가 수습한 비 前面 단석 (80cm*55cm)은 현재 소재를 확인하지 못했는데, 비 윗부분 가로70행중 4-21행, 세로34열중 13-43열에 해당함. ※ 금석문대계1의 비편 탁본 1점은 위 비편의 탁본임

☞추진사항 1. 민현구 교수 문의 - 1972년 비 주변 대밭에서 수습한 월남사지 진각국사비 비편은 현재 어디에 소장되어 있는지? 2. 국립광주박물관 문의- 소장하고 있는 월남사지 진각국사비 비편은 언제, 어디에서, 누구를 통해서 입수하였는지?

(6)탁본 원본--全面탁본 (정신문화연구원 장서각 소장) - 소장기호 : 4014 (구 2285) - 연대 : 1235 (고려고종 22) - 소재 : 송광사 (전남 승주) - 규모 : 비신 결손 266×125

(7)탁본첩 (가)탁본첩1 : 대동금석서에 실려 있는 김효인 書 수선사비 (송광사 진각국사 원소탑비) 탁본은 비의 위에서 아래로 7∼16행, 우에서 좌로 1○∼14열 부문의 45글자 탁본으로, 1972년 민현구 교수가 월남사지 진각국사비 주변 밭에서 수습한 비 前面 비편과 8글자가 중복된 탁본임 (나)탁본첩2 : 금석문대계1(전라남도편)에 비편탁본 1점은 1972년 민현구 교수가 비 주변 대밭에서 수습한 비편(80*55) 탁본임 (다)탁본첩3 : 장서각소장탁본자료집1에 全面탁본 1점과 部分탁본 4점 (상1, 상2, 하1, 하2)이 있음 ※ 全面탁본의 맨 오른쪽 둘째 줄에 "將士郞 中書舍人 知制誥太子司義郞賜紫金魚袋臣金 孝印奉 宣書" 글씨를 희미하게 확인 가능, ※ 또한 비 後面 (1250, 최자 찬, 탁연 서) 에 진각국사의 문도 이름이 열거되어 있는데 "秘書監 金孝印"을 확인할 수 있음

(8)학문적 연구 동향 : 월남사지 진각국사비에 대하여는 학문적 연구가 많이 이루어졌음 가) 허흥식의 [진각국사 혜심의 원비와 해석의 보완] (정신문화연구 16권, 1993) 나) 민현구의 [월남사지 진각국사비의 비음기에 대한 일고찰] (진단학보 36집, 1973) 다) 월남사지 (목포대박물관, 강진군, 1995)

2) 도갑사 등지의 비명 필적에 대하여 (김효인 書 필적)

안동김씨 족보에 상서공의 필적이 청하의 내연사 (1224), 영암의 도갑사 ( ? ), 강진의 월남사 (1238-1241 또는 1250) 등지에 있는데, 모두 임금의 명으로 碑銘을 쓴 것으로 기록되어 있으나, 영암의 도갑사에 있는 비와 그 외의 절에 있는 비명은 현재 어느 비인지 확인이 불가능하고 탁본이나 문헌기록 등을 발견하지 못함

옛날에는 도갑사에 말사가 13개나 있었다고 하는데, 현재는 3개밖에 남아 있지 않음. 추측컨대 없어진 10개의 말사중 진각국사와 관련된 말사 어딘가에 세워진 비가 아닌가 생각할 수 있고, 서술상 내연사(1224)와 월남사(1250) 사이에 도갑사를 기술하고 있는 것으로 보아, 1224년에서 1250년 사이에 세워진 비 중에서 書者 미상이고 상서공 필적과 비슷한 필체의 비를 찾아서 검토해 볼 필요가 있음

☞추진사항--도갑사 문의 : 1224년-1250년 사이에 도갑사에서 입적한 고승이 있는지? 도갑사의 13개 말사중 없어진 10개 말사에 고승의 비가 있었는지?

3) 월남사지 진각국사비(眞覺國師碑) (2003. 4. 15. 김영환 제공)

보물 : 제 313호. 소재지 : 전남 강진군 성전면 월남리.

장방형 지대석 위에 귀부를 마련하였는데 대석과 귀부는 단일석 으로 함주귀부는 강열한 사실적 기법을 보여준 석비이다. 전족초단이 좀 둔화되어 생동감이 결한 것 같은 느낌이 오나 사족 전체의 현실성이나 장경 두부와 그 세부의 운동표현 등은 이 비의 전체적 균형과 함께 다른 귀부가 따를 수 없는 우수성을 보이고 있다. 비좌는 간결하게 운문을 선각했으며, 비의 상반부는 절단 멸실되었고 잔존한 하반부도 조각된 글자의 풍화마멸이 심하여 그 내용을 판독할 수가 없다.

월남사는 신증동국여지승람 강진편에 "월남사재월출산남고려승진각소창유이규보비" 라는 기록이 보인다. 이 기록에 의하면 월남사는 송광사 16국사중 제2조인 진각국사에 의해 창건이 되고, 비문은 당대의 명유 이규보가 쓴 것이다. 이 석비는 월남사의 창건주인 진각국사(1178-1234)를 추모하기 위하여 이규보(1168-1241)가 세운 진각국사비로 추정되며 이를 더욱 뒷받침하고 있는 것은 송광사 사적기(진각국사편)이다.

4) 월남사지 모전석탑 (2003. 4. 15. 김영환 제공)

월남사지 삼층석탑(三層石塔) 보물 제 298호

월남사지(月南寺址) : 월남사의 창건은 『신증동국여지승람』(1531년)에 「高麗僧眞覺所創有李奎報碑(고려승진각소창유이규보비)」라 하여 간략한 월남사의 창건내역을 밝히고 있다. 또 『동국여지지』 및 『호남읍지』등에도 내용이 기록되어 있다. 위 내용에 의하면 월남사는 진각국사(1178∼1234)가 창건하였으며, 여기에 이규보(1168∼1241)가 지은 진각국사碑가 있다고 하였다. 이들 기록대로라면 월남사는 고려후반기에 창건된 것으로 생각해볼 수 있다.

그러나 현지에 유존하고 있는 백제계 석탑이라 일컫는 모전석탑의 편년이 고려초기 또는 고려후기 등 두가지로 추정되는 학계의 견해가 있고, 뿐만아니라 1980년대 중반에 이 寺址(사지)에서 백제계의 와당이 발견되는 등 아직도 사지 전체에 대한 성격 파악이 어려운 실정이다.

월남사의 폐찰년대는 정확히 전해진 기록은 없으나 『동국여지지』에 「眞覺所創有李奎報撰碑今廢(진각소창유이규보찬비금폐)」라 한 점으로 미루어 이 책을 쓸 당시(1649∼1659)에 이미 월남사는 폐찰이 된 것으로 보인다. 이를 뒷받침 하는 내용이 「무위사사적기」에 나와 있는데 위 내용에 의하면 월남사는 임진왜란(1592년)때 왜구의 침략에 의해 폐찰된 것으로 기록하고 있다

월남사지석탑은 고려시대에 건립된 백제계 양식의 석탑으로서 고려시대에 왜 이곳 월남사에 백제계통의 석탑이 세워졌을까 하는 의문을 제시하면서 일찍부터 국내에서 주목되어온 탑이다 그러나 이 의문점을 풀어줄만한 관련자료들이 전혀 발견되지 않고 있어 월남사에 관한 연구는 현실적으로 진척을 보지 못하고 있는 실정이다.

탑의 기단은 단층이며 밑에 두꺼운 하대석을 놓고 우주석과 면석을 별석으로 하여 그 위에 갑석을 놓았다. 탑신부는 1층탑신이 2∼3층에 비해 높은 편이고 결구수법은 각면이 일정하지 않은데 남쪽에서는 엇물림식으로 서쪽은 1매의 벽판석이며, 북쪽은 또 엇물림식, 동쪽에서는 좁은 1석을 삽입하여 면석을 마련케 하였으나 1매의 삽입석이 유실되어 현재는 잡석을 채워 놓았다. 2층탑신부터는 급격히 높이가 낮아지면서 결구매수도 4매로 줄어들고 각면에 우주가 모각되었다. 3층탑신은 1석으로 되었으며 각면 우주의 모각 등은 그 수법이 동일하다.

옥개석은 추녀끝이 약간 반전되었을뿐 거의 수평이며, 옥개석의 상·하를 수매의 별석으로 결구하여 층급받침을 이루었는데, 하면의 층급받침은 3단이나 중앙받침은 하면에 모를 죽인 각형이고, 상하의 2단은 4분원의 형식을 취했다. 이러한 형식은 2층까지 계속되다가 3층에서는 2단으로 줄었다.

상륜부는 탑신과 같은 석재와 소로형의 옥개석을 올렸으나 이들 전체는 노반으로 볼 수 있으며 그위로 복발과 양화가 있다.

이 탑은 塼塔(전탑)을 닮았다 하여 모전석탑이라 부르고 있으나, 이는 탑재의 각 부재를 수매의 여러조각으로 결구하였을 뿐으로 그 석재 자체가 塼(전)을 닮았다고 할 수는 없다. 따라서 이 석탑은 월남사지석탑 또는 월남사지 삼층석탑으로 해야 옳겠다. 또 이 탑은 좁은기단, 가벼운 배흘림이 보인 탑신, 옥개받침에서 나타난 형식 등은 부여 정림사지 석탑을 모방한 백제계 석탑이라 하겠다.

이 탑에 얽힌 다음과 같은 전설이 전해온다. 이 탑을 조각하게 된 석공에게는 아라땁고 젊은 부인이 있었다. 석공은 이 불사가 끝나기까지 나를 찾아오지 말고 집을 잘 지키라고 당부한 후 왔었다. 그러나 그의 부인은 너무 오랫동안 집을 비운 남편이 견딜 수 없이 보고 싶었다. 어느날 그녀는 몰래 이곳 월남사를 찾아 들었다. 그리고 먼 발치로 석탑일에 열중한 남편을 훔쳐보았다. 불사에 열중한 남편은 그 일에만 삼매경에 빠져 있었던지 수척해 보였다.

돌아서려던 그녀는 아쉬운 마음으로 발걸음이 옮겨지지 않아 작은 목소리로 남편을 불러봤다. 사랑하는 부인의 목소리를 들은 석공은 그녀를 향해 머리를 돌렸다. 순간 벼락이 치며 그가 완성직전에 있던 석탑은 조각나고 그의 사랑하는 부인은 돌로 변해버렸다. 석공은 돌이 되어버린 부인을 어루만지며 눈물을 흘렸으나 이미 때가 늦어 버렸다.

다시 처음부터 일을 새로 시작해야 했던 석공은 인근을 뒤져 석재를 구했으나 쓸만한 돌이 없었다. 석공은 생각 끝에 그의 부인이 화신한 돌을 쪼아 다시 이 탑을 완성했다고 한다.

이 석탑은 호남지방에서는 규모로 보나 양식으로 보나 매우 중요한 모전탑(模塼塔)의 일례이다. 단층기단(單層基壇)위에 삼층탑으로 기단구조(基檀構造)에서 부터 탑신부(塔身部)에 이르가까지 다수의 작은 석재로 각부를 구성하고 있는 점이다. 특히 석탑의 옥개(屋蓋) 형식이 부여의 정림사지(定林寺地) 석탑의 옥개 받침 형식을 연상하게 하는 형식이며, 추녀는 매우 넓고 상하 수평으로 나가다가 우각(遇角)에 이르러 경쾌한 반전(反轉)을 하고 있다.

전체 형식이 모전탑(模塼塔)이면서 석재결구(石材結構)에 있어 다분히 백제탑의 양식이 가미되어 있다. 특히 옥개 이면(裏面)의 수법이 탑신위에 소로형(小 木盧 形)의 1석이 첨가 되어 정림사지 탑과 흡사하다. 따라서 전탑(塼塔)의 양식을 따르면서도 백제탑 양식을 전승한 양식으로 이 지역에서 백제계 모방품이 있었음을 알려주는 중요한 모전탑이다.

5) 진각국사비문 재해독과 추론 (2005. 6. 11. 주회(안) 제공)

1250년 최자 짓고, 탁연 썼다는 월남사지 진각국사비 후면 음기을 보면 충렬공의 후원자였던 시중(侍中) 최종준(崔宗俊)과 그의 형제들(최종재, 최종보), 10년후 고려사직의 양대 기둥으로 충렬공과 절친했던 국자제주(國子祭酒) 이장용(李藏用), 그리고 충렬공의 아버지 비서감(秘書監) 김효인(金孝印) 의 휘자가 보입니다.

충렬공행장(1300, 이진 찬)에 의하면 충렬공께서는 1250년경 유섭장군(諭攝將軍)겸 급사중어사중승(給事中御史中丞)으로 있었음을 알 수 있습니다.

충렬공께서는 당시의 국교였던 불교에도 심취하셔서 보제사에다 500나한당을 아주 웅장하고 화려하게 건축하기도 하였고, 만년에 동안거사 이승휴와 주고받은 서신에 보면 진각국사 혜심의 스승이었던 보조국사 지눌의 저술인 <목우자사기>를 충렬공께서 평소 읽고 있었음을 알 수 있습니다.

진각국사비 음기 부분중 아래 열거한 마멸된 이름자 부분이 ‘金方慶’ 일수 있다는 생각을 해 보았습니다. --- 장군(將軍) □□□ 장군(將軍) □□□ --- 장군(將軍) □□□ --- 어사중승(御史中丞) □□□ ---

월남사지진각국사비(月南寺址眞覺國師碑)

전라남도 강진군 성전면 월남리 월남사 터에 있는 고려 후기의 고승 진각국사 혜심[眞覺國師 慧諶 : 1178(명종 8년)~1234(고종 21년)]의 비. 고려 후기의 대표적 문인 이규보(李奎報)가 짓고 김효인(金孝印)이 써서 1235년(고종 22)에 세웠다. 비는 현재 원 자리에 남아 있는데 귀부 위에 절단된 비신이 있고 마모 상태가 심하여 글자를 판독하기 어렵다. 비문은 수선사의 제2세 사주인 진각국사가 향공진사의 아들로 태어나 과거에 급제한 후 보조국사에게 출가하여 간화선을 수행하고 보조국사에 이어 수선사의 사주가 되어 강종의 지원으로 수선사를 확장하고 집정자 최우는 두 아들을 국사에 출가시키는 등 연관을 맺고 월등사에서 입적한 생애를 기술하였다. 진각국사는 입적하자 입적처인 월등사에서 다비하여 영골을 거두어 본산인 송광사에 돌아가 광원암에 탑을 세웠다 하였는데 실제로 비는 월남사에 있다. 음기는 입적 후 16년이 지난 1250년(고종 37)에 최자(崔滋)가 짓고 탁연(卓然)이 썼는데, 내용은 음기 건립 사실과 승려와 재가 문도들을 열거하였다. 그런데 문도에 대선사, 승통, 선사, 수좌, 삼중대사 이하로 이어져 이때부터 선사의 문도에 교종 승계를 지닌 승려가 등장하는 자료가 된다. 또한 재가신도들은 당시 왕족과 재추 등 고위관료가 대거 등장하여 이를 분석하여 수선사와 고려 정계와의 관계를 밝힌 연구의 바탕이 되기도 하였다

시대 고려 연대 1235년(고종22년) 유형/재질 탑명·등명 / 돌 문화재지정 보물 - 313호 크기 세로 115.1cm, 가로 63.6cm, 글자크기 2.1cm 출토지 전라남도 강진군 성전면 월남리 813 월남사지 소재지 (한국)-월남사지 - 전라남도 강진군 성전면 월남리 813 서체 해서(楷書) 찬자/서자/각자 이규보(李奎報) / 김효인(金孝印) / 미상

(陰記) 은청광록대부(銀靑光祿大夫)상서(尙書) 우복사(右僕射) 한림학사(翰林學士)인 신(臣) 최자(崔滋)가 왕명(王命)을 받들어 짓고 수선사(修禪社) 도인(道人) 신(臣) 탁연(卓然)이 교칙(敎勅)에 의(依)하여 쓰다

--- 시중(侍中) 최종준(崔宗俊) --- 참지정사(參知政事) 임경숙(任景肅) --- 판추밀원사(判樞密院使) 정안(鄭晏) 지추밀원사(判樞密院使) 최항(崔沆) --- 우복사(右僕射) 최종재(崔宗梓)163) --- 간의대부(諫議大夫) 김군수(金君綏)

--- 비서감(秘書監) 김효인(金孝印) --- 국자제주(國子祭酒) 이장용(李藏用) --- 장군(將軍) □□□ 장군(將軍) □□□ --- 장군(將軍) □□□ --- 어사중승(御史中丞) □□□ --- 낭장(郎將) □□□ --- 각문지후(閣門祗侯) 최종보(崔宗輔) --- [출전 : 『校勘譯註 歷代高僧碑文』【高麗篇4】(1997)]

■ 김방경행장 (1300, 이진 찬)

그 때 문하시중 최 종준(門下侍中 崔 宗竣)이 공의 충직(忠直)함을 사랑해서 모든 일을 예(禮)로써 대우하고 중대한 일이 있으면 모두 공에게 알리니 이때부터 그 명예(名譽)가 세상에 뛰어났다. 외직(外職)으로 나가서는 서북면병마록사(西北面兵馬錄事)가 되고 내직(內職)으로 들어 와서는 별장(別將)이 되었다가 다시 낭장감찰어사(郎將監察御史)로 전임하여 우창(右倉)을 감독하는데 아무 청탁(請託)도 듣지 않으니

정미(丁未)년(서기1247년)에 공(公)은 서북면병마판관(西北面兵馬判官)으로 승진되었다. 그때에 몽고병(蒙古兵)이 침공(侵攻)해 들어오니 공(公)은 여러 성주(城主)에게 명령하여 "위도(韋島=지금의 정주)에 들어가서 잘 보전(保全)하라"고 하였다. ---

이내 벼슬이 견룡행수(牽龍行首)를 대수(代授)하자 이 때에 금위관료(禁衛官僚)들이 모두 권문세가(權門勢家)에만 아부(阿附)하고 내직(內職)은 게을리하니 공(公)이 이르기를 ---이어서 금중(禁中)으로 천직(遷職)되어 유섭장군(諭攝將軍)겸 급사중어사중승(給事中御史中丞)으로 지명(指命)되어 대각(臺閣)에 출입하니 그 위풍과 곧은 절개가 조야(朝野)에 용동(聳動하였다.

<월남사지 삼층석탑에서> (2006. 4. 20. 발용(군) 제공)

<신증동국여지승람 내 기록 내용> (2003. 4. 25. 윤만(문) 제공) ▣ 제3권 p426<안동대도호부 인물 고려(高麗) ; 김효인(金孝印)> --김효인(金孝印) : 창(敞)의 아우이다. 예자(隸字)를 잘 썼으며, 문장(文章)과 사업(事業)이 한 시대에 걸출하여 실력을 중외(中外)에 드날렸다. 벼슬이 병부 상서(兵部尙書) 한림학사(翰林學士) 지제고(知制誥)에 이르렀다.

5. 상서공 유적 답사기 (2003. 12.1-12.2. 주회(안) 제공)

2003년 11월 29일 밤11시 50분

잠자고 있는 기사를 깨워서 조치원역까지 배달을 부탁했다. 조치원발 0시 58분 광주행 밤기차를 타야 했기 때문이다. 요즈음 초등학교 2학년이 된 아들놈은 친구들과 게임에만 빠져 있어서 통 따라 다닐 생각을 안 하고, 딸아이는 오빠만 따라 다니고, 아내는 나들이를 귀찮아 하고 (요새 살이 푹푹 찌더라니), 이제 '가족과 함께하는 여행'은 마무리하고 '나홀로 여행'를 해야만 하는 때가 된 것 같다.

나홀로 여행도 적적하기는 하지만 좋은 점도 있다는 생각이 든다. 우선 챙길 것 없이 넉넉하게 다닐 수 있어 좋다. 챙길 사람 없지, 시간 걱정 없지, 그저 여유롭게 걷기만 하면 된다. 둘째로는 혼자의 생각을 많이 할 수 있어 좋다. 혼자서 조용히 걸으면서 그동안 머리 속에 쌓였던 짜증과 찌꺼기를 털어내고 머리 속을 가볍게 할 수 있어 좋다. 혼자서 하는 극기훈련의 한 방법으로 할 수도 있다. 그리고 내가 좋아하는 데로 코스를 잡을 수 있어 좋다. 나는 여행과 답사를 병행하고 있는데 앞으로는 등산도 겸하기로 했다. 이왕이면 건강을 생각해서. 선조님의 발자취가 남아있고 유적이 남아 있는 지역의 명산을 골라서 여행겸 답사겸 건강관리겸

바깥 날씨가 꽤 차가웠으므로 옷을 단단히 차려입고도 예비 겉옷을 배낭에 꾸겨 넣고 간단한 답사자료와 미리 준비해 놓았던 초코렛 몇 개와 물 한통, 그리고 몇가지를 더 챙겨서 집을 나섰다.

한 40분 걸려 조치원역에 도착했다. ---세상은 잠이 들어 고요한 이밤, 나홀로 소리치며--- 이 말도 옛말인가 보다. 새벽 1시가 다 되어 가는데도 길거리에는 차량 불빛이 꼬리를 물고 있고 오가는 사람들도 가득하다.

조치원발 0시 58분 기차에 몸을 싣자마자 잠에 떨어졌다. 워낙 잠이 많은 나는 특히 버스나 기차를 타면 더 잠이 쏟아진다. 기차가 약간씩 흔들어주어서 더 그런가 보다. 곤하게 눈을 뜨니 새벽 04시 18분. 벌써 종착역인 광주역 플랫포옴에 들어서 있다. 눈을 비비며 짐을 챙겨 내리니 남도의 새벽공기가 차갑고도 정겹다. 드디어 타향냄새가 물씬 풍겨오는 것이다.

택시를 잡아타고 광천동 종합버스터미널로 갔다. (택시비 4,000원 소요). 04:50분 강진행 직행버스에 올라탔다. 기사에게 성전면 버스터미널에서 깨워달라 부탁해 놓고 또다시 쿨쿨---. 성전면 터미널에 눈을 비비며 내려섰다. 06시 정각. 꿈결에 이곳까지 온 것 같다. 四圍는 캄캄하고 이곳 시골 터미널에는 아직 불이 들어오지 않아 있다.

시골 면소재지 터미널 주변을 한 20분 팔짱끼고 서성이고 있는데 대합실 주인이 나타났다. 나이 60은 넘어 보이나 날카로운 눈빛의 남도 사람이 나의 행색을 살펴보더니 뭔가를 눈치챈 모양으로 무슨 일로 이곳에 오셨느냐고 묻는다.

지난주 금요일 일간신문에 월출산 소개하는 기사가 나와서 왔노라고, 이곳 월출산에 나의 25대조 할아버지의 필적이 있다는 기록이 족보에 남아 있어서 답사차 왔노라고 설명을 하니, 눈을 크게 뜨고 일간신문 기사는 자기가 며칠전에 일간지 기자와 함께 답사해서 만든 것이라고 이야기 보따리를 풀어 놓기 시작한다 이야기를 들어보니 이분은 강영석(011-640-5016) 이라는 분으로 이곳 강진에서 향토유적 발굴에 아주 적극적이고 정열적으로 활동하고 계신 것 같았다. 월출산에는 모두 99개의 사찰과 암자가 있었으나 (무위사에는 35개, 도갑사에는 13개 등) 언젠가 모두 폐사되고 현재는 도갑사, 무위사 정도가 남아 있다고 한다.

이곳 강진의 향토사학계에서 수년째 폐사지를 모두 조사하고 있는데 현재 36개의 절터, 암자터를 발견해 냈다고 한다. 햇빛 따뜻한 명당자리에 동백숲이 있고 주변에 대숲이 빽빽하고 무수한 석재와 기와파편이 발견되고 약수터나 우물이 있는 곳은 발굴조사해 보면 모두가 절터라고 한다.

월남사지에서 천황봉 올라가는 중간에도 약수터가 있는데 조사해 보니 성전암 터였고, 무위사에서 월남사지 쪽으로 가다 오른쪽으로 들어가는 동네에도 조그만 절터가 있는데 글씨 식별이 잘 되지 않는 비석이 몇 개 있다고 한다.

이곳 성전면에는 양광식(062-432-8765) 이라는 분이 있는데 한학자로서 문사고전연구소를 만들어 소장으로 활동하고 계신데 강진 향토사학계의 원로라고 한다. 전에 국립광주박물관장을 지낸 정양모, 목포대 교수를 지낸 이해준 교수도 자주 왕래하면서 향토자료를 많이 받아 갔다고 한다.

그런데 이분은 겸손하면서도 매우 꼿꼿하여 전화로 물어보면 답을 얻기가 어려울 것이라 한다. 시간에 맞추어 무위사를 가야 했으므로 다음 기회에 시간을 내기로 하고 이야기를 계속 들었다.

월남사지 진각국사비를 서하신 김효인 이라는 분이 개인적으로 25대조 되시고 고려중기 최씨 무신정권때 최우(=최이)의 측근으로 활동하신 분이고, 족보에 왕명에 의하여 쓴 비문이 영암의 도갑사, 강진의 월남사 등지에 있다고 기록되어 있다고 하였더니 처음 듣는 이름이라며 자료가 있으면 보내 달라고 한다.

그리고 이곳 강진이 최씨 무신정권의 근거지 였다고 하면서 최씨 관련 유적을 찾아볼 필요가 있다고 한다. 바위에 글씨가 몇 자씩 써 있는 것, 최씨 가문의 묘비를 몇 개 본 적이 있다고 한다.

현재 월남리에 백종순 이라는 분이 거주하고 있는데 그 형이 서울에 살고 있는데 이름은 백종진이라는 분으로 월출산을 구석구석 누비면서 탁본 뜬 것을 많이 갖고 있고 지금도 휴일이면 가끔 내려온다고 하는데 이분을 만나면 혹시 좋은 자료를 볼 수 있을 지도 모르겠다고 한다.

또한 월남리는 이규보 후손의 세거지로 현재로 몇가구가 거주하고 있으며, 월남사지 3층석탑과 진각국사비 주변 땅을 현재 강진군청에서 조금씩 매입하고 있다고 하고 고증을 거쳐 월남사 복원도 계획하고 있다고 한다.

터미널 안에서 시간가는 줄 모르고 이야기 하다가 무심결에 보니 새벽 어둠 속에 버스가 한 대 돌아나가는데, 07시 출발 무위사 거쳐가는 군내버스였다. 다음 버스는 8시 50분에나 있다고 하여 버스 지나간 뒤에 손 흔드는 격으로 약간 당황스러워 하고 있는데,

얼른 나가서 택시를 한 대 잡아 오시더니 "젊은이를 보니 선조님께서 쓰신 비석을 꼭 찾을 것 같다"는 말씀을 하시고는, 택시 운전사더러 "이분은 내가 잘 아는 분이니 무위사까지 잘 모시라" 고 하신다.

월출산에 99개나 되는 사찰과 암자가 왜 밀집해 있었는지? 그 많던 사찰이 언제 무슨 이유로 모조리 폐사되었는지? 최씨 무신정권이 이곳에서 어떠한 기반을 갖고 있었는지? 이곳 월출산 말고도 영암 강진 근방에 최씨 무신정권과 관련된 곳이 어디에 있는지? 등등 궁금한 것이 많았으나 미처 확인하지 못하고 택시에 올라 앉았다.

고마움, 반가움과 아쉬움을 뒤로하고 남도의 새벽 어스름 속을 달려서 10분도 걸리지 않아서 무위사 입구 주차장에 들어섰다. 답사객은 있을리 없고 겨울아침 칼바람에 땡땡거리는 편경소리가 남도의 새벽을 깨우는 듯하고, 귀한 손님 도착했음을 알아챘는지 개 짖는 소리가 요란하다.

굽은 손을 비벼가며 카메라에 필름을 장전하고 무위사 안내판 앞에 섰다. 신라시대 도선국사가 창건, 선각대사 형미가 중창, 1555년 조선시대 태감선사가 중창할 당시에는 건물 30여채, 암자 35개소였다는 내용이 보인다.

무위사 천왕문에 들어서는데, 진돗개처럼 얼굴은 준수하고 몸매는 듬직하면서도 날렵해 보이는 까만 개가 길을 막고 짖어댄다. 관리인인 듯한 분이 키 꾸러미를 들고 벽화보존각 문을 열고 있다. 아직도 어두운데 누구를 위해서? 혹시 나를 위해서?

벽화보존각은 1970년대 극락보전 중수때 떼어낸 벽화를 모두 이곳에 별도의 건물을 지어 보존하고 있다. 어두워서 자세히는 못 보았는데, 내부 전체가 벽화 전시장이다. 무위사 극락보전 앞 마당에 올라섰다. 아까는 그렇게 짖어대던 꺼멍이가 주위를 맴돈다. 무엇인가 말을 하는 것 같기도 하고, 장난을 슬슬 치는 것 같기도 하고. 꺼멍이와 같이 극락보전 과 선각대사비를 일별하였다.

1430년에 세운 극락보전은 국보 13호, 946년 세운 선각대사 편광탑비는 보물 507호로 최언휘 찬, 유훈률 서이고, 극락보전 내에는 아미타후불 벽화 (보물 1313호), 백의관음도(보물 1314호)가 있다.

극락보전 측면 면 분할구도가 일품이라는 것을 들은 것이 기억이 나서 측면에서 요리조리 얼굴을 돌려가며 관찰하였다. 꺼멍이가 어느새 앞에서 장난을 치고 있다. 극락보전 측면을 찍느라고 카메라를 들이대자 꺼멍이가 폼을 잡고 앉아 먼산을 응시한다. 카메라 셔터를 누르고 나자 꺼멍이도 일어선다. 이놈 벌써 능구렁이가 다 된 모양이다. 나같이 답사객이 사진을 많이 찍어준 듯하다.

946년에 세웠다는 선각대사비는 전형적인 귀부-비신-이수의 귀티나는 비인데 비각이 없어서인지 시원하기는 해도 풍화에 시달린 빛이 역력하다. 포항 보경사에 있는 원진국사비처럼 비각이 있었으면 하는 생각을 해 본다. 꺼멍이는 이제 삼층석탑 안에 들어가 잔디밭에서 뒹굴며 장난을 치고 있다.

무위사 뒤쪽 자연관찰로 표시판이 있어서 화살표대로 따라 올라갔다. 한바퀴 돌고 내리막길에 올라서니 저멀리 앞산 아침해가 눈부신 햇살을 쏟아내고 있다. 지도를 보니 저쯤이 작천면 토동 뒷산이므로 군사공 유택이 있는 토마리 인근이 아닐까 생각해 본다. 이 시원함! 이 화창함! 지금 이 자리에 있음이 뿌듯하다.

다시 경내로 내려와 보니 중창 불사가 한창이다. 벽화보존각을 새로 짓고 있다. 꺼멍이는 나하고는 볼일을 다 보았는지 이제 보이지 않는다. 올라올 때는 어두워서 잘 관찰하지 못했던 벽화보존각에 다시 들어갔다. 모든 벽화가 한 눈에 들어온다. 원래 위치에 있던 것보다는 못하지만 마치 벽화 전시장 같다. 보존각을 새로 지어 보존할 가치가 충분히 있다는 생각이 든다.

무위사 주차장에 내려와 뒤돌아서서 다시 올려다 본 무위사는 자연스러움 그 자체였다. 무위사 전체를 조망하다가 월남사지로 발길을 돌리며 무위사를 내려온다. 내려오다 보니 하얀 개 한 마리가 올라간다. 생긴 것은 꺼멍이와 비슷한데 색깔만 하얀 색이다. 꺼멍이를 만나러 가나? 밤새 어디 들렸다 오나?

8시 20분 도갑사 출발. 월남사지로 가는 길을 따라 홀로 걸어간다. 떠오른 아침 햇살은 화창하고, 길가에는 온통 녹차밭이다. 설록차 표시가 보이고 녹차밭 저 아래에는 커다란 파란색 설록차 공장 건물도 보이고, 녹차밭에는 소형 풍차가 가득하고 팔랑개비가 돌아가고 있다. 자세히 보니 풍차가 아니고 서리방지휀 이라 쓰여 있다. 이곳이 덴마크인가 네덜란드인가? 이국적인 정취가 물씬 풍긴다.

굽었던 손도 녹고 마음도 푸근하다. 화창한 아침햇살과 끝이 보일락말락 푸른 녹차밭, 가끔가다 나타나는 길가의 갈대숲, 쏴아- 쏴아- 대숲을 스치는 바람소리가 간간이 이어지고, 나는 영화 속의 한 장면을 걸어가고 있는 것 같다.

9시 정각. 월남사지가 있는 월남리 마을 입구에 들어섰다. 월남사지 진각국사비 앞에 섰다. 비의 前面은 완전히 떨어져 나갔고, 後面은 많은 부분이 남아 있다. 후면 음기에서 '秘書監 金孝印' 글자를 육안으로 확인하기 위해서 이리 돌고 저리 돌면서 빛을 이용해서 글자를 확인해 나갔다.

두 바퀴쯤 돌았을까! 중상부 가운데 쯤에 '秘書監 金孝印' 글자가 눈에 들어온다. 1250년 최자 찬, 탁연 서로 비 후면 음기를 세울 때 진각국사의 문도와 비석 건립에 공헌한 사람들의 벼슬명과 이름을 새겨 넣었는데 이 가운데 상서공도 포함된 것이다.

그리고 후면 음기를 연구한 논문에 보면 진양공 최씨(=최우, 최종준의 조카사위, 문간공敞, 상서공孝印의 후원자), 시중 최종준(충렬공方慶의 절대적 후원자), 지추밀원사 최항(최우의 서자, 최우 다음의 무신정권 실권자), 국자제주 이장용(충렬공方慶의 처남 박휘의 장인) 등도 포함되어 있는데,

혹시 문간공敞, 충렬공方慶도 포함되어 있을지 모르겠다는 생각과 기대로 마음이 설레어진다. 후면 음기 탁본을 검토해서 마멸되어 보이지 않는 글자를 다시 확인해 보아야 하겠다는 생각을 해 본다.

비각을 내려서서 안내판을 보니 3년전에 왔을 때에는 '월남사지 석비' 라 되어 있었는데, '월남사 진각국사비'라 바뀌어 새로 세운 안내판이다. 1250년 이규보 찬, 탁연 서로 세운 것으로 되어 있다.

그러나 이는 강진군청 문화재 관계자의 연구가 부족하여 이 비석의 전모를 파악하지 못하고 있는 것이다. (1800년대 초반쯤) 전면 비석이 떨어져 나가기 전에 뜬 전면 전체 탁본이 현재 정신문화연구원에 남아 있는데 여기에 보면 분명히 이규보(1241년 졸) 찬, 김효인(1253년 졸) 서로 쓰여 있고, 떨어져 나간 전면 비편 하나가 현재 국립광주박물관에 보존되어 있기 때문이다. 그리고 후면 탁본을 보면 최자 찬, 탁연 서로 1250년에 세운 것으로 되어 있다.

따라서 위 안내판은 ---비 전면은 떨어져 나가고 없으나 이규보 찬, 김효인 서로 세운 것으로, 비문은 이규보의 동국이상국집에 실려있고 탁본이 현재 정신문화연구원에 소장되어 있으며 떨어져 나간 비편 하나가 국립광주박물관에 보존되어 있다. 비 후면은 음기로 최자 찬, 탁연 서로 1250년에 세운 것이다.--- 라는 내용으로 수정이 필요하다. 지금까지 확보한 자료를 강진군청에 보내서 수정을 요구해야 겠고, 안내판 옆에 비석 전면, 후면의 탁본을 전시하고 설명하는 또 하나의 안내판을 세웠으면 하는 건의문을 강진군청에 요구해야겠다는 생각을 해 본다.

월남사지 3층석탑을 일별하고 주변 집을 기웃기웃 해 본다. 옛날 월남사에 있었을 것으로 보이는 고색이 풍기는 다듬어진 석재들이 이곳 저곳에 많이 보인다. 안쪽으로 들어가 노인분에게 여러 가지를 여쭈어 보니 탑 옥개석과 비석의 파편 하나가 하동댁 이라는 사랑채에 박혀 있다고 하고, 하동댁의 시부는 일정시대 면장을 지낸 집이라 한다. 그리고 마을회관 바로 옆집이 백종순씨 댁이라 한다. (이 분의 형님 되시는 백종진 이라는 분이 탁본을 많이 갖고 있는 분임)

마을회관으로 내려가 두리번 거려 보았으나 사람은 보이지 않고 개들만 짖어대는 바람에 확인하지 못하고 발길을 돌린다.

10시 정각. 등산 시작 경포대 입구에 들어섰다. 주차장에는 차량도 좀 보이고 울긋불긋 차림의 사람들이 하나둘 보이기 시작한다. 오랜만에 산을 오르려니 힘이 딸린다. 숨도 가쁘고 다리도 후들거려 쉬엄쉬엄 올라가기로 했다.

도갑사 쪽으로 갈까, 천황사 쪽으로 갈까를 잠시 생각해 본다.

3년전에도 나홀로 여행으로 조치원발 0시발 목포행 밤기차를 타고 새벽에 목포역에 내려서 역안에서 날 새기를 기다렸다가 버스터미널로 가서 강진행 버스를 타고 영암에서 버스를 갈아타고 도갑사에 내려서 도갑사를 일별한 적이 있었다.

족보에 상사공(휘孝印)의 필적이 영암의 도갑사에 있다고 되어 있어서 도갑사 종무소에도 물어보고 부도밭에 있는 비석이란 비석은 모두 살펴 보았으나 단서를 찾지 못했다. 도갑사에도 전에는 13개의 암자가 있었다고 하는데 혹시 없어진 암자의 어디에 상서공께서 서하신 비석이 있었을 가능성을 생각해 보았다.

현재는 13개의 암자가 하나도 남아 있지 않아서 확인하지 못하고 도갑사 뒷길로 등산을 시작해서 월출산 능선을 타고 가다가 갈대밭도 지나고 계곡 속의 식당 보리밥 집도 지나서 월남사지 쪽으로 내려온 적이 있었다.

이번에는 이곳 월남사지에서 시작해서 월출산의 최고봉 천황봉을 오르고 월출산의 동쪽 천황사쪽으로 해서 암자터 위주로 답사를 하기로 했다. 가다 쉬다를 반복하면서 1km 쯤 올라가니 갈림길이 나온다. 자리를 잡고 앉아 초코렛 하나를 입속에 녹이고 물 한모금 마시고 지도를 펴들고 등산로를 확인한 다음 천황봉 오르는 오른쪽으로 길을 잡았다.

또다시 500m 쯤 올라가니 햇볕 따뜻한 양지바른 넓은 언덕이 나타난다. 잔뜩 걸쳐 입은 윗도리 하나를 벗어 제끼고, 약수터가 있어 물 한바가지 들이키고 자리를 잡고 앉아 올라온 저 아래를 조망해 본다.

평화롭고 따뜻한 계곡 풍경과 저 앞산을 머리 들어 바라보니 온 몸에 화창함이 충만하다. 좌우를 둘러보니 대나무숲이 빽빽하고 위쪽에는 동백숲이 걸쳐 있고 앞쪽에는 대나무를 많이 베어 냈는데 석재들이 가득하다. 이곳이 바로 새벽에 성전터미널에서 강영석 님께서 일러주었던 옛 암자인 성전암 터인 것이다.

대나무 숲이 가득한 가운데 보니 비석 위에 얹는 갓도 보이고 널따란 장대석 같기도 하고 비신 같기도 하여 글씨가 있나 자세히 살펴보았다. 글씨는 있는지 없는지 구분이 잘 안 되었으나 주변여건으로 보아 제법 큰 암자가 있었음이 분명하다.

이제 몸도 어느정도 풀리고 좀 속도를 내서 천황봉으로 올랐다. 오르면서 보니 월출산은 온통 바위산이다. 저 앞쪽 봉우리를 보니 꼭대기에도 큰 바위들이 살짝 걸려 있는 것이 바람이라도 휙 불면 금방 떨어져 내릴 것만 같다.

정상에 가까워오자 다시 바람이 세차고 추워지기 시작한다. 손이 다시 얼어붙어 손놀림이 불편해진다. 앞서가는 일행들을 계속 따라 바위 사이를 돌고 돌아 철계단 나무계단을 몇 번이나 갈아 타고 나서야 정상에 올랐다. 확 트인 전망에 강진 앞바다도 조금 보이고 영암쪽으로는 영산강 하구도 슬쩍 비친다. 조그맣고 예쁘게 생긴 돌로 만든 원형 안내판을 보니 이곳 천황봉에 옛날에는 제사를 지내던 제사터라 되어 있다.

상서공께서도 이곳 월출산 자락 월남사, 도갑사 등등에 필적을 남기셨으므로 이곳에 오셨다면 여기까지 올라 오셨을까를 생각해 본다. 세찬 바람을 맞고 앉아 저 아래 손바닥만해진 영암읍내 시가지를 보고 주변 봉우리를 조망해 보다가 일어섰다.

이제는 하산길, 천황봉을 내려와 표지판을 보니 천황사까지 2.7km 남았다. 이제는 내리막길이라 훨씬 수월하다. 내려오다 보니 저 앞 끄트머리 봉우리에 구름다리가 걸쳐 있고 바위 위에 사람들이 줄을 잇고 움직이고 있는데 보는 눈이 아슬아슬하고 어지럽다. 멀리서 보니 개미군단 같기도 하고. 하여튼 부지런한 건강한 사람들이다.

내려오는 중에 광암터라고 암자터가 있는 것을 알았으나 딴 생각 하고 오다가 지나치고 말았다. 천황사 주차장에 내려오니 천황사는 2001년 화재로 전소되고 터만 남아 있다고 한다.

오후 1시반이다. 허기진 배를 움켜 잡고 후들거리는 다리를 끌고 우선 식당으로 들어가 갈비탕 한 그릇으로 포식을 했다. 이제 배도 든든하고 부러울 것이 없다. 이 세상에서 가장 행복한 걸음걸이로 느릿느릿 주차장으로 내려오니 택시 몇 대가 줄지어 대기하고 있다.

맨 앞에 있는 택시에 올라 타고 영암터미널을 가리켰다.

영암터미널에 도착하니 오후 2시, 20분을 기다려 광주행 버스에 올라 탔다. 타자 마자 또다시 쿨쿨---. 3시 40분 광주터미널에 도착. 곧바로 택시를 잡아타고 국립광주박물관으로 달렸다. 광주박물관에 월남사지 전면 비편 하나가 보관되어 있어 확인하기 위해서였다.

4시 정각. 박물관 정문에 들어섰다. 관람시간이 5시까지라 막 매표를 마감하느라 셔터를 내리는 순간이었다. 입장권을 가까스로 구입하고 박물관을 올려다 보니 한옥처럼 생긴 웅대함이 아주 마음에 든다. 한참을 걸어 올라가 박물관 안으로 들어가 1,2층 전시관을 모두 살펴 보았으나 찾던 월남사지 진각국사비 비편이 보이지 않는다.

관리인을 붙들고 물어 보았다. 광주박물관에서 발간한 도록에도 나와 있고 재작년에 이메일로 사진으로도 받아 본 비편인데 어째 없느냐고. 관리인 왈, 교체 전시중이라 지금은 지하 수장고에 있다고 한다. 수장고에 있는 것은 관람할 수 없다고 한다.

그 비편이 언제 이곳에 오게 되었느냐고 물으니 1978년 광주박물관을 개관할 때 국립중앙박물관에 있던 것을 이관받은 것이라 한다. 다음에 학예연구실에 연락해서 다시 오면 수장고에 있더라도 보여줄 수 있을 것이라고 한다.

목포대와 강진군에서 펴낸 책자에는 1972년 월남사 진각국사비 주변 대밭에서 발견한 비편이 현재 광주박물관에 있다고 되어 있는데, 탁본과 활자화한 비문을 일일이 대비해 보면 현재 광주박물관에 보관중인 비편은 전에 송광사에 있다고 전해온 비편의 아랫부분이 좀더 잘려나간 상태인 비편이다.

따라서 전에 송광사에 있던 비편이 어느때인가 국립중앙박물관으로 넘아 갔다가 1978년 광주박물관 개관시 전라도지역 유물이라 하여 이곳 광주박물관으로 이관된 것이다. 그렇다면 1972년 진각국사비 주변 대밭에서 발견된 비편은 현재 어디에 있는가? 이를 연구분석하여 논문으로 발표한 허흥식 교수가 알고 있을 것이나 아직 확인하지는 못하였다.

상서공 할아버지의 필적을 친견하지 못해 약간은 아쉬움을 안고 박물관앞 광장으로 내려선다. 이곳 광주에도 안렴사공파 세거지가 있는데 김공량-둘째아들 김척의 후손이 옛 지명으로는 나주시 본량면 매곡이라는 곳에 세거하고 있는데, 현재로는 광주광역시 광산구로 인곡역 맞은 편이라고 한다. 서울에 거주하시는 용진(재철) 원로 종친님도 이곳 출신이시다.

이곳 척자 할아버지 사손이 되신다는 태선 종친님께 전화(011-621-9792)를 걸었다. 오늘은 늦어서 찾아 뵐 수는 없고 다음에 다시 시간 내서 들리겠노라고 말씀 드렸다. 하시는 말씀이 세거지에는 현재도 30여 가구가 살고 있고 전에는 꽤 큰 마을 이었는데, 대부분 광주시내로 나와 살고 있다고 한다. 다음에 들리면 광주시내에서 전화하거나 인곡역 앞 이발소에서 꼭 연락을 달라고 하신다.

택시를 잡아타고 광주역으로 갔다. 조치원역 기차표를 찾으니 딱 한 장이 있다고 기차표가 나온다. 어제 인터넷으로 예매할 때는 표가 하나도 없어서 입석으로 갈 작정을 하고 왔는데, 나를 위해서 이렇게 1장이 남아 있는 것이다.

기차에 오르자마자 조치원역에 9시 3분 도착예정이므로 10분전인 8시 50분에 휴대폰 알람을 걸어 놓고 또 쏟아지는 잠을..... 어디서 많이 듣던 김부자의 달타령이 들려온다. 시간을 보니 8시밖에 안 되었다. 집에서 아내가 조치원으로 마중 나오겠다는 것이다. 역시..... 조치원역에서 하차하여 역 광장에 대기하고 있는 아내 겸 기사가 오늘따라 더 대견하고 더 예뻐 보인다. 오늘 새벽에 보고 오늘 밤에 다시 보는 데도 말이다.

6. 금강산 <삼일포 단서석> 답사기

1) 금강산 기행문 (2003. 11. 1. 영윤(문) 제공)

뜻하지 않게 금강산을 여행할 기회가 찾아왔다. 마을 노인회의 금강산 여행에 동행하게 된 것이다. 분단의 벽을 넘는다는 긴장감과 상서공 할아버지 시의 소재로 알려진 삼일포 단서암에 대한 기대로 설레이는 맘을 안고 10월29일15시30분 군사분계선을 넘었다.

2박3일의 일정중 이틀째인 30일 오후3시에 드디어 삼일포를 눈에 넣을 수 있었다. 다른 사람들은 경치에 넋을 잃을동안 나는 단서암에 눈을 못 박았다. 800여년전 상서공께서 읊으셧던 <삼일포 단서석> 선조님이 바라보시던 그곳을....

북측 안내원과 단서암과 관련된 상서공의 시에관한 얘기며 충렬공의 관한 대화를 하였으나 잘 모르고 있음에 약간은 실망스러웠다 지나친 기대였을까? 안내원의 설명은 미리 뒤져본 인터넷의 내용을 넘지 못했다

둘레 약8KM의 호수로 전에는 해수호였었는데 언젠가 바닷물이 막히고 담수호가 되었다는 설명이다. 단서암을 가까이 가 볼 수 없느냐는 질문에 금강산 관광이 처음 시작될때는 뱃놀이도 할수 있었다는데 남측 관광객들이 통제에 잘따르지 않아서 금지됐단다. 가운데에 소가 누운 형상의 와우도가 울창한 소나무숲과 함게 떠잇고 그옆으로 사선정이 한폭의 그림으로 자리잡고 있다. 사선정 앞쪽으로 지름50여M(?)의 둥근 바위섬이 단서암이다. 단서암에는 여섯글자가 새겨져 있었는데 지금은 두글자만 남아 있고 그것도 잘 보이지 않는단다

대체로 촉박한 일정과 통제가 심한 부자연함으로 관광이나 답사의 본래 목적을 얻기에는 아쉬움이 많았다 또한 일행에서 자유로울 수 없음도 마찬가지다. 650여명이 동시에 움지여 마치 컨베어 벨트를 타고 밀려가듯한 일정에 따로 시간을 내기에는 역부족이었다

이번 여행은 방북이라는 상징성과 풍악산의 일부를 맛봄으로 달래야 했다

2) 삼일포 관광로 (2004. 11. 1. 윤만(문) 제공)

3) 삼일포 전경 옛 사진 소개 (2004. 11. 1. 주회(안) 제공)

▲ 고려말 강릉 존무사 김천호 등 지방관리와 승려 지여 등에 의해 매향비가 세워졌던 금강산 삼일포 전경.혼란스러운 시대에 민중의 서원을 담아 곳곳에 향나무를 묻고 그 내력을 기록한 매향비는 미륵의 현신을 기다리는 간절한 구원의 증표로 전해져 오다 일제 강점기 때 자취를 감추고 말았다.

▲ 죽부인전을 지어 남긴 이곡이 ‘동문선’ 동유기에 ‘섬에 이르니, 덩그런 큰 돌이 있다. 그 꼭대기에 돌벽장이 있고 석불이 있으니, 세칭 미륵당이다.’라고 적어 미륵신앙의 실체와 매향비의 존재를 알렸으며, 이후 1748년에 그린 시화첩 ‘관동십경’(규장각 소장)에도 단서암 매향비(그림)의 흔적이 뚜렷하게 남아 전한다.

4) 삼일포 관련 자료 (2005. 2. 21. 주회(안) 제공)

36봉에 폭 안긴 호수 겨울속에 핀 연꽃이어라

⑧ 삼일포 동쪽은 동해파도 겹겹 안길듯 서쪽으론 금강연봉 첩첩 절경 신선도 반해 ‘삼일’ 노닐다가 정선 산과 수의 조화 화폭에

금강산 외금강 탐승의 기점인 온정리에서 남동쪽으로 빠져 절세 명승 삼일포를 찾아가는 길은 남북한을 통틀어 가장 아름답고 기묘한 답사길 중 하나일 것이다. 동쪽으로 푸근한 구릉과 토산이, 서쪽으로 너른 고성평야 저 멀리 장엄한 외금강 연봉들이 줄줄이 도열해 마치 산하의 사열식을 보는 듯한 감흥이 벅차다. 특히 눈 덮인 겨울에는 깔깔한 산야의 골격이 그대로 드러나니 더욱 장쾌한 파노라마를 엿볼 수 있다. 19세기초 고성 서쪽에서 외금강을 뒤돌아보았던 어당 이상수도 <동행산수기>에 “이 승경은 찬란하기가 마치 기이한 그릇을 벌인 듯하고 울창하기가 마치 기이한 책을 보는 것 같다”고 극찬한 기록을 남겼다. 당대 산수와 어울려 심신을 닦고 기운을 받으려고 금강산을 찾은 선비들은 이 길목에서 산을 멀리 조망하면서 산의 내면에 깃든 이치를 읽곤 했던 것이다.

오늘날 남한관광객들은 온정리에서 남동쪽 길로 가서 삼일포를 찾는 길밖에 없다. 하지만 옛적 문인들은 거꾸로 내금강을 본 뒤 동남쪽의 외금강 유점사, 백천교를 거친 뒤 다시 남강줄기를 북으로 거슬러 옛 고성읍(현재는 구읍리)을 지난 뒤 삼일포를 답사했다. 이 여정에서 고성읍 거북바위(귀암) 근처의 정자인 해산정을 반드시 유람해 기록을 남기고는 삼일포 가서 노니는 게 정석이었다. 멀리 동해 수평선 보이는 해산정은 조선 후기 농암 김창협의 기록대로 “구릉 너머 보이는 동해 파도가 앉은 자리까지 밀려오는 듯한”절세의 전망과 일출 보기가 유명했다. 진경화풍의 거장 겸재 정선, 그의 문우인 삼연 김창흡 등도 이곳에서 금강연봉과 어우러진 그림과 진경시를 남겼는데, 삼연은 “이 정자 덕분에 동쪽나라에 태어난 것 한스럽지 않네”라고 극찬했다. 하지만 정자는 사라졌고, 관광객은 삼일포 능선에서 귀암의 모습만 얼추 볼 수 있을 뿐이다.

36개의 크고 낮은 봉우리에 둘러싸인 삼일포는 신라시대 신선 네 분이 놀러왔다가 경치에 반해 삼일간 머물렀다는 전설로 유명한 자연호수다. 북쪽 기슭 법기봉을 중심으로 36개 연봉들이 구릉 너머 아련한 동해, 그리고 서쪽 금강연봉과 어우러진 선경 중 선경이다. 금강산의 단일 명승 가운데 가장 많은 시가 전한다는 이 명소를 묘사한 옛 지식인들의 기록은 휘황찬란하다 못해 읽는 이의 눈을 아리게 한다. 금강산광이던 봉래 양사언은 “거울 속에 핀 연꽃송이 서른 여섯개, 하늘가에 솟은 봉우리는 일만이천”이란 명구를 남겼으며 삼연 김창흡은 “마음과 정신이 아주 깨끗해지니 이곳을 떠날 생각이 안 난다. 그래도 갈길 바빠 삼일간 머무를 수 없으니 (삼일을 머무른 신라시대)신선들에게 비웃음을 당하지 않을까” 걱정까지 했다. 명재상 채제공은 행정가답게 호수를 일부 메워 농사를 지으려던 이를 추적해 처벌했다는 관찰사의 보고기록을 전한다. <금강예찬>의 최남선도 예외는 아니어서 “천녀가 떨어뜨린 거울” “이히 소리가 입에서 튀어나온다”고 적었다. 양기 충만한 금강연봉의 절경들을 보다가 아늑하고 다소곳한 삼일포의 여성적 전경 앞에서 문인들은 금강산이 음양이 조화를 이룬 유일한 진산임을 실감했다는 말이다. 그래서 겸재 정선은 소용돌이 선묘 등의 현란한 화법으로 삼일포와 주위 바위산들을 호방하게 묘사한 진경산수화의 걸작을 남기기도 했다.

지금 삼일포는 맹추위에 절반 정도는 꽁꽁 얼어붙었다. 장군대, 충성각, 연화대 등 호수 서쪽의 전망대에서 북쪽 안내원의 설명을 들으며 전경을 보지만 다른 계절보다 아취는 덜한 느낌이다. 멀리 어렴풋이 보이는 옛 고성읍의 귀암, 적벽강(남강), 해금강 등의 절경이 허전함을 메워준다. 사실 요사이 관광객의 삼일포 유람은 반쪽짜리에 불과하다. 호수 기슭 법기봉 아래 문암에서 찬란한 동해 일출을 관람하던 옛 선비들의 풍류나 호수를 뱃놀이하며 사선정, 단서암 등의 네 섬과 북쪽 기슭 몽천암터의 옛 새김글씨 등을 감상하던 삼일포 유람의 고갱이는 북쪽의 불허로 즐길 수 없다. 서남쪽 들머리에서 호수전경을 조망하고, 그네들이 지은 단풍각에서 막걸리를 사마시며 입맛을 다실 수밖에 없다. 새벽녘 일출의 장관을 볼 수도 없으니 시공간적으로 문화유산 삼일포의 인문적 가치를 충실히 즐길 기회는 막힌 셈이다. ‘다시 만나요’란 북한가요를 불러준 북쪽 안내원은 “통일 되면 볼 수 있을 것”이라고 잘라 말한다. 관광객들은 삼일포 진경을 제대로 못누리는 아쉬움을 연화대 정자 서쪽의 눈 덮인 고성평야를 보며 달랬다. 병석에서 ‘내가 죽으면 삼일포의 흰 갈매기가 되리라’고 했던 문인 이상수의 극진한 삼일포 사랑을 후대인들이 몸소 느껴볼 기회는 정녕 언제가 될 것인가.

금강산/노형석 기자

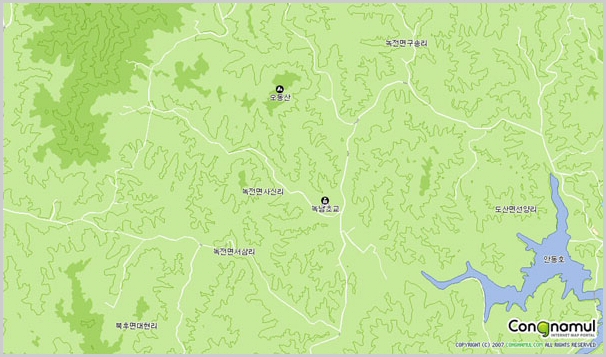

7. 안동 서삼리 묘소 추정지 조사 자료 소개

*본 항목은 안동 서삼리의 고분들이 충렬공의 조부 또는 그 선조님들의 묘소일 수가 있다는 가정하에 관심을 갖고 정리해 본 것입니다(관리자 주)

1. 관련 논문 자료 소개 (2008. 1. 8--5. 3. 항용(제) 제공) *논제 : <경북 북부지역 고려분묘의 형식과 편년>(황순녀. 안동대학교 대학원. 사학과 한국사 전공. 2004년 2월. 석사논문)

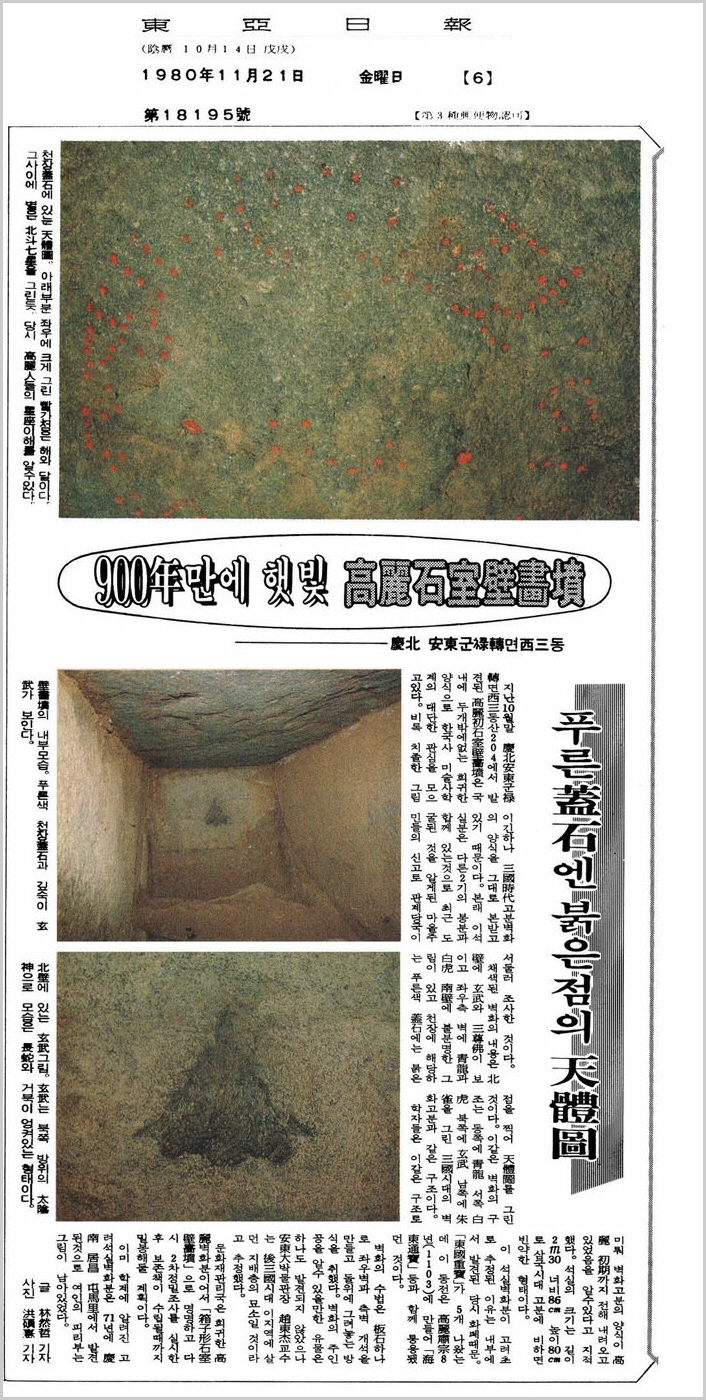

가. 신분에 따른 묘지 형식 4가지 1)토광묘 : 일반 서민계층의 무덤. 묘광을 파고 시신을 직접 안치한 형식 2)목관묘 : 일반 서민계층의 무덤. 묘광 내부에 목관을 안치한 토광묘 형식 3)석곽묘 : 곽을 돌로 쌓고 그 안에 목관을 만들어 넣은 것으로 외형은 원칙적으로 원형봉토분인데 일부 장방형, 방형도 있다. 수혈식은 관을 위에서 내려 넣는 방법으로 장대석, 판석, 또는 할석으로 축조하고 천장석을 덮은 석곽묘로 지하에 묘실을 축조하고 있다. 1 인장을 기본으로 하며 장축방향은 지형성을 따랐다. 횡구식은 관을 옆으로 넣기 위해 출입 시설을 가지고 있는 석곽묘로서 세 벽을 먼저 축조한 다음, 시신 납입 후 마지막 단벽을 축조하는 방법 4)석관묘 : 묘광을 파고 그 안에 판석으로 상자형의 석관을 조립한 구조나 관을 돌로 쌓아 만들어 목관을 사용하지 않고 시신을 직접 안치한 것. 나. 경북 북부지역 발굴 분묘 현황 <상주 청리 지역> 1)상주 청리 지역 토광묘(21기) 가)외부형식 : 장방형-12기, 세장방형-3기, 미상-6개 *방형-1:2. 장방형-1:2,4. 세장방형-1:4 이상 나)평균 묘광크기 : 길이 : 180-230cm, 너비 : 60-70cm 다)기타 : 묘광은 주로 장방형, 바닥은 마사토나 마사토가 섞인 사질토 2)상주 청리 지역 목관묘 (29기) 가)무보강식 : 8개. 보강식 : 21기 나)못을 사용한 것-15기, 나머지는 결합방법, 나무쐐기로 결구함 다)묘광의 평면비 : 대부분 장방형 3)상주 청리 지역 석곽묘 (25기) 가)수혈식-20기, 횡구식-5기 나)묘광의 장축방향 : 대부분 등고선 방향과 직교 다)석곽깊이는 대부분 60cm 이하 4)상주 청리 지역 석관묘 (53기) 가)수혈식-45기. 횡구식-8기 나)묘광의 장축방향 : 44기가 등고선 방향과 직교 <상주 성동리>, <안동 정하동>, <안동 안막동> <봉화 금봉리> 생략 *<안동 녹전면 서삼리>(1980. 12. 3--7. 안동대학교 박물관 조사) 1)벽화 고분 주위에는 10여기의 분묘가 산재. 경작이나 도굴에 의해 파괴가 심함. 이 벽화 고분은 고려 전기 귀족체제가 정비된 직후 안동에서 큰 세력을 갖고 있던 호족 또는 호족 출신 귀족 관료의 것으로서 고구려적 전통을 기진 방형봉토 석곽분이며 외부의 형태와 내부 벽화는 귀족계층의 분묘양식이나 벽화의 특징을 보여준다. 2)횡구식, 방형분, 화강암 지대석으로 석곽의 둘레를 장방형으로 쌓고 그 위에 봉토를 올렸다. 3)봉분과 약 40cm 떨어져서 봉분의 형태에 따라 장방형 형태로 돌담이 만들어져 있다. 남쪽에는 초석이 깔림. 4)장축은 정남북. 남쪽벽석은 출입구로 사용 5)석곽의 크기 : 229×96×90 6)석곽의 4벽에 회를 바른 후 그 위에 사신도가 그려져 있고 천정에는 회를 바르지 않은 상태의 성수도와 운문도가 그려져 있다. 7)무덤을 완성한 뒤 의식을 행한 듯한 유구가 있는데 유구 안에는 불에 태운 짐승 뼈가 있었다. 이는 벽사(辟邪)의 의미를 가진 개의 뼈로 추정. 다. 유물 부장형태 1)머리위, 허리, 발밑, 전면, 목관외측 부강토, 묘광외 부장시설, 등 6군데에 고루 나타남. 머리 위 부장이 가장 많이 나타남. 2)토광묘에서는 허리 부장이 많음. 3)석곽묘에서는 전면 부장(머리, 허리, 발밑 부장)이 많았음. 4)안동 서삼리 벽화고분에서 출토된 유물은 도굴로 인해 거의 없어졌으며, 석곽 내부에서 동국중보 등 동전 16개와 관고리, 철판조각 등 관재 일부와 헝겊에 쌓인 철편, 토기 등이 출토 됨. 동전은 고려전이 4점, 당전이 1점, 송전이 10점임. 이 동전들은 대부분 10세기 말에서 12세기 초까지 쓰여진 것이 대부분이다. 벽화 사신도를 비교할 만한 것으로 연대가 확실한 것은 허재(1062-1114)의 벽화인데 주작과 현무는 형태가 매우 비슷하다. 이로 볼 때 이 무덤을 대체로 12세기 초엽으로 보아야 할 것이다. *서삼리는 충렬공 묘소가 있는 죽송리 바로 아래임. 주목되고 있는 묘소임. 현 발굴 고분 위와 주변에 고려 고분 10여기가 산재해 있음. 이곳들은 충렬공의 배위(죽주박씨), 부(휘 효인), 조(휘 민성), 증조(휘 의화), 고조(이청) 등의 묘지가 아닐지 일단 의심해 보고 연구할 필요가 있음.

2. 서삼리 고분 발군 유물 소개 (2008. 1. 8--5. 3. 항용(제) 제공)

가. 자료명 : <고려시대 안동사람들은 어떻게 살았을까>(안동대 박물관 편저. 도서출판 성심 간. 2004. 9. 23.) *편집위원 : 임재해, 배영동, 권두규 *원고작성 : 김영아, 김성영 *편저자 : 안동대학교 박물관 *펴낸곳 : 도서출판사 성심 나. 주요 사진 자료 소개

<책 표지>

<17p, 공민왕 어필-영호루 현판>

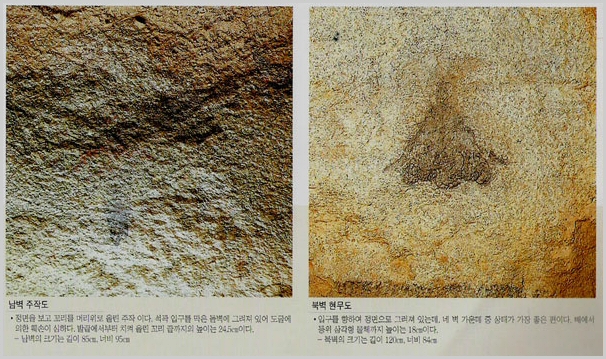

<서삼리 고분 사진 자료> <22p. 안동 서삼동 고려 벽화 고분-무너진 돌을 정리한 후의 정경. 석곽길이-229cm, 너비-96cm>

이 고분은 12세기 초 돌방무덤(石室墳)으로 네 벽과 천정에 채색 벽화가 그려져 있다. 고분은 행정구역 상 안동시 녹전면 서삼동 산 204번지의 정 남향한 구릉에 위치하고 있다.

발굴 당시 봉토가 거의 무너져 있었고, 둘레에 호석으로 보이는 돌들이 지표에 드러나 있었다. 남쪽에는 도굴 구덩이가 있어 천정돌이 절반 가량 노출 되어 있었다.

고분의 외형은 지표면에 지대석을 동서 290cm, 남북 410cm의 장방형으로 돌리고, 그 위에 50-60cm의 봉토를 올린 방형봉토분(方形封土墳)으로 고구려 고분의 전통을 그대로 지니고 있다. 석실은 남북방향으로 내부의 크기는 길이 229cm, 너비 96cm, 높이 90cm이다.

유물은 묘 내부와 주위에서 약간의 토기 조각과 인골, 동국중보, 동국통보, 해동통보, 등 고려 동전 4개, 개원통보, 천성원보 등 당 송 동전 13개, 관못, 꺽쇠 등 관재 일부를 수습하였다.

석실 내부의 네 벽과 천정에는 회칠을 하고 그 위에 벽화를 그렸다. 동서남북 벽에 각각 청룡(靑龍), 백호(白虎), 주작(朱雀), 현무(玄武) 등의 사신이 그려져 있는데, 백호 앞쪽, 즉 입구쪽에 큰 병을 안고 있는 인물상이 그려져 있어 특이하다. 천정에는 성수도가 초록 바탕에 붉은 점으로 그려져 있다. 천장의 28수도, 일본 아스카현(飛鳥縣) 다카마쓰고분(高松塚)의 별자리 그림과 좋은 비교가 된다.

<23p, 천정 성수도, 천정 구름 무늬>

<천정 성수도-전체적으로 청록색인데 중심부에 원을 그리고 그 원 내부에 붉은 별자리를 배치하였다. 천정의 크기는 길이 290cm, 너비-103cm>

<천정의 구름무늬-원 외부의 남쪽과 북쪽에는 흰색으로 구름을 그렸다>

<24p, 동벽 청룡도, 서벽 인물도>

<동벽 청룡도-벽화에는 사신도(四神圖)와 인물도, 천정에는 성수도(星宿圖)를 그렸는데 사신도는 벽의 크기에 비해 크기가 매우 작은편이다. 머리가 석곽의 입구쪽으로 향하여 있으며 정면을 보고 있다. 청룡의 전체 크기는 길이-228cm, 너비-90cm이다.>

<서벽 인물도-석곽 입구에 목이 긴 병을 안고 있는 인물을 그렸다. 인물상의 높이는 20cm이다. 서벽의 크기는 길이-229cm, 너비-120cm이다>

<25p, 남벽 주작도와 북벽 현무도>

<남벽 주작도-정면을 보고 꼬리를 머리 위로 올린 주작이다. 석곽 입구를 막은 돌벽에 그려져 있어 도굴에 의한 훼손이 심하다. 발끝에서부터 치켜 올린 꼬리 끝까지의 높이는 24.5cm이다. 남벽의 크기는 길이-85cm, 너비-95cm이다>

<북벽 현무도-입구를 향하여 정면으로 그려져 있는데 네 벽 가운데 중 상태가 가장 좋은 편이다. 배에서 등 위 삼가가형 물체까지 높이는 18cm이다. 북벽의 크기는 길이-120cm, 너비-84cm이다>

<26p, 동전> 유물은 도굴되어 거의 없으나 고려전(高麗錢) 4점, 당전(唐錢) 2점, 송전(宋錢)이 10점으로 모두 16점이 출토되었다. 여기에서는 중복되는 동전을 제외한 12점만을 소개한다.

3. 서삼리 위치 지도 소개

1)일반 지도

<충렬공 묘소가 있는 죽송리 아래로 서삼리가 보인다>

<사진1>

<사진2>

<서삼리 위성사진>

1. 지도 입수일 : 2008. 5. 3. 2. 제작처 : 서울 중앙지도사(730-9191) 3. 지도명 : 경북 옹천, 예안 지도 (상기 지도는 2장의 경계선 부분을 합친 것임) 4. 축척 : 1:25000 5. 안동 충렬공 묘소지 능리(상부 적색 원)에서 서삼리(하단 적색 원)까지의 거리 1)직선거리 : 약 4.5km 2)도로상 거리 : 약8km

3. 안동 서삼리 탐방기 (2008. 11. 27. 발용(군), 윤식(문) 제공) 아, 화림촌(花林村) - 안김(安金) 최고(最古)의 선영(先塋)을 찾아서 / 01 선조님께서 이끄시는 대로 따라간 길 사진 발용 / 글 태영, 윤식

◈ 일시 : 2008년 11월 21일~23일 ◈ 장소 : 안동시 녹전면 능골, 서삼리 화림촌, 예천 물계서원 등 ◈ 참가 : 3명 - 발용, 태영, 윤식

후손 발용(勃鏞), 태영(泰榮), 윤식(胤植)이 화림촌(花林村)을 답사하여 삼가 사진을 찍고 기록하다.

2008년 11월 21일(금요일) 17:00시 서울을 출발했다. 중시조이신 충렬공(휘 방경) 관련 기록을 집대성한 ‘충렬공실기’(가칭)에 수록할 사진 촬영차 2박 3일 일정으로 안동으로 향하는 길이다. 내륙고속도로를 타고 가다 길을 놓쳐 21:35분경에야 안동 영호루에 도착해 야경을 촬영했다. 강바람이 제법 차갑다.

▲ 영호루 야경. 영호루는 지금의 자리 반대쪽에 있었다. 옛 터에는 영호루 유허비가 서 있다.

안동 시내로 들어가 숙소를 잡고 늦은 저녁을 먹었다. 촬영 대상지가 여러 군데인 데에다 안동과 대구에서 배영동 교수, 장동익 교수를 만나기로 약속한 터라 일정이 빡빡하다.

숙소에 돌아와 머리를 맞대고 촬영 순서를 의논했다. 어느새 자정을 넘었다. 그제야 발용 종친이 어렵게 구입한 ‘서삼동 벽화고분(西三洞 壁畵古墳)’을 잠깐 펼쳐 본다. 1980년 12월 안동대학 박물관 발굴조사단이 안동시 녹전면(祿轉面) 서삼동(西三洞) 산204번지 야산에서 고려시대 고분 1기를 발굴조사한 보고서다. 이 책의 내용은 2008년 1월 항용 종친이 안동김씨대종회 홈페이지(http://andongkimc.kr)에 처음으로 ‘고려시대 묘지제도’에 관한 석사논문을 소개한 뒤 4월부터 본격적으로 관심을 모으기 시작했다.

서울을 떠나기 불과 며칠 전 발용 종친과 통화를 하던 중 이 책에 대한 관심을 보이자 발용 종친이 수소문 끝에 서울을 떠나기 바로 전날 오후에 가까스로 손에 넣었다며 차 안에서 웃으며 건네준다. 이때까지도 화림촌이나 서삼동 고분군을 답사하리라고는 전혀 기대도 하지 않았다. 아니 불가능하다고 여겼다. 자그마한 야산 하나를 답사해도 하루 해가 짧은데, 바쁜 일정에 능골 인근을 샅샅이 뒤질 수는 없는 일이었다. 단지 자료라도 읽어 볼 생각뿐이었다. 그 때문에 이번에는 여느 답사와 달리 메모나 시간 기록도 거의 하지 않았다.

다음 날 일찍 일어나 아침을 먹고 능골로 향했다. 09:00시 구송 삼거리에서 충렬공 신도비를 카메라에 담고, 능골로 들어가 충렬공 묘소를 정밀 촬영했다. 미처 연락을 하지 못한 데에다 마침 안동 장날이라 봉회 종친이 출타 중이었다.

충렬공 묘소 맞은편 안산 쪽으로 건너갔다. 전경이 한눈에 들어오는 곳을 찾아 올라갔더니, 광산김씨 김광악의 묘다. 충렬공 묘소 산송사건 때문에 요즘 읽고 있는 매원일기의 주인공 김광계의 아우이다. 매원일기(김광계)와 계암일록(김령)에는 광산김씨 예안파 문중인들이 이곳 능골에 묘를 쓴 사례가 다수 있다. 구체적인 장소를 몰라 숙젯거리였는데 자연스레 의문이 해결되었다.

점심 시간에 맞추어 배영동 교수를 만나기 위해 서둘러 능골을 나왔다. 사신리의 느티나무를 지나 감애로 향하다가 길이 약간 꺾이는 곳을 지날 때였다. 무심코 지나치는데 커다란 돌표석에 적힌 글귀가 순간적으로 머릿속에서 번쩍 한다. 길이 꺾이는 지점이라 운전 중에는 눈에 잘 띄지 않는 곳이다. ‘말바위!’ 발용 종친과 동시에 그 말이 튀어나왔다. 운전대를 잡고 있는 태영 종친도 놀라는 기색이 역력하다. 차를 돌릴 장소를 찾으니 앞쪽에 ‘보현경로당’ 마당이 적당해 보였다. 그때였다. 아주 작은 돌표석이 눈에 들어와 박힌다. ‘서삼리’ 보현경로당 앞마당에서 차를 내렸다. 마침 주민인 듯한 남자가 지나간다. 조금 전에 지나친 말바위 표석 쪽으로 들어가라고 일러 준다.

좁은 외길이었다. 3분쯤 들어갔을까, 정자가 하나 나왔다. 곁에는 이승만 대통령이 기념식수한 느티나무가 서 있다. 이런 벽지에 이승만 대통령이 왔던 사연도 궁금한 일이다. 김장철이라 할머니 두 사람이 배추를 거두고 있었다. “고려장(高麗葬)예?” 주민들은 그렇게 부르는 모양이다. 고려시대 고분에 대해 뭍자 할머니가 웃으며 답한다. “여서 길따라 주욱 올라가면 하우스 짓는 사람들 있어예. 거서 물어 보소.” 다시 5분쯤 올라갔다. 길이 갈라지는 지점(두 길 모두 중간에 만난다)에 커다란 바위가 길을 막는다. 말처럼 생기지는 않았는데, 이게 말바위인 듯했다. 바위를 지나자 제법 너른 평지가 나타났다.

권헌규 씨(64세)를 만난 것은 행운이었다. 계곡 깊은 곳이라 입구의 민가 외에는 사람이 눈에 띄지 않는다. 남자 세 사람과 여자 한 사람이 농사 지을 하우스를 만드느라 바삐 손을 놀리고 있었다. 모두 50대 후반에서 60대로 보였다. 밭으로 들어가 고려시대 고분을 물었다. 여러 사람이 동시에 “고려장예?” 하고 되묻는다. 다들 알고 있는 눈치다. “저 산에 고려장이 많아예.” ‘많다니. 고분군(古墳群)이란 말인가?’ 하는 생각이 뇌리를 스친다. “저 위쪽 산에도 고려장이 있고, 저쪽 산 뒤에도 있어예.” “어릴 때부터 놀던 곳이라예.” 같이 일하던 두 사람과 아낙이 말을 거들고 나선다. “그 안에 들어가 앉으면 키를 넘어예.” 대형 고분이라는 느낌이 퍼뜩 들었다. “예전부터 ‘고려장’이라 불렀나요?” “아뇨. 안동대에서 발굴한 뒤부터 그렇게 불렀지예.” “그 전에는 뭐라고 불렀나요?” “이름이 없었지예. 안동대에서 조사하고 나서 고려장인 걸 알았어예.” “이 동네 이름이 뭐죠?” “여는 말바위꼴, 여 하우스 짓는 밭 위쪽은 화림뜰이라 카지예.” 경상도 억양이라 ‘화림들(들판)’을 ‘화림뜰’이라고 발음했다. 발용 종친과 태영 종친의 얼굴에도 화색이 돌고 있었다. 우리 눈에는 동일 지역으로 보이는데 무슨 까닭인지 주민들은 하우스가 있는 밭을 경계로 달리 부르고 있었다. “그러면 혹시 절 같은 게 없나요?” “아주 옛날부터 절이 있었다케예. 저기 산에 허옇게 보이지예. 그기 아카시아라예. 거 위로 들어가면 커다란 절터가 있어예.” “그 돌들 갖다 집 지을 때 쓰기도 했어예.” 다른 사내도 절터를 잘 안다는 듯이 답한다. “그럼 화림촌이라는 말을 들어 보셨나요?” “그런 말은 몬 들었는데…….” “여는 그냥 말바위꼴, 저 위는 화림뜰이라예.”

, 화림촌(花林村)

- 안김(安金) 최고(最古)의 선영(先塋)을 찾아서 / 02 산기슭에 산재한 고려 고분 10여 기

권헌규 씨 일행의 상세한 설명을 듣고 우리 일행은 ‘화림들’ 뒤쪽 야산으로 향했다. 낙엽이 이미 졌건만 20~30년 된 소나무와 잡목들이 우거져서 안동대에서 발굴한 고려 고분을 찾기가 쉽지 않았다. 게다가 오랜 세월 사람들이 다니지 않아 산길이 희미하다. 두툼한 옷을 입고 있었는데도 장딴지와 손등이 여기저기 긁혔다. 꽤 오래 산 속을 뒤졌지만 고려 고분은 나오지 않았다. 우리 일행은 각기 흩어져 산기슭을 따라 봉분들을 살폈다. 당황스러웠다. 분명히 이곳이라고 했는데…….

마음이 너무 성급했다. 뜻밖의 일이라 일행 모두 약간 흥분된 상태였던 것 같다. 권헌규 씨는 고려 고분과 화림사(花林寺)로 추정되는 절터를 각기 설명해 주었는데, 말을 잘못 알아듣고 먼저 절터로 향했던 것이다. 나중에 알았지만, 약간 돌출된 산모롱이에 있는 근래 무덤(쌍분) 뒤쪽이 고려 고분이 있는 곳으로 들었다는 발용 종친의 말씀이 옳았다. 그 때문에 길도 없는 곳에서 한참을 헤맸다. 대신 우리가 찾던 고려 고분 외에 다른 고려 고분 두어 기를 보았다.

얼마 후 발용 종친이 외치는 소리를 듣고 우리 일행은 한곳으로 모였다. 산줄기를 따라 위에서부터 아래로 가지런하게 묘를 쓴 곳이었다. 맨 위에 권씨 무덤이 있고, 바로 그 아래 고려 고분이 있었다. 요즘 무덤과 달리 봉분 주위를 네모꼴[長方形]으로 둘러싼 봉분이었다. 한눈에 보기에도 전형적인 고려시대 무덤 양식이었다. 고려 고분 밑에는 그리 오래 되지 않은 무덤(상하분)이 있었다.

하지만 이 무덤이 안동대에서 발굴한 그 고분인지 확신이 서지 않아 그 인근을 더 찾아보기로 했다. 이 때문에 사진을 찍을 생각을 못했다. 혹시나 하는 생각에 고려 고분 아래쪽을 살피러 내려가면서 대수롭잖게 찍은 두 컷이 전부였다.

밭 근처까지 내려오는 동안 고려 고분을 몇 기 더 볼 수 있었고, 맨 아래쪽 봉분은 평토(平土)가 돼 있었다. 오랜 세월을 이기지 못한 것인지, 안동대에서 발굴할 당시 평토가 된 것인지는 알 수 없었다. 산 중턱에서 아래쪽으로 이어진 고분들을 보면 누가 보더라도 가족 무덤 같다는 생각을 할 것 같았다.

우리가 산 중턱에서 본 고분이 안동대에서 발굴한 고려 고분인지 재확인하기 위해 발용 종친이 권헌규 씨가 일하는 밭으로 내려갔다. 잠시 후 핸드폰이 울리고, 우리가 본 고분이 맞다는 연락이 왔다.

하지만 일정이 빠듯하고, 배영동 교수와 만날 시간이 다가오고 있어 더 이상 지체할 수 없었다. 또 산 속을 헤매느라 다들 지쳐 있어서 다시 올라갈 엄두가 나지 않았다. 그 자리에서 산줄기를 향해 사진을 찍고, 멀리서 목례를 하였다.

아무런 기대도, 계획도 하지 않았기에 이번 답사는 모든 것이 미진했다. 예전 같으면 두툼한 자료집과 상세 지도까지 갖고 왔을 텐데……. 그런 점을 생각하면, 화림촌(花林村) 옛터에 와 있는 일이 꿈만 같다. 마치 산 아래를 지나가는 우리 일행을 조상님께서 부르신 것만 같다. 이제 남은 일은 좀더 자세한 답사와 이 고분군이 우리 선조님들의 유택인지를 밝히는 일이다.

4. 안동 서삼리 위성사진 (2009. 1. 4. 발용(군) 제공)

다음지도로 능골과 서삼리를 캡쳐해 보았습니다.

위사진의 노란색 동그라미가 능골 충렬공 묘소이고 빨간색 동그라미가 서삼리 고려고분입니다. 지도상으로는 산을 몇 개나 넘어야하는 아주 먼거리로 보여지나 실제 직선거리로 약 3.2 키로미터입니다. 파란색 동그라미인 충렬공 묘소 입구에서 충렬공 묘소의 거리를 생각해보면 결코 먼곳이 아니라는 것을 알 수 있습니다. 녹색 동그라미는 신도비각 위치입니다.

위 사진의 서삼리의 확대 사진이며 노란원이 서삼리 고려 고분입니다. 산 아래에 펼쳐진 밭이 화림뜰입니다. 능골의 확대 사진 및 신도비각, 회곡동 산소의 확대사진은 아래 주소를 클릭하시면 보실 수 있습니다.

5. 안동 서삼리 관련 신문 기사 (2009. 5. 1. 윤식(문) 제공) 1)기사 일시 : 1980. 11. 21. 2)게재 신문 : 동아일보

|