본문

|

|

안동 녹전면 죽송리 능동은 안동김씨의 성지이며 중시조이신 상락충렬공의 묘가 있는 곳으로 영서(永逝)하신지 어언 7백여 성상이 흘렀다. 공의 휘는 방경(方慶)이고 자는 본연(本然)으로 고려 최고위직 첨의령(僉議令)에 올라 상락군개국공 공작(公爵)의 작위와 식읍 3000호 식실봉 300호를 받으시고 1300년 8월 16일 노환으로 개경 백목동 앵계리에서 홍서(薨逝)하셨다. 유언에 따라 9월 초3일 예안현 지례촌에 예장드리니, 선충협모정난정국공신 벽상삼한삼중대광에 추증되셨으며 시호를 충렬(忠烈)로 내리고 왕명에 의해 신도비를 세웠다. 묘지(墓誌)는 이진(李瑱)이 짓고, 봉분은 고려시대 묘제의 특징인 장방형 호석을 둘렀으며 상석 1기, 구비·신비 각1기, 동자석 1조, 문인석 1조, 망주석 1조를 배치하여 고졸(古拙)하면서도 엄숙하다. 1310년 3남 순(恂)이 선친(先親)의 묘에 제사를 올리고, 1319년에는 아들 영후(永煦)를 대동하여 성묘를 다녀오기도 하였다. 1350년 안진(安震)에 의해 상락공 행장이 간행되고, 이후 고려왕조가 무너지면서 충신들은 두문동을 비롯 벽지로 은둔하였고, 상락공 묘소를 돌보는 묘하의 후손들도 점차 멀어져 갔다. 조선왕조가 건국되고 세종대(世宗代) 에 이르러 1421년 5대손 경력(經歷) 명리(明理)가 안동에 와서 안진(安震)이 엮은 행장을 정이오(鄭以吾)의 감수를 받아 안동부사 최개(崔開)에게 기록하게 하였다. 1467년 7대손 질(礩)이 경상감사에 부임하였고, 1480년에는 6대손 자행(自行)이 경상감사에 부임하였다. 1498년 8대손 예안현감 예생(禮生)이 묘갈을 세웠으며 1499년 8대손 수동(壽童)이 경상감사에 부임하였다. 1526년 8대손 희수(希壽)가 경상감사에 부임하였고, 1534년 광산 김효로(金孝盧)가 졸하자 상락공묘소 동원에 장사 지냈는데 김효로는 상락공의 사위 권윤명(權允明)의 맏사위 김진(金稹)의 후손이며 광산김씨 예안파 오천입향조로 상락공의 7대 외후손이다. 1567년 10대손 평안감사 덕룡(德龍)이 행장을 판각제책하여 반포하였음을 13대손 구정(九鼎)이 부기하고 1580년 안동김씨 성보(姓譜)에 상락공의 묘소를 예안현 지례촌 속칭 능동으로 기록하였다. 11대손 수(睟)는 1588년 경상감사에 부임하였고 1591년 재임하였다. 이해 12대손 방(昉)이 경차관으로 안동에 왔다가 광산 김부륜(金富倫)으로부터 상락공묘소를 전해 듣고 참배하였으며, 1593년 광산 김해(金垓)가 졸하여 김부륜에게 장지를 상락공묘에 인접하여 정했다고하자 김부륜은 협장(挾葬)을 우려했으나 그대로 장사지냈다. 임진왜란으로 묘소가 황폐화되고 후손 예생(禮生)이 세운 묘갈도 파손되어 1602년 12대손 참봉 경건(慶建)을 비롯한 후손들이 외후손 광산 참봉 김기(金圻) 생원 김평(金坪) 등과 협력하여 외후손 경상감사 이시발(李時發)이 묘갈문을 짓고 참봉 조우인(曺友仁)의 글씨로 비석을 세웠다. 이 비문 탁본의 원본이 일본 교토대학에 소장되어 있다. 1603년 관청에서 예안의 상락공묘를 비롯한 충현(忠賢)들의 훼손된 묘를 봉식하고 초목을 금지시켰으며, 1607년 후손 경건(慶建)이 김해(金垓)의 묘가 상락공묘에 매우 가까워 12대손인 시헌(時獻)·대래(大來)·계도(繼燾) 등과 이장을 협의하였으나 지체되어 이루지 못했으며 안동부사 정구(鄭逑)는 13대 외조인 상락공묘에 제사를 올렸다. 1609년 12대손 시양(時讓)이 경차관으로 와서 상락공묘에 제사를 올리고 1625년 13대손 치(緻)가 경상감사에 부임하여 상락공묘에 제사를 올렸다. 1622년 후손 시양(時讓)이 경상감사로 부임하여 12대손 삼가현감 효건(孝建)·참봉 경건(慶建) 등 후손들과 함께 상락공묘에 제사를 올리고 김해(金垓)의 묘가 상락공묘에 너무 근접해 있어 김해의 아들 김광계(金光繼)를 불러 이장을 권유했으나 불응하자 중앙의 12대손 자점(自點)과 외손 한준겸(韓浚謙)·윤방(尹昉)을 대표로 사헌부에 청원하였다. 1627년 헌부에서 이장하라는 명령서가 경상감영에 하달되자 감사 시양(時讓)은 파묘하는 일에 12대손 영남(英男)을 감독자로 임명하고 김효로(金孝盧)묘는 옮기지 말고 김해(金垓)묘만 옮기게 하여 그 후손들이 거음곡으로 이장하였고, 감사 시양(時讓)이 임기가 끝나면서 상락공묘에 제사를 올렸다. 1635년 회곡동에서 글자가 민멸된 상락공 유허비가 발견되었으며 1641년 후손 효건(孝建)은 상락공과 배위 냉평국대부인 죽주박씨의 합장여부를 상고할 기록이 없음을 한탄스러워했다. 1650년 13대손 상린(尙璘)의 주도하에 충렬공 위토를 매수하여 매년 10월 상순에 향화를 받들게 되었다. 1665년 13대손 휘(徽)가 경상감사로 부임하여 상락공묘에 제사를 올렸고, 1685년 14대손 양좌(良佐)는 내외손 66명을 모이게하여 상락공묘에 제사를 올리고 회곡 유허와 고산정 상락대를 탐방한 종회기(宗會記)를 남겼다. 1698년 14대손 세익(世翊)이 경상감사에 부임하였으며 1733년 15대손 유(濰)가 안동부사에 부임하여 상락공께서 지은 영호루의 낡은 시판을 새로 판각하여 게판하였고, 1765년 관청에서 이상정(李象靖)이 쓴 유허비를 회곡동 안산에 세웠다. 1799년 18대손 진정(鎭鼎)이 안동영장에 부임하여 상락공 유허에 투장한 묘를 이장시켰으며, 1825년 영서(嶺西)에서는 족보간행을 맡고 영남(嶺南)에서는 능동재사 건립을 맡아 22대손 종락(宗洛)의 상량문으로 준공하고 회곡동 냉평국대부인의 단소에 제사를 올렸다. 1910년 일제강점기가 시작되면서 의성 사촌과 안동 소산 후손들의 주관에 의해 묘역이 관리되었고 22대손 진종(振鍾)의 상량문으로 능동재사를 중건하였다. 1934년 서울 창신동에 종약소를 창립하여 묘소수호를 체계화하였으나 1950년 한국전쟁으로 침체를 겪다가 1970년 재사 사랑채 솟을대문 관리사를 중건하고 22대손 사달(思達)의 글씨로 신도비를 건립했다. 홍수로 유실되었던 영호루의 상락공 시판을 24대손 윤회(崙會)와 창회(昌會)의 고증으로 안동군청에서 새로 게판하였다. 1979년 묘지석을 발굴 탁본하고 후손 윤회(崙會)의 필체로 복제후 묘전에 매설하였으며, 1984년 24대손 창신(昌信)이 기증한 목재로 관리사를 중건하였다. 1992년 태형(泰亨) 회장은 능동묘역 제절확장 및 진입로를 석재로 시공하고, 1994년 회곡동 냉평국대부인 묘역제절을 확장하였다. 2001년 상조(相祚)회장은 능동재사의 음수재와 영정각을 중건하고 24대손 창회(昌會)가 상량문을 지어 준공하였고 2008년 남응(南應)회장은 상락공 영정을 새로 제작하여 영정각에 봉안하였다. 2009년 상락공 묘역 사초시 묘지석을 발굴하여 한국국학진흥원에 위탁보관하고 경상북도 유형문화재로 지정받았다. 2012년 충렬공탄신 800주년 을 맞아 봉회(鳳會)회장은 기념행사를 성대하게 개최하였고 2017년 석한(錫漢)회장은 능동의 묘소 사초와 회곡 냉평국대부인 의 묘역 정화사업을 마치고 2018년 선영관리에 일조하기 위해 안동 송현동에 회관을 구입하였다. 2019년 능동재사 음수재의 지붕과 신도비각을 동(銅)기와로 개수하고 2022년 능동 관리사를 개축하였다. 안동시 녹전면 능동은 상락 충렬공 김방경의 묘가 있어서 불려진 이름으로 안동김문의 성지이다. 이제 세대가 멀어지고 능동 묘소를 수호한 기록 또한 상고하기 어렵다. 백세(百世)의 정의(情誼)가 도타운 능동의 귀중한 자취를 후대를 위해 기록으로 남겼으면 좋겠다는 석한(錫漢)회장의 요청에 따라 사무총장 태영(泰榮)은 관련문헌을 상고(詳考)하여 그 사실을 서술하고 전면(前面)은 후손 사달(思達)의 글씨를 집자(集字)하여 사적비를 세운다. 서기 2022년 11월 2일 익원공파 수원 참의공종중 후원

2022년 11월 2일

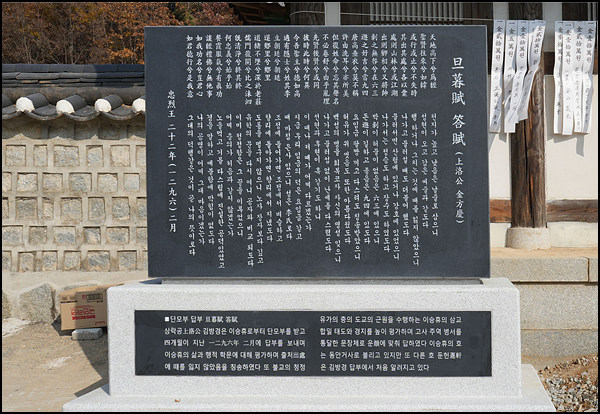

옛 책에 이르기를, “만세가 지난 뒤라도 이 말의 의미를 이해하는 대성인大聖人을 만난다면 이것은 조석 간에 만나는 것이다.”라고 하였으니, 진실되도다 이 말이여! 지금 새로 책봉된 상락군 개국공上洛郡開國公 경조京兆 김방경金方慶 저하邸下는 원종元宗 11년(1270년)에 재상으로 들어가서 충렬왕이 즉위한 초기에 이르러 지위가 상상上相에 올랐다. 개경으로 환도하던 해에 불순하고 사나운 무리가 까마귀 떼처럼 강화江華에 모여들어 배를 타고 남쪽으로 내려가 진도를 소굴로 삼아 여러 고을을 노략질하였는데, 바다를 의지하여 날뛰었기 때문에 일을 도모하기 어려웠다. 이에 상국上國이 관군을 출동시켜 고려군과 합하여 토벌하라고 명하니, 공이 황제의 융중한 교지를 받들었다. 군대를 훈련시키는 법은 평소에 익히지 않았으나 두 나라의 군사가 모두 그 마음을 얻어 팔이 손가락을 부리듯이 하여 일거에 반군을 양 떼 쫓듯이 소탕하니 부녀자들이 나와서 그 개선을 환영하였다. 또 원나라의 원수元帥 흔도忻都와 함께 왜국倭國을 정벌하였는데, 수군을 통솔하고 해가 뜨는 동쪽 바다를 건너가 황제의 위엄을 드날려 오랑캐 땅을 회유하고 무덕武德을 베풀어 큰 공을 세웠다. 황제가 크게 기뻐하고 전후前後의 공을 크게 기리어 동번제로도원수東藩諸路都元帥에 임명하여 특별히 총애하였다. 이때부터 해마다 일본을 정벌하였는데 어느 전쟁이든 공이 통솔하지 않은 전쟁이 없었고, 처음부터 끝까지 해전海戰과 육전陸戰에서 냈던 기발한 계책이 모두 국사國史에 실려 있다. 1295년(충렬왕 21년) 11월 12일에 안집사安集使가 전해 준 공의 편지를 삼가 받았는데 그 편지에 이르기를, “올해 84세가 되어 앞으로 더 바랄 것이 없건만 세자 전하가 스스로 생각하여 ‘나라에 공로가 있는 노인에게 특별한 상을 내리지 않는다면 어떻게 후세 사람들을 권면할 수 있겠는가.’라고 하고 이 내용을 임금께 아뢰니 임금께서 비답批答을 내려 나를 상락군 개국공上洛郡開國公으로 삼았으니 실로 과분한 일이다.”라고 하였다. 공손히 꿇어앉아 그 편지를 받들어 읽고서 곧 그 일을 자세히 밝혀서 평하면, “우리 나라의 왕족[宗臣]과 재상[碩輔]으로서 중국에 사신으로 왕래한 자가 고조선 때부터 지금까지 끝없이 이어졌지만 도원수의 직임을 받은 자가 있었던가? 나는 듣지 못하였다. 공公이란 다섯 등급의 제후諸侯 중에서도 으뜸 가는 작위이다. 밖으로 나가면 모든 제후 중에 으뜸이고, 천자에게 들어가면 천자 바로 다음이니, 그 등급은 감히 발돋움을 하고 바라볼 수 있는 자리가 아니다. 간혹 때를 잘 만나 갑자기 출세하여 털끝만큼의 전공戰功도 없으면서 장안의 제일 가는 권세에 빌붙어서 염치도 모르고 나아가 그 지위를 차지한 자가 있더라도 그것은 잘못된 일이라 여론의 비난을 받게 되니 진실로 귀한 것이 아니다. 우리 공 같은 분은 당대의 걸출한 패왕覇王의 영걸스런 기국을 지니셨으며, 충忠과 의義와 인仁과 용勇과 지智와 모謀를 한 가지라도 갖추지 못한 것이 없으시니 전쟁에 나가면 장수요 조정에 들어오면 재상이니, 동쪽으로는 일본을 정벌하고 북쪽으로는 중국에 사신으로 가셨다. 집채만한 파도가 밀려와 뱃머리에서 부서지고 아득한 북쪽 변방에서는 말발굽을 옮기기 힘들 정도였으나, 이처럼 험난한 때를 당하여도 문무文武를 겸비하여 걸출하게 우뚝 서서 분연히 떨쳐 나서서 생사를 돌아보지 않고 사졸士卒들과 똑같이 고생하며 날아오는 화살과 돌을 무릅쓰고 적에게 돌진하였다. 바다 밖의 왜국에 우리의 무위武威를 드날려 그들의 신복臣服하지 않은 죄를 토벌하여 천자에게 승전勝戰을 바쳤다. 사해四海의 황제가 헌함軒檻에 나와 물으니 지엄한 천자의 안전에서도 능히 대책을 설파하여 또다시 황제의 칭찬을 받았다. 소백小伯이 천하를 한 번 바로잡고 진후晉侯가 세 번이나 천자를 알현한 일도 어찌 이보다 나을 수 있겠는가. 이렇게 훌륭한 공명功名이 있으면서도 겸손하게 자신을 낮추었고 평탄하게 도道를 이행하여 삼달존三達尊에 이르러 녹야당綠野堂으로 물러났다. 이 때문에 임금은 황하黃河가 띠처럼 가늘어지고 태산泰山이 숫돌처럼 평평해질 때까지 국가와 함께 자손 대대로 복록을 누리자는 맹서를 하였고, 온 나라 사람들은 아형阿衡만이 아름다움을 독차지하지 않았다고 감탄하였으니, 참으로 연세가 많아질수록 덕이 높아진 것이라고 하겠다. 우리 전하께서는 덕은 중륜重輪을 뛰어넘고 뜻은 오로지 나라를 감독하는 데 있었다. 어진 사람을 초빙하는 북을 울리고 착한 사람을 등용하는 깃발을 세워 인재 구하기를 부지런히 하고 급급히 서둘러 마치 이렇게 해도 제때에 미치지 못할 듯이 구하였으니, ‘적합한 인물을 생각해도 이 사람뿐이고, 이름을 거론하라고 해도 이 사람뿐이고, 진실로 마음에서 우러나와 추천할 사람도 이 사람뿐이다.’라고 말하는 것이 당연하다. 이것은 진실로 천하의 공언公言이니 어느 누군들 이 일을 기뻐하지 않겠는가. 우리 폐하께서는 사람을 구할 때는 옛 신하를 구하고 선은 반드시 따르시어 기둥과 주춧돌 같은 대신大臣의 공로에 보답하기를 기약하시어 마침내 윤음綸音을 내려 상락군上洛郡에 봉하여 공公으로 삼으시니, 이는 후현後賢들이 나올 길을 넓힌 것이다. 이것은 진실로 천하의 공변된 장려이니 그 누가 이 상을 기뻐하지 않겠는가. 그렇다면 충렬공이 공작公爵이 된 것은 다른 사람들이 요행으로 공작이 된 것과는 차원이 다른 것이다. 하늘은 사람들이 원하는 바를 따라서 덕이 있는 사람을 가까이 하니 장수[上壽]의 복을 주신 뒤에 그 몸을 강녕康寧하게 하셨건만 하늘은 오히려 부족하게 여겨 또 가장 높은 작위[上等]를 내려 그 지위를 존귀하게 하였다. 바라옵나니 공께서는 하늘의 뜻을 받들고 사람들의 마음에 순응하여 그 분수를 편히 여기고 그 영광을 누리옵소서. 앞에서 이른 ‘만세가 지난 뒤라도 이 말의 의미를 이해하는 대성인大聖人을 만난다.’라는 말의 뜻이 여기에 있다! 삼가 고부古賦를 지어 단모부旦暮賦라 하고 멀리서 상락공上洛公의 궤장几杖 아래에 바칩니다.”라고 하였다. 단모부 설명문 ■단모부(旦暮賦) ■단모부 답부(旦暮賦答賦) 事蹟碑·旦暮賦碑建立委員

사적비. 단모부비 팜플렛 |