본문

|

|

|

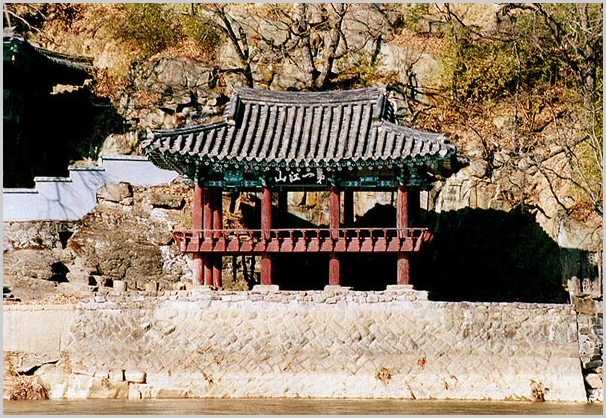

1)함벽루에 관한 자료 종합 가) 함벽루(涵碧樓)에 대한 자료(資料) 출전 : 문화관광부 ○ 종 목 : 문화재자료 59호 ○ 명 칭 : 함벽루(涵碧樓) ○ 분 류 : 누(정).각 ○ 수 량 : 1동 ○ 지정일 : 1983.07.20 ○ 소재지 : 경남 합천군 합천읍 합천리 ○ 소유자 : 함벽루계 ○ 관리자 : 합천군

고려 충숙왕 8년(1321)에 합주 지주사 김모가 지었다. 여러 번 고쳐 세웠으며, 이황(1501∼1570)·조식(1501∼1572)·송시열(1607∼1689) 등의 글이 누각 안에 걸려 있다. 뒤 암벽에 새겨진 ‘함벽루’글씨는 우암 송시열이 쓴 것이다.

앞면 3칸·옆면 2칸 규모의 2층 누각으로, 지붕은 옆에서 볼 때 여덟 팔(八)자 모양인 팔작지붕이다. 누각 처마의 물이 황강에 바로 떨어지는 배치로 더욱 유명하다.

나)함벽루 창건자-상락부원군 김영돈(永暾)-확인 발견과정 및 문화재청에 함벽루의 안내문 정정 요구문과 문화재청 답신 (2004. 6. 2. 윤만(문) 제공) ▣ 함벽루 창건자는 상락부원군 김영돈(金永暾) ▣

(1) 김순(金恂) 묘지명 중대광 판삼사사 보문각대제학 상호군(重大匡 判三司事 寶文閣大提學 上護軍) 김순 (金恂)묘지명 및 서문.

--<전략>--

이듬해(☞1300년) 8월에 선공(☞김방경)이 세상을 떠나니 유언을 따라 고향에 장례지내고, 경술년(충선 2, 1310) 겨울 선공의 묘소에 제사지냈다. 임자년(충선 4, 1312)에 다시 중대광 상락군(重大匡 上洛君)으로 임명되면서 선공의 작위[茅士]를 이어 받았다. 기미년(충숙 6, 1319)에 또 선공의 묘에 참배하려하자, 임금이 막내아들 영후(永煦)에게 명하여 사명(使命)을 받들고 따라가게 하였으니, 그 행차를 중하게 여겼기 때문이다.

지치(至治)10) 원년 신유년(충숙왕 8, 1321)에 재상을 임명하면서 어진 이를 뽑도록 하였는데 공이 판삼사사(判三司事)가 되었다. 8월에 보문각 대제학 상호군(寶文閣大提學 上護軍)을 더하였다. 그 달(☞ 1321년 8월) 21일에 병이 들어 집에서 돌아가시니, 향년 64세이다.

공은 성품이 정이 두텁고 곧으면서도 부드러우며, 내실(內實)이 있으면서도 강직(剛直)하여 굴하지 않았다. 효성스럽고 우애가 있으며 충성스럽고 신의가 있는 것이 조금도 꾸밈없이 자연스러웠으니, 애석하다. 공의 재주와 덕으로써 만일 더 오래 살았더라면 이익과 혜택이 어찌 백성들에게 미치지 않았을 것이며, 명성과 지위가 어찌 여기에 그칠 뿐이었겠는가.

광정대부 첨의중찬 수문전대학사 감수국사 판전리사사 세자사(匡靖大夫 僉議中贊 修文殿大學士 監修國史 判典理司事 世子師)이며 시호가 문경공(文敬公)으로 추증된 허공(許珙)의 딸에게 장가들어 4남 3녀를 낳았다.

장남 영돈(永暾)은 지금(☞충숙왕 8, 1321) 도관직랑 지합주사(都官直郞 知陜州事)이고, 차남 영휘(永暉)는 지금 흥위위 보승별장(興威衛 保勝別將)이며, 3남 사순(思順)은 머리를 깎고 자은종(慈恩宗)의 대덕(大德)이 되었으며, 4남 영후(永煦)는 사헌지평(사헌지평)이 되었다.

--<하략>-- 10) 원(元) 영종(英宗)의 연호(1321~1323) <출전 : 역주 고려묘지명집성(하)/한림대학교 아시아문화연구소 김용선/pp725~731>

(2) 함벽루(涵碧樓)에 대한 자료(資料) (1) 출처 : 문화관광부 ○ 종 목 : 문화재자료 59호 ○ 명 칭 : 함벽루(涵碧樓) ○ 분 류 : 누(정).각 ○ 수 량 : 1동 ○ 지정일 : 1983.07.20 ○ 소재지 : 경남 합천군 합천읍 합천리 ○ 소유자 : 함벽루계 ○ 관리자 : 합천군

고려 충숙왕 8년(1321)에 합주 지주사 김모가 지었다. 여러 번 고쳐 세웠으며, 이황(1501∼1570)·조식(1501∼1572)·송시열(1607∼1689) 등의 글이 누각 안에 걸려 있다. 뒤 암벽에 새겨진 ‘함벽루’글씨는 우암 송시열이 쓴 것이다.

앞면 3칸·옆면 2칸 규모의 2층 누각으로, 지붕은 옆에서 볼 때 여덟 팔(八)자 모양인 팔작지붕이다. 누각 처마의 물이 황강에 바로 떨어지는 배치로 더욱 유명하다.

(3) 청장관전서(靑莊館全書)부 간본 아정유고 제3권 기(記) 가야산기(伽倻山記)

--<전략>--

서쪽으로 몇 리쯤 가니 석벽(石壁)이 층층으로 쌓여 있는데 정자 하나가 나는 듯 남강(南江)을 굽어보고 있으니 이름은 함벽루(涵碧樓)이다. 고려의 안진(安震)이 기문을 지었는데, "진주(晉州)의 장원정(壯元亭)과 평양(平壤)의 부벽루(浮碧樓)가 이 함벽루와 같이 아름답다."하였다.

안진은 충숙왕(忠肅王) 때 사람이다. 대개 신유년(충숙왕 8, 1321)에 낙성하였으며 이 누를 지은 사람은 여러 대 훈신(勳臣)이었던 상락군(上洛君)의 맏아들 김후(金侯)였다 한다.

--<후략>--

(4) 결론.

지금까지 함벽루(涵碧樓)를 창건하신 분이 ‘상락공(上洛公)의 아드님 김군’이라 하여 상락공(上洛公)에 초점을 맞추다보니 커다란 오류(誤謬)를 범하고 있었습니다.

그러다가 역주 고려묘지명집성(하)/한림대학교 아시아문화연구소 김용선/pp725~731의 문영공(文英公) 김순(金恂) 묘지명을 살펴보니 문영공(文英公)의 장남이신 상락부원군(上洛府院君) 영돈(金永暾)께서 충숙왕 8년(1321년)에 지합주사(知陜州事)였음이 분명하게 기록되어 있고, 문화관광부에서 제공하는 함벽루(涵碧樓)에 대한 자료에도 분명히 함벽루(涵碧樓)의 창건자는 ‘고려 충숙왕 8년(1321)에 합주 지주사 김모가 지었다’고 되어 있음을 확인하게 되었습니다.

또한 청장관전서(靑莊館全書)부 간본 아정유고 제3권 기(記) 가야산기(伽倻山記)에도 ‘함벽루를 지은 사람은 여러 대 훈신(勳臣)이었던 상락군(上洛君)의 맏아들 김후(金侯)였다 한다’고 되어있어 <상락군=문영공 김순, 맏아들 김후=장남 상락부원군 김영돈>이 일치하고 있습니다.

따라서 함벽루(涵碧樓)를 창건하신 분은 충숙왕 8년(1321년) 그해 합주지사를 지내신 상락부원군 김영돈(金永暾)이 분명하다고 판단됩니다.

공사다망하신줄 알고 있으나 이러한 사실을 한번 확인해 주시기 바라오며 제 주장이 바르다면 향후 함벽루(涵碧樓)에 대한 안내문에 합주지사 '김모(金某)'가 아닌 안동인(安東人) ‘김영돈(金永暾)’ 으로 바로잡아 주실 것을 건의드립니다. 감사합니다.

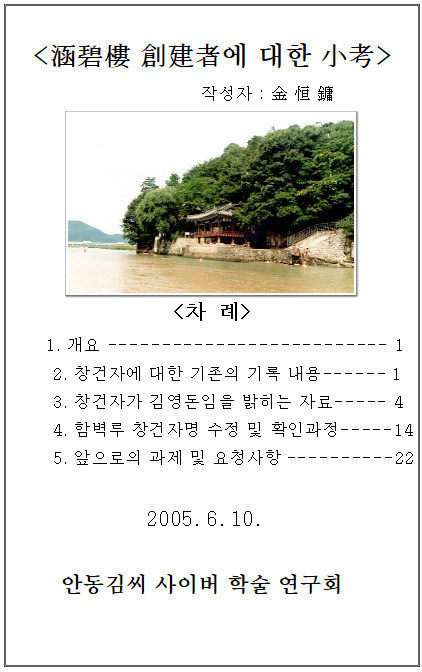

<함벽루 사진> (2004.3.6. 태서(익) 제공)

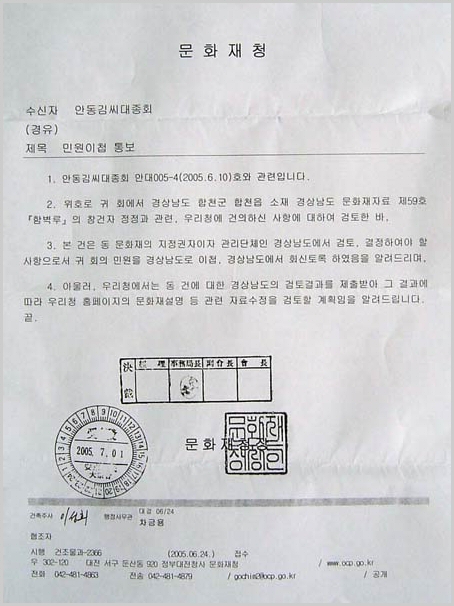

다) 문화재청 회신

안녕하십니까? 문화재청 문화재정책과에 근무하는 박희웅입니다. 우리 문화유산에 대한 깊은 관심과 연구에 감사드립니다.

우리 청 홈페이지상의 시도지정문화재에 대한 설명 자료는 문화재의 지정관리권자인 당해 지방자치단체로부터 관련 자료를 제출받아 게재한 것이며, 우리 청은 현재 시·도로부터 관련 자료를 제출받아 홈페이지상의 오류 및 누락부분에 대한 수정 보완 작업을 추진하고 있으나 자료가 방대하여 늦어지고 있음을 먼저 말씀드립니다.

질의하신 내용에 대해서는 동 문화재의 지정관리권자인 경상남도에 통보하여 경상남도의 검토의견이 도착되는 즉시 수정 보완을 하겠사오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

앞으로도 우리문화유산에 대한 많은 관심을 부탁드립니다. 2004. 6. 2. 문화재정책과 박희웅 hwpark63@ocp.go.kr(042-481-4816)

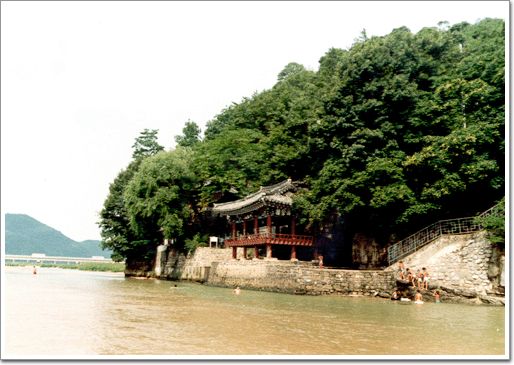

<함벽루 사진> (2004. 6. 2. 발용(군) 제공)

라) 함벽루 창건자에 대한 정정과정 종합 (2004. 9. 30. 항용(제) 제공) (1) 창건자를 김흔으로 소개하여 연재하던 <합천신문>의 관련 기사 (가)2004. 6. 24. 기사 -합천사 탐구(121회)-`함벽루는 太守『김흔』이 세웠다-

오늘날 문명의 利器라는 ‘인터넷’은 칼에 비유되고 있다. 강도가 사용하면 흉기가 되고 주부가 사용하면 식도가 되는 이치와 같다고나 할까? 우리 합천신문사 ‘합천사 탐구대’는 인터넷과 고서적을 통해, 무려 1700여년 동안 잠자 온, 함벽루를 창건하고 함벽루란 이름을 명명한 金某 太守가 누세 공신 上洛公(김방경)의 令胤 김흔將軍임을 발굴하였다. 이에 본지는 함벽루를 둘러 싼 당대 명사들을 재조명해 본다.

남정강변에 날아 갈듯 반공에 걸려있는 함벽루를 연구하다보면 함벽루가 고려말에서 조선중기까지 南州의 최고 명승지임을 알 수가 있다. 이를 뒷바침하는 증거로 당대의 최고 文士들인 安震, 鄭以吾, 姜希孟, 宋時烈, 李滉, 曺植, 崔益鉉 등이 함벽루를 찾아 기문을 짓거나 漢詩로 함벽루를 노래하였던 것만 봐도 알 수가 있다. 年前에 우리신문사 합천사 탐구대는 累世 功臣 上洛公이 삼별초난을 진압한 忠烈公 김방경 장군임을 밝힌 바 있다. 그 후 바쁜 신문사일로 더이상 연구하여 밝히지 못하고 이제야 시간을 득하여 획기적인 지역사 하나를 발굴하였으니 바로 함벽루라 명명하고 함벽루를 창건한 金某태수가 “김흔” 이라는 사실이다. 우선 함벽루를 창건한 사람이 누구인가를 밝히기 위해서는 최초의 함벽루 記文을 쓴 안진이라는 문사가 누구인가? 부터 알아야 한다. 안진(安震)∼1360:공민왕 9)은 고려 말의 문신으로 본관은 順興이며 호는 常軒이다. 1313년(충숙왕 즉위년)급제하여 1317년에 藝文檢閱, 1318년에는 원나라 制科에 급제하여 고려로 돌아와 예문응교에 임명되었다. 1344년(충목왕 즉위년)밀직부사로서 書筵官이 되고, 安山君으로 봉해졌으며, 1346년에는 李齊賢 등과 더불어 충렬·충선·충숙 3朝의 실록을 편찬하였다. 공민왕 즉위 후 원나라에서 왕을 잘 보좌한 공으로 일등공신이 된 趙日新이 정권을 장악하자, 그의 일파가 되어 政堂文學이 되었다. 1353년(공민왕 2) 조일신이 제거되자 그 일파가 모두 처형되었는데, 나이가 많다는 이유로 곤장을 면하는 대신 銅을 바치게 하여 겨우 목숨만 보전했다. 안진의 기문을 보면 “지난 정사년 가을에 중국에 과거를 보러 갈 때 평양을 지나다가 永明寺 浮碧樓를 보았고 그후 5년만에 진양군수가 되어 龍頭寺 狀元樓에 올라 스스로 말하길 평생에 본 남북의 절경은 이 두누각 밖에 없다고 말하였는데 작년 나라 일로 江陽을 지날때 길 가운데서 바라보니 한채의 누각이 춤추며 날아 가는 듯 하며 단청그림이 눈부시게 빛나 흡사 봉황새가 하늘 가운데 날아 가는 듯하는지라...”로 시작 된다. 이글로 미루어 생각해 보면 고려의 천하절경 누각으로 평양 부벽루와 진양 장원루와 강양 함벽루를 꼽고 있음을 알 수가 있다. 기문 말미에 “누를 함벽이라 칭한 자는 태수가 스스로 이름한 것이며 태수가 누군가? 하면 누세 공신 상락공의 사랑스런 아들 金君이다”라고 끝맺고 있다. 여기 나오는 누세 공신 상락공은 삼별초난을 평정한 金方慶 대장군을 이름이며 그의 사랑스런 아들은 金炘을 말한다. 당시로 봐서는 궂이 김흔이라 하지 않고 累世 功臣 상락공의 영윤 金君이라해도 김흔을 지칭하는 말인 줄 다 알기 때문에 김군이라 표현한 것이다. 우선 김흔을 소개하기에 앞서 舊안동김씨의 중시조인 충렬공 김방경이 어떤 인물인가 부터 설명하는 것이 순서일것 같다. ?金方慶(1212∼1300:충렬왕 26)은 고려 명장이며 정치가이다. 자는 本然, 본관은 安東이며 신라 경순왕의 후예다. 고종 때 음서로 散員이 되어 式目錄事를 겸하였고, 감찰어사를 거쳐 西北面兵馬判官으로 있을 때 몽골군의 침입을 葦島에서 방어하였다. 1263년(원종 4) 知御史臺事에 승진, 珍島에 침입한 왜구를 물리치고 上將軍으로 있다가 잠시 南京留守로 좌천, 곧 서북면병마사로 복직되었다. 형부상서·추밀원부사를 지내고 69년(원종 10) 원나라에 있을 때 林衍이 원종을 폐하고 安慶公 창을 내세우자 원나라 世祖가 보낸 孟格圖의 군사 2천명과 합세해 진압하려 하였다가, 원종이 복위되었음을 알고 되돌아갔다. 이듬해 장군 裵仲孫 등이 삼별초의 난을 일으켜 承化侯 溫을 왕으로 추대하자 追討使의 명을 받고 삼별초 무리를 쳤고 71년(원종 12)에는 몽골군과 합세해서 토벌하여 승화후를 죽이고, 남은 무리들이 탐라(제주도)로 도망치자, 73년(원종 14) 行營中軍兵馬元帥로서 몽골의 장군 흔도·洪茶丘와 함께 삼별초를 완전히 평정하고 侍中에 올랐다. (계속)

(나) 2004. 7. 29. 기사 -합천사 탐구(122회)-`함벽루는 太守『김흔』이 세웠다2?-

1274년 원나라에서 合浦(지금의 馬山)에다 征東行省을 두고 일본을 정벌하려 할 때 고려군을 거느리고 中軍將으로 출정, 원나라 군대와 함께 對馬島를 쳤으나 풍랑으로 실패하고, 81년(충렬왕 7) 또다시 고려군 도원수로 제2차 정벌에 올랐으나 대폭풍이 일어나 큰 손해를 입고 돌아왔다. 벼슬에서 물러나려고 하자 원나라에서 推忠靖亂定遠功臣의 호를 주었고, 上洛郡 開國公에 봉하였다. 부하 장병들의 민폐를 막지 못한 것과 일본 정벌후의 불공평한 논공행상 등으로 민심을 잃어, 죽어서 禮葬을 치르지 못하고 고향 안동에서 장례를 지냈다. 충선왕 때 壁上三韓三重大匡에 추서되고 시호는 忠烈公이다. 신라 경순왕의 후손으로, 아버지는 병부상서·한림학사를 지낸 金孝印이다. 어려서부터 성품이 강직하고 도량이 넓었다. 할아버지 金敏成이 양육하였으며, 조금이라도 자기 뜻에 맞지 않는 일이 있으면 땅바닥에 뒹굴면서 울었는데, 소나 말이 그를 피해 지나가니 사람들이 기이하게 여길 정도였다고 한다. . 당시 시중 崔宗峻은 충성스럽고 직언하는 성품을 사랑하여 예우하였으며, 큰일이 있으면 모두 맡겼다. 여러번 자리를 옮겨 감찰어사에 올랐는데, 右倉을 監檢하면서 재상의 청탁도 거절하였다. 1248년 西北面兵馬判官에 부임되어 몽고의 침공을 받자 葦島에 入保하였다. 거기에서 海潮를 막기 위하여 제방을 쌓고, 10여리의 평탄한 지형을 농사에 이용하여 상당한 수확을 거두게 했을 뿐 아니라 빗물을 모아 못을 만들어 우물이 없는 불편을 덜게 하여, 모두 그 지혜를 칭찬하였다. 1263년(원종4) 知御史臺事로 당시 政柄을 잡고 있던 兪千遇와 대립하면서 꿋꿋한 의지를 보여주었으나, 상장군에 올라 班主 田분의 미움을 사서 지방관으로 좌천되기도 하였다. 그러나 인망이 두터워서 얼마 뒤에 형부상서·추밀원부사가 되어 새 난국의 담당자로 등장하였다. 이상이 安震의 기문에 나오는 累世 功臣 上洛公으로 표현한 김방경의 이력서이다. 조선조 말 외척의 세도정치로 유명한 安東김씨들의 족보를 연구 해 보면 같은 안동 貫鄕인 安東권씨들의 족보와는 확연한 차이를 보인다. 안동권씨는 시조가 權幸(원래 신라김씨인 金幸이였는데 古昌郡主로 있을 때 고려 태조 왕건을 도와 甄萱을 격파한 공으로 權氏 성을 賜姓받았다)한사람인데 안동김씨는 시조부터 두사람이다. 즉 舊안동김씨의 시조는 金叔承(경순왕 4째아들 大安君 殷說의 둘째아들로 工部侍郞을 지냈다)이고 新안동김씨의 시조는 金宣平(古昌郡主로 36세때 權幸, 張吉과 함께 고려 태조 왕건을 도와 견헌을 대파, 三韓壁上功臣三重大匡太師亞父에 올랐다)으로 新舊안동김씨로 나뉜다. 상락공 김방경은 경순왕의 9세손으로 舊안동김씨의 중시조이다. 舊안동김씨는 김방경이후 가문이 번성하기 시작하여 아들, 손자가 계속 재상의 반열에 올라 고려 말 최고 가문의 지위를 누렸다. 김방경의 현손인 金士衡이 조선개국 1등 공신이 되고 태종조에 左政丞에 까지 오름으로서 조선조에서도 가문의 세력을 유지, 발전해 올 수 있었다. 舊안동김씨의 족보를 보면 김방경은 선(쾌할선, 心+宣), 흔(기쁠흔, 心+斤), 순(진실할순, 恂), 론(생각할론, 心+侖), 돈(두터울돈, 惇)등 다섯 아들을 두었는데 함벽루를 창건한 둘째아들 김흔과 막내아들 金惇의 후손은 끊어 졌다. 비록 후손은 끊어졌지만 합천의 大耶山城중 가장 절경에 함벽루를 세우고 그 이름을 涵碧樓라 명명한 김흔장군의 위대한 이름을 700여년이 지난 지금에야 우리 합천신문사에 의해서 밝혀지니 그 感慨無量함을 무엇이라 표현하랴. (계속)

(다) 2004. 8. 12. 기사. -합천사 탐구(123회)- `함벽루는 太守『김흔』이 세웠다3?

함벽루를 세운 金흔 太守<1251(고종 38)∼1309(충선왕1)>는 고려시대의 무신으로 아버지는 명장이며 명재상이었던 김방경(金方慶)이다. 음서(蔭敍)로 등용되어 산정도감판관(刪定都監判官)을 거쳐 정4품 장군에 올랐다. 1272년(원종 13) 아버지 김방경을 따라 탐라에서 삼별초를 토벌하고 대장군이 된 뒤, 곧 사재사경(司宰寺卿)에 올랐다. 1274년 일본원정 때는 지병마사(知兵馬事)로 참가하였고, 뒤에 진주목사를 지냈다. 1277년 북쪽 변방이 소란해지자 출정하였고, 이듬해 김방경이 무고를 입어 대청도(大靑島)로 유배될 때 백령도에 유배되었으나, 충렬왕의 변호로 풀려났다. 1279년(충렬왕 5) 대방공(帶方公) 징이 원나라에 갈 때 원부(元傅)의 아들 정(貞) 등 의관(衣官)자제 25인과 함께 뚤루게(禿魯花)로 다녀왔으며, 1282년(충렬왕 8)에는 上將軍으로 원나라에 다녀왔다. 원나라에 있을 때 고려사람 庾주가 원나라의 황제에게 고려에 이롭지 못한 일을 건의하자, “너는 금필(黔弼)·자량(資諒)의 후손이 아니냐? 그런데 본국을 그와같이 파괴하려 하느냐.”고 비난하였다. 1286년 지신사(知申事)로서 삼사사(三司事)가 되었고, 이듬해 동판밀직사사(同判密直司事)가 되었다. 1289년 만호(萬戶)로서 조정군(助征軍)을 이끌어 요양행성(遼陽行省)에 갔으며, 동계(東界) 방수군(防戍軍)을 조사하고 합단(合丹)의 침입에 대비하였다. 1290년 합단이 쳐들어오자 이를 연기(燕岐)부근에서 격파하고 죽전(竹田)에 이르러 나머지 적들을 소탕하여, 그 공으로 판밀직사사(判密直司事)가 되고 원나라로부터 궁시(弓矢)·안(鞍)·옥대(玉帶) 등을 상으로 받았다. 이어 판삼사사(判三司事)에서 지도첨의사사(知都僉議司事)가 되었다. 승려 일영(日英)이 한희유(韓希愈)가 모반을 꾀한다고 무고하므로 인후(印侯)와 함께 이를 제거하기 위하여 원나라에 갔으나, 마침 원나라에 갔던 충렬왕이 무고임을 밝혀 한희유가 무사히 귀국하여 중용되자 귀국하지 않았다. 한희유가 죽자 연경에서 7년 만에 돌아와, 찬성사 자의도첨의사사삼중대광(贊成事咨議都僉議司事三重大匡)이 되었다. 충선왕이 즉위하여 이르기를, “대덕(大德) 3년(1299)에 본국의 무뢰한 무리가 장차 난을 꾀하고자 하거늘, 김흔이 만호 인후와 더불어 능히 먼저 알고 난을 진정하였으니, 그 공을 가히 상(賞)하여 특히 서용(敍用)할 것이다.”라고 하였다. 아버지를 이어 상락공(上洛公)에 습봉(襲封)되었다. 성품이 활달하면서도 인자하였다고 한다. 함벽루를 세운 金흔 太守에 대한 유적은 우리 합천보다는 충남 연기군에 더 많이 남아 있다. 1997년 6월28일 안동김씨 연기군 종친회에서 연기군청과 조치원 문화원의 후원을 얻어 충남 연기군(조치원) 서면 국촌리에 <金小斤將軍燕岐大捷事蹟碑>제막식을 가졌다. 碑文 撰者는 공주대학교 이해준 교수 이며 비문 내용은 아래와 같다. 『이곳 대박산 앞 정화산은 고려 충렬왕때 연기대첩의 역사가 살아 숨쉬는 곳이다. 연기대첩은 고려 충렬왕때의 원나라의 반란군이었던 합단賊이 고려로 쳐들어와 온 강토를 유린하다가 1291년(충렬왕一七) 5월 1일 이곳 연기 정화산에 침입한 것을 격퇴시킨 연기지역에는 역사상 그 유례가 없었던 대승첩이었다. 적의 침입에 고려와 원나라는 연합군을 결성하여 5월 2일 동이 틀 무렵 정화산을 공격하였으나 적이 너무 강력하게 저항하여 우리 군사들이 두려워하고 나아가지 못하였다. 이에 김흔 장군은 ¨후퇴하는 자는 엄히 참하리라¨ 하고 앞장서 적의 에봉을 꺾고 진격하여 적을 크게 격퇴시켰다. 정화산 전투에서 패주한 합단적은 남북으로 도주하였다가 5월 8일 전열을 재정비하여 연주산으로 다시 침략해 왔다. 연주산 전투에서는 한희유장군이 앞장서 적을 공격하여 격퇴하므로써 전후 2년여에 결친 합단의 침입은 종식을 고하였다. 이처럼 연기대첩은 합단적의 유린을 종식시킨 결정적 승전이었음에도 후대에 이 대첩을 기념할 어떤 유적도 남겨 놓지 못하였음은 참으로 아쉬운 일이 아닐 수 없다. 마침 연기대첩에 참여했던 김흔장군은 안동김문의 중시조인 충렬공 김방경의 둘째 아들로 비를 장군의 직계 후손들이 연기지역에 살고 있지는 않지만 연기대첩지의 역사성을 기리고 아울러 방계의 조상을 기리는 깊은 뜻으로 이 비를 새겨 멀리 후세에 전하고자 한다.』 (계속)

(라) 2004. 8. 21. 김항용(제)은 합천신문 박태환 사장과 전화 통화. 함벽루 창건자는 김영돈선조님임을 본 홈 각종 자료를 근거로 알려 줌. (마) 2004. 8. 26. 기사. 함벽루』김방경의 손자 金永暾이 세웠다

碑文발견 확실, (구)안동김씨대종회 김항용씨가 본사에 알려와 지금까지 함벽루(涵碧樓)를 창건하신 분이 상락공의 아들 김흔이 아니라 손자 김영돈(金永暾)으로 명명백백하게 밝혀 졌다. 지난 21일 안동김씨 대종회 김항용(金恒鏞, 안동김씨 홈페이지 운영자)씨가 밝혀 온 바에 의하면 함벽루를 창건한 분은 ‘상락공(上洛公)의 아드님 김군(김흔)’이 아니라 다른 아들 문영공 김순(金恂)의 아들 김영돈(金永暾)임이 확실하다고 전해 왔다. 꼼작 못하는 근거로 문영공(文英公) 김순(金恂) 묘지명을 살펴보니 문영공(文英公)의 장남이신 상락부원군(上洛府院君) 김영돈(金永暾)이 충숙왕 8년(1321년)에 지합주사(知陜州事)였음이 분명하게 기록되어 있다고 한다. 또한 청장관전서(靑莊館全書)부 간본 아정유고 제3권 기(記) 가야산기(伽倻山記)에도 ‘함벽루를 지은 사람은 여러 대 훈신(勳臣)이었던 상락군(上洛君)의 맏아들 김후(金侯)였다 한다’고 되어있어 <상락군=문영공 김순, 맏아들 김후=장남 김영돈>이 일치하고 있다.’고 증언했다. ? 따라서 함벽루(涵碧樓)를 창건하신 분은 충숙왕 8년(1321년) 그해 합주지사를 지내신 상락부원군 김영돈(金永暾)이 분명하다. 김순(金恂) 묘지명? --<전략>-- 장남 영돈(永暾)은 지금(☞충숙왕 8, 1321) 도관직랑 지합주사(都官直郞 知陜州事)이고, 차남 영휘(永暉)는 지금 흥위위 보승별장(興威衛 保勝別將)이며, 3남 사순(思順)은 머리를 깎고 자은종(慈恩宗)의 대덕(大德)이 되었으며, 4남 영후(永煦)는 사헌지평(사헌지평)이 되었다.(문화부=박환태발행인)

(바) 2004. 9. 2. 기사.

함벽루와 金永暾과 安震을 말한다1? -합천군향토사학회 學山 朴 煥 泰

합천신문사의 역사는 내년이래야 10년이 된다. 그러나 비교적 日淺한 역사에 비해 그동안 우리 신문사가 발굴한 향토사로 地理名士 杜士忠, 가야산 만수동, 야로 쇠평의 가야시대 야철지, 李屹선생의 피난지 莫愁洞, 吾道山 智谷寺址, 쌍백 森里 고려장터 등 수도 없이 많다. 그중에서도 제일로 손 꼽는다면 涵碧樓를 창건하고 樓名을 지은 累世 功臣 上洛公의 令胤이 金永暾 知陜州事임을 밝힌 것이다. 햇수로 치면 2년정도 되었는가 보다. 함벽루상의 시를 연재하면서 함벽루를 세운 태수가 상락공의 영윤이라고 安震의 기문에 나와 있어 잘 하면 700년동안 찾지 못했던 창건자를 찾을 수 있다는 생각에 연구에 착수했다. 먼저 上洛公의 上洛이란 말이 경북 尙州의 고호임을 밝혔다. 그다음 上洛公이 그 유명한 고려의 명장 김방경(舊안동김씨 중시조)上將軍임을 밝힐 수 있었다. 上洛公 김방경을 찾았으니 그 아들 찾기는 식은 죽 먹기로 알았다. 김방경의 아들은 선, 흔, 순, 론, 돈 등 5형제를 두었다. 그중 知陜州事를 지낸 아들만 찾으면 700년 동안 찾지못한 함벽루 창건자를 내가 밝힌다는 생각에 알 수 없는 희열과 감격으로 몸이 다 떨릴 정도였다. 그러나 다섯아들을 다 찾아 보아도 합천태수를 지낸 사람은 없었다. 아니 정확한 기록이 없다고 해야 맞는 말일 것이다. 그런데 다행히(?) 둘째 아들 김흔이 知晋州事를 지낸 사실을 밝혔다. 그래서 합주와 진주는 붙어 있으니 김흔외에는 지목할 사람이 없었다. 바로 이것이 큰 誤謬를 범한 것이다. 문제 해결의 열쇠는 역시 대마도 정벌의 고려 名將 김방경의 문중인 舊안동김씨들이 밝혀 냈다. 인터넷에서 우리 합천신문의 홈페이지를 검색했던 모양이다. 우리 신문 홈페이지를 검색하기 전에는, 함벽루를 자기들 선조가 세운 줄 몰랐으리라. 우연히 김방경을 검색하다 우리 신문의 『함벽루는 태수 김흔이 세웠다』는 글을 보고 연락을 해 왔다. 함벽루를 창건하고 함벽루라 명명한 김영돈은 김방경 상장군의 세째아들 金恂의 아들이다. 그러니까 元祖 상락공 김방경의 손자인 셈이다. 김방경의 세째아들 김순은 4형제를 두었다. 김순이 逝去할 당시<충숙왕 8년, 1321> 장남인 永暾은 都官直郞 知陜州事이고, 차남인 영휘(永暉)는 興威衛 保勝別將이며, 3남인 사순(思順)은 머리를 깎고 慈恩宗의 大德이 되었으며, 4남 영후(永煦)는 司憲지평이었다. 그러면 함벽루를 창건한 김영돈의 아버지 제2대 상락공 김순은 누군인가 부터 설명해야 겠다. 김순<金恂, 1258(고종 45)∼1321(충숙왕 8)>은?고려의 문신으로 자는 귀후(歸厚), 金方慶의 3子이다.??1279년(충렬왕5. 22세) 文科에 급제하고 이듬해 重試에서 趙簡의 榜下에 2등으로 들어 郎將이 되었다. 그 후 學士로 추천되어 直講이 되었다.??충렬공이 일본 원정을 나갈때 공도 종군하고자 했으나 충렬공은 허락하지 않았다. 이에 공은 몰래 배에 올라 종군하고 돌아왔고 殿中侍御史가 되었다. 여러번 밀직부사에 추천되었으나 사양하였다. ??1297년 左副丞旨, 이듬해 左丞旨를 거쳐 密直副使로 있다가 사퇴했으나 같은 해 光政副使·承旨·成均祭酒를 거쳐, 右承旨 寶文閣學士 知民曹事에 이어 三司 左辭에 올랐다. 1312년(충선왕4) 重大匡 上洛君에 봉해졌고, 1321년(충숙왕 8) 判三司事가 되었다. 그 해 8월 24일 졸하였고 수는 64세이며 시호는 文英公이다. ??공은 성품이 관대하고 후덕하였으며 隸書를 잘 썼다. 만년에는 소리하는 기생들을 키웠으며, 나날을 현악기와 관악기 연주로써 낙을 삼았다. 이런 사적은 고려사 列傳과 여지승람에 보인다. 익재 이제현이 부인의 묘지를 찬하였는데 東文選에 보인다. 1942년 봄에 지석이 구묘지인 경기도 개풍군 임계면 가정리 마산 뒷산 언덕에서 발견되어 1943년 봄에 경기도 안양시 관양동 뒷산 艮坐에 遷奉하였다. ?문영공 金恂의 필적인 1298년(충렬왕24년 무술)에 세운 <대구 팔공산의 동화사 홍진국사비>, 1314년(충숙왕1, 연우1) 2월에 원나라 강절행성 항주로에 위치한 고려 혜인사에 세운 비문 高麗國僉議贊成事元公捨大藏經記와 1306년(충렬왕26, 대덕10)에 강원도 淮陽府 금강산에 세운 高麗國大藏移安記가 있으나? 현재까지 그 소재를 찾지 못하고 있다.(계속)

(사) 2004. 9. 9. 기사

함벽루와 金永暾과 安震을 말한다2? -합천군향토사학회 學山 朴 煥 泰

이제 꼼작할 수 없는 증거인 김순<1258(고종 45)∼1321(충숙왕 8)>의 묘갈 명을 보자. .....(前略) 그 달 21일에 노환으로 자택에서 별세하시니 향년 64세이다. 공은 성품이 敦厚하고 剛直하고 內柔하시며 孝悌와 忠信은 천하에 出衆하였다. 아깝도다! 공의 才德으로 만일 몇 해만 더 사셨더라면 국가의 이익과 혜택이 어찌 萬民에 미치지 않았으랴, 명예와 지위도 어찌 이에서 그칠 뿐이랴? .....(中略) 配는 匡靖大夫 僉議中贊 修文殿太學士 監修國史 判典理司事 世子師 贈諡 文敬公 許珙의 따님에게 장가들어 4남3녀를 낳으셨는데 장남 永暾은 현재 도관직랑 지합주사(都官直郞 知陜州事)로 있고 2남 永暉는 현재 興威衛 保勝別將으로 있고 3남 斯順은 삭발하고 자혜종 대덕이 되었고, 4남 永煦는 사헌부 지평으로 있다. .....(中略) 장녀는 入內侍 中正大夫 親禦軍大護軍 정책에게로 출가하고 2녀는 大匡 上黨君 백이정에게 출가하고 3녀는 원나라 左丞相 阿忽反의 아들인 舍人 別里哥不花에게로 출가하였다. .....(中略)大元至元 元年 辛酉(1321년) 十월 十四일 宣授 朝烈大夫 翰林直學士 三重大匡 檢校 僉議政丞 右文館 大提學 監春秋館事 여흥군(驪興君) 민지(閔漬)가 撰하였다. 여기서 우리가 주목해야 할 대목은 밑줄친 “장남 永暾은 현재 도관직랑 지합주사(都官直郞 知陜州事)로 있고”와 민지公이 비문을 찬한 “大元至元 元年 辛酉 十월 十四일”이란 날짜다. 前者는 2대 상락공이며 김영돈의 부친인 김순이 서거할 당시 知陜州事로 있었음을 보여주는 것이며 後者는 辛酉年에 합천태수로 있었으니 신유년 前後에 함벽루를 창건하였음을 示唆하고 있다. 그러면 함벽루는 언제 세웠을까? 여기에는 최초의 記文을 지은 安震의 기문을 연구해야 한다. 기문의 첫머리에 “지난 丁巳年 가을에 장차 중국에 과거를 보러 갈 때 평양을 지나다가 永明寺와 浮碧樓를 보았고 그후 오년만에 진양군수가 되어 또 龍頭寺와 狀元樓에 올라 스스로 말하되 평생에 보던 바 남북에 뛰어난 경치가 이 두개의 누각을 지남이 없다고 하였더니 작년에 나라일로 강양(합천의 옛이름)을 지날때 길 가운데서 바라보니.....” 라는 말이 나온다. 안진이 진양군수가 되었을 때는 정사년에서 5년 후이니 壬戌年이 된다. 그렇다면 김영돈이 지합주사로 있었던 충숙왕8년 辛酉年(1321) 前後해가 함벽루를 창건한 해로 유추할 수 있다. 문헌으로 봐 김후가 합주태수로 오래 있지 않았기 때문에 신유년이 유력한 창건해일지 모른다. 유감스럽게도 김영돈 지합주사가 합천을 몇년간 다스렸는 지 기록에 나와 있지 않다. 정확하게 안 나와 있기는 기문을 지은 안진도 마찬가지다. 그러나 한가지 확실한 것은 안진이 진양군수로 있을 때인 충숙왕9년(1322)에 촉석루를 재건하였다는 기록이 있으니 함벽루보다 촉석루가 먼저 창건되었다는 사실이다. 또 기문에 나오는 龍頭寺와 壯元樓가 바로 진주의 촉석루라는 사실도 알아 내었다. 이제 함벽루를 창건한 누세공신 상락공의 영윤 김영돈 지합주사가 누군인지 알아보자. 知陜州事 金永暾1285년(충열왕11)---1348년(충목왕4)의 ?字는 휘곡(輝谷). 號는 균헌(筠軒) 또는 龜峰이다. 章敬公 정해(鄭土皆)로 부터 師事하였다. 1305년(충열21) 문과에 제3등으로 급제하여 江陵府 錄事가 되었다. 1340년(충혜왕 복위1)에는 지공거(知貢擧)가 되어 이공수(李公遂) 등을 시취하였다.? 1342년(충혜왕 3) 공은 조적(曺由頁)의 난을 평정할 때 아우인 上洛侯 영후(永煦)와 함께 이에 대비하는 상소를 올렸고, 성병의상찬(誠秉義翊贊) 一等功臣에 추천되기도 하였다. 그 교서의 글에 이르기를 ¨적신 조적이 난을 꾸미고 난 후에 과인이 수도로 가라는 명령을 내렸을 때 간신 여당이 거짓말로 날조하여 사람을 모아서 국가의 난을 모의하였지만 시종하는 신하들은 시종 절의를 지켜 과인을 보좌하고 협조하였는 바 그 공은 너무도 막대하고 커서 잊을 수가 없도다. 그것으로써 그대 등을 일등공신으로 삼는다.¨고 하였다. (계속)?

(아)2004. 9. 16. 기사

함벽루와 金永暾과 安震을 말한다3? -합천군향토사학회 學山 朴 煥 泰

충혜왕이 원나라의 재상인 國老에게 붙잡히매 공은 왕의 죄를 사면해 달라는 상서를 올리려 하자 많은 사람들의 論意는 달랐다. 공은 ¨임금이 욕을 당하면 신하는 죽어야 함을 청함이 마땅하고 급한 일이다¨라고 말했다. 이는 고려사와 여지승람에 나온다. ?충혜왕때 三重大匡僉議司事와 上洛府院君에 봉해지고 1346년(충목왕2)에 贊成事로 원나라에 가서 의복과 옷, 음식 등을 보내준 데 대해 사례하였다.??이듬해 왕후(王煦)와 함께 귀국하여 원나라에서 왕의 失政을 묻자 소인들의 장난이라 변명하니 이를 정리하라는 원나라의 명을 받았다는 사실을 보고하였다. ?? ??충목왕 때(1347년)에 左政丞, 判整治都監事(整治都監:충목왕 3년에 지방 토호족들이 과도하게 소유한 田土를 개량하기 위하여 임시로 설치했던 관청)를 지냈다. 이때 지방 토호들의 과도한 토지 소유를 없애고 국가 재정의 확충을 위해 노력했다.? 그러나 여러 반발 세력들과 奇皇后(원나라 순제의 제2황후)의 4촌 아우 奇三萬을 巡軍獄에 가두어 죽게 한 사건으로 인해 원나라로부터는 치하를 받았으나, 征東行省理問所의 심한 반발에 부닥쳐 구금되기도 하였다. 그러나 원나라의 지지로 곧 석방되었다. 결국 공은 의도한 목표가 좌절되자 홧병을 앓다가 충목왕 4년(戊子, 1348) 7월 13일 64세로 몰하였다. 시호는 文肅이고 묘는 豊德 仰洞山이나 실전하여 충남 천안시 병천면 栢田에 設壇했다. 安震이 찬한 文肅公 金永暾의 碑銘에 의하면 『-前略- 지합주사로 나갔는데 □□위엄이 있고 은혜로우니 고을이 편안해 하였으며, 사람들이 오늘날에도 그 덕을 노래하고 있다. 공의 이름은 영돈(永暾)이고, 자는 휘곡(暉谷)이며, 그 선대는 新羅王 金傅(敬順王)로부터 나왔다. -중략- 상락공 김방경의 막내인 순(恂)은 벼슬이 판삼사 보문각대제학 상락군에 이르렀는데, 바로 문숙공의 아버지가 된다. 부인 申氏는 판도사랑 汝岡,(이천君)의 딸로 2녀 1남을 낳았다. 장녀는 통례문판관 吳元敬에게 시집갔으나 공보다 먼저 죽었고, 둘째 딸은 삼사판관 윤식(尹湜)에게 시집갔다. 아들 진(縝)은 장복직강인데 우대헌 柳甫發의 딸과 결혼하였다. 공이 일찍이 나(안진)에게 말하기를 ¨내가 만년에 아들 하나를 얻었는데 장차 家業을 일으킬 만합니다.¨ 라고 하였다. 김영돈 묘지석은 조선조 순조8년(1808, 술진)에 발견되었는데 탈락된 부분이 여러 군데 있으며, 현재 족보에 수록된 銘文 가운데에도 오탈자가 몇 군데 있다고 한다. 金永暾의 역사기록은 고려사의 김방경전에 부전되어 있고 고려사에는 김영돈이 金永旽으로 표기되어 있다. 앞의 설명에서 보는 것처럼 아이로니컬 하게도 김영돈의 묘지명은 그의 조부 김방경의 행장을 찬하였던 安震이 찬하였다. 말하자면 안진은 상락공 김방경家와 3대에 걸쳐 교류했다는 사실을 말해 주고 있다. 함벽루 기문을 지은 안진∼1360(공민왕 9)>은 고려 말의 문신으로 본관은 順興, 호는 常軒이였다. 1313년(충숙왕 즉위년)급제하여 1317년에 藝文檢閱, 1318년에는 원나라 制科에 급제하여 고려로 돌아와 예문응교에 임명되었다. 1344년(충목왕원년)밀직부사로서 書筵官이 되고, 安山君으로 봉해졌으며, 1346년에는 李齊賢등과 더불어 충렬,충선,충숙 3朝의 실록을 찬수하였다. 공민왕 즉위 후 원나라에서 왕을 잘 보좌한 공으로 일등공신이 된 趙日新이 정권을 장악하자, 그의 일파가 되어 政堂文學이 되었다. 1353년(공민왕 2) 조일신이 제거되자 그 일파가 모두 처형되었는데, 나이가 많다는 이유로 곤장을 면하는 대신 銅을 바치게 하였다. 이상이 지금까지 밝혀진 안진에 대한 행장(行狀)이다. 앞으로 학자들의 연구와 파묻힌 비석의 발견을 통해 더 상세한 기록이 밝혀 질 것을 기대하면서 우리의 주인공 김영돈公이 1347년(충목왕3) 좌정승으로 있을 때 왕을 호종하고 백마산에 올라 지은 시를 소개함으로써 나의 책무를 완수코져 한다. ??翠保行尋蒼海上 ??玉簫吹送白雲間 ??紅塵一片飛難到 ??萬点螺分雨靑山 -취보를 받들고 임금을 모시어 창해 위를 찾아오니, 흰구름 사이로 옥퉁소 불어 보내네, 한 티끌의 홍진도 날아오기 어려운데, 만점의 푸른 소라요 비 갠 뒤의 청산만 벌여 있네. -끝-

마) <신증동국여지승람의 함벽루> (2005. 4. 10. 태서(익) 제공) 신증동국여지승람 제30권 경상도(慶尙道) 합천군(陜川郡) 함벽루(涵碧樓) 남강 돌벼랑 위에 있다. ○ 안진(安震)의 기문에, “내가 15세부터 초가집에서 글을 읽으면서 세상을 모른 지가 10년이었다. 정사년 가을에 중국으로 과거에 응시하러 가면서 평양을 지나다가, 처음으로 영명사(永明寺)와 부벽루(浮碧樓)를 보았다. 5년 뒤에 진주 목사로 나와서 또 용두사(龍頭寺)의 장원루(壯元樓 진석루)에 올랐다. 스스로 생각하기를, 평생에 본 바에 남북의 뛰어난 경치는 이 두 누(樓)보다 나은 것이 없으리라 하였다. 그저께 나라의 일로 인해서 강양에 가다가 도중에서 한 누를 바라보니, 처마와 기둥이 날아 춤추듯 하고 단청이 현란하여 봉(鳳)이 하늘을 나는 것 같았다. 내가 객을 돌아보며, ‘저 누는 어느 때에 지었는가.’ 하니, 객이 답하기를, 지금 태수가 신축한 것이다.’ 하였다. 나는 듣고 기뻐하여 곧 배를 띄워 강을 건넜다. 난간에 올라 4방을 바라보니, 그 강산의 형세가 거의 전일의 두 누보다 못하지 않고, 단청이 빼어난 것은 더 나은 듯하였다. 아, 이 고을이 생긴 이래로 이 강산이 있었고, 옛날 영웅 호걸로써 이 고을에 수령으로 온 자도 많았을 것이다. 그러나 한 사람도 푸른 석벽을 파고 맑은 흐름을 임해서 누를 지은 자는 없었다. 그런데 오직 군이 비로소 발견하였으니 이것이 어찌 하늘이 만든 것을 땅이 감추었다가 지을 사람을 보낸 것이 아닌가. 이에 잔을 들고 노래하기를, ‘흰 구름이 나는데 산이 푸르르네. 밝은 달 돋는데 물이 출렁출렁. 노 위에서 사시로 보아도 부족하고, 아득할손 나의 회포 하늘 저쪽이네. 산이 무너지고 물이 말라도 사또의 덕은 잊을 수 없으리.’ 하였다. 객이 나에게, ‘이 노래를 써서 이 누의 기문으로 하는 것이 마땅하다.’ 하므로 나는 곧 붓을 잡아 쓰노라. 누를 짓는데 제도의 보태고 줄인 것과, 관람하는 경치의 큰 것 작은 것은, 시에 능한 자가 드러내는 것을 기다려도 또한 늦지 않다. 누를 함벽(涵碧)이라 한 이는 누구인가, 태수 자신이 이름 지은 것이다. 태수는 누구인가, 여러 대로 공신인 상락공(上洛公)의 아들 김군(金君)이다.” 하였다. ○ 강희맹(姜希孟)이 지은 〈중신기(重新記)〉에, “족형 무송 윤담수(族兄茂松尹淡?)씨는 박식하고 고상한 군자이다. 기축년 가을 종부 정(宗簿正)으로 있을 때, 경산도 단성현(丹城縣)에 모친을 뵈오려 갈 제 길이 합천을 경유하였는데, 합천 태수 유후(柳侯)의 편지와 그 고을의 함벽루의 기문을 아울러 가지고 와서 나에게 보였다. 담수의 말은, ‘함벽루는 군 남쪽 4리에 있는데 절벽에 의지하여 긴 강을 굽어보는데, 남으로 바라보면 여러 산이 읍하는 듯 푸른 병풍이 빙 둘러 있다. 돌아서 조금 서쪽으로 오면 바위 언덕에 옛 절이 있어서 새벽 종과 저녁 북소리가 은은하게 구름 가에서 울려 온다. 누 바로 동쪽 30보쯤에 한길과 나루터가 있어서 나그네가 오가는 자, 옷을 벗고 건너는 자, 옷을 걷고 건너는 자들을 굽어보면 고물고물 개미가 기어 다니는 것 같다. 이것이 함벽루 경치의 대체이다. 누를 지은 시초는 안 선생 진(震)의 기문에 자세하고 잇달아서 시 지은 사람도 모두 예전에 이름나 선비들이다. 그렇다면 이 누가 한 지방 형승을 차지한 것을 알 수 있다. 황폐하고 무너진지 40년이 되어도 부흥시키는 자가 없다가 정해년에 유후가 이 고을을 다스리면서 정사가 은혜스럽고 간략하니, 백성이 즐거워하고 번성하였다. 오래된 민폐를 없애고 새로운 정사를 일으켰다. 공무의 여가에 빈터를 돌아보고 개연히 탄식하며 다시 새롭게 하기를 꾀하고, 이에 중 성소(性昭)에게 일을 맡겼다. 전 군사(前郡事) 문여충(文汝忠)이 의논하지 않아도 뜻이 같아서 고을 부로(父老)들을 격동시켜 권하니, 역사에 달려오기를 서로 뒤질까 하였다. 목재를 모으고 기와를 굽는데 관가 재물에서 사용하고, 백성에게 번거롭게 하지 않았다. 높은 데를 깎고 좁은 데를 넓히며, 옛모습 그대로 하되 제도를 보탰다. 두어 달이 못 되어서 완성되었는데, 이른바 함벽루라는 뜻이 더욱 드러나고 맞았다. 유후가 예전 기문과 시를 다시 새겨서 꾸미고자 하는데, 다시 지은 전말을 기록하는 것은 오직 그대에세 바란다.’ 하여 굳이 청하였다. 나는 마침 병이 조금 뜸하여 창 앞에 나돌아다닐 정도로서, 남쪽 지방의 누각과 대사(臺?)의 명승은 도적(圖籍)을 상고하여 상상하며 바라던 참이었다. 그런데 안공의 기문을 보고는 황홀하게 내 자신이 함벽루 위에 앉아서 구름을 굽어보고 넓은 공중을 흘겨 보는 듯하니 참으로 장쾌한 느낌이다. 내 어찌 군말을 하랴. 그러나 백성의 이익을 일이키고 백성의 힘을 아끼면서 능히 일을 해낸 것은 당연히 써야겠다. 일찍이 《춘추》를 상고하니 공역(工役)을 일으킨 것은 비록 작은 것이라도 반드시 썼으니, 그것은 토공을 삼가고 백성의 힘을 중하게 여긴 것이었다. 쓰는 말을 보아 아름다움과 나쁜 것이 저절로 나타나는 것이다. 나라일도 그러하거든, 하물며 한 고을의 일에 있어서이겠는가. 한 고을에도 백성이 있으며 사직이 있으니, 곧 옛 제후와 같은 제도이다. 거기에 장이 된 자의 한 번 호령의 정당함과 정당하지 아니함과, 한 정교의 아름다움과 나쁨에 은혜와 원망이 따르게 되니 어찌 속일 수 있으랴. 지금 유후가 정사를 하매 백성이 편하여지고 유후가 공역을 하여도 백성이 폐가 없이, 수십 년이나 황폐하였던 곳에 층층의 뛰어난 누각이 하루아침에 등장하고, 아름답게 나타나도 백성은 힘들이지 않았으니, 어찌 쓰지 않으리오. 후일 이 누에 오르는 자가 그 집의 우뚝함과 단청의 화려함을 보고 혹 마음에 의심하기를, ‘이런 공역을 일으킨 자가 능히 백성에게 괴롭히지 않았을까.’ 한다면 나의 기문이 그것이 아님을 증거 하기에 족한 것이다. 유후는 문성(文城)의 훈벌 세가(勳閥世家)로서 이름은 윤(綸)이며, 일찍부터 아름다운 명망이 있었다.” 하였다. ○ 조준(趙俊)의 시에, “말을 몰아 멀리 와서 홀로 누에 오르니, 풍진 세상 십년의 시름이라. 제갈(諸葛)의 계책 없음이 한스러워, 창을 비껴잡고 우거진 모래톱에서 높게 읊조린다.” 하였다. ○ 민사평(閔思平)의 시에, “한벽(寒碧)이 서로 엉켜 협구(峽口)가 밝은데, 누에 오르는 가느다란 길 구름속에 비꼈네. 올라 구경할 줄 아는 것은 누구의 안력인가. 모름지기 푸른 벼랑을 쓸고 성명 적으리.” 하였다. ○ 정이오(鄭以吾)의 시에, “사군이 객과 함게 강루에 오르니, 누 위에 가인(佳人) 막수(莫愁)가 있다. 다시 옥선(玉仙)을 불러 옥피리 불며, 맑은 달 함께 휘어잡고 꽃다운 물가를 굽어본다.” 하였다.

(바) <함벽루 관련 시> (2005. 4. 11. 태서(익) 제공) 출전 : 청장관전서 제12권. 아정유고 4 - 시 4 합천(陜川) 함벽루(涵碧樓)

만산을 구경하며 몇 고을을 지나왔노니/萬山行幾郡 한 굽이 시냇가에 외로운 정자 있네/一水得孤亭 벽의 게판(揭板)은 고려 때에 쓴 것이요/壁記前朝揭 대로의 필적이 바위에 새겨 있네/巖書大老銘 해가 저무니 강물 다시 희어지고/日斜紅更白 구름 차가우니 봉우리 더욱 푸르네/雲冷峽增靑 나그네 길에 봄도 저물었으니/客裏春光晩

가는 역마를 잠깐 멈추었네/郵?爲暫停

출전 : 완당전집 제10권. 시 詩

함벽루(涵碧樓)

푸른 벌 학 다리에 흰구름 빗겼는데/綠蕪鶴脚白雲橫 눈부셔라 비추이는 저 강빛도 장관일세/取次江光照眼明 그림을 읽는 듯한 이 걸음이 대견하니/自愛此行如讀? 외론 정자 비바람이 책머리에 생동하네/孤亭風雨卷頭生

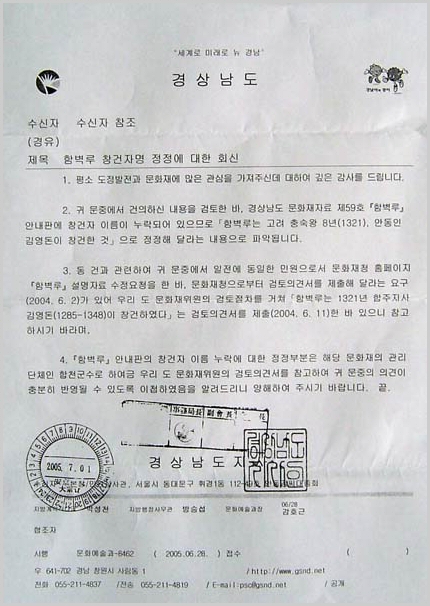

(2)<함벽루> 창건자(김영돈) 명기 요구 공문과 이에 대한 관청의 회신 공문 (2005. 7. 5. 항용(제) 제공)

가. 2005. 6. 10일, <안동김씨 대종회>로부터 문화관광부, 문화재청, 경남도청, 합천군청, 합천 문화원 등에 보낸 <함벽루 창건자(김영돈) 명기 및 정정 요구>에 대한 공문

(가) 발송 공문 자료 1부 샘플

安 東 金 氏 大 宗 會

제 목 : 함벽루 창건자명 정정에 관한 건

1. 귀 청의 무궁한 발전을 기원합니다.

2. 본 문중회에서는 문화재 관련 기관들의 홈페이지 및 문헌 등에 실려 있는 함벽루(경남 합천군 합천읍 합천동 230번지 소재) 관련 소개 및 해설 자료에 누각 창건자인 본 문중 선조님이신 문숙공(文肅公) 김영돈(金永暾)님의 이름이 올바로 실려 있지 못한 것을 발견하고, 이에 관한 정정을 요청하는 근거 자료(첨부물)를 제출하오니 검토 후 정정하여 주시기를 간절히 바라옵니다.

첨부 : <함벽루 창건자에 대한 소고(2005. 6. 10. 김항용)> 1부.끝

(나) 첨부 자료 1. 개요

경남 합천군 합천읍 합천동 230번지의 황강가에는 700여 년의 오랜 역사와 민족혼이 담겨 있으며, 합천의 자랑이요 일대의 절경 중에 제1로 손꼽히고 있는 아름다운 함벽루가 있다. 그런데 이 함벽루(문화재자료 59호)의 창건자에 대한 현장의 해설판이나 기타 여러 문헌에는「고려 충숙왕 8년(1321)에 합주 지주사 김모가 지었다」라고만 기록되어 있을 뿐 그 정확한 창건자명을 밝히지 못하고 있다. 그런데 최근 안동김씨대종회 내의 한 연구단체인 사이버 학술 연구회(일명 안.사.연)에서 이 문제에 대한 깊은 연구를 하여 고려 충숙왕 8년(1321년)에 이곳 합천에 지합주사(知陜州事)로 부임했던 김영돈(金永暾)이 창건했음을 밝혀냈다. 이에 다음과 같이 그 논거와 확인과정을 정리하여 밝히고자 하며, 이와 관련하여 앞으로 추진해야 할 과제와 몇 가지 요청사항을 문화재 관련 각종 기관 등에 널리 알리고자 한다.

2. 창건자에 대한 기존의 기록 내용

창건자에 대한 기존의 문화재 관련 각종 기관의 홈페이지 및 몇몇 문헌자료에는 <고려 충숙왕 8년(1321) 지합주사 김모(金某), 당시 합천의 태수, 상락공의 아들 김군> 등으로만 기록 되어 있다. 즉 성씨는 김씨이나 그 정확한 이름은 밝히지 못한 상태로 기록되어 왔던 것이다. 그 관련 자료들은 대체로 다음과 같다.

가.<문화재청홈페이지>(www.ocp.go.kr)와 문화관광부 홈페이지(www.ocp. .go.kr)의 기록내용

1)종목 : 문화재자료 59호 . 2)명칭 : 함벽루(涵碧樓) 3)분류 : 누(정). 각 4)수량 : 1동 5)지정일 : 1983.07.20 6)소재지 : 경남 합천군 합천읍 합천리 7)소유자 : 함벽루계 8)관리자 : 합천군

고려 충숙왕 8년(1321)에 합주 지주사 김모가 지었다. 여러 번 고쳐 세웠으며, 이황(1501∼1570)·조식(1501∼1572)·송시열(1607∼1689) 등의 글이 누각 안에 걸려 있다. 뒤 암벽에 새겨진 ‘함벽루’글씨는 우암 송시열이 쓴 것이다.

앞면 3칸, 옆면 2칸 규모의 2층 누각으로, 지붕은 옆에서 볼 때 여덟 팔(八)자 모양인 팔작지붕이다. 누각 처마의 물이 황강에 바로 떨어지는 배치로 더욱 유명하다.

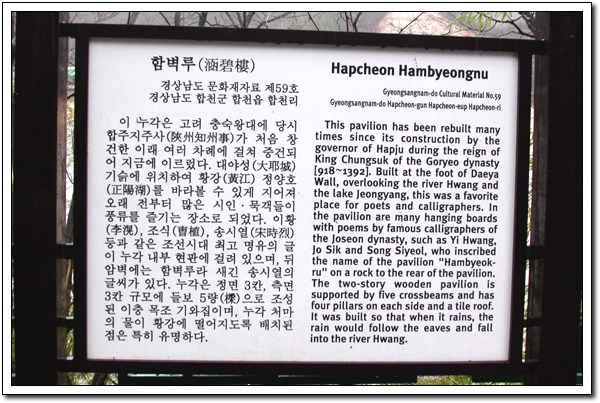

나. <함벽루> 현지 해설판 기록 내용 경상남도 문화재자료 59호. 경상남도 합천군 합천읍 합천리

이 누각은 고려 충숙왕대에 당시 합주 지주사(陜州知州事)가 처음 창건한 이래 여러 차례에 걸쳐 중건되어 지금에 이르렀다. 대야성(大耶城) 기슭에 위치하여 황강(黃江) 정양호(正陽湖)를 바라 볼 수 있게 지어져 오래 전부터 많은 시인 묵객들이 풍류를 즐기는 장소로 되었다. <하략>

<경남 합천 함벽루 앞의 해설판>(2005. 4. 10. 촬영)

다. <涵碧樓誌>(합천문화원 간. 1993) 기록 내용

1)3P : 고려 충숙왕 신유년(1321년)에 군수 김모(某)가 창건했으나 연대가 오래되어 이름을 알 수 있는 증거가 없고 ---<하략> 2)10P, 13P : 고려 충숙왕 8년 신유년에 이 고을 郡守 金某에 의해 창건되고 <하략> 3)22P : <안진>의 <기문>(*최초의 창건자 기록 자료)에서

「지난 정사년 가을에 중국에 과거를 보러 갈 때 평양을 지나다가 永明寺 浮碧樓를 보았고 그 후 5년 만에 진양군수가 되어 龍頭寺 狀元樓에 올라 스스로 말하길 평생에 본 남북의 절경은 이 두 누각 밖에 없다고 말하였는데 작년 나라 일로 江陽을 지날 때 길 가운데서 바라보니 한 채의 누각이 춤추며 날아가는 듯 하며 단청그림이 눈부시게 빛나 흡사 봉황새가 하늘 가운데 날아가는 듯하는 지라..<중략> “저 누각을 어느 때에 창건하였으며 터를 잡은 자가 누구인고?” 하니 손님이

“1)지금 2)태수가 새로 창건한 것입니다” 고 하였다. <중략>

누를 함벽이라 칭한 자는 太守가 스스로 이름한 것이다. 태수는 누구인고 누세 공신 상락공의 착한 아들 金君이다」

3)안진 씀 <하략> *편집자 주 1)지금 : 1321년(충숙왕 8). 2)태수 : 당시의 합주지사는 김영돈이었음 3)안진 : 안진(安震, ?∼1360)

고려 말의 문신으로 본관은 順興이며 호는 常軒이다. 1313년(충숙왕 즉위년)급제하여 1317년에 藝文檢閱, 1318년에는 원나라 制科에 급제하여 고려로 돌아와 예문응교에 임명되었다.

1344년(충목왕 즉위년)밀직부사로서 書筵官이 되고, 安山君으로 봉해졌으며, 1346년에는 李齊賢 등과 더불어 충렬·충선·충숙 3朝의 실록을 편찬하였다. 공민왕 즉위 후 원나라에서 왕을 잘 보좌한 공으로 일등공신이 된 趙日新이 정권을 장악하자, 그의 일파가 되어 政堂文學이 되었다.

1353년(공민왕 2) 조일신이 제거되자 그 일파가 모두 처형되었는데, 나이가 많다는 이유로 곤장을 면하는 대신 銅을 바치게 하여 겨우 목숨만 보전했다. 충렬공 김방경 행장, 김영돈 묘지명 등을 썼다.

라. 동문선 기록내용

출전 : <동문선> 제68권 기(記). 함벽루 기(涵碧樓記) /안진(安震)

『내가 15세 되던 해부터 초가집에서 글을 읽으며 사방을 모른 지가 10년이다. 정사년 가을에, 조정의 과거에 응시하려고 평양으로 가는 길에 처음으로 영명사(永明寺)부벽루(浮碧樓)를 보았고, 5년 뒤에 진양(晉陽)의 원으로 나가서 또 용두사(龍頭寺)상원루(狀元樓)에 올라 평생에 본 남북의 절경이 이 두 누대보다 나은 것이 없다고 스스로 생각하였다. 어제 왕사(王事)로 인하여 강양(江陽)으로 가는데 도중에 한 누대를 바라보니, 처마와 기둥이 날아 춤추는 듯하고 단청이 눈부셔 봉황이 반공에 나는 것 같았다. 내가 객을 돌아보며 말하기를, “저 누대는 어느 때에 지은 것이며 터를 잡은 이는 누구인가.”하니, 객이 대답하기를, “지금의 태수가 새로 창건한 것이다.” 하였다. 내가 듣고 기뻐하여 배를 띄워 강을 건너 난간에 올라 사방을 바라보니, 그 강산의 면모와 형세가 지난번에 본 두 누대보다 못하지 않고 단장의 기이함은 그보다 나았다. 아, 이 고을이 있는 때로부터 곧 이 산이 있었고, 옛날의 영웅 호걸들이 와서 이 고을을 다스린 자도 많았으나, 한 사람도 푸른 산을 파고 맑은 물 가까이에 누대를 세운 자가 없었는데, 오직 태수가 비로소 얻었으니, 이 어찌 하늘이 만들고 땅이 감추었다가 그 사람에게만 준 것이 아니겠는가. 이에 술잔을 들어 노래하니,

흰 구름이 나는데 산은 푸르고 / 白雲飛兮山蒼蒼 밝은 달이 떴는데 물은 질펀하도다 / 明月出兮水?? 누대 위를 사시사철 보아도 부족하니 / 樓上四時看不足 아득한 내 회포여, 멀고 먼 하늘 저쪽이로다 / 渺渺余懷天一方 산이 무너지고 물이 마르더라도 / 山其崩兮水亦渴 태수의 덕은 잊을 수 없도다 / 使君之德不可忘

하였다. 객이 나에게 말하기를, “이 노래를 써서 이 누대의 기(記)로 삼는 것이 좋겠다.”하기에, 내가 곧 붓을 가져다 썼다. 그 경영(經營)의 보태고 뺀 것과 관람의 크고 적은 것은 시(詩)에 능한 자가 밝힘을 기다려도 늦지 않다. 누대를 함벽(涵碧)이라고 일컬은 자는 누구이냐. 태수가 스스로 이름 지은 것이다. 태수는 누구인가. 여러 대 동안 공신인 상락공(上洛公)의 아들 김군이다. 』

3. 창건자가 김영돈(金永暾)임을 밝히는 자료

충숙왕 8년 지합주사로 재직했던 자가 함벽루를 창건했음은 상기의 자료들과 안진의 <함벽루기>등에서 이미 밝혀졌다. 그런데 창건자명을 밝히는 다음 작업은 바로 당시(1321년. 충숙왕 8)에 지합주사로 재직했던 자의 이름을 찾아내는 일이다. 그 이름이 바로 김영돈(金永暾)이다. 이에 대한 기록 자료는 다음과 같다.

가. <문영공 김순(文英公 金恂) 묘지명>에서

문영공(文英公) 김순(金恂-안동인. 충렬공 김방경의 3子) 묘지명에 문영공(文英公)의 장남 상락부원군(上洛府院君) 김영돈(金永暾)이 충숙왕 8년(1321년)에 지합주사(知陜州事)였음이 확인되었다.

1)김순 묘지명(金恂墓誌銘)에 대하여 출전 : 문화재청 홈페이지 기록내용

1)시대 : 고려. 2)연대 : 1321년(충숙왕8년). 3)유형/재질 : 묘지명·묵서명 / 돌 4)문화재지정 : 미지정 5)크기 : 미상 6)출토지 : 경기도 개풍군 임계면 가정리 6)소재지 : (한국)국립중앙박물관-서울특별시 종로구 세종로 1-57 7)서체 : 해서(楷書) 8)찬자/서자/각자 :민지(閔漬) / 미상 / 미상

이 묘지명은 1942년 경기도 개풍군(開豊郡) 임계면(臨溪面) 가정리(佳井里) 마산(馬山) 동쪽 기슭에서 발견되었다. 이 묘지명은 국립박물관에 소장되어 있으며 그 내용은 『안동김씨대동보(安東金氏大同譜)』(서울, 1979)와 <역주 고려묘지명집성(하)>(한림대학교 아시아문화연구소 간. 김용선. pp725~731)에 수록되어 있다. 묘지명은 1321년(충숙왕 8) 민지(閔漬)가 작성하였다.

묘지명의 주인공 김순(金恂 : 1258~1321)의 자는 귀후(歸厚)이며, 신라 경순왕 김부(金傅)의 10세손으로 안동부(安東府) 사람이다. 증조는 민성(敏成), 조부는 효인(孝印), 아버지는 방경(方慶)이다. 어머니 박씨는 익정(益旌)의 딸로 음평군부인(陰平郡夫人)에 봉해졌다. 김순은 1279년(충렬왕 5) 과거에 급제하였으며, 또한 1295년(충렬왕 21) 동지공거(同知貢擧)로 과거를 주관하는 등 충렬왕 때 관인으로서 활약하였다.

김순은 문경공(文敬公) 허공(許珙)의 딸에게 장가들어 4남 3녀를 낳았다. 장남은 영돈(永暾), 차남은 영휘(永暉), 3남은 사순(思順), 4남은 영후(永煦)이다. 장녀는 정지(鄭漬)에게, 2녀는 백이정(白?正)에게, 3녀는 원의 좌승상(左承相) 아홀반(阿忽反)의 아들인 별리가불화(別里哥不花)에게 각각 시집갔다.

2) 묘지명 원문

*출전:『<역주 고려묘지명집성(하)>(한림대학교 아시아문화연구소 간. 김용선. pp725~731)

重大匡判三司寶文閣大提學上護軍金恂 墓誌銘 (幷序) 古所謂君子者德行云乎哉功業云乎哉予曰惟德行耳非功業也何也德行在心功業 在時在心者人所修也

<중략>

退翌年八月先公棄世依遣囑葬于桑梓庚戌冬行祭于先公墓壬子起爲重大匡上洛君承襲先公之茅土己未又拜先公墓上命季子永煦奉使以陪行所以重其行也至治元年辛酉命相以賢擢公爲判三司事八月加寶文閣大提學上護軍至是月二十一日寢疾卒于第享年六十四公性敦厚直柔內實剛毅孝悌忠信出於天眞惜乎以公之才德若延數載則利澤豈不及於蒼生名位豈止如是而已哉娶匡靖大夫僉議中贊修文殿大學士監修國史判典理司事世子師贈謚文敬公諱許珙之女生四男三女曰永暾今爲都官直郞知陜州事曰永暉今爲興威衛保勝別將曰思順剃度爲慈恩宗大德曰永煦爲司憲持平女一嫡入內侍中正大夫親禦軍大護軍鄭?二嫡大匡上黨君白?正三嫡舍人別里哥不花大元左承相阿忽反之子也永暾等旣卜兆于德水縣馬山將葬也以予爲先公親舊具公之行狀乞銘甚切予雖病不忍堅拒受而銘之銘曰

<중략> 大元至治元年辛酉十月十四日 宣授朝列大夫 翰林直學士 三重大匡 檢校僉議政丞 右文?大提學 監春秋?事 驪興君 閔漬 撰

3) 묘지명 역문 *출전 : <역주 고려묘지명집성(하)>(전게서. pp725~731)

중대광 판삼사 보문대제학 상호군 김순 묘지

옛적에 이르기를 君子라고 하는 것은 德行을 두고 말한 것이냐? 功業을 두고 말한 것이냐? 하면 오직 덕행이요 공업은 아니다.

왜냐하면 덕행은 마음에 있는 것이요 공업은 때(時機)에 있는 것이니 마음에 있는 것은 사람이 수양할 수 있는 것이요

<중략>

그 이듬해 8월에 선친(=휘방경)께서 세상을 하직하심으로 遺願(유원)에 의하여 고향 선영에 장례를 모셨다.

庚戌(경술)년 겨울에 선친(=휘방경) 산소에 제사를 지내고 壬子(임자)년에 다시 중대광 上洛君을 봉하여 선친(=휘방경)의 작위와 식읍을 이어 받았다.

己未(기미)년에 또 선친(=휘방경) 산소에 성묘차 가시는데 왕께서 季子(계자 =막내아들) 永煦를 시켜 모시고 배행케 하였으니 왕께서도 공의 행차를 극진히 배려한 때문이다.

至治원년 (1321) 辛酉에 어진 정승을 기용하기 위하여 공을 발탁하여 판삼사사를 삼고 8월에 또 보문각 대제학 상호軍을 명하였다. 그달 21일에 노환으로 자택에서 별세하시니 향년 64세이다.

공은 성품이 敦厚(돈후)하고 剛直(강직)하고 內柔(내유)하시며 孝悌와 忠信은 천하에 출중하였다.

아깝도다! 공의 才德으로 만일 몇해만 더 사셨더라면 국가의 이익과 혜택이 어찌 만민에 미치지 않았으며 명예와 지위도 어찌 이에서 그칠뿐이랴?

配는 광정대부 첨의충찬 수문전태학사 감수국사 판전리사사 세자사 증시 문경공 휘 許珙의 따님에게 장가들어 4남 3녀를 낳으셨는데 장남 永暾(영돈)은 현재(*1321) 도관직랑 지합주사로 있고 2남 永暉(영휘)는 현재 흥위위 보승별장으로 있고 3남 斯順(사순)은 삭발하고 중이 되어 慈惠宗 大德이 되었고 4남 永煦(영후)는 사헌부 지평으로 있었다.

장녀는 입내시 중정대부 친어군대호군 鄭(마음심+)責(정책)에게로 출가하고 2녀는 대광 상당군 白 正(백이정)에게로 출가하고 3녀는 원나라 좌승상 아홀반의 아들인 사인 별리가불화에게로 출가하였다.

영돈의 문중에서 이미 장지를 德水縣 馬山 위에 잡아놓고 장차 장례를 지내려고 하는데 나(=민지閔漬)는 그(=휘영돈)의 선친(=휘순)의 친구인지라 공의 行狀을 가지고 와서 銘을 지어달라고 간청함으로 내가 비록 병들었으나 굳이 사양치 못하고 받아서 명을 쓰노라.

<중략>

대원 至元 원년 辛酉 10월 14일

선수 조열대부 한림직학사 삼중대광 검교 첨의정승 우문관 대제학 감춘추관사 여흥군 閔漬 지음(撰)

나. <문숙공 김영돈(文肅公 金永暾) 묘지명(墓誌銘)>에서

<문숙공 김영돈(文肅公 金永暾) 묘지명(墓誌銘)>에 1321년 합주지사로 재직했던 자는 김영돈이라고 기록되어 있다.

1)김영돈 묘지명 대하여

출전 : 문화재청 홈페이지

묘지명 찬자는 안진(安震)이며, 1348년(충목왕 4)에 작성되었다. 묘지명의 주인공인 김영돈(金永暾 : 1285~1348)은 자는 휘곡(暉谷)이며, 안동 사람이다. 아버지는 김방경(金方慶), 어머니는 양천(陽川) 허씨(許氏)로 공(珙)의 딸이다. 본관은 안동이다. 『고려사』에는 김영돈(金永旽)으로 기록되어 있다.

묘지명에 따르면 김영돈은 1305년(충렬왕 31) 과거에 급제하여 관리 생활을 시작하였다. 1340년(충혜왕 1) 과거시험을 주관하여 이공수(李公遂) 등 12명을 선발하였다. 또한 충목왕때 좌정승(左政丞)으로 정치도감을 중심으로 한 개혁정치에 참여하였다가, 벼슬에서 은퇴하였다.

부인 신씨(申氏)는 여강(汝岡)의 딸로 이천군(利川郡)에 봉해졌다. 2녀 1남을 낳았다. 장녀는 오원경(吳元敬)에게, 둘째 딸은 윤식(尹湜)에게 각각 시집갔다. 아들 신(縝)은 유보발(柳甫發)의 딸과 결혼하였다.

1)시대 : 고려 2)연대 : 1348년(충목왕4년) 3)유형/재질 : 묘지명·묵서명 / 돌 4)문화재지정 : 미지정 5)크기 : 미상 6)출토지 : 미상 7)소재지 : (한국)-현존하지 않음 8)서체 : 미상 9)찬자/서자/각자 : 안진(安震) / 미상 / 미상

2)묘지명 원문

*출전 : 『안동김씨대동보(安東金氏大同譜)』(1980) 有高麗國推忠秉義翊贊功臣壁上三韓三重大匡上洛府院君金公墓誌銘(幷序)

公諱永暾字暉谷其先出自新羅王金傅□□□□□□□□王中世以婚姻故徙居安東都護府其府今福州牧也至十三代孫判都僉議司事□□□□諱方慶會上國東征日本□□□助官軍水戰有功天子授中奉大夫管高麗軍都元帥推忠靖難定遠功臣□□□□□季諱恂位至判三司寶文閣大提學上洛君是爲公考公幼持氣節其學□□□□□□□大德乙巳等第自福源宮□□□□爲嘉順府丞延祐丙辰從忠肅王朝京師請爲嘉禮及尙公主冊公一等功臣賜田民祿券再遷掖庭內謁者監出知陜州事□□威惠邑居載寧民至今歌其德秩滿除?府散郞徙民部尋復?府爲直郞遷

<중략>

至正八年八月 日」 勅授將仕郞匡靖大夫檢校僉(?)議?理藝文?大提學知春秋?事安山君 安震 撰

3) 묘지명 역문

*출전:<역주 고려묘지명집성(하)> (2001.12월, 김용선, 한림대학교 아시아문화연구소) p.929 265. 원 고려국(有元 高麗國1>) 추충병의익찬공신 벽상삼한 삼중대광 상락부원군 김공(金公) 묘지명 및 서문

공의 이름은 영돈(永暾)이고, 자는 휘곡(暉谷)이며, 그 선대는 신라왕(新羅王) 김부(金傅, 敬順王)로부터 나왔다. □□□□□□□□왕(王)이 중세에 혼인하였기 때문에 안동도호부(安東都護府)로 옮겨 거주하게 되었는데, 그 부(府)는 지금의 복주목(福州牧)이다. 13대손인 판도첨의사사 □□□□ 방경(方慶3>)이 상국(上國, 元)이 일본을 정벌할 때에 □□□ 관군을 도와 수전(水戰)에 공이 있었으므로, 천자가 중봉대부 관고려군도원수 추충정난정원공신을 제수하였다. □□□□□ 막내인 순(恂4>)은 벼슬이 판삼사 보문각대제학 상락군에 이르렀는데, 바로 공의 아버지가 된다.

공은 어려서부터 기개와 절도가 있었고, 그 학문은 □□□□□□□ 하였다. 대덕(大德5>) 을사면(충렬31, 1305)에 과거에 급제하여6> 복원궁(福源宮)□□□□을 거쳐 가순부승이 되었다. 연우(延祐7>) 병진년(충숙3, 1316)에는 충숙왕을 수행하여 원의 서울에 들어가서 가례(嘉禮)를 청하여 공주(삼수변+僕國長公主)를 맞이하게 되었다. 공은 일등공신으로 책봉되고 토지와 노비와 녹권(錄券)을 하사받았다. 다시 액정내알자감으로 옮기고, 지합주사로 나갔는데 □□위엄이 있고 은혜로우니 고을이 편안해 하였으며, 사람들이 오늘날에도 그 덕을 노래하고 있다. 임기가 차자 언부산랑에 제수되었다가 민부로 옮기고, 얼마 뒤 다시 언부직랑이 되었다.

<중략>

지정(至正) 8년 (충목4, 1348) 8월 일 칙수 장사랑 광정대부 검교첨의참리 예문관대제학 지춘추관사 안산군(安山君) 안진(安震)이 짓다.

다. <청장관전서(靑莊館全書)>에서 *출전 : <청장관전서(靑莊館全書) 간본 아정유고>(*이덕무 저-李德懋:1741∼1793. 조선 후기의 실학자) 제3권 기(記) 중 <가야산기>(伽倻山記)

<전략>

『서쪽으로 몇 리쯤 가니 석벽(石壁)이 층층으로 쌓여 있는데 정자 하나가 나는 듯 남강(南江)을 굽어보고 있으니 이름은 함벽루(涵碧樓)이다. 고려의 안진(安震)이 기문을 지었는데,

"진주(晉州)의 장원정(壯元亭)과 평양(平壤)의 부벽루(浮碧樓)가 이 함벽루와 같이 아름답다."

하였다. 안진은 충숙왕(忠肅王) 때 사람이다. 대개 신유년(충숙왕 8, 1321)에 낙성하였으며 이 누를 지은 사람은 여러 대 훈신(勳臣)이었던 상락군(上洛君)의 맏아들 김후(金侯)였다 한다. 아조에 와서 군수 유윤(柳綸)이 중수하고 강희맹(姜希孟)이 기문을 지었으며 숙종(肅宗) 신유년(1681)에 군수 조지항(趙持恒)이 중수하고 우암(尤庵) 송 문정공(宋文正公 문정은 송시열(宋時烈)의 시호)이 기문을 지었다. 북쪽 바위에는 우암이 쓴 '함벽루(涵碧樓)'를 새겨 놓았으며, 누의 오른편 조금 북쪽에 주지승(住持僧)이 살고 있다』

<하략>

*편집자 주

상기 인용문에서 <상락군(上洛君)은 문영공 김순(金恂)을 말하고, 맏아들 김후(金侯)는 장남 김영돈(金永暾)>임을 말하고 있다. --안동김씨 홈페이지(andongkimc.kr) <역사적 인물>란 참조 4. 함벽루 창건자명 수정 및 확인 과정 가.문화재청 홈페이지의 수정 요청 과정

1)문화재청에 수정 건의문 요청 내용 (2004. 5. 25. 안동김씨 사이버학술연구회 김윤만님 이메일 건의 내용)

<전략>

지금까지 함벽루(涵碧樓)를 창건하신 분이 ‘상락공(上洛公)의 아드님 김군’이라 하여 상락공(上洛公)에 초점을 맞추다보니 커다란 오류(誤謬)를 범하고 있었습니다. 그러다가 <역주 고려묘지명집성(하)>(한림대학교 아시아문화연구소 간. 김용선. pp725~731)의 문영공(文英公) 김순(金恂) 묘지명을 살펴보니 문영공(文英公)의 장남이신 상락부원군(上洛府院君) 영돈(金永暾)께서 충숙왕 8년(1321년)에 지합주사(知陜州事)였음이 분명하게 기록되어 있고, 문화관광부에서 제공하는 함벽루(涵碧樓)에 대한 자료에도 분명히 함벽루(涵碧樓)의 창건자는 ‘고려 충숙왕 8년(1321)에 합주 지주사 김모가 지었다’고 되어 있음을 확인하게 되었습니다.

또한 청장관전서(靑莊館全書)부 간본 아정유고 제3권 기(記) 가야산기(伽倻山記)에도 ‘함벽루를 지은 사람은 여러 대 훈신(勳臣)이었던 상락군(上洛君)의 맏아들 김후(金侯)였다 한다’고 되어 있어 <상락군=문영공 김순, 맏아들 김후=장남 상락부원군 김영돈>이 일치하고 있음을 습니다.

따라서 함벽루(涵碧樓)를 창건하신 분은 충숙왕 8년(1321년) 그해 합주지사를 지내신 상락부원군 김영돈(金永暾)이 분명하다고 판단됩니다.

공사다망하신줄 알고 있으나 이러한 사실을 한번 확인해 주시기 바라오며 제 주장이 바르다면 향후 함벽루(涵碧樓)에 대한 안내문에 합주지사 '김모(金某)'가 아닌 안동인(安東人) ‘김영돈(金永暾)’ 으로 바로잡아 주실 것을 건의드립니다. 감사합니다.

2) 문화재청 회신 내용 (2004. 6. 2. 문화재청 문화재 정책과 박희웅님 회신 내용)

안녕하십니까? 문화재청 문화재정책과에 근무하는 박희웅입니다. 우리 문화유산에 대한 깊은 관심과 연구에 감사드립니다.

우리 청 홈페이지상의 시도지정문화재에 대한 설명 자료는 문화재의 지정관리권자인 당해 지방자치단체로부터 관련 자료를 제출받아 게재한 것이며, 우리 청은 현재 시·도로부터 관련 자료를 제출받아 홈페이지상의 오류 및 누락부분에 대한 수정 보완 작업을 추진하고 있으나 자료가 방대하여 늦어지고 있음을 먼저 말씀드립니다.

질의하신 내용에 대해서는 동 문화재의 지정관리권자인 경상남도에 통보하여 경상남도의 검토의견이 도착되는 즉시 수정 보완을 하겠사오니 이점 양해하여 주시기 바랍니다.

앞으로도 우리문화유산에 대한 많은 관심을 부탁드립니다. 2004. 6. 2. 문화재정책과 박희웅 hwpark63@ocp.go.kr(042-481-4816)

나. <합천신문>의 함벽루 관련 연재 기사내용과 확인과정 1)) 2004. 8. 26. 기사. 함벽루』김방경의 손자 金永暾이 세웠다

碑文발견 확실,

(구)안동김씨대종회 김항용씨가 본사에 알려와 지금까지 함벽루(涵碧樓)를 창건하신 분이 상락공의 아들 김흔이 아니라 손자 김영돈(金永暾)으로 명명백백하게 밝혀졌다. 지난 21일 안동김씨 대종회 김항용(金恒鏞, 안동김씨 홈페이지 운영자)씨가 밝혀 온 바에 의하면 함벽루를 창건한 분은 ‘상락공(上洛公)의 아드님 김군(김흔)’이 아니라 다른 아들 문영공 김순(金恂)의 아들 김영돈(金永暾)임이 확실하다고 전해 왔다.

꼼작 못하는 근거로 문영공(文英公) 김순(金恂) 묘지명을 살펴보니 문영공(文英公)의 장남이신 상락부원군(上洛府院君) 김영돈(金永暾)이 충숙왕 8년(1321년)에 지합주사(知陜州事)였음이 분명하게 기록되어 있다고 한다.

또한 청장관전서(靑莊館全書)부 간본 아정유고 제3권 기(記) 가야산기(伽倻山記)에도 ‘함벽루를 지은 사람은 여러 대 훈신(勳臣)이었던 상락군(上洛君)의 맏아들 김후(金侯)였다 한다’고 되어있어 <상락군=문영공 김순, 맏아들 김후=장남 김영돈>이 일치하고 있다.’고 증언했다. 따라서 함벽루(涵碧樓)를 창건하신 분은 충숙왕 8년(1321년) 그해 합주지사를 지내신 상락부원군 김영돈(金永暾)이 분명하다.

김순(金恂) 묘지명에는

--<전략>-- 장남 영돈(永暾)은 지금(☞충숙왕 8, 1321) 도관직랑 지합주사(都官直郞 知陜州事)이고, 차남 영휘(永暉)는 지금 흥위위 보승별장(興威衛 保勝別將)이며, 3남 사순(思順)은 머리를 깎고 자은종(慈恩宗)의 대덕(大德)이 되었으며, 4남 영후(永煦)는 사헌지평(사헌지평)이 되었다.

(문화부=박환태발행인)

2) 2004. 9. 2. 기사.

함벽루와 金永暾과 安震을 말한다1 -합천군향토사학회 學山 朴 煥 泰

합천신문사의 역사는 내년이래야 10년이 된다. 그러나 비교적 日淺한 역사에 비해 그동안 우리 신문사가 발굴한 향토사로 地理名士 杜士忠, 가야산 만수동, 야로 쇠평의 가야시대 야철지, 李屹선생의 피난지 莫愁洞, 吾道山 智谷寺址, 쌍백 森里 고려장터 등 수도 없이 많다. 그중에서도 제일로 손 꼽는다면 涵碧樓를 창건하고 樓名을 지은 累世 功臣 上洛公의 令胤이 金永暾 知陜州事임을 밝힌 것이다.

햇수로 치면 2년정도 되었는가 보다. 함벽루상의 시를 연재하면서 함벽루를 세운 태수가 상락공의 영윤이라고 安震의 기문에 나와 있어 잘 하면 700년동안 찾지 못했던 창건자를 찾을 수 있다는 생각에 연구에 착수했다. 먼저 上洛公의 上洛이란 말이 경북 尙州의 고호임을 밝혔다. 그다음 上洛公이 그 유명한 고려의 명장 김방경(舊안동김씨 중시조)上將軍임을 밝힐 수 있었다.

上洛公 김방경을 찾았으니 그 아들 찾기는 식은 죽 먹기로 알았다. 김방경의 아들은 선, 흔, 순, 론, 돈 등 5형제를 두었다. 그중 知陜州事를 지낸 아들만 찾으면 700년 동안 찾지못한 함벽루 창건자를 내가 밝힌다는 생각에 알 수 없는 희열과 감격으로 몸이 다 떨릴 정도였다.

그러나 다섯아들을 다 찾아보아도 합천태수를 지낸 사람은 없었다. 아니 정확한 기록이 없다고 해야 맞는 말일 것이다. 그런데 다행히(?) 둘째 아들 김흔이 知晋州事를 지낸 사실을 밝혔다. 그래서 합주와 진주는 붙어 있으니 김흔외에는 지목할 사람이 없었다. 바로 이것이 큰 誤謬를 범한 것이다.

문제 해결의 열쇠는 역시 대마도 정벌의 고려 名將 김방경의 문중인 舊안동김씨들이 밝혀 냈다. 인터넷에서 우리 합천신문의 홈페이지를 검색했던 모양이다. 우리 신문 홈페이지를 검색하기 전에는, 함벽루를 자기들 선조가 세운 줄 몰랐으리라. 우연히 김방경을 검색하다 우리 신문의 『함벽루는 태수 김흔이 세웠다』는 글을 보고 연락을 해 왔다.

함벽루를 창건하고 함벽루라 명명한 김영돈은 김방경 상장군의 세째아들 金恂의 아들이다. 그러니까 元祖 상락공 김방경의 손자인 셈이다. 김방경의 세째아들 김순은 4형제를 두었다. 김순이 逝去할 당시<충숙왕 8년, 1321> 장남인 永暾은 都官直郞 知陜州事이고, 차남인 영휘(永暉)는 興威衛 保勝別將이며, 3남인 사순(思順)은 머리를 깎고 慈恩宗의 大德이 되었으며, 4남 영후(永煦)는 司憲지평이었다.

그러면 함벽루를 창건한 김영돈의 아버지 제2대 상락공 김순은 누군인가 부터 설명해야 겠다. 김순<金恂, 1258(고종 45)∼1321(충숙왕 8)>은?고려의 문신으로 자는 귀후(歸厚), 金方慶의 3子이다.??1279년(충렬왕5. 22세) 文科에 급제하고 이듬해 重試에서 趙簡의 榜下에 2등으로 들어 郎將이 되었다. 그 후 學士로 추천되어 直講이 되었다.??충렬공이 일본 원정을 나갈때 공도 종군하고자 했으나 충렬공은 허락하지 않았다. 이에 공은 몰래 배에 올라 종군하고 돌아왔고 殿中侍御史가 되었다. 여러번 밀직부사에 추천되었으나 사양하였다.

1297년 左副丞旨, 이듬해 左丞旨를 거쳐 密直副使로 있다가 사퇴했으나 같은 해 光政副使·承旨·成均祭酒를 거쳐, 右承旨 寶文閣學士 知民曹事에 이어 三司 左辭에 올랐다. 1312년(충선왕4) 重大匡 上洛君에 봉해졌고, 1321년(충숙왕 8) 判三司事가 되었다. 그 해 8월 24일 졸하였고 수는 64세이며 시호는 文英公이다.

공은 성품이 관대하고 후덕하였으며 隸書를 잘 썼다. 만년에는 소리하는 기생들을 키웠으며, 나날을 현악기와 관악기 연주로써 낙을 삼았다. 이런 사적은 고려사 列傳과 여지승람에 보인다. 익재 이제현이 부인의 묘지를 찬하였는데 東文選에 보인다. 1942년 봄에 지석이 구묘지인 경기도 개풍군 임계면 가정리 마산 뒷산 언덕에서 발견되어 1943년 봄에 경기도 안양시 관양동 뒷산 艮坐에 遷奉하였다.

문영공 金恂의 필적인 1298년(충렬왕24년 무술)에 세운 <대구 팔공산의 동화사 홍진국사비>, 1314년(충숙왕1, 연우1) 2월에 원나라 강절행성 항주로에 위치한 고려 혜인사에 세운 비문 高麗國僉議贊成事元公捨大藏經記와 1306년(충렬왕26, 대덕10)에 강원도 淮陽府 금강산에 세운 高麗國大藏移安記가 있으나? 현재까지 그 소재를 찾지 못하고 있다.(계속)

3) 2004. 9. 9. 기사 함벽루와 金永暾과 安震을 말한다2 -합천군향토사학회 學山 朴 煥 泰

이제 꼼작할 수 없는 증거인 김순<1258(고종 45)∼1321(충숙왕 8)>의 묘갈명을 보자.

.....(前略) 그 달 21일에 노환으로 자택에서 별세하시니 향년 64세이다. 공은 성품이 敦厚하고 剛直하고 內柔하시며 孝悌와 忠信은 천하에 出衆하였다. 아깝도다! 공의 才德으로 만일 몇 해만 더 사셨더라면 국가의 이익과 혜택이 어찌 萬民에 미치지 않았으랴, 명예와 지위도 어찌 이에서 그칠 뿐이랴?

.....(中略) 配는 匡靖大夫 僉議中贊 修文殿太學士 監修國史 判典理司事 世子師 贈諡 文敬公 許珙의 따님에게 장가들어 4남3녀를 낳으셨는데 장남 永暾은 현재 도관직랑 지합주사(都官直郞 知陜州事)로 있고 2남 永暉는 현재 興威衛 保勝別將으로 있고 3남 斯順은 삭발하고 자혜종 대덕이 되었고, 4남 永煦는 사헌부 지평으로 있다.

.....(中略) 장녀는 入內侍 中正大夫 親禦軍大護軍 정책에게로 출가하고 2녀는 大匡 上黨君 백이정에게 출가하고 3녀는 원나라 左丞相 阿忽反의 아들인 舍人 別里哥不花에게로 출가하였다.

.....(中略)大元至元 元年 辛酉(1321년) 十월 十四일 宣授 朝烈大夫 翰林直學士 三重大匡 檢校 僉議政丞 右文館 大提學 監春秋館事 여흥군(驪興君) 민지(閔漬)가 撰하였다.

여기서 우리가 주목해야 할 대목은 밑줄친 “장남 永暾은 현재 도관직랑 지합주사(都官直郞 知陜州事)로 있고”와 민지公이 비문을 찬한 “大元至元 元年 辛酉 十월 十四일”이란 날짜다. 前者는 2대 상락공이며 김영돈의 부친인 김순이 서거할 당시 知陜州事로 있었음을 보여주는 것이며 後者는 辛酉年에 합천태수로 있었으니 신유년 前後에 함벽루를 창건하였음을 示唆하고 있다.

그러면 함벽루는 언제 세웠을까? 여기에는 최초의 記文을 지은 安震의 기문을 연구해야 한다. 기문의 첫머리에 “지난 丁巳年 가을에 장차 중국에 과거를 보러 갈 때 평양을 지나다가 永明寺와 浮碧樓를 보았고 그후 오년만에 진양군수가 되어 또 龍頭寺와 狀元樓에 올라 스스로 말하되 평생에 보던 바 남북에 뛰어난 경치가 이 두개의 누각을 지남이 없다고 하였더니 작년에 나라일로 강양(합천의 옛이름)을 지날때 길 가운데서 바라보니.....” 라는 말이 나온다.

안진이 진양군수가 되었을 때는 정사년에서 5년 후이니 壬戌年이 된다. 그렇다면 김영돈이 지합주사로 있었던 충숙왕8년 辛酉年(1321) 前後해가 함벽루를 창건한 해로 유추할 수 있다. 문헌으로 봐 김후가 합주태수로 오래 있지 않았기 때문에 신유년이 유력한 창건해일지 모른다.

유감스럽게도 김영돈 지합주사가 합천을 몇년간 다스렸는지 기록에 나와 있지 않다. 정확하게 안 나와 있기는 기문을 지은 안진도 마찬가지다. 그러나 한가지 확실한 것은 안진이 진양군수로 있을 때인 충숙왕9년(1322)에 촉석루를 재건하였다는 기록이 있으니 함벽루보다 촉석루가 먼저 창건되었다는 사실이다. 또 기문에 나오는 龍頭寺와 壯元樓가 바로 진주의 촉석루라는 사실도 알아 내었다.

이제 함벽루를 창건한 누세공신 상락공의 영윤 김영돈 지합주사가 누군인지 알아보자.

知陜州事 金永暾1285년(충열왕11)---1348년(충목왕4)의 ?字는 휘곡(輝谷). 號는 균헌(筠軒) 또는 龜峰이다. 章敬公 정해(鄭土皆)로 부터 師事하였다. 1305년(충열21) 문과에 제3등으로 급제하여 江陵府 錄事가 되었다. 1340년(충혜왕 복위1)에는 지공거(知貢擧)가 되어 이공수(李公遂) 등을 시취하였다.?

1342년(충혜왕 3) 공은 조적(曺由頁)의 난을 평정할 때 아우인 上洛侯 영후(永煦)와 함께 이에 대비하는 상소를 올렸고, 성병의상찬(誠秉義翊贊) 一等功臣에 추천되기도 하였다. 그 교서의 글에 이르기를 ¨적신 조적이 난을 꾸미고 난 후에 과인이 수도로 가라는 명령을 내렸을 때 간신 여당이 거짓말로 날조하여 사람을 모아서 국가의 난을 모의하였지만 시종하는 신하들은 시종 절의를 지켜 과인을 보좌하고 협조하였는 바 그 공은 너무도 막대하고 커서 잊을 수가 없도다. 그것으로써 그대 등을 일등공신으로 삼는다.¨고 하였다. (계속)?

4)2004. 9. 16. 기사 함벽루와 金永暾과 安震을 말한다3 -합천군향토사학회 學山 朴 煥 泰

충혜왕이 원나라의 재상인 國老에게 붙잡히매 공은 왕의 죄를 사면해 달라는 상서를 올리려 하자 많은 사람들의 論意는 달랐다. 공은 ¨임금이 욕을 당하면 신하는 죽어야 함을 청함이 마땅하고 급한 일이다¨라고 말했다. 이는 고려사와 여지승람에 나온다.

충혜왕때 三重大匡僉議司事와 上洛府院君에 봉해지고 1346년(충목왕2)에 贊成事로 원나라에 가서 의복과 옷, 음식 등을 보내준 데 대해 사례하였다. 이듬해 왕후(王煦)와 함께 귀국하여 원나라에서 왕의 失政을 묻자 소인들의 장난이라 변명하니 이를 정리하라는 원나라의 명을 받았다는 사실을 보고하였다.

충목왕 때(1347년)에 左政丞, 判整治都監事(整治都監:충목왕 3년에 지방 토호족들이 과도하게 소유한 田土를 개량하기 위하여 임시로 설치했던 관청)를 지냈다. 이때 지방 토호들의 과도한 토지 소유를 없애고 국가 재정의 확충을 위해 노력했다.

그러나 여러 반발 세력들과 奇皇后(원나라 순제의 제2황후)의 4촌 아우 奇三萬을 巡軍獄에 가두어 죽게 한 사건으로 인해 원나라로부터는 치하를 받았으나, 征東行省理問所의 심한 반발에 부닥쳐 구금되기도 하였다. 그러나 원나라의 지지로 곧 석방되었다. 결국 공은 의도한 목표가 좌절되자 홧병을 앓다가 충목왕 4년(戊子, 1348) 7월 13일 64세로 몰하였다. 시호는 文肅이고 묘는 豊德 仰洞山이나 실전하여 충남 천안시 병천면 栢田에 設壇했다.

安震이 찬한 文肅公 金永暾의 碑銘에 의하면 『-前略- 지합주사로 나갔는데 □□위엄이 있고 은혜로우니 고을이 편안해 하였으며, 사람들이 오늘날에도 그 덕을 노래하고 있다. 공의 이름은 영돈(永暾)이고, 자는 휘곡(暉谷)이며, 그 선대는 新羅王 金傅(敬順王)로부터 나왔다. -중략- 상락공 김방경의 막내인 순(恂)은 벼슬이 판삼사 보문각대제학 상락군에 이르렀는데, 바로 문숙공의 아버지가 된다.

부인 申氏는 판도사랑 汝岡,(이천君)의 딸로 2녀 1남을 낳았다. 장녀는 통례문판관 吳元敬에게 시집갔으나 공보다 먼저 죽었고, 둘째 딸은 삼사판관 윤식(尹湜)에게 시집갔다. 아들 진(縝)은 장복직강인데 우대헌 柳甫發의 딸과 결혼하였다. 공이 일찍이 나(안진)에게 말하기를 ¨내가 만년에 아들 하나를 얻었는데 장차 家業을 일으킬 만합니다.¨ 라고 하였다.

김영돈 묘지석은 조선조 순조8년(1808, 술진)에 발견되었는데 탈락된 부분이 여러 군데 있으며, 현재 족보에 수록된 銘文 가운데에도 오탈자가 몇 군데 있다고 한다. 金永暾의 역사기록은 고려사의 김방경전에 부전되어 있고 고려사에는 김영돈이 金永旽으로 표기되어 있다.

앞의 설명에서 보는 것처럼 아이로니컬 하게도 김영돈의 묘지명은 그의 조부 김방경의 행장을 찬하였던 安震이 찬하였다. 말하자면 안진은 상락공 김방경家와 3대에 걸쳐 교류했다는 사실을 말해 주고 있다.

함벽루 기문을 지은 안진∼1360(공민왕 9)>은 고려 말의 문신으로 본관은 順興, 호는 常軒이였다. 1313년(충숙왕 즉위년)급제하여 1317년에 藝文檢閱, 1318년에는 원나라 制科에 급제하여 고려로 돌아와 예문응교에 임명되었다. 1344년(충목왕원년)밀직부사로서 書筵官이 되고, 安山君으로 봉해졌으며, 1346년에는 李齊賢등과 더불어 충렬,충선,충숙 3朝의 실록을 찬수하였다.

공민왕 즉위 후 원나라에서 왕을 잘 보좌한 공으로 일등공신이 된 趙日新이 정권을 장악하자, 그의 일파가 되어 政堂文學이 되었다. 1353년(공민왕 2) 조일신이 제거되자 그 일파가 모두 처형되었는데, 나이가 많다는 이유로 곤장을 면하는 대신 銅을 바치게 하였다.

이상이 지금까지 밝혀진 안진에 대한 행장(行狀)이다. 앞으로 학자들의 연구와 파묻힌 비석의 발견을 통해 더 상세한 기록이 밝혀 질 것을 기대하면서 우리의 주인공 김영돈公이 1347년(충목왕3) 좌정승으로 있을 때 왕을 호종하고 백마산에 올라 지은 시를 소개함으로써 나의 책무를 완수코져 한다.

翠保行尋蒼海上 玉簫吹送白雲間 紅塵一片飛難到 萬点螺分雨靑山

-취보를 받들고 임금을 모시어 창해 위를 찾아오니, 흰구름 사이로 옥퉁소 불어 보내네, 한 티끌의 홍진도 날아오기 어려운데, 만점의 푸른 소라요 비 갠 뒤의 청산만 벌여 있네. -끝-

다. 함벽루 창건자 김영돈 확인 기념 행사 실시

지난 2005년 4월 10일(일) 오전 10시, 안동김씨 대종회 내의 연구단체인 안.사.연(안동김씨 사이버 학술 연구회)과 합천 향토역사연구가 여러분들은 상호 연락을 하여 함벽루의 창건자가 김영돈임을 확인하고 이를 기념하는 행사가 아래와 같이 있었다. 안.사.연은 서울에서 전일인 4월 9일 오후, 승합차로 합천으로 이동하여 1박을 한 다음 10일 만남을 가졌다. 이날 행사에서 양 단체는 앞으로 상호 긴밀히 협조하여 함벽루의 창건자가 김영돈임을 널리 알리고, 문화재 관련 각 기관의 홈페이지와 각종의 문헌 등에 창건자명을 김영돈으로 기술되게 하는 데 적극 힘쓸 것을 약속하였다. 또한 안사연에서는 이날을 기념하는 기념타올을 제작하여 배부하기도 하였다.

*이에 대한 자세한 내용은 안동김씨 홈페이지(andongkimc.kr) <사이버연구회>란에서 볼 수 있음.

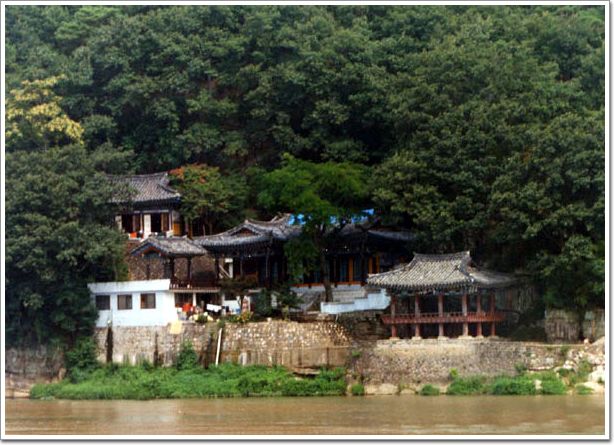

<기념행사시 함벽루 누각에서의 토론 장면>

1) 일시 : 2005. 4. 10(일). 오전 10:00-12:00 2) 장소 : 경남 합천군 합천읍 합천동 함벽루 내 3) 참석자 :13명 가)안사연(안동김씨사이버 학술 연구회) : 9명(무순)--김상석, 김윤만, 김태우, 김태영, 김항용, 김발용, 김환묵, 김행순, 이명희 나. 합천향토사학자 : 4명(합천신문사 사장 박태환, 합천문화원 부원장 이호석, 향토사학자 2인)

라. 함벽루 창건자 문숙공 김영돈(文肅公 金永暾)에 대하여

김영돈(金永暾) 1285년(충열왕11)---1348년(충목왕4)

자(字)는 휘곡(輝谷). 호(號)는 균헌(筠軒) 또는 구봉(龜峰)이다. 충렬공 김방경(金方慶)의 孫이고, 문영공(文英公) 김순(金恂)의 子이다. 장경공(章敬公) 정해(鄭土皆)로 부터 사사(師事)하였다. 1305년(충열21) 문과에 제 3등으로 급제하여 강릉부 녹사(江陵府 錄事)가 되었다. 1321년(충숙8) 지합주사(知陜州事)가 되었고, 1340년(충혜왕 복위1)에는 지공거(知貢擧)가 되어 이공수(李公遂) 등을 시취하였다.

1342년(충혜왕 3) 공은 조적(曺頔)의 난을 평정할 때 아우인 상락후(上洛侯) 영후(永煦)와 함께 이에 대비하는 상소를 올렸고, 성병의상찬일등공신(誠秉義翊贊一等功臣)에 추천되기도 하였다. 그 교서의 글에 이르기를 "적신 조적이 난을 꾸미고 난 후에 과인이 수도로 가라는 명령을 내렸을 때 간신 여당이 거짓말로 날조하여 사람을 모아서 국가의 난을 모의하였지만 시종하는 신하들은 시종 절의를 지켜 과인을 보좌하고 협조하였는 바 그 공은 너무도 막대하고 커서 잊을 수가 없도다. 그것으로써 그대 등을 일등공신으로 삼는다."고 하였다.

충혜왕이 원나라의 재상인 국노(國老)에게 붙잡히매 공은 왕의 죄를 사면해 달라는 상서를 올리려 하자 많은 사람들의 논의는 같지 않았다. 공은 말하기를 "임금이 욕을 당하면 신하는 죽어야 함을 청함은 마땅하고 급한 일이다."고 하였다. 이는 고려사와 여지승람에 보인다.

충혜왕때 삼중대광첨의사사(三重大匡僉議司事)에 상락부원군(上洛府院君)에 봉해지고 1346년(충목왕2)에 찬성사(贊成事)로 원나라에 가서 의복과 옷, 음식 등을 보내준 데 대해 사례하였다.

이듬해 왕후(王煦)와 함께 귀국하여 원나라에서 왕의 실덕을 묻자 소인들의 장난이라 변명하니 이를 정리하라는 원나라의 명을 받았다는 사실을 보고하였다.

충목왕 때(1347년)에 좌정승 판정치도감사(左政丞 判整治都監事-정치도감의 長 . 整治都監-1347년 충목왕 3년에 지방 토호족들이 과도하게 소유한 田土를 개량하기 위하여 임시로 설치했던 관청으로 이듬해 없어짐)를 지냈다. 이때 지방 토호들의 과도한 토지 소유를 없애고 국가 재정의 확충을 위해 노력했다. 그러나 여러 반발 세력들과 기황후(奇皇后-원나라 순제의 제2황후)의 4촌 아우(奇三萬-기황후의 배경을 믿고 횡포가 심하자 고려에서 옥에 가두어 죽임)을 순군옥(巡軍獄)에 가두어 죽게 한 사건으로 인해 원나라로부터는 치하를 받았으나, 정동행성이문소(征東行省理問所)의 심한 반발에 부닥쳐 구금되기도 하였다. 그러나 원나라의 지지로 곧 석방되었다. 결국 공은 의도한 목표가 좌절되자 화병을 앓다가 충목왕 4년 7월 13일 64세로 몰하였다.

시호는 문숙(文肅)이고 묘는 풍덕(豊德) 앙동산(仰洞山)이나 실전하여 충남 천안시 병천면 백전(栢田)에 설단(設壇)했다.

출전 : 안동김씨 홈페이지(andongkimc.kr)와 디지털 한국학(정.문.연) 자료 종합.

5. 앞으로의 과제와 요청사항

상기에서 밝힌 바와 같이 경남 합천에 있는 함벽루의 창건자는 1321년(충숙왕8) 당시 합천의 목민관이었던 지합주사 김영돈(知陜州事 金永暾)임이 분명하게 드러났다. 이제 함벽루와 관련한 모든 소개 자료에 창건자명을 김영돈으로 정정하여 기록하는 과제가 남았다고 생각한다. 이에 합천군청, 경남도청, 문화재청, 문화 관광부 등의 문화재 관련 각 기관에 이 사실을 알림과 동시에 함벽루 현지 해설판 및 지방과 중앙의 문화재 관련 각종 관청 홈페이지와 문헌에 속히 <함벽루는 고려 충숙왕 8년(1321), 安東人 金永暾이 창건한 것>이라고 올바로 수정, 기록되길 간절히 요청하며 아울러 그 결과가 하루 속히 나타나길 고대한다.

나. 2005. 6. 10일, <안동김씨 대종회>로부터 문화관광부, 문화재청, 경남도청, 합천군청, 합천 문화원 등에 보낸 <함벽루 창건자(김영돈) 명기 및 정정 요구>에 대한 공문 회신

(3) 창건자 확인 작업 후의 합천군청 홈페이지 정정 내용 (2006. 7. 20. 윤만(문) 제공)

함벽루는 1321년에 고려 충숙왕대에 당시 합주지주사(陜州知州事) 김영돈(金永暾:1285-1348)이 창건하였으며, 수차에 걸쳐 중건 하였다. 삼국통일의 계기가 되었던 대야성 전투지인대야성 기슭에 위치하여 황강 정양호를 바라보는 수려한 풍경으로 많은 시인 묵객들이 풍류를 즐긴 장

소로, 이황, 조식, 송시열선생등의 글이 누각내부에 현판으로 걸려 있고, 누각 뒷면 큰바위에 우암 송시열 선생 친필인 함벽루(涵碧樓) 세글자가 크게 새겨져 있다. 함벽루는 정면3칸, 측면2칸, 2층 누각, 5량 구조, 팔각지붕 목조기와로 누각처마의 물이 황강에 떨어지는 배치는 더욱 유명하며 누각의 전후 좌우에 망미대, 능허대, 망월루 등이 있어 운치를 더해준다.

(4) 함벽루지

<합천 문화원>에서 1993년 발간한 함벽루지. 2005. 7. 태영(군) 종친이 복사하여 배부한 책자.

|