본문

|

|

|

1. 전서공 소개

충렬공(후 방경)의 현손. 고려 때 공조전서(工曹典書)를 역임하였으며, 1392년 조선(朝鮮)이 건국되자 두 임금을 섬길수 없다하여 벼슬을 사직하고 고향인 충남 연기(戀岐)에서 은거했다. 가계는 忠烈公 方慶--判書公 小宣 --大提學公 承用--掌令公 玖--典書公 成牧 로 이어지는데 공은 전서공파 파조이시다. 감찰사 장령을 역임했던 玖(구)의 2남(김성목, 김천순) 중 장남으로 태어났다.

여말에 벼슬이 공조전서에 이르렀다. 고려를 반역하여 혁명을 주도하는 세력이 조정에 창궐하여 고려의 운이 기울어지자 문하평리 변빈, 판서 성만용, 박사 정몽주, 제학 홍재, 대사성 이색, 전서 조열, 전사 이오, 단구재 김후 등과 공당에서 기약없이 모여 술을 기울이며 정란을 상심 개탄하다가 합잠시를 지어 읊고 눈물을 흘리며 이색이 말하기를 "옛날 은나라에 3仁이 있어 나라가 망하자 비간은 죽고, 미자는 가고, 기자는 종이 되었다고 하니 우리도 각자의 의사에 따라 행동합시다" 하고 마침내 고려가 망함에 모두 망복지신의 절의를 지켜 은거하였다. <여말충의열전, 1996, 고려숭의회>

배위는 정부인 한양조씨이고 子는 학당공(휘 휴)이 있다. 묘는 충남 연기군 전동면 미곡리 학당에 있다. 1992년에 대대적으로 사초하면서 묘비를 새로 세웠는데, 원 봉분은 그대로 두고 숯을 채우고 다시 봉분을 넓고 높이 세워 원형을 그대로 보존하였다. 묘상에 묘소를 실전한 부친 장령공 玖의 단비가 건립되어 있고, 묘하에 아들 休의 묘소가 있다. 시제는 음력 10월 초정일(初丁日)이다.

2. 주요 사진 자료 소개

1)전서공 묘소 (2005. 6. 12. 안사연 참배시 촬영 제공)

<신작로에서 본 묘역 원경>

<묘역>

<신 묘비>

<구 묘비>

<양마석>

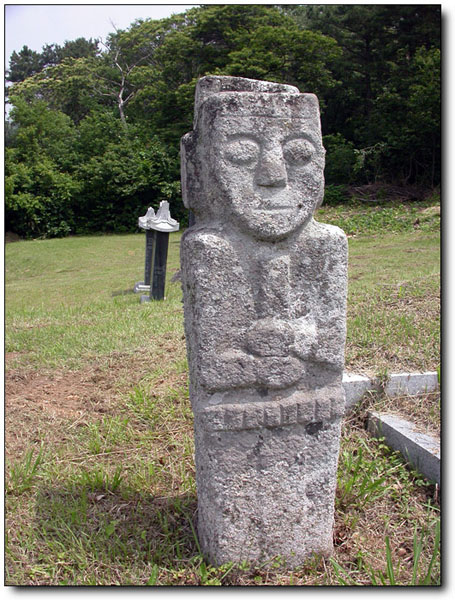

<문관석>

<장명등과 망주석>

<전서공파 제공 전서공 묘역> (2004. 4. 20. 태병(전) 제공)

2) 재실 (2005. 6. 17. 안사연 탐방시 촬영 제공)

▲ 전서공파 재실 학당재(學堂齋)-학당선조님이 사시던 실제 집터라고 함.

3) 묘역 아래의 4위 공적비 (2005. 6. 17. 안사연 탐방시 촬영 제공)

3. 장령공(휘 구(玖)-전서공의 부친) 영단 *위치 : 충남 연기군 전동면 미곡리 학당동(전서공 묘소 위)

<설단 , 우 : 구비. 좌 : 신비>

<구 설단비>

<장령공 휘 구(玖) 소개> (2005. 7. 제4회 안사연 여름캠프 자료>

충숙공(휘 승용 : 1268~1329)의 2남(김후, 김구) 1녀(유지연에게 출가) 중 차남으로 태어났다. 329년(충숙왕 16) 낭장(郞將)이 되었고, 감찰사 장령을 역임했다. 슬하에 2남(김성목, 김천순)과 딸을 두었는데, 큰아들(휘 성목)은 전서공파 파조, 작은아들(휘 천순)은 부사공파 파조이시다.

장령공의 묘소는 실전되어 충남 연기군 전동면 미곡리 학당에 있는 아들 김성목, 손자 김휴의 묘역 상단에 설단하였다. 아버지 충숙공(휘 승용)께서 충숙왕 16년(1329년) 3월에 원나라에 성절사로 다녀오시던 길에 압록강을 건너다 병을 얻어 신안의 여관에서 돌아가셨다. 이때 형 김후와 함께 아버지의 오랜 벗 이숙기 공에게 부탁하여 충숙공의 묘지명(가로 38cm×세로 65cm, 글자 크기 1cm)을 지었다.

오늘날 전하는 묘지명은 대부분이 후대에 지은 것이나, 충숙공 묘지명은 당대에 지은 것으로 그 당시의 역사적 사실이나 생활상 등을 유추할 수 있는 매우 귀중한 자료이다. 현재 국립박물관에 소장돼 있으나, 발견 경위 등은 알려져 있지 않다.

4. 학당공(휘 休) 소개 (2005. 6. 17. 안사연 참배시 촬영 제공)

1)묘소 소개

위치 : 충남 연기군 전동면 미곡리 학당동. 전서공 묘소 아래.

<묘소>

<신묘비와 구묘비>

<구묘비>

▲ 우측 문인석.

▲ 좌측문인석

▲ 구비(舊碑)의 거북좌대

▲ 학당 선조님 유허비(國譯碑)

2) <학당공(휘 休) 소개>(2005. 7. 16. 주회(안) 제공)

전서공 성목(成牧)과 정부인 한양조씨와의 사이에 1350년(고려충정2) 출생하여 1430년 81세로 몰하였다. 자는 鍊父(연부), 호는 학당(學堂). 정몽주(鄭夢周)의 문하생(門下生)이다. 학당공께서는 고려 말에 사간을 역임하고(金承露 實錄) 고려가 망하자 향리에 퇴둔하였다. 조선조에서 여러 차례 벼슬을 주어 불렀으나 나아가지 않고 후학을 가르치면서 정절을 지켰다(대동운부군옥). 유고(遺稿)가 있다.

◇성장기와 청년기

어려서 포은 정몽주에게 수학하였으며, 고려 공민왕 때 檢校近侍(검교근시)에 올라 왕을 시종하였다. 35세 때 종숙 척약재(휘 구용)께서 중국 대리로 유배되시자 <정종숙척약재도배시운(呈從叔惕若齋島配時韻)를 지었다.

<呈從叔惕若齋島配時韻>(종숙 척약재 유배 때 보낸 시) 大理島中叔是非 : 대리도에 계신 숙주(叔主)의 시비(是非) 때문에 浮雲山下姪冠衣 : 부운산 밑에 있는 종질(從姪)은 의관(衣冠)이 잦습니다. 島山千里相思夜 : 도산천리(島山千里) 떨어져서 서로 사모하는 밤에 自獨無言不掩扉 : 스스로 홀로 말없이 사립문을 못 닫나이다.

◇여말선초의 충신

태조 이성계가 조선을 건국하고 왕위에 오를 때 호군(護軍)의 명을 받았으나 연로한 아버지(김성목)를 모시기 위하여 사양하고 송도(松都)에서 여러 신하들과 통곡으로 작별하고 현재의 연기군 전의면 운주산 아래 거처할 장소를 구하여 은거하였다. 태조는 다시 가선검교 한성좌윤(漢城左尹)이라는 벼슬을 내렸으나 끝내 나가지 않았다.

초야(草野)에 묻혀 학문을 닦아 학당공의 문하생 중에서 충효자가 많이 배출되었으니 그 덕망과 지조가 훌륭하다 하여 유림 명인(儒林名人)들이 유허비를 세웠는데, 연기군 전의면 미곡리에 있는 것이 그것이다. 또한 학당공께서 은거하신 전동면 미곡리를 그의 호(號)를 따 학당리(學堂里)라 일컬어 오늘에 이르고 있다.

◇배위와 자녀

1430년 81세로 일기를 마쳤으며, 부인은 선산김씨로 슬하에 2남 2녀를 두었다. 아들 익정(益精), 익렴(益廉) 형제는 모두 문과에 급제하여 삼사의 요직을 역임하였다. 김익정은 1425년 대사헌에 재임 중 노친을 모시기 위하여 관직에서 물러났다. 부모님께서 돌아가시자 동생 김익렴과 함께 3년씩 6년간이나 시묘하였다.

◇사위 박안생(박팽년의 조부)

막내(둘째) 사위가 순천인 박안생(朴安生)으로 사육신 박팽년(朴彭年)의 조부이다. 연기지역에 순천박씨들이 터전을 마련한 것도 안동김씨의 사위로 이 지역에 입향하면서 비롯된 것이다.

◈김구 → 김성목 → 김휴(1350~1430년) → 김익정(1375?~1436년), 김익렴, 장녀, 차녀+박안생 ◈박안생+여(부 김휴) → 박중림(朴仲林 1400~1456년)+여(부 김익생) → 박팽년(1417~1456년) ◈박안생(朴安生) : 의영고사(義盈庫使), 목사(牧使)를 지냈다. ◈박중림(朴仲林) : 한석당(寒碩堂 1400 ~1456년). 이조ㆍ형조판서를 지냈다. ◈박팽년(朴彭年) : 취금헌(醉琴軒 1417 ~1456년). 사육신. 시호는 충정이다.

◈박안생은 전의(全義)의 명족(名族)인 안동김씨 한성좌윤 학당(學堂) 김휴(金休)의 둘째 따님에게 장가들어 처가 근처로 이사하니 그가 살던 전의읍치 북쪽의 상(上), 중(中), 하대부리(下大夫里) 일대를 박동(朴洞)이라 부르기도 하였다. 현재의 전의면 관정리(觀亭里) 일대이다. 상대부리는 전의읍치에서 7리, 하대부리는 5리 떨어진 곳이다. 전의읍지에 의하면 집 부근에 한석정(寒碩亭)이라는 정자를 지어 놓고 있었다. 박중림은 외가가 있는 학당리에서 태어나 박동에서 성장하였을 가능성이 크다.

김휴의 아들 김익정은 세종 15년(1433년), 하정사(賀正使)의 정사가 되어 명나라에 다녀왔는데, 누이의 손자인 박팽년의 외조부 김익생이 부사였다. 즉 누이의 사돈이 김익생이었다. ▲김휴 → 김익정 누이+박안생 → 박중림+여(부 김익생) →박팽년

박팽년은 결성면(현 충남 홍성)에서 학덕이 높았던 김대래와 교분이 많아(朴公彭年以公同年子。又作詩卷序) 세종이 집현전을 확충할 때 박팽년이 천거하였다고 한다. ▲김구 → 김천순 → 김담 → 김대래

김익정은 절제 김종서의 재종형이 되기도 하는데, 김종서의 조모가 김익정 모친의 고모이다. ▲조모 선산김씨 → 김추 → 김종서 / 김휴+선산김씨 → 김익정

세종17년(1435년) 성절사로 명나라에 갔던 김익정이 돌아와 3월 27일에 함길도관찰사로 내려가 있던 김종서를 함길도 병마도절제사를 삼아 북변확장(두만강변 4군 6진 개척)을 전담하게 하였다. 김종서는 또한 김연수(문온공파, 대사헌 역임)의 장인이 되기도 한다. ▲문온공 김구용 → 김명리 → 김맹헌 → 김자정 → 김연수+여(부 김종서)

◇1819년 유허비 건립

전면 김휴 유허비(高麗檢校金公遺墟碑)는 숭정기원후사기묘(崇禎紀元後四己卯) 5월, 은진(恩津) 송치규(宋穉圭 1759~1838년)가 찬(撰)하였다. 후면 김휴 행장(書高麗檢校學堂金公狀錄後)은 외후손 삼주(三州) 이채(李采 1745~1820년)가 찬하고, 연안(延安) 김광(金鑛)이 서(書)하여 1819년(순조19, 崇禎紀元後四)에 세웠다. 이 유허비의 건립에는 후손으로 전의현감으로 부임했던 김규한(金奎漢)의 주선이 컸다. 그 후 후손 광순(光淳)이 1896년(고종 13년) 2월에 개각(改刻)하였는데, 의현(義鉉), 창묵(昌默), 국현(國鉉), 규노(奎魯), 효건(孝騫), 진필(鎭弼) 등이 참여했다.

이 유허비는 동지들이 세워줬다고 전해지기도 하는데, 전의면 소재지에서 동쪽으로 1.2km정도 떨어진 연기군 전동면 미곡리 학당 마을에서 수구동 마을로 넘어가는 고개에 있다. 비의 내용은 김휴가 정몽주가 순절하자 세상을 한탄하고 벼슬길에서 떠나 향리로 내려와서 강학으로 일생을 마친 것으로 되어 있다.

金休 遺墟碑 [頭篆] 學堂金公遺墟碑 高麗檢校金公遺墟碑

全義縣東雲住山下學堂洞者高麗檢校金公屛居而自靖之地也公名休字鍊夫安東人公以京華世族登第仕于朝圃隱鄭先生死與崔晩六瀁出國門痛哭相別各退隱于鄕盖二公同受學於先生之門公旣絶當世之念惟以養親講學爲務我 朝受命 太宗屢徵以官終不出沒而葬于是世傳洞之名肇自公時而因公實蹟云鳴呼文献無徵公之始終固不能得其詳考諸 牒及邑誌所載有以見大節之偉然者則□可略也抑公師事大賢嘗以卓節至行見許而畢竟所成就如此其所講之學之正從可知也惜乎其泯泯無傳然公之後承多以忠孝蒙旌褒之典若外裔則平陽朴先生彭年貞忠貫日打愚李文穆公翔陶庵李文正公縡道學名世夫孰曰靈芝無根醴泉無源也哉公之諸後孫將立石以表其遺墟來請余識其陰者曰奎漢仁基也余以陋拙辭不獲略書此俾歸刻焉 崇禎紀元後四己卯五月 日嘉善大夫大司憲恩津宋穉圭撰

[後面題] 書高麗檢校學堂金公狀錄後

昔在麗季天眷聖人新服厥命一時豪傑之士孰不願攀附風雪以興明良之會而公獨乃棄富貴如土苴走窮山絶峽之中寧枯死嵁嵒而靡悔焉者則其志不食周栗也韓愈氏所謂特立獨行而不願者非斯人之儔歟余讀高麗檢校金公狀錄諱曰休學堂其號盖亦慕伯夷之風者早從圃隱先生學洎先生殉國遂屛于全義之雲住山朝廷屢徵不就豈不誠烈丈夫哉當是時有若吉注書徐掌令諸公皆沒身 跡爲萬世存大經君子義之紀于史銘于石垂四百餘年以壽其名夫子盖曰民皆有秉彛也故好是懿德然則公之所樹立如彼卓矣而世之尙論者獨未有揚抱何哉雖然公同門友崔瀁又以布衣避世相與作詩以示志痛哭于國門之南而去之後人稱爲晩六處士鳴呼誦公之詩百世之下猶可以想見其心而夷考其所與師友則所養又可知惜乎其事行之泯而不章也按全義誌公官漢城左尹不拜事親以孝訓子以方信於朋友惡聞人過是亦足以徵諸後也公家世崇顯雲仍又蟬聯不絶以忠孝旌者三於外裔盖多賢人名世者釆九世祖參判公配即公孫女公後孫佐赫奎漢以余得借彌甥謁爲文夫稱揚先祖之美而明著之後世者禮所勸也獨恨其不得於打愚陶庵之世而乃徵於余也遂書此以歸之

嘉善大夫戶曹參判同知義禁府事五衛都摠府副摠管三州李采撰 通政大夫行刑曹參議延安金鑛書 崇禎紀元後四□□月 日立 後孫光淳 丙申二月 日改刻 □□ 義鉉 □□ 昌默 國鉉 奎魯 孝騫 鎭弼

3) <학당공 子 운암(雲庵) 김익정(金益精) 소개>

1375(?)~1436(세종 18). 조선 초기의 문신. 본관은 안동. 자는 자비(子斐). 호는 운암(雲庵). 아버지는 한성윤 휴(休 1350~1430), 외조부는 김효신(金孝信), 장인은 권담(權湛)이다. 경기도 개성군 송도면에서 태어났다.

* 김휴의 아들 김익정은 세종15년(1433), 하정사(賀正使)의 정사가 되어 명나라에 다녀왔는데, 누이의 손자인 박팽년의 외조부 김익생이 부사였다. 즉 누이의 사돈이 김익생이었다.(김휴---김익정 누이+박안생---박중림+여(부 김익생)---박팽년)

박팽년은 결성면(현 충남 홍성)에서 학덕이 높았던 김대래(김구---김천순---김담---김대래)와도 교분이 많아(朴公彭年以公同年子。又作詩卷序) 세종이 집현전을 확충할 때 박팽년이 천거하였다고 한다.

김익정은 절제 김종서의 재종형이 되기도 하는데, 김종서의 조모가 김익정 모친의 고모이다.(조모 선산김씨---부모---김종서, /김휴+선산김씨---김익정) 세종17년(1435) 성절사로 명나라에 갔던 김익정이 돌아와 3월27일에 함길도관찰사로 내려가 있던 김종서를 함길도 병마도절제사를 삼아 북변확장(두만강변 4군6진 개척)을 전담하게 한다. 김종서는 또한 김연수(문온, 대사헌 역임)의 장인이 되기도 한다.(문온공---김명리---김맹헌---김자정---김연수+여(부 김종서))

◈장원 급제

여말의 충절을 지킨 부친(김휴)과 달리 태조 5년(1396년) 근정전 친시과에서 장원급제하였다. 학식뿐만 아니라 인물도 빼어나게 잘생겨서 일찍이 태종의 눈에 띠어 청요직을 두루 거쳤다. 1409년(태종 9년) 장령이 되었다. 이해에 쇄권색(刷卷色)을 설치하자, 그 별감이 되었다.

◈세종의 측근

1411년(태종 11년) 지영월군사(知寧越郡事)로 있을 때 청렴하고 학문을 진작시키는 데 공이 커서 오랫동안 칭송되었다. 1414년(태종 14년) 지사간(知司諫)을 거쳐 1418년(태종 18년) 세종이 세자가 되었을 때, 세자시강원 보덕(輔德)으로 발탁되어 예문관 직제학(藝文館直提學)이 되었다. 세종이 즉위(8월 8일)하자마자 좌부대언(左副代言) 즉 좌부승지가 된 다음 우대언(右代言), 좌대언(左代言)을 차례로 거쳤다. 참찬관으로 경연에 참석하여 대학연의(大學衍義)를 강론하고, 근사록(近思錄)을 강하기를 청했다.

세종 4년(1422년) 12월 12일 파직될 때까지 항상 세종을 그림자처럼 따라다니며 모시는데 태종과 세종이 베푸는 사사로운 연회 좌석마다 빠지지 않고 시연(侍宴)할 정도로 총애를 받았었다. 결국 국왕과 이런 근밀한 관계가 뭇 사람들의 시기를 사게 되어 하찮은 일로 파직되기도 했다.

◈경자자 제작에 참여

세종 2년(1420년) 12월 9일 지신사(知申事) 즉 도승지에 올랐다. 세종 4년 이천과 남급이 주관하고 김익정(金益精) 등이 감독하여 계미자(1403년, 태종 3년)의 단점을 보완하여 동활자를 주조하였다.

주조기간은 11월에 착수하여 7개월이 걸렸다. 14년 후인 1434년에 제작된 초주 갑인자는 이후 6차례(혹은 12차례) 개주되었다. 갑인자는 조선시대 금속활자의 백미로 군사공파 김돈 선조님께서 글자체 및 제작을 주도하였다.

◈황금 대사헌(黃金大司憲)의 별칭

세종 6년(1424년) 경창부 윤(慶昌府尹)이 되었다가 이어 충청도 관찰사가 되었다. 잇따라 예조 참판과 세종 7년 인수부 윤(仁壽府尹)을 거쳐 대사헌이 되었다. 김익정(金益精)이 황희와 더불어 서로 잇달아서 대사헌이 되니 당시 사람들이 ‘황금 대사헌(黃金大司憲)’이라 일컬었다.

세종 8년에 예조참판, 중군 동지총제가 되고, 세종 9년에 형조참판이 되었다. 이때 황희(黃喜)는 좌의정, 맹사성(孟思誠)은 우의정, 김익생(金益生)은 좌군 동지총제, 김종서(金宗瑞)는 사헌 집의가 되었다.

◈6년간 시묘살이 마친 효자

대사헌에 재임 중 노친을 모시기 위해 관직에서 물러났다. 부모님께서 돌아가시자 3년씩 6년간을 시묘하였다.(학당공 휘 휴께서는 1430년 졸)

춘정 변계량의 문집인 춘정집(春亭集)에 ‘모친께 드리는 제문’이 전한다. 어머니의 지극하신 사랑과 그런 어머니를 그리는 아들의 간절함이 읽는 이의 마음을 울리는 명문이다.

◈재종 김종서와 더불어 북변확장

세종 12년(1430년) 예조참판, 좌군 동지총제(左軍同知摠制)가 되었다. 그 해 5월에 사은사(謝恩使) 도총제 문귀(文貴)ㆍ부사(副使) 동지총제 김익정(金益精) 등이 표와 전을 받들고 떠나갔다. 8월 사은사 도총제 문귀(文貴)와 부사 동지총제 김익정이 북경으로부터 돌아왔다.

세종13년 특명으로 전 총제(摠制) 김익정을 경기 감사로 삼았다. 이어 인순부 윤(仁順府尹)이 되고, 세종 14년 이조 좌참판(吏曹左參判), 이조참판에 이르렀다.

세종15년 10월에 이조참판 김익정과 중추원 부사(中樞院副使) 김익생을 보내어 북경에 가서 신년을 축하하게 하였다.

세종16년 2월 정조사(正朝使) 이조 좌참판 김익정과 부사 중추원 부사(中樞院副使) 김익생 등이 북경으로부터 돌아오니, 임금이 장전(帳殿)으로 불러들여 보았다. 이조 좌참판, 경창부 윤(慶昌府尹), 예조 좌참판, 호조 우참판, 한성부 윤을 거쳐 11월에 성절사(聖節使) 예조참판 김익정(金益精)이 표문(表文)을 받들고 북경으로 갔다.

세종 17년 3월에 절일사(節日使) 김익정이 북경으로부터 돌아왔다. 3월 27일에 함길도관찰사로 내려가 있던 김종서를 함길도 병마도절제사로 삼아 북변확장을 전담케 했다. 이어 형조참판, 경상도 관찰사가 되었다.

◈1435년 경상도 관찰사에 제수

1435년 경상도 관찰사에 제수되었으나 부임하기 전에 졸하였다. 근검하고 사치를 몰랐으며, 효성이 지극하였다. 전의를 떠나 벼슬길에 올랐기 때문에 묘소는 양주 고령산 고령사 서남쪽 3리 지점에 있었으나, 실전하여 전의면 압곡에 설단하였다. 압곡에는 그의 효자정려가 있다. 성종조에 좌리공신(佐理功臣)으로 복창군(福昌君)에 봉해졌다.

◈사후 20여 년 후 효행정려

3년의 시묘로 효행이 출중하여 사후 20여 년 후인 세조 때 정려되었다. 1824년(순조 24년) 중건되었는데, 송치규(宋穉奎)가 찬했으며, 현감 유한지(兪漢芝)가 글씨를 썼다.

몇 해 전 앞마을(압실 : 양곡2리)에 있던 김익정의 정려 현판을 양곡리 입구(충남 연기군 전의면 양곡리 285)에 있는 그의 현손 김사준의 효행정려로 옮겨와 합하였다. 이로써 쌍효자문이 되었다. 연기군 향토유적 제16호이다.

<충청도 읍지>, <호서읍지> 중의 ‘전성지 인물조’(1895년), <대동신편(大東新編)>, <효자록>, <연기지>, <조선환여승람> 등에 그의 효행이 기록되어 있다

5. 학당공 유허비 소개 (2005. 6. 17. 안사연 탐방시 촬영 제공)

▲ 학당 김휴 선조님 유허비

<2004. 4. 20. 태병(전) 제공>

<유허비 소개>

전면 김휴 유허비(高麗檢校金公遺墟碑)는 숭정기원후사기묘(崇禎紀元後四己卯) 5월, 은진(恩津) 송치규(宋穉圭 1759~1838년)가 찬(撰)하였다. 후면 김휴 행장(書高麗檢校學堂金公狀錄後)은 외후손 삼주(三州) 이채(李采 1745~1820년)가 찬하고, 연안(延安) 김광(金鑛)이 서(書)하여 1819년(순조19, 崇禎紀元後四)에 세웠다. 이 유허비의 건립에는 후손으로 전의현감으로 부임했던 김규한(金奎漢)의 주 이 컸다. 그 후 후손 광순(光淳)이 1896년(고종 13년) 2월에 개각(改刻)하였는데, 의현(義鉉), 창묵(昌默), 국현(國鉉), 규노(奎魯), 효건(孝騫), 진필(鎭弼) 등이 참여했다.

이 유허비는 동지들이 세워줬다고 전해지기도 하는데, 전의면 소재지에서 동쪽으로 1.2km정도 떨어진 연기군 전동면 미곡리 학당 마을에서 수구동 마을로 넘어가는 고개에 있다. 비의 내용은 김휴가 정몽주가 순절하자 세상을 한탄하고 벼슬길에서 떠나 향리로 내려와서 강학으로 일생을 마친 것으로 되어 있다.

金休 遺墟碑 [頭篆] 學堂金公遺墟碑 高麗檢校金公遺墟碑

全義縣東雲住山下學堂洞者高麗檢校金公屛居而自靖之地也公名休字鍊夫安東人公以京華世族登第仕于朝圃隱鄭先生死與崔晩六瀁出國門痛哭相別各退隱于鄕盖二公同受學於先生之門公旣絶當世之念惟以養親講學爲務我 朝受命 太宗屢徵以官終不出沒而葬于是世傳洞之名肇自公時而因公實蹟云鳴呼文献無徵公之始終固不能得其詳考諸 牒及邑誌所載有以見大節之偉然者則□可略也抑公師事大賢嘗以卓節至行見許而畢竟所成就如此其所講之學之正從可知也惜乎其泯泯無傳然公之後承多以忠孝蒙旌褒之典若外裔則平陽朴先生彭年貞忠貫日打愚李文穆公翔陶庵李文正公縡道學名世夫孰曰靈芝無根醴泉無源也哉公之諸後孫將立石以表其遺墟來請余識其陰者曰奎漢仁基也余以陋拙辭不獲略書此俾歸刻焉

崇禎紀元後四己卯五月 日嘉善大夫大司憲恩津宋穉圭撰

[後面題] 書高麗檢校學堂金公狀錄後

昔在麗季天眷聖人新服厥命一時豪傑之士孰不願攀附風雪以興明良之會而公獨乃棄富貴如土苴走窮山絶峽之中寧枯死嵁嵒而靡悔焉者則其志不食周栗也韓愈氏所謂特立獨行而不願者非斯人之儔歟余讀高麗檢校金公狀錄諱曰休學堂其號盖亦慕伯夷之風者早從圃隱先生學洎先生殉國遂屛于全義之雲住山朝廷屢徵不就豈不誠烈丈夫哉當是時有若吉注書徐掌令諸公皆沒身 跡爲萬世存大經君子義之紀于史銘于石垂四百餘年以壽其名夫子盖曰民皆有秉彛也故好是懿德然則公之所樹立如彼卓矣而世之尙論者獨未有揚抱何哉雖然公同門友崔瀁又以布衣避世相與作詩以示志痛哭于國門之南而去之後人稱爲晩六處士鳴呼誦公之詩百世之下猶可以想見其心而夷考其所與師友則所養又可知惜乎其事行之泯而不章也按全義誌公官漢城左尹不拜事親以孝訓子以方信於朋友惡聞人過是亦足以徵諸後也公家世崇顯雲仍又蟬聯不絶以忠孝旌者三於外裔盖多賢人名世者釆九世祖參判公配即公孫女公後孫佐赫奎漢以余得借彌甥謁爲文夫稱揚先祖之美而明著之後世者禮所勸也獨恨其不得於打愚陶庵之世而乃徵於余也遂書此以歸之

嘉善大夫戶曹參判同知義禁府事五衛都摠府副摠管三州李采撰 通政大夫行刑曹參議延安金鑛書 崇禎紀元後四□□月 日立 後孫光淳 丙申二月 日改刻 □□ 義鉉 □□ 昌默 國鉉 奎魯 孝騫 鎭弼

|