본문

|

|

|

(2007. 6. 14. 글-윤식(문), 사진-발용(군) 제공)

일시 : 2007년 6월 10일(일요일) 장소 : 경기도 여주 일대 선조 묘소 및 유적지 참석 : 11명(무순, 경칭 생략) 영환, 은회, 발용, 진회, 태우, 태영, 항용, 영식, 용주(부부), 윤식

이상 기온으로 초여름이건만 한여름을 방불케 합니다. 이번 답사는 여주 삼승리의 안정공(휘 구덕) 할아버지 묘역을 비롯해 안렴사공파 판교공종중 선영(귀백리 일대), 신륵사의 문온공 유적 및 이포리의 육우당 터로 결정되었습니다. 08:00 정각, 잠실올림픽체육관 서문 앞에 집결한 우리 일행은 발용 종친께서 운전하는 승합차(15인승)에 올라타 중부고속도로를 이용해 여주 삼승리의 안정공 할아버지 묘역으로 향했습니다. 화창한 날씨에 이른바 ‘놀土’와 겹쳐 교통이 혼잡할 것 같았는데, 예상외로 09:48분 여주휴게소(하행선)에 도착해 늦은 아침을 들었습니다. 09:24분 다시 길을 재촉하는 사이 항용 종친께서 대구청장년회 종친들과 통화를 합니다. 대구청장년회는 춘계행사인 문화유적 답사차 05:30분 대구지방법원을 출발해 중부고속도로로 올라오는 중이었습니다. 대구청장년회는 경기도 연천군의 숭의전과 경순왕릉을 비롯해 충무공(요동백 휘 응하) 사당인 포천군의 포충사 및 고석정을 탐방할 예정입니다.

■ 안정공 묘역 참배 우리가 출발하기 직전인 09:10분경 대구청년회는 맞은편(상행선) 여주휴게소를 출발했다는 전언입니다. 대구청장년회 춘계행사는 매년 실시되는데, 올해는 부부동반으로 71분의 종친이 참가해 관광버스 2대가 동원되었답니다. 그러고 보니 서로 맞은편에서 아침을 들었던 모양입니다. 즐거운 춘계행사 무사히 다녀오시길 빌면서 09:37분 감곡IC를 통과합니다. 이제 15분 정도만 더 가면 안정공 할아버지 묘역입니다. 안정공 묘역은 일전에 윤만 종친께서 소개하신 <안정공 묘소 답사기>를 참조하시기 바랍니다. <안정공 묘소 답사기 보러가기> 감곡IC를 통과하면 곧바로 앞에 굴다리가 보입니다. 이 굴다리 못 미처 길이 여러 갈래로 갈라집니다. 오른쪽(장호원 방향)으로 휘어지는 길이 둘인데, 반드시 두 번째 길로 들어가서 위에 보이는 38번 국도로 올라타야 합니다.

지난 5월 1일 판서공 시제 참예차 전남 강진으로 가면서 찾아뵙고 한 달여 만에 다시 안정공 할아버지를 뵙습니다. 안정공 할아버지와 명빈(明嬪)에 대해서는 우리 홈에 여러 차례 소개되었으므로 <역사적 인물>란과 게시판에 올라온 글들을 참조하시기 바랍니다.

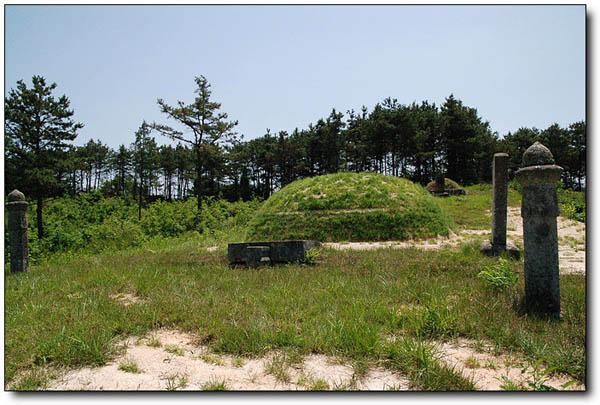

묘역을 바라보고 안정공 할아버지께서는 오른쪽에, 장경택주 신씨 할머니께서는 왼쪽에 모셔져 있습니다. 때이른 더위 탓에 불과 한 달 만에 풀들이 훌쩍 자랐습니다. 우리 일행은 주위를 정돈한 다음 준비해 온 간소한 제물을 진설하고 절을 올립니다. 헌관 : 영환, 윤식

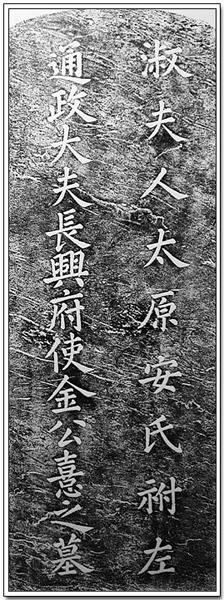

윤만 종친의 안정공 묘역 답사기에 기록된 것처럼 안정공 할아버지 묘소는 오랫동안 실전되었다가 약 25년 전에 되찾게 되었답니다. 마침 묘소 앞집에 거주하는 최위규(72세 강릉인) 옹을 만나 간략하나마 몇 가지 정보를 얻을 수 있었습니다. 최 옹은 이 마을에 사는 진석(성씨 미상) 씨가 안정공 할아버지 묘소를 안정공파 종인에게 연락을 해 주었다고 합니다. 이 일대는 강릉최씨 소유라고 하며, 최 옹에 의하면 몇 해 전에 군청(郡廳) 직원들이 현지에 나와 사진촬영을 하는 등 조사를 하였다고 합니다. 강릉 최씨가 이 마을에 입향한 것은 최 옹의 17대조라고 하며, 입향조 묘소는 이 마을 건너편 산에 있다고 합니다. 이 일대가 왜 최씨문중 소유가 되었는지 실마리를 얻기 위해 입향조 휘자와 내력을 물었으나, 최 옹은 자세히 기억하지 못하는 듯했습니다. 이 마을 출생인 최 옹의 소싯적 기억에 의하면 현 안정공 묘역은 예전 그대로라고 합니다. 안정공 할아버지 묘소의 석물은 상석(1쌍), 묘표(1쌍, 귀접이 형태), 문인석(1쌍, 어깨 높이 크기) 및 장명등(파손된 형태)이 있습니다. 묘표는 오랜 세월 비바람에 깎였으나 ‘贈諡安靖公金九德之墓’와 ‘莊敬宅主辛氏之墓’라는 글자를 판독할 수 있었습니다. 기미대보에 안정공 할아버지 배위는 장경택주 영월신씨 할머니 외에 ‘전주이씨(父 廣平君 陵)’ 또 한 분이 기록돼 있습니다. 언제 준비하셨는지 은회 종친께서 줄자를 꺼내 석물을 실측합니다.

안정공 할아버지 묘소 아래쪽 정면은 봉긋하게 솟아 있으며, 묘소를 바라보고 오른쪽 아래에 길쭉한 석물 1기가 땅에 반쯤 묻혀 있습니다. 그 형태로 보아 망주석으로 추정되었으나, 태영 종친께서 인근 농가에서 삽을 빌려와 확인해 보니 뜻밖에도 문인석이었습니다. 문인석 형태는 안정공 할아버지 묘소의 문인석과 동일합니다. 특히 관모 뒤쪽의 장식이 판박이처럼 닮았습니다. 크기는 안정공 할아버지 묘역의 문인석보다는 좀더 큰 편입니다. 처음에는 망주석 같았던 석물이 조각기법이 흡사한 문인석으로 확인됨으로써 안정공 할아버지 묘소 아래쪽에 또 다른 묘소가 있었던 것이 거의 확실합니다. 때마침 관리인 이우찬 씨가 묘역으로 올라옵니다. 이우찬(全州人) 씨는 춘천시에 거주하다가 20여 년 전에 이곳으로 이주했으며, 당시 문인석 왼쪽으로 묘소가 1기 더 있었는데 안동김씨 묘라고 증언합니다. 우리 일행은 그 묘소가 혹시 안정공 할아버지의 아드님이신 총절제사공(휘 오문) 할아버지 묘소가 아닌가 하는 생각을 하게 되었습니다. 묘역 정면의 돌계단으로 추정되는 석물들은 현재 땅 속에 묻힌 상태로 일부가 돌출돼 있습니다. 은회 종친께서 손바닥으로 돌출된 부분을 만져보더니 어느 정도 다듬은 돌임을 확인합니다. 또한 안정공 묘역 왼쪽에 산기슭에 무덤 2기가 있는데, 이곳의 석물 역시 면밀히 검토할 필요성이 있었습니다. 최 옹에 따르면 이 무덤은 강릉최씨 선대 묘소라고 합니다.

■ 신륵사 답사 안정공 묘소 참배를 마친 일행은 10:41분에 다음 목적지인 여주 신륵사와 귀백리 일대로 향했습니다. 온 길을 되짚어 나가 내륙고속도로 밑에서 좌회전하면 여주로 가는 길입니다. 고속도로 밑 굴다리를 지나 11:10분경 신륵사 입구 집단상가 주차장에 도착했습니다.

주차장에서 5분 가량 걸어가는 길은 주위를 잘 단장해 놓았습니다. 좌우에 심어 놓은 벚나무에 버찌가 까맣게 익었습니다. 그러고 보니 봉미산 신륵사 산문 입구에 비포장 주차장이 또 하나 있었습니다. 보행이 어려운 분들은 이곳에 주차하는 것이 편할 듯합니다. 신륵사 산문은 최근에 지은 것으로 그다지 조형미가 아름답지 못합니다. 봉미산은 신륵사 뒤쪽의 나지막한 산줄기입니다. 신륵사에는 여말의 고승인 나옹화상이 열반한 유서 깊은 사찰로 문온공(휘 구용)과 관련된 유적이 있는 곳이기도 합니다. 신륵사 경내 동쪽에는 여강(驪江)이 내려다보이는 커다란 바위 위에 모전(벽돌)으로 만든 고려시대 다층전탑이 서 있어 ‘벽사(璧寺)’라고도 부릅니다. 이 전탑은 현재 우리 나라에 남아 있는 유일한 고려시대 전탑이라고 합니다.

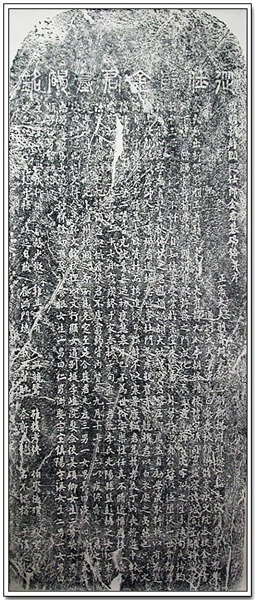

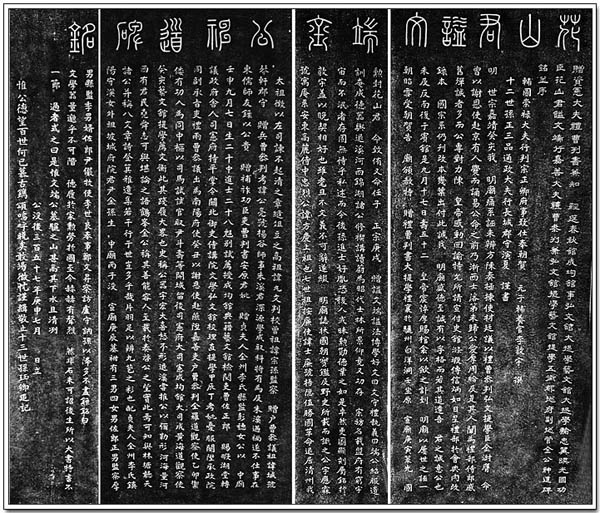

전탑 아래에도 자그마한 크기의 고려시대 석탑이 서 있으며, 전탑 바로 위쪽에는 ‘신륵사 대장각기비’가 자리잡고 있습니다. 목은 이색 선생은 공민왕과 부모의 명복을 빌기 위해 나옹화상의 제자들과 함께 대장경을 인쇄 보관하는 2층 규모의 대장각을 신륵사에 세웠는데, 그 내력을 적은 것이 바로 대장각기입니다. 오랜 세월로 비석은 여러 조각으로 깨졌으나 글자는 금방 새긴 듯 날이 서 있습니다. 비문은 여말의 천재로 일컬어졌던 이숭인 선생이, 글씨는 권주 선생이 썼습니다.

우리 일행은 잠시 여강을 조망한 다음 ‘조사당’ 뒤쪽에 있는 보제존자 나옹화상의 부도로 걸음을 옮겼습니다. 나옹화상은 충숙왕 7년(1320년)에 태어나 우왕 2년(1376년)에 입적한 고승으로 속성(俗姓)은 아씨(牙氏)라고 합니다. 공민왕 재위시 나옹화상은 충렬공의 <초당일기>가 있었다는 황해도 신광사(神光寺)에 머물기도 한 분입니다. 나옹화상은 경기도 양주 회암사에 머물다 경남 밀양으로 가다가 이곳 신륵사에서 입적하였습니다. 이때 사리를 수습해 부도를 세웠는데, 그것이 바로 ‘보제존자 석종(普濟尊者石鐘)’입니다. 그 형태가 아름다고 특이해 보는 이를 사로잡습니다. 그 옆에 이를테면 나옹화상의 묘비라고 할 수 있는 ‘보제존자 석종비’가 있습니다. 이 비석의 글은 목은 선생이 짓고, 글씨는 명필로 유명했던 한수 선생이 썼습니다. 비석 위에는 기와집 지붕 형태로 조각했는데, 25~6년 만에 다시 보니 감회가 새롭습니다.

비면에는 나옹화상의 묘탑(부도)과 영정을 모신 진당(眞堂)을 조성한 내력이 적혀 있는데, 뒷면에 당시 이 일을 추진했던 고려시대 인물들과 시주 등 200여 명의 이름을 새겼습니다. 그 명단 중에 문온공과 왕대고모님 휘자가 들어 있습니다. 관련 내용은 영환 종친을 비롯해 윤만, 주회, 태영 종친 등 여러 현종들께서 올리신 글을 참조하시기 바랍니다.

또한 부도 앞에는 고려시대 석등이 있는데, 속인으로 치면 장명등인 셈입니다. 조선 중기에 이곳에 들렀던 계암 김령은 이 석등을 보고 ‘화려하기가 극에 달했다’고 평할 정도였습니다. 크기는 불과 67cm에 지나지 않으나 팔각형 각 면마다 화사창(火舍窓)이 뚫려 있고, 화사창(火舍窓) 사이사이 기둥에는 놀랄 정도로 정교한 반룡(蟠龍)을 새겼습니다. 고무찰흙으로 빚는다 해도 이처럼 정교하게 조각하기가 힘들 정도입니다.

재질은 화사석(곱돌)이라고 하는데 마치 모래를 섞지 않은 콘크리트 가루를 물에 개서 굳힌 것처럼 보입니다. 할아버지와 왕대고모님 휘자를 손으로 더듬어 그 옛날 할아버지 온기를 느낀 다음 신륵사 산문을 나서니 11:50분입니다.

■ 안렴사공파 판교공종중 선영 참배 약간 시장기가 느껴지는 12:00시 정각, 우리 일행은 귀백리 판교공(휘 환) 할아버지 묘소로 향했습니다. 판교공 할아버지께서는 증조부이신 안렴사공(휘 사렴) 할아버지께서 유언으로 남기신 ‘이군불사 정신’을 거역하기 죄스러워 오창에서 이곳 여주 땅으로 이거하셨다는 이야기가 전해진다고 판교공 문중이 여주에 터를 잡은 내력을 용주 종친께서 들려주십니다. 판교공 할아버지께서는 1442년 사정 재임시 친시을과 1등으로 급제하시고, 1450년(문종 원년)에 사은사(병조참판 조서안, 형조참판 안완경)의 서장관으로 명나라에 파견되셨습니다. 당시 사은사 일행은 명나라 황제가 하사한 세자 면복(솜을 넣어 만든 옷)과 관대를 예물로 하사받고 돌아온 공로로 각각 문종으로부터 사패지를 하사받았다고 합니다. 이때 판교공 할아버지께서는 사패지 10결을 받으셨답니다. 대략 15만 평 규모라고 합니다.

논둑길을 따라 판교공 할아버지 묘소로 올라갑니다. 논둑을 따라 앞서 걸어가는 종친들을 멀리서 보니 한가로운 그 풍경에 마음이 푸근해집니다. 판교공 할아버지 묘소 앞에 도착하자 건너편 기슭에 두식 종친(판교공문중 총무)께서 마중을 나오셨습니다. 묘역은 어느 때 봐도 잘 정돈돼 있어 선대 묘소를 지극 정성으로 돌보시는 판교공문중 종친들 마음이 엿보입니다.

▲ 판교공 휘 환(諱 丸) 묘소

헌관 : 은회 종친

판교공 할아버지 묘소 일대는 백양동으로 불리는데, 군사공파 직제학공(휘 塡) 할아버지 묘소가 있었던 곳이기도 합니다. 판교공 묘소 아래쪽 100여m 떨어진 곳에는 고총(古冢) 1기가 있는데, 규모는 작지만 정교한 이수를 새긴 대리석 묘비에 ‘淑人淸風金氏’라 새겨져 있습니다. 판교공 할아버지를 모시기 이전부터 있었던 묘라 하는데, 그 내력을 알 수 없습니다. 묘비 재질이나 명문으로 보아 범상치 않은 묘로 보이는데, 우거진 잡목에 덮인 채 도굴된 흔적이 보여 안쓰럽기만 합니다. 판교공 할아버지께 인사를 올린 우리 일행은 12:41분 백양동을 출발해 분터골로 향했습니다.

▲ 용주님 선대인 휘 효식(孝植) 묘소

◆분터골 가는 길 판교공 묘역(12:41) → 50m 떨어진 곳에 ‘귀백리’ 돌표석에서 우회전 → 우암 할아버지 신도비(12:42) → 저수지(12:43) → 왼쪽 잘 단장된 묘역 입구 공터(12:43)

판교공 할아버지 묘역에서 산모롱이를 끼고 구비 돌면 우암(휘 주) 할아버지 신도비(新碑)가 나옵니다. 우암 할아버지 신도비는 2004년도에 우암 할아버지 문집을 국역화하면서 후손들의 적극적인 동참에 힘입어 새로 건립되었습니다. 우암 할아버지 신도비를 끼고 한적한 산길이 약간 오른쪽으로 휘어지는데 저 멀리 자그마한 저수지와 그 왼쪽 구릉에 잘 단장된 묘역이 눈에 들어옵니다. 저수지 옆으로 난 농로로 들어서자 제법 널찍한 공터가 있어서 여러 대 주차가 가능합니다. 분터골 선영은 동산 2곳에 선대 할아버지 묘소가 모셔져 있습니다. 오른쪽 묘역에는 아래서부터 참의공(휘 종손) 할아버지를 비롯해 부사공(휘 희), 남병사공(휘 수남), 왼쪽 묘역에는 아래에서부터 안원공(휘 공량), 참판공(휘 성), 참판공(휘 탁), 병사공(휘 공석) 할아버지 묘소가 자리잡고 있습니다. 분터골과 건너편 청비석골에 모신 필선공(휘 태기) 할아버지까지 계대는 다음과 같습니다.

◆휘 사렴 → 5子 약 → 우주 → 1子 환 → 종손 → 1子 성 → 1子 공량 → 3子 주 → 1子 정남 → 1子 희 → 3子 태기 ◆휘 사렴 → 5子 약 → 우주 → 1子 환 → 종손 → 1子 성 → 2子 공석 → 1子 탁 → 1子 수남

분터골 선영은 최근에 사초를 한 데다 최근 여주군에서 수종 개량사업을 한 뒤라 묘역이 잘 드러나 멀리서도 쉽게 찾을 수 있을 것 같습니다. 참의공(휘 종손) 할아버지는 판교공 할아버지의 큰아드님으로 음직으로 출사하여 사헌부 감찰을 역임하셨으며, 호조참의로 추증되셨습니다. 참의공 할아버지의 휘자로 인해 안렴사공파 종인들은 집안의 맏아들을 뜻하는 ‘종손(宗孫)’ 대신 ‘사손(嗣孫)’으로 피휘(避諱)하고 있답니다. 또한 참의공 할아버지 후손들이 번창해 안렴사공파 전체적으로도 가장 많다고 합니다.

▲ 참의공 휘 종손 묘소

안렴사공(휘 사렴) 할아버지께서는 아드님 여섯 분을 두셨으나, 1子부터 4子까지는 후손이 없으시거나 승려로 출가하신 까닭에 5子 소윤공(휘 약) 할아버지의 큰손자이신 판교공 할아버지께서 안렴사공파의 맏집을 이루시게 됐습니다. 그 위로 부사공(휘 희) 할아버지 묘소를 썼는데, 부사공 할아버지께서는 문단공 우암(휘 주) 할아버지의 손자이십니다. 진사시 급제 후 조정에 출사하셨으며, 광해군 2년(1610년)에 대과에 급제해 장흥부사를 역임하셨습니다. 생전에 청렴하셨다는 평을 받으신 것처럼 장흥부사 재임 당시 선정을 베풀어 장흥군에 세워진 송덕비가 오늘날까지 전해온답니다.

▲ 부사공 휘 희 묘소

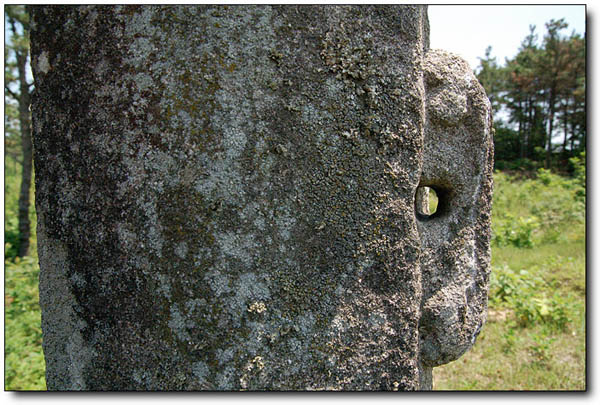

맨 위에는 남병사공(휘 수남) 할아버지로 선조 7년(1574년) 무과 급제 후 여러 차례 승진하여 함경남도 병마절도사를 역임하셨으며, 하세하신 뒤에 병조판서로 추증되셨습니다. 남병사공 계열은 자손이 번창하였을 뿐만 아니라 오늘날에 이르기까지 사회적으로 뛰어난 후손을 많이 배출하여 명문가를 이루고 있습니다. 5子 휘 담 할아버지께서는 인조 때 정사공신에 봉해지셨으며, 3子 휘 선 할아버지 유물인 ‘안동김씨 분재기’가 현재 여주군 향토사료관에 보관돼 전해지고 있습니다. 1983년 10월 9일 미얀마(버마) 아웅산 폭탄테러사건 당시 대통령비서실 경제수석비서관으로 재직 중 애석하게도 운명을 달리하신 고 김재익 종친 역시 남병사공 할아버지 후손입니다. 재익 종친께서는 경기고 2학년 재학 당시 서울대에 입학, 수석으로 졸업 후 서울대학교 대학원을 마치고, 하와이대학교 대학원과 스탠퍼드대학교 대학원을 나온 수재였습니다. 대통령 경제수석비서관 재직 당시 우리 경제를 성장시킬 수 있는 동력을 마련하였으며, 국내경제 안정을 위한 인플레이션을 잠재우는 각종 정책을 전두환 당시 대통령에게 건의하여 실시함으로써 안정적인 경제성장을 이룩하는 데 결정적인 역할을 하였다는 평가를 받고 있습니다. 이 때문에 우리 문중에서는 재익 종친의 죽음을 더욱 안타깝게 여기고 있습니다. 또한 재익 종친의 누나 재순 종친은 진명여고와 미국 위스콘신대학 졸업 후 수녀가 되었으며, 1960년 귀국한 뒤에 성심여대 총장을 역임하였습니다. 재순 종친의 동생이자 재익 종친의 누나인 재숙 종친 역시 천주교 수녀로서 우리 사회의 어둠을 밝히고 있습니다. 얼마 전에 타계한 금아 피천득 선생의 명작 <인연>에 나오는 ‘춘천 성심여자대학의 주 수녀님과 김 수녀님’에서 ‘김 수녀님’이 바로 김재순 종친이라고 합니다. ‘주 수녀님’은 성심수녀회 ‘주매분 수녀’입니다. 1800년 프랑스 파리에서 결성된 성심수녀회는 한국전쟁 직후인 1956년 7명의 외국인 수녀를 파견해 첫 공동체를 설립한 다음 1957년부터 성심여중, 성심국제학교, 성심유치원 등을 설립해 활발한 교육사업을 펼쳤습니다. 이후 성심여고, 성심초등학교, 춘천 성심여대를 잇달아 설립하고, 봉천동 천막학교, 야간 중 고교, 달동네 공부방 등 가난한 우리 이웃들에게 배움의 길을 열어 주었습니다. 당시 성심수녀회를 이끌던 주역이었던 주매분 수녀께서는 춘천 성심여대 학장, 재순 종친께서는 교무처장을 맡고 있었다고 합니다. 이때 재순 종친께서 금아 선생에게 강의를 부탁하기 위해 선생의 자택을 방문하게 되었고, 선생은 왕복 4시간 길을 마다않고 달려와 강의를 하였습니다. 이 인연으로 명수필 <인연>에 재순 종친께서 등장하게 되었다는군요. 명문가를 이룬 남병사공 할아버지 묘소는 특이하게도 장대석 호석을 쌓아 정사각형에 가까운 형태를 이루고 있습니다. 4면의 장대석 길이는 각각 2.5보입니다. 정면 장대석은 통으로, 나머지 3면의 장대석은 짧은 장대석 2개를 이어 붙인 형태로 호석을 둘렀습니다. 봉분이 정사각형을 이룬 사례는 드물기도 하지만, 거대한 장대석을 두른 예는 찾아보기 어려울 정도로 희귀합니다. 묘표와 상석, 그리고 망주석 역시 보통 크기가 아닙니다. 망주석의 세호 역시 다른 곳과 달리 작은 구멍이 파여 있어 망주석 연구에 귀중한 사례가 될 것으로 보입니다. 오른쪽 묘역을 참배하고 왼쪽 묘역으로 건너오는 사이에 판교공문중 회장 광식 종친께서 소식을 듣고 한걸음에 달려오셨습니다. 반갑게 인사를 나누고 안원공(휘 공량) 할아버지 묘소로 향합니다.

▲ 남병사공 휘 수남 묘소

안원공 할아버지께서는 묵재(默齋) 이심원(李深源) 선생의 문하에서 학문에 정진, 연산군 때 절제과에 등과하셨습니다. 그러나 묵재 선생을 비롯해 수많은 선비들이 충직한 간언을 올리다 화를 당하는 것을 보고 전시(殿試)에 나가시지 않고 고향에 돌아와 학문에만 전념하셨습니다. 당시 외숙이신 좌의정 허종, 판서 허침 두 분이 안원군 할아버지께 관직에 나오도록 여러 차례 청하였으나 매번 사양하시고 학문에 몰두하셨답니다. 이곳 역시 석물이 대단합니다. 묘비는 호음 정사룡 선생이 짓고, 글씨는 당대의 명필이자 서운관정공파 선조님이신 동고(휘 로) 할아버지께서 쓰셨습니다. 비문은 풍화가 심해 글자를 알아보기 어려운데, 주회 종친께서 정사룡 선생의 문집 <호음잡고>에 비문이 적혀 있는 것을 찾아낸 바 있습니다. 묘소 아래쪽에는 거대한 망주석 1쌍이 서 있었는데, 어느 땐가 도난당해 거대한 받침돌만 남았습니다.

▲ 안원공 휘 공량 묘소

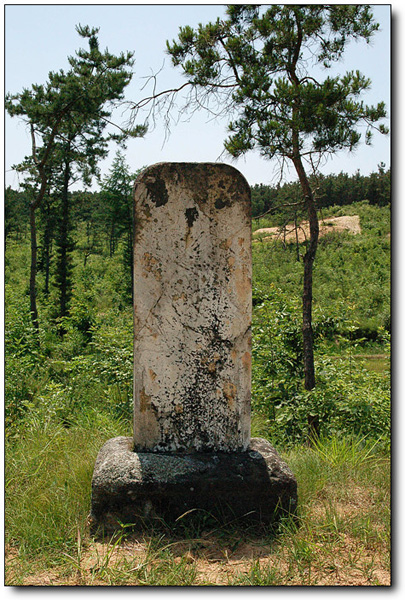

그 위쪽 참판공(휘 성) 할아버지께서는 음직으로 출사하여 여러 고을의 군수와 충무위 중부장(忠武衛 中部將)을 역임하셨습니다. 1487년 명나라 홍치황제가 즉위할 당시 조선의 축하사절단인 진하사(弘治皇帝登極 進賀使)의 종사관으로 명나라에 파견되셨는데, 돌아오시는 길에 향년 36세를 일기로 통주(通州)에서 돌아가셨습니다. 그 후 자손들의 현달로 여러 번 품계가 추증돼 가선대부 병조참판 겸 동지의금부사가 되셨습니다.

▲ 참의공 휘 성 묘소

▲ 참의공 휘 성 묘표. 배위 풍천임씨 묘표

그 위에는 현감공(휘 탁) 할아버지 묘소입니다. 현감공께서는 선조 때의 문신으로 신녕(新寧) 현감을 역임하셨습니다.

▲ 현감공 휘 탁 묘소

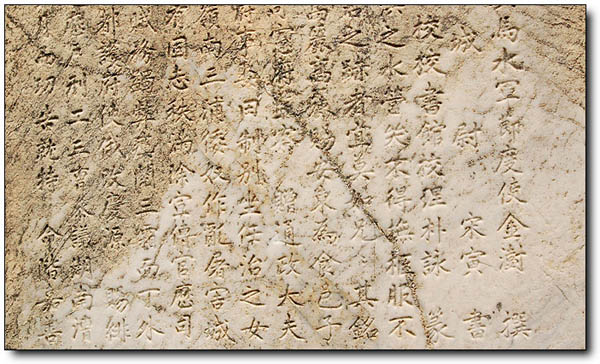

맨 위에는 안원공(휘 공량) 할아버지의 아우님이신 병사공(휘 공석) 할아버지께서 영면해 계십니다. 병사공께서는 중종 2년(1507년)에 무과로 급제해 호조, 공조, 형조의 참의를 거쳐, 강릉부사, 포도대장, 함경북도 병마절도사 등을 역임하셨습니다. 이어 북병사와 훈련원도정 등을 지내신 다음 병조참판에 이르렀습니다. 관력(官歷)에서 나타나듯이 병사공께서는 국방 관련 요직을 거치시면서 중종 30년(1535년)에 다대포와 부산포의 진(鎭) 설치를 순시하시고, 중종 37년(1542년)에는 북방개척의 전초기지인 육진(六鎭)을 순행하기도 하셨습니다. 뿐만 아니라 조선왕조실록 기록에 따르면 당시로서는 첨단무기인 총통을 비롯한 각종 무기개발에 대해서도 큰 역할을 담당하셨음을 알 수 있습니다. 잘 다듬은 받침돌 위에 상서로운 구름 문양을 새긴 신도비가 거대한데, 오랜 세월로 균열이 생겼습니다. 조카이자 조선 8대 문장가이신 우암 할아버지께서 비문을 짓고, 글씨는 송인 선생이, 전액은 박영 선생이 각각 썼습니다.

▲ 병사공 휘 공석 묘소

▲ 병사공 휘 공석 신도비(김주 찬, 송인 서, 박영 전)

▲ 신도비 부분 글씨

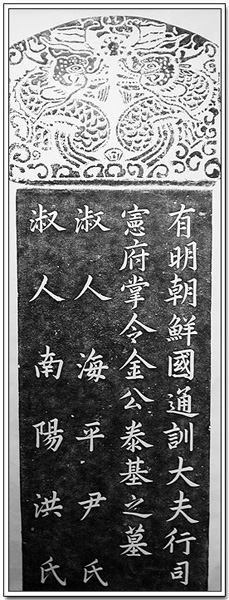

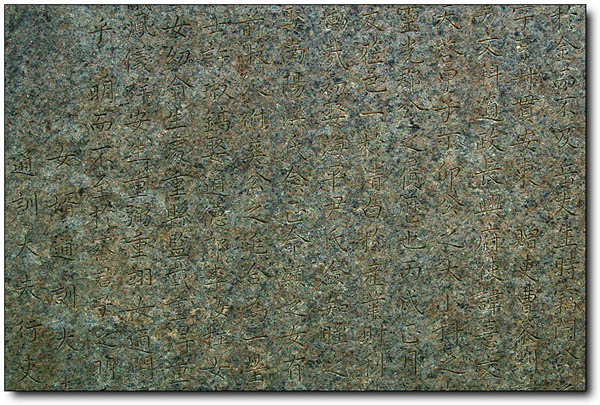

분터골 선영을 참배하고 내려와 13:23분 건너편 청비석골로 향합니다. 바로 건너다보이는 곳이라 5분여 만에 도착했습니다. 청비석골은 ‘푸른 빛깔이 도는 비석’이 있는 곳이라 하여 붙여진 이름이라 합니다. 말로만 듣던 청비석을 친견한다는 마음에 가슴이 설렙니다. 청비석골 선영에는 필선공(휘 태기) 할아버지 묘소가 있습니다. 필선공 할아버지께서는 인조 2년(1624년) 진사 급제 후 인조 5년(1627년) 식년문과에 병과로 급제하셨습니다. 1642년에 청요직인 정언을 비롯해 1645년 사헌부 장령을 역임하시고, 태인현감으로 나가셨다가 영광군수로 재직 중 하세하셨습니다. 청요직을 두루 역임하신 것에서 볼 수 있는 것처럼 필선공께서는 매우 청백한 관리라는 평을 받으셨습니다. 묘소에 도착하자 봉긋한 언덕에 잔디가 잘 자라 정갈한 느낌을 줍니다. 용주 종친 부인께서는 휴일이면 용주 종친이 틈나는 대로 내려와 묘소를 돌본다고 귀띔을 해 주십니다. 묘소 정면에 그 유명한 청비석이 서 있는데, 승천하는 쌍룡을 새긴 이수가 한눈에 들어옵니다. 조각이 얼마나 섬세한지 놀랄 지경입니다. 최근 우리 문양을 전문적으로 연구하는 이들이 늘어나면서 우리 고유문양들이 디자인 요소로 각광을 받고 있는데, 이들 전문가들이 보면 단번에 반할 것 같습니다. 앞면 큰 글자는 물론이고 뒷면 음기에 새긴 작은 글자도 방금 새긴 것처럼 글자마다 붓자국이 그대로 살아 있습니다.(슬며시 손댔다가 베일 뻔했습니다.) 비문은 사위 조종저 선생이 짓고, 글씨는 조상우 선생이 썼습니다. 묘지는 손자이신 휘 성환 할아버지께서 지으셨습니다. 참배를 마치고 공터로 돌아오는데 햇볕이 타는 듯이 이글거립니다. 이제 한여름이구나 하는 생각과 더불어 얼음물이 그립습니다. 발용 종친께서 미리 얼려 온 생수를 마시며 갈증을 달랩니다. 덕분에 가슴이 다 시원해집니다.

▲ 필선공 휘 태기 묘소

▲ 필선공 묘비 부분 글씨

▲ 필선공 묘비 이수 전면

▲ 필선공 묘비 이수 후면

<옆면>

13:50분 청비석골을 나와 큰길에 도착, 우회전하면 100여m 거리에 오석으로 세운 우암 할아버지 신도비(新碑)가 있습니다. 길에서 쉽게 눈에 띄므로 금방 찾으실 수 있습니다. 바로 위 둔덕이 우암(휘 주) 할아버지 유택입니다. 널찍한 제절에 동자석, 망주석, 문인석, 장명등이 각각 1쌍이 조성돼 있는데, 장명등만 근래에 만든 것입니다.

▲ 문단공 휘 주 묘소 그 앞에 옛 신도비(舊碑)가 있습니다. 구비는 일제강점기 때 세운 것인데, 최근 우암 할아버지 문집을 국역하면서 ‘우암 김주 선생 기념사업회’를 결성하고, 후손들의 적극적인 성원으로 신비를 세웠다고 합니다.

▲ 신도비

▲ 구 신도비

우암 할아버지께서는 중종 26년(1531년) 진사 급제 후 중종 34년(1539년) 별시에서 장원으로 등과하셨습니다. 1544년에 호당에 뽑혀 사가독서를 하셨으며, 정요직인 지제교, 대사간, 대사헌, 대사성, 양관 제학을 거쳐 전라도와 황해도 관찰사, 개성 유수, 예조참판을 역임하셨습니다. 명종 18년(1563년) 종계변무사(宗系辨誣使)로 명나라 북경(北京)에 파견돼 조선왕조 개국 후 오랜 숙제였던 '태조(太祖) 이성계(李成桂)의 아버지가 이인임(李仁任)이 아니라 이자춘(李子春)임'을 명나라 황제에게 논리적으로 설득하고 강력하게 주장하여 결국 임무를 완수하셨습니다. 그러나 귀국길에 연경(燕京) 관사(館舍)에서 병으로 돌아가셨습니다. 이에 명나라 황제가 관의와 수의를 특별히 하사하였고, 서장관 이양원(李陽元)으로 하여금 염습과 호상을 치르게 하였다고 합니다. 선조 23년(1590년) 광국공신 화산군에 추봉되셨으며, 시호는 문단공이십니다. 우암 할아버지께서는 문장이 뛰어나시고 초서에 달통하셨다고 합니다. 특히 명종 15년 7월에 당대 제일의 문장가 8명을 선발하였는데, 그 중의 한 분이십니다.

◆조선 팔문장(八文章) 오상(吳祥)의 문집인 <부훤당집(負暄堂集)>에 “문장양망(文章養望)으로서 정유길(鄭惟吉), 민기(閔箕), 심수경(沈守慶), 이량(李樑), 이이(李珥), 임수(林洙), 김주(金澍) 등이 선발되어, 팔문장(八文章)이라 불렸다.”라고 기록되어 있다.

판교공문중에서는 우암 할아버지 자손을 주축으로 2004년도에 본격적인 <우암집>을 저본으로 국역작업을 실시, 2005년 2월 27일 <국역 우암유집> 출판기념회를 가진 바 있습니다. 우암 할아버지와 우암유집 국역사업에 대해서는 우리 홈에 여러 차례 소개되었으므로 참조하시기 바랍니다.

<우암 할아버지와 우암유집 보러가기>

우암 할아버지를 끝으로 판교공문중 선영을 참배한 우리 일행은 광식 회장과 두식 총무의 안내로 14:03분 백양산을 출발, 14:10분 여강 가의 매운탕집에 도착했습니다. 이 자리를 빌어 광식 회장과 두식 총무께 감사 말씀을 드립니다. 뜨거운 햇볕과 더운 날씨에 강행군을 하느라 지쳐 있다가 땀을 뻘뻘 흘리며 먹고 얼큰한 매운탕을 먹고 나니 생기가 돕니다.

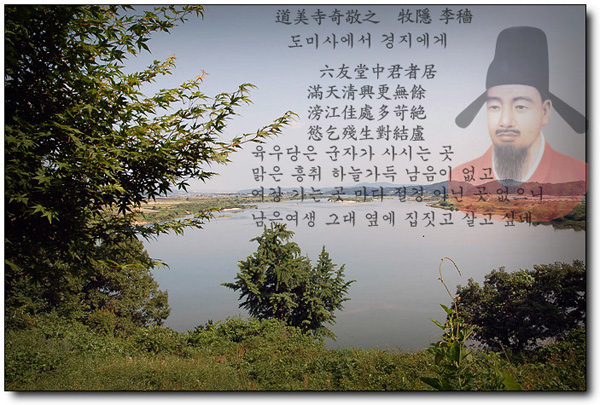

■ 육우당 터 답사 15:20분 광식 회장과 두식 총무와 헤어진 우리 일행은 문온공(휘 구용) 할아버지께서 여주 유배 시절 머무셨던 육우당 터를 찾기 위해 금사리로 향했습니다. 육우당은 목은 선생을 비롯해 고려시대 유명 문인들의 시나 문집에 자주 등장할 정도로 널리 알려져 있습니다. 하지만 구체적으로 금사면 어느 곳인지 밝혀지지 않아 문온공파에서는 대대로 육우당 터를 찾기 위해 애를 써 왔습니다. 직제학공계 음성공 문중에 전해지는 <가보(家寶)>에 육우당 터에 대한 중요한 단서가 전해지고, 이 밖에도 여러 문집에 단편적으로 전해지는 근거 자료를 토대로 육우당 터를 찾는 중입니다. 또한 영환 종친과 종회 종친(전 문온공파 회장)을 비롯해 여러 종친들께서 꾸준히 현지를 답사해 오고 있습니다. 지성이면 감천이라고, 종친 여러분의 격려에 힘입어 언젠가는 육우당 터를 반드시 찾으리라는 기대를 갖고 있습니다. 우리 일행은 이곳을 답사하신 영환 종친의 안내로 강애산공원으로 향했습니다.

◆금사리 가는 길 여강가 음식점(15:20) → 도로표지판 <동문/금사>向, 우회전 → 다리 건너자마자 우회전 금사向 → 계신리 → 금사면(15:25) → 도로표지판 <양평/금사>向 → 서원사거리(15:27), 우회전(‘거시기추어탕’음식점) → 강애산(江崖山)공원(15:29 공원 입구 계단 맞은편에 금사파출소)

근 10분 만에 여강이 한눈에 내려다보이는 강애산공원에 도착했습니다. 마침 금사참외축제가 열리는 기간이라 여기저기서 흥겨운 잔치 분위기가 납니다. 강애산공원에서도 축제행사로 푸닥거리 공연이 펼쳐지고 있었습니다.

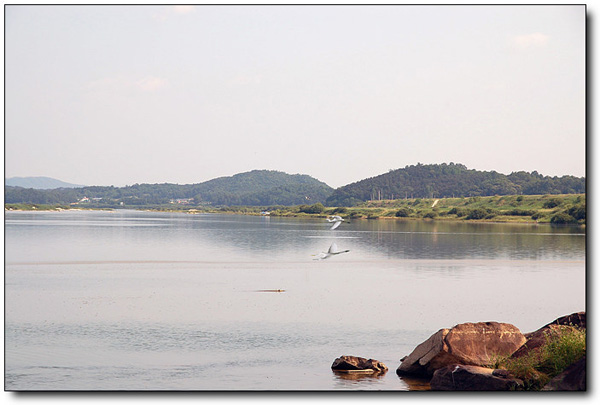

잠깐 눈길을 돌렸다가 공원 정상에 있는 팔각정으로 올라갔습니다. 멀리 이포대교와 강 건너편 대신면의 파사성터와 산록, 여강의 유장한 물줄기가 그림처럼 펼쳐집니다.

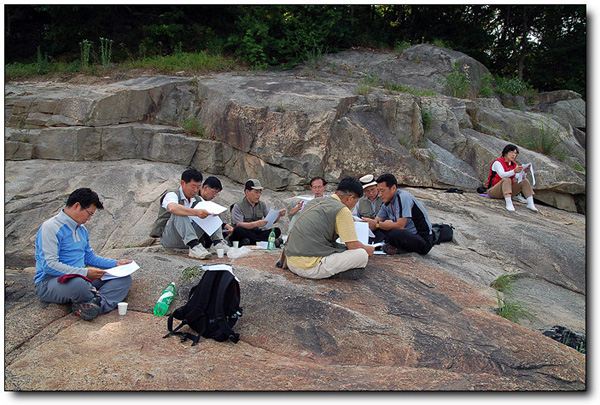

강애산 아래쪽 강가로 내려가는 길이 예상외로 가파릅니다. 그 아래로 집터가 두 군데 보이는데, 한 곳에는 무덤이 들어서 있었습니다. 아래쪽 집터 인근에 은행나무 노거수가 1그루 있는데, 다가가 살펴보니 수령 600년이라고 적혀 있습니다. 그 아래쪽에 경사가 심하기는 하지만 넓게 펼쳐진 바위 위에 앉아 잠시 정담을 나눕니다. 바위에 발 뻗고 편히 앉아 쉬면서 바라보는 여강 줄기는 강폭이 넓고 물결이 잔잔해 커다란 호수를 연상시킵니다.

수면 위로 백로와 물총새가 재빨리 날아가면서 허공에 한 가닥 선을 긋습니다. 이대로 여기서 하룻밤 묵었다 갔으면 좋겠습니다. 영환 종친께서 미리 준비하신 자료를 나누어 주시며 ‘육우당기’와 ‘육우’에 관한 흥미로운 이야기를 들려주십니다. 이외에도 광주이씨 문중과 세종대왕릉(영릉)에 얽힌 일화를 비롯해 둔촌 이집 선생이 여말에 몸을 숨기기 위해 절친한 벗 최원도 선생을 찾아갈 당시의 일화 등을 들으며 600여 년 전의 일들을 떠올립니다.

그렇게 한가로운 오후를 보내고 17:15분 귀가길에 올랐습니다. 금사리에서 서울로 올라오는 길은 양평이나 중부고속도로를 이용하는 방법이 있습니다. 주말이면 양평 방향이 혼잡하므로 중부고속도로를 이용하시는 것이 덜 막힙니다. 금사리 강애산공원에서 중부고속도로로 나가는 길은 이포대교(17:38)에서 좌회전한 뒤에 ‘국지도 70번도로’를 따라가다가 <수원/이천> 방향으로 가시다가 도로표지판에 <수원/이천>과 <백사>가 표시된 곳에서 <백사> 방향으로 가시면 됩니다. 우리 일행은 그다지 막히지 않고 18:04분 중부고속도로 입구에 도착, 18:12분 서이천IC를 통과해 20:35분 서울 잠실운동장에 도착했습니다.

귀경길에 영식 등반대장의 주재하에 2007년도 여름캠프에 대한 기본적인 의견을 조율하였습니다. 이에 대해서는 영식 등반대장께서 별도로 구체적인 안(案)을 공고할 예정입니다.

즐거운 답사길에 격려와 도움을 주신 종친 여러분께 감사 인사를 드리며 제44회 정기산행 보고를 마칩니다. 감사합니다.

사진 발용 / 글 윤식

|