본문

|

|

|

1) ‘六友堂터’ 推定地를 찾아서 (2005. 8. 8. 윤만(문) 제공)

1992년(임신) 발행한 안동김씨문온공파세보권1(pp21--211)에 “육우당은 현 경기도 여주군 금사면 이포리 금사지서 앞산 위에 위치하며 김구용이 귀양살이 할 때에 그 곳 여강가에 집을 짓고 육우당이라 이름하였음”이라 기록되어 있다.

2005. 8. 7. 나는 신륵사 보제존자석종 및 석종비를 답사한 후 이어서 육우당터 추정지를 찾아볼 양으로 양평방향으로 차를 몰아 이포대교를 건넜다. 다리를 건너자마자 좌회전하여 久(구) 길로 접어들어 1-2분정도 가니 우측에 금사지구대(옛 금사지서)가 보이고 그 앞에 주차를 하였다.

정말 금사지구대 앞산은 낮은 산이었으며 들머리엔 ‘江崖山(강애산)공원’이란 비석과 공원 조감도가 설치되어 있다. 땀을 비오듯 흘리며 2-3분 단숨에 산정에 올라서니 넓은 공원이 펼쳐지고 게이트볼 장에는 노인 몇 분이서 더위도 잊은 채 공을 치고 계신다. 공원 안에는 지은지 얼마되지 않아 보이는 삼신당과 그 뒤편에 정자가 세워져 있는데 그곳에서 내려다보는 驪江(려강)의 풍경은 가히 절경이라 아니할 수 없다. 이런 곳이라면 나라도 집 한 채 지어 ‘○○당’이라 붙여놓고 음풍명월하며 지내고 싶은 생각이 저절로 든다. 혹시나 더 좋은 장소는 없을까하여 강가로 내려가기도 하고 산등성이를 이곳저곳을 둘러보았으나 이만한 곳이 눈에 뛰지를 아니한다.

금사지구대에 들러 당직 경찰관에게 혹시 현 금사지구대가 예전부터 이곳에 있었는지 아니면 다른 곳에서 이전하여 왔는지를 문의하니 삼십대 초반으로 보이는 경찰관은 이곳이 고향인데 어려서부터 금사지구대가 이 자리에 있었다고 답변하는 것으로 보아 임신세보 편찬 당시 금사지서 앞산이라 함은 이곳 강애산공원을 말하는 것임을 알 수 있었다.

오늘 이곳 강애산공원으로 육우당터 추정지를 찾은 나의 기분은 뿌듯하거나 기쁘지가 아니하고 무언가 답답하고 죄스러운 느낌을 지울 수가 없다. 이제부터라도 더욱더 정진하여 정확한 육우당터를 찾아 척약재 할아버지의 숨결을 느껴보고 싶다. 아쉬움 속에 이러한 다짐을 하면서 귀경 길을 재촉한다. 장대같은 빗줄기가 차창을 때리고 있다.

육우당터찾기 자료<금사면 이포리> 여주군 금사면지에 혹시 육우당터찾기와 관련된 정보가 있지 않을까하여 정보공유 차원에서 척약재·육우당·금사면 이포리 부분을 중심으로 워드화 하였습니다. 참고와 함께 좋은 소식 기대합니다.

● (사진②) 기천서원 : 소재지 - 금사면 이포리 26-1, 지정번호 - 민속자료 제175호 ● (사진④) 모재선생 사당 : 소재지 - 이포리 수굿말(봉서정 위쪽) ● (사진②) 봉서정 : 소재지 - 이포리 수굿말 ● (사진③) 삼선당 : 소재지 - 금사면 이포리 192 ● (사진①) 침벽루 : 소재지 - 금사면 이포리 192 ● (사진①) 금사면사무소 : 소재지 - 금사면 이포리 197-3 ● (사진④) 금사파출소 : 소재지 - 금사면 이포리 189

● 연혁 및 통사 지금의 여주는 1469년<☞세종대왕 영릉을 능서면 왕대리로 모시면서 여주목으로 고침>에 금사였던 천령현과 여흥을 합병시킨 것인데 합병하기 전 천령의 지명은 술천(述川 일명 성지매)이었고 여주의 지명은 골내근(骨乃斤)으로 기록되어 있다.(중략)

삼국의 경계에 위치하였던 천령의 옛 땅 술천은 백제·고구려·신라의 순으로 차지하였다. 신라 경덕왕(742-764)이 행정구역을 정비하면서 술천은 기천(沂川)이라고 지명을 고치고 골내근(骨乃斤)은 황요라고 지명을 고쳐서 황요현을 기천의 영현(領縣)으로 삼아 기천현의 지시를 받도록 하였다.(중략)

그리고 육로보다는 수로의 이용이 훨씬 편리하였던 시대에 서울에서 가까운 기천이 황요보다는 여러 면에서 핲설 수 있는 조건을 지녔다. 때문에 시장(천령장)이 번창하였고 관내에 양자산·산두산·추읍산·파사산에 사찰이 많았다. 또 사람의 왕래가 많고 산수가 좋다보니 정부 요인들의 루당(樓堂)이 많아 정치적으로도 주요한 의미를 지녔으며술천성과 파사성은 군사적 요충지였다.

그와 옛부터 등신면에 등신장(登神莊)이 있었고 같은 지역에 어량현이 관내에 있었고 고려 말기에 들어서면서 강변에는 척약재(惕若齋) 김구용(金九容)·동정(東亭) 염흥방(廉興邦)·둔촌(遁村) 이집(李集)을 비롯한 많은 명신들이 은거하게 되었다.····

● 사회 경제적 환경 (상략)

(금사)는 넓은 강이 남북으로 흐르고 있어 관망이 좋을 뿐 아니라 인심이 후덕하여 비록 부자는 없었다 하더라도 사회적 상류층은 사류(士類)의 은거(隱居)가 많았던 곳이다. 특히 강변이 그러했고 심산에는 사찰이 많이 집중되어 있었다. 고려 말기의 정객들이 이곳에 루당(樓堂)을 많이 지었으니 동정(東亭) 염흥방(廉興邦)·목은(牧隱) 이색(李穡)·석탄(石灘) 이존오(李存吾)·둔촌(遁村) 이집(李集)·척약재(惕若齋) 김구용(金九容)· 송암(松菴) 이충원(李忠元)·졸옹(拙翁) 홍성민(洪聖民)·모재(慕齋) 김안국(金安國)·기천(沂川) 홍명하(洪命夏)·나재(懶齋) 홍명구(洪命耈)·택당(澤堂) 이식(李植)·북곡(北谷) 홍치중(洪致中)외 조선 말기 우당(藕堂) 민응식(閔應植)에 이르기 까지 이 곳에 은거하였다.

● 문화유적

10. 범사정(泛槎亭) 금사 이포리에 있던 정자로 모재 김안국이 벼슬에서 물러난 뒤 내려와 거처하던 곳인데 폐허가 되었다.

11. 봉서정(鳳棲亭) 광주이씨 시조인 둔촌(遁村) 선생이 고려의 기울어져 가는 국운을 바라보며 비분강개한 회한을 안고 그 때까지 봉직하였던 정삼품의 벼슬 판전교시사의 벼슬을 버리고 천령현으로 내려와 천령사와 봉서정을 짓고 주경야독과 논시강학하며 국가의 장래를 우려하며 포은·목은·야은을 비롯한 척약재 김구용·우현보 등과도 교류했으며 특히 포은 정몽주 선생은 봉서정의 둔촌 선생을 탐방하여 국정에 대한 자문을 받기도 하였다. 그러나 언제인가부터 소멸되어 폐허가 되었는데 정자를 광주이씨 후손인 송암 이형재 선생 등이 발의하여 막대한 경비를 들여 현재의 이포 수부촌(☞수굿말)에 1996년 6월16일에 복원하였다.

13. 삼선당(三僊堂) 일명 삼선당(三仙堂)으로도 불리우는데 금사면 이포리 192번지(면사무소로부터 약 200m-300m 지점에 150m 높이의 야산 침벽루 옆)에 위치하고 있으며 지금으로부터 약 500년 전 고려 말에 건립되었다. 동민의 안녕과 무환을 비는 수호신인 천령최씨 시조 부부를 제사하는 집이며 이곳에 봉안된 수호신의 묘는 이포리 188번지(삼선당으로부터 오른쪽 끝 언덕)에 있는데 「통정대부최공수(독)상지묘(通政大夫崔公秀(禿)象之墓)」라고 쓰여 있으며 숭정 9년 병자(1636년)에 수립하였다고 한다. 전설에 의하면 구려 우왕 2년 병진년 4월에 양주 회암사의 고승 나옹이 밀양의 영원사로 옮길 때 여주에 이르러(중략)

차량이 통행하자 지금으로부터 60-70년 전에 그 후손들이 모두 이포를 떠났고 묘는 폐허가 되다시피 하였다. 현재 그 후손인 최수만씨 한 집만 살고 있으며 그 당시 나옹 선사가 집고 다니던 지팡이를 꽂은 것이 싹이 나고 자라서 큰 은행나무가 되어 현재까지 잎이 무성하여 많은 은행이 달리고 있다.

16. 육우당(六友堂) 옛 문헌에 천령현에 있다고 기록되어 있을 뿐 현재 그 원래의 위치를 찾기가 어렵다. 이 당(堂)은 고려 공민왕 때의 학자 척약재(惕若齋) 김구용(金九容 : 1338-1384)이 고려(高麗)와 명(明)의 국교가 난관에 부딪히자 행례사(行禮使 : 사신)로 명나라에 들어가다가 요동에서 체포, 남경으로 압송되어 명제(明帝)의 명령으로 대리(大理)로 귀양간 뒤에 천령(川寧 : 여주)에 와서 육우당(六友堂)을 짓고 은거하다가 이 곳에서 병으로 세상을 떠났다. 이색이 기문(記文)을 짓고 정추(鄭樞 : 호는 원옹 : 圓翁, 우왕의 사부 : 師傅)가 부(賦)를 지었다.<제영과 지기 참조>

☞ 척약재(惕若齋) 할아버지께서는 중국 윈난성 따리(대리)로 귀양을 가시다가 1384년(우왕 10) 사천성 노주 영녕현 강문점(氵+盧州 永寧縣 江門坫)에서 병환이 나시어 47세를 일기로 돌아가셨고, 육우당은 1375년(우왕 1) 언사로 죽주(竹州)로 유배(流配)되었다가 어머니의 고향인 여흥군(驪興郡)으로 이배되었을 때 지으셨다.《출처 : 가보》

22. 침류정(沈流亭) 고려 말기의 명재상 염제신(廉悌신)이 있었다. 공민왕의 극진한 총애를 받았고 우왕의 절대 신임을 받았기 때문에 나라에 크나큰 공훈을 남겼고 또 그의 딸이 신비(愼妃)가 되어 벼슬은 영문하부사(領門下府事 : 수상)에 오르고 곡성부원군(曲城府院君)에 봉해졌는데 그 아들 염흥방(廉興邦 : 호는 동정 : 東亭)이 고려 조정의 요직으로 있으면서 당시의 상대적인 권신(權臣) 이인임(李仁任)의 폭정과 횡포에 대립하다가 한때 파직되어 예천으로 유배되었다가 석방되어 서울 가까운 천령(川寧 : 여주)에 와 있으면서 천령 금사리(川寧金沙里 : 현재의 금사면 금사리) 강변에 당(堂)을 짓고 당호(堂號)를 침류정(沈流亭)이라고 편액하고 목은(牧隱) 이색(李穡)에게 기문(記文)을 받았다. 금사에서 은거하다가 석방된 후에 벼슬에 재 등용된 후 권세로써 조반(趙半)의 토지를 몰수하는 등 불의를 저지르다가 이른바 조반의 투옥사건이 일어나 종내는 처형을 받았고 가산이 몰수되었으며 처자(妻子)는 종(奴)이 되는 비참한 최후를 마쳤으니 침류정(沈流亭)의 주인은 끝나고 정각(亭閣)은 오랜 세월 뒤에 폐허가 되었다.<제영과 지기 참조>

23. 침벽루(枕碧樓) 이포리 산 192번지 남한강 연안에 옛날 나옹선사가 짚고 다니던 지팡이를 꽂은 것이 싹이 나서 자랐다는 은행나무가 서 있는 곳에서 약 200m 정도 올라가면 침벽루라 불리우는 큰 누각이 있다. 많은 향유(鄕儒)들과 인근 각처에서 모여드는 시인묵객들이 여강과 그 위를 나르는 백로들의 모습을 보고 이태백과 두자미에 버금가는 명시를 많이 남겼다. 일설에 의하면 임진왜란 당시 왜병들이 여주에서 목선을 타고 와서 이포(川寧 : 천령)를 공격하러 온다는 정보를 탐지한 우리 의병들이 침벽루 근처에 은신하여 진을 치고 왜군을 섬멸하였다는 이야기가 전하여 내려오고 있다. 현재의 침벽루는 원래의 모습은 아니고 1994년에 군비 5,000만원을 들여 복원한 것인데 목조 건물이 아닌 시멘트로 복원한 것이 아쉽기만 하다.

● 인물 1. 김구용(金九容) : 1338년(충숙왕 복위 7)-1384년(우왕 10)

고려시대의 학자로 초명은 제민(齊閔), 자는 경지(敬之), 호는 척약재(惕若齋)이다. 본관은 안동(安東)으로 상락군(上洛君) 묘(昴)의 아들이다. 공민왕 때 16세로 진사(進士)가 되었고, 그 후 문과(文科)에 급제하여 덕녕부주부(德寧府注簿)를 거쳐 민부의랑겸성균직강(民部議郞兼成均直講)이 되었다. 1367년(공민왕 16) 성균관이 중영(重營)되자 정몽주(鄭夢周)·박상충(朴尙衷)·이숭인(李崇仁) 등과 함께 정주학(程朱學)을 일으키고 척불양유(斥佛楊儒)의 선봉이 되었다. 친명파(親明派)로서 1375년(우왕 1)에 삼사좌윤으로 있을 때 이숭인(李崇仁)·정더전(鄭道傳)·권근(權近) 등과 북원(北元)에서 온 사신의 영접을 반대하다가 죽주(竹州)에 유배되었다가 1381년(우왕 7)에 다시 풀려나와 좌사의대부(左司議大夫)가 되었고 이듬해 대사성(大司成) 이어 판전교시사(判典校寺事)가 되었다. 고려와 명의 국교가 난항에 부딪치자 1384년 행례사(行禮使)로 명나라에 가던 중 요동(遼東)에서 붙잡혀 남경(南京)으로 압송된 뒤 대리(大理)로 유배되어 가다가 여주 천녕현(驪州 川寧縣)에서 병사하였다.

☞ 척약재(惕若齋) 할아버지께서는 여주 천녕현(驪州 川寧縣)에서 병사하신 것이 아니고 노주 영녕현(氵+盧州 永寧縣)에서 돌아가셨다.

2. 김안국(金安國) : 1478년(성종 9)-1543년(중종 38)

조선 중기의 문신으로 자는 국경(國卿), 호는 모재(慕齋)이다. 본관은 의성(義城)으로 참판(參判) 정국(正國)의 형으로 김굉필(金宏弼)의 문인이다.1501년(연산군 7)에 생원시(生員試)·진사시(進士試)에 합격하였고, 1503년(영산군 9) 별시문과(別試文科)에 을과(乙科)로 급제하여 승문원(承文院)에 등용되었고 이어 박사(博士)·부수찬(副修撰)·부교리(副校理) 등을 역임하였다. 1507년(중종 2) 문과중시(文科重試)에 병과(丙科)로 급제하여 지평(持平)·장령(掌令)·예조참의(禮曹參議)·대사간(大司諫)·공조판서(工曹判書) 등을 지내고 1517년 경상도관찰사(慶尙道觀察使)가 되어 각 향교에 소학(小學)을 권하고 농서(農書)·잠서(蠶書)의 언해(諺解)와 벽온방(辟瘟方)·창진방(瘡疹方) 등을 간인(刊印)하여 보급하였다. 1519년 을사사화(乙巳士禍) 때 전라도관찰사(全羅道觀察使)로 나가 있어 화는 면하고 파직되었으며, 1537년에 다시 기용되어 예조판서(禮曹判書)·대사헌(大司憲)·병조판서(兵曹判書)·좌참찬(左參贊)·대제학(大提學)·찬성(贊成)·판중추부사(判中樞府事)·세자이사(世子貳師) 등을 역임하였다. 1541년 병조판서(兵曹判書)로서 천문(天文)·역법(曆法)·병법(兵法)에 관한 서적의 구입을 상소하고 수태(水苔 : 물이끼)와 저(楮 : 닥나무)를 화합하여 태지(胎紙 : 종이)를 만들어서 왕에게 바치고 이 생산을 권장하였다. 조광조(趙光祖)와 함께 지치주의(至治主義)를 주장했으나 급격한 개혁에는 반대하였다. 성리학 뿐만 아니라 천문(天文)·주역(周易)·농사(農事)·국문학(國文學)에도 조예가 깊었다. 관직에서 물러나서 여주로 내려와 여생을 마쳤으며 인조의 묘정(廟廷)에 배향되었고 여주의 기천서원(沂川書院), 이천의 설봉서원(雪峯書院), 의성의 빙계서원(氷溪書院) 등에 제향되고 있다. 시호(諡號)는 문경(文敬)이며 저서로는 『모재집(慕齋集)』『동몽선습(童蒙先習)』등이 있다.

☞ 안동김씨 문온공파 직제학공계 음성공 후손 가보에 김시정(1680-1752)이 쓰신 육우당구기기(六友堂舊基記)가 있다. 그 내용은 ‘(상략) 그런데 다행스럽게도 지금 종형(從兄) 시경(始慶 1659-1735)씨가 황려(黃驪)에 가서 살면서 우연히 마을 사람과 시사(時事)를 말하게 되었고, 이호(梨湖)에서 한 유지(遺址)를 얻게 되었는데 곧 선조(先祖)께서 선정하여 집을 지었던 곳이다. 지금은 달관(達官) 김모(金某)의 점유가 되었으니 추심(推尋)하여 얻을 수가 없다. 비록 그러하나 지금 선조께서 노닐던 곳을 분명히 알았으니 그 땅은 마음에서 떠나기 않고 가슴에 차 있을 것이다.

더구나 종형(從兄)이 거주하는 곳과 선조의 고기(古基)가 불과 하루아침에 다다를 가까운 곳이니, 그 우러르고 탄식하고 또 기뻐하고 느끼는 것이 다른 고을에 견줄 바가 아니다. 아! 지난날 나의 소유(所有)였던 것이 지금은 타인의 소유가 되었으니 오늘 타인의 소유가 후세에 우리 집 물건이 되지 않을지 어찌 알겠는가. 무릇 우리 동종(同宗)은 나의 말을 잊지 말고 후일을 기다리는 것이 좋겠다.‘

여기서 ‘달관 김모’란 모재 김안국을 비롯한 그 후손이 아닐까하며 이들과 연관지어 살펴볼 필요가 있다고 본다.

● 전설과 민담, 민속

1. 천령최씨 시조묘와 삼선당(三僊堂)

금사면사무소의 맞은편 약 300m쯤 거리에 150m 정도 높이의 야산이 있다. 또한 산의 동쪽 벼랑 밑으로는 남한강물이 굽이쳐 흐르고 있으며 서북쪽으로는 인가(人家)가 밀집해 있다. 그리고 이 산의 북쪽 산록(山麓)에는 봉분 둘레가 15m 가량되는 잘 손질된 묘소가 있는데 이 묘가 바로 천령최씨의 시조로서 통정대부최공독상지묘(通政大夫崔公禿象之墓)이다.<비문에는 숭정 9년 병자(1636)년에 세웠다고 새겨져 있음>

이 묘에서 남쪽으로 30m쯤 가면 약 3평 가량되는 목조와가(木造瓦家)의 사당(祠堂)이 있는데 이 동네에서는 이름하여 삼선당이라고 부르고 있다.

전설에 의하면 이 사당과 묘와는 서로 밀접한 연관 관계가 있으며 여말선초(麗末鮮初)의 고승 나옹선사와도 관계가 있다고 한다.

600여년 전 옛날 이 마을에는 최씨의 부자(父子)가 살고 있었는데 서울을 오가며 낡은 거룻배 한척을 가지고 남의 짐을 운반하여 주며 그 품삯으로 어렵게 살아가고 있었다.(중략)

당시 이포에는 현재의 면소재지 뒤편 속칭 수굿말이라는 곳에만 몇 호의 인가가 있었을 뿐 이 묘지 쪽으로는 인가가 없었다고 한다. 이포는 주변이 험한 산으로 둘러쌓여 있어 육로는 험하였지만 바로 앞을 남한강이 흐르고 있어 옛부터 강을 이용한 수상교통이 발달하였었다. 도사(道士)가 묘자리를 잡아준 이후 인가가 늘어 마을이 형성되고 번창하게 되었다고 한다.

2. 삼선당(三僊堂)의 전설

“여강(驪江)은 넓고 아득하여 용문산을 둘렀는데 언덕 맞은편에 고기잡이 먼 마을 있음을 알겠네.”라고 옛 시인 염흥방(廉興邦)은 읊조렸다.

바로 여주군 금사면(金沙面)은 본래 고구려 술천군(述川郡)인데 옛 지명이 일명 성지매(省知買)이다. 신라 때 기천(沂川)으로 고쳤다가 고려 때 지금의 이름으로 부르게 되었다. 한다.

질펀한 들녘과 낮은 산의 협곡진 계곡을 가로지르며 천년 회억을 번가르듯 유유히 흐르는 강물과 들녘이 삼천당이 있는 언덕에서 멀리까지 내려다보이는 경관은 참으로 아름다운 풍광을 물들인 절경이다.

운치있는 산세와 덥수그러진 나무를 물그림자 지며 지저귀는 산새소리, 날아가는 물새소리 운율과 경관이 조화롭게 어울려 고려의 시인 척약재(惕若齋) 김구용(金九容)은 외가 동네에 유배되어 와 육우당(六友堂)을 짓고 이르기를 “조각배 짧은 노로 가시사립 두들기니(片舟短棹款紫門)/ 비오는 밤에 도리어 물위 마음이 아득하구나(雨夜環迷水上村)/ 묻노니 금사가 어느곳이뇨(爲問金沙何處是)/ 수풀 사이로 등불만 깜박거리네(一燈明暗隔林原)”라고 하였다.(하략)

<문온공의 가계 요약> (2005. 8. 16. 주회(안) 제공)

○김흔 장군 사위 민적, 외손자 민사평, ○척약재 외가(민사평) 동네 = 천령현(현 금사면) 육우당, ○외조부 민사평(1295-1359) 묘 : 1359년 65세, (?여흥) 대덕산(大德山) 감응사(感應寺) 남쪽 둔덕에 ○외조모 김씨(김륜의 딸) 묘 : 1374년 73세, (여흥) 고을 남방에 있는 발산(鉢山) 서쪽 (驪江之西) 기슭에 ○어머니 민씨(민사평의 딸, 김묘 배위) : 1361년부터 여흥(驪興)에 살면서 친정 어머니 김씨(김륜의 딸)를 모셨고, 1379년 56세 돌아가시니 척약재가 조모 김씨(金氏) (◀김혼1239-1311 여, 김승택 배위)의 무덤 곁 (추정 : 여주 남 십리 발산 근처)에 장사하였는데, 거리가 십 몇 보나 되었다.--- ○그리고 안정공파 김구덕-김오문-김중엄-김뉴, 군사공파 김전, 안렴사공파 김환 등등 여주 일대는 고려시대 조선초기 우리 가문과의 수수께끼가 있는 듯 합니다. 우리들의 발걸음이 계속 이어져야 할 듯...

2) 육우당 관련 기록 자료

(1)<신증동국여지승람>내 기록 (2001. 3. 4. 영환(문) 제공) **신증 동국여지승람 제7권

여주목(驪州牧) 山川--勝山- 주 남쪽 10리에 있다. 고려 김구용(金九容)의 시에 "깨끗한 청산에 들불이 침노하여,소나무 삼나무 다 타버리어 다시 마음만 상하는구나. 지난해 철쭉꽃이 피던 곳, 도리어 잡목만 울창하게 우거졌네"라고 하였다.

**척약재 학음집 "驪江勝山有感 "척약재 김구용의 문학세계(성범중저.울산대츨판) 405쪽

佛宇- 報恩寺-여강 동쪽 기슭 봉미산에 있다. 옛 신륵사인데, 벽돌탑이 있어 벽절이라 속칭한다.

김구용의 시에 "참나무 돛대는 갈대 여울을 돌고, 소나무배는 돌다리에 매었구나. 맑은 바람은 늙은 나무에 불고, 밝은 달은 긴 강에 가득찼네, 설법하니 용도 응당 들을 것이요, 참선하니 범도 스스로 엎드리네. 오가며 그윽한 정취 있으니, 이끼 짙은 배창에 어울렸네"라고 하였다.

*참고 척약재 학음집 "정사 팔월 경오일에 ...." - 김구용의 문학세계 -181 페이지

川寧廢縣 -주 서쪽25리에 있다. -四友堂---마암에있다--(馬巖-州 동쪽 . 1리에있다) ------근자에 김선생 경지(敬之=김구용의 字)가 여강에 계셔 당을 이름하여 四友라 하였으니 이것은 雪,月,風,花를 뜻한 것이었는데 후에 江,山을 더하여 六友堂이라 하였다. 그 벗함이 어찌 뜻이 깊지 않겠는가. 그러나 그 숭상하는 것이 다 선생이 벗한 바가 인륜일용(人倫日用)의 떳떳한 데 있고, 형색이 玩好한 데 있지 아니한 것만 같지 못하니, 벗을 취하는 도리가 이에 극진하였다........ 국역 신증동국여지승람 여주목 83 페지 참조

沈流亭- 천령 금사리에 있다.

----김구용의 시에 "멀리 남국에 노닐기를 이미 삼년인데, 깃발을 예천에서 금사로 옮겼네 伊庵의 유적이 있으니 침류정에서 책을 베고 잠드노라"하였다

*奉和東亭相公沈流亭四絶... 김구용의 문학세계 321쪽 참조

六友堂:천령현에 있다. 척약재 김구용이 여강에 귀양와서 당을 짓고 육우라 이름하였다.

李穡의 六友堂記에... 정추(鄭樞)의 六友堂賦에.....

(2)육우당기-목은 이색 (2001. 6. 15. 영환(문) 제공)

*육우당(六友堂) : 문온공의 당호

목은선생께서 지으신 육우당기(六友堂記)를 올립니다. 육우당은 척약재선조께서 여흥(지금의 여주)에 계실때 계신 당호입니다. 당시 천녕현(川寧縣)에 있었다고 되어 있으나 현재 정확한 위치를 알 수 없지만, 여러가지 정황으로 보아 현재 금사면 금사리 이포대교 근처일 듯합니다. 현지에 답사도 하여보았지만 바위와 5-600년된 은행나무가 있는것도 확인하였습니다. 신륵사 옆에 있는 마암위의 정자는 아닌 것이 틀림없을 듯 합니다. 앞으로 이에 관한 자료가 있으시면 연락 바랍니다. 육우당기 원문 볼 수 있는 곳; 척약재학음집,목은집,동문선,신증동국여지승람,

육우당기 번역문(울산대 성범중 교수 번역)

六友堂記.(이색.목은문고 권3) 永嘉 金敬之(척약재,김구용의 字)가 그 당을 아름하여 四友라 하였으나, 대체로 康節선생의 雪.月.風.花를 취한 것이다. 나에게 설명하기를 청하였으나, 내가 그것을 배우기를 원하지 않았고, 또 그럴 겨를이 없어 응하지 못한 지가 오래 되었다. 그가 여흥에 있으면서 글을 보내와 말하기를, "지금 우리 외가에 있는데 강산의 아름다움이 나를 아침.저녁으로 위로하는 것이 유독 설.월.풍.화.만이 아닌 까닭에, 여기에 江.山.을 六友라 하였으니, 선생은 가르침을 주십시오"라고 하였다. 내가 말하기를 "내가 쇠약하여 병든 지 오래였다. 위로 天時가 변하여도 내가 모르고 아래로 地理가 허물어져도 나는 모를 뿐이다. 康節의 학문은 數理에 깊은 것인데, 이제 비록 '江.山'두 글자를 그 위에 더 써서 강절과 같지 아니함을 보인다 하나 易이 六龍.六虛는 강절의 학문에서 나온 것이니, 이 또한 강절에게 돌릴 뿐이다. 비록 그러나 이미 배우기를 원하지 않는다 하였으나, 이것을 버림에 어찌 말이 없겠는가? 말하자면 산은 우리 仁者가 즐기는 것이니 산을 보면 내 仁을 보존하고, 물은 智者가 즐기는 것이니 강을 보면 내 智를 보존하는 것이다. 눈이 겨울의 따뜻함을 누르는 것은 나의 기운을 가운데 보존시킴이요, 달이 밤에 밝은 빛을 내는 것은 나의 몸의 평안함을 보존하는 것이다. 바람은 팔방이 있어 각기 철마다 나의 망녕된 움직임이 없으며, 꽃은 사시가 있어 각각 類로써 모이니, 나의 차례를 잃음이 없는 것이다. 또 더욱 敬之씨는 마음이 깨끗하여 한 점의 티끌도 없고, 또 사는 곳이 사잉 밝고 물이 푸르니, 맑은 거울고 비단 병풍이라 하여도 욕됨이 없을 것이다. 눈이 오면 孤舟衰笠이 더욱 아름 답고 , 달이 뜨면 높은 누각에서 술을 마시는 것이 더욱 아름답다. 뜻은 書榻에서 그 그윽하여지는 것으로 네 절의 좋은 경개가 각각 그 극치를 다하여, 강산의 사이에 經緯하였다. 敬之는 어머니를 모시는 여가에 강에서 배를 타고, 짚신 신고 산에 올라 落花를 세고, 淸風에 서서 눈을 밟고 중을 찾으며, 달은 대하여 손님을 부르니 사시의 즐거움이 또한 그 극치를 다함이니, 경지씨는 일세에 獨步하는 분이다. 同志를 벗함에 있어서도 위로 옛사람을 벗으로 하니, 옛사람을 하나 둘로 셀 수 없는 것이요, 벗을 現今에서 구하면 우리 같은 이로 어찌 적다고 하겠는가. 그러나 경지씨가 취한 것이 이와 같으니, 경지씨는 일세에 독보하는 분이다. 비록 그러하나 천지는 부모요, 物은 나와 한 편이니 어디에 가서 벗하지 못하이요? 더욱 大畜의 산과 習坎의 물은 강습하여 많이 아는 것이랴? 참으로 나의 유익한 벗이다"이라 하고 이 육우당기를 짓는다.

<육우당기 원문 및 국역문> (2011. 2. 9. 은회(익) 제공)

六友堂記(육우당기)-李穡(이색)

永嘉金敬之氏(영가금경지씨) : 영가(永嘉) 김경지(金敬之)는 名其堂曰四友(명기당왈사우) : 그 집을 사우당(四友堂)이라 이름했는데 盖取康節先生雪月風花也(개취강절선생설월풍화야) : 아마도 강절(姜節)선생의 눈ㆍ달ㆍ바람ㆍ꽃이란 것을 취하였을 것이다 請予說其義(청여설기의) : 그는 나에게 그 뜻을 해설해 줄 것을 청했다. 予不願學也(여불원학야) : 그러나 나는 원래 강절을 배우기를 원하지도 않은데다가 且無暇未之應久矣(차무가미지응구의) : 또한 겨를조차 없어 오랫동안 응해 주지 못하였더니 其在驪興也(기재려흥야) : 그가 여흥(驪興)에 살면서 以書來曰(이서래왈) : 편지를 보내어 말하기를 今之在吾母家也(금지재오모가야) : “지금 우리 모친의 집에 있는데 江山之勝(강산지승) : 강(江)과 산(山)의 좋은 경치가 慰吾於朝夕(위오어조석) : 조석으로 나를 위안하여 非獨雪月風花而已(비독설월풍화이이) : 눈ㆍ달ㆍ바람ㆍ꽃의 사우(四友)만이 아니오라 故益之以江山曰六友(고익지이강산왈륙우) : 강과 산을 더하여 육우(六友)라고 하였으니 先生其有以敎之(선생기유이교지) : 선생께서 해설하여 가르쳐 주시오.” 하였다. 予曰(여왈) : 나는 말하기를 吾之衰(오지쇠) : “나는 쇠하고 病也久(병야구) : 병든지 오래되어 天時變于上(천시변우상) : 천시(天時)가 위에서 변하는데도 吾懵然而已(오몽연이이) : 나는 몽매하게 알지 못하고 地理隤于下(지리퇴우하) : 지리(地理)가 아래에서 변하는데도 吾冥然而已(오명연이이) : 나는 어두워 느끼지 못할 뿐인데 康節之學(강절지학) : 강절의 학설은 深於數者也(심어수자야) : 상수(象數; 천지의 운행과 만물의 형상)에 밝다. 今雖以江山冠之(금수이강산관지) : 지금 비록 강과 산을 눈ㆍ달ㆍ바람ㆍ꽃의 4가지에 더하여 示不康節同(시 불강절동) : 강절과 같지 않다는 것을 보였으되 然易之六龍六虛(연역지륙룡륙허) : <주역(周易)> 의 육룡(六龍)과 육허(六虛)에서 爲康節之學之所從岀(위강절지학지소종岀) : 강절의 학설이 나온 바이니 則是亦歸於康節而已(칙시역귀어강절이이) : 그대의 육우(六友)란 것도 상수(象數)의 학설과 같을 뿐이다. 雖然(수연) : 비록 그러하나 旣曰不願學(기왈불원학) : 이미 강절의 학설을 배우기를 원하지 않는다고 하였으니 則舍是豈無言乎(칙사시기무언호) : 상수 밖의 학설인들 말할 것이 없지 않겠는가. 曰山吾仁者所樂也(왈산오인자소악야) : 산은 우리 어진 이의 즐겨하는 것이라 見山則存吾仁(견산즉존오인) : 산을 보면 나도 어질어[仁]지고 水吾智者所樂也(수오지자소악야) : 물은 우리 지혜로운 이의 즐겨하는 것이라 見江則存吾智(견강즉존오지) : 강을 보면 나도 지혜로워 진다. 雪之壓冬溫(설지압동온) : 눈이 추위를 덮어 따뜻해지니 保吾氣之中也(보오기지중야) : 나의 기운을 적중하게 보존해 주는 것이요 月之生夜明(월지생야명) : 달이 밤에 나와 밝으니 保吾體之寧也(보오체지녕야) : 나의 몸을 편안하게 보존하는 것이로다. 風有八方(풍유팔방) : 바람이 팔방(八方)에서 各以時至(각이시지) : 각각 때를 따라 이르니 則吾之無妄作也(즉오지무망작야) : 내가 망녕되지 않게 하는 것이요 花有四時各以類聚(화유사시각이류취) : 꽃이 사시(四時)로 각각 종류대로 모이게 되니 則吾之無失序也(즉오지무실서야) : 나의 차례를 잃지 않게 하는 것이로다. 又况敬之氏胷中洒落(우황경지씨흉중쇄락) : 하물며 경지(敬之)는 가슴속이 맑아 無一點塵滓(무일점진재) : 한점의 티끌이나 찌거기도 없고 又其所居山明水綠(우기소거산명수록) : 또 그가 사는 곳은 산이 푸르고 물이 맑아 謂之明鏡錦屛(위지명경금병) : 밝은 거울이나 비단 병풍과 같다고 일컬어지는 곳이니 ?無忝也哉(?무첨야재) : 더할 곳이 있겠는가 雪也在孤舟蓑笠爲益佳(설야재고주사립위익가) : 눈은 외로운 배 위의 도롱이와 삿갓에 덮인 것이 더욱 아름답고 月也在高樓樽酒爲益佳(월야재고루준주위익가) : 달은 높은 다락과 술잔에 비춘 것이 더욱 아름답도다. 風在釣絲(풍재조사) : 바람은 낚싯줄에 부니 則其淸也益淸(즉기청야익청) : 그 맑음이 더욱 맑고 花在書榻(화재서탑) : 꽃이 책장[書函] 위에 있으니 則其幽也益幽(즉기유야익유) : 그윽한 것이 더욱 그윽하도다. 四時之勝(사시지승) : 4가지 좋은 점에서 各極其極(각극기극) : 사시(四時)의 경지가 각각 더욱 지극한데 以經緯乎江山之間(이경위호강산지간) : 강산(江山) 사이에서 조화를 이루도다. 敬之氏侍側餘隙(경지씨시측여극) : 경지는 어버이를 모시는 여가에 舟乎江(주호강) : 강물에 배 띄우고 屩乎山(교호산) : 산에는 나막신으로 올라 數落花立淸風(수락화립청풍) : 맑은 바람 앞에 서서 떨어진 꽃잎을 헤아리도다. 踏雪尋僧(답설심승) : 눈을 밟아서 중을 찾고 對月招客(대월초객) : 달을 대하여 손[客]을 청하니 四時之樂(사시지악) : 사시로 즐거움이 亦極其極矣(역극기극의) : 역시 지극하도다. 敬之氏(경지씨) : 경지(敬之)는 其獨步一世者哉(기독보일세자재) : 아마 한 세상에 남이 따를 수 없이 뛰어난 재주이리라. 友同志也(우동지야) : 그러나 벗이란 것은 뜻이 같은 것이니 尙友乎古(상우호고) : 멀리 옛 사람을 벗하려면 則古之人(칙고지인) : 옛 사람이 不可以一二(불가이일이) : 한 둘이 아닐 것이요 計求友乎(계구우호) : 지금 사람을 벗하려면 今則如吾儕者(금즉여오제자) : 나와 같은 무리가 亦豈少哉(역기소재) : 어찌 적으리오? 然敬之氏所取如此(연경지씨소취여차) : 그러나 경지는 강ㆍ산ㆍ눈ㆍ달ㆍ바람ㆍ꽃 여섯 벗[六友]만이 있으니 敬之氏其獨步一世者哉(경지씨기독보일세자재) : 경지는 아마 한 세상에 남이 따를 수 없는 뛰어난 재주다. 雖然(수연) : 비록 그러하나 天地父母也(천지부모야) : 천지는 부모와 같고 物吾與也(물오여야) : 만물은 나의 동류(同類)이니 何往而非友哉(하왕이비우재) : 어디로 간들 나의 벗이 아닐까보냐. 又况大畜之山習坎之水(우황대축지산습감지수) : 또한 하물며 대축(大畜) 괘(卦)의 산(山)과 습감(習坎)의 수(水)를 강론함에 있어서랴 講習多識(강습다식) : 많이 익힌다면 眞吾益友也哉(진오익우야재) : 진실로 나의 벗일 것이다. 於是(어시) : 이로써 作六友堂記(작륙우당기) : 육우당(六友堂)의 기(記)를 짓노라.” 하였다.

(3)六友堂賦- 정공권(정추) (2005. 11. 29. 영환(문) 제공) 육우당부 정추(정공권) 원재집

저 여강 바라보니 새로운 堂이 장려하네 아, 탁월히 높은 분이여 여기에 아름다운 벗들을 모았네 그 벗함이 오직 여섯인데 보통사람은 친할만한 것이 아니라네 高人이 더불어 평소에 그들과 어울리니 흉금을 그들로부터 속세티끌을 끊었구나 아, 아름답구나 저 양하게 긴 흐름이여 흐름의 근원이 있어 쉬지를 않네 저 까마득하고 아래가 두터움이여 높아도 위태롭지 않아 편안한 집이로다 저 꽃봉오리의 찬란함이여 아름다움 품었다가 때가 되면 피어나리 저 달의 곱디고운 모습이여 치우침없이 멀리 비추는 촛불이구나 巽二가 맑을 바람을 명하고 滕六은 나쁜 것을 숨겨주네 동서남북이 모두 그 어진 덕을 자랑하고 빛내네 손님과 주인이 서로 마주함이여 웃음소리도 장쾌하지 않던가 주고받는 말씨는 우뢰같고 낮이 다가고 밤늦도록 지내네 만일 그 거처를 말하자면 太極으로 집을 지었고 그 족속을 상고하면 천지사방에 두루하였네 천지가 이미 개벽되고 형상이 나타나 법도 그대로이네 세속이 어두워서 늘 함께 하면서도 알지 못하네 아, 나의 혼미함이여 눈못보는 장님과 무엇이 다르랴 아름답도다 洛의 元孫이여 일찍이 周易을 연구하고 벗을 알아 굳게 맹세하여 진심으로 중심을 얻었도다. 이에 六一老人이 있어 그 행함이 빨리 자취가 없네 이미 八區를 두루 살피고 고향에 들러 몇일 묵었네 드디어 당에 올라 손님에게 읍하고 주인 불러 말하기를 어질구나 그대의 여섯벗님들이여 진실 초월하여 세속을 벗어났네 그러나 그 득실에 어찌 말이 없겠는가 바야흐로 기둥에 기대니 물결은 맑고 발을 거두니 산이 푸르네 봄 동산에 흐트러진 紅綠이여 가을하늘에 걸린 맑고 깨끗한 달이여 바야흐로 무더울때는 맑은 물결에 부딪치고 겨울에는 따뜻한것을 누르고 흰눈을 뿌리네 이때에 혹 슬을 대하고 쟁을 타며 난간에 기대어 피리소리 듣네 정신이 화열하고 뜻이 맞으니 이 즐거움을 어찌 다하랴 물이 가까워 즐기면 옷이 젖고 위험한 산 오르면 나막신 부러지네 색을 사랑하면 천성을 해치고 밝음을 즐기면 눈이 상한다네 시원한 것 먹기를 즐기면 병이나고 찬 것을 너무 범하면 동상을 입네 내 일찍이 공자의 말씀을 들으니 벗에게 자주 충고하면 소원해진다고 했던가 그 咸卦가 幢幢함이여 성인이 아름답게 여기지 않네 일반사람들이 정을 좋아함이여 마음이 험하고 헤아릴 수 없네 처음 사귈때는 아교처럼 붙다가 문득 노하여 눈을 흘기네 이제 그 원인을 찾아보니 사물과 내가 적이 되었기 때문일세 비록 여섯 벗이 맑다하나 敵이 되니 마찬가지네 큰덕을 지낸 大人이여 천지를 초월하여 홀로 서 있네 등지고 있어 몸을 보지 못하니 하물며 흔들리는 것을 볼 수 있으랴 어찌하여 여섯벗을 버리고 대인을 따라 배우지 않는가 했더니 주인이 들판을 돌아보며 빙그레 웃으며 하는 말이 그대의 하는 말이 내가 들은 바와 다르네 저 方과 物은 類로 모이고 무리로 나위어져 법칙이 없음이 없는 것이네 어찌 대인의 학문이라고 반드시 공하고 고요하리요 저 벗의 좋고 나쁨은 내 자신으로부터 損益하는 것이네 그 物이 없는 미묘한 진리에 들어가 숨쉬기 보다는 차라리 손님과 즐김이 났네 하였다네 이어서 노래하기를 달은 산언덕에 비추고 바람은 솔솔 불어오니 강에는 절로 물결이 이네 꽃 중에는 말을 아는 것이 더욱 아름답고 눈 녹은 물은 차를 끓일 수 있네 이에 서로 크게 웃으니 누가 주인이고 누가 손님인고

*<원문> 六友堂賦

瞻彼驪江之域。 有新堂兮翼翼。 繄卓犖之高人兮。 於爲會其嘉客。 其所友者伊六兮。 匪庸流之可親。 高人與之有素兮。 胸襟以之絶塵。 噫嘻美哉。 彼洋洋而流惡兮。 行有尙而不息。 彼峨峨之厚下兮。 高不危而安宅。 彼芬葩之灼灼兮。 於含章以時發。 彼望舒之娟娟兮。 粵無私之遐燭。 巽二申命兮穆若。 滕六便嬛兮掩慝。 自選兮南北。 悉夸耀其令德。 宛主賓之相接。 何笑聲之啞啞。 交談鋒其若雷。 式崇日而竟夕。 若乃原其居則家于大極。 稽其旌則遍于六幕。 自混沌之旣闢。 形象著兮維式。 羌世俗之懵若。 常與共而不誠。 于嗟儂之涽兮。 與夫育而奚▓。 猗上洛之元▓。 早研思於大易。 知良朋以固結。 蓋由中之有得。 爰有六一老人。 迅其行之無迹。 旣周覽乎八區。 過里閭而▓▓。 遂登堂而揖客。 進主人而告之曰。 賢哉。 子之友于六也。 信莫然而出俗。 然其得失豈▓說乎。 方其倚柱兮波明。 鉤簾兮岑碧。 春園其紅綠。 掛秋空兮皎潔。 方暑溽而淸▓。 ▓冬溫兮洒白。 於斯時也。 或對▓兮彊▓。 或憑欄兮▓笛。 神怡志▓。 此樂何極。 至若樂近乎瀰則濡裳。 數乘乎巇則折屐。 色愛之酷也伐性。 明翫之尤也傷覿。 好觸乎爽也生疾。 恒犯乎寒也患▓。 予嘗聞諸夫子。 朋友數斯疏矣。 其在咸而憧憧。 匪聖人之所美。 烝俗情之相好。 方寸險其莫測。 始其交也若漆。 忽焉怒兮反目。 乃乘除其因由兮。 緣物我之成敵。 雖六者之淸兮。 迨爲敵則一也。 有一德之大人兮。 超兩儀而獨立。 艮其皆不見其身兮。 矧來撓之可矚。 盍捐子之友六。 從大人以學焉。 主人乃廻望隰原。 苑爾笑而颺言。 吾子之云。 異乎我聞。 夫方之與物。 類聚群分。 莫不有則。 夫豈大人之學。 必也廓乎虛寂。 吁彼朋之若否。 其自我而損益。 與其退藏於無物。 寧出而與客樂兮。 乃歌曰月出照兮山之阿。 風徐來兮江自波。 花之解語者益佳。 雪水可以煎茶。 於是相與嗢噱。 竟莫知其孰主孰客。

(4)<육우당 터> 찾기 단서 (2003. 4. 29. 태영(군) 제공)

신 동국여지승람 여주목

고적 천녕폐현(川寧廢縣) :- 중략 - 마암(馬巖) : 주 동쪽 1리에 있다. 속담에 전하기를, "황마(黃馬)와 여마(驪馬)가 물에서 나왔기 때문에 군을 이름하여 황려라 하였다." 한다. 바위가 마암으로 이름을 얻음도 이때문이라 한다. 이규보(李奎報)의 시에, "웅건하고 기특한 쌍마(雙馬)가 물가에서 나오매, 현 이름을 이로부터 황려라 하였네. 시인은 옛것을 좋아하여 번거로이 증거를 캐물으나, 오 가는 고기잡이 늙은이야 어찌 알리." 하였다. 사우당(四友堂) : 마암(馬巖)에 있다. 임원준(任元濬)이 당(堂)을 짓고, 이름을 사우(四友)라 하였다. - 중략 –

근자에 김선생 경지(敬之)가 여강(驪江)에 계셔 그 당(堂)을 이름하여 사우(四友)라 하였으니, 이것은 설(雪)ㆍ월(月)ㆍ풍(風)ㆍ화(花)를 위한 것이었는데, 뒤에 강(江)ㆍ산(山)을 더하여 육우(六友)로 하였다. – 중략 –

침류정(沈流亭) : 천녕(川寧) 금사리(金沙里)에 있다.

이색(李穡)의 기(記)에, "염동정(廉東亭 이름은 흥방(興邦))이 귀양살이 할 때, 안으로 천녕현(川寧縣)에 옮기어 물에 걸쳐 정자를 짓고, 그 위에서 노닐며 쉬었다. - 중략 –

김구용(金九容)의 시에, "멀리 남국에 놀음이 이미 3년인데, 깃발을 예천(醴泉)에서 금사로 옮겼네. 이암(伊菴)의 유적이 있으니, 침류정 위에서 책을 베고 조노라." 하였다.

육우당(六友堂) : 천녕현에 있다. 척약재(惕若齋) 김구용(金九容)이 여강에 귀양와 당(堂)을 짓고 육우(六友)라 이름하였다.

정추의 부에 “저 여강 지역을 바라보니, 새로운 당(堂)이 있어 장려하구나. 아, 탁월한 높은 사람이여, 여기에 아름다운 손을 모았구나. 그 벗함은 오직 여섯인데 보통 사람이 친할 만한 것이 아니네 - 중략 – 달이 비침이여, 산 언덕이로다, 바람이 슬슬 불어 옴이여, 강이 스스로 물결치누나. 꽃은 말을 아는 것이 더욱 아름답고, 눈 물[雪水]은 차를 끓일 수 있네. 이에 서로 크게 웃으니, 누가 주인이고 누가 손인지 알 수 없네.‘ 하였다.” 했다.

금사면은 여주군의 서북쪽에(지금의 이포대교주변) 위치하고 있으며 북으로는 양평군 강상면, 광주군 실촌면에 접하고 있고 동남단은 흥천면 내사리, 문장리, 계신리와 이천시 신둔면, 백사면과 접경을 이루고 있다. 지리적으로 금사면은 남한강을 통한 수운이 편리하고 서울과 육상교통로 접근이 용이하여 조선시대 관료들의 피난지 및 낙향지역으로 이용되어 아직도 그 자취가 많이 남아있어 고장의 전통과 품위를 보여준다.

(5)육우당 터 인근의 마애불 내용 (2007. 3. 22. 영환(문) 제공)

출전 : 경향신문

[한강을 걷다](32) 계신리 마애여래입상·이포 입력: 2007년 03월 16일 15:08:24 -새기다만 얼굴하나, 헛 살았구나- 남한강 물길을 오가는 사람들을 지켜주던 마애불, 마애불 앞으로 삼산천이 흐르며 멀리 보이는 강이 남한강이며 강 건너는 여주 대신면이다.

비 그친 뒤의 봄은 겨울과도 같았다. 바람은 한없이 모질었으며 감탕처럼 녹았던 땅은 다시 꽁꽁 얼어붙고 말았다. 황려, 곧 여주가 고향인 이규보는 ‘꽃샘바람(妬花風)’이라는 시에서 노래한다. 꽃필 땐 모진 바람도 많다고 말이다. 마치 비단을 가위질하듯이 섬세하게 아름다운 꽃을 피워 놓고 또 미친 것 같은 거센 바람을 몰고 와서는 꽃을 떨어뜨리는 아이러니 앞에서 그는 다시 노래한다. 바람의 직책은 만물을 고무하는 것이라고 말이다. 이미 핀 꽃만이 아름다워 바람조차 불지 않는다면 그 나머지는 어떻게 할 것이며, 꽃 피는 것도 아름답지만 꽃 지는 것 또한 자연의 이치이니 슬퍼할 일 아니라고 노래하니 그 말 틀리지 않은 것 같다.

흥천면을 지나 금사면으로 향하는 물줄기는 여강 중에서도 하류인 기류(沂流)이며 예전에는 천령(川寧)이라고도 했다. 여말 선초의 많은 시인묵객들이 앞다투어 살기를 청했으니 당연히 그들이 노래한 아름다운 풍광이 강물에 넘실거린다. 또 이곳을 통틀어 백애촌(白厓村)이라고도 했다. 다산(茶山)은 ‘택리지에 발함(跋擇里志)’이라는 글에서 남한강 물길을 따라 사람이 살기 좋은 곳으로 두 곳을 꼽았는데 그 한 곳은 충주의 목계이며 다른 곳이 백애이다. 이중환(1690~1752)은 ‘택리지’에서 백애촌을 일러 말하기를 “강가에서 가장 이름난 마을이며, 주민들은 오로지 배로 장사를 하는데 그 이익이 농사를 짓는 것보다 낫다”고 했다.

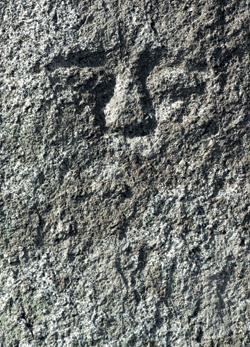

마애불을 바라보며 왼쪽의 새기다가 만 인면상.

더구나 목은이 그 기문을 지을 당시는 이미 부모님을 모두 여의었을 때였으나 천령이 외가였던 척약재는 귀양을 살면서도 어머니를 모시고 있었다. 목은은 그것이 몹시도 부러웠던 모양이다. “경지(敬之, 김구용의 자)는 어버이를 모시는 여가에 강물에 배 띄우고, 산에는 나막신으로 올라, 맑은 바람 앞에 서서 떨어진 꽃잎을 헤아리도다. 눈을 밟아서 중(僧)을 찾고, 달을 대하여 손(客)을 청하니 사시로 즐거움이 역시 지극하도다”라고 하고 있으니 말이다.

그러나 그 육우당은 어디에 있는지 흔적은 물론 그 자리조차 가늠하지 못한다. 그것은 ‘동몽선습(童蒙先習)’을 지은 조선 중기의 문사 모재(慕齋) 김안국(1478~1543)의 범사정(泛사亭)과 동고정(東皐亭) 또한 마찬가지이다. 모재는 유난히 이 일대를 사랑하여 ‘이호(梨湖)16경’을 읊었는데 상서로운 아지랑이와 우거진 숲, 떠도는 남기(嵐氣)와 쌓인 취미(翠微), 연꽃을 구경하고 매화를 찾고, 물놀이와 들놀이, 눈 위에 가는 나귀와 비올 제 도롱이, 밭갈이 노래와 목동의 피리소리, 안개 낀 나무와 달 아래 배, 바람 안은 돛과 고기잡이배의 불이 그것이다.

그런가하면 집 안에는 팔이당(八怡堂)도 지었다. 회암당(晦庵塘)은 주자(朱子)의 못을 일컫고, 염계련(濂溪蓮)은 주돈이의 연꽃, 강절풍(康節風)은 소강절의 바람, 장주어(莊周魚)는 장자의 물고기, 장한순(張翰蓴)은 장한의 순나물, 영운초(靈運草)는 사영운의 풀, 연명류(淵明柳)는 도연명의 버드나무를 말하며 마지막으로 태백월(太白月)은 이태백의 달을 뜻하는 것이니 풍류가 넘치고도 남았던 것이다.

이 마애불 또한 창동 마애불과 마찬가지로 바로 강과 잇대어 있는 바위에 부처님을 새겼으니 이처럼 강물이 철썩이는 곳에 새겨진 부처님은 나라 안에서 창동과 이곳 두 곳밖에 없는 것이다. 앞서 말한 대로 마을 사람들 사이에는 여말 선초의 선승인 무학대사가 새겼다는 설화가 전해져 오지만 마애불의 양식은 나말 여초의 양식에서 벗어나지 않는다. 통일신라의 아름다움을 고스란히 간직하고 있는가 하면 세 겹으로 된 광배를 둘러싸고 있는 화염문(火炎紋)은 고려 초기의 모습을 보여주기 때문이다.

그러나 정작 내가 이곳을 찾은 까닭은 마애불을 미술사의 안목으로 분석하거나 민중들이 설정해 놓은 설화를 현학적으로 파헤쳐 마애불의 조성시기와 설화의 인물이 동시대가 아니라는 것을 따지려는 것은 아니다. 다만 마애불 곁에 새기다가 만 얼굴이 있기 때문이다. 처음 그를 대했을 때 나는 섬뜩 놀라고 말았다. 그는 새벽이면 모습을 드러내지 않았다. 비록 오늘은 오후에 찾았지만 이 마애불에 기대서서 이호(梨湖)로 떠오르는 태양이 자아내는 정경을 바라보는 것은 남한강이 베푸는 남모르는 비경이다. 툭하면 그것을 탐닉하러 찾아들었고 마침 그 순간에 부드러운 동살을 머금은 마애불은 더욱 찬란하게 빛나곤 했다. 그러니 마애불의 아름다움과 남한강의 수려한 풍광이 극대화된 그 순간에 그곳에 서 있을 수 있는 것은 어쩌면 황홀한 경험이기도 했다. 그러니 어찌 내가 그 모습에 취하지 않을 수 있었겠는가.

그러던 어느 날, 무심코 찾아든 오후에 나는 화들짝 놀라고 말았다. 새벽녘에 수십 번을 찾았던 곳이건만 단 한 차례도 만나지 못했던 얼굴 하나가 나를 물끄러미 쳐다보고 있었기 때문이었다. 그것도 눈과 코만 있는 얼굴을 하고 말이다. 그러나 더욱 기가 막혔던 것은 그 얼굴이 마애불의 상호와 불과 1m 남짓 떨어진 곳에 있었기 때문이었다. 그럼에도 보지 못했다는 것은 사물을 대할 때 늘 대롱을 통해 봤다는 것과도 같다. 그날, 자책이 심했다. 더불어 나그네란 관견(管見)도 필요하지만 조감(鳥瞰) 또한 동시에 갖춰야 한다는 것을 다시 한번 깨우친 날이기도 했다. 길을 가다가 만나는 것들, 그 무엇을 보든 늘 다른 사람들보다 세세히 살피는 눈을 자랑으로 여기며 자만에 젖어 있었던 내가 보기 좋게 한방 먹은 꼴이었다. 그날, 해가 저물 때까지 바라본 것은 바위에 못다 새긴 그 얼굴이 아니었다. 오히려 허튼 눈을 달고도 밝은 눈을 달고 있는 것으로 착각하며 살아 온 내 모습이었다.

그날 이후, 남한강의 이호가 한 눈에 바라보이며 마애불이 있는 이 바위벼랑은 마음 흐트러질 때마다 찾는 비장처가 되었으니 적어도 나에게는 드물게 아름다운 곳이기도 하다. 오늘 또한 다르지 않다. 해가 기울어 갈수록 철새들이 무리지어 날고 마애불은 더욱 빛나건만 나는 마치 숲속에 은닉해 둔 둥지에 깃든 새 마냥 웅크리고 있을 뿐이다. 강이란 숨을 곳이 없는 곳이기도 하기 때문이다. 물속으로 들어가지 않는 한 강을 걷는다는 것은 나를 드러내기만 할 뿐 감출 곳이 마땅치 않은 것이다. 그러나 이 마애불이 있는 부처바위는 강을 걷다 지친 나그네가 스스로를 숨길 수 있는 안가(安家)와도 같은 곳이다.

그러니 해가 아직 멀쩡하여 파사성에 오를 수도 있겠건만 강변으로 내려가 새 발자국을 조으며 게으름을 떨 뿐 더 이상 움직이지 않았다. 어쩌면 그것은 이제 여강이 끝나는 것에 대한 아쉬움의 표현이었을는지도 모른다. 이제 내일이면 파사성에 올라서 지나온 여강을 되돌아보고 앞으로 가야 할 양강(楊江)의 구비를 가늠해야 할 것이기 때문이다.

〈이지누〉

(6) 신륵사와 모재 우거_계암일록에서(2007. 3. 22. 윤식(문) 제공)

◆溪巖日錄 一 / 乙巳 二月 一日

神勒寺, 即甓寺也, 自前朝號爲巨刹, 余乙酉甞過此, 朝與伯溫輩, 登東臺, 崖壁峻立, 長流走其下, 臺上有浮圖宏巨僧云, 懶翁遊此寺, 得道成佛, 藏其舍利于此, 有神龍出自江中, 爭取舍利, 至今岩上留其跡, 其言誕妄不足信也, 巨塔之北, 有石碑, 神勒寺大莊閣記, 麗代所立也, 舊法堂前, 亦有塔, 各爲雲龍之狀, 窮極巧妙, 寺後有石鍾如瓮, 僧云, 藏瀨翁頭骨, 前有長明燈, 刻石爲殿宇, 人形龍甲, 雖木刻工妙, 殆未及此, 左有石碑, 撰牧隱李穡, 書韓脩, 碑後列刻舍施人姓名, 自朝士及婦女, 下至凡庶, 昭昭然可考, 嗚呼使此碑, 爲忠孝賢德功業之記事, 則將永垂不朽, 而顧以無用之費, 貴賤男女, 無不畢載, 可見麗代崇異敎之至也, 碑文甚淸妙, 牧隱亦間世人也, 豈非循流俗之趨也耶, 覽畢登舟, 風色甚寒, 酌一盃過驪江, 即驪州前也, 江廣可一二里, 隔岸家屋, 人影往來, 景物倍勝於興元倉矣, 過海潭至二十灘, 灘淺而甚廣, 至梨浦村落在水左, 慕齋先生所居也, 過婆娑城, 頃年所築, 今棄廢不守, 朝廷之爲虛事, 亦可一嘆也, 至西任灘, 灘上甚廣, 灘下爲深潭, 過般若灘, 波濤迅躍, 激打船舫, 過楊根郡至大灘泊舟, 寒風終日, 至暮尤緊, 宿灘上村.

신륵사는 곧 벽사다. 고려조부터 거찰로 이름났는데, 나는 을유년에 이곳에 들러 관람했었다. 아침에 백온 등과 함께 동대에 올랐다. 동대는 깎아지른 높은 곳에 서 있는데 그 아래로 긴 강이 흐른다. 동대 위에는 거대한 부도가 있다. 스님이 이르길 “나옹 화상이 이 절에 머물다가 득도하여 성불하였기에 그 사리를 이곳에 보장하였다. 신룡이 강 복판에서 나와 사리를 쟁취하려고 싸웠는데, 지금도 바위 위에 그 흔적이 남아 있다.”고 한다. 그 말이 생겨난 것은 허망한 것으로 믿을 것이 못 된다.

큰 탑 북쪽에 신륵사 대장각기가 새겨진 돌비석이 있는데 고려시대에 세운 것이다. 옛 법당 앞에도 탑이 있는데 각각 운룡의 형상을 새긴 것이 교묘하기가 극에 달했다.

절 뒤에는 항아리처럼 생긴 돌종이 있다. 스님이 이르길 나옹 화상의 두개골 사리를 보장했다고 한다. 그 앞에 장명등이 있는데 돌에 궁궐 전각과 같은 화려한 집의 지붕을 새기고 사람의 형체에 용갑을 조각했으니, 나무에 새긴다 한들 이에 미치지는 못할 것이다.

그 왼쪽에 목은 이색이 짓고, 한수가 글씨를 쓴 비석이 있다. 비석 뒷면에는 나옹 화상의 사리를 수습할 당시 시주를 한 사람들의 성명이 적혀 있다. 선비와 부녀자에서부터 아래로는 일반 서인에 이르기까지 확연하여 상고할 수 있다.

오호, 이 비석으로 하여 충효 현덕 공업의 기록이 영원히 이어져서 썩어 없어지지 않도록 한 것인데, 돌아보건대 쓸데없는 일이 되고 말았다. 신분의 귀천과 남녀를 불문하고 모두 기록하지 않은 것이 없으니 고려시대에 이교(불교)를 숭배한 것이 어느 정도였는지 가히 알 만하다. 비문이 극히 청묘하니 목은은 역시 세상에 드러난 인물이다. 급속히 변하는 세상 풍속을 어찌 따르지 않겠는가.

절 구경을 마치고 배에 오르니 바람 기운이 너무 차갑다. 술을 한 잔 마시고 여강을 지나자 곧 여주(읍치) 앞이다. 강폭이 가히 1~2리나 되고, 강 언덕 집들에 사람 그림자가 오락가락하니 흥원창의 경치가 더욱 아름답다.

바다 같은 해담을 지나 이십탄에 다다르자 수심은 얕으나 강폭은 훨씬 넓어졌다. 여강 왼쪽에 있는 이포에 이르니 모재 김안국 선생이 살던 곳이다. 파사성을 지났다. 파사성은 근래에 쌓았는데(신라 때 축성, 임란 때 증수), 지금은 버려 둔 채 폐기하여 지키지 않으니 조정의 허망된 일이 또한 한탄스럽다.

서쪽으로 임탄에 이르니 위쪽이 더욱 넓고, 임탄 아래로 깊은 담을 이루고 있다. 반야탄을 지나자 파도가 더욱 빠르게 뛰어올라 거센 물결이 배를 격렬하게 때린다. 양근군을 지나 대탄에 도착해 정박했다. 차가운 바람이 하루종일 불더니 날이 지자 더 심해져서 대탄 위 촌락에서 묵었다. - <계암일록 1 : 을사년 2월 1일>

(7) 천녕현 이포 지도 -광여도 여주목 (2007. 3. 22. 윤식(문) 제공)

|

이곳에 고려 말의 문사 척약재(척若齋) 김구용(1338~1384)이 살았다. 비록 귀양살이긴 했지만 그는 자신의 집을 육우당(六友堂)이라 이름 짓고 목은 이색에게 기문을 부탁했다. 그 기문에 따르면 처음에는 눈·달·바람·꽃을 벗 삼아 사우당(四友堂)이라고 했다가 후에

강과 산을 더해

육우당이라 했다고 한다. 목은 또한 기문에 이르기를 “산은 우리 어진 이들이 즐겨하는 것이라 산을 보면 나도 어질어지고, 물은 우리 지혜로운 이가 즐겨하는 것이라 강을 보면 나도 지혜로워진다”고 했으며 척약재가 사는 곳은 “산이 푸르고 물이 맑아 밝은 거울이나 비단 병풍과 같다”고 했다.

이곳에 고려 말의 문사 척약재(척若齋) 김구용(1338~1384)이 살았다. 비록 귀양살이긴 했지만 그는 자신의 집을 육우당(六友堂)이라 이름 짓고 목은 이색에게 기문을 부탁했다. 그 기문에 따르면 처음에는 눈·달·바람·꽃을 벗 삼아 사우당(四友堂)이라고 했다가 후에

강과 산을 더해

육우당이라 했다고 한다. 목은 또한 기문에 이르기를 “산은 우리 어진 이들이 즐겨하는 것이라 산을 보면 나도 어질어지고, 물은 우리 지혜로운 이가 즐겨하는 것이라 강을 보면 나도 지혜로워진다”고 했으며 척약재가 사는 곳은 “산이 푸르고 물이 맑아 밝은 거울이나 비단 병풍과 같다”고 했다. 그러나 오늘 남은 것은 없다. 다만 그들의 문집에 지워지지 않는 시구만 남아 전할 뿐이니 씁쓸함이 강물에 배어있다. 빼어난 경치는 사라지고 정자마저 자취가 없으니 강을 따라 걷는 나그네가 발길 멈출 곳은 그 어디인가. 이제 더 이상 배가 다니지 않는 빈 나루터에는 표지석만 쓸쓸하게

서 있을 뿐

서먹하기만

했다. 겨우 한 곳, 다리 쉬며 마음 내려놓을 수 있는 곳은 계신리 부처울 마을의 석불사이다. 절이라기보다 쇠락한 암자라고 해야 마땅할 절 마당에서 강으로 나가면 그곳에 마애불이 있다. 무학대사(無學大師·1327~1405)가 한양과 신륵사를 오가는 배 안에서 긴 삿대로 단숨에 새겼다고 전해지는 마애불이다. 오후 햇살을 받은 마애불은 은은한 미소를 머금고 있었다. 충주의 창동 마애불과 함께 남한강 물길을 오가는 사람들을 지켜주던 수호신이건만 우락부락하지 않고 단아하다.

그러나 오늘 남은 것은 없다. 다만 그들의 문집에 지워지지 않는 시구만 남아 전할 뿐이니 씁쓸함이 강물에 배어있다. 빼어난 경치는 사라지고 정자마저 자취가 없으니 강을 따라 걷는 나그네가 발길 멈출 곳은 그 어디인가. 이제 더 이상 배가 다니지 않는 빈 나루터에는 표지석만 쓸쓸하게

서 있을 뿐

서먹하기만

했다. 겨우 한 곳, 다리 쉬며 마음 내려놓을 수 있는 곳은 계신리 부처울 마을의 석불사이다. 절이라기보다 쇠락한 암자라고 해야 마땅할 절 마당에서 강으로 나가면 그곳에 마애불이 있다. 무학대사(無學大師·1327~1405)가 한양과 신륵사를 오가는 배 안에서 긴 삿대로 단숨에 새겼다고 전해지는 마애불이다. 오후 햇살을 받은 마애불은 은은한 미소를 머금고 있었다. 충주의 창동 마애불과 함께 남한강 물길을 오가는 사람들을 지켜주던 수호신이건만 우락부락하지 않고 단아하다.