본문

|

|

|

1. 참판공 (金益精) 소개

조선 초기의 문신. 본관은 안동. 자는 자비(子斐). 전서공(成牧)의 손으로 아버지는 한성윤 휴(休)이다. 1396년(태조 5) 식년문과에 을과로 합격하여 문하부의 요직을 지냈고, 1409년(태종 9) 장령이 되었다. 이해에 쇄권색(刷卷色)을 설치하자, 그 별감이 되었다. 그뒤 헌납·예문관직제학·승정원우대언을 역임하고, 세종이 즉위하자 외직으로 나가 충청·전라·경기의 삼도 감사를 지냈다. 내직으로 돌아와서 1422년 승정원지신사가 되어 군정(軍政)의 확립을 건의하였으며, 1425년 대사헌에 올랐다. 1430년 동지총제(同知摠制)가 되었으며, 이듬해 인순부윤(仁順府尹)과 경창부윤(慶昌府尹)을 거쳐 이조참판·예조참판·형조참판을 지내고, 이조참판이 되었다. 1435년 경상도관찰사에 제수되었으나 부임하기 전에 죽었다. 근검하고 사치를 몰랐으며 효성이 지극하였다. 묘소는 손 수녕과 함꼐 경기도 양주군 고령산(高嶺山) 고령사(高嶺寺) 서남34리(西南三四里)이나 현재 실전(失傳)이다.

2. 효자 김익정·김사준 쌍효자문(전서공파) 소개

1) 쌍효자문 (2003. 2. 12. 발용(군) 제공) *지정번호-향토유적 제16호. 위 치-충남 연기군 전의면 양곡리 285. 시 대-조선시대. *이 정려는 효자 안동김씨 김익정과 그의 현손인 효자 김사준의 행적을 기리기 위해 건립된 것이다. 김익정은 부모의 시묘살이를 각각 3년씩 행한 효자로 죽은 지 20여년 후인 세조조에 명정을 받았으며, 김사준은 부친이 부스럼으로 고생할 때 연근을 구해드려 병을 낫게 한 효자로 죽은 뒤 25여년 후인 명종조에 명정을 받았다. 그는 평생을 효행과 교육에만 전념하다가 1520년 81세의 장수를 누리고 세상을 떠났다.

2) <문화유적 총람>내 정려문 관련 자료 (2002. 4. 30. 주회(안) 제공) ●【유적명칭】 연기 양곡리 김익정·김사준 정려 【관리번호】 339-850-225-183 【지정사항】 <지정사항 없음> 【유적종류】 충효비(정려) 【유적위치】 충청남도 연기군 전의면 유적 분포지도 참조 【소 재 지】 충청남도 연기군 전의면 양곡리 양지촌 【시 대】 조선시대 【관 리 자】 【유적내용】

전의면 소재지에서 691번 국도를 타고 공주군 의당면 쪽으로 약 4.5㎞ 가면 양곡리 양지촌 마을 입구가 나온다. 이 곳에서 동남쪽으로 약 700여 m 가면 논 위의 언덕에 정려가 있다. 정려는 정면 2칸, 측면 1칸의 건물로 겹처마에 맞배지붕을 하고 있다. 화강석재를 가공한 원형초석 위에 원주를 올렸으며, 4면에는 홍살을 돌렸다. 정려의 각 칸 하방은 시멘트로 고멕이하였으며, 창방 위에는 각각 1개씩의 화반대공을 놓았다. 양측면 박공 밑에는 비바람을 막기위한 방풍판을 설치해 놓았다. 정려의 중앙 상단부에는 각 칸마다 하나씩 2개의 명정현판이 걸려져 있는데, 정면에서 보아 오른쪽에 가로 145㎝, 세로 48㎝의 “유명조선국효자처사김사준지려 명묘조 명정 금상이십년경신삼월 일중건(有明朝鮮國孝子處事金師俊之閭 明廟朝 命旌 今上二十年庚辰三月 日重建)”이라는 현판이 있다. 명정받은 김사준(1439∼?)은 효행과 유덕을 닦았는데 부친의 병에 연근이 특효라 하여 엄동설한에 얼음을 깨어 구하여 드리니 효험이 있어 병이 나을 때까지 복용시켜 주었으며 부친이 75세의 장수를 누리었다. 명종조에 효자로 정려를 명하였다. 정려 왼쪽에는 같은 크기의 현판이 걸려 있는데 현판에는 “유명조선국효자가선대부행사헌부대사헌김익정지려 세조조 명정 금상이십년경신삼월 일중건(有明朝鮮國孝子嘉善大夫行司憲府大司憲金益精之閭 世祖朝 命旌 今上二十年庚辰三月 日重建)”이라고 씌여 있다. 명정 현판에 기록된 효자 김익정은 김휴의 아들로 태조 5년(1396)에 문과에 장원 급제하여 삼사를 역임하였고 사헌부대사헌에 재임중 노부모를 봉양하기 위하여 관직을 사직하고 부모의 상을 각각 3년씩 6년간을 시묘하였다. 그 후 태종의 부름을 받고 다시 정사에 진출, 이조참판으로 나라의 기강을 바로잡고 국민훈학당을 독려하여 민족중흥을 진작하였으며 공은 또한 천성이 겸손하였고 학문인 탁월하며 덕행이 후덕하여 세인들이 충효명문이라 숭배하였다. 성종조에 좌리공신으로 복창군까지 봉하였으며, 호는 문정공이다. 세조조에 정려를 명받았다. 현재 정려주변에는 시멘트기단을 돌려 깨끗이 정비해 놓았으며, 잘 보호되고 있다.

3)연기군청 홈페이지 기록 자료 (2005. 6. 13. 항용(제) 제공) 출전 : 연기군청 홈페이지 (http://www.yeongi.go.kr/) 소재지 : 전의면 양곡리 양지촌 285번지 시 대 : 세조조.명종조 명정. 1820년 중수 지 정 : 연기군 향토유적 제 16호(2001년 5월 31일)

김익정은 김휴(金休)의 아들로 호는 운암(雲庵)이다. 경기도 개성군 송도면에서 태어난 그는 1396년(태조 5)에 문과에 장원 급제한 뒤 삼사의 요직을 역임하였다. 사헌부 대사헌에 재임 중 노부모를 봉양하기 위하여 관직을 사직하였다. 부모가 돌아가시자 각각 3년씩 6년간을 시묘하는 등 효행이 지극하였다고 한다. 그 후 세종이 즉위하자 외직으로 나아가 충청, 전라, 경기의 관찰사를 지냈다.

후에 다시 내직으로 돌아와 1425년 대사헌, 1431년 이조참판, 형조참판을 지냈고, 1435년 경상관찰사에 제수 되었으나 부임하기 전에 죽었다. 성종조에 좌리공신(佐理功臣)으로 복창군(福昌君)까지 봉하여졌다. 전의를 떠나 벼슬길에 올랐기 때문에 묘는 경기도 양주군 고령산 고령사(高嶺寺) 서남쪽 3리 지점에 있었으나 실전하여 전의면 양곡리 압실에 설단하였다. 익정은 영월군사로 있을 때 청렴하고 흥학에 공이 커서 지금까지도 칭송되고 있다고 한다.

『충청도 읍지』,『호서읍지』「전성지 인물조」(1895),『대동신편(大東新編)』,「효자록」,『연기지』,『조선환여승람』에 그의 효행이 기록되어 있다. 김익정의 현손(玄孫)인 김사준(金師俊, 1439~1520)의 자는 명숙(明叔)이고, 호는 은암처사(恩庵處士)이다. 1439년(세종 21)에 형조참의(形曺參議)를 지낸 김구년(金龜年)의 5형제 중 2남으로 태어났다. 아버지는 조정에 출사해서 정사를 보았고 어머니 이씨는 효령대군(孝寧大君)의 아들 의성군 이채(議城君 李采)의 딸로 효령대군의 손녀요, 태종의 증손녀로 남달리 출중한 가문에서 많은 것을 보고 배우면서 자랐다. 혼란 속에 있던 조정은 마침내 1455년(단종 3)에 수양대군(首陽大君)은 12세인 단종을 상왕(上王)으로 올리고 스스로 왕위에 오르는 정변을 일으켰고, 다음 해에는 피비린내 나는 사육신(死六臣)의 처형이 단행되자, 그의 부친은 이것을 보고 벼슬을 버리고 고향인 연기군 전의면 양곡리로 낙향하였다.

이러한 아버지의 뜻을 따르면서 사준은 많은 영향을 받아왔다. 어려서부터 김사준은 총명하고 재주가 뛰어났으며 벼슬은 물론 과거에도 일체 응하지 않고 오직 효행과 덕을 쌓는데만 노력했다. 사준은 부친이 부스럼으로 고생하자 연근을 구해드려 병을 낮게 했으며, 부친이 75세에 사망하자 3년간 시묘살이를 하였다. 이러한 효성이 인근 사람들에게 알려져 1469년(예종 1) 예종이 친히 칙사를 보내어 위로하고 능참봉(陵參奉) 벼슬을 주었으나 사양하고 전의 추하(楸下,현재의 양곡)에 은거하여 학문을 가르치는 것을 낙으로 삼았다고 한다.

그는 평생을 효행과 교육에만 힘쓰다가 1520년 81세의 장수를 누리고 세상을 떠났다. 명종대(1546~1567)에 이르러 ‘그의 출천지효(出天之孝)는 영세불망(永世不忘)이라’ 치하하면서 명정했다고 한다. 양곡리 동구 밖에는 김사준을 기념하는 ‘효자거리(정문거리)’가 있다고 한다.

3. 각종 문헌 자료 소개 1) [신증동국여지승람] (민족문화추진회 간.1982) 내의 기록내용 (2003. 4. 24. 윤만(문) 제공) (1) 제3권 p57<전의현 우거(寓居) 본조(本朝) ; 김익정(金益精)> --김익정(金益精) : 안동(安東) 편 인물조에 자세히 발원하여 있다. (2) 제3권 p432<안동대도호부 인물 본조(本朝)>--김익정(金益精) ; 태종 조(太宗朝)에 장원급제하였다. 벼슬이 이조 참판(吏曹參判)에 이르렀다. (3) 제6권 p51<영월군 명환(名宦) 본조(本朝)>--김익정(金益精) : 성품이 청렴하고 근엄하여 한 터럭만한 일도 백성을 요동시키지 않았다. 향교를 창설하여 백성의 마음을 진작시키고 학교를 일으키니 백성들이 다 감화하여, 지금까지도 강송(講誦)을 그치지 아니한다. (4) 제3권 p57<전의현 우거(寓居) 본조(本朝)>--김익렴(金益濂) : 김익정(金益精)의 아우이며, 문과에 급제하여 벼슬이 사헌부 지평(司憲府持平)에 이르렀다. 두 사람 모두 3년 간 여묘(廬墓)를 살았다.

2) <조선왕조 충의열전>내의 자료 (2003. 4. 24. 태영(군) 제공)

김익정(金益精)의 가족관계 박안생(朴安生)은 전의(全義)의 명족(名族)인 안동김씨 한성좌윤 학당(學堂) 김휴(金休)의 둘째 따님에게 장가들어 처가 근처로 이사하니 그가 살던 전의읍치 북쪽의 상(上), 중(中), 하대부리(下大夫里) 일대를 박동(朴洞)이라 부르기도 하였다,한다. 현재의 전의면 관정리(觀亭里) 일대이다. 상대부리는 전의읍치에서 7리, 하대부리는 5리 떨어진 곳이다. 박안생(朴安生) 의영고사(義盈庫使), 목사(牧使)를 지냈다. 자(子): 박중림(朴仲林) 한석당(寒碩堂)1400 ~1456) 이조, 형조판서를 지냈다. 손(孫): 박팽년(朴彭年) 취금헌(醉琴軒)1417 ~1456) 사육신 시호 충정이다. “전의읍지에 의하면 집 부근에 한석정(寒碩亭)이라는 정자를 지어 놓고 있었다. 따라서 박중림은 외가가 있는 학당리에서 탄생하여 박동에서 성장하였을 가능성이 크다.”

김익정(金益精)1375~1436)은 박중림의 큰외숙으로 태조5년(1396) 근정전 친시과에서 장원급제한 재사 이었는데, 재주뿐 아니라 인물도 빼어나게 잘생겨서 일찍이 태종의 눈에 띄어 청요의 직책을 두루 거친다음 세종이 세자가 되었을때는 세자시강원 보덕(輔德)으로 발탁되어 세종의 측근이 된다. 그래서 세종이 즉위(8월8일) 하자마자 좌부대언즉 좌부승지가되어 우대언, 좌대언을 차례로 거치면서 세종2년(1420) 12월9일에는 지신사(知申事)즉 도승지에 오르고 세종4년(1422)12월12일 파직 될때까지 항상 세종을 그림자 처럼 따라다니며 모시는데 태종과 세종이 베푸는 사사로운 연회좌석 마다 빠지지 않고 시연(侍宴)할 정도로 총애를 받았었다. 결국 국왕과 이런 근밀한 관계가 뭇사람들의 시기를 사게되어 하찮은일로 파직되지만 충청도관찰사, 예조참판, 대사헌, 형조참판, 이조참판, 호조참판, 한성부윤, 전라도관찰사, 경상도관찰사등을 역임하고 세종15년(1433)과 세종16년 양차에 걸쳐 하정사(賀正使)와 성절사(聖節使)의 정사가 되어 명나라에 다녀온다. 특히 하정사가 되었을 때 부사는 누이의 손자인 박팽년의 외조부 김익생 이었으니 사돈간에 정부사가 되어 명나라에 다녀온 된셈이다. 또 김익정은 절제 김종서의 재종형이 되기도 한다. 그래서 김종서는 “단종실록”권2 단종즉위년(1452) 임신(壬申) 7월4일 을미조에 이렇게 말하고 있다. 김종서가 이르기를… 김익정은 바로 내 재종형이라 내가 사람됨을 상세히 안다. 염치와 절개를 스스로 지키고 신의와 과단을 스스로 기약하였으니 국량이 좁다고 한다면 그럴만 하지만 사헌부의 장이되어서는 남의 뇌물을 받았다면 결단코 그리하지 않았으리라. 재종형제의 촌수가 성립되는 것은 김종서의 조모가 선산김씨(善山金氏) 우류(右謬)의 따님이라 하였고, 김익정의 모친이 선산김씨라 하였으니 김종서의 조모가 김익정 모친의 고모가 됨으로써 선산김씨를 같은 외가로 하기때문이다. 그러니 자연스럽게 김익정의 생질인 박중림과 김종서와도 척분(戚分)이 생기게 되어 김종서가 박중림을 대사헌으로 천거하면서 그가 그의 족인(族人)이라 하였던것이다. 박중림의 장인 즉 박팽년의 외조부인 김익생이 부사가 되고 박중림의 외삼촌인 김익정이 정사가 되어 함께 정조사(正朝使)로 명나라에 다녀오는 영광을 누리며, 9월2일에 김익정은 한성부윤이 되고 10월30일에는 김익생이 충청도도절제사가 되어 고향으로 금의환향하며 11월16일에는 다시 예조참판 김익정이 성절사 정사가 되어 명나라로 사신이 되어 간다. 그리고 세종17년(1435) 을묘 3월21일 에는 성절사로 명나라에 갔던 김익정이 돌아와 3월27일에 함길도관찰사로 내려가 있던 김종서를 함길도 병마도절제사를 삼아 북변확장을 전담하게 한다. –이하생략-

조선왕조 충의열전에서 옮김

3) <京畿道安金史資料集> (2002. 11. 18. 태영(군) 자료 제공)

[세종실록 권13, 세종3년 8월 5일(을미)] o 임금이 김익정(金益精)을 시켜 <광주> 헌릉(獻陵)에 제사할 때 백의(白衣)가 아닌 담복(淡服)차림으로 행사 한것으로 하연(河演)을 꾸짖음.

[세종실록 권13, 세종3년 9월11일(신미)] o 상왕(上王)이 지병조사(知兵曹事) 민의생(閔義生)을 임금에게 보내어, 휘호(徽號)를 봉숭하는 내일 비가 올지 모르니 임금이 오늘밤 미리 <양주> 낙천정(樂天亭)으로 거둥 하라는 뜻을 전하자, 임금이 지신사(知申事) 김익정(金益精)을 보내 여러 신하를 거느리고 인정전(仁政殿)에서 존호(尊號)를 올리게 해달라고 청함.

[세종실록 권13, 세종3년 10월 6일(을미)] o 변계량(卞季良), 지신사(知申事)김익정(金益精)을 <고양>벽제역(碧蹄驛)에 보내 명사(明使)를 위로 하게함.

[세종실록 권51, 세종13년 2월 25일(경신)] o 특명으로 전 총제(摠制) 김익정(金益精)을 경기감사로 제수함.

[세종실록 권58, 세종14년 12월 18일(계묘)] 이조참판(吏曹參判) 김익정(金益精)이 금송(禁松)과 각도 공부(貢賦) 책정등의 문제를 아룀.

[세종실록 권71, 세종18년 1월 26일(임진)] 경기감사를 지낸 형조참판(刑曹參判) 김익정(金益精)이 졸(卒)함.

4) 김익정(金益精)이 모친께 드리는 제문 (2002. 9. 10. 태영(군) 제공) 출전 : 춘정집(春亭集) (변계량 저) 아, 본성이 착한 분이 이렇게 되고 말았단 말입니까. 곧고 아름다운 성품을 타고나 스스로 근검을 힘써 실천 하였습니다. 17세에 부친의 배필이 되어 훌륭한 부도를 갖추시고 집안 살림을 법도에 맞게 하였습니다. 시부모 섬기기를 효도로써 하고, 자녀를 가르침에 방도가 있으시어 어리석은 저를 또한 장성하게 하셨습니다. 족친에게 은혜롭게 하고 이웃 마을에 까지 사랑이 미쳤으며 노소의 비복(婢僕)들을 두루 어루 만지고 보살피셨습니다. 제가 옛적 약관의 나이가 지난후, 벼슬에 나가 영화롭게 봉양할 뜻을 두어 책을 끼고서 학문에 종사하여 대과에 급제 하였습니다. 이로부터 사판(仕版)에 올라 아침 일찍부터 밤 늦게까지 노력하여 근심을 끼치는 일이 없기를 바랐으나, 음식을 봉양하고 안부를 여쭙는 일을 일찍이 살피지 못하였습니다. 멀리 계신 어머니를 뵙고 싶어하고 그리워하는 마음을 한순간도 떨치지 못하면서도 여전히 그렇게 지낼 뿐이었으므로 마음이 매우 슬펐습니다. 어머니께서 오래 사시면 곁에서 모시고 저의 직분을 다하여 여생을 위로해 드릴 날이 꼭 있을 것이라 생각 하였으니, 간절한 이 회포는 실로 하늘이 살펴 아는 것이었습니다. 이에 지난해 돌아와 기쁜 마음으로 받드니, 지난날 잘못을 후회하여 깨닫고 이제야 옳게 되었음을 알았습니다. 그런데 어찌 한번 편찮으시더니 쾌차하지 못하시고 그길로 이렇게, 길이 어긋나 저에게 영원한 슬픔을 품게 하였습니까. 하늘이 불쌍히 여기지 않았으니 이는 저의 허물입니다. 효도 할날은 짧고 충성을 바칠 날은 길다는 예전 사람의 가르침에 부끄러움이 있습니다. 슬퍼하는 조모께서 오히려 당에 계시니 기거 안부를 살피는 부지런함을 어머니의 뜻에 이어 실추함이 없도록 하겠습니다. 손수 한 잔 술을 떠서 영전에 바치고 제문을 읽습니다. 영령께서는 곁에 계실 터이니, 아. 흠향하소서.

아, 어머니께서는 저를 길러 장성하게 하셨으니 고생 고생 저를 기르시며 영화로운 봉양 보리라 여겼습니다. 하늘이 저를 불쌍이 여기지 않아 홀연히 어머니를 잃게되니 나가서는 안부를 물을곳이 없고 돌아와서는 이를데가 없습니다. 세월이 흐를수록 마음은 더욱 아팠으니 색동옷 입고 재롱부리던 일 꿈속 같은데 저의 이 생이 마치도록 다시 할수 없습니다. 어머니 께서 만들어 주신 옷이 아직까지 저의 몸에 있는데 지금 후한 녹을 받기에 이르러 어머니께 미치지 못하니 어떻게 덕을 갚을지 하늘을 우러를 따름입니다. 아, 아름다운 우리 임금께서 저를 공신이라 일컫고 어머니의 작호를 내리시어 한국부인이라 하셨습니다.

김익정(金益精) ( ? ~ 1436 ) 조선의 문신 자는 자비(子悲), 휴(休)의 아들. 1396년(태조5년) 문과에 장원, 습유,헌납,사간,대사헌을 거쳐 충청, 전라, 경기등의 관찰사를 지냈으며 1435년 동지총제, 경창부윤, 이조,형조,예조의 참판을 역임하였다.

변계량(卞季良) (1369 ~ 1430 ) 본관: 밀양. 호: 춘정 자:거경(巨卿) 시호:문숙(文肅) 14세에 진사시합격, 15세에 생원시합격,17세에문과에 급제. 예조우참의, 예문관제학, 예조판서, 대제학을 지냄. 대제학을10년동안 역임 하면서 외교문서를 거의 도맡아 지어 명문장가로 드날렸다. <태조실록>편찬, <고려사>개수, <낙천정기><춘정집><헌릉지문>등의 저서와 청구영언에 시조2수가 전하며 거창 병암서원에 배향.

5) <동문선>에 실려 있는 시 몇 수 (2002. 8. 8. 태영(군) 제공) (1) <정대사(呈大使)> 돌아가려도 돌아가지 못하노니 사람 일이 괴롭게 서로 끌리네. 돌고 돌아 길은 어이 그리 멀어, 머뭇 머뭇 말(馬)은 가지않네. 가을 바람은 지는 잎을 재촉하고 흰털은 쇠잔한 나이를 알리네. 두 땅에서 서로 생각하는 한(恨)으로 하룻밤 잠을 이루지 못한다.

(2) <송추(送秋)> 서풍이 불어 다하려 하는데,흰 날 어디를 향해 돌아가는고. 뜰 밑에는 벌레소리 끊이고, 하늘 가에는 기러기 그림자가 드물다. 산은 응당<가을을> 이별하기에 파리하고, 잎은<가을을>보내 노라고 나르네. 오가는 광음(光陰)이 변하니 쇠한 늙은이 홀로 슬퍼 하노라.

(3) <휴가(休暇)> 천하(天下)가 어지러이 싸움만 일삼거니, 백성들은 그 언제나 태평 세월 만나보리, 물에 잠긴 연기속에 초가집이 고요하여, 때때로 등불 돋구며 공명(孔明)을 그리워 하네.

6) <서울 육백년사>(서울시사편찬위원회 간. 1996) 내의 내용 (2002. 7. 28. 은회(익) 제공)

김익정(金益精) 【생몰년】 ?∼1436(세종 18) 【본 관】 안동(安東) 김(金) 【자·호】 자비(子斐) 【시 대】 조선 전기 【성 격】 문신

?∼1436(세종 18). 본관은 안동(安東), 자는 자비(子斐)로서, 한성윤 김휴(金休)의 아들이다. 조선 전기의 문신으로 태조 5년(1396) 식년문과에 을과로 합격하여 문하부에 배속되었다가 1409년 장령을 지냈다. 이 해 쇄권색(刷卷色)의 별감을 거쳐 직제학 · 우대언을 역임하였고, 세종 즉위 후에 충청 감사 전라 감사 · 경기 감사 등의 외직을 역임하였다. 1422년 승정원 지신사로 내직으로 들어와 대사헌 · 동지 총제를 지내고 인순부 윤 · 경창부 윤을 거쳐 이조 · 예조 · 형조의 참판을 두루 지냈다. 그후 1434년 9월 한성부 윤에 임명되었으며 이듬해 경상도 관찰사를 제수받았으나 임지로 떠나기 전에 죽었다. 효성이 지극하고 근검절약의 생활을 하였다. 【참고문헌】 太祖實錄, 太宗實錄, 世宗實錄, 燃藜室記述, 國朝榜目

7) 형조 참판 김익정(金益精)의 졸기(卒記) (2003. 10. 8. 윤만(문) 제공) ≪출전 : 세종실록 71권 세종18년 1월26일(임진)≫ --형조 참판 김익정(金益精)이 졸(卒)하였다. --익정의 자는 자비(子斐)이요, 본관은 안동(安東)이다. 을과(乙科) 제 1등에 합격하여 여러번 천직(遷職)되어 습유(拾遺)·헌납(獻納)·장령(掌令)·지사간(知司諫)·대언(代言)에 임명되고, 나가서 충청·전라·경기 삼도(三道)의 감사를 지내고, 들어와서 동지총제(同知總制)·경창부 윤(慶昌府尹)·대사헌, 이조·예조·형조 삼조의 참판을 거쳤는데, 이때에 이르러 돌아갔다. --조문(弔問)과 부의(賻儀)를 내리고 제사를 내렸다. --아들 둘이 있으니 김숙(金潚)과 김형(金泂)이었다. 8) 시 소개 (2003. 10. 22. 은회(익) 제공)

(1) 송추(送秋)- 가을을 보내며 西風吹欲盡(서풍취욕진) : 서풍이 불어 다하려는데 白日向何歸(백일향하귀) : 여름은 어디를 향해 돌아가는가 ?下?音斷(체하공음단) : 섬돌 아래 벌레소리 끊이고 天涯雁影稀(천애안영희) : 하늘 가에는 기러기 그림자도 드물다 山應臨別瘦(산응림별수) : 산은 응당 가을을 보내기에 파리하고 葉爲送行飛(엽위송행비) : 나뭇잎은 가을을 보내고 나르는구나 來往光陰變(래왕광음변) : 오가는 세월이 변해가니 衰翁也獨悲(쇠옹야독비) : 쇠한 늙은이야 홀로 슬퍼하노라

(2) 정대사(呈大使) 欲歸歸未得(욕귀귀미득) : 돌아가려도 돌아가지 못하여 人事苦相牽(인사고상견) : 사람의 일이란 괴롭게도 서로 끌린다 回互路何遠(회호로하원) : 돌고 돌아 길은 어이 그리도 먼지 玄黃馬不前(현황마불전) : 머뭇 머뭇 말도 앞으로 나가지 않는다 秋風催落葉(추풍최락엽) : 가을 바람은 지는 나뭇잎 재촉하고 白髮報殘年(백발보잔년) : 흰 머리털은 쇠잔한 나이를 알린다 兩地相思恨(량지상사한) : 두 땅에서 서로 생각하는 마음의 한 難成一夜眠(난성일야면) : 하룻밤 내내 잠을 이루지 못하노라

9) <연려실 기술>내 기록 내용 종합 (2003. 11. 9. 윤만(문) 제공) (1) 연려실기술 별집 제9권 관직전고(官職典故) 과거 3등과 총목(登科摠目)

태조 2년 계유 봄에 송개신(宋介臣) 등 33명을 뽑았다. 을과(乙科)에 3명, 병과(丙科)에 7명, 동진사에 23명, 다음은 모두 같다. ○ 지공거(知貢擧) : 설장수(?長壽). 동지공거(同知貢擧) : 원굉(元紘)

동년(同年)에 감시(監試)에서 생원 안신(朴安信)등을 뽑았다. 5년 병자에 김익정(金益精) 등 33명을 뽑았다. 지공거 : 문하좌정승(門下左政丞) 조준(趙浚). 동지공거 : 판삼사(判三司) 정도전(鄭道傳). 고시관(考試官) : 우승지(右承旨)정탁(鄭擢). 좌산기(左散騎) : 이황(李滉). 대사성(大司成) : 함부림(咸傅霖). 판교서(判校書) : 유관(柳觀). 사헌중승(司憲中丞) : 이원(李原). 성균관 제주(祭酒) : 장덕량(張德良). 전부(典簿) : 강사경(姜思敬)

(2)연려실기술 제3권 세종조 고사본말(世宗祖故事本末) 야인(野人) 토벌 ○ 건주위(建州衛) 지휘 이만주의 관하 우량하[兀良哈]와 천호(千戶) 렐하[列兒哈] 두 사람이 문첩(文牒)을 가지고 포로로 잡힌 남녀 7명을 거느리고 여연(閭延)에 이르러서 말하기를, "이만주가 명 나라 황제의 명을 받들어 토표(土豹)를 잡는데, 후라운[忽剌溫]ㆍ우적하[兀狄哈] 등이 빈틈을 타 여연과 강계에 들어와 남녀 64명을 사로잡아 가지고 돌아가면서 난투[暖禿]지방을 지날 때, 만주가 산골짜기의 요로를 질러막아 모두 빼앗아 보호하고 있으니, 원컨대 사람을 보내어 인솔해 가소서." 하였다. 임금이 정부와 육조(六曹)와 삼군(三軍)의 진무(鎭撫)들을 불러서 처치할 방법을 의논하니, 황희(黃喜)ㆍ허조(許稠)ㆍ안순(安純)과 판중추부사 하경복(河敬復), 찬성사 이맹균(李孟畇)ㆍ성억(成抑), 공조 판서 조계생(趙啓生), 호조 참판 김익정(金益精), 공조 좌참판 전연(鄭淵), 예조 좌참판 유맹문(柳孟聞) 등이 모두 말하기를, "마땅히 강계(江界) 등지의 통사(通事)를 보내어 거느리고 와야 합니다." 하였다.

(3)연려실기술 별집 제1권 사전전고(祀典典故) 종묘(宗廟) 영녕전(永寧殿)

○ 세종 3년 신축에 영녕전을 세웠다. 이에 앞서 박은(朴?)이 소를 올리기를, “태조께서 4조를 추숭(追崇)하여 종묘를 세웠사온데, 지금 마땅히 신위를 옮겨야 할 조상은, 송 나라 제도에 의하여 별묘(別廟)를 세우소서.” 하였다. 이에 이르러 예의상정소(禮儀詳定所)와 예조에서 아뢰기를, “송 나라 소희(昭熙) 4년에 4조의 신전(神殿)을 종묘 서쪽에 세우고, 조주(?主)인 희(僖)ㆍ순(順)ㆍ익(翼)ㆍ(宣) 4조의 신주를 받들어 모시고 해마다 예관을 시켜서 제사드리게 하였습니다. 이제 우리 목조(穆祖)의 신주를 옮겨야 하게 되었사오니, 이 제도에 의하여 따로 조묘(?廟)를 종묘 서쪽에 세우고, 신전의 칭호를 ‘영녕’으로 할 것을 청하옵니다.” 하니, 그 말을 조았다.

처음에 태조가 4조를 추존하여 종묘에 향사하였는데, 태종 경인년 10년 에 송나라 제도를 모방하여 별묘를 세우고, ‘영녕전’이라 하고 제사 시일과 제기(祭器)ㆍ제수(祭需)의 다소 및 악기(樂器)의 차등을 의논하게 하니, 박은이 건의하기를, “문선왕(文宣王)은 다른 시대에 추존한 성인인데도 오히려 만세에 사당을 세우고 제사를 올립니다. 우리 4성께서는 성조의 처음 종묘에 모신 주인이시니, 마땅히 백 년을 두고 향사하여야 할 것입니다. 제사의 시일과 제기와 제수와 악기의 수효도 모두 문선왕의 제례에 의하여 시행하여야 하며, 옮겨 모실 때의 의장(儀仗)도 당(唐) 나라 대종(代宗)을 부묘(?廟)할 때에 헐린 사당을 옮기던 제도에 따라서 본실(本室)의 옛 의장을 사용하여 옮겨 봉안하도록 하소서.” 하였다. 박씨가승[朴氏家乘]

○ 영녕전을 세운 것은 세종 3년의 일인데 여기서 태종 경인년이라고 하였음은 태조의 승하가 무자년의 일인즉, 경인년에 부묘한 후에, 영녕전의 건축을 의논하다가 실현하지 못하고 정종의 부묘가 신축년에 있었기 때문에 영녕전의 건축이 이 해에 있었던 것인가. 이때 예관들이 모여서 조묘(?廟) 짓는 장소에 대하여 의논하였는데 좌의정 박은과 참찬(參贊)변계량(卞季良)이 말하기를, “4조의 신전을만일 종묘 신실(神室) 서쪽에 짓는다면, 종묘의 태조 이하가 모두 4조의 자손입니다. 자손들은 곁에서 네 절후마다 큰 제사를 받는데 선조인 4조가 제사를 받지 못한다면 인정상 미안한 일이니, 마땅히 종묘에서 멀리 떨어진 곳에 세워야 한다.” 하였다. 이때 상왕(上王)이 풍양(?壤)에 있다가 이 말을 듣고 이르기를, “하늘에 계신 선조의 영혼이 어찌 거리의 멀고 가까운 것으로 알고 모르겠는가. 마땅히 종묘의 서쪽에 세우고, 이름을 ‘영녕전’이라 하라.” 하니, 드디어 예조 판서이지강(李之剛)ㆍ참판 하연(河演)ㆍ참의 허해(許?)ㆍ병조 참판이명덕(李明德)ㆍ지신사(知申事)

김익정(金益精) 등에게 명하여, 풍수 지리를 아는 이양건(李陽建)ㆍ고중안(高仲安)ㆍ윤돈지(尹敦智)와 더불어 영녕전 터를 종묘 서쪽에 정하였다. 참찬(參贊) 허주(許稠)가 아뢰기를, “종묘의 다섯 신실이 매우 좁으니 조실(?室)을 반드시 종묘의 신실 그대로 할 필요는 없습니다.” 하니, 상왕이 이르기를, “종묘가 비록 좁다 하지만, 태조로부터 네 임금에 이르도록 받드는 데 부족한 일이 없었으니, 하필 달리 지을 것이 있겠느냐. 조실의 제도도 이에 의거하여 짓도록 하라.” 하였다. 6월에 붉은 글씨로 ‘전(前)’ 자를 주독(主?) 전면에 써서 그 앞뒤를 구별하게 하였다. 10월에 영녕전이 낙성되었는데 예조에서 아뢰기를, “영녕전에는 따로 관청을 둘 것 없이, 종묘서(宗廟署)를 시켜 겸하여 관장하게 하소서.” 하니, 그대로 윤허하였다. 영녕전에는 춘ㆍ추로 큰 제사만을 드렸는데, 제수는 종묘에 준하였다.

(4) 연려실기술 제3권 세종조 고사본말(世宗祖故事本末) 세종(世宗)

○ 상왕이 일찍이 포천(抱川)에 행차하였을 때에 곽존중(郭存中)에게 이르기를, "나는 나라를 맡길 사람을 얻어 산수 사이에서 한가히 노니 걱정없는 이로 이 세상에 하나이다. 역대 제왕들의 부자 사이를 보면 실로 나의 오늘과 같은 이가 없었느니라." 하였다. 또 일찍이 지신사 김익정(金益精)을 불러 이르기를, "임금께서 날마다 와 이야기를 하니 매우 좋기는 하나, 정사를 폐할까 두렵다. 네가 가서 여쭈어 격일로 오게 하라." 하니, 김익정이 대답하기를, "상감께서는 매양 일을 처리하신 뒤에 와 뵙는 것이며, 와 뵙는 동안에도 일이 있으면 곧 따라 여쭙게 하여 지체가 없습니다. 상감께서는 늘 옛날 문왕이 그 아버지께 날마다 세 차례 뵙던 일을 본받지 못함을 한스럽게 생각하시는데, 어찌 격일로 와 뵈려 하겠습니까." 하였다. 상왕이 이르기를, "그러면 호위하는 군사가 어찌 피로하지 않겠는가." 하니, 익정이 대답하기를, "다만 매일 당번된 금군만을 거느리고 올 따름이니, 뉘가 감히 수고로움을 꺼리겠습니까." 하였다.

○ 4년 임인에 태상왕의 병이 위독하여 신궁(新宮)으로 옮길 때, 임금이 도보로 그 뒤를 따랐다. 임금이 태상왕의 병환이 있은 이래로 약과 음식 등을 모두 손수 받들어 드렸다. 병세가 위독해지자 밤이 새도록 그 곁에서 뫼시되 일찍이 옷끈을 풀고 눈을 붙인 적이 없었으므로 신하들이 모두 근심하였다. 태상왕이 돌아가신 뒤, 흙비가 심하여 대신들이 술을 드시기를 청했으나 허락하지 않고, 정원에꾸지람을 내려 이르기를, "상중에 술을 마심은 예법이 아닌데, 너희들은 어찌 감히 비례(非禮)의 말을 아뢰는가." 하니, 김익정(金益精)이 아뢰기를, "전하께서 태상왕 병환이 심하시던 날로부터 음식을 드시지 않은 지 이제 이미 20여일이 되었습니다. 이에 신들은 어쩔 줄을 몰라서 옮고 그름을 헤아리지 못하고 감히 말씀을 드린 것입니다." 하였다.

(5) 연려실기술 제2권 태종조 고사본말(太宗朝故事本末) 양녕대군(讓寧大君)의 폐위

○ 세종이 왕위를 받은 뒤에 상왕[태종]이 편전에 있었는데, 세종이 모시고 있었고 양녕도 그 곁에 있었다. 상왕이 병조 판서조말생 참판이명덕(李明德), 지신사원숙(元肅), 좌대언김익정(金益精), 좌부대언윤회(尹淮) 등을 불러놓고 하교하기를, "내가 양녕을 처리할 방법을 깊이 생각하다가 지금에야 터득하였다. 양녕은 하는 짓이 광패하여 가르쳐도 고치지 아니하므로 드디어 이렇게까지 되었다.가까운 곳에 두어 보전하게 하려고 하나, 오히려 깨닫지 못하니 부끄러운 노릇이다. 내가 젊었을 때에 연달아 아들 셋을 잃어버리고 정축년(1397)에 주상(여기서는 세종)을 낳았다. 그때 내가 정도전의 무리에게 꺼리는 바가 되어 서로 용납하지 못하는 형세였으므로 얼마 살지 못하게 될까 염려되어 답답하고 무료할 때이므로 나와 대비가 번갈아 안아주기도 하고 업어주기도 하여 무릎에서 떼어 놓지 않고 사랑하기를 가장 도탑게 하였다. 그러나 세자를 세우던 날에는 다만 적장자로서 양녕을 세웠을 뿐이니, 내가 어찌 털끝 만큼이라도 그 사이에 사사 뜻이 있었겠는가. 양녕은 동궁으로 있을 때부터 행실이 좋지 못하였다. 앞으로는 양녕을 의정부와 육조에 맡기고 나는 간여하지 않겠다. 만일 법을 범하여 정부에서 잡아오더라도 나는 상관하지 않을 것이며, 육조에서 잡아와도 나는 상관하지 않고 한결같이 국가의 처치를 따르겠다. 환관과 궁첩이 감히 사사로이 양녕의 일로 내게 말하는 자가 있으면 나는 단연코 용서하지 않겠다. 그때는 내가 사정을 둘 것이라고 생각하지 말라. 나는 양녕과 부자간인 까닭에 정리상 차마 못하는 바가 있지만 여러 신하들은 곧 이와 다를 것이다." 하였다. 또 양녕을 눈짓하면서 이르기를, "네가 도망하여 나갔을 때에 나와 대비가 너의 생사를 알지 못하여 항상 눈물을 흘렸으며, 주상도 옆에서 눈물을 흘렸다. 가령 네 몸이 편안한데 아우들에게 사고가 있다면 네가 지금의 주상처럼 하겠느냐. 주상은 효도와 우애가 천성에서 나오므로 너의 형제는 보전할 수가 있을 것이니, 나는 근심이 없다. 내가 눈물을 흘리는 것은 너 때문이 아니라 나라에 수치스럽기 때문이다." 하였다. 《국조보감》

10) 송소집 속의 글 (2004. 3. 10. 은회(익) 제공) 출전 : 송소선생문집(松巢先生文集) 『송소집』은 권우(權宇;1552∼1590)의 시문집이다.

권우의 자는 정보(定甫),호는 송소(松巢), 본관은 안동이다. 아버지는 생원 대기(大器)이다. 이황(李滉)의 문인으로 어려서 부터 총명이 뛰어나서 문예가 날마다 진보하여 18세에 향해에 장원하였다. 19세에 퇴계선생으로부터 계몽전의 강의를 받았고, 1573년(선조 6) 진사시에 합격한 뒤 과거공부를 그만두고 성리학에 전심하여 학문으로 이름이 높았다. 1586년 경릉참봉(敬陵參奉)에 제수 되었다. 1589년 왕자(뒤의 光海君)의 사부에 제수되었으나 그 다음해에 죽었다. 광해군의 즉위하자 스승인 권우의 옛 은혜에 보답하고자 좌승지를 추증하고 예관(禮官)을 보내어 제사 지내게 하였다. 경주의 경광서원(鏡光書院)에 제향되었다.

11) <춘정집> 속의 시 소개 (2004. 3. 19. 주회(안) 제공) 출전 : <春亭集> (변계량 저) ■ 춘정집 1 (1998, 민족문화추진회 간) 충청도 관찰사의 경력(經歷)으로 나가는 김헌납(金獻納) 익정(益精)을 송별하고 아울러 계형(契兄) 공주목사와 마곡도인(麻谷道人) 두 분에게 성대에 쫓겨난 것 혐의할 것 뭐 있겠나 이번 길에 부모님께 문안해도 좋으니 은근한 정 이별할 때 해 줄 말이 따로 없고 고인처럼 충효를 해 보자는 것이라네

昭代何嫌作逐臣 /소대하혐작출신 此行亦好覲○親 /차행역호근○친 殷勤贈別無他言 /은근증별무타언 忠孝須期似古人 /충효수기사고인

이 년이 넘도록 공주를 못 봤으니 그대가 가거들랑 독려를 하지 말게 천봉의 그 도인이 소식을 물어 보면 의구한 춘정은 차 마시고 있다 하게

---원문 생략---

12) 양촌 권근의 화답시 (2004. 4. 1. 태서(익) 제공) 출전 : 양촌선생문집 제7권. 시류 詩類 - 남행록 南行錄 아흐렛날 김공 익정(金公益精)과 이공 사정(李公斯正) 등 제군이 술을 가지고 찾아왔다가, 김공이 나의 서회시(書懷詩)의 운(韻)을 차(次)하기에 또 차운하여 화답한다. 김공은 우연히 김장원(金壯元)과 이름이 같은 사람이다.

정숙한 빈연에 예를 처음 이루니 /賓筵秩秩禮初成 서리 뒤의 국화 꽃 눈부시게 밝구나 /霜後黃花照眼明 난고산 앞의 당일 나그네 /欒固山前當日客 지금도 예처럼 송경을 그리네 /如今依舊憶松京

*자주(自註) : 지난해에 사명을 받들고 요동(遼東)에 가서, 난고포(欒固鋪) 노상에서 중구(重九 : 9월 9일)을 지냈기 때문에 말한 것이다.

13) <동문선>에 있는 기록내용 (2005. 3. 25. 태서(익) 제공) *출전 : 동문선 제103권. 발(跋). 주자발(鑄字跋) 변계량(卞季良) 주자(周子)의 설비로 가히 많은 서적을 인쇄하여, 영원히 세상에 전하게 하니, 이는 진실로 무궁한 이익이 된다. 그러나 처음 주조한 글자의 모양이 아름답고 좋은 점을 다하지 못함이 있어서 서적을 인쇄하는 자가 그 공역을 용이하게 이루지 못함을 병통으로 여기더니, 영락(永樂) 경자년 겨울 11월에 우리 전하가 염려하옵신 충정에서 비롯되어 공조 참판 신 이천(李?)에게 명하시어 새로 주조하니, 글자 모양이 극히 정치하였다. 지신사(知申事) 신 김익정(金益精)과 좌대언(左代言) 신 정초(鄭招) 등에게 명하시어 그 일을 감독 관장하게 하여, 7개월을 지나 공역을 마치니, 인쇄하는 자가 매우 편리하고, 하루에도 종이 20여 매나 되는 많은 숫자를 인쇄하였다. 공경히 생각하옵건대 우리 공정대왕(恭定大王 태종)께옵서는 앞에서 창작하옵시고, 지금의 우리 주상전하께옵서는 뒤에서 이어 쫓으셨으나, 조리의 치밀함은 다시 더함이 있었다. 이로 말미암아 인쇄하지 않는 책이 없고, 배우지 않은 사람이 없어, 문교의 진흥이 마땅히 날로 전진하고, 세도의 융숭함이 마땅히 더욱 성대할 것이니, 저 한(漢)ㆍ당(唐)의 인주(人主 군왕)가 재정의 관리와 군비의 확충에만 혈안이 되어, 이것을 국가의 선무로 삼은 것을 본다면 하늘과 땅의 차이일 뿐 아닐 것이니, 실로 우리 조선 만대에 그지없는 복이다.

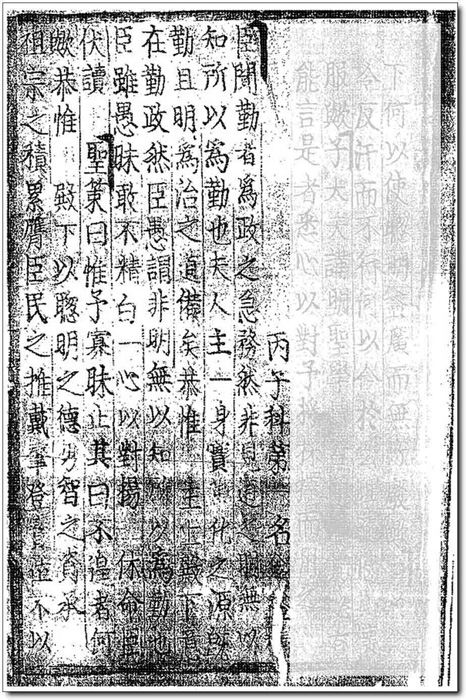

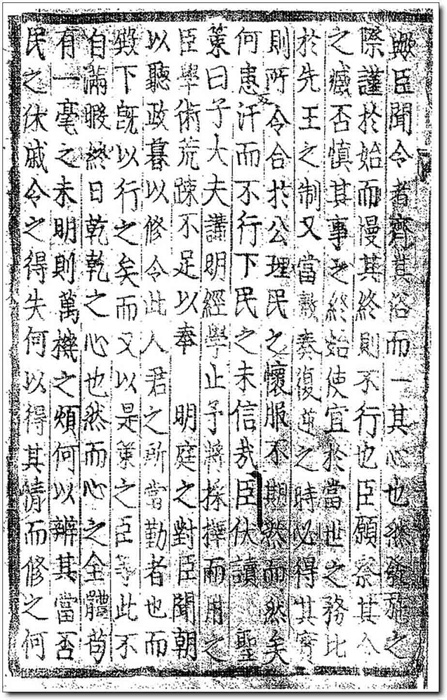

14) 춘정집 제12권. 발문(跋文) (2005. 3. 25. 태서(익) 제공) 《대학연의(大學衍義)》 주자본(鑄字本) 발문(跋文) 주자(鑄字)를 만들어 여러 서적을 인쇄하여 영세토록 전할 수 있게 되니 참으로 무궁한 이익이 된다. 그러나 처음에 주조한 글자의 모양이 완벽하지 못한 점이 있었으므로 책을 인쇄하는 이가 작업을 하기 쉽지 않은 점을 병통으로 여겼다. 이에 영락(永樂) 경자년(1420, 세종 2) 겨울 11월에 우리 전하께서 생각을 내어 공조 참판 신 이천(李?)에게 명하여 새로 활자를 주조하게 했는데, 글자 모양이 극히 정교하고 치밀했다. 지신사(知申事) 신 김익정(金益精)과 좌대언(左代言) 신 정초(鄭招) 등에게 명하여 그 일을 감독하고 관장하게 했는데 7개월 만에 일이 끝났다. 이에 인쇄하는 이가 편하게 여겨서 하루에 인쇄하는 분량이 많게는 20여 지(紙)에 이르렀다. 공손히 생각건대, 우리 공정 대왕(恭定大王 태종(太宗))이 앞에서 시작하고 지금 우리 주상 전하께서 뒤에 이으셨는데 조리가 또 더욱 엄밀하게 되었다. 이로 말미암아 인쇄하지 못하는 책이 없고 배우지 않은 사람이 없어서 문교(文敎)가 날로 흥기하고 세도(世道)가 더욱 융성하게 될 것이다. 저 한당(漢唐)의 임금이 재리(財利)와 병혁(兵革)에 구구하게 마음을 쏟아 국가의 급선무로 삼았던 것과 비교해 보면 하늘과 땅보다 더 큰 차이가 있으니, 실로 우리 조선 만세의 무궁한 복이다

15) 참판공(휘 익정)의 과거 급제 답안 (2005. 3. 25. 태서(익) 제공) 일시 : 태조(太祖) 5년 (병자, 1396년), 식년시(式年試) 장원

16) 자료 종합 (2005. 7. 24. 주회(안) 제공) 雲庵(운암) 金益精 ?1375~1436(세종18). 조선 초기의 문신. 본관은 안동. 자는 자비(子斐). 호는 雲庵(운암). 아버지는 한성윤 휴(休, 1350~1430).

(1) 과거급제하여 태종의 측근으로 여말의 충절을 지킨 부친(김휴)과는 달리, 태조5년(1396) 근정전 친시과에서 장원급제하였는데, 재주뿐 아니라 인물도 빼어나게 잘 생겨서 일찍이 태종의 눈에 띄어 청요의 직책을 두루 거쳤다. 1409년(태종9) 장령이 되었다. 이해에 쇄권색(刷卷色)을 설치하자, 그 별감이 되었다.

<조선 문과방목> 김익정 (金益精) 태조(太祖)5년(1396년), 식년시(式年試) 을과1(乙科1) . 본관(本貫) 안동(安東) . 거주지(居住地) 미상(未詳) . 가족사항 부(父) 김휴(金休). 조부(祖父) 김성목(金成牧). 증조부(曾祖父) 김구(金玖). 외조부(外祖父) ★김효신(金孝信). 처부(妻父) ★권담(權湛). 손(孫) 김수녕(金壽寧) 제(弟) 김익렴(金益濂). 이력 및 기타 전력(前歷) 생원(生員). 품계(品階) 관직(官職) 이조/참판&(吏曹/參判&), 대사헌&(大司憲&)

(2) 세종의 측근이 되어 1411년(태종11) 지영월군사(知寧越郡事)로 있을 때 청렴하고 흥학에 공이 커서 오래동안 칭송되었다. 1414년(태종14) 지사간(知司諫)을 거쳐 1418년(태종18년) 세종이 세자가 되었을 때 세자시강원 보덕(輔德)으로 발탁되어 예문관 직제학(藝文館直提學)이 되어 세종의 측근이 되었다. 그래서 세종이 즉위(8월8일) 하자마자 좌부대언(左副代言) 즉 좌부승지가 되어 우대언(右代言), 좌대언(左代言)을 차례로 거치었다. 참찬관으로 경연에 참석하여《대학연의(大學衍義)》를 강론하고, 근사록(近思錄)》을 강하기를 청했다.

세종4년(1422)12월12일 파직될 때까지 항상 세종을 그림자처럼 따라다니며 모시는데 태종과 세종이 베푸는 사사로운 연회좌석 마다 빠지지 않고 시연(侍宴)할 정도로 총애를 받았었다. 결국 국왕과 이런 근밀한 관계가 뭇사람들의 시기를 사게되어 하찮은 일로 파직되기도 했다. <동국여지승람에서>

제6권 p51<영월군 명환(名宦) 본조(本朝)> 김익정(金益精) : 성품이 청렴하고 근엄하여 한 터럭만한 일도 백성을 요동시키지 않았다. 향교를 창설하여 백성의 마음을 진작시키고 학교를 일으키니 백성들이 다 감화하여, 지금까지도 강송(講誦)을 그치지 아니한다.

(3) 1420년(세종2) 경자자 제작에 참여 세종2년(1420) 12월9일에는 지신사(知申事) 즉 도승지에 오르고, 세종4년 이천과 남급이 주관하고 金益精 등이 감독하여 계미자(1403, 태종3)의 단점을 보완하여 동활자를 주성하였는데, 주조기간은 11월에 착수하여 7개월이 걸려 완성하였다. 14년후 1434년 제작된 초주 갑인자는 이후 6차례 (혹은 12차례) 개주된 바 있는 조선시대 금속활자의 백미로 우리 가문의 군사공파 김돈 선조님께서 글자체 및 제작에 주도적으로 참여하였다.

<조선왕조실록> 《 세종 018 04/10/29(계축) / 주자소에 글자 모양을 고치게 명하고, 변계량에게 발문을 짓게 하다 》 임금이 주자소(鑄字所)에 명하여 글자 모양을 고쳐 만들어 책을 박게 하고, 변계량에게 명하여 발문(跋文)을 지으라 하니, 그 글에 “주자(鑄字)를 만든 것은 많은 서적을 인쇄(印刷)하여 길이 후세에 전하려 함이니, 진실로 무궁(無窮)한 이익이 될 것이다. 그러나 그 처음 만든 글자는 모양이 다 잘 되지 못하여, 책을 박는 사람이 그 성공(成功)이 쉽지 않음을 병되게 여기더니, 영락 경자년 겨울 11월에 우리 전하께서 이를 신념(宸念)하사 공조 참판 이천(李쾸)에게 명하여 새로 글자 모양을 고쳐 만들게 하시니, 매우 정교(精巧)하고 치밀하였다. 지신사 김익정과 좌대언(左代言) 정초(鄭招)에게 명하여 그 일을 맡아 감독하게 하여 일곱 달 만에 일이 성공하니, 인쇄하는 사람들이 이를 편리하다고 하였고, 하루에 인쇄한 것이 20여 장에 이르렀다. 삼가 생각하건대, 우리 광효 대왕(光孝大王) 이 앞에서 창작하시고, 우리 주상 전하께서 뒤에서 계승하셨는데, 조리(條理)의 주밀(周密)함은 그전 것보다 더 나은 점이 있다. 이로 말미암아 글은 인쇄하지 못할 것이 없어, 배우지 못할 사람이 없을 것이니, 문교(文敎)의 일어남이 마땅히 날로 앞서 나아갈 것이요, 세도(世道)의 높아감이 마땅히 더욱 성해질 것이다. 저 한(漢)·당(唐)의 임금들이 단지 재리(財利)와 병혁(兵革)에만 정신을 쏟아, 이를 국가의 급선무로 삼은 것에 비교한다면, 하늘과 땅의 차이뿐만이 아닐지니, 실로 우리 조선(朝鮮) 만세(萬世)에 한이 없는 복이다.” 라고 하였다.

<조선왕조실록> 《 세종 018 04/11/24(정축) / 지신사 김익정에게 술과 과실을 내려 그 아비를 전송하게 하다 》 지신사 김익정에게 술과 과실을 내려 그의 아버지를 전송(餞送)하게 하였다. 앞서 익정의 아버지가 전의(全義)에 있었는데, 이제 그 아들을 보려고 서울에 왔다가 돌아가므로, 임금이 이를 내려 준 것이었다.

(4)「황금 대사헌(黃金大司憲)」이라 불리었다. 세종6년(1424년) 경창부 윤(慶昌府尹)으로 되었다가 이어 충청도 관찰사가 되고, 예조 참판을 거쳐, 세종7년 인수부 윤(仁壽府尹)을 거쳐 대사헌이 되었다. 김익정(金益精)이 황희와 더불어 서로 잇달아서 대사헌이 되어서, 당시 사람들이 이들을 「황금 대사헌(黃金大司憲)」이라고 일컬었다. 세종8년 예조 참판, 중군 동지총제가 되고, 세종9년 형조 참판이 되었다. 이때 황희(黃喜)는 좌의정, 맹사성(孟思誠)은 우의정, 김익생(金益生)은 좌군 동지총제, 김종서(金宗瑞)는 사헌 집의가 되었다.

5) 부모상을 당하여 6년간 시묘 대사헌의 직을 맡고 있던 중 노친을 모시기 위하여 관직에서 물러났다고 하는데 부모가 사망하자(부친 김휴는 1430년 졸) 3년씩 6년간을 시묘하였다고 한다.

김익정(金益精)이 모친께 드리는 제문 (제공 郡/김태영 2002/09/10) 아, 본성이 착한 분이 이렇게 되고 말았단 말입니까. 곧고 아름다운 성품을 타고나 스스로 근검을 힘써 실천 하였습니다. 17세에 부친의 배필이 되어 훌륭한 부도를 갖추시고 집안 살림을 법도에 맞게 하였습니다. 시부모 섬기기를 효도로써 하고, 자녀를 가르침에 방도가 있으시어 어리석은 저를 또한 장성하게 하셨습니다. 족친에게 은혜롭게 하고 이웃 마을에 까지 사랑이 미쳤으며 노소의 비복(婢僕)들을 두루 어루 만지고 보살피셨습니다.

제가 옛적 약관의 나이가 지난후, 벼슬에 나가 영화롭게 봉양할 뜻을 두어 책을 끼고서 학문에 종사하여 대과에 급제 하였습니다. 이로부터 사판(仕版)에 올라 아침 일찍부터 밤 늦게까지 노력하여 근심을 끼치는 일이 없기를 바랐으나, 음식을 봉양하고 안부를 여쭙는 일을 일찍이 살피지 못하였습니다.

멀리 계신 어머니를 뵙고 싶어하고 그리워하는 마음을 한순간도 떨치지 못하면서도 여전히 그렇게 지낼 뿐이었으므로 마음이 매우 슬펐습니다. 어머니께서 오래 사시면 곁에서 모시고 저의 직분을 다하여 여생을 위로해 드릴 날이 꼭 있을 것이라 생각 하였으니, 간절한 이 회포는 실로 하늘이 살펴 아는 것이었습니다. 이에 지난해 돌아와 기쁜 마음으로 받드니, 지난날 잘못을 후회하여 깨닫고 이제야 옳게 되었음을 알았습니다. 그런데 어찌 한번 편찮으시더니 쾌차하지 못하시고 그길로 이렇게, 길이 어긋나 저에게 영원한 슬픔을 품게 하였습니까. 하늘이 불쌍히 여기지 않았으니 이는 저의 허물입니다. 효도 할날은 짧고 충성을 바칠 날은 길다는 예전 사람의 가르침에 부끄러움이 있습니다. 슬퍼하는 조모께서 오히려 당에 계시니 기거 안부를 살피는 부지런함을 어머니의 뜻에 이어 실추함이 없도록 하겠습니다. 손수 한잔 술을 떠서 영전에 바치고 제문을 읽습니다. 영령께서는 곁에 계실 터이니, 아. 흠향하소서.

아, 어머니께서는 저를 길러 장성하게 하셨으니 고생 고생 저를 기르시며 영화로운 봉양 보리라 여겼습니다. 하늘이 저를 불쌍이 여기지 않아 홀연히 어머니를 잃게되니 나가서는 안부를 물을곳이 없고 돌아와서는 이를데가 없습니다. 세월이 흐를수록 마음은 더욱 아팠으니 색동옷 입고 재롱부리던 일 꿈속 같은데 저의 이 생이 마치도록 다시 할수 없습니다. 어머니 께서 만들어 주신 옷이 아직까지 저의 몸에 있는데 지금 후한 녹을 받기에 이르러 어머니께 미치지 못하니 어떻게 덕을 갚을지 하늘을 우러를 따름입니다. 아, 아름다운 우리 임금께서 저를 공신이라 일컫고 어머니의 작호를 내리시어 한국부인이라 하셨습니다. (춘정 변계량의 춘정집(春亭集)에서)

6) 세차례의 사행길, 재종 김종서와 더불어 북변확장 세종12년(1430년) 예조 참판, 좌군 동지총제(左軍同知摠制)가 되었고, 5월에 사(使) 도총제 문귀(文貴)·부사(副使) 동지총제 김익정(金益精) 등이 표와 전을 받들고 떠나갔다. 8월 사은사(謝恩使) 도총제 문귀(文貴)와 부사 동지총제 김익정(金益精) 이 북경으로부터 돌아왔다. 세종13년 특명으로 전 총제(摠制) 김익정(金益精)을 경기 감사로 삼았다., 이어 인순부 윤(仁順府尹)이 되고, 세종14년 이조 좌참판(吏曹左參判), 이조 참판에 이르렀다. 세종15년 10월에 이조 참판 김익정(金益精)·중추원 부사(中樞院副使) 김익생(金益生)을 보내어 북경에 가서 신년을 축하하게 하였다.

세종16년 2월 정조사(正朝使) 이조 좌참판 김익정(金益精)과 부사 중추원 부사(中樞院副使) 김익생(金益生) 등이 북경으로부터 돌아오니, 장전(帳殿)으로 불러들여 보았다. 이조 좌참판, 경창부 윤(慶昌府尹), 예조 좌참판, 호조 우참판, 한성부 윤을 거쳐 11월에 성절사(聖節使) 예조 참판 김익정(金益精)이 표문(表文)을 받들고 북경으로 갔다. 세종17년 3월에 절일사(節日使) 김익정(金益精)이 북경으로부터 돌아왔다. 3월27일에 함길도관찰사로 내려가 있던 김종서를 함길도 병마도절제사를 삼아 북변확장을 전담하게 했다. 이어 형조 참판, 경상도 관찰사가 되었다.

7) 김익정과 박팽년과 김종서 김익정은 세종15년(1433), 하정사(賀正使)의 정사가 되어 명나라에 다녀왔는데, 누이의 손자인 박팽년의 외조부 김익생이 부사였다. 즉 누이의 사돈이 김익생이었다.(김휴---김익정 누이+박안생---박중림+여(부 김익생)---박팽년)

박팽년은 결성면(현 충남 홍성)에서 학덕이 높았던 김대래(김구---김천순---김담---김대래)와도 교분이 많아(朴公彭年以公同年子。又作詩卷序) 세종이 집현전을 확충할 때 박팽년이 천거하였다고 한다.

김익정은 절제 김종서의 재종형이 되기도 하는데, 김종서의 조모가 김익정 모친의 고모이다.(조모 선산김씨---부모---김종서, /김휴+선산김씨---김익정) 세종17년(1435) 성절사로 명나라에 갔던 김익정이 돌아와 3월27일에 함길도관찰사로 내려가 있던 김종서를 함길도 병마도절제사를 삼아 북변확장(두만강변 4군6진 개척)을 전담하게 한다. 김종서는 또한 김연수(문온, 대사헌 역임)의 장인이 되기도 한다.(문온공---김명리---김맹헌---김자정---김연수+여(부 김종서))

8) 말년의 시문

송추(送秋) <제공 김은회 2003/10/22> 西風吹欲盡(서풍취욕진) : 서풍이 불어 다하려는데 白日向何歸(백일향하귀) : 여름은 어디를 향해 돌아가는가 ?下?音斷(체하공음단) : 섬돌 아래 벌레소리 끊이고 天涯雁影稀(천애안영희) : 하늘 가에는 기러기 그림자도 드물다 山應臨別瘦(산응림별수) : 산은 응당 가을을 보내기에 파리하고 葉爲送行飛(엽위송행비) : 나뭇잎은 가을을 보내고 나르는구나 來往光陰變(래왕광음변) : 오가는 세월이 변해가니 衰翁也獨悲(쇠옹야독비) : 쇠한 늙은이야 홀로 슬퍼하노라

송추(送秋) <제공 郡/김태영 2002/08/08> 서풍이 불어 다하려 하는데, 흰 날 어디를 향해 돌아가는고. 뜰 밑에는 벌레소리 끊이고, 하늘 가에는 기러기 그림자가 드물다. 산은 응당<가을을> 이별하기에 파리하고, 잎은<가을을>보내 노라고 나르네. 오가는 광음(光陰)이 변하니 쇠한 늙은이 홀로 슬퍼 하노라.

정대사(呈大使) <제공 김은회 2003/10/22> 欲歸歸未得(욕귀귀미득) : 돌아가려도 돌아가지 못하여 人事苦相牽(인사고상견) : 사람의 일이란 괴롭게도 서로 끌린다 回互路何遠(회호로하원) : 돌고 돌아 길은 어이 그리도 먼지 玄黃馬不前(현황마불전) : 머뭇 머뭇 말도 앞으로 나가지 않는다 秋風催落葉(추풍최락엽) : 가을 바람은 지는 나뭇잎 재촉하고 白髮報殘年(백발보잔년) : 흰 머리털은 쇠잔한 나이를 알린다 兩地相思恨(량지상사한) : 두 땅에서 서로 생각하는 마음의 한 難成一夜眠(난성일야면) : 하룻밤 내내 잠을 이루지 못하노라

정대사(呈大使) <제공 郡/김태영 2002/08/08> 돌아가려도 돌아가지 못하노니 사람 일이 괴롭게 서로 끌리네. 돌고 돌아 길은 어이 그리 멀어, 머뭇 머뭇 말(馬)은 가지않네. 가을 바람은 지는 잎을 재촉하고 흰털은 쇠잔한 나이를 알리네. 두 땅에서 서로 생각하는 한(恨)으로 하룻밤 잠을 이루지 못한다.

9) 1435년 경상도관찰사에 제수되었으나 1435년 경상도관찰사에 제수되었으나 부임하기 전에 죽었다. 근검하고 사치를 몰랐으며 효성이 지극하였다. 전의를 떠나 벼슬길에 올랐기 때문에 묘소는 양주 고령산 고령사 서남쪽 3리 지점에 있었으나 실전하였다. 그리하여 전의면 압곡에 설단하였고, 압곡에는 그의 효자정려가 있다.

《 세종 071 18/01/26(임진) / 형조 참판 김익정의 졸기 》(제공 김윤만 2003/10/08) 형조 참판 김익정(金益精)이 졸(卒)하였다. 익정의 자는 자비(子斐)이요, 본관은 안동(安東)이다. 을과(乙科) 제 1등에 합격하여 여러 번 천직(遷職)되어 습유(拾遺)·헌납(獻納)·장령(掌令)·지사간(知司諫)·대언(代言)에 임명되고, 나가서 충청·전라·경기 삼도(三道)의 감사를 지내고, 들어와서 동지총제(同知總制)·경창부 윤(慶昌府尹)·대사헌, 이조·예조·형조 삼조의 참판을 거쳤는데, 이때에 이르러 돌아갔다. 조문(弔問)과 부의(賻儀)를 내리고 제사를 내렸다. 아들 둘이 있으니 김숙(金潚)과 김형(金泂)이었다.

10) 사후 20여년후 효행정려 3년의 시묘로 효행이 출중하여 사후 20여년후(세조) 정려되었고, 1824년(순조24) 중건되었는데, 宋穉奎(송치규)가 찬했으며, 현감 兪漢芝(유한지)가 글씨를 썼다. 몇해전 앞마을(압실-양곡2리)에 있던 김익정의 정려현판을 양곡리 입구(충남 연기군 전의면 양곡리 285) 있는 그의 현손 김사준의 효행정려에 옮겨와 합하여 쌍효자문이 되었다. 연기군 향토유적 제16호로 지정되었다.

17) 동방급제자 (2005. 12. 27. 항용(제) 제공)

태조5년(1396) 식년시때는 33명의 합격자를 냈다. 이름 생년 자 호 본관 합격등급

곽덕연(郭德淵) 현풍(玄風) 同進士20 곽존중(郭存中) 청주(淸州) 丙科6 금유(琴柔) 봉화(奉化) 丙科2 김겸(金謙) 경주(慶州) 同進士8 김섭(金涉) 소정(疎亭) 의성(義城) 丙科7

태조5년(1396) 식년시때는 33명의 합격자를 냈다. 이름 생년 자 호 본관 합격등급

곽덕연(郭德淵) 현풍(玄風) 同進士20 곽존중(郭存中) 청주(淸州) 丙科6 금유(琴柔) 봉화(奉化) 丙科2 김겸(金謙) 경주(慶州) 同進士8 김섭(金涉) 소정(疎亭) 의성(義城) 丙科7 김익정(金益精) 안동(安東) 乙科1 --전서공파 김재사(金再思) 미상(未詳) 同進士16 김종리(金從理) 선산(善山) 同進士12 노이(盧異) 미상(未詳) 同進士13 민의생(閔義生) 여흥(驪興) 同進士21 서윤(徐倫) 미상(未詳) 同進士11 심도원(沈道源) 부유(富有) 同進士5 유몽(柳蒙) 배천(白川) 同進士19 유순도(庾順道) 무송(茂松) 同進士10 유의(柳?) 문화(文化) 同進士4 윤발(尹發) 파평(坡平) 同進士22 윤상(尹祥) 1373 계축 실부(實夫) 별동(別洞) 예천(醴泉) 同進士2 은여림(殷汝霖) 태인(泰仁) 丙科5 이경생(李敬生) 미상(未詳) 同進士6 이명덕(李明德) 공주(公州) 丙科1 이종(李從) 사의(事疑) 경주(慶州) 同進士14 이종화(李種華) 장수(長水) 乙科2 정여(鄭餘) 미상(未詳) 同進士15 정재(鄭載) 미상(未詳) 同進士17 정조(鄭?) 미상(未詳) 同進士7 정지(鄭?) 미상(未詳) 同進士9 조유인(曹由仁) 남평(南平) 丙科4 조중림(曹仲林) 창녕(昌寧) 同進士23 최순(崔洵) 충주(忠州) 乙科3 *하연(河演) 1356 병 신 연량(淵亮) 경재(警齋) 진주(晉州) 丙科3 한고(韓皐) 한양(漢陽) 同進士3 한승안(韓承顔) 청주(淸州) 同進士18 한이(韓彛) 부안(扶安) 同進士1

18) 《대동운부군옥(大東韻府群玉)》에서 (206. 10. 21. 태영(군) 제공)

[精] 밝다. 바르다. [김익정(金益精)]: 본관은 안동(安東)이다. 조선 태조(太祖) 임금때 장원(壯元)으로 뽑혀 벼슬이 이조참판(吏曹參判)에 이르렀는데 글 잘한다는 이름이 있었다. 아우 김익렴(金益廉)과 함께 부모상(父母喪)을 위해서 3년동안 여묘(廬墓)살이를 했다. 모두 효행으로 정려(旌閭)를 받았다.

19) 한국금속활자본(천혜봉, 1993, 범우사)에서 (2004. 5. 24. 주회(안) 제공) ● 庚子字本(1420, 경자자본) 조선조 세종2년 (1420)에 계미자의 단점을 보완하기 위해 두 번째로 다시 동으로 주조한 활자를 그 해의 간지를 붙여 庚子字라 이르고 그 활자로 찍은 책을 庚子字本이라 일컫는다. 그 주조는 세종의 명으로 이천이 주관하여 조성하였으며, 남급을 비롯한 ★김익정(金益精), 정초 등이 감독하여 도와 주었다. 세종2년(1420) 11월에 착수하여 7개월 걸려 완성하였다.

20) 양촌선생문집에서 (2004. 4. 2. 태서(익) 제공) 출전 : 양촌선생문집 제7권. 시류 詩類 - 남행록 南行錄 아흐렛날 김공 익정(金公益精)과 이공 사정(李公斯正) 등 제군이 술을 가지고 찾아왔다가, 김공이 나의 서회시(書懷詩) 의 운(韻)을 차(次)하기에 또 차운하여 화답한다. 김공은 우연히 김장원(金壯元)과 이름이 같은 사람이다.

정숙한 빈연에 예를 처음 이루니/賓筵秩秩禮初成 서리 뒤의 국화 꽃 눈부시게 밝구나/霜後黃花照眼明 난고산 앞의 당일 나그네/欒固山前當日客 지금도 예처럼 송경을 그리네/如今依舊憶松京

*자주(自註) : 지난해에 사명을 받들고 요동(遼東)에 가서, 난고포(欒固鋪) 노상에서 중구(重九 : 9월 9일)을 지냈기 때문에 말한 것이다.

|