본문

|

|

|

1. 대제학공(휘 承用) 소개 1268(원종9)∼1329(충숙16)

고려의 문신. 원충단력안사보정공신 부지밀직사사 전법판서 상호군 선(元忠端力安社保定功臣 副知密直司使 典法判書 上護軍 小宣)의 아들이며, 도첨의중찬 도원수 충렬공 방경(都僉議中贊 都元帥 忠烈公 方慶)의 손자이다. 충렬왕 6년(1280), 천화사직 영동정(天和寺直 令同正)으로 문과에 급제하여궁전(弓箭)을 차고 입시(入侍)하여 위위주부(衛尉注簿)로부터 여러 관직을 역임하였다. 충숙왕때 판내부사(判內部事). 언부전서(諺部典書). 동지밀직(同知密直)을 거쳐 밀직사(密直司)를 역임하니 모두 태학사(太學士), 상장군(上將軍)을 총괄 하였다. 충숙왕 15년(1328), 원나라에 성절사(聖節使)로 가서 원나라 조정으로부터 선무장군 관고려군 진국만호(宣武將軍 管高麗軍 鎭國萬戶)를 선수(宣授)하고, 이듬해 3월 돌아오는 길에 압록강을 건너다가 병이 들어 신안(新安)여관에서 별세하였다. 보문각제학 이숙기(寶文閣提學 李叔琪)가 지은 묘지명(墓誌銘)에 이르기를

“곡봉(鵠峰)을 갈마드니 압록강물이 깊고 넓네/ 충성을 다함이 한마당 꿈이련가/ 어느덧 그렇게 고향에 돌아왔네/ 집안은 상란(喪亂)이 따르고 나라는 충량(忠良)을 잃었네/ 상락공(上洛公:方慶)의 공업(功業)을 공이 성하게 전양(傳揚)했네/ 지금 갑자기 돌아가시니 누가 남은 공명(功名)을 승습(承襲)하겠는가” 라 하였다.

묘소는 전남 강진군 작천면 토마리에 있으며, 묘지석은 국립 박물관에 소장되어 있다. 시제는 음력 3월 16일이다.

2. 묘소 및 묘비 사진

<묘비석> (2003. 4. 20. 발용(군) 제공)

<묘소 및 묘비>

3. 묘지석 소개

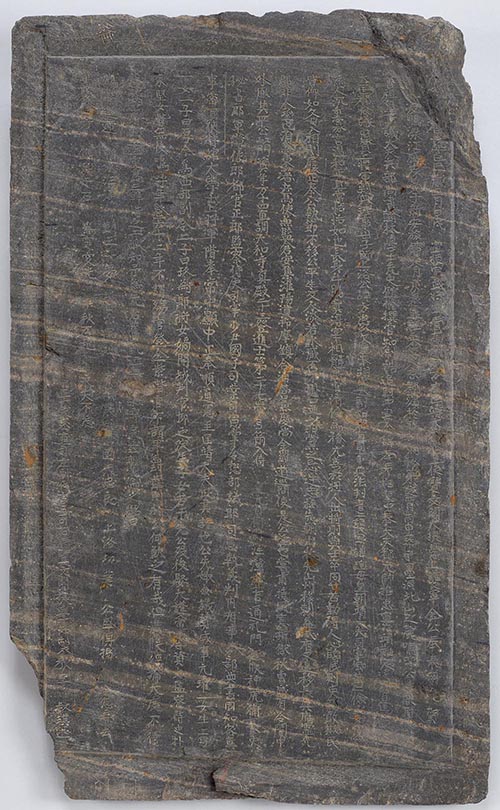

1) 묘지석 사진 (국립 중앙 박물관 소장) (2002. 1. 27. 주회(안) 자료 조사. 제공)

<묘지석>(국립박물관 소장. No. 본 7886.)

2) 묘지석 탁본 (2005. 3. 4. 발용(군) 제공)

3) 국립박물관 소개 내용 (1)시대 : 고려 (2)연대 : 1329년(충숙왕16년) (3)유형/재질 : 묘지명·묵서명 / 돌 (4)문화재지정 : 미지정 (5)크기 : 세로 65cm, 가로 38cm, 글자크기 1cm (6)출토지 : 미상 (7)소재지 : 국립중앙박물관-서울특별시 종로구 세종로 1-57 (8)서체 : 해서(楷書) (9)찬자/서자/각자 : 이숙기(李叔琪) / 미상 /미상

4) 묘지명 원문 및 역문 (2002. 9. 12. 태영(군) 제공)

<原文> 口天曆二年己巳歲 三月甲戌 宣授宣武將軍 管高麗國萬戶 匡靖大夫 密直使 寶文閣大提學 上護軍 金公 奉表朝元 賀口口渡鴨錄江 感疾 흥于新安旅館 是月庚辰 靈柩乘傳入京都 殯於孤柳洞私第 越四月丙申 葬于墨洞北山之麓鳴呼 公 諱承用 永嘉人 曾祖皇 正議大夫 兵部尙書 翰林學士 充史館修撰官 知制誥 追奉 中書令 諱孝印 祖皇 中奉大夫 都元帥 推忠宣力靖難定遠功臣 匡靖大夫 三重大匡 都僉議中贊 上將軍 判典理事 世子師 上洛公 諱方慶 父皇 奉翊大夫 副知密直司事 典法判書 上護軍 諱瑄 母皇 朝靖大夫 司宰卿 薛仁儉之女也 公之爲人 沈重寡言 溫和正直 常怡怡如也 長身斗膽 眞得宰相體 居官 淸儉爲務 尤善於將人 出將則與士卒 同甘苦 動得人心 臨民則吏不敢欺 民皆仰如父母 入相則履正奉公 執節不移 公 平生交人 淡若水 藏否不掛口 乃以朋黨之忌 逆志於先祖 出牧完山州 移刺益城府 又遠移長興府 靈光郡 非人望也 계爲東藩兵馬使 兼監倉安集淮陽道 抑摩鎭合浦營 兼慶尙全羅道巡問使 是公望也 노肅持風憲 折獄秋曺 咸有令聞 中外服其平 公以門資 年方十四 直調天和寺眞殿 二十三 登進士第 二十七 帶弓箭 入侍皇元 自衛尉注簿 歷官通禮門祗候 神虎衛長史 秘書郞 軍簿佐郞 都官正郞 監察侍史 司宰少尹 國子司業 司憲掌令 摠部議郞 司憲執義 判內府事 헌部典書 同知密直事 密直使 皆관大學士 上將軍 階奉常 中顯 中正 奉順 通憲 至匡靖大夫 此其詳也 公先娶僉議贊成事 元瓘一女 生二男一女 一子曰厚 今爲西部副令 二子曰玖 爲郎將 女嫡開城判官 柳之演 生子女若干 先公歿 後娶大護軍李資女 監察侍史 朴永堅女皆無後 鳴呼 年登六十二 年不謂상 官登金紫階 官不謂卑 爵齒則於公何겸之有哉 但滿腹經綸大度 不得殿施於 廟堂之上 重爲三韓惜之 二孤 知子爲先君舊執 泣血口誌 濡淚滋毫 爲之銘曰

鵠峰過제 鴨水汪洋 勤王一夢 督口還鄕 家塡喪亂 國失忠良 上洛功業 公盛傳揚 今忽卒去 誰襲餘芳 口美于石 爲口口光 千秋萬祀 永天不忘

中正大夫 密直司左副代言 三司右尹 寶文閣提學知製敎 李 叔 琪 述

<역문> 김승용묘지명(金承用墓誌銘)

(--- 마 멸 ---) 천력<天曆, 원나라 문종(文宗)의 연호> 二 년 기사(一三二九)년 三월 갑술(甲戌)에 선수선무장군(宣授宣武將軍) 관고려국만호(管高麗國萬戶) 광정대부(匡靖大夫) 밀직사(密直使) 보문각대제학(寶文閣大提學) 상호군(上護軍) 김공이 표(表)를 받들고 원나라에 하례(賀禮)하고 돌아오다가 압록강을 건너면서 병에 걸려 신안(新安)의 여관에서 죽었다. 이달 경진(庚辰)일에 영구(靈柩)가 역마(驛馬)로 운송되어 서울에 들어와서 고류동(孤柳洞)에 있는 사저(私邸)에 빈청(殯廳)이 마련되었다. 다음 달인 四월 병 신(丙申)일에 묵동(墨洞)의 북쪽 산 기슭에 장사 지냈다.

아아! 공의 휘(諱)는 승용(承用)으로 영가<永嘉, 안동(安東)의 고호>가 본관이다. 증조는 정의대부(正議大夫) 병부상서(兵部尙書) 한림학사(翰林學士) 충사관수찬관(充史館修撰官) 지제고(知制誥)를 지내고 중서령(中書令)에 추봉(追奉)된 휘 효인(孝印)이며, 조 는 중봉대부(中奉大夫) 도원수(都元帥) 추충선력정난정원공신(推忠宣力靖難定遠功臣) 광정대부(匡靖大夫) 삼중대광(三重大匡) 도첨의중찬(都僉議中贊) 상장군(上將軍) 판전리사(判典理事) 세자사(世子師) 상락공(上洛公) 휘 방경(方慶)이다. 부 는 봉익대부(奉翊大夫) 부지밀직사사(副知密直司事) 전법판서(典法판書) 상호군(上護軍) 휘 선(瑄)이며, 모 는 조정대부(朝靖大夫) 사재경(司宰卿) 설인검(薛仁儉)의 딸이다. 공은 사람됨이 매우 점잖고 말수가 적었으며 온화 하면서도 곧았고 항상 화락(화樂)한 모습을 지녔고, 훤칠한 키에 대담한 배짱은 정말 재상(宰相)의 풍채로서 손색이 없었다. 관직(官職)에 있을때는 청렴하고 검소하기를 힘썼으며 특히 통솔력이 매우 뛰어났다. 장수로 나가서는 사졸(士卒)과 함께 동고동락 하여 언제나 인심을 잃지 않았고 지방에 수령(守令)이 되어서는 아전들이 감히 속일수도 없었으며 모든 백성들은 부모처럼 받들었다. 중앙으로 돌아와 재상(宰相)이 되어서는 공무를 정도로 처리하여 사정(私情)을 두지 않았으며 아무리 어려운 일이 닥쳐도 지조(志操)를 바꾸지 않았다. 공은 사람과 사귐에 물 처럼 담담(淡淡)하게 하여 평생 에 남의 잘잘못을 입에 올리지 않았다. 다만 붕당(朋黨)의 기휘(忌諱)에 저촉되어 선왕(先王)의 뜻에 거슬려서 완산주(完山州)의 목사로 나가게 되었고 이어 익성부(益城府) 자사(刺使)로 옮기게 되었으며, 또 더욱 멀리 떨어진 장흥부(長興府)와 영광군(靈光郡)에 까지 가게 되었으니 이는 백성들이 바라는 바가 아니었다. 동번병마사겸회양도감창안집사(東藩兵馬使兼淮陽道監倉安集使) 와 억마진(抑摩鎭) 합포영(合浦營) 겸경상전라도순문사(兼慶尙全羅道巡問使)를 역임한 것은 공론에 따른것 이었고 일찌기 조정의 풍헌관(風憲官)이 되었을 때나 형조(刑曺)에서 옥사(獄事)를 처결 할때에는 언제나 칭송을 받았으며 온나라의 사람들이 그공평함에 신복(信服) 하였다. 공은 문음(門蔭)으로서 나이14세가 되자 곧 천화사진전(天和寺眞殿)에 조용(調用)되었으며 23세에는 진사시(進士試)에 합격 하였다. 27세에는 무사로서 왕을 호종(扈從)하여 원(元)에 갔었다. 위위주부(衛衛注簿)로 부터 통례문지후(通禮門祗侯), 신호위장사(神虎衛長史), 비서랑(秘書郞), 군부좌랑(軍簿佐郞), 도관정랑(都官正郞), 감찰시사(監察侍事), 사재소윤(司宰小尹), 국자사업(國子司業), 사헌장렬(司憲掌令), 총부의랑(摠部議郞), 사헌집의(司憲執義), 판내부사(判內部事), 헌부전서(言+獻部部典書), 동지밀직사(同知密直事), 밀직사(密直使), 한림원및보문각 대학사(翰林院,寶文閣大學士), 상장군(上將軍)을 역임 하였으며 품계(品階)는 봉상(奉常),중현(中顯), 중정(中正), 봉순(奉順), 통헌(通憲)을 거쳐 광정대부(匡靖大夫)에 이르렀으니 이것이 공의 상세한 이력이다. 공은 처음에 첨의찬성사(僉議贊成事) 원관일(元瓘一)의 딸에게 장가들어 2남 1녀를 낳았다. 첫아들은 후(厚)인데 지금 서부부령(西部副令)이고, 둘째아들은 구(玖)인데 낭장(郎將)이다. 딸은 개성판관(開城判官) 유지연(柳之演)에게 시집가서 자녀를 두었다. 첫부인은 공보다 먼저 죽었다. 나중에 대호군(大護軍) 이자(李資)의 딸 및 감찰시사(監察侍史) 박영견(朴永堅)의 딸에게 장가 들었으나 모두 후손을 두지 못하였다.

아아! 향년(享年)이 예순둘이니 일찍 돌아가신 것이 아니며 금자(金紫)의 품계에 올랐으니 관작(官爵)이 낮은 것도 아니니, 공에게 있어서 연세(年歲)나 관작은 무슨 유감이 있겠는가, 다만 가슴 가득한 경륜(經綸)과 커다란 도량을 조정에서 펴보지 못하였으니 우리나라를 위하여 매우 애석하다. 두 아들이 내가 선군(先君)의 오랜 친구라는 것을 알고 울면서 지문(誌文)을 청하니 눈물을 붓끝에 적시어 명(銘)을 짓는다.

곡봉(鵠峰)을 지나니 압록강 넘실 넘실 돌아와 왕 뵈오려는 한가지 생각에 돌아가는 고향길 빨리 가자 독려 했네. 집에는 상사(喪事)와 화란(禍亂)을 만나고 국가는 충량한 신하 잃었네. 상락공(上洛公)의 공업은 공이 전해 드날렸건만 이제 문득 돌아가시니 누가 뒤를 이을건가. 이 아름다움 돌에 새겨 어둔 묘혈(墓穴)에 빛 삼으니 천년 만년 지나도록 길이 빛나 잊혀지지 않으리.

중정대부 밀직사좌부대언 삼사우윤 보문각제학 지제교 이숙기(中正大夫 密直司左副大言 三司右尹 寶文閣提學 知製敎 李叔琪)

4. 묘비명 소개(현 묘소의 묘비명) (2003. 10. 27. 발용(군) 제공) 奉翊大夫密直司事寶文閣大提學諱承用墓碑銘(봉익대부밀직사사보문각대제학휘승용묘비명)

공(公)의 휘(諱)는 승용(承用)이시니 신라경순왕(新羅敬順王)의 후손이시다. 경순왕이 고려왕조(高麗王朝)의 부마(駙馬)가 되시고 후손(後孫) 태수공(太守公) 휘이청(諱利請)께서 안동(安東)으로 적을 받으시니 자손(子孫)이 따라서 본관(本貫)으로 삼았고 삼대(三代)를 지나서 휘효인(諱孝印)은 병부상서(兵部尙書)이시며 휘방경(諱方慶)을 낳으시니 재차(再次)나 일본을 정벌하신 공훈(功勳)으로 상락공(上洛公)에 봉(封)해지고 시호(諡號)가 충렬공(忠烈公)으로 국세를 융성케한 명신(名臣)이니 이 분이 공의 조부(祖父)이시고 고(考)의 휘는 선(愃)으로 전법판서(典法判書)이시며 비(妣)는 순창군부인(淳昌郡夫人) 설씨(薛氏)시니 사재경(司宰卿) 안(晏)의 따님으로 사남(四男)을 낳으시니 공이 차례로 두 번째 분이시다. 어리실 때부터 글 읽기를 좋아하셔서 밤낮으로 게을리하지 아니하시더니 장성(長成)하심에 따라 문행(文行)이 탁이(卓異)하시고 절의(節義)가 청직(淸直)하셨고 원주군부인(原州郡夫人) 원씨(元氏)와 혼인하시니 수문전(修文殿) 대제학(大提學) 근(瑾)의 따님이시라 순일(純一)하신 덕(德)이 있어 효도와 공경으로 시부모님을 모시었고 옳은길로 자손을 가르치셨다. 공께서 충렬왕(忠烈王) 때 문과(文科)에 발탁되어 밀직사사(密直司事)를 지내셨고 보문각(寶文閣) 대제학(大提學)에 이르시니 어버이를 섬기심에 영화로이 봉양(奉養) 하시었고 임금을 바르게 보좌하셨으니 당시에 명망(名望)이 세상에서 누가 이에 더했으리오. 원(元)나라 조정에서도 선무장군(宣武將軍) 관고려군진국만호(菅高麗軍鎭國萬戶)의 벼슬을 선수(宣授)하였으나 아! 하늘이 어찌하여 오랜 수(壽)를 주시지 않으시고 충숙왕(忠肅王) 十六年(一三二九) 기사(己巳)에 원 나라에서 환국(還國)하시다가 三月갑술일(甲戌日)에 도중(道中)에서 세상을 마치시니 충숙왕이 들으시고 심히 놀라시어 통분하면서 습(襲) 염(殮) 관구(棺柩)등을 지극히 갗추어 주시었고 특히 천금을 내려서 호상(護喪)의 비용으로 쓰게하여 영구(靈柩)가 천리(千里)길을 돌아올 때 망망한 대해(大海)를 건너서 강진군작천면남산동(康津郡鵲川面南山洞) 술좌(戌座)에 장사하였다. 이남일녀가 있었으니 장남 후(厚)는 검교첨의평리(檢校僉議評理) 상락군(上洛君)이요. 이남 구(玖)는 감찰사장령(監察司掌令)이었고, 따님은 진주류지정(晋州柳之淀)에게 출가하니 류지정은 진주부원군(晋州府院君)이다. 상락군(上洛君) 후(厚)가 삼남삼녀(三男三女)를 낳으니 장남에 칠우(七祐)는 밀직사사(密直司使)이며 차남에 칠림(七霖)은 개성윤(開城尹)이었고 삼남에 칠양(七陽)은 수안군사(遂安郡事)로서 증이조참판(贈吏曹參判)이며 호(號)는 강은(康隱)이고 따님에서 장녀는 함양박거실(咸 陽朴居實)에게 출가하니 벼슬이 판사(判事)이며, 차녀는 선산김군정(善山金君鼎)에게 출가하니 벼슬이 대언(代言)이고 삼녀는 광산노숭(光山盧崇)에게 출가하니 벼슬이 정승(政丞)이며 시호(諡號)는 경평공(敬平公)이었다. 장령(掌令) 구(玖)가 이남을 낳으니 성목(成牧)은 공조전서(工曹典書)이며 이남에 천순(天順)은 밀직부사(密直副使)로 그 나머지 후손은 가히 모두 기록하지 못한다. 수백년전에 석물(石物)을 갖추고 비갈(碑碣)도 세웠으나 세월이 오래 흐름에 따라 상석(床石)이 부서져서 제수(祭需)의 진설(陳設)이 어렵게 되었고 묘갈(墓碣)도 마멸되어 글자조차 분별하지 못하게 되었으니 자손된 자(者)로서 어느 누구가 눈물을 머금고 탄식하지 않겠는가! 묘하(墓下)에 사는 후손들이 비록 여러해 동안 경영해 왔으나 빈한(貧寒)한 소치로 아직까지 정성(精誠)을 이루지 못하고 지연(遲延)된 바이었으나 이제 후손들이 성의를 같이하고 힘을 모아 비용을 연출(捐出)함으로 해서 적은 것아 쌓였으니 금년봄 청명날 그 옛날 비석을 물려내고 장차 새비석을 세우기로 하고 여러종친들이 불초손(不肖孫) 중회(重會)에게 비문을 지으라고 여러번 말하니 분명치 못한 사람이 조상의 사실에 있어 감히 아는것이 없을 뿐 아니라 하물며 전고(典故)에 그리 밝지 못하야 사양을 하였으나 뜻대로 되지 않아 외람히도 두서 없는 말로서 삼가 위와 같이 지으니 황공황공 하나이다.

孔子 誕降後四十二壬寅(西紀一九六二年)正月上旬에 二十三世孫 重會 지음

5. 각종 자료 소개 1) ▣ 역옹패설(櫟翁稗說)속의 밀직(密直) 김승용(金承用) ▣ (2002. 7. 4. 태영(군) 제공)

[이 글은 본 홈 2002/07/04 태영(군)님이 “대제학 김승용의 대화 한 귀절”로 올려 주신 글입니다.]

밀직(密直) 김승용(金承用)이 나(☞ 이제현)에게 말하기를 『《좌씨전(左氏傳)》에 「네가 공(貢) 바치는 띠[모(茅)] 뭉치가 들어오지 아니하여 술을 축(縮)할 수 없다」 하였으니 그 축(縮)한다는 것은 무슨 뜻이오』라고 하였다.

내가 말하기를, 『두원개(杜元凱)의 주(註)에 이르기를, 「띠를 묶어서 술을 붓는 것」이라 하였소』라고 하니, 김공이 이어 말하기를, 『전에 영광군(靈光郡)에 있을 때 띠를 엮어서 술을 압착(壓搾)하니, 술이 매우 맑아서 면주 견대에 압착한 것보다 낫더군요』라고 하였다.

내가 집사람을 시켜서 시험하여 보았더니 과연 그러하였다.

《예기(禮記)》의 「교특생(郊特牲)」을 상고하여 보니 작(酌 술을 담은 것)을 축(縮)하는 데에는 띠를 쓴다고 하였다. 정씨(鄭氏)가 말하기를, 『술을 거르는 데에는 띠를 쓰며 축은 찌꺼기를 버리는 것이다』라고 하였다.

이 말이 두씨(杜氏)의 주(註)에 비하면 더 자세하다. 세상에서 술을 압착하는데 모두 명주나 비단으로 하고 띠로 하지 않는 것은 무슨 까닭인가.

그것은 신(神)에게 제향을 드리는 것은 사람에게는 쓰지 못한다고 하여서 일까[소동파(蘇東坡)의 시에 띠풀을 압착한다는 것은 이와같은 것일까]

<역옹패설(櫟翁稗說)/이제현(李齊賢)/後集1, pp101> 《출전 : 한국의 사상대전집5/동화출판공사/1972》

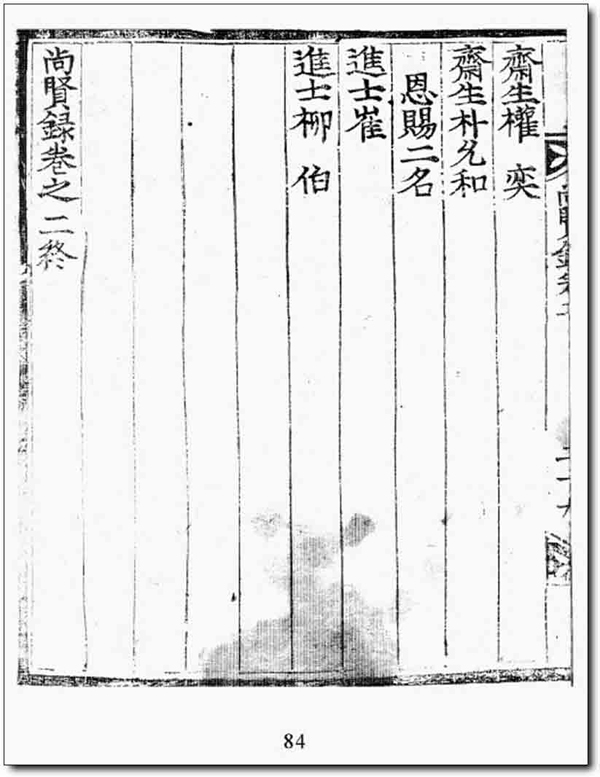

2)국조방목에 수록된 충숙공(휘 승용) 기록 내용 (2004. 4. 7. 윤식(문) 제공)

<고려 이후 각년 문과방목(高麗以後各年文科榜目)>이라는 제목 아래 과거를 실시한 간지명으로 방(榜)이름을 삼아 급제자 명단을 적고 있습니다. 고려조 방목에서 장원급제자 이름을 방명(榜名)으로 삼던 것과도 다른 점입니다.

이 명단은 먼저 올린 동년록과 급제자 명단에 다소 차이가 있으며, 이름이 밝혀지지 않았던 사람이 포함돼 있습니다. 또 먼저 올린 동년록과 동일 인물이나 이름이 다르게 나타난 사람과 새로 추가된 사람도 있습니다. 이들은 모두 빨간색으로 표시하였습니다.

급제자들에 대해서는 과거를 볼 당시 관직명이나 소속 재(齋) 등 신분을 적고, 개명(改名)을 한 경우에는 명단 아래 옛 이름과 아버지 이름, 본관, 최고 관직, 기타 사항 등이 기록되어 있습니다.

이로 보아 이 방목은 고려조 원본을 그대로 필사한 것이 아니라 후대에 다른 내용들을 보강하여 작성한 것이 분명합니다.

충숙공에 대한 기록은 우리 족보에 기록된 내용이 그대로 적혀 있습니다. 다만, 우리 족보에 급제 연도를 ‘庚辰年’으로 적고 있는데, 이는 ‘庚寅年’이 옳은 듯합니다. 충숙공 기록은 다음과 같습니다. ◇天和寺直殿直令同正 金承用 父愃 安東人 戌申 江陵道存撫使 다른 급제자들은 앞에 올린 내용과 유사하므로 명단만 올립니다.

庚寅五月榜 ◇乙科三人 崔咸一 趙仁秀 尹莘傑 ◇丙科七人 徐楚援 李承庚 韓守延 金文鼎 金桂來 朴贇 禹倬 ◇同進士 二十一人 鄭天祚 柳 寧 尹 評 鄭應喬 印承光 金承用 鄭 陳 鄭公秀 沈 勍 鄭 洳 辛夢劒 金伯龍 金淑盉 金守正 李 珍 崔斯立 李 樛 河 淳 權 奕 朴允和 金承印 ◇明經 二科 一名 安甸 ◇恩賜二名 安成桂 柳伯

3) <충숙공 장인 원관 묘지명 소개> (2005.3. 12. 발용(군) 제공)

원관묘지명(元瓘墓誌銘)

원관(元瓘 : 1247~1316)의 자는 퇴옹(退翁)이며 본관은 원주(原州)이다. 본래 이름은 정(貞)이었는데 성과 이름이 원(元)나라의 연호와 같은 까닭에 고쳤다. 아버지는 수대부 문하시랑 동중서문하평장사 수문전대학사 감수국사 판병부사(守大傅 門下侍郞 同中書門下平章事 修文殿大學士 監修國史 判兵部事)로 문순공(文純公)의 시호를 받은 원부(元傅)이고 어머니는 봉성군대부인(峰城郡大夫人)이니 예빈□경(禮賓□卿) 염수장(廉守藏)의 큰딸이다.

어려서부터 총명하였으며 처음 문음(門蔭)으로 벼슬하였으나, 1266년(원종 7) 과거에 급제하여 국학학록(國學學錄)이 되고 여러 관직을 거쳐 청주목부사(淸州牧副使)가 되었는데, 이 때에 원나라의 요청으로 재상의 자제들을 뽑아 원나라 조정에 입시(入侍)하게 하였는데 이를 궁전배(弓箭陪)라고 하였다. 이 때에 그도 뽑혀 원나라에 들어갔다가 부친상을 당하여 돌아왔다.

1290년(충렬왕 16)에 합단적(哈丹賊 : 거란족의 일파)이 쳐들어오자 개경(開京)의 유수만호(留守万戶)가 되어 개경을 지키는데 공이 있었고, 원나라의 일본원정 때에는 서해도지휘사(西海道指揮使)의 일을 맡아 60여 척의 배를 만들었다. 말년에는 불교에 귀의하여 불사(佛事)에 힘을 쏟았으며, 1316년(충숙왕 3)에 향년 70세로 별세하였다.

지첨의부사 판삼사사(知僉議府事 判三司事) 홍녹준(洪祿遵)의 딸과 결혼하였으나 슬하에 자식도 없이 부인이 일찍 세상을 떠나니, 다시 동지밀직사사 전리판서(同知密直司事 典理判書) 곽여필(郭汝弼)의 딸과 결혼하여 1남1녀를 두었다. 부인이 먼저 세상을 떠난 까닭에 다시 좌승지(左承旨) 김신(金信)의 딸에게 장가들어 2남3녀를 두었다. 묘지는 중대광 검교첨의정승 우문관대제학 감춘추관사 여흥군(重大匡 檢校僉議政丞 右文館大提學 監春秋館事 驪興君) 민지(閔漬)가 지었다.

시대 고려 연대 1316년(충숙왕3년) 유형/재질 묘지명·묵서명 / 돌 문화재지정 미지정 크기 출토지 미상 소재지 (한국)경기도박물관-경기도 용인시 기흥읍 상갈리 85 서체 해서(楷書) 찬자/서자/각자 민지(閔漬) / 미상 / 미상

<判讀文>

僉議贊成(事)(元)公(墓)(誌)(銘)(幷)(序) <缺落> 書」 重大匡(檢)校僉議政丞右文館大提學監春(秋)(館)(事)驪(興)君(閔) 漬 撰」 公諱瓘字退(翁)原州人也(本)名(貞)以姓名皆與 上國年?相同(以)改之曾祖左司諫知制誥 諱承(胤)祖追封樞密院副使諱瑨(父)(金)(紫)光祿大夫守大傅門下侍郞(同)」 中書門下平章事修(文)(殿)大學士監修(國)史判兵部事諡文純公諱傅母峰城(郡)(大)夫人 廉氏禮(賓)□(卿)守(藏)之長女卽中古名(宰)相信若(之)(孫)也□(生)(而)穎悟外祖知」 必(爲)□□(親)(自)撫養及長以門蔭始(仕) 元(宗)四年癸亥(蔭)補知江華郡判(官)(政)滿 又爲(寫)經院判(官)(元)(宗)(七)(年)丙寅以(弱)冠擢丙(科)(轉)(國)(學)學錄歷(海)□ 府錄事典(元)」 (宗)(十)(己)巳遷掖庭內侍伯是(年)(冬)(十)二月 元正朝 (本)國文純公以副樞(扈)(駕) 故公(亦)扶侍嚴(君)(而)(兼)掌 行宮班祿及 駕還加詹事府丞未幾拜監察御史歷」 (官)(至)(太)(傅)少尹出爲淸州牧副使(政)有(威)(惠)(翌)(年) 國家以宰相子有才幹者十 餘人入侍(天)(朝)(稱)(爲)弓箭陪于時?宰之子大將(軍)金?爲其首公□以相子爲副」 □是(時)超拜朝議大夫秘書尹世子中允(丁)(亥)以父喪還服(?)(起)(爲)正獻大夫典法判書 文(翰)(學)(士)知詹事府事戊子以秋官群(謗)(忽)起公亦不免投閑(一)年己丑復起」 爲正獻(大)(夫)判禮賓寺事寶文閣學士知制誥庚寅哈丹(賊)(暴)起於隣境將入 (我)(疆)(賊)勢甚盛其鋒不可當故 國家方卷入江華以避之以公爲本京留守万戶公於」 是時國因忘軀臨難不懼盡忠竭力遂使城闕閭舍雖(經)(賊)(火)而晏然如舊 上甚嘉(之)特 (授)(版)(圖)(判)書以賞之癸巳冬」 世祖皇帝詔令本國備東征戰艦 上分遣(大)(官)(之)(諸)道以公爲西海道指(揮)使公於是克 勤夙(夜)不日督成六(十)(餘)(?) 朝野稱其能東征事雖寢猶以爲官船歲取其」 稅而爲(國)(用)(其)利之判于今者不少甲午拜奉翊大夫(三)司使(文)(翰)學(士)承旨丙申 授(密)(直)(學)(士)累知密直司事版?判書因舍弟同(知)密直司事卿之婚?家生事」 故公亦被疑而見斥由是杜門不出但以琴書自娛(耳)(越)大德十一年丁未 □(王)(親)政之初 (起)(公)爲匡靖大夫都僉議侍郞贊成事商議都僉議事戊(申)(改)授僉議中」 護行民部典書領典儀(等)事(己)酉又改爲密直司使仍兼民部典書復參機密(以)(公)以滿盈 爲懼當急(流)(而)(勇)(退) 上(亦)重違其志以匡靖大夫僉議贊成事進賢館大」 (提)(學)(副)摠副事致仕庚戌大夫人卽世公於是歲(年)踰耳順?髮盡白復加縞(素)(?)(力)(送) 終國人咸嘉母之壽(子)之孝焉自是歸誠 三寶懋爲追福城北九龍山舍那」 寺僧□□□□□□□年旣久頹廢亦多公於是(彌)發(重)新之(願)(未)(及)(朞)(年)(金) (碧)(輪)(魚)(之)(觀)供 佛齋僧之具有加於前古又於江浙之(地)卽成大藏經一(部)(入)安 于杭」 州惠因寺之□(實)爲万世寶幷買納□(田)□藏□白(粲)十(五)□(者)以爲? (年)(轉)(藏)(之)(費)(立)石以壽其傳(江)(南)(道)俗莫不詠歌聯成大軸以送之及今延祐 三(年)(丙)(辰)首夏」 又?所蓄(寫)(成)(銀)(字)華嚴經三(譯)一部日夜催迫如有及(到)(就)(筆)(於)(季)夏中 (公)(始)得微疾至二十六日(卒)于私第享年七十公先娶知僉議府事判三司事洪祿遵之女」 (無)嗣而(卒)中娶同知密直司事典理判(書)致仕郭汝弼之女生(一)(男)一 (女)(而)(一)(男)則未冠而夭女適官軍万戶(成)(均)(祭)(酒)金(承)(用)先公而歿後娶 (左)承旨金信之女生二」 男三女長曰忠□□通憲大夫密直副使上護軍次曰□亦先逝女長(適)(西)(原)(水)軍万(戶) □□(衛)(保)(勝)護軍(朴)居(實)次適同知密直司事(民)部典書閔?次適右思(補)知」 製敎(金)(光)(轍)以是年□九月初四(日)(行)葬(于)(長)湍縣之(金)(洞)(子)壻等具公之 行(狀)屬予爲(銘)□(予)(老)(病)久?□□□□□辭避公與予爲同榜故不能獲已粗 (記)(其)略而」 爲之(銘)(曰)」 □□先公東韓柱石 (公)(實)鳳雛一朝五色 (顯)□中華盡忠(社)(稷) (黑)頭拜(相)民 懷其德 知(其)思盈引退閑適 晩年樂善(竭)(盡)(其)力 (願)(刹)□□(重)(新)」 (金)(碧) (?)(藏)□□(名)(傳)異域 畢竟所營大經三譯 靑楮銀泥字(重)(和)(璧) (餘)慶不窮勝功又積 所自逍遙天堂極樂 遺及子孫淸風黃閣」 〔출전:『高麗墓誌銘集成』第三版(2001)〕

<해석문>

첨의찬성사(僉議贊成事) 원공(元公) 묘지명 및 서문 <결락> 쓰고,

중대광 검교첨의정승 우문관대제학 감춘추관사 여흥군(重大匡 檢校僉議政丞 右文館大提學 監春秋館事 驪興君) 민지(閔漬) 지음.

공의 이름은 관(瓘)이고, 자는 퇴옹(退翁)으로, 원주(原州) 사람이다. 원래 이름이 정(貞)이었으나 성과 이름이 상국(上國 : 元)의 연호(年號)와 서로 같으므로 고쳤다. 증조는 좌사간 지제고(左司諫 知制誥) 승윤(承胤)이고, 조부는 추밀원부사(樞密院副使)에 추봉된 진(瑨)이며, 아버지는 금자광록대부 수대부 문하시랑동중서문하평장사 수문전대학사 감수국사 판병부사(金紫光祿大夫 守大傅 門下侍郞同中書門下平章事 修文殿大學士 監修國史 判兵部事)이고 시호가 문순공(文純公)인 부(傅)이다. 어머니는 봉성군대부인(峰城郡大夫人) 염씨(廉氏)인데 예빈□경(禮賓□卿) 수장(守藏)의 장녀이니, 곧 중고(中古)의 명재상인 신약(信若)의 손녀이다.

□ 나면서부터 총명하여 외조부가 반드시 □□가 될 것이라는 것을 알고, 친히 보살피고 길렀다. 자라나자 문음(門蔭)으로 처음 벼슬을 하였다. 원종 4년 계해년(1263 )에 음(陰)으로 지강화군판관(知江華郡判官)이 되고, 임기가 차자 또 사경원판관(寫經院判官)이 되었다. 원종 7년 병인년(1266 )에 약관(弱冠)의 나이로 병과(丙科)에 급제하여 국학학록(國學學錄)으로 옮기고, 해□부녹사전(海□府錄事典)을 거쳤다. 원종 10년 기사년(1269 )에 액정내시백(掖庭內侍伯)으로 옮겼다. 이 해 겨울 12월에 원의 조정에 조회하러 갈 때 본국의 문순공(文純公)이 부추(副樞)로서 임금의 행차를 수행하였으므로, 공이 또한 엄군(嚴君)을 부축하여 모시면서 행궁반록(行宮班祿)을 겸하여 관장하였다. 임금이 돌아오게 되자 첨사부승(詹事府丞)이 더하여지고 얼마 되지 않아 감찰어사(監察御史)에 임명되었다.

여러 관직을 거쳐 태부소윤(太傅少尹)이 되고, 청주목부사(淸州牧副使)가 되어 나가자 다스림에 위엄과 은혜가 있었다. 이듬해에 국가에서 재상의 아들로 재능이 있는 자 10여 명을 뽑아 천자의 조정에 입시(入侍)하게 하였는데 궁전배(弓箭陪)라고 불렀다. 이 때에 총재(?宰, 金方慶)의 아들인 대장군(大將軍) 김흔(金?)이 그 우두머리가 되고, 공은 □ 재상의 아들로 부(副)가 되었다. □ 이 때 조의대부 비서윤 세자중윤(朝議大夫 秘書尹 世子中允)으로 뛰어 올랐다. 정해년(충렬왕 13, 1287 )에 부친상을 당하여 돌아오게 되었으나, 상이 끝나자 다시 기용되어 정헌대부 전법판서 문한학사 지첨사부사(正獻大夫 典法判書 文翰學士 知詹事府事)가 되었다. 무자년(충렬왕 14, 1288 )에 형부의 관리[秋官]로서 여러 사람의 비방이 갑자기 일어나자, 공 또한 면하지 못하고 1년 동안 벼슬에서 벗어나 있었다. 기축년(충렬왕 15, 1289 )에 다시 기용되어 정헌대부 판예빈시사 보문각학사 지제고(正獻大夫 判禮賓寺事 寶文閣學士 知制誥)가 되었다.

경인년(충렬왕 16, 1290 )에 합단적(哈丹賊 : 거란의 遺種)이 이웃 국경에서 사납게 일어나 장차 우리의 영토로 들어오려고 하였다. 적의 형세가 매우 성하여 그 예봉을 감당하기 어려웠으므로 국가에서는 임시로 강화(江華)로 피난하려고 하면서, 공을 본경(本京 : 開京)의 유수만호(留守萬戶)로 삼았다. 공이 이에 나라 일로 인하여 자신의 몸을 잊고 어려움에 임하여 두려워하지 않으면서 충성을 다하고 힘을 다하니, 드디어 성곽과 궁궐과 백성의 가옥[閭舍]이 비록 적화(賊火)를 입기는 하였으나 전과 같이 편안할 수 있었다. 임금이 매우 기뻐하여 특별히 판도판서(版圖判書)로 임명함으로써 상을 내려 주었다.

계사년(충렬왕 19, 1293 ) 겨울 세조(世祖)황제가 글[詔]을 내려 본국에서 일본을 정벌[東征]할 전함을 준비하도록 하였다. 임금이 고위관리를 여러 도(道)에 나누어 보내었는데 공은 서해도 지휘사(西海道 指揮使)가 되었다. 공은 이에 부지런함을 다하여 이른 아침부터 저녁까지 낮을 가리지 않고 독려하여 60여 척을 만들었으므로, 조야(朝野)가 그 능함을 칭찬하였다. 동정(東征)은 비록 이루어지지 않았으나 오히려 관선(官船)이 되어 해마다 세(稅)를 거두어들이니 나라의 비용에 이익이 되는 판단이 지금에 이르기까지 적지 않다.

갑오년(충렬왕 20, 1294 )에 봉익대부 삼사사 문한학사승지(奉翊大夫 三司使 文翰學士承旨)가 되었다. 병 신년(충렬왕 22, 1296 )에 밀직학사(密直學士)가 되고, 거듭하여 지밀직사사 판도판서(知密直司事 版圖判書)가 되었다. 동생[舍弟]인 동지밀직사사(同知密直司事) 경(卿)의 혼례로 인하여 집안에 틈이 생겨 일이 벌어졌는데, 공 또한 의심을 받아서 배척당하게 되었다. 이로 말미암아 문을 닫아 걸고 출입하지 않으며 단지 거문고와 책으로서 스스로 즐길 따름이었다.

대덕(大德) 11년 정미년(충렬왕 33, 1307 )에 □ 임금<忠宣王>이 친히 정사를 처음 보면서 공을 기용하여 광정대부 도첨의시랑찬성사 상의도첨의사(匡靖大夫 都僉議侍郞贊成事 商議都僉議事)가 되고, 무신년(충선왕 즉위, 1308 )에 첨의중호 행민부전서 영전의등사(僉議中護 行民部典書 領典儀等事)가 되었다. 기유년(충선왕 1, 1309 )에 밀직사사(密直司使)로 바꾸었는데 이에 민부전서(民部典書)를 겸하면서 다시 기밀(機密)에 참여하게 되었다. 공은 가득 차면 급한 물결을 만나게 될 것을 두려워하여 용감하게 물러나려 하였다. 임금 또한 그 뜻을 어기기 어려워 광정대부 첨의찬성사 진현관대제학 부총부사(匡靖大夫 僉議贊成事 進賢館大提學 副摠副事)로 벼슬에서 물러나 은퇴하게 하였다.

경술년(충선왕 2, 1310 )에 대부인이 세상을 떠났다. 공은 이 때 나이가 예순이 넘고 수염과 머리가 모두 하얗게 되었으나 다시 소복을 입고 힘을 다하여 장례를 치르니, 나라 사람들이 모두 어머니의 장수와 아들의 효도를 아름답게 여겼다. 이로부터 불교[三寶]에 정성을 드려 힘써 명복[追福]을 빌게 되었다. 성의 북쪽 구룡산(九龍山) 사나사(舍那寺)의 승려 □□□□□□□ 세월이 오래 되어 이미 허물어진 것이 또한 많았으므로, 공이 이를 새롭게 중창하려는 원(願)을 세웠다. 일년[朞年]도 되지 않아 고운 색깔을 입힌 윤어(輪魚)의 관(觀)을 부처님께 바치고 승려에게 재(齋)를 드리니 이전보다 더함이 있었다. 또 강절(江浙)에서 대장경 한 부가 만들어져서 항주(杭州)의 혜인사(惠因寺)에 모셔두었는데, □ 실로 만세(萬世)의 보물이었다. 이를 아울러 사들이면서 □전(田)□장(藏), □백찬(白粲, 白米) 15□를 바쳤다. 몇 년에 걸쳐 토지와 노비[田藏]의 경비를 들여 기울여 장수를 비는 비석을 세우니, 강남의 도인(道人)과 속인(俗人)이 노래를 지어 찬탄하지 않는 이가 없었다. 그 시를 이은 것이 한 축(軸)이나 되었는데 이를 보내왔다.

금년 연우(延祐) 3년 병진년(충숙왕 3, 1316 ) 4월[首夏]에 재산을 거의 기울여 은(銀)으로 『화엄경 3역(華嚴經 三譯)』1부를 베꼈는데, 낮밤으로 재촉하여 마침내 이루게 되었다. 6월[季夏] 중에 공은 가벼운 병을 얻었는데, 26일이 되자 집에서 돌아가셨다. 향년 70세이다.

공은 처음 지첨의부사 판삼사사(知僉議府事 判三司事) 홍녹준(洪祿遵)의 딸과 결혼하였는데, 자녀가 없이 사망하였다. 다시 동지밀직사사 전리판서(同知密直司事 典理判書)로 은퇴한 곽여필(郭汝弼)의 딸과 결혼하여 1남 1녀를 낳았다. 아들은 관례(冠禮)를 올리기 전 일찍 죽었고, 딸은 관군만호 성균제주(官軍萬戶 成均祭酒) 김승용(金承用)에게 시집갔다. (부인이) 공보다 먼저 죽었으므로 다시 좌승지(左承旨) 김신(金信)의 딸과 결혼하여 2남 3녀를 낳았다. 장남 충(忠)은 □□ 통헌대부 밀직부사 상호군(通憲大夫 密直副使 上護軍)이고, 차남은 □인데 역시 먼저 죽었다. 큰딸은 서원수군만호 □□위보승호군(西原水軍萬戶 □□衛保勝護軍) 박거실(朴居實)에게 시집갔고, 둘째 딸은 동지밀직사사 민부전서(同知密直司事 民部典書) 민적(閔?)에게 시집갔으며, 셋째 딸은 우사보 지제교(右思補 知製敎) 김광철(金光轍)에게 시집갔다.

이 해 □ 9월 초나흘에 장단현(長湍縣)의 금동(金洞)에 장례지내려 하면서, 아들과 사위들이 행장을 갖추어 나에게 묘지명을 부탁하였다. □ 나는 늙고 병든 지 오래 되어 □□□□□ 사양하고 피하려고 하였으나, 공은 나와 같은 해에 과거에 급제하였으므로[同榜], 어쩔 수 없이 다만 엉성하게나마 그 대략을 적는다.

명(銘)하여 이른다.

□□ 부친[先公]은 동한(東韓)의 주석(柱石)이었고 공은 실로 봉추(鳳雛)이니 일대의 조정에서 오색(五色)이 빛나도다. 중화(中華)에서 □ 뛰어나고 사직을 위해 충성을 다하였으니 흑두(黑頭, 젊은 관리)는 재상의 명령을 따르고 백성들은 그 덕을 그리워하네. 가득참을 알아서 스스로 물러나 한가롭게 자적하니 만년에는 부처를 섬기는데[樂善] 그 힘을 다하도다. 원찰(願刹)을 □□(지으며?) 금벽(金碧)을 입혀 새롭게 중창하니 규장□□ 이역(異域)에 이름을 전하도다. 마침내『삼역 대장경(三譯 大藏經)』이 다 이루어지자 푸른 닥나무 종이에 은니(銀泥)로 쓰니 글씨는 장중하고도 이름답도다. 나머지 복이 아직 다하지 않았는데 훌륭한 공로는 다시 쌓이도다. 스스로 노니는 곳 천당과 극락일지니 자손에게 청아한 기풍[淸風]과 재상의 지위[黃閣]를 남기셨도다. 〔출전:『역주 고려묘지명집성(하)』(2001)〕

4) 충숙공 동년록 (2005. 10. 9. 윤식(문) 제공) 출전 : <상현록>(우탁 저)

5) 충숙공의 품계명에 대하여 (2006. 6. 13. 영환(문) 제공)

<충숙공 (김승용)은 광정대부(匡靖大夫)인가 금자광록대부(金紫光祿大夫)인가>

충숙공(김승용)의 관직명에 대해서 일부 논의가 있다는 소식을 듣고 이에 대해서 알아보기로 했습니다.

충숙공께서는 최종으로 보문관대제학을 지내셨음이 역사적으로 밝혀지고 이숙기가 쓴 묘지명에도 광정대부보문관대제학이라고 되어 있으니 이는 틀림 없습니다.

우선 고려시대의 관직에서 당시 광정대부로 불린 종2품의 품계를 살펴봅니다.

1060년(문종14년)에 정해진 품계에 의하면 종2품은 금자광록대부((金紫光祿大夫)로 문신계 29계 중 3계로 정해집니다.(이때 종1품은 개부의동삼사)

1275년(충렬왕1년)에 금자광록대부(金紫光祿大夫)라는 명칭이 원나라의 명칭과 같다고 하여 광정대부(匡靖大夫)로 고쳤습니다.

1298년(충렬왕24년)광정대부(匡靖大夫)를 폐지하고 종2품은 정봉대부(正奉大夫)로 고치고 (이때 종1품은 숭록대부, 정2품은 흥록대부)

1308년(충렬왕34년)종2품은 통헌대부(通憲大夫) 정2품이 광정대부 (匡靖大夫)로 되고 (정1품이 생기면서 삼한삼중대광과 벽상삼한삼중대광, 종1품은 중대광,벽상삼 한중대광)

1310년(충선왕2년)종2품상은 광정대부(匡靖大夫) 종2품하는 봉익대부(奉翊大夫)로 나뉘며 (정1품 삼중대광, 종1품-중대광, 정2품상=大匡 정2품하는 正匡)

1356년(공민5년)광정대부(匡靖大夫)폐지, 종2품상 광록대부(光祿大夫) 종2품하 영록대부(榮祿大夫) (정1품상=개부의동삼사, 정1품하는 부의삼사, 금자광록대부는 종1품상 금자숭록대부는 종1품하)

1362년(공민왕11년) 종2품은 봉익대부(奉翊大夫)로 개칭 (정1품=벽상삼한삼중대광,하는 삼중대광,종1품=중대광, 광정대부는 정2품,)

1369년(공민왕18년)종2품상은영록대부(榮祿大夫) 종2품하는 자덕대부(資德大夫) (정1품=보국삼중대광,종1품은 삼중대광,중대광, 정2품은 광록대부 영록대부, )

충숙공(김승용)께서 돌아가신 해는 1329년입니다. 이때 이숙기공이 지은 묘지명에는

--천력<天曆, 원나라 문종(文宗)의 연호> 二 년 기사(一三二九)년 三월 갑술(甲戌)에 선수선무장군(宣授宣武將軍) 관고려국만호(管高麗國萬戶) 광정대부(匡靖大夫) 밀직사(密直使)보문각대제학(寶文閣大提學) 상호군(上護軍) 김공이 표(表)를 받들고 원나라에 하례(賀禮)하고돌아오다가 압록강을 건너면서 병에 걸려 신안(新安)의 여관에서 죽었다.--

그러면 왜 묘지명 끝 부분에 금자의 위에 올랐다고 썼을까요? (-- 아아! 향년(享年)이 예순둘이니 일찍 돌아가신 것이 아니며 금자(金紫)의 품계에 올랐으니 관작(官爵)이 낮은것도 아니니,--- 이숙기찬 묘지명에서)

당시 종2품의 품계는 광정대부이나, 이전(1275년)까지는 종2품을 금자광록대부라고 칭했으므로 금자(金紫)의 품계에 올랐다고 썼을 것입니다.

위에서 살펴본대로 충숙공(김승용)의 품계는 당시에 품계대로 광정대부라고 칭함이 옳다고 생각됩니다.

참고자료;관직표는 고려사百官志에서 인용하였음

*광정대부 (匡靖大夫) -야후백과사전-

고려 문산계(文散階) 종2품 품계. 1275년(충렬왕 1) 금자광록대부(金紫光祿大夫)를 고친 이름으로 1298년(충렬왕 24)에 폐지했다가 1308년(충렬왕 34)에 부활시켰다. 1310년(충선왕 2)에는 종2품 상(上)으로 개정했다가 1356년(공민왕 5)에 폐지했다. 1362년(공민왕 11) 다시 정2품으로 두었으나 1372년(공민왕 21) 폐지했다.

*금자광록대부 (金紫光祿大夫)-야후백과사전

고려시대 문산계(文散階)의 하나. 문종이 정한 종2품 벼슬로, 금자흥록대부(金紫興祿大夫)의 후신이다. 1076년(문종 30)에 문산계 29계 중 제3계로 정해졌으며, 1275년(충렬왕 1)에 원(元)나라의 관제와 서로 같으므로 광정대부(匡靖大夫)로 고쳤다. 그 뒤 1356년(공민왕 5)에는 이를 폐지하고 금자광록대부로 명칭이 바뀌면서 종1품 상계가 되었고, 1362년(공민왕 11) 다시 종1품을 중대광(重大匡)이라 칭하였다.

6) 충숙공 졸기 (2007. 9. 28. 태영(군) 제공) 충숙공 김승용 졸기(忠肅公 金承用 卒記)

김승용(金承用) : 충숙왕 16년(1329) 3월 갑술(甲戌)일에 밀직사 보문각대제학(密直使 寶文閣大提學) 김승용(金承用)이 사망하였다. 公은 충렬공 김방경의 손자로서 14세에 문자(文資)로 천화사 진전직(天和寺 眞殿直)에 임명 되었으며 1290년 23세에 문과에 급제하였다. 1328년 12월 임인(壬寅)에 하성절사(賀聖節使)가 되어 원(元)에 들어갔다. 판내부사(判內府事) 밀직사(密直使)를 역임 하였는데 모두 대학사(大學士)와 상장군(上將軍)을 겸하였고 광정대부(匡靖大夫)의 품계에 이르렀으니 재상이 되어서는 맑고 청렴하여 백성들이 감동하며 어버이처럼 따랐다. 후에 시호를 충숙(忠肅)이라 하였다.

충숙공(忠肅公) 김승용(金承用)의 기록

1323년 10월 갑인(甲寅)일: 원나라에서 직성사인(直省舍人) 아노회(阿魯灰)를 보내와서 즉위한 조서(詔書)를 반포함으로 정안군(定安君) 종(琮)과 내부령(內府令) 김승용(金承用)을 보내어 등극을 하례 하였다.

1328년 12월 임인(壬寅)일: 밀직사(密直使) 김승용(金承用)을 원나라에 보내어 성절(聖節)을 하례 하였다.

1329년 3월 갑술(甲戌)일: 밀직사(密直使) 김승용(金承用)이 성절사(聖節使)로 원나라에 갔다가 이듬해 돌아오던 도중 신안에서 사망 하였다.

김승용(金承用)은 안동(安東) 사람이니 상락공(上洛公) 김방경(金方慶)의 손자요, 부지밀직사사(副知密直司事) 김선(金 愃)의 아들이다. 과거에 급제하여 충숙왕때 내부령(內府令)을 거쳐 요직을 두루 역임하고 원나라에서 선무장군 관고려군만호(管高麗軍萬戶) 를 선수(宣授)하고 밀직사 보문각 대제학 상호군(密直使 寶文閣大提學 上護軍)에 이르렀는데 모두 태학사(太學士)를 겸하였다. 청렴하다는 칭찬이 있었으며 사람들이 모두 아깝게 여겼다.

아들 김후(金厚)는 당시 서부부령(西部副令)이고 김구(金玖)는 낭장(郎將)이었다.

<高麗墓誌銘集成, 華海師全> 고려 왕조사(高麗王朝史)4권에서 옮김.

|