본문

|

|

![]() 3. 주요 자료 소개

3. 주요 자료 소개

|

13) 선무공신 교서 소개 (보물 제1476호, 진주박물관 소장)

(1) 사진 소개

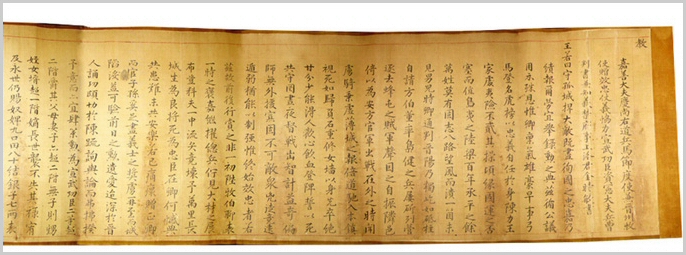

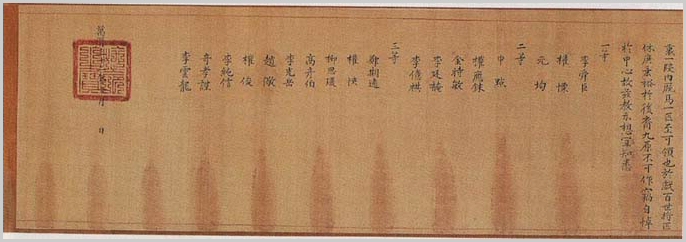

<충무공 김시민 장군 교서>(2006. 7. 12. 안승준교수 일본에서 촬영 자료 합성본. 2006. 7. 20. 항용(제) 제공)

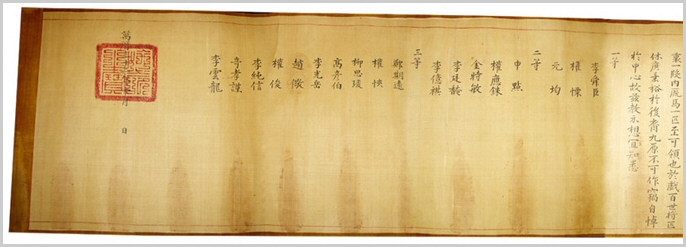

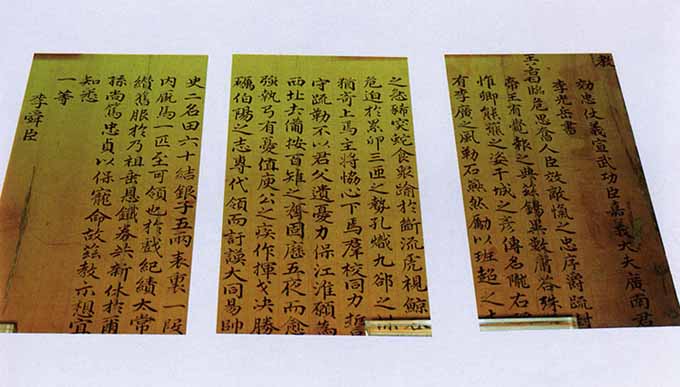

<충무공 김시민 장군 교서>(2005. 11. 18. 일본 동경, 경매물 도록 사진. 2005. 11. 9. 항용(제) 제공)

(2) 교서 소개 (2006. 7. 15. 항용(제) 제공) (가) 선무공신 교서란

선무공신이란 임진왜란 때 큰 공을 세운 이순신·권율(權慄) 등 무신에게 준 훈(勳)의 이름이다. 1604년(선조 37) 6월 호성(扈聖)·청난(淸難) 공신과 함께 녹훈(錄勳)한 것인데 3등으로 나누어 1등을 효충장의적의협력(效忠杖義迪毅協力), 2등을 효충장의협력, 3등을 효충장의선무공신이라 하였는데, 1등은 이순신·권율·원균(元均), 2등은 신점(申點)·권응수(權應銖)·김시민(金時敏)·이정암(李廷馣)·이억기(李億祺), 3등은 정기원(鄭期遠)·권협(權鎭)·유사원(柳思瑗)·고언백(高彦伯)·이광악(李光岳)·조경(趙敬)·권준(權俊)·이순신(李純信)·기효근(奇孝謹)·이운용(李雲龍) 등 모두 18명에게 주었다.

상기 교서는 비단 두루마리 형식으로 크기는 가로 226㎝, 세로37.2㎝이며 양호한 상태이다. 임진왜란 당시 진주대첩의 상황을 밝히고 공을 세운 사람에 대한 포상정도를 살피는데 귀중한 자료이다. 이 선무공신교서는 총 18장이 발급되었으며 국내에 현전하는 것은 6점이며 아래 4점은 보물로 지정되어 있다.

· 권응수(2등공신) - 보물668호(개인소장-진주박물관 보관) · 이광악(3등공신) - 보물952호(독립기념관 소장) · 원 균(1등공신) - 보물1133호(개인소장) · 이운룡(3등공신) - 보물1212호(개인소장)

(나) 공신교서 일본 경유 환수 과정

1) 유실 과정 : 1604년 교서 발급 이후 계속 충북 괴산의 충무공 종손가에 유전되어 오다가 12대 손인 세응(世應)씨의 관리 소홀로 1920-30년대에 유실됨-김상형님의 1988년 경의 말씀 채록(김항용), <충무공 김시민 실기>1988년 김상형 간. 54p. 기록 2) 환수 과정

가) 2005. 11. 8. : 일본 교오토대의 김문경 교수가 경매 도록에 나와 있는 교서를 발견, 당시 객원교수로 교오토대에 와 있던 안승준 교수(한국학 중앙 연구원 재직)에게 통보. 안교수는 다시 이를 한국의 안동김씨문중회(김항용(본인)), 진주 국립박물관(이상훈), 김시민기념사업회(허용기)에게 이메일로 전달함.

나) 2005. 11. 10. : 김시민 기념 사업회, 진주의 국립박물관과 함께 문제 해결을 위해 백방으로 노력. 정부의 노력과 해결을 기대했으나 실패함. 다) 2006. 5. 19. : 국내 각 신문에 일본에서 공신교서의 경매 사실을 보도함. 라) 2006. 5. 19. : 진주시민들 주최로 모금운동 전개. 마) 2006. 6. 말-7월 중. : MBC문화방송 <느낌표>에서 우리 문화유산 되찾기 활동 중의 하나로 이 문제를 적극적으로 접근. 7월중 매주 토요일 <느낌표>에 <환수운동 전개 방영> 및 <1억 5천만원 모금을 위한 전국민 성금 모금 운동> 전개. 1억 3천만원 모금운동 성공. 바) 2006. 7. 24. : 일본에 가서 교서 환수 사 )2006. 7. 25. : 오후 2시 서울 국립 중앙박물관에서 문중회 주관의 고유제 봉행. 교서를 국립중앙박물관에 기증. 일정 기간 전시 후 진주 국립박물관으로 이관, 영구 전시 보관하게 됨.

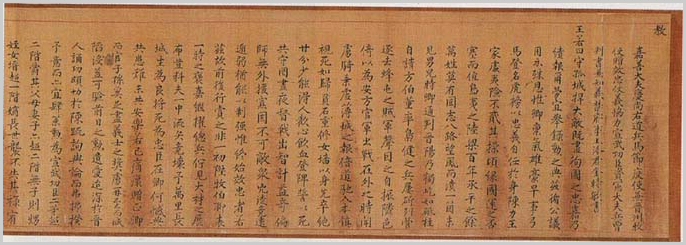

3)진주목사 충무공 김시민장군 공신교서 (번역문) 교서

가선대부 경상우도병마절도사 겸 진주목사 효충장의협력선무공신 자헌대부 병조판서 겸 지의금부사 상락군 김시민에게 내리는 임금의 글 왕이 다음과 같이 말씀하셨다. 그대는 외로운 성을 지키고 많은 적을 막아내어 이미 나라에 목숨을 바치는 충성을 다 바쳤으니 그 공적을 가상히 여기고 그대의 노고에 보답하려면 의당 공훈을 표창하는 절차를 밟아야 할 것이므로 이미 거둔 여러 사람의 공의(公議)를 따라 특별한 은총을 표시하고자 한다.

아! 그대의 타고난 기품은 웅대하며 호탕하여 일찍이 활 쏘고 말 타는 일을 전공하여 무과에 합격하였고, 자신에게는 충의를 실현하겠다고 다짐하였으며 국가의 어려운 일에 힘을 다하였으니 그 마음가짐이 변함이 없었다. 지난번 국가의 운명이 막힘으로 인하여 섬 오랑캐의 날뜀을 당하였다. 우리나라가 백여 년 동안 평화의 시대를 겪은 나머지 온 백성이 굳센 뜻을 가지지 못하여 팔도가 바람 부는 대로 무너질 때에 한 명의 남아다운 사람이 나타나지 않았다. 이 때 그대는 진양(진주)의 판관으로서 큰 기둥처럼 홀로 우뚝 섰다. 스스로 관찰사에게 청하여 용감한 군사를 거느리고 여러 차례 인근 군현의 적을 격파하였고 벌떼처럼 웅크리고 있는 도적의 군대를 쫓았으니 그 명성이 이로 인해 스스로 떨치고 이웃 고을이 그대에게 의지하여 편안하게 되었다.

바야흐로 관군이 싸우기 위해 다른 지방으로 나가 있을 때에 오랑캐의 기병이 그 빈 틈을 타서 진주성을 공격해온다는 보고를 듣고 급히 본 성으로 달려 들어갔으니 죽음 보기를 자기 집에 돌아가는 것처럼 여긴 것이다. 돌을 져다가 성의 귀퉁이(女墻)를 중수함에 자신이 병졸보다 먼저 앞장섰고 맛있는 음식을 자신이 먹지 않았을 뿐만 아니라 모지라는 작은 것을 나누어 먹으니 백성들의 기뻐하는 마음을 얻을 수 있었고, 피눈물을 마시며 성위에 올라 지휘하면서 죽음으로써 함께 지켜 내자고 맹서하여 약속하였다. 밤낮없이 싸움을 독려하고 지혜로운 계책을 냄이 더욱 기발하였다. 적은 군사를 가지고 밖으로부터의 도움이 없이 싸웠으니 적은 군대를 가지고는 진실로 많은 수의 적을 상대할 수 없는 상황에서 나뿐 무리들이 마침내 멀리 도망을 치려하였다. 그러나 그대가 오히려 약한 군사를 가지고 강한 적을 제어할 수 있었음은 오직 처음부터 끝까지 충성을 바쳤기 때문이다.

그 공로가 이와 같으므로 이전에 상을 내림이 한 번이 아니었다. 처음에는 목사로 승진시켜 그대의 아름다운 명성을 포상하였고, 이어서 군사를 총괄하도록 발탁하여 큰 재목의 뜻을 펴기를 기다렸다. 뜻밖에 한 발의 유탄을 맞아 마침내 나의 만리장성이 무너지리라고 어찌 생각하였겠는가? 살아서는 어진 장수가 되었고 죽어서는 충신이 되었으니 그대는 어찌 유감이 있으리오. 그대와 더불어 이 어려움을 함께 이겨내었으나 편안하고 즐거움은 함께 할 수 없으니 이처럼 나의 가슴속에 아픔을 느끼고 있다.

그대에게 정승의 지위(병조판서)를 증직하여 자손을 등용하더라도 어찌 족히 의사(義士)를 표창함을 다 하겠는가? 오랑캐가 다시 와서 성이 함락되었으니 전일의 그대 공훈이 더욱 값지구나. 그대가 진주 사람들에게 사랑을 끼침이 이미 깊어서 그대의 공적을 기리는 상소가 간절하고 여론을 물어보아도 마찬가지일 뿐만 아니라 내 뜻도 또한 그러하다.

이에 그대를 선무공신 2등에 봉하고 두 계단의 품계를 올려주며, 그 부모와 처자에게도 한 등급을 높여준다. 아들이 없으면 생질이나 조카, 사위를 한 등급을 올려 주겠으며, 적장자는 대대로 이를 세습하여 그 녹을 잃지 않게 할 것이다. (죄를 지은 경우에는) 영구토록 사면령을 적용할 것이다. 이에 노비 9구, 토지80결, 은7냥, 겉옷과 속옷의 옷감 1벌, 말 1필을 내려주니 이르거든 받으라.

아아! 앞으로 백 세대에 달할 때 까지 그 아름다운 명성을 지닐 것이며 후손에게 내려 전해질 것이다. 죽은 사람을 살려 낼 수 없으므로 조용히 내 마음속에서 스스로 슬퍼한다. 그러므로 이에 나의 뜻을 보이고자 하니 생각건대 마땅히 이 마음을 잘 알아주겠지!

(공신 명단) 1등 이순신, 권율, 원균 2등 신점, 권응수, 김시민, 이정암 ,이억기, 3등 정기원, 권협, 유사원, 고언백, 이광악, 조경, 권준, 이순신(李純信). 기효근, 이운룡

만력 32년(1604) 10월 일 (施命之寶) (정구복, 한국학중앙연구원 역사연구실 교수 번역)

*<진주대첩과 김시민공신교서> 공신교서란 국가에 공을 세운 사람을 표창하고 그 자신과 후손들에게 상전과 특권을 부여하면서 내리는 임금의 글이다. 임진왜란 때에는 왕을 호종한 호종공신과 군공을 표창한 선무공신이 책봉되었다. 공신교서 앞 부분에는 전공을 비롯해 그 업적을 기록하고, 뒷 부분에는 그 업적에 해당하는 재산과 특전의 내역을 기술하였다. 그러나 김시민 장군의 경우는 상전을 내려줄 당시에 이미 세상을 떠났으므로 초상화를 그려 모시게 하거나, 그의 시중을 드는 반당과 구사라는 사환인을 내려주지 않았다.

이 김시민 교서는 현재 일본의 고서점에 있다. 김시민 교서는 임진왜란의 사료로서도 중요하며 특히 왕의 애틋한 마음이 잘 표현되어 있어 문학적 작품으로도 의미를 가진다. 이 공신교서는 녹색의 생명주에 해서체로 유려하게 쓰여져 있어 문화재적 가치도 높다.

진주대첩은 1592년 당시 왕은 의주로 피난을 하였고, 일본군이 함경도까지 진출한 백척간두의 위기 상황에서 육지에서 거둔 첫 전투였으며 그 결과는 대승리였다. 이런 대승을 거둔 이유로는 경상우도관찰사였던 학봉 김성일의 적극적 조처로 인근의 군대가 협력하였기 때문이다. 1593년 6월의 2차 진주성 전투는 1차 진주성전투에서 패배한 것을 보복하기 위한 전투로 도요토미 히데요시의 직접 지시한 전쟁이었다. 이로 인해 6만여 명의 진주시민 모두 학살되었다.

진주대첩은 일본군이 한국의 곡창인 전라도를 점령하기 위한 기도를 막아낸 전투라는 점에서 이순신의 수군의 승리와 조헌의 금산전투, 웅치전투와 함께 중요한 역사적 의미를 지닌다. 전라도가 점령되지 않음으로서 임진왜란기의 많은 곡식을 유용하게 사용하였다. 진주대첩에 대한 상세한 기록은 김성일의 진주성 <수성절차>와 <승첩치계>에 상세하게 전하고 있다.

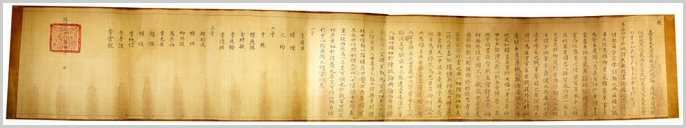

<이광악의 공신교서>(독립기념관 내 소장)

4) <재조번 방지> 속의 기록 내용 (2004. 8. 30. 항용(제) 제공)

출전 : <재조번 방지> 제2권(국역 대동야승 제 36권. 재조번방지 169P-172). 한국역사정보통합시스템

*再造藩邦志(奎4494), 申炅(朝鮮)著. 4卷 4冊 活字本(木活字) 30.5×19.5cm. 左右雙邊 半郭:23.3×15.7cm. 有界 10行 24字. 版心:上下花紋魚尾. 跋:申以華.

*저서 소개 : 申炅(1669∼?)이 1577년(宣祖 10)부터 1607년까지의 壬辰倭亂前後 30년 동안에 걸쳐 우리나라와 明과의 관계와 明의 후원을 받은 再造의 사실을 적은 책으로, 저자의 아들 申以華가 1693년(肅宗19)에 榮川郡에서 木板本으로 간행한 것이다. 저자의 字는 用晦, 號는 華隱, 본관은 平山이다. 申欽의 孫子이고 翊聖의 아들이다. 金集의 門人으로 司馬試에 합격했으나 丙子胡亂이후벼슬을 단념하고 泰安縣 白華山에 은거하여 학문을 닦았다. 經史에 능하였으며 卜術·算數에도 밝았다. 이책은 引用書目만 해도 列聖御製·攷事撮要·東閣雜記·正氣錄·象村集·西厓集·芝峯集 등 30여種에 이르고, 그 저술 방법에 있어서도 諸集 중에서 片言隻字라도 취할 것이 있으면 덧붙여 그 적확을 기하려고 애썼으며, 망령되이 자신의 견해를 덧붙이지 않았다고 하였다. 앞 표지에 「當于三十年甲戌閏四月日藏于史庫」라고 기재되어 있고, 표지내면에는 저자 申炅의 간단한 家統과 略歷이 소개되어 있다. 序文은 없고 앞에 인용 書目 32종이 나열되어있다. {권1}:1577년∼1592년 6월 사이 16년간의 기사. {권2}:1592년 6월∼1593년 9월 사이 2년간의 기사. {권3}:1593년 10월∼1597년 사이5년간의 기사. {권4}:1597년 9월∼1607년 사이 11년간의 기사가 실려 있고, 끝에는 아들 申以華의 跋文이 있다. 이책은 壬辰倭 亂 前後의 朝鮮과 明의 관계를 비교적 소상히 기록하고 있다는 점에서 당시의 정세를 파악하는 데 도움이 되는 자료이지만 그 저술의 기본취지가 明 神宗의 「恤小之恩」과 宣祖의 「事大之誠」을 기리고 있다는 점에서 오늘날의 안목으로 볼 때 그 인식태도에 문제가 있는 것으로 보인다. 이책은《大東野乘》에 수록되어 있고 民族文化推進會의 國譯本도 있다.

○ 적의 한 부대가 다시 해현(海縣)을 돌아나와 진주를 포위하였다. 판관 김시민(金時敏)은 목천(木川) 사람인데, 무과에 올랐고 재략(才略)이 있고 말타고 활쏘기를 잘하였다. 이때 마침 성안에 있었는데 성을 굳게 지킬 계획을 하였다. 여러 장수들이 성을 버리고 달아날 생각을 하니, 김시민이 죽기를 각오하고 싸울 것을 군중(軍中)에서 맹세하고, 감히 떠난다고 말하는 자는 목을 베라고 호령하였다. 그리고 경내의 사민(士民)들을 수습하여 성에 들어오게 하여 남녀를 섞어 대오를 짜고 병장기를 설치하고 깃발을 세웠는데, 적이 성 아래까지 이르러 몇 겹으로 포위하니 형세는 새알을 깨는 것과 같이 위태로웠다. 김시민은 아내와 함께 직접 술과 음식을 가지고 성을 돌아다니며 군사들에게 먹이고 밤낮없이 분투하니 사람들이 모두 감격하여 죽기로 싸웠다. 적은 대패하여 갑옷을 벗어버리고 무기를 끌고 달아나 감히 다시 진주를 엿보지 못하였다. 이 공으로 김시민은 진주 목사에 올랐는데 그 전투에서 날아온 탄환에 맞아 일어나지를 못하였다. 이때 조정에서는 교서를 내려 본도의 군민(軍民)을 선유하였다. 교시는 다음과 같다.

군신(君臣)은 천지(天地)의 상경(常經)이요, 충의는 인도(人道)의 대절(大節)이니, 이는 본래 가지고 있는 사람은 권면할 필요조차 없다. 하물며 영남은 신라 때부터 터전을 잡아 부로(父老)는 효제(孝弟)를 행하고 자제는 시서(詩書)를 익혔도다. 비록 난리를 겪은 뒤일지라도 어찌 분발하는 무리가 없겠는가. 중악(中岳)에서 달밤에 맹세하니 김유신(金庾信)의 칼은 절로 칼집에서 벗어나왔고, 한산(漢山)에서 적을 꺾을 때는 실로 몸에 꽂힌 화살은 고슴도치와도 같았도다. 전에 왜적이 처음 닥쳐왔을 때는 이상하게 한 사람도 창의(倡義)하는 사람이 없었는데, 이는 장신(將臣)들이 형세를 살피기만 하고 있었기 때문이니, 실로 사민(士民)들에게는 뜻밖의 일이었도다. 다투어 놀라 흩어지려 하니 불러모으기가 어려웠는데, 지금 열읍은 텅 비어 한 지방이 깨졌도다. 백성은 어육이 되어 재생을 도모하지 못하고 창고는 잿더미가 되어 손을 쓸 수가 없도다. 내가 서쪽으로 옮겨온 뒤로 이미 남쪽에 대한 희망이 끊어졌더니, 어찌 너희들이 앞장서서 군사를 규합하고 고심하여 적을 토벌하며 의기가 하늘에 뻗치고 열사들이 호응하게 될 줄을 어찌 생각이나 했겠는가. 말린 밥을 모아 양식으로 삼으니 백성을 괴롭혀 모은 쌀 창고는 텅 비었고, 대를 깎아 활을 만드니 무기고의 병기는 어디에 있단 말인가. 정진(鼎津)에서 군사가 출동하자 도망가는 적병이 정신을 잃었고, 무계(武溪)주D-027에서 접전했을 때는 떠내려가는 시체가 강에 찼었다. 관군은 어찌하여 번번이 무너지고 의병은 어찌하여 줄곧 승첩하는가. 관군이 두려워하는 것은 형벌인데, 형(刑)이 시행되지 못하고, 의병이 맺어진 것은 의(義)인데 의는 물러나기를 생각하지 않기 때문이다. 성과 해자를 만드는 공사를 그만두고 민력을 후히 기르며, 절진(節鎭)을 봉하는 일을 그만두고 군사의 마음을 굳게 단결시킬 줄을 미리 알았던들 떠다니는 혼령들이 어찌 동래(東萊) 들녘에 흩어지며, 독한 칼끝이 어찌 평양성에 이를 수가 있었으랴. 내가 밝지 못한 때문이니 후회한들 무슨 도움이 되겠는가. 이번에 본도의 배지인(陪持人 지방 관아의 장계를 가지고 서울로 가던 사람) 강만혼(姜萬渾)이 돌아가는 길에 한 장의 과인의 잘못을 서술한 교서로 천리 밖의 내 마음을 전하였으나, 바다와 산을 무사히 거쳐서 진중에 선포가 되었는지 모르겠도다. 이에 최원(崔遠)의 군중에 부탁하여 나의 뜻을 설명하여 알리노니, 적정을 계속 염탐하라. 너희들이 나의 글을 볼 것이니, 나의 회포를 어이 다하랴. 성천(城川)의 이슬과 서리에 종묘사직의 쓸쓸함을 민망히 생각하고, 의주 강가에 장전(帳殿)의 소슬함을 부치는도다. 고향을 생각하는 마음은 귀천이 다를 것이 없으니 돌아가고자 하는 마음은 조석으로 간절하도다. 천조(天朝)에서 가엾게 여겨 맹장들에게 명령을 내렸으니 명 나라 군사가 이르는 곳에 산악도 빛을 띠우리라. 가을날은 맑고 길은 마르니 바로 오랑캐를 사로잡을 때요, 말은 살찌고 활은 굳세니 실로 적을 줄일 시기로다. 철마(鐵馬)는 대정(大定)ㆍ청천(晴川)에 뻗치었고 군함은 등래(登萊)ㆍ강절(江浙)에 줄지었도다. 미친 오랑캐가 죄악을 쌓았으니 천벌이 내려져야 할 것인데, 하물며 우리의 의병과 열사들이 경기ㆍ황해ㆍ충청도에서 일어났음에랴. 곳곳에서 적을 베고 날로 전과를 올리니, 실로 천지가 말없이 도와주기 때문이며 이는 바로 국가 재건의 기회로다. 바라노니 그대들이여! 더욱 정충(精忠)을 힘쓸지어다. 듣건대 김성일(金誠一)은 거창에 주둔하고 한효순(韓孝純)은 영해(寧海)를 지킨다 하니, 각기 좌ㆍ우도 관찰사 등의 호칭을 내리고 대소의 의병장들은 차등에 따라 관직을 내리노라. 너희들은 절제(節制)의 지시를 듣고 또한 서로 계획을 짜내서 돌아가는 적을 맞아 쳐서 그 후미를 공격하라. 적이 머물고 있는 곳을 염탐하여 병영을 야습할 것이니, 멀리서 통제하기 어려우므로 기회를 관찰하는 것은 너희들에게 맡기노라. 김인갑(金仁甲)이 물에 빠져 죽은 것을 슬퍼하여 판서를 추증하고, 이형(李亨) 등의 전사를 슬퍼하여 아들 하나에게 벼슬을 주노라. 상과 관직을 어찌 상관하며 옥과 비단을 어찌 아끼랴. 영남 지방을 먼저 숙청하고 하루 빨리 나를 맞이해 주기 바라노라. 내 말을 마치고자 하니 눈물이 먼저 떨어지도다. 내 어찌 잊겠는가. 너희들은 힘쓸지어다. 아! 예악의 나라에서 바다 오랑캐의 기운을 쓸어내고, 산이 숫돌처럼 되고 바다가 가는 띠가 되도록 봉토를 나누어 받는 영광을 누리도록 할지어다. 교시하니 자세히 알기 바라노라.

5) <충무공 김시민 장구께 선무공신 교서를 반급할 때 선독한 별교서> (2006. 8. 10. 은회(익) 제공) 宣祖 37年 10月 29日 (乙亥) 006 / <원문> 宣武功臣敎書頒給時, 宣讀別敎書

王若曰: “爲臣子所貴, 急病當效扞艱之忱; 越先王率惟敉功, 盍擧懋賞之典? 玆循彝章, 用推渙恩。 頃緣雲雷之構屯, 而致家國之多難。 奔鯨倉卒, 勢難制於觸羅; 駭獸蒼黃, 孰能禦乎竄藪? 哀百年之宗社, 慘一朝而丘墟。 何幸賴夫天之靈, 又有仗諸臣之力。 鳴劍抵掌, 爭奮袂於同仇; 沐雨櫛風, 共殫誠於循國。 玆生氣之稍在, 庶死灰之復燃。 合勢前驅, 克掃舳艫之衆; 背城一戰, 能却百萬之師。 專節制於四方, 服勤勞於七載。 其他奔走告急, 與夫果毅僝功, 豈曰小補乎時哉? 蓋亦將多乎前矣。 若非諸卿之興起, 而竭盡其心, 安能庶事之否艱, 而保有今日? 一生一死, 雖死生之不同; 是崇是褒, 豈褒崇之有異? 肆策勳李舜臣、權慄、元均爲一等, 圖形垂後, 超三階爵, 其父母妻子, 亦超三階, 無子, 則甥姪女壻, 超二階, 嫡長世襲, 不失其祿, 宥及永世。 仍賜伴倘十人、奴婢十三口、丘史七名、田一百五十結、銀子十兩, 內廐馬一匹。 申點、權應銖、金時敏、李廷馣、李億祺爲二等, 圖形垂後, 超二階爵, 其父母妻子, 亦超二階, 無子則甥姪女壻, 超一階, 嫡長世襲, 不失其祿, 宥及永世。 仍賜伴倘六人、奴婢九口、丘史四名、田八十結、銀子七兩、內廐馬一匹。 鄭期遠、權悏、柳思瑗、高彦伯、李光岳、趙儆、權俊、李純信、奇孝謹、李雲龍爲三等, 圖形垂後, 超一階爵, 其父母妻子, 亦超一階, 無子則甥姪女壻加階, 嫡長世襲, 不失其祿, 宥及永世。 仍賜伴倘四人、奴婢七口、丘史二名、田六十結,銀子五兩、內廐馬一匹。於戲! 出此三物, 旣共山河帶礪之盟; 傳諸百代, 永享子孫仍雲之祿。故玆敎示, 想宣知 悉。

* 번역문 신하로서 귀중한 것은 국가가 위급할 때 적을 방어하는 충성을 바치는 것인데 선왕(先王)께서도 국가를 안정시킨 공을 포장하였으니 어떻게 상을 주어 면려시키는 법전을 거행하지 않을 수 있겠는가.

이에 이장(彝章)에 따라 빛나는 은전을 내리는 바이다. 지난번 운뢰(雲雷)의 비색한 운수 때문에 국가에 어려움이 많았었다. 사나운 고래가 갑자기 달려오니 그 형세가 그물로 제어하기는 어려웠고, 무서운 짐승이 갑자기 날뛰니 누가 소굴로 밀어넣어 막을 수 있었겠는가. 애타게도 1백 년의 종사(宗社)가 하루아침에 폐허가 되는 참혹함을 당하였다. 다행히도 하늘에 계신 영령(英靈)의 도움을 받고 또 제신(諸臣)의 힘을 의지하여 칼을 울리고 손바닥을 치면서 다투어 원수 갚기에 분발하였고 비바람을 무릅쓰고 다함께 국가의 일에 정성을 끝까지 바쳤다. 이에 생기(生氣)가 조금 살아났고 꺼진 재가 다시 타오르게 되었다. 형세를 합쳐 밀고 나아가니 배 타고 몰려온 왜적을 쓸어낼 수 있었고 성을 등지고 생사의 일전을 벌이니 백만의 적군을 물리칠 수 있었다. 사방을 전제(專制)하면서 7년간 열심히 근로(勤勞)하였다. 기타 급할 적에 달려가 구하고 적을 쳐부신 과감하고도 굳센 공로가 어찌 한때에 도움이 적었다고 할 수 있겠는가. 역시 전일에 비추어 훌륭하기 그지없다. 만약 경(卿)들이 흥기하여 마음을 다하지 않았다면 어떻게 어려웠던 일들이 풀려 오늘을 보존할 수가 있었겠는가. 죽기도 하고 살기도 하여 사생(死生)이 같지는 않지만 이들을 높이 받드는 포숭(褒崇)의 법전이야 어찌 다름이 있겠는가.

이에 이순신(李舜臣)·권율(權慄)·원균(元均)을 책훈(策勳)하여 1등(一等)에 봉하고 모습을 그려 후세에 전하며 관작과 품계를 세 자급(資級) 초천(超遷)한다. 그의 부모와 처자도 세 자급을 초천하되, 아들이 없으면 생질(甥姪)과 여서(女壻)를 두 자급 초천하고 적장(嫡長)은 세습(世襲)케 하여 그 녹봉을 잃지 않게 할 것이며, 영원히 사유(赦宥)의 은전을 받게 하라. 반당(伴倘) 10인, 노비(奴婢) 13구, 구사(丘史) 7명, 전지 1백 50결, 은자(銀子) 10냥, 내구마(內廐馬) 1필을 하사한다.

권응수(權應銖)·김시민(金時敏)·이정암(李廷馣)·이억기(李億祺)를 2등에 봉하고 모습을 그려 후세에 전하며 관작과 품계를 두 자급 초천한다. 그의 부모와 처자도 두 자급을 초천하되, 아들이 없으면 생질과 여서를 한 자급 초천하라. 적장은 세습케 하여 그 녹봉을 잃지 말게 할 것이며, 영원히 사유의 은전을 받게 하라. 반당 6인, 노비 9구, 구사 4명, 전지 80결, 은자 7냥, 내구마 1필을 하사한다.

정기원(鄭期遠)·권협(權悏)·유사원(柳思瑗)·고언백(高彦伯)·이광악(李光岳) 조경(趙儆)·권준(權俊),이순신(李純信) 기효근(奇孝謹)·이운룡(李雲龍)을 3등(三等)에 봉하고 모습을 그려 후세에 전하며 관작과 품계를 한 자급 초천한다. 그의 부모와 처자도 한 자급을 초천하되, 아들이 없으면 생질과 여서를 가계(加階)하라. 적장은 세습케 하여 그 녹봉을 잃지 말게 할 것이며, 영원히 사유의 은전을 받게 하라. 반당 4인, 노비 7구, 구사 2명, 전지 60결, 은자 5냥, 내구마 1필을 하사한다.

아, 이 삼물(三物)을 내어 이미 다 같이 하산대려(河山帶礪)의 맹세를 이루었으니 백대(百代)에 전하여 가서 영원토록 자손과 후손들이 복록을 누리게 되길 바란다. 때문에 교시(敎示)하노니 잘 알 것으로 여긴다.”

|