본문

|

|

![]() 4. 신도비 및 묘비 소개

4. 신도비 및 묘비 소개

|

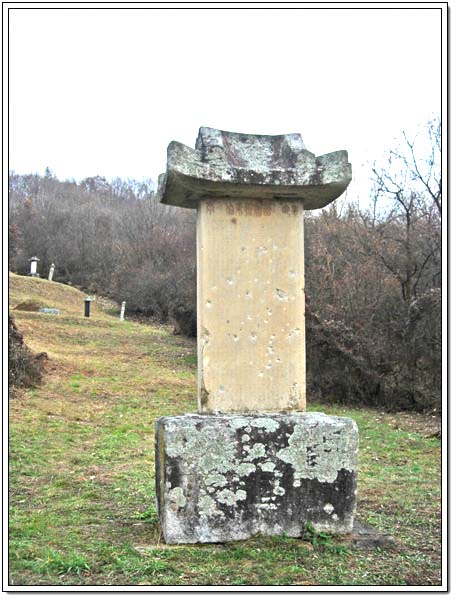

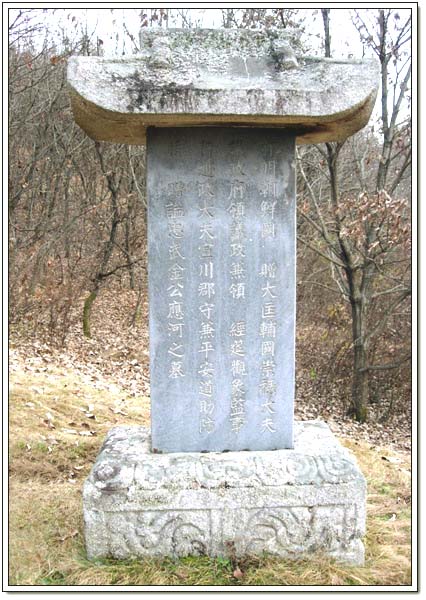

<신도비> <신도비 소개> (2005. 10. 23. 발용(군) 제공) 소 재 지 : 경기도 철원군 동송읍(東松邑) 하갈리(下葛里) 山(軍糧洞) 건립연대 : 1899년(고종 광무 3) 찬 : 조경(趙絅) 서 : 이유승(李裕承) 전 : 조희일(趙熙一) 추기(追記): 정기회(鄭基會) 추서(追書): 김동수(金東壽) 비규모(碑規模): 총고 328cm, 비고 188cm, 폭 92cm, 후 27cm 서자경(書字徑): 전자(篆字) 12.0cm, 음기(陰記)2.1cm, 추서(追書)1.5cm 재질(材質) : 개석(蓋石) 화강암, 비신(碑身) 대리석, 대석(臺石) 화강암

김응하 신도비는 철원서 양지리로 가는 464번 국도에서 군부대를 통과 후 군량동으로 가면 김응해(金應海) 신도비가 있는 우측 산에 있다. 1899년에 개수한 이비는 비좌 개석(碑座蓋石)의 형태를 갖추고 있으며 대석은 문양이 없이 단조롭고, 대석에는 복연(覆蓮)과 상단에 당초문(唐草紋), 하단에 연화문(蓮花紋)과 목단화(木丹花)가 있는데 장방형 대석위에 세워져있다. 비의 마멸상태는 양호하나 앞면에 총탄흔적이 30곳과 뒷면에 3곳이 있고, 우측면에는 위에서 아래로 금이 가고 있다. 신도비 앞에는 하마대(下馬臺)가 있다.

묘소는 의관장(衣冠葬)으로 상석ㆍ향로석ㆍ족석ㆍ혼유석ㆍ계체석ㆍ망주석이 있다. 그리고 조선 중기에 건립된 비좌 개석의 묘표가 있다. 정부인 파평윤씨(坡平尹氏)의 묘소는 동송읍 하갈리 여우산(如愚山)에 있으며 비좌 개석의 묘표는 1738년(영조 14년) 건립되었고, 비문은 현손 김유(金濰)가 지었다.

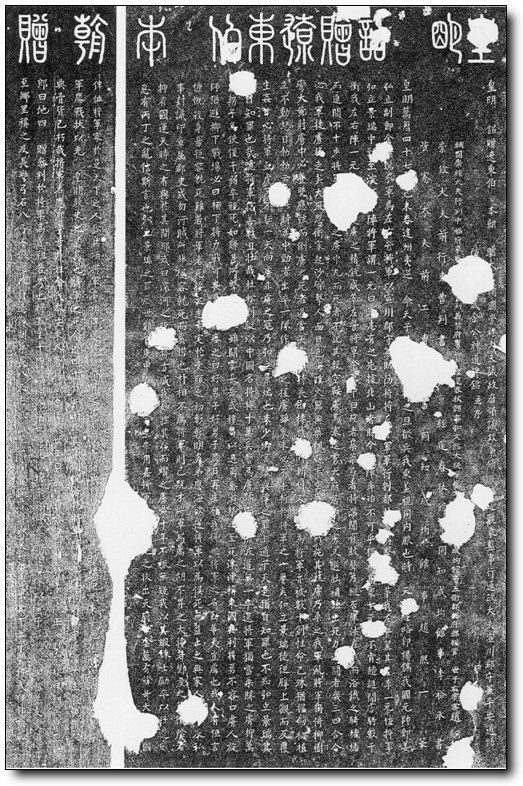

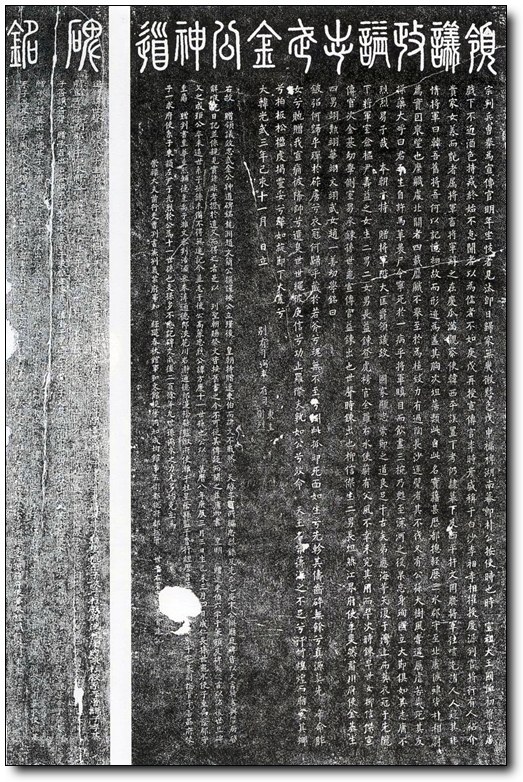

<신도비 탁본>

皇命 詔贈遼東佰 本朝贈領議政諡忠武金公神道碑銘 皇命 詔贈遼東佰 本朝 贈大匡輔國崇祿大夫議政府領議政兼領 經筵觀象監事行通政大夫宣川郡守兼平安道助 防將諡忠武金公神道碑銘 幷書 輔國崇祿大夫行判中樞府事兼□□判書判義禁府事知 經筵春秋館事弘文館大提學藝文館大提學成均館事五衛都摠莩摠管 世子右賓客趙 絅撰 崇政大夫前行吏曹判書□□ 經筵春秋館同知成均館事李裕承 書 資憲大夫前工曹判書同知成均館事趙熙一 篆 (後略)

황명(皇命) 조증요동백(詔贈遼東佰) 본조(本朝) 증영의정(贈領議政) 시충무(諡忠武) 김공(金公) 신도비명(神道碑銘) 황명(皇命) 조증요동백(詔贈遼東佰) 본조(本朝) 증대광보국숭록대부(贈大匡輔國崇祿大夫) 의정부영의정(議政府領議政) 겸영경연관상감사(兼領經筵觀象監事) 행통정대부(行通政大夫) 선천군수(宣川郡守) 겸평안도조방장(兼平安道助防將) 시충무(諡忠武) 김공(金公) 신도비명병서(神道碑銘幷書) 보국숭록대부(輔國崇祿大夫) 행판중추부사(行判中樞府事) 겸□□판서(兼□□判書) 판의금부(判義禁府) 경연춘추관사홍문관대제학예문관대제학성균관사(經筵春秋館事弘文館大提學藝文館大提學成均館事) 오위도총부도총관(五衛都摠莩摠管) 세자우빈객(世子右賓客) 조경(趙絅)이 글을 짓고, 숭정대부(崇政大夫) 전행이조판서(前行吏曹判書) □□경연춘추관(□□經筵春秋館) 동지성균관사(同知成均館事) 이유승(李裕承)이 글을 쓰고, 자헌대부(資憲大夫) 전공조판서(前工曹判書) 동지성균관사(同知成均館事) 조희일(趙熙一)이 전액을 쓰다. (후략)

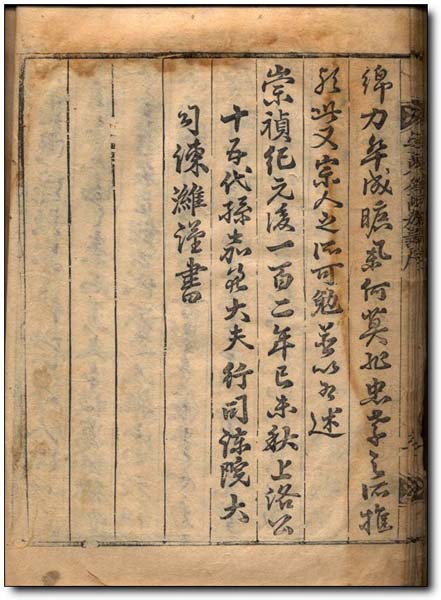

위 정부인 파평윤씨의 비문을 쓰신 김유(金濰) 선조님은 안동김씨 두 번째 족보인 기미보(1739년)의 서문을 쓰신 분입니다.

김유(金濰) 숙종(肅宗) 36년 (경인, 1710년), 증광시(增廣試) 병과29(丙科29) *인적사항 : 생년(生年) 을축1685(乙丑1685). 자(字) 여즙(汝楫). 본관(本貫) 안동(安東). 거주지(居住地) 미상(未詳) *가족사항 : 부(父) 김중우(金重禹), 조부(祖父) 김세귀(金世龜), 증조부(曾祖父) 김익련(金益鍊), 외조부(外祖父) 이강(李綱), 처부(妻父) 정형익(鄭亨益), 제(弟) 김호(金浩), 숙(叔) 김중희(金重熙), *이력 및 기타사항 : 소과(小科) 1702(임오) 생원시, 전력(前歷) 통덕랑(通德郞), 관직(官職) 우윤(右尹) <참고자료 : 철원금석문대관 2004>

<묘비 소개>

1)묘비 관련 자료 소개 (2003. 11. 28. 주회(안) 제공) (1)<문화유적총람> ▣ 유적명칭】요동백 김응하 장군 묘비(遼東伯金應河將軍廟碑) 【지정사항】유형문화재 제105호 【소 재 지】강원도 철원군 철원읍 화지 9리 산 1-1

김응하[선조 13년(1580)-광해군 10년(1619)]는 조선 중기의 무신으로 본관은 안동(安東), 자(字)는 경희(景羲)이다. 철원 출신으로 고려의 명장 방경(方慶)의 후손이다. 선조 37년(1604) 무과에 합격하였으며 이항복(李恒福)에 의해 경원 판관(慶源判官)으로 발탁된 뒤 삼수 군수(三守郡守), 북우후(北虞侯)를 역임하였다. 광해군 10년(1618)에 명나라가 후금(後金)을 정벌할 때 조선에 원병을 청해오자, 부원수 김경서(金景瑞) 휘하의 좌영장(左營將)으로 있다가 이듬해 2월 도원수(都元帥) 강홍립(姜弘立)을 따라 압록강을 건너 후금 정벌에 나섰다가 전사하였다.

명나라 신종(神宗)은 그의 장렬한 죽음에 대한 보답으로 조서(詔書)를 내려 요동백(遼東伯)에 봉(封)하였으며, 조정에서도 영의정을 추증(追贈)하였다. 시호(諡號)는 충무(忠武)이다. 거북의 등에 귀갑문(龜甲文)을 새기고 확을 파서 비신(碑身)을 세웠는데 귀부(龜部)와 비신의 이음 부분에는 보수한 흔적을 볼 수 있다. 비신의 재질은 오석(烏石)이고 귀부와 비갓은 화강암이다. 귀부의 크기는 218cm×275cm×100cm, 비신은 96cm×215cm×32cm, 비갓은 162cm×101cm×35cm이며, 귀부와 비갓의 상태는 양호하나 비신에는 여러곳에 총탄 흔적이 있다. 비문은 앞·뒤로 새겨져 있는데, ★송시열(宋時烈)이 짓고, ★박태유(朴泰維)가 썼으며, ★김수항(金壽恒)이 찬(篆)하여 숙종 9년(1683) 10월에 세웠다. 이 비는 유형문화재 제105호로 지정되어 있다. 【참고문헌】강원대학교박물관·강원도 철원군, 1995, <<철원군의 역사와 문화유적>> 【비 고】1985년 1월 17일 유형문화재 제105호 지정

(2) 송자대전에서 (2003. 11. 14, 주회(안) 제공) 출전 : 국역 송자대전 9 (1982.9, 민족문화추진회). p.357 신종황제 47년 만력(萬曆) 무오년(광해군10, 1618)에 건노(建奴)가 무모하게 침략해 왔을 때 사천(四川)·파촉(巴蜀)·요동(遼東)·계주(계주)의 군사를 크게 징발하여 도독 ★유정(劉綎)과 ★유격(遊擊) ★교일기(喬一琦)를 보내 정벌하게 하는 한편 본조(本朝)에도 군대징발을 청하므로 본조가 2만의 병력을 징발하여 ★강홍립(姜弘立)을 원수로 삼고 ★김경서(金景瑞)를 부장으로 삼아 유·교 두 장군과 날짜를 정하여 협공하기로 하였다.

그때에 장군은 선천군수(宣川郡守)로서 좌영병을 거느리고 김경서의 군진에 예속되었다가 기미년 2월 21일에 ♠요하(遼河)를 건너 노지(虜地)에 들어가서 ♠부차령(富車嶺)에 이르렀는데, 이 무렵 황제는 이미 정무를 살피지 않고 환관이 용사(用事)하였으므로, 군용(軍用)이 계속되지 못한데다가 제군이 경솔히 진격하여 패전하자, ★유 도독은 스스로 목매어 죽은 터였다. 우리 군사가 드디어 노(虜)와 서로 맞닥뜨리게 되어 장군이 수하병 3천명을 거느리고 말을 채찍질하여 앞으로 곧장 나아가 지휘하여 진을 치는데, 신기(神氣)가 조용하고 한가한 가운데 진이 이미 이루어졌다. 장군이 ★강홍립(姜弘立)에게 고하기를, "속히 우영(右營)에 명하여 협력해서 적을 맞아 싸우게 하십시오."

하니 홍립이 우영장 ★이일원(李一元)에게 영병(營兵)을 거느려 서로 돕게 하였다. 그러자 장군이 이일원에게 말하기를, "우리 군사가 만약 험지를 차지하지 못하면 반드시 패할 것이다." 하였으나, 일원이 따르지 않았다. 그리하여 적 수천 기(騎)가 양진(兩陣)의 사이를 가로질러 끊고 들어오니, 일원은 도망갔다.

이윽고 6만의 적이 우리 군진과 마주하여 1리(里) 밖에 진을 치므로 정예병을 선발하여 곧 바로 그 앞을 범하되 장군이 포수(砲手)로 전열(前列)을 삼아 일시에 포를 발사하니, 소리는 천지를 뒤흔들었고 적병은 퇴각하였다. 이와 같은 싸움이 세 번이나 계속되었다. 그때에 ★교 유격이 패하여 홍립의 진에 와 있으면서 아군을 바라보고 감탄하기를, "귀국(貴國)의 보졸(步卒)이 평지에서 철기(鐵騎)와 서로 대항해도 저와 같을 수 있군요."하였는데,

이윽고 대풍(大風)이 갑자기 일어나 먼지가 사방에 가득해서 포와 화살을 발사할 수 없게 되었다. 그러자 적이 곧 힘을 합하여 충돌(衝突)해 들어오니, 우리 군사는 그 자리에서 다 죽었다. 장군이 손에는 활을 들고 허리에는 칼을 차고서 홀로 버드나무 밑에 의지하고 있었는데, 두 졸병이 가지 않고서 한 사람은 기(旗)를 잡고 한 사람은 화살을 받들고 있었다. 그리하여 장군은 화살을 헛되이 쓰지 않고 쏘기만 하면 반드시 둘씩 맞혀 적의 시체가 쌓여 무더기를 이루었으며, 죽인 적들 가운데는 노(虜)의 귀장(貴將)이 많았으나, 노가 적극 비밀에 붙였다.

장군은 무거운 갑옷을 입었으므로, 화살이 고슴도치의 가시처럼 집중되었으나 뚫을 수 없었다. 화살이 이미 떨어지자 마침내 칼로 적을 치되 목을 도리고 허리를 쳐서 휙휙 소리와 함께 적의 머리가 땅에 떨어졌는데, 소리가 흡사 산을 깨뜨리는 듯 하였다. 적과 열 번 싸워서 열 번 소탕하였다. 이보다 앞서 강홍립(姜弘立)이 통역관인 하세국(河世國)을 노진(虜陣)에 보내자 노가 급히 우리 사람을 불렀으니, 그것은 대개 불러서 유인하고자 한 것이었다. 그러나 장군이 응하지 않고 크게 홍립을 꾸짖기를, "당신의 무리는 몸만 아끼고 나라를 저버려 서로 구원하지 않았다." 하였다. 칼도 부러지고 화살도 떨어진 맨주먹이었으나 오히려 더욱 용기를 분발하는데, 한 적이 뒤에서 던지는 창에 의해 장군이 마침내 땅에 엎어져 절명하고 말았으니, 이날이 3월초 4일이었다. 그러나 장군은 칼자루를 혼에 쥔 채 놓지 않고 노기(怒氣)가 등등하니, 적들이 서로 돌아보고는 놀라 눈을 둥그렇게 뜨고 감히 앞으로 나가지 못하였다.

교 유격도 자살하자 홍립과 경서가 이일원 등과 함께 모두 갑옷을 벗고 노추(奴酋)에게 항복하니, 노추가 그들에게 양진에서 죽은 시체를 묻게 하였다. 그런데 장군의 시체만은 썩지 않았고 칼자루는 아직도 그 손아귀 속에 쥐어진 채였다.

조정에서는 장군에게 멀리서 영의정을 추증하고, 용만(龍灣) 강가에 사당을 세우고 비석을 사당 앞에 세웠으며, 그의 아들에게는 부역을 면제해 주었다. 그의 아우 응해(應海)는 형이 입던 옷으로 강상(江上)에서 혼을 부른 다음 그 옷을 가지고 돌아와서 철원 선영의 곁에 묻었는데, 한때 문사(文士)들이 다투어 서로 뇌문(言+ 文)과 만사(挽辭)를 지었다. 그 다음해인 경신년(광해군12, 1620)에는 신종황제가 조서를 내려 증작(贈爵)으로 요동백(遼東伯)에 봉하였고, 그의 처자(妻子)에게 백금(白金)을 하사(下賜)하였는데, 그 고명(誥命)이 중하고도 성대하여 사실이 모두 [충렬록(忠烈錄)]에 기록되었다.

그뒤에는 잠곡(潛谷) 상국(相國) 김육(金堉)이 다시 그 시종(始終)을 거두어 [국조명신록(國朝名臣錄)]에 편입(編入)하였다. 장군은 신장(身長)이 8척이요 언어가 과묵(寡默)하고 기안(氣岸)이 쾌활했으며, 술은 두어 말씩 마셔도 지기(志氣)가 어지러워지지 않았다. 용력(勇力)이 뛰어나서 나이 18세에 맨손으로 맹호(猛虎)를 격살하였는데, 이때부터 향인들이 문득 장군이라 부르고 이름을 부르지 않았다. 또 황금(黃金)을 마치 흙과 같이 여겼고, 여색을 원수같이 피하였으니, 참으로 걸출하고 훌륭한 대장부였다. 집에 있을 때는 효도와 우애가 뛰어났고 14세에 부모가 모두 돌아갔으나 병란중(兵亂中)이어서 어떻게 장사지낼 길이 없었는데, 이승(異僧)이 있어 슬피 부르짖어 우는 그의 모습을 보고 장지(葬地)를 가리켜 주어 장사를 지내게 되었다. 그 장사 지내고 제사 지내는 예가 비록 경생(經生)·학사(學士)라도 그보다 더 나을 수 없었다. 아우 응해(應海)와 더불어 농사에 전력하여 스스로 생활을 영위하면서 낮이면 사냥하고 밤에는 병서(兵書)를 읽었다. 그런데 관찰사가 철원에 와서 무사(武士)를 크게 소집하여 무예(武藝)를 시험하자, 장군은 나이가 매우 적었으나 문득 화살을 쏘아 과녁을 쏘아 맞히니, 관찰사가 크게 기특히 여겨 그대로 무과 시험에 나가기를 권하여, 마침내 만력 을사년의 무과에 합격하였고 두 번이나 선전관(宣傳官)이 되었는데 그 득실(得失)과 숭비(崇卑)에 그저 담담하였다.

백사(白沙) 상공 이항복(李恒福)이 초천(超薦)하여 변수(邊守)로 삼았는데, 부임차 떠나려 할 때 귀가(貴家)의 딸을 소개하여 유혹하는 자가 있으므로 장군이 사양하기를, "저 사람은 귀가(貴家)의 딸인데, 그를 처(妻)로 맞이한다면 명분(名分)이 문란해질 것이요, 잉첩으로 삼는다면 저 사람이 반드시 원망할 것이다." 하였다. 장년(壯年) 시절에 선조(宣祖)의 국상을 당하여, 좌막(佐幕)으로 성기(聲妓)가 번화한 곳에 있으면서도 주색(酒色)을 매우 엄하게 끊었으니, 그의 지신(持身)과 제행(制行)이 대개 이와 같았다. 효종조 때 장군의 아우 응해(應海)가 역옥(逆獄)에 연루되자 상이 말하기를,

"이 사람은 응하의 아우이다. 또 일찍이 노(虜)와 싸우다가 패전하자 자문(自刎)까지 하였으니, 반드시 나라를 저버리지 않으리라." 하고, 바로 북병사(北兵使)로 삼았다. 대개 의리(義理)가 꽉 막혔던 광해조를 당해서도 장군에게는 흠모하지 않는 이가 없었고, 융로(戎虜)들까지도 탄복하였으며, 마침내는 황상(皇上)의 포총(褒寵)까지 있었는데, 우리 성고(聖考)의 덕음(德音)도 이와 같았으니, 이것은 예전에 없었던 일이다.

숭정 정묘년(인조5, 1627)에 의론하는 자들이, 용만의 사당이 불편한 점이 있다고 하므로 그 비(碑)와 함께 철거하였다가, 금상 병오년(현종7, 1666)에 응교(應敎) 김만균(金萬均)이 철원부의 수재(守宰)가 되어 처음으로 사당을 짓고 위패를 모셨다. 그리고 지금의 군수 세귀(世龜)와 병사(兵使) 유비연(柳斐然)은 장군의 내외손(內外孫)인데, 풍비(豊碑, 공덕을 찬양하는 큰 비석)를 세우고 와서 글을 청하여 기록하였다.

대개 일찍이 논하건대, 장군은 절륜한 용력으로 무예(武藝)에 종사하였으나, 세행(細行)을 이미 삼가서 가도(家道)가 매우 정직하였으니, 그 근본이 이미 선 것이요, 출신하여 관직에 임하여는 총욕(寵辱)에 동하지 않았고 아첨하고 굽실거리는 무리를 보면 자기 몸이 더럽혀진 듯이 여겼으니, 그 지조가 또한 확고하다 하겠으며, 갑자기 대적(大敵)을 만나자 만인이 넋을 잃었으나 조용히 진을 치고 앞장서서 최후까지 싸웠으니 그 용맹 또한 크다 하겠고, 적(敵)이 싸우지 않고 불러 화친하려 하였으나 듣고도 못들은 체하고 마침내 그 몸을 죽였으니, 그 의(義) 또한 바르다 하겠다.

삼군을 격동하매 북으로 머리를 두고 죽기를 각오하여 한 사람도 발꿈치를 돌리지 않았으니 사람의 사력(死力)을 얻었다 할 만하고, 나무를 의지하여 적을 쏘고 화살이 떨어지자 칼로 치고 칼이 부러지자 주먹으로 버티었으니 백부(百夫, 백명의 장부)의 방어라 할 만하며, 죽어서도 칼을 손에 쥔 채 안색이 산 사람 같았고 시신이 들판에 오래도록 버려져 있었어도 썩지 않았으니, 충혼(忠魂)과 의백(義魄)이 또한 죽음을 따라 없어지지 않았다고 할 만하다. 그러나 이는 다 장군에게 그리 큰 추앙(推仰)거리가 되지 못하고, 오직 군신(君臣)·부자(父子)의 대륜(大倫)인 천경(天經)·지의(地義)로서, 이른바 민이(民彛)라는 것이다.

우리 조정이 황조를 섬겨온 지 3백년인데, 신종황제에 이르러서는 우리 나라를 다시 만들어 주었으니, 의(義)는 비록 군신(君臣)이지만 은혜는 실상 부자간과 같아, 우리나라의 한포기 풀과 한그루의 나무도 그 무엇이 황제의 덕택에 젖은 것이 아니겠는가. 그런데 저 두 소인은 감히 밀지(密旨)가 있다고 칭하고, 순리를 버리고 역리를 따라서 우리 예의방(禮義邦)을 온통 금수의 지경에 빠지게 하였으니, 혹 장군의 한번 죽음이 없었다면 장차 무엇으로써 천하 후세에 변명하겠는가.

그렇다면 장군의 죽음은 천하의 대의를 밝히고 천하의 대경(大經)을 세운 것으로서, 해와 달이 떨어지기 전에는 기 기운이 없어지지 않고, 산악이 무너지기 전에는 그 절의가 없어지지 않고, 하해가 마르기 전에는 그 공이 이지러지지 않을 것이다. 그렇다면 하늘이 장군을 낸 것은 우리 나라만을 위한 것이 아니라, 장차 천하 만세를 위함이요, [춘추(春秋)의 존주양이(尊周攘夷)의 대의를 위한 것이다. 하늘이 이미 유의한 바 있어 그를 내었다면, 또한 유의한 바가 있어 그를 죽였을 것이다. 어떤 이는 홍립이 그를 구원하지 않아서 그가 죽게 되었다고 홍립을 나무라지만, 어찌 장군의 뜻을 안다 하겠는가.

장군의 휘는 응하(應河), 자는 경희(景羲)로, 세상에서 경주인(慶州人)이라 한다. 경주 김씨는 본시 왕자(王者)의 후예로서 고려의 명장(名將) 방경(方慶)이 그의 원조(遠祖)이고 그의 아버지 증승지(贈承旨)는 휘가 지사(地四)이다. 장군은 만력 8년 경진 3월 초3일에 태어났으며, 죽을 때의 나이는 겨우 40세였다. 사당은 철원부 보개산 동쪽 서화전리(西花田里)에 있다.숭정 기유년 6월 일에 쓴다. 終 * 주1 -- 기유년 : 숭정 연간에는 己酉는 없음. 아마 己卯(1639. 인조17)의 오기인 듯함.(항용(제) 추록)

(3) 국역 송자대전 9 (1982.9, 민족문화추진회) p.357 조증요동백(詔贈遼東伯) 김장군(金將軍) 묘비(墓碑) 효종조 때 장군의 아우 ★응해(應海)가 역옥(逆獄)에 연루되자 상이 말하기를, "이 사람은 응하의 아우이다. 또 일찍이 노(虜)와 싸우다가 패전하자 자문(自刎)까지 하였으니, 반드시 나라를 저버리지 않으리라." 하고, 바로 북병사(北兵使)로 삼았다. 대개 의리(義理)가 꽉 막혔던 광해조를 당해서도 장군에게는 흠모하지 않는 이가 없었고, 융로(戎虜)들까지도 탄복하였으며, 마침내는 황상(皇上)의 포총(褒寵)까지 있었는데, 우리 성고(聖考)의 덕음(德音)도 이와 같았으니, 이것은 예전에 없었던 일이다. 숭정 정묘년(인조5, 1627)에 의론하는 자들이, 용만의 사당이 불편한 점이 있다고 하므로 그 비(碑)와 함께 철거하였다가, 금상 병오년(현종7, 1666)에 응교(應敎) ★김만균(金萬均)이 철원부의 수재(守宰)가 되어 처음으로 사당을 짓고 위패를 모셨다. 그리고 지금의 군수 ★세귀(世龜)와 병사(兵使) ★유비연(柳斐然)은 장군의 내외손(內外孫)인데, 풍비(豊碑, 공덕을 찬양하는 큰 비석)를 세우고 와서 글을 청하여 기록하였다. 숭정 기유년 6월 일에 쓴다.

|