본문

|

|

|

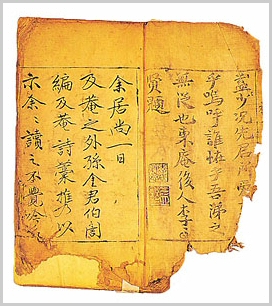

(1)<급암선생시집> (2003. 1. 20. 영환(문) 제공) 급암선생시집은 급암(민사평)의 외손이신 문온공(김구용)선조님이 편찬하신 시집으로 현재 유일하게 한 권이 전해져 오고 있습니다. 이 유일본은 성암고서박물관에 소장되어 있으며, 보물 708호입니다.

보물 708호 명 칭 급암선생시집 (及菴先生詩集) 분 류 목판본류 수 량 5권1책 지정일 1981.03.18 소재지 서울 중구 태평로1가 60-17 시 대 고려 공민왕 소유자 조병순 관리자 조병순

『급암시집(及菴詩集)』은 고려 후기의 문신이며 학자인 민사평(1295∼1359)의 개인 시집이다. 민사평은 문과에 급제하여 도첨의찬성사, 진현관대제학 등의 벼슬을 지냈다.

이 시집은 문인 이단(李端)이 경상도 안찰사로 재직할 때 이색의 발문을 받아 고려 공민왕 19년(1370)에 목판본에 찍은 인쇄본이다. 인쇄된 지 워낙 오래 되어 서문 제 1, 2장과 권 1∼4까지 16장이 훼손되어 다시 찍어낸 곳도 있다. 내용은 책 첫머리에 이제현과 이색의 서문이 있고 「급암묘지명연보」가 있다. 그리고 고시, 율시, 사소 등 5권으로 나누어 편성하였다.

이 시집은 약간 훼손되고 다시 찍어낸 부분이 있으나 『급암집』의 유일본으로 문헌학 연구 및 저자의 시학연구에 귀중한 자료가 되고 있다.

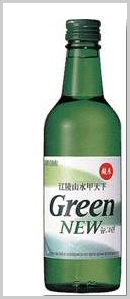

(2) <뉴그린 소주 상표에 있는 척약재 詩句 소개> (2006. 7. 17. 발용(군) 제공)

江陵山水甲天下”가 새겨져 있는 소주병 소개 문온공 할아버님의 싯구가 광고 카피로 들어있던 뉴그린 소주 신증동국여지승람권제44<강릉대도호부 형승>

--산수<경치가> 천하에 첫째이다 : 김구용(金九容)의 시에, "강릉의 산수 경치가 천하에 첫째이다.“ 하였다. --[원문] “山水甲天下 金九容詩江陵山水甲天下” 《출전 : 신증동국여지승람5/민족문화추진회/1982 p480》

<뉴그린 소주 상표에 있는 척약재 詩句 소개> (2003. 5. 10. 윤만(문) 제공)

▣詩句--江陵山水甲天下

◎ 신증동국여지승람권제44<강릉대도호부 형승> --산수<경치가> 천하에 첫째이다 : 김구용(金九容)의 시에, "강릉의 산수 경치가 천하에 첫째이다.“ 하였다. --[원문] “山水甲天下 金九容詩江陵山水甲天下” 《출전 : 신증동국여지승람5/민족문화추진회/1982 p480》

◎ [강릉으로 돌아가는 김한보 생원을 보내며①(送金漢寶生員歸江陵)] 江陵山水甲天下(강릉산수갑천하) : 강릉의 산수는 천하의 으뜸이라 天台羅浮誠可亞(천태라부성가아) : 천태산②·라부산③에 참으로 버금가네 洪濤卷地近蓬瀛(홍도권지근봉영) : 넓은 파도가 땅을 말아오니 봉래산④·영주산⑤이 가깝고 峻嶺摩天疑泰華(준령마천의태화) : 높은 고개가 하늘을 깎아지르니 태산⑥·화산⑦인 듯싶네. 寒松亭上淸風微(한송정상청풍미) : 한송정⑧ 위에는 맑은 바람이 현묘한데 鏡浦臺前明月鎖(경포대전명월쇄) : 경포대⑨ 앞에는 밝은 달을 가두었네. 我昔觀風灠轡行(아석관풍남비행) : 나는 옛날의 풍속을 살피러⑩ 고삐잡고 나가서⑪ 汀洲千里馳駿馬(정주천리치준마) : 물가 천리에 준마를 달렸네. 長松怪石照金鞍(장송괴석조금안) : 큰 소나무와 괴이한 바위가 금 안장에 비치었네. 羌笛纖歌傾玉斝(강적섬가경옥가) : 젓대소리와 가느다란 노래소리에 술잔을 기울였네 只今十年如夢中(지금십년여몽중) : 지금도 10년 세월이 꿈 속 같은데 京華塵土逢轗軻(경화진토봉감가) : 서울의 티끌 속에서 불우한 신세라네. 水門東畔老先生(수문동반노선생) : 수문 동쪽 둔덕의 늙은 선생은 風流儒稚眞長者(풍류유치진장자) : 풍류가 유아⑫하여 참으로 장자라네. 其孫漢寶遊成均(기손한보유성균) : 그 손자 한보는 성균관에 입학하여 學業精明居上舍(학업정명거상사) : 학업이 정밀하고 밝아 상사⑬로 있네. 飄然一朝覲親歸(표연일조근친귀) : 표연히 하루아침에 부모님을 뵈러 돌아가는데 回首秋雲更蕭灑(회수추운갱소쇄) : 돌아보니 가을 구름은 더욱 맑고 깨끗하네. 佳期空恨久蹉跎(가기공한구차타) : 아름다운 기약이 오랫동안 어그러져 덧없이 한스러우니 若見神仙爲我謝(약견신선위아사) : 만약 신선을 만난다면 나를 위해 사례드리게.

주① : 이 시는 일부가 『新增東國輿地勝覽(신증동국여지승람)』권44, 『江陵大都護 府(강릉대도호부)』에 실려 있다. 주② : 天台山(천태산)은 중국 절강성 천태현의 서쪽에 있는 산으로 天台宗(천태종)의 聖地(성지)이다. 주③ : 羅浮山仙(라부산)은 중국 광동성 증성현에 있는 산으로 수나라의 趙師雄(조사응)이 梅林(매림)의 精靈(정령)인 羅浮仙(라부선)을 만난 곳이다. 주④ : 蓬萊山(봉래산)은 三神山(삼신산)의 하나이다. 주⑤ : 瀛洲山(영주산)은 三神山(삼신산)의 하나이다. 주⑥ : 泰山(태산)은 중국 산동성 봉안현에 있는 산으로 五嶽(오악)의 하나이다. 주⑦ : 華山(화산)은 중국 섬서성 화음현에 있는 산으로 五嶽(오악)의 하나이다. 주⑧ : 寒松亭(한송정)은 강원도 강릉 동쪽에 있던 정자로 『新增東國輿地勝覽(신증동국여지승람)』에 의하면 동쪽으로는 큰 바다에 임하였고, 소나무가 울창하였다고 한다. 정자 곁에 차샘[茶泉]·돌아궁이[石竈(석조)]·돌절구[石臼(석구)]가 있는데, 곧 述郞仙人(술랑선인)이 놀던 곳이라고 한다. 주⑨ : 鏡浦臺(경포대) 강원도 강릉시 동북쪽에 위치한 樓臺(루대)로서 관동팔경의 하나이다. 1326년(충숙왕 13)에 朴淑(박숙)이 창건하고, 1508년(중종 3)에 韓汲(한급)이 移築(이축)했다. 주⑩ : 觀風(관풍)은 지방의 수령으로 나가 백성들의 풍속과 인정을 살핀다는 뜻이다. 따라서 여기서는 지방관으로 나감을 의미한다. 주⑪ : 灠轡(람비)는 ‘고삐를 잡는다’는 것으로 출발을 의미하는 것인데 그 뜻은 천하의 정치를 맑디 맑게 하려는 뜻을 품고 벼슬길에 나가는 것, 즉 처음 벼슬길에 나갈 때 어지러운 정치를 刷新(쇄신)하겠다는 뜻을 품음을 말한다. 중국 후한의 范滂(범방)이 어지러운 익주의 政情(정정)을 案察(안찰)하라는 명을 받았을 때, 천하를 澄淸(징청)하려는 뜻을 품고 출발한 고사에서 나온 말로 ‘灠轡澄淸(남비징청)’이라고도 한다. 주⑫ : 원문에는 ‘儒稚(유치)’라고 되어 있으나 ‘儒雅(유아)’라야 의미가 통하므로 이렇게 새겼다. 이것은 ‘儒雅(유아)’의 誤刻(오각)인 듯하다. 주⑬ : 上舍(상사)는 生員(생원)이나 進士(진사)를 말한다.

《출전 : 척약재 김구용의 문학세계/성범중/울산대학교 출판부/1997 pp191-193》

(3)물계서원에 척약재를 봉안하는 글 (2009. 5. 10. 태영(군) 제공)

勿溪書院惕若齋金先生奉安文 息山 李萬敷

上洛宗胄。牧隱衣鉢。若圃若陶。乃磋乃切。代嬗而遠。觀遊乎質。藝苑掉鞅。聲價夙蔚。璧庠受簡。前無軒輊。成均升席。彬郁蛾述。惕若勿貳。友于少七。災降不虞。賦鵩匪孼。逖矣西土。布帆影滅。面瘦江山。魂銷風月。 江門之報。千古衋絶。義重致身。命受獲歾。形勝懷壯。華夏名徹。衽席兒女。孰辨得失。繄玆黨社。負白帶勿。聿擧祀典。揭虔忠烈。型範公嗣。適儀寧缺。邦謨旣允。牲齊克潔。洋洋應求。庶歆芬苾。

물계서원(勿溪書院)에 척약재(惕若齋)를 봉안(奉安)하는 글 식산(息山) 이만부(李萬敷)가 짓다.

상락(上洛)의 종손(宗孫)이요, 목은(牧隱)의 의발(衣鉢 : 가사(袈裟)와 바리때, 전법(傳法)의 표가 되는 물건, 스승으로부터 법통(法統)을 전수받았음을 의미함)을 받았으며, 포은(圃隱)·도은(陶隱)과 더불어 연마하였네. 佛을 배척하여 멀리하고 실질학문에 노닐었으며, 예문(藝文)에서 붓을 잡았는데 성가(聲價)는 일찍이 무성하였네. 진사(進士)에 선발되매 앞에서는 다툴만한 이가 없었고, 성균(成均)의 자리에 오르니 아름답고 성(盛)한 적전(嫡傳)이었네. 근심하고 두려워하는 마음[惕若] 둘이 아니었고(변함이 없었고) 소칠(小七 : 일곱에서 하나 부족하니 여섯이란 뜻)과 벗을 하였네. 뜻하지 않은 데에서 재앙(災殃)이 죄가 아닌데 귀양을 갔네. 까마득하도다 서토(西土)여, 베돛[布帆]의 그림자가 끊어졌네. 강(江)과 산(山)에 얼굴이 파리해지고 바람[風]과 달[月]에 혼(魂)이 스러지네. 강문참(江門站 : ☞번역본의 강문점은 오기임) 의 소식은 천고(千古)에 절통한 일인데, 의리가 무거워 몸을 내어 던졌고, 명(命)을 받고 죽을 곳을 얻었네. 외형(外形)은 엄숙하고 마음은 씩씩하며 명성(名聲)은 중국에 까지 알려졌네. 철없는 아녀자가 어찌 득실(得失)을 알겠는가? 이 마을은 태백(太白)을 뒤로하고 물계(勿溪)를 앞에 둘렀네. 이에 사전(祀典)을 올리고 충렬(忠烈)을 경건히 걸었네. 공(公)의 사손(嗣孫)에게 본이 되었는데 알맞은 의식(儀式)을 어찌 거는건가. 나라의 계획은 이미 진실하고, 제물(祭物)도 정결하니 널리 구하는데에 응하여 흠향(歆饗)하소서.

常享祝文 丕承前烈。早就有道。致身受命。令名永保。

상향축문(常享祝文) 크게 전대(前代)의 공업(功業)을 이었고, 일찍이 도(道)있는데에 나아갔네. 명을 받고 몸을 바치니 아름다운 이름 길이 보존되었네.

|