본문

|

|

○

|

자는 가안(可安), 호는 쌍곡(雙谷)으로 동지중추부사(同知中樞府事) 휘 종숙(宗淑)의 장남. 세조(世祖) 때 영의정 정창손(鄭昌孫)의 사위이다. 익원공 사형의 증손이다(士衡-陞-宗淑-礩) 조선 전기의 문신으로 문음(門蔭)으로 충의위(忠義衛)에 속해 있다가 성균관(成均館)에 수학(修學)하기를 청하여 허락받았으며 문종(文宗) 즉위년(1450) 식년문과(式年文科)에 급제하여 성균관 주부(成均館主簿)에 이어 집현전 수찬(集賢殿修撰)이 되어 성삼문(成三問) · 최항(崔恒) · 신숙주(申叔舟) 등과 함께 문종의 총애를 받았다. 1455년 세조가 즉위하자 성균관 사예(成均館司藝)가 되었다. 이 무렵 성삼문(成三問) · 박팽년(朴彭年) 등과 함께 단종(端宗) 복위(復位)를 위해 거사에 가담하였으나 장인인 정창손(鄭昌孫)과 함께 세조(世祖)에게 고변(告變)하여(1456) 사육신(死六臣) 사건을 일으켰다. 그 후 세조의 두터운 신임을 받아 판군기감사(判軍器監事)에 승진되고 좌익공신(佐翼功臣) 3등에 추봉(追封)되었고 그 후 승정원 동부승지 우부승지 좌부승지를 거쳐 1459년에 병조참판이 되면서 국방정책 수립에 참여하고 상락군(上洛君)에 봉해졌다. 이듬해에는 세조의 두차례에 걸친 서도수행을 위해 황해(黃海) · 평안도 순찰사(平安道巡察使)가 되고 세조 7년(1461)에는 평안도 관찰사가 되었으며, 세조 9년(1463)에는 공조 판서에 이어 병조 · 형조 판서를 거쳐 세조 12년(1466)에는 우참찬(右參贊)에 승진되었다. 이듬해에는 경상도 관찰사를 거쳐 세조 14년(1468)에는 우의정에 오르고 이어 좌의정이 되었는데 세조(世祖)가 죽자 한명회(韓明澮) · 신숙주(申叔舟)와 함께 원상(院相)으로 서정(庶政)을 주관하였다. 성종 2년(1471)에는 좌리공신(佐理功臣) 2등으로 상락부원군(上洛府院君)에 진봉되었고 1474년에는 우의정으로 주문사(奏聞使)로 명(明)나라에 다녀왔다. 공은 세조의 병제 개편에 깊이 관여 하였으며, 경국대전 편찬사에도 참여 하였다. 1465년에는 병전을 교열하였으며 1470년에는 이전의 교정도 맡았다. 시호는 문정(文靖)이다. 시제일은 음력 10월 10일이다. (연락처 : 016- 797-0188)

*<관련연구 서적 소개> (2003. 10. 16. 윤만(문) 제공. 국회도서관내 자료) 1. 死六臣 裁判과 그 復權 : 조선시대판 과거청산작업의 사례연구 /沈羲基 1999 법제연구 17('99.12) pp.225-242 한국법제연구원 340 ㅂ413 2. 조선전기 院相 家門의 변천과 그 의미 : 勳舊勢力 파악의 한 사례연구 /金 範 1999 史叢 49('99.6) pp.25-80 高大史學會 904 ㅅ193

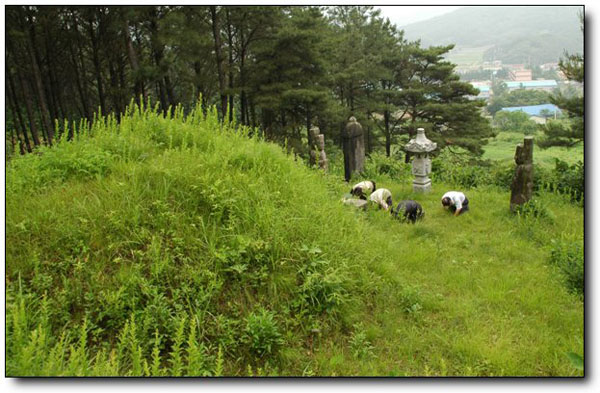

*<사진자료 소개> 1) 묘소사진 (경기도 포천군 내촌면 음현리. 2003. 11. 2. 태서(익) 사진 제공)

2)재실 사진 3) 수결 (2005. 3. 1. 윤식(문) 제공)

출전 : <규장각> 홈페이지 -- 공신녹권중에서 4) 영정 (2008. 7. 15. 항용(제) 제공)

제작년 : 2007년. 작가 : 백해 김송배

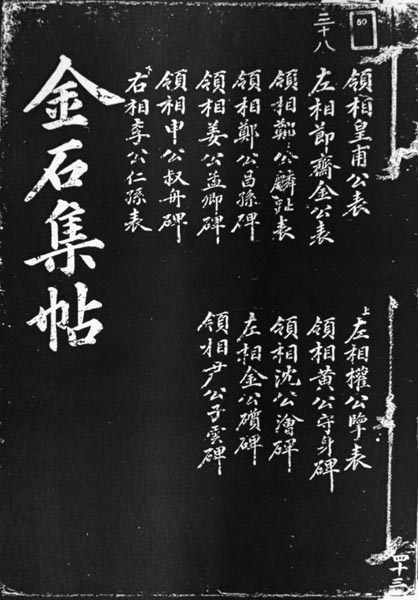

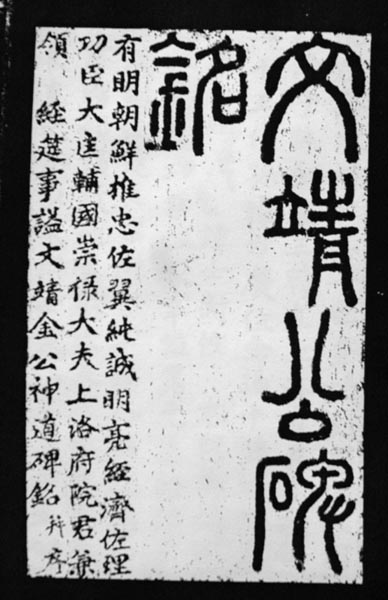

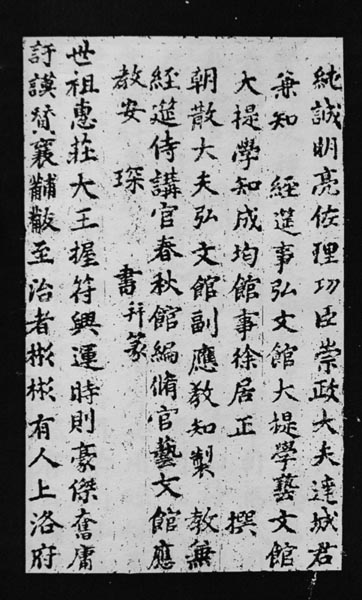

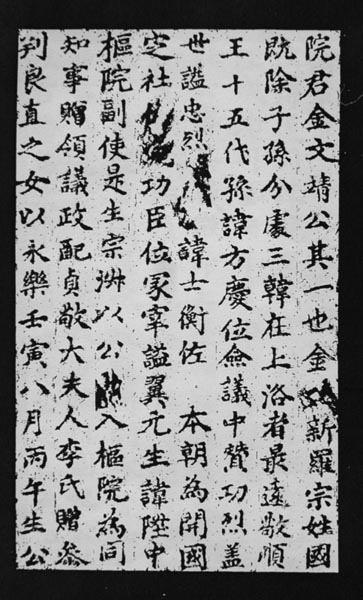

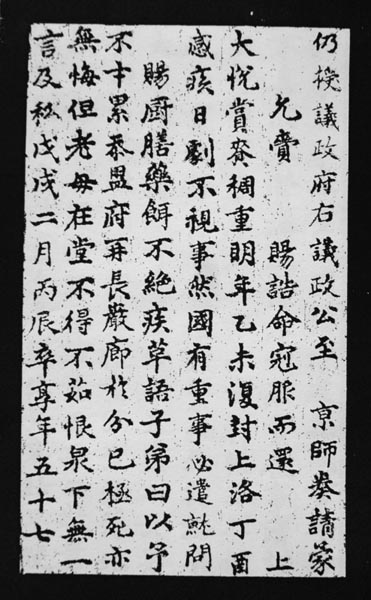

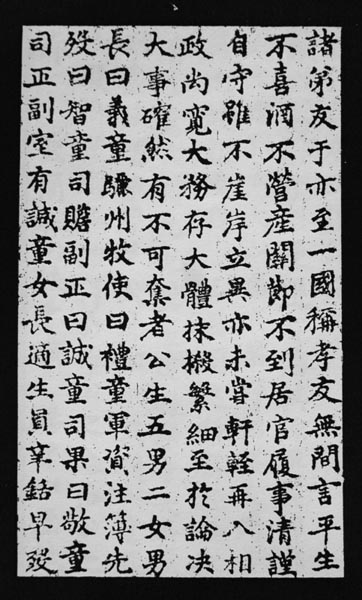

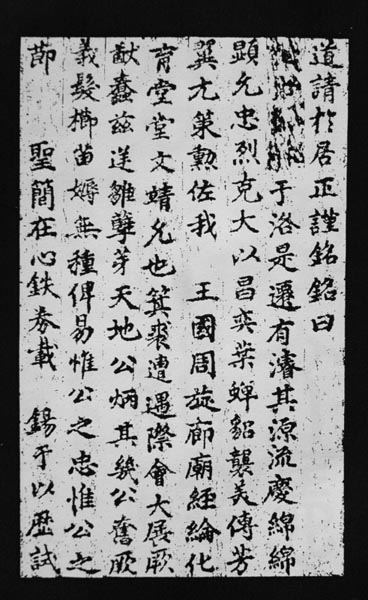

<문정공 신도비 탁본첩 소개> 1. 소장처 : 일본 경도(京都)대학교 2. 사진 자료 국내 보관처 : 국사편찬위원회 3. 자료명 : <금석집첩(金石集帖)> 3. 자료 발견 제공자 : 김태영(군), 김윤식(문)

<표지>

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

<8>

<9>

<10>

<11>

<12>

<13>

<14>

* <각종 자료 소개> 1. 상락 부원군(上洛府院君) 김질(金石質)의 졸기(卒記) (2001. 9. 19. 태서(익) 제공) ≪출전 : 성종실록 89권 성종9년 2월24일(정사)≫ --상락 부원군(上洛府院君) 김질(金질)이 졸(卒)하였다. 철조(輟朝)하고 부의하였으며 조제(弔祭)와 예장(禮葬)을 규례대로 하였다. --김질의 자(字)는 가안(可安)이고, 안동(安東) 사람이며, 동지중추부사(同知中樞副事) 김종숙(金宗淑)의 아들이고 상락 부원군 김사형(金士衡)의 증손이다. --처음에 충의위(忠義衛)에 속하였다. 부사직(副司直)이 되었을 때에 참관(參官)은 학교에 가지 못하는 것이었으나 김질이 청하여 해직(解職)하고 학교에 갔는데, 참관이 학교에 가는 것은 김질로부터 시작되었다. 경태(景泰) 경오년에 과거에 급제해서 성균관 주부(成均館主簿)에 제배(除拜)되고 병조 좌랑(兵曹佐郞)으로 옮겼다가 여러번 옮겨서 성균관 사예(成均館司藝)에 이르렀다 병자년에 이개(李塏) 등이 난을 꾀하고 날을 약속하여 일을 거행하기로 하였으나 수행하지 못하였는데, 수일 뒤에 김질이 장인[妻父] 정창손(鄭昌孫)에게 말하여 변고(變告)를 상주하니, 이개 등이 주살(誅殺)되었다. 여러 신하가, 김질이 함께 모반하였는데 성패를 관망하다가 일이 이루어지지 못하게 되어서야 고한 것이라 하여 주살하기를 청하였으나, 세조가 듣지 않고, 판군기감사(判軍器監事)로 올리어 제수(除授)하고 곧 추충 좌익 공신(推忠左翼功臣)이라는 호(號)를 내려 주었다. 얼마 안 되어서 동부승지(同副承旨)에 오르고 옮기어 좌승지(左承旨)에 이르렀다. 천순(天順) 기묘년에 가선 대부(嘉善大夫) 병조 참판(兵曹參判)이 되고 상락군으로 봉해졌다. 신사년에 자헌 대부(資憲大夫)가 되어 평안도 도관찰사(平安道都觀察使)로 나갔다가, 곧 정헌 대부(正憲大夫)로 가자(加資)되었다. 계미년에 들어와 공조 판서(工曹判書)가 되고, 병조 판서(兵曹判書)·형조 판서(刑曹判書)를 역임하였다. 성화(成化) 병술년에 의정부 우참찬(議政府右參贊)이 되고, 숭정 대부(崇政大夫)로 가자되었다. 정해년에 경상도 관찰사가 되고, 무자년에 도로 상락군에 봉해졌고, 우의정(右議政)으로 발탁되었다가 이윽고 좌의정으로 승진하였다. 기축년에 상락 부원군에 봉해졌고, 예종(睿宗)이 즉위하여 순성 명량 경제 좌리 공신(純誠明亮經濟佐理功臣)이라는 호를 내렸다. 갑오년에 다시 우의정에 제배되었고, 주문사(奏聞使)에 충차(充差)되어 중국(中國)에 가서 의경왕(懿敬王)의 시호(諡號)를 청하여서 허락을 받아가지고 돌아오니, 토지와 노비를 내렸다. 정유년에 도로 상락 부원군에 봉해졌다. 병에 걸리게 되자 임금이 의원을 보내어 문병하고 어주(御廚)의 찬선(饌膳)을 내렸다. 이때에 이르러 졸(卒)하니, 나이가 57세이다. --시호를 문정(文靖)이라고 하였는데, 충신 애인(忠信愛人)한 것이 문(文)이고, 관락 영종(寬樂令終)한 것이 정(靖)이다. 김질은 풍의(風儀)가 아름답고 언론(言論)을 잘하였으며, 부모를 효성으로 섬기고 형제를 우애(友愛)로 대하였다.

--【사신이 논평하기를, “김질의 사람됨은 기국(器局)이 관후하고, 어진이를 좋아하고 선비를 좋아해서 재상의 풍도가 있었으나, 나라를 경륜하는 것은 능한 바가 아니었다. 일찍이 하이도(下二道)의 군적 순찰사(軍籍巡察使)가 되었는데, 세조(世祖)의 뜻이 사려(師旅)를 확장하는 데 있는 것을 알고 오직 받들어 순종하여 군액(軍額)을 늘리기에만 힘써서, 한산(閑散)한 문무과(文武科) 출신과 생원(生員)·진사(進士)를 다 군열(軍列)에 편입하여 비록 심한 폐질이 있는 자라도 혹 면제되지 못하는 수가 있었으며, 종사관(從事官) 양진손(梁震孫)은 더욱 각박하였으므로, 원망이 여러 곳에서 일어났다.” 하였다.】

2. <조선일보> 기록 내용 - 태종 이방원=김질, 정몽주=성삼문, 박팽년=? (2003. 5. 18. 윤만(문) 제공) 《출전 : 이규태의 600년 서울/이규태/조선일보사/1993》 --충무로4가에서 남산을 향해 올라가면 퇴계로와 부딪히고 부딪힌 목에 거대한 기와집인 ‘한국의 집’이 있다. 그 집 북쪽 모퉁이에 지나가는 사람이면 예외없이 옷깃을 여미며 숙연해 지게 마련인 묵은 소나무 한 그루가 있다. 이 남산 계곡의 이름이 생민동이요, 생민동의 이 우람한 반송을 사람들은 육신송(六臣松)이라 불렀다. 어린 조카의 왕위를 찬탈한 세조에 저항, 단종의 복위를 음모하다가 처참하게 죽음을 당한 사육신 박팽년이 그 집에 살면서 손수 심었던 소나무이기 때문이다. --그래서 그가 순절한 다음 이 소나무가 육신송으로 우러름을 받아 일제 중엽까지도 그곳에 그늘을 드리우고 살아있었다 한다. 박팽녕의 충절은 이미 살아있었을 때부터 소문나 있었다. 명나라의 천순황제가 오랑캐에 잡혀가 유폐돼 있었을 동안 박팽년은 단 하루도 방안에서 자지를 않고 문 밖 한데에다 짚자리를 깔고 잠을 잤다. 천자가 유폐당하고 있는데 어찌 편하게 잠잘 수 있는가가 그의 변이었다. --세조가 육신들에게 형을 주기 전에 심복인 김질에게 술을 들려 옥중에 보내어 마음을 떠보도록 시켰었다. 김질이 고려 말에 태종이 충신 정몽주를 찾아가 읊었던 시조(☞하여가)를 읊자 성상문은 정몽주가 읊었던 시조(☞단심가)로 응답했고 박팽년은 다음과 같은 단시를 지어 응답했다. -금생여수(金生麗水)라 한들 물마다 금이 나며 -옥출곤강(玉出崑崗)이라 한들 뫼마다 옥이나랴 -아무리 여필종부라 한들 임마다 조을 소냐 --세조는 박팽년의 충절과 재주를 사랑하였기로 몰래 사람을 보내어 회유를 시도했었다. “네가 마음을 바꾸어 더불어 역모를 하지 않았다고 숨기면 살 수 있을 것이다.”고--<생략>--

☞세조의 입장에서 보면 사육신은 단종 복위사건으로 죽을 일을 한 것이나, 굳이 죽이려고 하지 않았고, 죽지 않을 수도 있었는데 스스로 죽음을 선택한 면이 있습니다. 이러한 사실에서 역사적 오해속에 매도 당하고 있는 문정공 김질 할아버지에 대해 다시한번 되새기게 하는 대목이기도 합니다.

3. 문정공에 대한 시 (2002. 12. 26. 태서(익) 제공) 상락군의 시권에 두 수를 쓰다[書上洛君詩卷二首] (점필재 김종직이 문정공이 우의정에 올랐을 때 지은 시로 보임)

상락군의 증조(曾祖) 익원공(翼元公 익원은 김사형(金士衡)의 시호 )이 좌정승(左政丞)으로 있을 적에 여흥부원군(驪興府院君) 민공 제(閔公霽)가 사명을 받들고 남방(南方)으로 가게 되자, 익원공이 제공(諸公)과 함께 자하동(紫霞洞)에 모여 전송하였는데, 이 때 부원군이 익원공에게 준 시에 “김 정승의 손자인 또 김 정승은 죽마 타던 어린 시절을 내 일찍이 기억하는데 임금의 교화 빛내는 것은 그대 집의 일이라 정사당 안에서 날로 전전긍긍하누나[金政丞孫金政丞 當時竹馬記吾曾 丹靑王化君家事 政事堂中日戰兢]” 하여, 진산군(晉山君) 하륜(河崙)이 서문을 짓고 금릉 봉사(金陵奉使) 단목지(端木智)와 정승 성석린(成石璘) 등이 운(韻)을 나누어 시를 지었으니, 이 때가 건문(建文 명 혜제(明惠帝)의 연호. 1399~1402 ) 3년 가을이었다. 그런데 성화(成化 명 헌종(明憲宗)의 연호. 1464~1487 ) 4년(무자)에 상락군이 또 우의정에 제배되자, 중추부사 서거정(徐居正)이 이 시축(詩軸)에 이어 서문을 짓고 또 나에게 시를 지으라고 명하였다.

자하동 안의 나무 빛은 가을이 되었는데 紫霞洞裏樹光秋 듣자니 신선이 승류들을 회합했다 하누나 見說神仙集勝流 온 좌중의 악기 소리엔 높은 흥취가 놀랍고 四坐雲?驚逸興 한 편의 좋은 시문엔 훌륭한 계책 떨쳤어라 一篇華藻振徽猷 서로 충고하는 건 겸손하여 얻기 위함이요 相規只爲謙謙得 막역의 친구는 의당 간절함으로 구해야지 莫逆須因切切求 교우의 도리가 아직도 황각위에 남아서 友道猶存黃閣上 맑은 풍도가 경박한 자들을 부끄럽게 하도다 淸風長使薄夫羞 넓고넓은 흉금이 스스로 맑디맑아라 胸襟千頃自澄淸 재상의 자품으로 성명 시대를 만났구려 廊廟之姿値聖明 흘러내려온 기구는 부조의 업을 전하였고 滾滾箕?傳緖業 빛나는 종정에는 공훈의 이름이 새겨졌네 煌煌鍾鼎勒勳名 모래 둑의 나무 빛은 삼괴가 무성하고 沙堤樹色三槐茂 바닷가의 하늘은 팔주가 떠받치도다 海域天容八柱擎 자손을 위한 계책 이미 기반이 원대하리니 貽厥已應基址大 장마비 가져다가 창생에게 보답하소서 願將霖雨答蒼生

4. <연려실기술>내 기록 내용 종합 (2003. 11. 10. 윤만(문) 제공) 1) ▣ 연려실기술 제28권 인조조 고사본말(仁祖朝故事本末) 인조조의 상신(相臣) ▣

[김자점(金自點)] 김자점의 자는 성지(成之)이고, 본관은 안동(安東)이며, 김질(金礩)의 후손이요, 유홍의 외손이다. 포의 정사 일등공신이 되고 낙흥부원군(洛興府院君)이 되었다. 계미년에 정승을 배수하여 영의정에 이르렀다가 기축년에 갈리었고, 경인년에 귀양갔으며, 신묘년에 반역을 도모하다가 처형되었다.

2) ▣ 연려실기술 제5권 세조조 고사본말(世祖朝故事本末) 덕종 고사 德宗故事 ▣ ○ 5년 갑오 가을 9월에 주청사(奏請使)김질(金礩)과 부사(副使)이계손(李繼孫)을 명나라에 보내어 아뢰기를, "신이 어리석은 자질로 성은 입어서 선업(先業)을 지킨 지 여러 해가 되었습니다. 그리고 소생부(所生父) 신 덕종의 어휘 은 선조(先祖)혜장왕(惠莊王) 신의 적자로서 명을 받아서 세자가 되었으나 불행히도 일찍 돌아갔습니다. 이제 신이 왕위를 이었고 아내도 역시 왕비가 되었는데 소생부는 세자라 일컫지만 어머니는 칭호가 없습니다. 그래서 온 나라의 신민들이 모두 옳지 않다 하오니 자식된 마음으로 실로 미안하옵니다. 신이 선신(先臣)양도왕(襄悼王)의 뒤를 이었으니 의리상 사친(私親)을 돌볼 수 없겠고, 또 하늘의 위엄을 두려워하여 머뭇거리다가 지금에 이르렀사옵니다. 적이 생각건대, 천륜인 생부의 은의도 중하여 부모를 현양(顯揚)할 생각을 그만두지 못하여 감히 죽음을 무릅쓰고 말씀을 올리오니 엎드려 바라건대, 황제께서는 관작과 시호를 내리시어 효도로 천하를 다스리는 뜻을 넓혀 주옵소서. 지극한 소원입니다." 하였다. 《고사촬요(攷事撮要)》

○ 6년 을미 성화(成化)에 11년에 김질 등이 돌아오는데 황제가 칙서를 보내기를, "아뢴말에 의하면 왕의 소생부 휘(諱) 는 당초에 세자가 되었으나 일찍 죽었고 그 어머니인 한씨(韓氏)는 생존하였으나 아직 모두 명호가 없이며 남의 후사가 되어 의리상 사친(私親)을 돌볼 수 없으나 현양(顯揚)할 생각을 그만 두지 못한다 하니 이 때문에 왕의 효도와 정성을 모두 잘 알았노라. 이에 특별히 죽은세자 휘 를 봉해서 조선국왕(朝鮮國王)을 삼고 시호를 회간(懷簡)이라 하고 한씨를 회간왕비(懷簡王妃)에 봉하여 왕이 어버이를 현양하려는 뜻을 이루게 하노니 고명(誥命)과 왕비의 관복을 내리노라." 하였다. 《고사촬요》

3) ▣ 연려실기술 별집 제9권 관직전고(官職典故) 과거 2 과거제도 ▣

○ 12년 병술 봄에 임금이 오대산(五臺山)에 행차하여 시험을 보여 18명을 뽑았다. 임금이 성균관에 행차하여 시험을 보여 뽑는데, 특명으로 병조 참지(兵曹參知) 신승선(愼承善)을 응시하게 하였더니 승선이 1등을 차지하였으므로, 참판에 임명하였다.

5월에 발영시(拔英試)를 설치하고 문관 정2품 이하로 하여금 응시하게 하였는데, 김수온(金守溫)이 정헌(正憲)의 관계(官階)로서 1등을 차지하자, 즉시 판중추원부사에 임명하였다. 수온의 아들 화(澕) 역시 바로 그 시험에 3등으로 합격하였으므로, 임금이 친히 짧은 시를 지어 주기를, 어진 이를 구하기 목마름같이 하였더니/求賢如渴 한 번 봄에 친구와 같도다/一見如舊 하고, 여러 신하들로 하여금 즉석에서 화답하여 올리게 하였다.

또 임금이 공경(公卿)의 재상으로부터 아래로 유품(流品)의 문관까지를 궁궐 안으로 불러서 친히 대책(對策) 제목을 내었으니, 이 시험을 등준시(登俊試)라 하였다. 하교하기를, “과거에 뜻이 있는 자는 비록 종친이거나 부마(駙馬)이거나 모두 응시하게 한다. 경(卿)들은 스스로 벼슬이 높고 녹(祿)이 후(厚)한 것을 믿고서 다시는 학문에 유의하지 않아 문풍(文風)이 떨치지 못하므로, 내가 이 시험을 시작하여 경들로 하여금 다시 옛 공부를 가다듬게 하려 한다.” 하였다. 우참참 김질(金礩)이 시권(試卷)을 거두었는데, 응시한 자가 30여 명이었다. 임금이 강녕전(康寧殿)에 나와서 정인지(鄭麟趾)ㆍ정창손(鄭昌孫)ㆍ신숙주(申叔舟)들로 하여금 시권을 읽게 하여 김수온(金守溫) 등을 뽑았다. 방을 발표할 때에 백관이 진하(陳賀)하였고, 임금은 은영연(恩榮宴)을 의정부에 베풀어 주어 승지 신면(申㴐)으로 하여금 선온(宣醞)을 가져다주게 하였으며, 장원(壯元) 이하에 홍패와 안마(鞍馬)를 내려 주었고, 날을 가려 풍정연(豐呈宴)를 바치게 하였다. 《명신록》

4) ▣ 연려실기술 별집 제2권 사전전고(祀典典故) 복제(服制) ▣

○ 이보다 앞서 명하여 의정부와 육조의 참판 이상에게 세조대상(大祥) 후에 예종의 상제에 대하여 수의하도록 하였는데, 하동부원군(河東府院君) 정인지(鄭麟趾), 청송부원군(靑松府院君) 심회(沈澮), 좌찬성노사신(盧思愼), 형조 판서 함우치(咸禹治), 병조 판서 이극배(李克培), 호조 판서 서거정(徐居正), 이조 판서 권함(權瑊), 공조 판서 양성지(梁誠之), 예조 판서 김겸광(金謙光), 이조 참판정숭조(鄭崇祖),예조 참판 이승소(李承召), 호조 참판 문임(文琳), 공조 참판 한의(韓嶬) 등이 헌의하기를, “상제는 나라의 큰 일이옵니다. 정상(正喪)과 단상(短喪) 외에는 다른 권제(權制)가 없사오니 세조의 상을 마친 후에, 대왕대비를 시종하는 사람들의 복색은 궁 안에서는 길복으로 하고, 조정에서는 소복으로서 예종의 상을 마치는 것이 어떠하옵니까.” 하고, 봉원부원군(蓬原府院君) 정창손(鄭昌孫), 고령부원군(高靈府院君) 신숙주, 상당부원군(上黨府院君) 한명회, 능성부원군(綾城府院君) 구치관, 인산부원군(仁山府院君) 홍윤성(洪允成), 남양부원군(南陽府院君) 홍달손(洪達孫), 상락부원군(上洛府院君) 김질(金礩), 영의정 윤자운(尹子雲), 우의정 한백륜(韓伯倫), 형조 참판 이극돈(李克墩) 등은 헌의하기를, “대왕대비께옵서 이미 예종의 복을 벗으셨으니, 세조의 상을 마친 뒤에는 모든 시종들은 길복을 입게 하는 것이 예에 마땅하오나 한 궁중 안에서 길복과 흉복이 혼동되면 정(情)ㆍ예(禮)에 온당하지 않을 것 같사오니 마땅히 세조의 담제(禫祭) 후에 권제(權制)로 길복을 입게 하는 것이 옳습니다. 그러하오나 옛 제도에는 3년 만에 복을 벗었고, 혹은 날을 달로 바꾸어 쳐서 27일 만에 제복하였는데 예종의상이 이미 10월에 다 끝났으니, 역월(易月)의 제도로는 이미 지났고, 3년의 제도에는 미치지 못하였습니다.

모두 의거할 바가 없어 권도로 길복을 쓰자는 것이 부득이한 데서 나온 것이오나 권도도 고례(古例)에 구애되어서는 안 됩니다. 세조의 담제와 예종의 소상이 겨우 순월(旬月)을 격하였은즉, 임시 변통으로 담복을 입고, 예종의 연제(練祭) 날에 이르러서는 연복(練服)을 입고서 제사를 지내고, 상(喪)을 벗은 뒤에 곧 담복을 입고 달을 띄어 담제를 행하고 부묘(祔廟)하는 것이 어떠합니까.” 하니, 병조 참판 이영은(李永垠)이 헌의하기를, “3년통상(通喪)은, 신하로서 마땅히 대경(大經)에 의거해서 할 일이요, 가볍게 권도를 조아 논의할 수 없는 일입니다. 다만 예종의 상사가 세조의 대상 후에 있었으므로 대왕대비께서 상복을 벗고 담복을 입으셨으며 그 시종들 또한 최복을 벗었으니, 전하께옵서 압존(壓尊)되는 처지에서 흉복(凶服)으로 처할 수 없으십니다. 또 세조를 부묘한 뒤에 복색을 달리하여 처하시기 역시 어려우니, 대왕대비께서 이미 길복을 입으셨은즉, 마땅히 진풍정(進豊呈)을 해야 할 것인데, 예종의 상으로 인하여 이를 폐하지 못할 것입니다. 이는 곧 전하께서 흉복으로 대왕대비를 뵈올 수 없고, 또 권도를 따라 길복을 입었다가 도로 벗을 수도 없는 것입니다. 이것이 다 난처한 일이오니, 신의 의사로는 세조의 대상날에, 권도를 조아 예종의 상도 함께 벗는 것이 어떠하오리까. 또 만일 예종의 상을 세조 대상날에 벗는다면 경안전(景安殿) 제사를 영창전(永昌殿)에 의하여 행할 것이요, 부묘는 세조의 부묘 때에 예종도 같이 부묘해야 될 것입니다.” 하였다.

다시 명하여 존속종친(尊屬宗親)에게 수의하게 하니, 효녕대군(孝寧大君) 보(補), 밀성군(密城君) 침(琛), 은천군(銀川君) 찬(禶), 진남군(鎭南君)종생(終生), 낙안군(樂安君) 영(寧), 옥산군(玉山君) 제(躋) 등의 논의는 정창손(鄭昌孫)의 논의와 같아서 창손의 헌의에 따라 아뢰었다. 전교하기를, “지금 비록 고례(古例)를 조는다 하여도 바깥 사람들이 어찌 나의 부득이한 뜻을 알겠는가. 이를 중외에 유시(諭示)하여 그 연유를 알도록 하라.” 하였다. 드디어 예조에 전교하기를, “3년의 통상(通喪)은 천성(天性)에서 우러나온 것인지라 본래 마땅히 스스로 다해야 할 것이다. 그러나 내가 바야흐로 국가의 모든 정무를 청단(聽斷)하고 마침 세조대왕의 복(服)을 마쳤으니, 무릇 나를 시종하는 자 또한 마땅히 길복을 입어야 할 것이다. 다만 예종의 상을 마치지 못하여 한 나라 안에서 길복과 흉복이 서로 혼동되니 인정과 예에 비추어 참으로 온당하지 못하다. 옛날에는 3년을 거상하는 동안 말을 하지 않았으나 그 뒤 권도를 따라 정사에나아갔고, 또 날수로써 달수를 바꾸어 쳐서 27일 만에 상을 마쳤으니, 이 어찌 기꺼이 한 일이겠는가. 부득이한 데서 나온 것이었다. 오늘에 있어 옛 양암(諒闇)의 제도를 생각해 보았으나 오늘날에는 행할 수 없어서 종척(宗戚)과 대신에게 물으니 모두 이르기를, ‘권도를 따라서 변통해 강쇄(降殺)함이 마땅하다.’ 하므로, 예종 소상을 지난 후부터 최복을 벗고 길복을 입어 3년의 상제를 마치고, 태묘(太廟)에 부묘(祔廟)하기를 예제와 같이 할 것이다.” 하였다.

예조에서 아뢰기를, “역월(易月)의 제도는 한 나라 문제(文帝) 이후로 행한 지가 벌써오래였으며, 역대에서 그대로 준행하여 감히 고치지 못한 것은, 대개 예는 시변(時變)에 연유하는 것이나 또한 부득이한 데서 나온 때문입니다. 또 남의 뒤를 이어(양부모) 복을 입는 자는 의기(義起)로서 부자(父子)의 천성에서 나오는 은정(생부모)과는 간격이 있습니다. 때문에 옛날 송 나라 철종(哲宗)이 죽으니 휘종(徽宗)이 아우로서 위를 이었는데, 태상시(太常寺)에서 아뢰기를, ‘금상황제(今上皇帝)께서 실상 신종(神宗)의 대를 이으셔서 철종을 위하여 최복을 입으셨고, 거듭 지금 신주를 부묘(祔廟)하였으니, 백관의 복은 모두 길복을 쓸 것이요, 황제께서도 마땅히 상복(喪服)을 입으셔야 합니다.’ 하니, 대신들이 예관의 논의에 따르기를 청하여 이에 주기(周朞)를 기다려서 길복을 입도록 명하였던 것입니다. 지금 우리 주상전하께서는 대통(大統)을 이어받아 비록 예종의 뒤를 이으셨으나, 역시 세조를 계승하셨으니 예도 강쇄되지 않을 수 없습니다. 지금 세조의 상을 마친 뒤에 예종의 상기(喪朞)날에 최복을 벗고 길복을 입는 것이 참으로 송 나라 제도와 같사오며 정ㆍ예에도 적합합니다. 또 송 나라 신종의 상사에 범조우(范祖禹)가 말하기를, ‘이미 복을 벗었지만 상기에 이르러서는 또 입어야 한다.’ 하였으니, 대개 복이 없을 수 없는 것입니다. 날로써 달을 바꾸는 제도는 준행한 지 벌써 오래되어 어찌 할 수 없사오나 마땅히 군신들로 것을 기다려서 하였으니, 이는 실로 우리 태종께서 이미 행하신 바요, 세조께서 권도를 행하시어 친히 정한 바이십니다. 지금 예종의 상사에도 소상에 길복을 쓰고, 3년이 되어서 부묘하는 것이 조종(朝宗)의 옛 제도에 합당하오니 마땅히 전지(傳旨)에 의하여 시행할 것입니다.” 하니, 이를 따랐다.

5) ▣ 연려실기술 제6권 성종조 고사본말(成宗朝故事本末) 성종 ▣

○ 왕대비가 전교하기를, “지금 날이 점점 길어가니 임금께서는 경연의 석강(夕講)에 나가야 할 것이요, 내시들과 늘상 함께 있어서는 안될 것입니다.” 하였다. 원상(院相)김질(金礩) 등이 아뢰기를, “지금 한창 더위가 심한데 하루 동안에 세 차례나 경연에 나오시면 옥체가 피로하실까 염려되오니 주강은 정지하시고 또 석강도 편전에서 하게 하옵소서.” 하였다. 임금은 “내가 촌각을 아끼는데 어찌주강을 정지하리오. 그리고 조신들을 편복으로 접견할 수 없소.” 하였다. 대비가 임금이 쉴 사이 없이 글 읽는 것을 보고, “피로하지 않으시오?” 하니 임금은 “읽고 싶어서 읽으니 피로한 줄 모르겠습니다.” 하였다. 《첨재(僉載)》

○ 2년 신묘 겨울에 혜성이 하늘에 나타났으므로 교지를 내려 직언을 구하였다. 임금이 보경당(寶敬堂)에 나와서 원상(院相)김질(金礩)을 불러 조정의 득실과 민생의 이해를 의논하였다. 대비가 교지를 전하기를 “나의 일가 친척 중에서 용렬한 무리들이 벼슬자리를 차지하고 봉록(俸祿)만 먹는 사람이 많을 것이다. 이번에 혜성이 나타난 변괴는 아마 이에 관계된 것일 것이니 두려움이 실로 크다. 현명하고준수한 선비로서 산림에 물러가 숨은 이를 마땅히 찾아서 불러 오라.” 하였다.

6) ▣ 연려실기술 제4권 단종조 고사본말(端宗朝故事本末) 육신(六臣)의 상왕 복위 모의(上王復位謀議) ▣

○ 박팽년으로 충청 감사를 삼았다.

박팽년이 성삼문ㆍ삼문의 아버지 승ㆍ이개(李塏)ㆍ하위지(河緯地)ㆍ유성원(柳誠源)ㆍ김질(金礩)ㆍ무인 유응부(兪應孚)ㆍ상왕의 외숙 권자신(權自愼) 등과 더불어 상왕의 복위를 모의하였는데, 얼마 뒤에 박팽년이 충청 감사로 나갔다.

○ 6월에 명 나라 사신이 태평관(太平館)에 왔는데, 세조가 아무 날로 창덕궁 상왕 어전에서 사신을 청하여 잔치하기로 하였다. 박팽년ㆍ성삼문이 모의하여 그 날에 성승(成勝)과 유응부로 하여금 운검(雲劍)을 삼아서 자치가 한창 벌어진 때에 일을 시작하여, 성문을 꼭 닫고 세조의 우익(羽翼)을 베면, 상왕을 복위하기는 손바닥을 뒤집는 것처럼 쉬울 것이라 하였다. 유응부가 말하기를, "임금과세자는 내가 맡을 것이니, 나머지는 자네들이 처치하라." 하였다. 성삼문이 말히기를, "신숙주(申叔舟)는 나의 평생 친구이지만, 죄가 무거우니, 베지 않을 수 없다." 하였다. 모두 그렇다고 말하고, 형조정랑윤영손(尹鈴孫)(화산 부원군(花山府院君)권 전(權專)의 사위이다.)을 시켜 신숙주를 죽이기로 하였다. 성삼문이 김 질에게 말하기를, "일이 성공하면 자네의 장인 정창손(鄭昌孫)이 수상이 될 것이다." 하였다. 계획이 다 정해졌는데, 한명회(韓明澮)가 아뢰기를, “창덕궁광연전(廣延殿)이 좁고 또 찌는 듯이 더우니, 세자는 들어오지 말고, 운검(雲劍)도 들어오지 못하게 하기를 청하니, 세조가 그대로 하였다. 성승이 칼을 차고 들어가려 하니, 한명회가 말하기를, "이미 운검은 들이지 말라 하였다." 하였다. 성승이 물러나서 한명회 들을 쳐 죽이려 하니, 성삼문이 말하기를, "세자가 오지 않았으니, 한명회를 죽여도 소용이 없다." 하였다. 유응부는 그래도 들어가 치려 하니, 박팽년과 성삼문이 굳이 말리기를, "지금 세자가 본궁에 있고, 또 운검을 들이지 않으니, 이것은 하늘 뜻이라, 만일 여기서 거사하였다가 세자가 경복궁에서 군사를 일으키면 성패를 알 수 없으니, 다른 날에 임금과 세자가 같이 있는 때를 타서 거사하여 성공하는 것만 못하다." 하였다. 유응부가 말하기를, "일은 신속하게 처리하는 것이 중요한데, 만일 후일로 미루면 일이 누설될까 두렵다. 세자가 비록 본궁에 있지만, 모신과 적자가 모두 수양을 따라 여기에 왔으니, 오늘 이 무리를 다 죽이고 상왕을 복위시켜 호령하면서, 한 떼의 군사를 거느리고 경복궁에 들어가면 세자가 장차 어디로 도망하겠는가. 비록 지혜있는 자가 있다 해도 계교를 내지 못할 것이니, 좀처럼 만나기 힘든 기회라, 놓쳐서는 안 된다." 하였다. 박팽년 등이 굳이 만전지계(萬全之計)가 아니라고 유응부를 말려 발동하지 못하게 하였다. 윤영손은, 계획이 정지된 것을 알지 못하고 신숙주가 한쪽 마루에 나가서 머리 감는 것을 틈타 칼을 가지고 앞으로 다가갔다. 성삼문이 눈짓하여 만류하니, 영손이 물러갔다. 김 질이 일이 성사되지 않는 것을 보고 달려가서 정창손과 꾀하기를, "오늘 특별히 운검을 들이지 않고, 세자도 오지 않았으니, 이것은 천명이라, 먼저 고발하면 부귀를 누리리라." 하여, 정창손이 그 말대로 김질과 함께 대궐에 달려가서 변을 고하기를, “신은 실상 알지 못하는데, 김질이 삼문의 무리와… 만 번 죽어 마땅한 죄입니다.” 하였다. 세조가 김질을 불러들여 그 진상을 물으니, 김질이 대답하기를, "성삼문이 신을 보자고 청하기에 신이 가 보았더니, 성삼문이 말하기를, '근일에 상왕께서 창덕궁 북쪽 담을 터놓고 유(瑜)의 예전 집에 왕래하는데, 이것은 반드시 한명회 등의 헌책 때문이라' 하였습니다. 신이 말하기를 ‘어찌하여 그런가.’ 하니, 성삼문이 말하기를, '그 자세한 사항은 알지 못하나, 그러나 이는 상왕을 좁은 곳에 넣어두고 한두 명 장사로 하여금 담을 넘어 들어가서 불궤(不軌)한 일을 도모하려 함일 것이라.' 하였습니다. 또 말하기를, '상왕과 세자가 모두 어리니, 만일 이 뒤에 임금이 죽고 왕위에 서기를 다툰다면 상왕을 돕는 것이 옳으니, 꼭 너의 장인에게 이르라.'고 하였습니다." 하였다. 세조가 곧 여러 승지를 불러들여 성삼문을 결박하고 심문하였다. 《추강집》ㆍ《해동야언(海東野言)》

○ 공조참의이휘(李徽)가 일이 발각됨을 듣고 정원에 나가서 성삼문 등의 음모를 고하여 아뢰기를, "신이 곧 아뢰려 하였으나, 그 실상을 알지 못하여 감히 곧 아뢰지 못하였습니다." 하였다.

○ 세조가 승지윤자운(尹子雲)을 보내어, 상왕께 고하기를, "성삼문이 심술이 좋지 않으나, 조금 학문을 알기로, 정원에 두었다가 일이 실수가 많기에 예방승지를 공방(工房) 승지로 고쳤더니, 마음에 원망을 품고 말을 지어내기를, '상왕을 유(瑜)의 집에 왕래하게 하는 것은 반드시 몰래 불측한 일을 하려 함이라' 하고, 이어서 대신을 모조리 죽이려 하였다 하므로, 지금 국문하고 있다."하였다. 상왕이 윤자운에게 술을 주었다.

○ 세조가 편전(便殿)에 나와 좌정하니, 성삼문이 승지로 입시하였다. 무사로 하여금 끌어 내려, 김질(金礩)이 고한 말로 심문하매, 성삼문이 한참 하늘을 쳐다보고 있다가 아뢰기를, "김질과 대질하기를 원한다." 하였다. 세조가 질에게 명하여 그 실상을 말하니, 성삼문이 그치게 하고 웃으며 아뢰기를, "다 참말이다. 상왕께서 춘추가 한창 젊으신데 손위(遜位)하셨으니, 다시 세우려함은 신하된 자가 마땅히 할 일이라, 다시 무엇을 묻는가." 하고 김질을 돌아보며 말하기를, "네가 고한 것이 오히려 말을 둘러대어 직절(直截)하지가 못하다. 우리들의 뜻은 바로 이러이러한 일을 하려 한 것이다." 하였다. 명하여 국문하니, 성삼문이 박팽년ㆍ이개ㆍ하위지ㆍ유성원ㆍ유응부ㆍ박정이 그 계획을 안다고 끌어대었다. 세조가 말하기를, "너희들이 어찌하여 나를 배반하는가." 하니, 성삼문은 소리를 높여 말하기를, "옛 임금을 복위하려 함이라, 천하에 누가 자기 임금을 사랑하지 않는 자가 있는가. 어찌이를 모반이라 말하는가. 나의 마음은 나랏 사람이 다 안다. 나으리(방언에 종친을 나으리라 한다.)가 남의 나라를 도둑질하여 뺏으니, 성삼문이 신하가 되어서 차마 군부(君父)의 폐출되는 것을 볼 수 없기 때문에 그러한 것이다.

나으리가 평일에 곧잘 주공(周公)을 끌어댔는데, 주공도 이런 일이 있었는가. 성삼문이 이 일을 하는 것은 하늘에 두 해가 없고, 백성은 두 임금이 없기 때문이라." 하였다. 세조가 발을 구르며 말하기를, "선위를 받을 때에는 어찌하여 저지하지 않고, 도리어 내게 붙었다가 이제 나를 배반하는가." 하였다.성삼문이 말하기를, "사세가 불가능했던 것이다. 내가 원래 그것을 저지하지 못할 바에는 물러가서 한 번 죽음이 있을 뿐임을 알지만, 공연히 죽기만 해야 소용이 없겠으므로, 참고 지금까지 이른 것은 뒤에 일을 도모하려 함이라." 하였다. 세조가 말하되, "네가 신이라 일컫지 않고 나를 나으리라고 하는데, 네가 내 녹을 먹지 않았느냐. 녹을 먹고 배반하는 것은 반역이다. 겉으로는 상왕을 복위시킨다 하지마는, 실상은 네가 하려는 것이다." 하였다. 성삼문이 말하기를, "상왕이 계신데, 나으리가 어떻게 나를 신하로 삼을수 있는가. 내가 또 나으리의 녹을 먹지 않았으니, 만일 믿지 못하거든 나의 집을 적몰(籍沒)하여 따져 보라. 나으리의 말은 모두 허망하여 취할 것이 없다." 하였다. 세조가 극도로 노하여 무사로 하여금 쇠를 달구어 그 다리를 뚫고 그 팔을 끊으나, 얼굴빛이 변하지 않고 (다른 책에는 쇳조각을 달구어 배꼽에 놓으매, 기름이 지글지글 끓어 탔다 하였다.) 쇠가 식기를 기다려 말하기를, "다시 달구어 오게 하라. 나으리의 형벌이 참 독하다." 하였다.

그때, 신숙주가 임금의 앞에 있었다. 성삼문이 꾸짖어 말하기를, "옛날에 너와더불어 같이 집현전에 번들 적에 영릉(英陵 세종의 능호)께서 원손(元孫)을 안고 뜰을 거닐면서 말씀하시기를, '나의 천추만세 뒤에 너희들이 모름지기 이 아이를 잘 생각하라' 하시던 말씀이 아직도 귓전에 남았는데, 네가 어찌 잊었는가. 너의 악함이 이 정도에 이를 줄은 생각지 못하였다." 하였다. 세조가 신숙주더러 "뒤편으로 피하라." 하였다. 세조가 박팽년의 재주를 사랑하므로, 가만히 사람을 시켜서 전하기를, "네가 내게 항복하고 같이 역모를 안 했다고 하면 살 수 있을 것이다." 하였다. 박팽년이 웃고 대답하지 않으며, 임금을 일컬을 때에는 반드시 나으리라고 하였다. 세조가 크게 노하여 무사로 하여금 그 입을 마구 때리게 하고 말하기를, "네가 이미 신이라 일컬었고 내게서 녹을 먹었으니, 지금 비록 신이라 일컫지 않더라도 소용이 없다." 하였다. 박팽년이 말하기를, "내가 상왕의 신하로 충청감사가 되었고, 장계에도 나으리에게 한 번도 신이라 일컫지 않았으며, 녹도 먹지 않았다." 하였다. 그 장계를 대조하여 보니, 과연 신(臣)자는 하나도 없었다.(거(巨)자로 썼다.) 녹은 받아서 먹지 않고, 한 창고에 봉하여 두었다. 세조가 응부에게 묻기를, "너는 무엇을 하려 하였느냐." 하니, 유응부가 말하기를, "잔칫날을 당하여 한 칼로 족하(足下)를 폐하고 본 임금을 복위하려 하였더니, 불행히도 간인이 고발하였으니, 다시 무엇을 하랴. 족하는 빨리 나를 죽이라." 하였다. 세조가 노하여 말하기를, "네가 상왕의 이름을 내걸고 사직을 도모하려 하였구나" 하고, 무사로 하여금 살가죽을 벗기며 물으니, 유응부가 성삼문 등을 돌아보며 말하기를, "사람들이 말하되 서생과는 같이 일을 꾀할 수 없다 하더니 과연 그렇도다.

지난번 잔치를 하던 날에내가 칼을 시험하려 하니, 너희들이 굳이 말하기를, '만전의 계책이 아니라' 하여 오늘의 화를 당하게 되었으니, 너희들은 사람이라도 꾀가 없으니 짐승과 무엇이 다르랴." 하며, "만약 실정 밖의 일을 물으려거든 저 어리석은 선비에게 물으라." 하고, 즉시 입을 다물고 대답하지 않았다. 세조가 더욱 노하여 쇠를 달구어 배 아래 두 허벅지 사이에 넣으니, 지글지글 끓으며 피부와 살이 다 익었다. 유응부가 얼굴빛을 변하지 않고 쇠가 식기를 기다려 쇠를 땅에 던지며, "다시 달구어 오라." 하고 끝끝내 항복하지 않았다. 이개(李塏)는단근질하는 형신에 임하여 천천히 묻기를, "이것이 무슨 형벌이냐." 하매, 세조가 대답하지 못하였다. 하위지의 차례가 되자, 하위지가 말하기를, "사람이 반역이란 죄명을 쓰면 마땅히 베는 형벌을 받게 되는데 다시 무엇을 묻는가." 하매, 세조가 노여움이 풀려서 단근질하는 형신은 하지 않았다.

성삼문에게 공모한 자를 물으니 대답하기를, "박팽년 등과 우리 아버지뿐이다." 하였다. 다시 물으니, 대답하기를, "우리 아버지도 숨기지 않는데, 하물며 다른 사람이랴" 하였다. 그때에 제학강희안(姜希顔)이이에 관련되어 고문하였으나 불복하였다. 세조가 성삼문에게 묻기를, "강희안이 그 역모를 아느냐." 하니, 성삼문이 대답하기를, "실지로 알지 못한다. 나으리가 선조(先朝)의 명사를 다 죽이고 이 사람만 남았는데, 모의에 참여하지 않았으니, 아직 남겨 두어서 쓰게 하라. 이 사람은 진실로 어진 사람이다." 하여, 강희안은 마침내 죄를 면하였다. 성삼문이 나갈 때에 좌우 옛 동료들에게 말하기를, "너희들은 어진 임금을 도와서 태평성세를 이룩하라. 성삼문은 돌아가 옛 임금을 지하에서 뵙겠다." 하였다. 수레에 실릴 때에 임하여 시를 지어 이르되,

둥 둥 둥 북소리는 사람 목숨 재촉하는데, 머리 돌려 돌아보니 해는 이미 기울었네. 머나먼 황천길에, 주막하나 없으니, 오늘밤은 뉘 집에서 재워줄꼬.

하였다. 그 딸이 나이 대여섯 살쯤 되었는데, 수레를 따르며 울며 뛰었다. 성삼문이 돌아보며 말하기를, "사내 자식은 다 죽을 것이고, 너는 딸이니까 살 것이다." 하였다. 그 종이 울며 술을 올리니, 몸을 굽혀서 마시고 시를 지어 이르되,

임이 주신 밥을 먹고, 임 주신 옷 입었으니, 일평생 한 마음이 어길 줄 있었으랴. 한 번 죽음이 충의인 줄 알았으니 현릉(顯陵)의 송백(松柏)이 꿈 속에 아른아른

하였다. 《추강집》에는 성승의 시라 하였다 죽은 뒤에 그 집을 적몰하니, 을해년(1455) 이후의 녹봉을 따로 한 방에 쌓아 두고 아무 달의 녹이라 적어 놓았다. 집에는 남은 것이 없고, 침방에는 짚자리가 있을 뿐이었다. 이 개도 수레에 임하여 시를 지어 이르되,

삶[生]이 우(禹)의 구정(九鼎)처럼 중히 여겨야 할 경우에는, 삶도 또한 중요하거니와, 죽음도 기러기 털처럼 가벼이 보아야 할 경우에는 죽음도 영화로세. 두 임을 생각하다가, 성문 밖을 나가노니, 현릉(顯陵)의 솔빛만이, 꿈속에도 푸르러라.

하였다. 박팽년 등의 벤 머리를 모두 달아매어 돌렸다.(《해동야언》에는 박팽년은 옥중에서 죽었다 하였다. ○ 형벌에 임하여 김명중(金命重)에게 얘기한 말로 보면, 옥중에서 죽었다는 것은 틀린 말이다.) 유성원은 그 때에 사예(司藝)로 성균관에 있었는데, 여러 선비들이 성삼문의 일을 고하니, 곧 집에 돌아와서 아내와 더불어 술을 마시며 영결하고, 사당으로 올라갔다. 그 아내가 오래 내려오지 않는 것을 괴이하게 여겨 가보니, 관대를 벗지 않고 반듯이 누워서 찬 칼을 빼어서 목에 대고 나뭇 조각으로 칼자루를 쳐서 목에 칼을 박았는데, 때는 이미 늦었다. 아내는 그 까닭을 몰랐는데, 조금 있다가 관청에서 나와 시체를 가져다가 찢었다. 《추강집》ㆍ《동각잡기》

곤장을 때리면서 그 일당들을 국문하니, 성삼문이 대답하기를, "김문기(金文起)ㆍ권자신(權自愼)ㆍ송석동(宋石同)ㆍ윤영손(尹鈴孫)ㆍ이 휘(李徽) 및 우리 부자라." 하였다. 사람을 시켜 묻기를, "상왕도 또한 아는가." 하니, 성삼문이 말하기를 "권자신을 시켜 통지하였다."고 말했다. 이에 권자신ㆍ김문기 등 칠십여 인을 차례로 잡아 국문하고 율(律)에 의하여 처단하여 하나도 벗어ㆍ나지 못하였다. 허조(許慥)허후(許詡)의 아들)는 이 개의 매부로 모의에 참여하였다가 스스로 목찔러 죽었다. 《해동야언》

○ 정창손과 김질의 죄를 특별히 사하여 공신을 삼아서, 정창손은 좌익(佐翼) 삼등에서 이등에 승진하고, 김질은 좌익 삼등으로 추록(追錄)하였다. (김질이 사예(司藝)로서 고변하고 군기정(軍器正)으로 칠월에 녹훈하였다.)

○ 6월 21일 계축 《야사(野史)》에는 병자(1456) 6월이라 하였고, 《국승(國乘)》에는 정축 6월이라 하였다. 에 백성 김정수(金正水)가 제학 윤사균(尹士昀)에게 말하기를, "판돈령(判敦寧)송현수(宋玹壽)와 판관(判官)권완(權完)이 반역을 꾀한다." 하였다. 윤사균이 그대로 아뢰니, 세조가 정인지ㆍ정창손ㆍ신숙주ㆍ박중손(朴仲孫)ㆍ홍달손(洪達孫)ㆍ홍윤성(洪允城)ㆍ윤사로(尹師路)ㆍ이인손(李仁孫)ㆍ양정(楊汀)ㆍ권람(權擥)ㆍ구치관(具致寬)ㆍ황효원(黃孝源)ㆍ한명회(韓明澮)ㆍ조석문(曺錫文)ㆍ권지(權摯)ㆍ김질(金礩)등을 불러들여, 송현수(玹壽)와 완(完)을 금부에 가두었다.(《금석일반》○ 권 완의 딸이 상왕의 후궁이었다.) 연려실기술 별집 제2권 사전전고(祀典典故) 사(士)ㆍ서인(庶人)의 상례와 제례

○ 예종조에 김질(金礩)이 아뢰기를, “듣자오니, 군사들은 비록 부모의 최질(衰絰)을 입은 자라도 시위(侍衛)하기를 원하는 자는 들어준다고 하는데 신은 충(忠)과 효(孝)는 두 가지 일이 아니라고 생각됩니다. 고려 말기에는 3년상을 행하지 않았다가 국초로부터 상제(喪制)가 복고되었으니 이는 매우 아름다운 법입니다. 만약 그들의 원을 들어준다면 벼슬을 탐하여 구차함을 무릅쓰고 모두 3년상을 행하지않을 것이니, 신은 단상(短喪)의 논의가 이에 따라 일어나지 않을까 두렵습니다. 청하옵건대, 이를 고치시옵소서.” 하니, 임금이 그 말에 따랐다.

7) ▣ 연려실기술 제22권 원종 고사본말(元宗故事本末) 원종(元宗)과 인헌왕후를 추숭하다 ▣

○ 예조에서 아뢰기를, “역대 임금의 존호에 대왕은 여덟 글자이고 왕비는 여섯 글자인데, 목조(穆祖)ㆍ익조(翼祖)ㆍ도조(度祖)ㆍ환조(桓祖)와 공정대왕(恭靖大王)은 다만 네 글자뿐이며 왕비는 다만 두 글자로 조금 차별을 둔 듯하니 이것은 반드시 은미한 뜻이 있어서 그런 것입니다. 또 성종의 고사(故事)를 상고해 보면 처음에는 ‘온문의경(溫文懿敬)’의 네 글자만 더하고 ‘대(大)’자는 올리지않았습니다. 명 나라에 승인받은 후에는 또 ‘선숙공현(宣肅恭顯)’을 더하여 여덟 글자가 되고 비로소 대왕(大王)이라 일컬었습니다. 종묘에 합부할 때에 또 묘호(廟號)를 올려 덕종(德宗)이라 했는데, 그때에 의논하는 신하가 4분의 선조(四祖 목조ㆍ익조ㆍ도조ㆍ환조)와 공정대왕의 전례를 인용하여 종(宗)으로 일컬음이 타당하지 않다고 했으니 이 말이 실로 소견이 있는 것입니다.

설령 종묘에 합부하는 것은 옳다고 하더라도 종(宗)이라 일컫는 것은 아마 조종(祖宗)의 본뜻에 어긋나는 것인데, 당시 의논하는 신하의 말 (종(宗)을 칭함을 반대하던말)이 마침내 시행하지 못했으니 반드시 이것은 효성으로써 될 수 있으면 높여서 후하게 하려고 한 까닭인 듯합니다. 또 성종께서 이미 예종(睿宗)을 고(考)를 삼았는데 또 본생 부모를 높였으니 근본이 둘이 된 혐의가 약간 있으므로 의논하는 이의 말은 근거가 없는 것이 아니며 그 즉시 중국에 주청하지 않은 것은 대개 생각이 있는 것인데, 김질(金礩)의 말은 그 사이에 곡절이 없지 않는 것 같습니다. 오늘날의 일은 이와는 다르니 명 나라에 주문(奏文)을 통해 보낸 날이 곧 승인을 얻은 날이니, 시호를 의논할 때에 응당 심정에 맞추어 높일 것이며 다시 절목(節目)을 낼 필요가 없습니다. 다만 추숭하는 전례는 마침내 왕위에 올랐던 임금과는 다르니 만약 사조(四祖)와 공정대왕의 예(例)에 의거하여 황고(皇考)에게는 다만 넉 자 시호만 올리고 그대로 대왕(大王)이라 일컬으며, 황비(皇妣)에게는 두 자 시호만 올려서 겸손하는 뜻을 약간 포함한다면 정(情)과 예(禮)에 있어서 충분히 온당할 듯하니 대신에게 묻기를 청합니다.”하였다. 전교하기를, “성종의 고사에 의거하여 거행하고 글자 수를 줄이지 않는 것이 마땅하다.”하였다.

8) ▣ 연려실기술 제5권 세조조 고사본말(世祖朝故事本末) 세조조의 상신(相臣) ▣

[정창손(鄭昌孫)] 계묘년 사마시에 합격하였다. 정창손은, 자는 효중(孝仲)이며, 본관은 동래(東萊)요, 판서 흠지(欽之)의 아들이다. 갑손(甲孫)의 아우이다. 세종 병오년 문과에 합격하여 좌익 익대 좌리공신(佐翼翊戴佐理功臣) 봉원부원군(蓬原府院君)에 봉해졌다. 사위 김 질(金礩)과 더불어 고변(告變)하고 병자년에 정승이 되었다. 영의정에 이르렀으며 궤장(几杖)을 하사받았다. 정미년에 죽었는데 나이는 86세이다. 시호는 충정공(忠貞公)이다. 연산군(燕山君) 갑자년 사화(士禍)에 화가 무덤에까지 미쳤다.

○ 공은 널리 알고 잘 기억하며 문장과 글씨에 능하였다. 문종조에 대사헌이 되어서 일을 논함에 솔직하여 꺼리는 것이 없으니 권귀인(權貴人)들이 모두 꺼리기를, "예전에 남을 잘 공경하던 정중승(鄭中丞)이 이제 다시 헌장(憲長)이 되었구나." 하였다. 《사가집》ㆍ《비 문》

○ 정난(靖難)하던 날에 이조판서에 뽑혔다. 무인에 상제가 세조가 장차 평안도에 거둥하려 하면서 그를 기복시켜 영상을 삼았으나, 얼마 아니 되어 거둥을 정지하였다. 임오에 일로 말미암아 여산(礪山)으로 귀양갔다.

○ 임금이 깊이 신임하여 일찍이 이르기를, "내가 경을 숙부나 다름 없이 공경하오." 하고는 공이 잔을 드릴 때면 임금이 반드시 얼굴빛을 고치고 어좌에서 내려 왔다. 공은 술을 마시지 못하므로 술자리에 반드시 단술을 마련하였다.

[김질(金礩)] 김질은, 자는 가안(可安)이며, 호는 쌍곡(雙谷)이요, 본관은 안동(安東)이며, 좌성 사형(士衡)의 증손이다. 세종 경오년 문과에 올랐다. 육신(六臣)의 모의를 고발하여 좌익좌리공신(佐翼佐理功臣)상락부원군(上洛府院君)이 되었고, 무자년에 정승이 되어 좌의정에 이르렀다. 시호는 문정(文靖)이다.

9) ▣ 연려실기술 제4권 단종조 고사본말(端宗朝故事本末) 정난(靖難)에 죽은 여러 신하 ▣ ○ 세조가 육신들에게 형신할 때에 김질(金礩)을 시켜 술을 가지고 옥중에 가서 옛날 태종이 정몽주에게 불러준 노래를 읊어 시험하니, 성삼문은 정포은의 노래로 답하였고, 박팽년과 이개는 모두 스스로 단가(短歌)를 지어서 답하였다 한다. ○ 일찍이 단가(短歌)를 지어 이르되, "금생여수(金生麗水)라 한들 물마다 금이 나며, 옥출 곤강(玉出崑崗)이라 한들 뫼마다 옥이 나며, 아무리 여필종부(女必從夫)라 한들 임 마다 조을소냐." 하였다. 《추강집》

<포천지역 선조님 유적 답사기> (2006. 7. 8. 윤만(문) 제공) 우리 안사연은 ‘2006 여름캠프’를 경기 북부지역에서 갖기로 하고 5월에 파주 선유리 일대를 사전 답사하였고 이어서 6월에는 정기산행(왕방산)을 겸하여 포천지역을 사전 답사하기로 하였습니다.

2006. 6.11.(일) 09:00 지하철 2호선 잠실종합운동장역에서 발용 내외·상석·영환·윤만·우회·태영·항용 이렇게 8명이 만나 반갑게 인사를 나누고 윤식님은 포천에서 합류하기로 연락을 한 후 포천을 향하여 출발하였습니다. 포천을 향해 달리는 시각. 날씨가 잔뜩 흐리기는 하였으나 당장 비는 내리지는 아니하여 산행과 답사 모두가 순조롭게 진행될 것 같은 마음에 포천시 내촌면 음현리에 모셔져 있는 익원공파 문정공(휘 질) 선조님 묘역을 참배를 하기로 하였습니다.

▣ 문정공(휘 질) 오늘 차량봉사를 하고 있는 발용(군) 아우님이 문정공 묘소를 몇 차례 참배하였던 관계로 우리가 문정공 묘소를 찾는데는 아무런 어려움이 없었으나 초행자들을 위해서는 문중 및 행정당국에 건의하여 반드시 이정표를 설치하여야 하겠습니다. 그리고 묘역으로 향하는 길의 마을에 혹 우리 일가 분들의 문패가 있는지 유심히 살피면서 지나갔으나 아쉽게도 김씨 성을 가진 문패를 발견할 수 없었습니다. 문정공은 동지중추부사(휘 종숙)의 장남으로 세조 때 영의정을 지낸 충정공 정창손의 사위입니다. 문과에 급제하여 집현전 수찬으로 성삼문·최항·신숙주 등과 함께 문종의 총애를 받았으며 세조가 즉위하자 성삼문·박팽년 등과 함께 단종 복위거사에 가담하였으나 장인 정창손과 함께 세조에게 고변하여 사육신 사건이 일어났고, 이후 세조의 신임으로 상락군에 봉해졌으며 좌의정에 올랐습니다. 성종 때 상락부원군에 진봉되었고 경국대전 편찬에도 참여하였으며 시호는 문정입니다. 묘하에는 문정공의 사적비가 있고, 묘역에는 상석·비갈·문인석 1쌍·그리고 세운지 얼마 지나지 아니한 장명등이 있는데 특이한 것은 문인석의 눈 쌍거플이 아주 매력적으로 제작되어 있음을 볼 수 있었습니다.

▲ 문정공 사적비

▲ 문정공 묘역의 문인석. 포근한 미소가 정겹다.

▲ 문정공 묘소의 상석 및 북석. 북석이 하나로 이루어져 흔치않은 양식이다.

<풍수 전문 협회 탐방 사진>(2008. 9. 29. 좌회(익) 제공) 풍수지리적 관점의 사진 반룡롱주형(盤龍弄珠形) : 조산(朝山)에 고뇌 함께 할 형국, 어려움 겪으나 중심세력

<안산>

<묘소>

<안산>

|