본문

|

|

![]() 12. 김응하 장군 관련 시 소개

12. 김응하 장군 관련 시 소개

|

1) 別恨 (이별의 한) (金應河 作) (2001. 9. 22 항용(제) 제공) 天涯各南北 (하늘 끝 남북으로 서로 나뉘니) 見月幾想思 (달보며 몇번이나 그리워 했던가) 一去無消息 (한 번 가고는 소식조차 전혀 없으니) 死生長別離 (생과 사는 기나긴 이별이런가)

2) 題金將軍應河遺像次韻 (2001. 9. 22 항용(제) 제공) (김장군 응하(金將軍應河)의 남긴 모습의 제목에 차운하여)

(金時讓 作) 殺賊寃深作鬼雄 (적에게 피살된 원한 깊건만 혼귀는 웅대하여) 誰知敗死亦爲功 (누가 알았으랴 패하여 죽어도 또한 공이 될 줄을) 陳家谷近援兵絶 (진가곡(陳家谷) 가까이서 원병(援兵)은 끊기고) 偃月刀揮虜馬空 (언월도(偃月刀)를 휘두르니 오랑캐 말은 허공을 치네) 壯烈昭昭懸白日 (장열함이 너무 환하여 태양을 걸어놓은 듯) 孤魂耿耿托悲風 (외로운 혼 충직함을 슬픈 바람에 의탁하네) 那將南八腰間矢 (어찌 장차 남팔(南八)처럼 허리에 화살을 차서) 射盡姦臣復北戎 (간신들을 모조리 쏘아 북쪽 오랑캐를 회복하리

3) 시조 (2003. 8. 9. 발용(군) 제공) 김응하 작 十年(십년) 갈은 칼이 匣裡(갑리)에 우노매라 關山(관산)을 바라보며 때때로 만져보니 夫丈(장부)의 爲國功勳(위국공훈)을 어느때에 들이울고 퍼온곳 : http://my.netian.com/%7Esam1003/home.html

4) 渡河(도하) (2002. 10. 19. 태영(군) 제공) (金應河 作) 折戟沈長沙 (절극심장사)-- 부러진 창은 멀리 뻗은 모랫벌에 가라 앉았고 宿雲埋古壘 (숙운매고루)-- 밤새운 구름은 옛 보루 묻어 버렸다. 將軍去不還 (장군거불환)-- 장군은 가버리고 돌아오지 않는데, 千載空流水 (천재공류수)-- 천년토록 부질없이 물만 흘러 가는구나. 연행록(작자 미상) <계산기정>에서 옮김.

5) 悼 詩(도시) (2002. 11. 19. 태영(군) 제공) 金 緻 作 陰山戰敗鼓音衰--음산(陰山)에서 싸움에 패하여 북소리도 쇠해졌는데, 漢將輿戶忽부旗-- 한나라 장수 시체가 실려 갑자기 깃발도 자빠졌네. (*부-업드릴부:人+卜) 元帥惟思降賊虜--원수(元帥 주1)는 오직 오랑캐에게 항복 할 것만 생각했고, 左營誰職有男兒--좌영(左營)에 누가 남아가 있는 것을 알았으랴. 身當虎口寧辭死--몸이 범의 입에 당했으니 어찌 죽음을 사양하랴, 陣效魚麗却出奇--병진(兵陣)은 어려(魚麗 주2)를 본받아 문득 기이한 법을 냈네. 壯氣吐虹心憤완--장한 기운이 무지개를 토하니 마음이 분하고, (*완-심방변+완연할완) 長戈揮日血淋리--긴 창이 해를 휘두르니 피가 줄줄 흐르네. (*리-삼수변+禽) 彎弓獨立誰相救--활을 당기고 홀로 서있으니 누가 서로 구하랴, 縮手방觀豈忍爲(人+두갈래길방) 손을 움추리고 곁에서 보는 일 어찌 차마 하랴. 主辱未전生亦愧--임금의 욕된 것 씻지 못했으니 살아도 역시 부끄럽다 (*방-삼수변+前) 公頭可斷節難移--공의 머리는 자를 수 있어도 절개는 옮길 수 없네. 堂堂大義華夷見--당당한 큰 의리는 중국과 오랑캐가 보고, 凜凜孤忠天地知--늠름한 외로운 충성은 천지가 다 아네. 此日衣冠危左임--이날의 의관은 오랑캐의 것 본받을까 위태롭고, (*임-옷의변+壬) 向來兵甲滿西수--그 동안의 병갑(兵甲)은 서쪽 변방에 가득 하네. (*수-좌부변+垂) 招魂莫道鄕關遠--넋을 부르니 고향이 멀다고 말하지 말라, 憂世還增志士悲--세상을 조심하니 도리어 지사(志士)의 슬픔을 더하네. 欲向沙場뢰杯酒--모래판을 향하여 한 잔 술을 드리려 하니, (뢰-강신술뢰) 不堪羌邃月中吹--오랑캐의 피리를 달 아래에서 부는 것 견딜 수 없네. ----忠烈錄에서 옮김------ *주1 원수 : 강홍립 *주2 : 魚麗: 陣法의 하나

6) 월사 이정구(李廷龜) 작 김응하 장군에 관한 시 (2003. 4. 5. 태영(군) 제공)

삼월사일, 압록강을 건너려는 차에 북쪽으로부터 광풍이 불어오고 빗줄기가 마구 퍼부었다. 이에 생각해보니 이날이 바로 지난해 두 원수(元帥)가 적진에 빠지고 김응하(金應河)장군 및2만명의 관군이 전사한 날이라 응당 원혼(寃魂)이 풍우(風雨)로 변하여 온 것일 터이다. 그래서 느꺼운 마음에 시를 지어 신을 맞이하는 노래로 삼았다.--3수

去年今日戰深河 / 거년금일전심하 : 지난해 오늘 심하의 전쟁에서 二萬官軍血賤沙 / 이만관군혈천사 : 이만의 관군이 백사장 피로 적셨지 寒食無人收白骨 / 한식무인수백골 : 한식날 백골 거둬 주는이 누구 없고 家家燒紙賽江波 / 가가소지새강파 : 집집마다 지전살라 강물에 제사한다. 이날이 한식이므로 이렇게 말한 것이다.

一片新祠鴨水외 / 일편신사압수외 : 압록강가에 새로이 선 사당 한채(1) 孤魂초제幾時廻 / 고혼초제기시회 : 사라져간 외로운 넋이 언제나 돌아올꼬 今朝急雨飜江岸 / 금조급우번강안 : 오늘 소낙비가 강기슭을 뒤집을제 白馬潮頭按劍來 / 백마조두안검래 : 백마타고 칼을 잡고 파도타고 오겠지(2)

一曲金茄月下悲 / 일곡금가월하비 : 한곡조 금가소리 달빛아래 슬퍼라(3) 樓中戍卒盡孤兒 / 누중수졸진고아 : 누각에 수자리 서는 졸개 모두 고아로세 關山此夜聞楊柳 / 관산차야문양류 : 관산이라 이밤에 양류곡이 들리니(4) 多少行人淚滿衣 / 다소행인루만의 : 다소의 행인들이 눈물로 옷깃 적시누나

<주> (1) 이때 김응하(金應河)장군(將軍)의 사당을 압록강가에 새로 짓고 예관(禮官)이 초열흘에 제사를 지낼 예정이었다. (2) 춘추시대 오자서(伍子胥)의 고사를 차용하였다. 오자서가 오왕(吳王) 부차(夫差)에게 자주 충간(忠諫)을 드렸다가 촉루검(屬鏤劍)을 받아 자결한 후 그의 유언대로 그 시체를 강물에 던졌더니 강의 풍랑속에 그가 백마의 흰수레를 타고 나타났다 한다. <吳越春秋 夫差內傳> (3) 금가(金茄): 북방의 여진족들이 군대에서 불던 악기로 일반적으로 호가(胡茄)라 한다. (4) 양류곡(楊柳曲): 악부(樂府)의 곡조로 본래 명칭은 절양류(折楊柳)이다. 이백(李白)의 춘야낙성문적(春夜洛城聞笛)에, “그 누가 몰래 옥피리를 불어서 그소리 봄바람에 흘러 넣어 낙양성에 가득하게 하나? 이밤 곡조속에 절양류소리 들리니 그 누군들 고향생각 아니 일어날쏜가. (誰家玉笛暗飛聲, 散入春風滿洛城, 此夜曲中聞折柳, 何人不起故園情)” 하였다.

* 지원안되는자: (외:좌부변+畏) (초: 책밭침+召) (제: 책밭침+帝) * 출전: 월사집(月沙集)에서 옮김. * 이정구(李廷龜) : [1564~1635] 본관-연안(延安), 호-월사(月沙), 보만당(保晩堂) .시호-문충(文忠)

1585년(선조18)진사가 되고 1590년 증광문과(增光文科)에 급제 승문원(承文院)에 등용 되었다. 예조판서, 형조판서, 우의정, 좌의정에 올랐다. 한문학의 대가로 글씨에 뛰어났고 신흠(申欽), 장유(張維), 이식(李植)과 함께 조선중기의 4대 문장가로 일컬어진다. <월사집(月沙集)><서연강의(書筵講義)>,<대학강의(大學講義)>.<조천기행록(朝天紀行錄)>등이 있다.

7) <김응하 장군 애도시> (2003. 5. 11. 태서(익) 제공) 김응하를 애도하다 (悼金應河) 상촌 작 金將軍 김 장군(주1)이여 生不識君面 살아서는 임금 얼굴도 몰랐고 官不登節樞 벼슬도 요직에 오르지 못했으나 賊至爲萬人敵 적군이 왔을 땐 만인의 적수가 되었고 兵敗爲烈丈夫 아군이 패해서는 장렬한 장부가 되어서 虜酋死?氣畜縮 노추는 죽어라 소리만 지를 뿐 기가 꺾이었고 漢騎抵掌增壯圖 한의 기병은 손뼉치며 웅장한 계책 더하였네 骨委沙場血漬草 뼈는 사막에 버려지고 피는 풀을 적셨으며 魂遊無極鎭?强 넋은 무극에 노닐면서 북해를 진압하나니 金將軍眞將軍 김 장군은 참다운 장군이라 千古姓名香 천고에 성명이 크게 빛나리라 噫彼姜元帥 아 저 강 원수(주D-002)는 尙書之子相國之孫 판서의 아들이요 상국의 손자로서 少年決科食太倉 소년에 급제하여 나라의 녹을 먹고 靑紫金緋蒙渥恩 높은 작위에 올라 후한 은혜 입었네 噫彼金元帥 아 저 김 원수(주D-003)는 生自氓隷擁?上壇 천민 출신으로 깃대 잡고 단상에 오르매 九重非常賜顔色 임금님이 특별하게 대우를 해주시어 鎖?年年西北關 해마다 서북쪽의 관문을 지켜왔었네 兵不交膝先屈 그런데 싸움도 안 해보고 무릎 먼저 꿇어 甘爲?役氈?下 되놈 밑에 종노릇하길 달게 여겼으니 金將軍是何人 김 장군은 그 어떤 사람이며 兩元帥彼何者 두 원수는 저 어떤 자들인고 一死一降 한편은 죽고 한편은 항복을 하여 一臭一芳 한편은 악명이 한편은 방명이 남았으니 芳臭誰能混 방명과 악명을 누가 능히 혼동하랴 天高地亦長 하늘은 높고 땅은 또한 길다오 我歌金將軍 내가 김 장군을 노래하노니 金將軍歌已哀 김 장군 노래 이미 슬프도다 歌已哀 노래 이미 슬퍼라 魂兮歸來 혼이여 돌아오소서

[주1] 김 장군 : 장군 김응하(金應河)를 말함. 김응하는 본디 무신(武臣)으로서 1618년(광해군 10) 건주위(建州衛)의 후금(後金)을 치기 위해 명(明) 나라에서 원병 요청이 있을 때, 그는 선천군수(宣川郡守)로서 조방장(助防將)이 되어 부원수 김경서(金景瑞)의 휘하에 들어갔다가 다음해에는 도원수 강홍립(姜弘立)의 좌영장이 되어 군대를 이끌고 압록강을 건넜는데, 이해 3월에 명 나라 도독(都督)정(劉綎)이부차령(富車嶺)에서 패전하여 자결하자, 조선군만으로 적군과 대전하다가 전세가 불리하여 우영장 이일원(李一元)은 달아났고, 그는 3천의 군사로 끝까지 고군분투 끝에 전사하였다.

[주2] 강 원수 : 원수 강홍립(姜弘立)을 말함. 강홍립은 우의정 사상(士尙)의 손자요, 이조 판서 신(紳)의 아들로서 일찍이 문과에 급제하여 여러 관직을 역임하고, 1618년 명 나라가 건주위의 후금을 토벌하기 위해 조선에 원병 요청을 하자, 그가 오도 도원수(五道都元帥)가 되어 출정했는데, 다음해 명 나라 도독 유정의 휘하에 들어가 부차(富車)의 싸움에서 패전하여 휘하 전군을 거느리고 적군에 항복했었다.

[주3] 김 원수 : 부원수 김경서(金景瑞)를 말함. 김경서는 미천한 집안 출신으로 일찍이 무과에 합격하고 여러 관직을 거쳐 임진왜란 때에 전공을 세워 병마절도사에 올랐고, 1618년에 명 나라가 건주위의 후금을 치기 위해 조선에 원병을 요청하자 그는 평안도 병마절도사로서 부원수가 되어 원수 강홍립과 함께 출전했으나, 부차(富車)의 싸움에서 패하여 원수 강홍립이 적군에 항복함으로써 그 역시 적의 포로가 되었었다

8) 도하 (渡河) <연행록 계산기정>에서 (2002. 10. 19. 태영(군) 제공) <작자미상> 折戟沈長沙 (절극심장사) / 부러진 창은 멀리 뻗은 모랫벌에 가라 앉았고, 宿雲埋古壘 (숙운매고루) / 밤새의 구름은 옛 보루 묻어 버렸다. 將軍去不還 (장군거불환) / 장군은 가버리고 돌아오지 않는데, 千載空流水 (천재공류수) / 천 년토록 부질없이 물 흘러 가는구나. 출전 : 연행록 계산기정에서 옮김.

* 성에서 1리쯤 나와 강물을 건너게 된다. 이곳은 요동백(遼東伯) 김응하(金應河) 장군(將軍)의 격전지 라고 했는데, 지금은 볼수 없다.

9) 연행록(燕行錄)에서 (2002. 8. 12. 태영(군) 제공) 심전(心田) 박사호(朴思浩) 작

山海關頭日欲훈 (산해관두일욕훈) : 산해관 머리에 땅거미 지려는데, 長河獵騎散如雲 (장하렵기산여운) : 장하의 사냥말들 구름같이 흩어지네. 東人且莫尋常過 (동인차막심상과) : 동인이여 예사로이 지나지 말라. 柳樹將軍獨斷魂 (유수장군독단혼) : 유수장군 홀로서 애를 끓누나.

*심전(心田) 박사호(朴思浩)가 순조28년(1828)에 사은겸동지정사로 연경에 다녀오면서 지은 시이다. 심전의 이력이나 생몰연대는 알 수없다.

10) 御製詩 (어제시) (2002. 7. 3. 태영(군) 제공) 光海君 (광해군) / 1575~1641 조선 15대왕 (재위 1608~1623) 대보단(大報壇)에서 망배례(望拜禮)가 끝난후 봉실(奉室)에서 찬(撰)하다

男子聲名聞四夷 (남자성명문사이) / 남자의 명성이 사이(四夷)에 들리니 遼東華誥海東姿 (요동화고해동자) / 요동의 화려한 고명(誥命)이 해동의 바탕일세 深河老柳如人立 (심하노유여인립) / 늙은 버드나무는 사람처럼 서있으니 知是將軍倚劒時 (지시장군의검시) / 이것이 장군이 칼짚고 서있을 때를 알겠네

11) 김영장 심하사적도에 쓰다 (題金營將深河射敵圖) (2002. 7. 3. 태영(군) 제공) 다산(茶山) 정약용(丁若鏞) / 1675~1641 川邊獨樹寒無枝 (천변독수한무지) / 강변에 우뚝한나무 가지없이 스산한데 彼何男子來倚之 (피하남자내의지) / 저남자 누구이뇨 찾아와서 의지했네 金회鐵甲半倚倒 (금회철갑반의도) / 쇠투구에 철갑차림 쓰러질듯한 몸으로 (바리회) 隻箭單弓猶射誰 (축전단궁유사수) / 활하나에 화살하나 오히려 뉘를 쏘는지 五營塵色低不起 (오영진색저불기) / 오영 먼지 가라앉아 일어나지 아니하고 鐵騎齊飮深河水 (철기제음심하수) / 철기들은 일제히 심하의 물만 마시네 上將投降三士從 (상장투항삼사종) / 상장이 투항하자 세사람이 뒤따르고 塞天漠漠君獨死 (새천막막군독사) / 아스라한 변방하늘 당신홀로 죽어갔네 李陵埋旗受媒蘗 (이릉매기수매벽) / 이릉은 깃발묻고 규탄을 받았는데 此辱千載無人雪 (차욕천재무인설) / 이치욕을 천고에 씻은사람 없었네 君曾讀史發憤罵 (군증독사발분매) / 임은 역사 읽을 당시 분개하여 꾸짖으며 誓爲英雄謝饒舌 (서위영웅사요설) / 영웅위에 잡다한말 불식하려 맹세했네

* 심하사적도는 충렬록에 그림이 있다. 첫째는 우적파진(遇賊擺陳), 둘째는 의류사적(倚柳射賊), 세째는 사후악검(死後握劒), 네째는 양수투항(兩帥投降), 다섯째 원포독전(援袍督戰), 여섯째 시진격검(矢盡擊劒)

12) 정조의 어제시 (2001. 9. 21. 태서(익) 제공) 정조 048 22/03/19(계미)/충무공 김응하에게 어제시를 내리다 충무공 김응하의 봉사손이 등제한 뒤에 상이 시를 지었는데,그 소서에 "황조에서 요동백을 고증한 충무공 김응하가 심하의 전쟁에 참가한 지 1백80년째가 되는 모춘에, 장렬 황제의 휘신에 여러 충신 집 후손들과 대보단의 봉실에 지배를 하고 나서,먼저 명하여 선전관에게 충무공의 봉사손 김택기를 단천 하도록 해서 당일에 선전관을 제수하고,또 명하여 무장인 충무공 이순신과 충숙공 조정익의 후손들에게 북영으로 가서 유엽전을 시험하게 하여 초시 합격을 내리고 인하여 북원으로 가서는 친히 시험하여 사제하고서, 특별히 무오 식년의 방방에 붙이도록 하였다. 그리하여 일이 마치 때를 기다림이 있은 듯하니, 어찌 옛일에 대한 슬픔을 이루 다 감당하랴. 만일 영령들이 앎이 있다면 반드시 흐르는 눈물을 금치 못할 것이다. 그래서 마침내 시 일절을 써서 철원의 포충사(褒忠祠)에 걸게 하는 바이다." 하였다. 그 시는 다음과 같다.

남아의 높은 명성 사이에까지 알려져 천자의 고명 요동백이 해동에 내리었네 심하의 늙은 버들이 사람마냥 서있노니 장군이 칼 기대고 서 있던 모습일레라.

13) <시서유고> 내의 시 소개 (2003. 12. 13. 발용(군) 제공) 출전 : <시서유고>(市西遺稿. 하남시립도서관 내 소장)

* <시서유고> 편찬자 소개 김선(金璇) 1568(선조 1)∼1642(인조 20). 조선 중기의 학자. 본관은 광산. 자는 이헌(而獻), 호는 시서거사(市西居士) 또는 지서자(之西子). 전라남도 나주출신. 아버지는 상호군(上護軍) 부성(富成)이다. 1606년(선조 39) 사마시에 합격하여 관계에 진출하였으나, 광해군의 어지러운 정치를 한탄하여 나주로 내려가 두문불출하였다. 1615년(광해군 7) 강진사람 이정언(李廷彦)·윤유겸(尹惟謙) 등이 그가 영창대군을 옹호하였다 하여 처벌할 것을 상소하였는데, 이로 인해서 인목대비의 폐모론이 나오게 되었다. 1623년 인조반정 후 참봉·찰방 등에 임명되었으나 나아가지 않았다. 양명학에 조예가 깊은 장유(張維)·임담 등과 친밀히 교유하였다. 저서에 《초당한람 草堂閑覽》이 있다.

14) <계곡 장유의 김응하장군 시> (2008. 2. 18. 항용(제) 제공) 출전 : 계곡선생집(谿谷先生集) 제30권. 칠언율(七言律) 1백 60수(首) 김 장군 응하를 애도한 시 두 수[哀金將軍應河 二首] 태양도 빛을 잃은 사막의 전진(戰塵) / 大漠煙塵白日黃 기진맥진 싸우다가 장군이 전사하였도다 / 將軍力盡死沙場 충성스런 그 혼백 원학과 같이 할 리 있나 / 忠魂定不群猿鶴 무서운 귀신 되어 견양을 죽이리라 / 厲鬼猶應殺犬羊 사해의 영웅들 모두 눈물 뿌리고 / 四海英雄皆涕淚 구중궁궐 영광스런 포장(褒章)도 있었어라 / 九重褒贈有輝光 강변을 배회하는 상심한 초객 / 傷心楚客江潭上 이소의 국상편 읊조리며 애도하네 / 漫把離騷吊國殤

이제 막 펼치려다 사막에 묻힌 장한 그 뜻 / 壯志初將大漠呑 사수보단 그래도 임금의 은혜 보답했네 / 死綏差足答君恩 고군 분투 끝에 함몰된 군대 / 鼓衰矢盡三軍沒 비 오고 음침한 날 원귀(寃鬼)들의 호곡(號哭) 소리 / 雨濕天陰萬鬼寃 듣자니 이능도 무릎을 꿇었다 하는데 / 楣李陵猶屈膝 가련타 선진처럼 머리라도 돌아오지 / 可憐先軫未歸元 우리 조정 이제 와선 한스럽게들 여긴다오 / 如今廟算多遺恨 장군 위해 일찌감치 착문을 해 주지 못한 것을 / 不爲將軍早鑿門

[주D-001]원학(猿鶴) : 전사한 일반 장사(將士)들을 말한다. 《예문유취(藝文類聚)》 권93 주(注)에 “주 목왕(周穆王)이 남정(南征)했을 때 군대가 전멸하였는데 장사들은 원숭이와 학이 되고 일반 백성들은 벌레와 모래가 되었다.” 하였다.

[주D-002]견양(犬羊) : 상대방 적군을 얕잡아 부르는 말이다.

[주D-003]구중궁궐 …… 있었어라 : 광해군 12년(1620) 명(明) 나라 신종(神宗)에 의해 요동백(遼東伯)으로 추봉(追封)되고, 우리나라에서도 영의정에 추증(追贈)함과 동시에 각지에 사당을 세워 제향하게 하였다. 《海東名臣錄》

[주D-004]강변을 …… 초객 : 조정에서 쫓겨난 계곡 자신을 가리킨다. 초(楚) 나라 굴원(屈原)이 조정에서 방축된 뒤 강변을 거닐며 읊조렸던 고사에서 유래한 것이다. 《楚辭 漁夫辭》

[주D-005]국상편 : 《초사(楚辭)》 구가(九歌)에 있는 편명(篇名)으로 나랏일에 몸바쳐 죽은 것을 노래하고 있다.

[주D-006]사수(死綏) : 군대를 후퇴시켜 패장(敗將)으로 치죄(治罪)되는 것을 말한다. 《사마법(司馬法)》에 “將軍死綏”라 하였다.

[주D-007]듣자니 …… 하는데 : 조선군 도원수(都元帥) 강홍립(姜弘立)이 후금(後金)의 군대에 항복한 것을 말한다. 이능(李陵)은 한 무제(漢武帝) 때 흉노와 싸우다 선우(單于)에게 항복한 장군 이름이다.

[주D-008]선진(先軫) : 춘추 시대 진(晉) 나라 대부의 이름이다. 《춘추좌전(春秋左傳)》 희공(僖公) 33년에 “선진이 갑주(甲冑)를 벗고 적(狄)의 군대에 뛰어들어가 죽자, 적인(狄人)이 그의 머리를 돌려주었는데 얼굴이 마치 살아 있는 사람과 같았다.” 하였다.

[주D-009]장군 위해 …… 것을 : 총사령관인 도원수에 임명해 보낼 것을 그랬다는 말이다. 착문(鑿門)은, 옛날 군대의 지휘자를 출정시킬 때 흉문(凶門)인 북쪽 문을 허물고 나가게 하면서 필사(必死)의 결의를 다지게 했던 일종의 의식이다. 《淮南子 兵略訓》

* 계곡 장유(張維) 1587(선조 20)∼1638(인조16). 조선 중기의 문신. 본관은 덕수(德水). 자는 지국(持國), 호는 계곡(谿谷)·묵소(默所). 아버지는 판서 운익(雲翼)이며, 어머니는 판윤 박숭원(朴崇元)의 딸이다. 우의정 김상용(金尙容)의 사위로 효종비 인선왕후(仁宣王后)의 아버지이다. 김장생(金長生)의 문인이다. 1605년(선조 38) 사마시를 거쳐 1609년(광해군 1) 증광문과에 을과로 급제, 호당(湖堂)에 들어갔고 이듬해 겸설서를 거쳐 검열·주서 등을 지냈다. 1612년 김직재(金直哉)의 무옥(誣獄)에 연루되어 파직, 1623년 인조반정에 가담하여 정사공신(靖社功臣)2등에 녹훈되고 봉교를 거쳐 전적과 예조·이조의 낭관을 지내고, 그뒤 대사간·대사성·대사헌 등을 역임하였다. 1624년(인조 2) 이괄(李适)의 난 때 공주로 왕을 호종한 공으로 이듬해 신풍군(新豊君)에 수봉, 이조참판·부제학·대사헌 등을 지내고 1627년 정묘호란이 일어나자 강화로 왕을 호종하였다. 그뒤 대제학으로 동지경연사(同知經筵事)를 겸임하였고, 1629년 나만갑(羅萬甲)을 신구(伸救)하다가 나주목사로 좌천되었다. 다음해 대사헌·좌부빈객(左副賓客)·예조판서·이조판서 등을 역임하였으며, 1631년 원종추숭론(元宗追崇論)이 대두되자 불가함을 주장하고 전례문답(典禮問答) 8조를 지어 왕에게 바쳤다. 1636년 병자호란 때 공조판서로 최명길(崔鳴吉)과 더불어 강화론을 주장하였다. 이듬해 예조판서를 거쳐 우의정에 임명되었으나 어머니의 부음(訃音)으로 18차례나 사직소를 올려 끝내 사퇴하였고 장례 후 과로로 병사하였다. 일찍이 양명학(陽明學)에 접한 그는 당시 주자학(朱子學)의 편협한 학문풍토에 대하여, 학문에 실심(實心)이 없이 명분에만 빠지게 되면 허학(虛學)이 되고 만다고 비판하였다. 또한, 지행합일(知行合一)을 주장, 마음을 바로 알고 행동을 통하여 진실을 인식하려고 하였던 양명학적 사고방식을 가지고 있었다. 이식(李植)은 그의 학설이 주자(朱子)와 반대된 것이 많다고 하여 육왕학파(陸王學派)로 지적하였으나, 송시열(宋時烈)은 “그는 문장이 뛰어나고 의리가 정자(程子)와 주자를 주로 하였으므로 그와 더불어 비교할만한 이가 없다. “고 하였다. 천문·지리·의술·병서 등 각종 학문에 능통하였고, 서화와 특히 문장에 뛰어나 이정구(李廷龜)·신흠(申欽)·이식 등과 더불어 조선문학의 사대가(四大家)라는 칭호를 받았다. 많은 저서가 있었다고 하나 대부분 없어지고 현재 《계곡만필》·《계곡집》·《음부경주해 陰符經注解》가 전한다. 신풍부원군(新豊府院君)에 진봉되었으며 영의정에 추증되었다. 시호는 문충(文忠)이다.

참고문헌 光海君日記, 仁祖實錄, 國朝榜目, 備邊司謄錄, 國朝人物考, 燃藜室記述, 海東名臣錄, 淸選考, 谿谷評論小攷(金周漢, 正音社, 1981). 〈金成俊〉

15) 고 김사달 박사(안렴사공 파)의 김응하 장군 관련 묵서 시 (2002. 6. 25. 태영씨(군). 자료 제공)

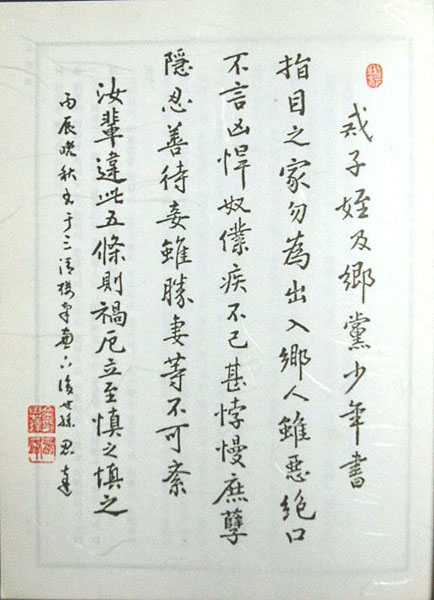

<爲戒子姪及鄕黨少年書> (김사달 박사 서. 충렬록 번역본 내. 김응하 장군의 계언) <爲戒子姪及鄕黨少年書>(위계자질급향당소년서)

指目之家勿爲出入 (지목지가물위출입) : 지목받는 가정에는 함부로 출입하지 말 것 鄕人雖惡絶口不言 (향인수오절구불언) : 시골사람들이 설사 추하더라도 절대로 말하지 말 것 凶悍奴僕疾不己甚 (흉한노복질불기심) : 흉한한 노복일지라도 너무 미워하지 말 것 悖慢庶孼隱忍善待 (패만서얼은인선대) : 거칠고 게으른 첩의 자식일지라도 은혜로이 참고 잘 대우할 것 妾雖勝妻等不可紊 (첩수승처등불가문) : 첩이 아무리 처보다 좋더라도 평등하게 대하여 문란하지 않게 할 것

汝輩違此五條則禍厄立至愼之愼之(여배위차오조즉화액입지신지신지) : 너희들은 이 五條를 어기게 되면 禍厄이 곧 닥칠것이니 조심하고 또 조심할 지어다. 병진(176년) 늦가을에 63세 김사달 書

|