본문

|

|

|

<묘지명>

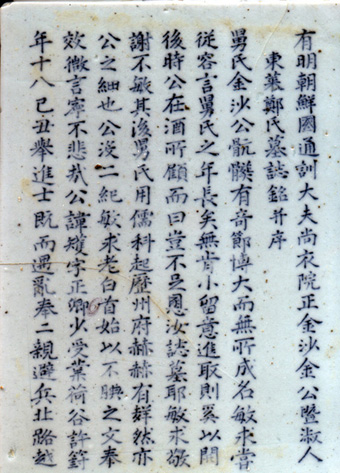

1) 묘지명 원문 (2004. 7. 6. 영환(문) 제공) 有明朝鮮國通訓大夫尙衣院正金沙金公曁淑人東萊鄭氏墓誌銘幷序1) 舅氏金沙公骯髒有奇節 博大而無所成名 敏求嘗從容言 舅氏之年長矣 無肯小2)留意進取 則奚以開後 時公在酒所 顧而曰 豈不足慁汝誌墓耶 敏求敬謝不敏 其後舅氏用儒科起 歷州府赫赫有聲 然亦公之細也 公沒二紀 敏求老白首 始以不腆之文 奉效微言 寧3)不悲哉 公諱矱 字正卿 少受業荷谷許篈 年十八己丑 擧進士 旣而遇亂 奉二親避兵北路 越三年甲午 都事公棄世 沈宜人自誓必殉 麤衰4)溢糜 哭擗無算 十五年如一日 舅氏左右扶護 不稅帶而養 亦十五年如一日 旣遭喪 自飯斂以往 飾棺反壤 治塋域立墓田 一誠不懈 用是故偃蹇場屋 戊午 始釋褐 隷成均館 兼任廣興奉事 倉官例責日供倉吏 吏倚以爲乾沒 時 操長短 公一革其謬 壬戌 赴韓元帥文翼公幕辟 至則江氷合 偵報虜將大搶龍灣 且言其日 一軍咸氣懾 公請自往視師 旣行 元帥牒令毋輕進 公直前不顧 列城已發縣門矣 守陴者呼曰 從事公文吏 猶乘危冒難 介胄者死職耳 公留五日 益雍容曰 我若亟出 士心搖矣 元帥公稱其雅量 聞于朝 癸亥初政 祭酒鄭公曄擧公掌學務 公曰 是無非事者 隨方盡規畫 悉治齋舍頹缺 重建明倫堂 東夾正錄廳 噲然一新 陞拜兵曹郞 及逆适犯京 扈慈殿渡漢 乘輿馬不服驂 公脫所騎以更駕 乙丑 歷直講司藝 司饔院正 除原州牧使 痛剗刮疵瘼 若瘝在躬 繕廨宇興學校 百爲具擧 事聞賜帛 居一歲 忤方伯罷歸 州人叩5)闕乞留 不報 丁卯胡變 文翼公陪春宮南下 又以公從事 敍司饔軍資監正 明年 守淳昌郡 其施措方略 視原益密 適歲惡 捐廩以哺餓 賦種以勸稼 郡以大治 龔水衡何人哉 秋以方伯親嫌解任 前後臨二邑 俱未浹歲 其人輒勒石以寓遺愛 逮公喪 淳昌民合土物 以賻 小民之有事至京 皆來哭甚悲 是豈有約束期會也 己巳 由尙衣院正知鐵原府 治如其故操 至壬申 疾久不損 道臣擧狀請罷 上惜其治不許 癸酉春 乃免 竟以七月七日卒 葬永平鍾賢山東麓負丁之原 都事公墓直其西 惟金氏出新羅敬順王 其後上洛公 方慶 惕若齋九容爲聞祖 入我朝 直提學孟獻 僉正自讓 爲六代五代 高祖諱禮生 淸道郡守 曾祖諱胤宗 慶尙兵使 祖諱震紀 活人署別提 考諱大涉 義禁莩事 妣靑松沈氏 靑城伯德符之後 觀察使諱銓其考也 公體貌魁碩 氣度瑰瑋 不肯隨俗齷齪 不肯置畦畛以接物 遇事當爲 不肯依阿顧望 初許氏姊死 瘞骨北地 一女纔四歲 公躬走千里6) 迎葬其夫宗 撫其女長成有家 緩急喜施予不勌曰 不有以狗馬聲色破其先業者耶 南原敗 摠兵楊元軍熸 瘡痍載路 公爲設粥隋城道左 疲兵咸集 平居必有客 必置7)酒食 日飮爲樂 游閑者以爲歸 就洞陰縣下流臨川結宇 爲其近先壟8) 依依不忍去 在騎省 言者劾郞官謬擧匪人 主薦者媕妸不首實 公咲曰 我亦與聞 寧以我應之 遂坐罷 人服其長厚 原州時 小吏犯法抵罪 其父怒曰 有官如此 汝欺神明 罪一也 爲惡受刑 毀我遺體 罪二也 人將謂某吏之子獲罪于官 令我愧見鄕閭 罪三也 會隣里杖其子 世以方吳祐云 嗚呼 舅氏早遊士林 蔚有令譽 律己以名節自勵 臨政以善敎率物 治身治人 施罔不宜 然而遭逢契闊 百不一試 世方決性命饕富貴 脂韋以取容 而公迹9)不涉形勢之門 名不絓權要之口 退然自靖 陸沈以沒世 孰執其咎 嫓10)東萊鄭氏 右議政諱彥信之女 莊懿靜專 罕言語簡起居 不踰閾不窺11)戶 自未行時已然 黨親邀請 必以事爲解 至年大猶然 議政公朝衫敝 夜則篝火手製新衣 旣成而天未明 議政公歎其敏 妙擇對歸公 移所以事父母者事舅姑 舅姑宜其養 敏求兄弟與夫人諸姪日在前娛侍 未嘗見 一日不執女紅竟晷 出外則賓客滿坐 脯肔酒醪未嘗見一日不在尊俎 蓋議政公性喜客 居恒設饋 以夫人尸之 故習於敎也 晨起理家政 婢僕俯首聽役 指使有方 盈縮有制 始公世儒素 產不中高貲 而家道立 鄕黨稱豪者 以夫人莅梱故也 伯兄都憲公 以媵當家 每遇議政公忌辰 具祭品以薦曰 豈可令吾親安僕妾之享也 女弟居貧 使朝夕取資猶寄藏 其子女及庶弟之女 皆育養婚12)嫁 在夫人□□□13) 年六十四辛未六月卒 祔公葬 有一子生員鼎之 鼎之亦生一子奐 承文著作14) 五女 適縣監吳挺柱 士人宋之獻 李成翼 徐文道 洪億 銘曰 使公而早遇 優優乎黑頭廟廊 使公而晩合 亹亹乎黃髮典刑 早滯公車 晩困簿書 得之不偶 非人也天也 失之所在 非我也時也 惟其責報而收贏闔 胡視似續之蕃昌

甥姪嘉善大夫前吏曹參判李敏求撰

崇禎紀元後三十八年乙巳八月 日

1) 『東州集』에는 「舅氏尙衣院正金公配淑人鄭氏墓誌銘幷序」로 실려 있다(『東州集』권8, 墓誌銘). 2) 『東州集』에는 ‘少’로 되어 있다(위와 같음). 3) 『東州集』에는 ‘能’으로 되어 있다(위와 같음) 4) 『東州集』에는 ‘疏’로 되어 있다(위와 같음). 5) 『東州集』에는 ‘告’로 되어 있다(위와 같음) 6) 『東州集』에는 ‘數千里’로 되어 있다(위와 같음). 7) 『東州集』에는 ‘有’로 되어 있다(위와 같음). 8) 『東州集』에는 ‘爲近先壟’로 되어 있다(위와 같음). 9) 『東州集』에는 ‘跡’으로 되어 있다(위와 같음). 10) 『東州集』에는 ‘配’로 되어 있다(위와 같음) 11) 『東州集』에는 ‘闚’로 되어 있다(위와 같음) 12) 『東州集』에는 ‘昏’으로 되어 있다(위와 같음) 13) 『東州集』에는 ‘爲疏節’로 되어 있다(위와 같음) 14) 『東州集』에는 ‘承文著作’이 누락되어 있다(위와 같음). *출전 동주집(이민구 문집) 2) 묘지명 번역문 (2004. 7. 6. 영환(문) 제공)

유명조선국(有明朝鮮國) 통훈대부 상의원정(尙衣院正) 금사(金沙) 김공(金公)과 숙인(淑人) 동래정씨(東萊鄭氏) 묘지명(墓誌銘) 병서 외숙 금사공(金沙公)은 강직하여 뛰어난 절개가 있었고, 학문을 넓고 크게 닦았으나 이름을 성취한 바가 없었기에 민구(敏求; 묘지명의 찬자)는15) 일찍이 조용히 말씀드리기를, “외숙께서는 장년(長年)이 되셨는데도 진취(進取)에 조금도 뜻이 없으시니, 어떻게 후세에 깨우치려고 하십니까?”라고 하였다. 그때 공이 술자리에 있다가 돌아보며 말씀하시기를 “어찌 네게 묘지(墓誌)를 써 달라고 부탁할 만큼 부족하겠는가?”라고 하기에 민구는 어리석음을 사죄드렸다. 그 후 외숙께서는 유과(儒科)를 급제하여16) 벼슬길에 나가 지방의 고을을 역임하면서 혁혁(赫赫)한 명성을 쌓았으나 이 역시 공에게 있어서 하찮은 것이었다. 공이 세상을 떠나신 지 20여 년이 지나17) 민구 또한 늙어 백수가 되었는바 비로소 잘하지 못하는 글로 공의 미언(微言; 함축이 있는 말)을 받들게 되었으니 어찌 슬프지 않겠는가!

공의 휘(諱)는 확(矱)이고 자(字)는 정경(正卿)이다. 젊어서 하곡(荷谷) 허봉(許篈)에게서 수업하고 18세 때인 기축년(己丑年; 1589) 진사시(進士試)에 합격했다. 임진왜란을 당해서는 부모를 모시고 북쪽으로 피난 갔었는데, 3년이 지난 갑오년(甲午年, 1594) 도사공(都事公, 金大涉)께서 세상을 떠나자 심의인(沈宜人)께서도 스스로 따라 죽기를 맹세하고 거친 싸라기 죽을 먹으며 수없이 통곡하기를 15년 동안 하루같이 했다. 외숙께서도 좌우로 부호(扶護)함에 허리띠를 풀지 않고 봉양하는데 역시 15년을 하루같이 했다. 상(喪)을 당하자 염습(殮襲)하는 것부터 관(棺)을 꾸미고 반장(返葬)하며 묘역(墓域)을 조성하고 묘전(墓田)을 마련하는 것에 이르기까지 게으름 없이 한결같은 정성으로 했다.

이 때문에 장옥(場屋 : 科場)에 출입하지 못하다가 무오년(戊午年, 1618년)에 비로소 과거에 급제하여 성균관(成均館)에 들어가 광흥창봉사(廣興倉奉事)를 겸임했다. 광흥창의 관원이 으레 날마다 광흥창의 이속(吏屬)에게 물건을 바치도록 하고, 이속들은 이를 빙자해 물을 말려 없애듯이 백성의 재물을 마구 몰수하거나 때로는 장단점을 조롱(操)하기도 하자 공은 잘못된 관행을 일체 개혁했다. 임술년(壬戌年, 1622)에 원수(元帥) 한문익공(韓文翼公, 韓浚謙)의 군막(軍幕)으로 부름을 받았다. 도착하니 강물이 얼어붙어 있었는데 정탐하는 사람이 보고하기를, “오랑캐의 장수가 용만(龍灣, 義州)를 대대적으로 공격할 것이다”라고 하고 또 그 날짜를 말했다. 온 군영(軍營)이 두려워했으나, 공은 직접 가서 군사를 살피겠다고 청하였다. 공이 이미 떠났을 때 원수가 전령을 보내 경솔하게 나가지 말 것을 명했으나, 공이 돌아보지 않고 곧바로 나가니, 여러 성(城)에서도 이미 고을의 문을 출발했다. 성가퀴를 지키는 사람이 말하기를 “종사공(從事公)께서는 문관(文官)이면서도 오히려 위험과 어려움을 무릅쓰고 있으니, 병사가 죽는 것은 직분일 뿐입니다”라고 했다. 공이 그곳에서 5일을 머무르며 더욱 온화하게 행동하면서 말하기를 “내가 만약 빨리 나가면 군사의 마음이 동요할 것이다”라고 하자 원수께서 그 아량을 칭찬하면서 조정에 보고했다.

계해년(癸亥年 1623) 인조께서 막 왕위에 올랐을 때, 좨주(祭酒) 정공 엽(鄭曄)이 공을 추천하여 학무(學務)를 관장하도록 했다. 공이 말하기를 “이는 일 아닌 것이 없다”라고 하며 방도에 따라 계략을 다하여 허물어진 재실(齋室)을 모두 수리하고 명륜당(明倫堂) 동편 정록청(正錄廳)을 중건하는 등 시원하게 새로 단장했다. 병조낭관(兵曹郎)으로 승진하여 역적 이괄(李适)이 서울을 침범하자 자전(慈殿)을 호위하고 한강을 건너는데 수레를 끄는 말이 부족하자 공이 자신이 탄 말로 채워서 호가(扈駕)했다.

을축년(乙丑年 1625)에 직강(直講), 사예(司藝), 사옹원정(司饔院正)을 역임했다. 원주목사(原州牧使)로 부임하여 자신의 몸에 있는 병을 제거하듯 자막(疵瘼 : 흉과 질병)을 제거하고, 강당을 수리하여 학교를 일으키는 등 모든 일이 잘 거행되어 조정에 보고되자 임금께서 비단을 하사했다. 1년간 있다가 관찰사(觀察使)의 비위에 거슬려 파직되어 돌아오자 고을 사람들은 유임(留任)해 줄 것을 요청하였으나 회답이 없었다.

정묘년(丁卯年, 1627)에 호란(胡亂)이 일어나 문익공(文翼公)께서 춘궁(春宮 : 東宮)을 모시고 남하할 때, 또 공을 종사관(從事官)으로 삼았으므로 서용되어 사옹원정, 군자감정(軍資監正)을 역임했다. 이듬해에 순창군수(淳昌郡守)로 부임했는데, 원주에 있을 때보다 정사를 더 주도면밀하게 거행했다. 그때 마침 흉년이 들자 곡식을 풀어 굶주린 백성을 구제하고 종자를 나누어 주어 농사를 권장하여 고을이 크게 다스려졌으니, 공수(龔遂)의18) 수형(水衡)에19) 비유할 수 있을까! 가을에 관찰사[金時讓]의 혐의를 입어 해임되었다. 전후 두 고을에 부임하여 모두 임기를 채우지 못했으나 그 사람들이 비석을 세워 그 유애(遺愛)함을 우언(寓言)했다. 공이 세상을 떠나자 순창의 백성들이 토산물(土産物)을 모아 부조했고, 일이 있어 서울에 온 그곳 백성들이 모두 찾아와 매우 슬프게 곡하였으니 이것이 어찌 미리 만나자고 약속한 것이겠는가!

기사년(己巳年, 1629)에 상의원정(尙衣院正)을 거쳐 철원부지사(鐵原府知使)로 나가 옛날의 소신대로 고을을 다스렸다. 임신년(壬申年, 1632)에 이르러 병환이 나 오래도록 낫지 않자 관찰사가 상황을 보고하며 파직할 것을 요청했으나 임금께서는 그 치적(治積)을 애석하게 여겨 윤허하지 않았다. 계유년(癸酉年, 1633) 봄에 면직되어 결국 이 해 7월 7일에 세상을 떠나 영평(永平) 종현산(鍾賢山) 동쪽 산기슭 정좌(丁坐)의 묘원에 묻혔으니 도사공(都事公)의 묘소가 바로 서쪽에 있다.

김씨는 신라 경순왕(敬順王)에게서 비롯되었는데, 그 후예로 상락공(上洛公) 방경(方慶)과 척약재(惕若齋) 구용(九容)이 이름난 조상이다. 조선에 들어와 직제학 맹헌(孟獻), 첨정(僉正) 자양(自讓)이 6․ 5대조이다. 고조는 휘 예생(禮生)으로 청도군수(淸道郡守)를 지냈고, 증조는 휘 윤종(胤宗)으로 경상병사(慶尙兵使)이고, 할아버지는 휘 진기(震紀)로 활인서별제(活人署別提)를 지냈다. 아버지는 휘 대섭(大涉)으로 의금부도사(義禁莩事)를 지냈고, 어머니는 청송심씨(靑松沈氏)로 청성백(淸城伯) 덕부(德符)의 후손이자 관찰사 휘 전(詮)의 따님이이다.

공은 체격이 우람하고 기개가 괴위(瑰瑋 : 뛰어나고 괴위함)하여 습속에 따라 악착(齷齪 : 작은 일에 구애하는 모양)하지 않았고, 사물을 접할 때 휴진(畦畛 : 일정한 법식이나 경계)를 두지 않았으며, 마땅히 해야 할 일을 만나면 머뭇거리거나 관망하지 않았다. 일찍이 양천허씨 집안으로 출가한 누님이 죽어 북쪽지방에 묻혔는데, 그 딸은 겨우 4세였다. 공이 몸소 천리를 달려가 그 남편의 묘에 반장(返葬)하고 그의 딸을 장성할 때까지 보살펴 출가시켰다. 다급한 사람이 있으면 기꺼이 도와주면서 말하기를 “구마(狗馬)나 성색(聲色) 때문에 조상의 유산을 파한 자가 있지 않은가”라고 하였다. 임진왜란 때는 남원(南原)에서 패한 총병(摠兵) 양원(楊元)의 군대 때문에 창이(瘡痍 : 전쟁․반란 등에서 입은 손해)가 길에 가득하였으므로, 공이 수성도(隋城道)의 왼쪽에서 죽을 쑤어 구제하자 야윈 병사들이 모두 모여들었다.

평소에도 손님이 오면 반드시 주식(酒食)을 차려놓고 날마다 마시는 것을 낙으로 삼으니 한가롭게 노니는 사람들이 모여들었다. 동음현(洞陰縣) 하류의 물가에다 집을 지었으니 선산(先山)과 가까워 의의(依依 : 차마 떨어지기 어려운 모양)하여 차마 떠나지 못함이었다. 기성(騎省 : 병조)에 있을 때는 대간(臺諫)이 ‘낭관이 사람을 잘못 추천하였다’고 탄핵하자 추천을 주관한 사람이 머뭇거리며 사실대로 말하지 못했다. 공이 웃으면서 말하기를 “나도 또한 같이 참석하였으니 차라니 내가 말하겠다”라고 하여 마침내 파직 당하자 사람들이 장후(長厚)한 기풍에 감복하였다.

원주(原州)에 있을 때는 하급 관리가 법을 범하여 처벌을 받자 그 아비가 노하여 말하기를 “상관이 그러한데 네가 신명(神明)을 속이려고 하였으니 그 죄가 하나이고, 나쁜 짓을 하여 형벌을 받아 내가 물려준 신체를 훼손하였으니 그 죄가 둘이고, 사람들이 앞으로 어떤 관리의 아들이 관청에 죄를 지었다고 하면 내가 향리의 사람을 보기가 부끄러울 것이니 그 죄사 셋이다”라고 하며, 향리의 사람들을 모아놓고 그의 아들에게 곤장을 쳤는데, 세상 사람들이 그를 오우(吳祐)에게20) 비유하였다.

오호라! 외숙께선 일찍부터 초야의 현인(賢人)들과 노닐며 성대한 명망이 있었다. 자신을 다스릴 때 명절(名節)로 스스로를 가다듬고 정사를 시행할 때는 착한 교화로 사람을 이끄는 등 자신이나 사람을 다스릴 때 시행한 바가 적절하지 않은 것이 없었다. 그러나 기회가 많지 않아 백분의 일도 시험해 보지 못했다. 세상은 생명을 내놓고 부귀를 탐하여 아부하면서 빌붙고 있는데, 공의 발자취는 세도가의 문전을 밟아 보지 않았고, 이름은 권력자의 입에 오르지도 않은 채 뒤에서 조용히 살다가 침체된 대로 세상을 떠났으니 세상에 그 누가 트집을 잡을 수 있겠는가!

부인 동래정씨(東萊鄭氏)는 우의정(右議政) 휘 언신(彦信)의 따님으로 씩씩하고 아름다우며 차분한 데다 말이 적고 행실이 간결하여 대문을 나서지 않고 창문을 통해 엿보지 않는 등 시집가기 전부터 이미 그러했다. 친척이 초청하면 반드시 일을 들어 못 가는 이유를 해명했는데, 나이가 많아서도 여전했다. 의정공(議政公)께서 조복(朝服)이 해어지자 밤에 등불을 켜 놓고 손수 새 옷을 만들기 시작하여 동이 트기 전에 완성하니 의정공이 그의 민첩한 솜씨에 감탄하였다. 공에게 시집와서 부모를 섬길 때처럼 시부모를 섬기니 시부모가 그 봉양에 만족해하였다. 민구의 형제와 부인의 여러 조카들이 날마다 앞에서 모시고 놀았는데, 어느 날이나 해가 지도록 길쌈을 손에서 놓은 적이 없었고, 밖에 나가 보면 손님이 자리에 가득했으나 하루도 술과 고기가 술동이와 도마에 있지 않은 적이 없었다. 대개 의정공의 성품이 손님을 좋아하여 평소 술상을 차리는 일을 부인이 맡았었기 때문에 가르침을 익힌 까닭이다.

새벽에 일어나 가사(家事)를 다스리면 노비들이 시키는 대로 일을 하였는데, 부리는데 방법이 있었고 살림살이에 제도가 있었다. 처음에 공은 대대로 이어받은 선비의 소양으로 가산(家産)이 그리 풍족하지 않았으나 가세(家勢)가 성립되어 향리에서 부호(富豪)로 일컬어진 것은 부인이 살림을 잘하였기 때문이었다.

큰오라버니 도헌공(都憲公, 大司憲 鄭協)은 첩실(妾室)이 집안 살림을 하고 있었는데, 매번 의정공의 기일(忌日)을 만날 때마다 제물(祭物)을 장만하여 주면서 말하기를 “어찌 나의 어버이로 하여금 복첩(僕妾)이 지내는 제사를 흠향하게 할 수 있겠는가”라고 했다. 여동생이 가난하여 조석(朝夕)거리를 대주면서도 그의 자녀들과 서제(庶弟)의 딸까지도 모두 양육하여 출가(出嫁)를 시켰으니 이는 부인에게 자잘한 일이었다.

나이 64세인 신미년(辛未年, 1631) 6월에 세상을 떠나 공의 곁에 묻혔다. 아들 하나를 두었는데, 생원(生員) 정지(鼎之)이다. 정지 또한 아들 하나를 두었는데 환(奐)으로 승문원저작(承文院著作)이다. 5녀는 현감 오정주(吳挺柱), 사인(士人) 송지헌(宋之獻), 이성익(李成翼), 서문도(徐文道), 홍억(洪億)에게 출가했다.

명(銘)하기를 공이 일찍 때를 만났더라면/使公而早遇 여유롭게 장년에는 조정에 있었을 것이요/優優乎黑頭廟廊 공이 만년에 합치되었더라면/使公而晩合 부지런히 원로로서 전형(典刑)을 보였을 것이로다/亹亹乎黃髮典刑 젊어서는 과거에 침체되었고/早滯公車 만년에는 문서에 시달렸다네/晩困簿書 얻어도 불우한 것은 사람 아닌 하늘 때문이었고/得之不偶 非人也天也 잃었던 이유는 내가 아닌 시세 때문이었다네/失之所在 非我也時也 자신이 보답 받아 넉넉히 거두었다면/惟其責報而收贏闔 어찌 후세의 번창을 볼 수 있었을까/胡視似續之蕃昌

생질(甥姪) 가선대부(嘉善大夫) 전이조참판(前吏曹參判) 이민구(李敏求) 지음 숭정(崇禎)기원후 38년 을사(乙巳, 1665) 8월 일

15) 1589∼1670. 본관은 全州, 자는 子時, 호는 東洲·觀海이다. 이조판서 睟光의 아들이다. 1609년(광해군 1) 사마시에 수석으로 합격했고, 1612년 증광문과에 장원하여 수찬을 제수했다. 예조·병조의 좌랑을 거쳐 지평이 되었고, 1623년 宣慰使로 일본사신을 접대했다. 이후 사가독서를 하였고, 1624년 李适이 난을 일으키자 도원수 張晩의 종사관으로 난을 평정하는 데 공을 세웠다. 대사간을 거쳐 정묘호란이 일어나자 병조참의로 세자를 호종하고 남쪽으로 피난했고, 병자호란 때에는 江都檢察副使로 왕을 강화로 모시기 위해 배편을 준비하였으나 적군이 어가의 길을 막아 소임을 다할 수 없었다. 난이 끝난 뒤 이로 인해 아산에 유배되었다가 영변으로 옮겨졌다. 이후 부제학·대사성·도승지·예조참판 등을 지냈다. 문장에 뛰어나고 詞賦에 능했을 뿐 아니라 저술을 좋아하여 평생 4,000권의 책을 썼으나 병화에 거의 타버렸다. 저서로 『동주집』·『讀史隨筆』·『諫言龜鑑』·『唐律廣選』등이 있다.

16) 1589년(선조22) 진사시에 합격하고, 1618년(광해군 10) 증광문과에 을과로 급제했다. 17) 1紀는 12년을 의미한다. 18) 漢나라 때 山陽人으로 자는 少卿이다. 宣帝 때 발해태수를 지냈는데, 농사를 권장함에 모두 槍劍을 팔아 소를 사서 농사에 전념하니 민생이 부유해져서 경내가 잘 다스려졌다고 한다.

19) 漢代에 稅務를 맡은 벼슬을 말한다.

20) 後漢 順帝 때 陳留 長垣人으로 자는 季英이다. 南海太守 恢의 아들로 酒泉太守를 지냈다. 이와 관련해서는 『후한서』의 다음 기록을 참고할 수 있다. 『후한서』권64, 열전 54 “…官至酒泉太守 祐政唯仁簡 以身率物 民有爭訴者 輒閉自責 然後斷其訟 爾譬之 或身到閭裏 重相和解 自是之後 爭隙省息 吏人懷而不欺 嗇夫孫性私賊民錢 市衣以進其父 父得而怒曰 有君如是,何忍欺之 促歸伏罪 性慚懼 詣閣持衣自首祐屏左右問其故 性具談父言 祐曰 掾以親故 受污穢之名 所謂'觀過斯知人矣 使歸謝其父 還以衣遺之… 서기2004년 6월 김영환 옮김 <계표> 문온공(김구용)-부사공(김명리)-직제학공(김맹헌)-참의공(김자양)-참판공(김예생)-병사공(김윤종)-별제공(김진기)-도사공(김대섭)-철원부사공(김확)

<묘갈명> (2007. 5. 15. 영환(문) 제공)

1) 묘갈명 원문

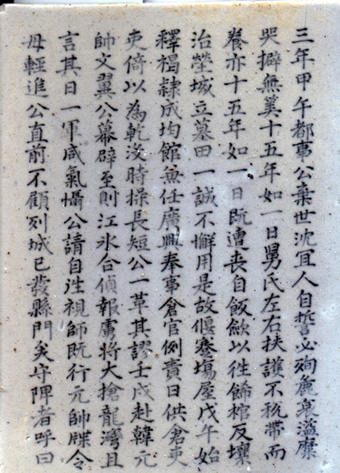

尙衣院正金沙金公墓碣銘 鷄圖旣訖。金世則延。方慶中奮。九容嗣聞。胤宗用武。節度二軍。有諱震紀。爰曁大涉。惟祖惟禰。宦未成業。公承其積。矱字正卿。魁顏偉度。不矜不盈。始齡十八。進士揚名。迨其釋褐。四紀以晩。國學倉曹。官卑身蹇。乃贊帥幕。乃佐騎省。儒師講藝。太官是正。亦長軍資。屛斥廚供。尙方之化。胥以慕從。敷政于原。小出大治。凡厥廨宇。庠序缺隳。更脩茨墍。莫不完好。農興于野。歌詠載道。伶紳游校。辯術有程。環封四疆。孔惠孔寧。民營其私。謂公謂何。吏有欺冒。父笞于家。騰聲上徹。有光賜帛。有遺其愛。有揭頌石。南淳東鐵。踵典二邑。循其故蹟。淑問愈洽。經三外庸。日計則少。百世之思。其杜其召。逮公傾逝。自遠將賻。有事于京。其人哭路。其歲癸酉。年六十二。塴于洞陰。先兆之次。配鄭以祔。考相彥信。一子鼎之。生員夙殞。是又單傳。奐實脩墓。貞珉載勒。曷不千古。我瞻渭陽。崇丘盤鬱。陳詳擧槩。有雙誌碣。維行有人。或哲或否。盍睹斯刻。薄夫顏厚

2) 묘갈명 번역문

상의원정(尙衣院正) 금사(金沙) 김공(金公) 묘갈명(墓碣銘) 계도(鷄圖)가1) 이미 다했어도 김씨의 세계(世系)는 장구하게 이어졌으니 김방경(金方慶)은 중고에 분연(奮然)히 일어났고, 김구용(金九容)은 뒤를 이어 문달(聞達)하였다네. 윤종(胤宗)은 무장(武將)으로 2군(軍)을 지휘했고, 휘(諱) 진기(震紀)가 있었고 대섭(大涉)에게 이어졌으니 공의 할아버지와 아버지였다. 벼슬을 크게 이루지 못하니 공은 그 적습(積習)을 이었다.

확(穫)의 자는 정경(正卿)으로 큰 체격과 기량이 있어 자만하지도 영만(盈滿)하지도 않았다. 비로소 나이 18세에 이르러 진사시(進士試)에 합격했고, 석갈(釋褐; 처음 벼슬살이를 함)함에서는 4년여 동안 국학(國學; 성균관)과 창조(倉曹; 廣興倉奉事)를 지냈는데 관직은 높지 않았으나 몸으로는 건건(蹇蹇; 충성을 다하는 모양)하였다. 곧 수막(帥幕; 원수의 군막)을 도왔고 기성(騎省; 병조)를 보좌하기도 했으며, 유사(儒師)로 강예(講藝)하기도 태관(太官)으로 시정(是正)하기도 했다. 또한 군자감(軍資監)의 수장[軍資監正]이 되어서는 주공(廚供)을 병척(屛斥)하여 상방(尙方; 천자가 쓰는 器物을 맡은 벼슬 또는 기물을 만드는 관청으로 군자감을 지칭함)을 개선시키니 서리(胥吏)들이 모종(慕從; 우러러 받들고 본받음)하였다.

철원에서 부정(敷政; 施政)하면서는 적은 것에서도 큰 공적을 이루었다. 대략 그 해우(廨宇; 관아)․상서(庠序; 학교)가 결휴(缺隳; 무너지고 이지러짐)됨에 서리들은 풀이나 띠로 지붕을 잇거나 흙으로 벽을 보수하여 완전하게 갖추어지지 않은 것이 없었고, 야경(野坰; 성밖의 들)에서는 농사를 일으켜 영가(詠歌)가 길에 가득했다. 영신(伶紳; 벼슬이 높고 낮음을 의미함)에 관계없이 교 했고 말하는 방법에도 정도가 있었으며, 여러 곳의 지방직을 지내면서 많은 혜무(惠撫)를 베풀어 편안하게 했는데, 어찌 공이 민영(民營)을 사사롭게 했다고 하겠는가! 서리가 기모(欺冒; 속임)하여 아비가 가속(家屬)을 매질했다는 소문이 번져 왕에게 전달되니 그 처리함을 칭찬하여 비단을 하사하기도 했고, 그 애뜻함을 남기기 위해 송덕비(頌德碑)에 이를 기록했다. 남쪽 지방의 순창과 동쪽 지방의 철원, 두 고을의 지방관을 지내면서 그 고적(故蹟)을 순수(循守)하고 숙문(淑問; 선량하다는 소문)이 더욱 흡연(洽然)하였다. 3년여 동안 외직에 있으면서 눈앞의 이익은 적었지만 백세(百世)를 전할 사련(思戀)이 있었다.

벼슬이 막히고 다시 부름을 반복하다 공이 죽음에 이르자 멀리서까지 부의(賻儀)가 있었으며 한양에서 장사를 치루는데 사람들의 곡(哭)이 거리를 메웠다. 그해는 계유년(癸酉年; 1633)이니 나이 62세였다. 동음현(洞陰縣)에 장례하니 선영(先塋)이었다. 부인 정씨(鄭氏)를 부장(祔葬)했는데, 아버지는 상신(相臣) 언신(彦信)이었다. 아들 하나를 두었는데 정지(鼎之)로 생원(生員)으로 일찍 죽었는데, 이 또한 단전(單傳)이었다. 환(奐)이 실로 수묘(脩墓)하며 돌을 다듬어 명(銘)을 새기니 어찌 천고(千古)를 지탱하지 않겠는가!

내가 위양(渭陽; 외숙)을2) 존경하기를 숭구(崇丘; 높은 산)이 울반(鬱盤)한 것처럼 하여 그 진상(陳詳)의 거개(擧槪)가 한 쌍의 묘지(墓誌)와 비갈(碑碣)에 갖추었다. 지나는 행인이 혹 공(公)을 알거나 그렇지 못하더라도 대개 이 비갈을 본다면 알 것이라.

박부안후(薄夫顔厚; 薄夫는 경박한 사람을, 顔厚는 顔甲과 같은 뜻으로 뻔뻔스럽고 염치를 모르는 사람을 지칭하여 묘갈명 찬자인 李敏求가 스스로를 낮추어 부른 겸칭) --동주 이민구 찬

|