본문

|

|

|

독립 유공자, 효자, 열녀 및 근·현대 인물

가) 역사적 인물

(1) 김 석(金 錫) 1495∼1534 字는 공하(公瑕), 충렬공의 7세손이다. 을묘년(1495) 10월 11일에 출생하였다. 中宗朝 1519년(중중 14) 進士에 급제하고(權璉 榜下) 정암 趙光租의 門人으로 學文이 높았으나 벼슬길에 나아가지 않았다. 그해 겨울에 기묘사화(1519. 중종 14)로 은사인 조정암이 화를 당하자 서울 남산 아래인 주자동(지금의 회현동 극동빌딩 자리)에서 충북 槐山郡 文光面 문법리(文法里)로 일시 은둔불사 하였다가 외가인 의성김씨들이 많이 살고 있는 典法里로 옮겨 은거 하였다.

이곳은 500여 년이 지난 지금도 공이 살았던 곳이라 하여 소지명을 금석골이라 한다. 1534년 4월 11일 수 40세로 몰하였는데 그 후 1581(선조14)년에 孫 監司 悌甲의 貴로 영의정에 추증되었다. 충북 괴산군 괴산읍 능촌리 개향산 자좌에 묘소가 있으며 四子 悌甲이 쓴 碑文이있다.

장남 金忠甲은 晋州牧使인 金時敏의 아버지이고, 4남 金悌甲은 原州牧使로 壬辰亂때 순절하였다.

<묘소> (영상공 위는 모친이신 의성김씨의 묘소임)

<묘비 및 상석>

<구 묘비-자 제갑이 찬함> <신 묘비>

<신 묘비의 좌, 후, 우측>

<묘역 우측>

<묘역 좌측>

<영상공 묘소 위에 있는 영상공의 모친이신 의성김씨 묘소>

<의성김씨 묘비>

(2) 김충갑(金忠甲) 1515(중종10)∼1575(선조8)

字는 恕初, 號는 龜岩·悟竹山人, 1545年(明宗 1) 別試文科에 급제하여 持坪, 獻納, 北平事를 거쳤다. 乙巳士禍 때는 서울 양재역 벽서사건에 연루되어 削職되고, 서청주(현 천안시 수신면 장산리)에 유배되었다가 宣祖初에 放還되었다. 그 후 安岳郡守가 되었으며 妖僧普雨를 벌할 것을 누차 上疏한 바 있다. 후에 輔祚功臣 左贊成 上洛君에 추증되었다. 墓는 충북 중원군 살미면 무릉동에서 충북 괴산군 괴산읍 능촌리로 遷封하였다. 문집으로 <龜巖集>(구암집)이 전한다.

<구암바위 :충남 천원군 병천면 가전리. 공이 사시던 곳에 있음> <구암집>:1812년(순조12) 목활자본 초간본 발간. 1983년 후손 김상형 증보판 발간.

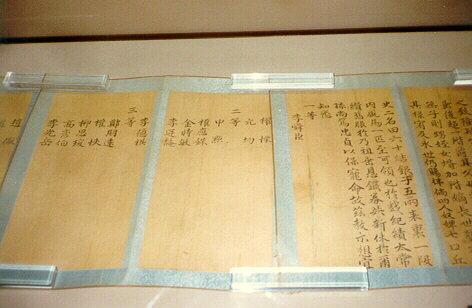

<친필 서찰 및 시문>(2002. 9. 20. 발견. 항용(제) 제공)

1. 발견일 : 2002. 9. 20. 2. 발견장소 : 충북 괴산군 괴산읍 능촌리 金奎文 종친 댁 3. 발견 문헌 원전 : 묵휴창수(묵(口+黑)休唱酬) 1)默齋 李文楗공의 시문집. 충북 지방문화재 162호 2)제작 연대 : 1555년으로 추정. 묵재공이 성주에 유배가 있을 때, 회갑되는 해(1555년)에 재호(齋號)를 읊어 세상에 심회를 펴 내 놓으니 퇴계, 율곡, 남명, 청송 등 당대의 문사들의 화답시가 몰려 들자 이를 공께서 손수 편집하여 책자로 만든 것. 3)번역 해제문 출전 : <묵휴창수>(楷書國譯. 1982년 묵재 15대손 李昌燮 역) 4. 원문 소장처 : 충북 괴산군 문광면 전법리 묵재 이문건(李文楗)의 종손댁 5. 원문 시문집 작성자 : 默齋(묵재) 李文楗(이문건) * 이문건(李文楗) : 1494(성종 25)∼1567(명종 22). 조선 중기의 문신. 본관은 성주(星州). 자는 자발(子發), 호는 묵재(默齋)·휴수(休酬). 승문원 정자 윤탁(允濯)의 아들이다. 충북 괴산군 문광면에서 출생. 일찍이 중형 충건(忠楗)과 더불어 조광조(趙光祖)의 문하에서 학업을 닦고, 1513년(중종 8) 중형과 함께 사마시에 합격하였다. 1519년 기묘사화로 조광조가 화를 입자, 그 문인들이 화를 염려하여 감히 조상하는 자가 없었으나, 그의 형제는 상례(喪禮)를 다하였다. 이에 남곤(南袞)·심정(沈貞)의 미움을 받아 1521년 안처겸(安處謙)의 옥사에 연루되어 충건은 청파역(靑坡驛)에 정배되었다가 사사되고, 그는 낙안(樂安)에 유배되었다. 1527년 사면되어 이듬해 별시문과에 병과로 급제, 승정원 주서에 발탁되었고, 이어서 승문원박사를 거쳐 정언·이조좌랑에 이르렀는데, 이때에 전날의 혐의로 대간으로부터 서경(署經)이 거부되었으나, 김안로(金安老)의 협조로 관로는 순탄하였다. 1539년 장령을 역임하며 관기확립에 힘썼고, 그뒤 통례원우통례(通禮院右通禮)를 거쳐 승문원 판교가 되어, 중종의 국상을 맞아 빈전도감(殯殿都監) 낭관으로서 대사를 무난히 처리하였다. 1546년 명종이 즉위하면서 윤원형(尹元衡) 등에 의하여 을사사화가 일어나자 족친 이휘(李輝)가 화를 입었고, 이에 연루되어 성주에 유배되었다가 그곳에서 몰하였다. 성품이 근후하였고 효성이 지극하였다. 23년 동안 유배생활을 하면서 오로지 경사(經史)에 탐닉하고 시문에 힘쓰니, 뒤에 이황(李滉)·조식(曺植)·성수침(成守琛)·이이(李珥) 등이 그의 시문을 즐겨 읊었다. 괴산의 화암서원(花巖書院)에 제향되었다. 이 분은 영상공 휘 錫(구암공의 부친)의 매부로 구암공 및 그의 아우(효갑, 우갑, 제갑, 인갑)들을 가르치기도 함.

6. 한문 원문 및 번역문 姪素有易言之病. 自遭禍以來. 常自痛責, 每以煩易爲戒. 然而對人談話. 多有追悔之事. 今因遠離賜詩. 以戒中姪深病. 奚啼百金之賜. 可爲平生楷範銘佩于身. 玆依韻. 綴拾荒拙仰達鄙悰

조카인 제가 본래 말을 쉽게 하는 병이 있어 사화(을사사화)때 화를 당한 뒤에 항상 뼈저리게 느낀 바 있어 언제나 조심하였나이다. 그러나 사람을 대하여 말을 하고 나면 뒤에 후회하는 일이 많았사옵니다. 지금 먼 곳에서 글을 보내 주셔서 조카의 깊은 병을 맞추어 경계하시니 백량의 황금을 주시는 것보다 중한 일이오니 가히 평생을 두고 몸에 새겨 지키겠나이다. 이에 운자에 따라 조촐한 글귀를 올리나이다.

患禍皆從言語萌 걱정거리와 재앙은 모두 말 잘못함으로 생기나니 要將愼묵(口+黑)遠人評 요컨대 잠자코 삼가서 사람을 비평하는 것을 멀리해야 한다. 溫和己覺添淸福 온화한 태도는 자기에게 맑은 복을 더하고 煩易還知損性靈 번잡스러운 것은 도리어 성령(性靈)을 해롭게 한다. 世路豈宜容懶質 세상살이에 어찌 게으른 것을 용서하겠는가? 林泉端合送微生 임천(林泉-자연)은 끝내 내가 살기에 알맞기만 하구나. 戒詩三復多深省 경계하신 글을 두 세 번 읽어 나의 행실을 깊이 살피고 夙夜銘心敢自輕 밤이나 낮이나 마음속에 새겨서 중요하게 여기겠나이다.

己酉(1549. 서청주 유배시, 작자 35세) 二月 姪 忠甲 奉稿

(3) 김제갑(金悌甲) 1525(중종20)∼1592(선조25)

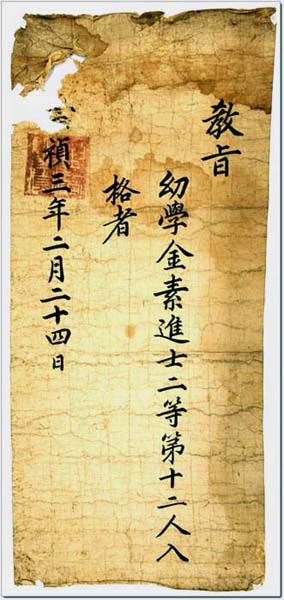

조선의 문신. 의사(義士). 字는 순초(順初), 호는 의재(毅齋), 진사(進士) 석(錫)의 아들. 이황 (李滉)의 문인으로서 1553년(명종8) 별시문과(別試文科)에 병과(丙科)로 급제, 1553년 홍 문관 정자(弘文館正字)가 되고, 3년 후 병조좌랑(兵曹佐郞)을 거쳐 1573년(선조6) 정언 (正言), 1581년 충청도 관찰사에 올랐다. 1589년 창성 부사(昌城府使)가 되고, 1592년 임 진왜란 때 원주목사(原州牧使)로 왜장(倭將) 모리의 군사가 쳐들어오자 관·의병(官義 兵)을 이끌고 싸우다가 전사, 이어 아들 시백(詩伯)과 부인 이씨도 순절했다. 영의정에 추증(追贈)되고 시호는 문숙(文肅)이다.

원주의 충렬사(忠烈祠), 괴산(槐山)의 충민사 내와 화암서원(華巖書院), 괴산 능촌리에 제향(祭享), 1966년 강원도 애국애족 부활위원회(江原道愛國愛族復活委 員會)에 의해 원주역 광장에 그의 충렬비(忠烈碑)가 세워졌다. 시문집으로 <의재유고(毅齋遺稿)>가 전한다.

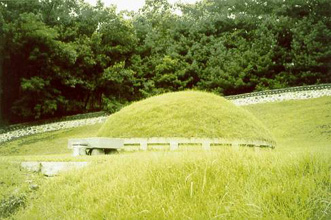

<묘소 및 묘비>

<사당-충민사 내> <제각-괴산 능촌리 내>

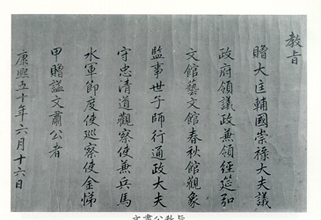

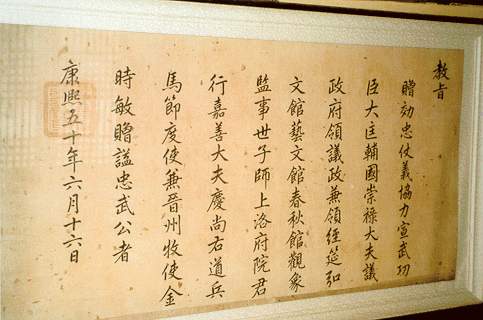

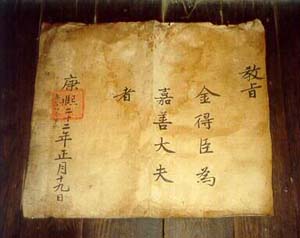

<충렬탑-원주역전> <교지>

<신도비-충민사 내> <의재유고>

<선조 대왕 사액>(현 괴산 충민사 경내 문숙공 사당안에 보관)

<충.열.효 삼정문현판>

<선조대왕 친필>(현 괴산 충민사 경내 의재공 사당안에 보관)

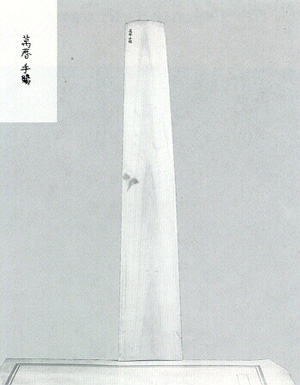

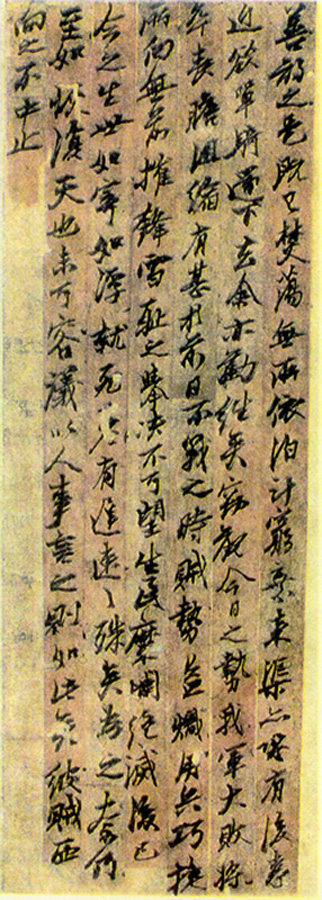

<홀(笏)> <친필서찰>(<槿墨(仁)>.성균관대 간. 1995. 87P. 2002. 8. 13.항용 발견. 제공)

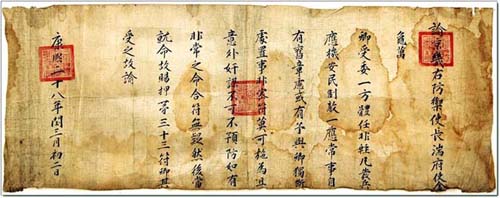

*<친필 서찰 해독 한문 및 번역문> 1)발견일 : 2002. 8. 13 2)발견자 : 金恒鏞 3)출전:<槿墨(仁)>(성균관대 간. 1995. 87P) 성균관대 박물관 소장. 4)번역인 : 金益洙 5)작성 연대 : 1592년 임란시 원주산성에서 순국 직전의 글. 6)크기 : 세로-33.5cm, 가로-11.5cm *자 시헌에게 주는 서찰로 보임.

가. 해독 한문 원문 善討之. 是 旣己焚蕩 無所依泊. 計窮棄來 渠亦恐有後患近 欲單騎還下去 余亦勸往矣. 竊觀今日之勢 我軍大敗 將卒喪膽 沮縮有甚於前日 不戰之時. 賊勢益熾 用兵巧捷 所向無前催鋒 雪恥之擧 決不可望. 生民미(麻 아래 米)爛 絶滅後己. 今之生世 如寄如浮 就死無有遲速之殊矣. 爲之奈何. 至如恢復 天也 未可容議 以人事喪之 則如此矣. 彼賊西向之不中止

나. 번역문

<以前 내용 훼손으로 不明> 잘 찾아 보았습니다만 여기도 이미 모두 없어져버려 의지하여 머물 곳이 못 된다. 곰곰이 헤아리다가 버려 두고 왔는데 그도 역시 후환이 가까이 있을까 두려워하며 혼자 말을 타고 다시 내려가겠다고 한다. 나 역시 가라고 권하였다. 가만히 오늘의 형세를 살펴보면, 우리 군대는 크게 패하고 장졸들의 마음이 상하여 위축됨이 전날 싸우지 않을 때보다도 더 심하다. 적의 형세는 더욱 치열하고 용병술도 교묘하고 민첩하여 가는 곳마다 앞에 아무 것도 없는 듯 예봉을 꺾었다. 치욕을 설욕하려는 거사는 결코 가망이 없다.

백성들이 물크러져 모두 없어지고 뒤가 없다. 지금 세상을 살아간다는 것은 살아있는 것 같기도 하고 혼이 떠있는 것 같기도 하며, 죽음을 앞에 두고 있음은 늦고 빠름이 다를 것이 없으니 이를 어찌해야 하는가. 회복하는 것마저 하늘에 사람의 일을 의논할 수 없으니 상심함이 이와 같다. 저들 적들은 서쪽으로 가는 것을 중지하지는 않을 것이다.

<以後 내용 훼손으로 不明>

<문숙공 묘역 우측에 있는 차자 참의공(휘 시백)의 단소와 배위 묘소>(2002. 10. 항용(제) 촬영 제공)

<참의공(휘 시백) 단소>

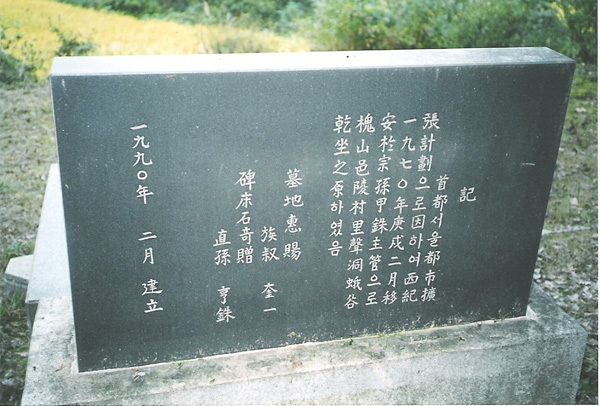

<묘역 아래에 있는 묘역 조성기>

<영원산성-임란격전지>(출전. 좌-문화재청 홈페이지.김태서 제공. 우-원주문화원 우편 제공)

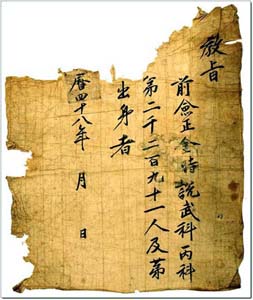

(4) 김인갑(金仁甲) 1534∼1621 자는 선초(善初). 충북 괴산읍 전법리 출생. 어려서 부친(領相公 諱 錫)의 작고로 나이 19세에 비로소 학문 시작. 1568(선조1. 35세)에 증광 진사(進士-제2등 제5인) 급제. 1578(선조11)년에 장수도찰방(長水道察訪-從六品), 제용감 직장(濟用監 直長)을 거쳐 1586년(선조19)에 군자감 주부(軍資監主簿), 영산현감(永山縣監)이 되었고, 1590년(선조23. 57세)에 비안현감(比安縣監)이 되었다.

1592년(선조25.59세) 임진왜란 발발 후 괴산 향가(鄕家)로 돌아와 의병활동을 전개하다가 발병하여 壽 61세로 몰(歿)하였다. 후에 자(子) 시양(時讓:忠翼公. 호-荷潭)의 귀(貴)로 이조판서 지의금부사(吏曹判書 知義禁府事)에 추증(公 歿後 33년뒤인 1627년) 되었으며, 9년 뒤(1636년. 인조 14)에 子 시양(時讓)이 청백리에 녹선되자 다시 숭록대부 의정부 좌찬성 겸 의금부사 세자이사 지경연춘추관 성균관사 오위도총부도총관(崇祿大夫 議政府 左贊成 兼 義禁府事 世子貳師 知經筵春秋館成均館事 五衛都摠府 都摠管---從一品)으로 추증되었다.

묘는 충북 괴산군 괴산읍 능촌리 개향산 자좌 선영하에 있다.

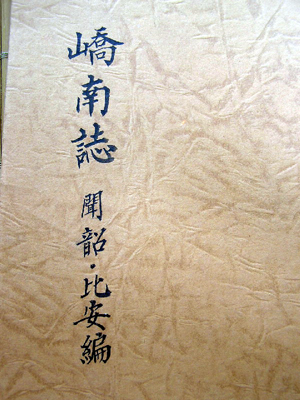

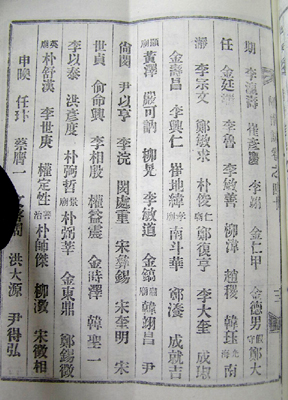

<교남지와 그 내부에 실린 비안현 역대 현감 인명록>

<의성군지(1987. 10. 의성군 간)와 내부의 비안공 기록 내용>

(5) 김시헌(金時獻) 1560∼1613 조선 중기의 文臣으로 字는 子徵, 호는 艾軒, 김제갑의 아들이다. 1588년(선조21) 식년문과에 급제하고, 檢閱·司諫·典翰·正言·舍人 겸 輔德 執義 등을 역임하고, 1597년 동부승지·우부승지·충정도 관찰사를 거쳐 대사성에 올랐다. 그후 대사간·병조참의·우승지·좌승지 등을 역임 1602년(선조35) 召募官으로 경상도에 갔다가 유생들로부터 색하다고 탄핵을 받고 五衛 副司職으로 좌천되었다. 그후 복수사와 종사관으로 신립이 전사한 탄금대를 돌아보고 임진왜란 후의 민심을 순무(巡撫)하고 城柵(성책)의 수축을 명했으며, 이듬해 冬至(동지)副使(부사)로 명나라에 다녀왔다. 1604년 순천(順川)군수, 다음해 兵曹參議, 이어 左承旨, 1607년(宣祖40) 양양 부사, 兵曹參判을 역임했다. 宣祖가 죽은 후 同知春秋館事로 「宣祖實錄」의 편찬에 참여했다. 1611년 (光海3) 禮曹參判을 거쳐 都承旨에 올랐다. 易學에 밝았다. 묘소는 중원군 앙성면 영죽리에 있다.

(6) 김시민(金時敏) 1554(명종9)∼1592(선조25) 조선의 무신. 字는 면오(勉吾), 지평(持平) 충갑(忠甲)의 아들. 1578년(선조11) 무과(武 科)에 급제, 훈련원 판관(訓練院判官)이 되었을 때 군사(軍事)에 관한 일을 병조판서에 게 건의한 것이 채택되지 않아 관직을 버렸다. 1591년 진주판관(晋州判官)이 되고 이듬 해 임진왜란이 일어났을 때 죽은 목사(牧使)를 대신하여 성지(城地)를 수축하고 무기를 갖추어 목사로 승진되었다.

이어 사천(泗川)·고성(固城)·진해(鎭海) 등지에서 적을 격파하여 경상우도 병마절도사(慶尙右道兵馬節度使)에 올랐고 금산(金山)에서 다시 적을 격파, 이해 10월 적의 대군 이 진주성(晋州城)을 포위하자 불과 3천 8백의 병력으로 7일간의 공방전을 벌여 3만여 의 사상자를 내고 적을 격퇴했다. 그러나 이 전투후 순찰시 시체 속에 숨어 있던 왜병에 의해 이마에 총탄을 맞고 얼마후에 죽었다.

1604년 선무공신(宣武功臣) 2등에 추록, 상락군(上洛君)에 봉해졌으며, 뒤에 영의정·상락부원군(上洛府院君)에 추증(追贈). 시호는 충무(忠武)이다. 晉州에 金時敏을 주향으로 하는 彰烈祠에 賜額이 내리고, 괴산군 능촌리의 충민사(忠愍祠)와 충남 천원군 병천면 백전의 忠烈祠에 제향되었다. 그의 묘소는 본래 중원군 살미면 무능리에 있었는데, 이곳이 충주댐 설치로 수몰 되자 1977년 현 괴산군 괴산읍 능촌리로 충민사 경내로 천봉하였다.

<충민사 전경>

<교지-영의정 추증>

<사당> <묘소>

<영정> <어록비>(독립기념관 내)

<공신교서>(2등에 녹선. 독립기념관 내)

(7) 김시약(金時若) 字는 손오(巽吾)이며 아호는 금헌(琴軒)이며, 충무공 김시민의 서제(庶弟)이다. 1592년(宣祖25) 임진왜란이 일어나자 진주대첩시 형인 시민을 도와 큰 전과를 올렸으며, 1596년(선조29) 괴산(槐山) 의병의 선봉장(先鋒將)으로 창의병(倡義兵)을 거느리고 각지에서 왜적을 격파하였다. 그 후 관찰사(觀察使)의 천거 를 받아 별장(別將)에 발탁되었다.정유왜란이 일어나자 관군과 의병을 이끌고 창원·옥천에서 왜군 24명을 죽였다.

그 뒤 統營軍官을 거쳐 昌城府 僉節制使가 되었고, 1627년(인조 5) 정묘호란(丁卯胡亂)에 성이 함락되자 고전분투하다 그의 두 아들과 함께 적에게 포로가 되어 죽었다. 1683년 (숙종 9) 정문(旌門)이 세워지고 병조참판(兵曹參判)에 추증되었다. 시호는 충숙(忠肅)이며 그의 손이 招魂하여 설단하였는데 충북 괴산군 청천면 덕평리 가지산에 있다.

<묘소>(최초상태) <상석>(최초상태)

<추모사업 발기대회>(2000. 5.) <의병장 김시약>

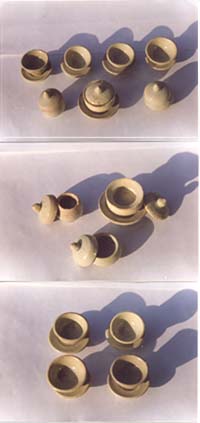

<2001. 11. 22.묘소에서 발견된 제기 유물 15점. 현 충북 괴산군청 문화관광과에 보관중)

<충숙공 김시약 장군> 유물 발견 과정 소개 1.일시 : 2001. 11. 22 2.장소 : 충북 괴산군 청천면 덕평리 가지산 충숙공 김시약 장군 묘소 3.발견자 : <충무공 김시민 장군 및 충숙공 김시약 장군 현양 사업회> 회장 이춘우 4.발견 경위 : 2001. 11. 22일에 상기 사업회에서는 묘역 복원사업(군청으로 부터의 지원)의 하나로 배위이신 증 정부인 문화유씨의 위패를 공 옆에 모시기 위한 작업을 위해 분묘를 파게 됨--내부 관 주변이 두꺼운 석회로 덮여 있어 더 넓게 파던 중--묘소 좌측 아래 부분에서 제기 15점을 발견--작업 중단, 즉시 괴산군청 문화관광과에 신고--괴산 군청 담당 직원의 출동과 유물 수습--현 괴산군청에서 보관. 5.사진 제공 : 괴산군청 문화관광과 김영근님이 2001. 12. 18. 본 관리자에게 송부.

(8)김시열(金時說) 1569년(선조2)--1645년(인조23) ) 字는 여습(汝習). 충북 괴산 출생. 비안공 휘 인갑의 二子. 충북 괴산군 사리면 하도(荷島) 거주. 1620년(광해12. 52세) 무과급제. 1623 년(인조1. 55세) 선공감역(繕工監役). 1631(인조9. 63세) 양덕현감. 77세로 몰함. 子 素(監司公) 의 귀(貴)로 병조참판(兵曹參判)에 추증. 묘는 충북 괴산군 괴산읍 수진리 수진산 자좌(子坐)이다. 평남 양덕에 송덕비가 세워졌다 함.

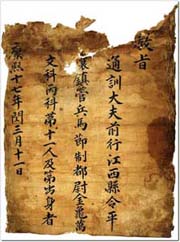

유물 : 교지 1매 (무과 급제)

<과거 급제 교지> <묘소>

(9) 김시양(金時讓) 1581(선조14)∼1643(인조21). 조선의 문신. 초명은 시언(時言), 자는 자중(子中), 호는 하담(荷潭), 비안현감(庇安縣監) 인갑(仁甲)의 아들. 1605년(선조38) 정시문과(庭試文科)에 병과(丙科)로 급제, 3사 (司)·세자시강원(世子侍講院)의 여러 벼슬을 거쳐 이조랑(吏曹郞)을 지냈다.

1611년(광해군3) 전라도 도사(全羅道都事)가 되어 지방향시를 주관할 때 임금을 비방하는 시제를 출제했다 하여 종성(鍾城)에 유배되었다가 1616년 영해(寧海)로 이배(移配) 되었다. 1623년 인조 반정(仁祖反正)으로 풀려나와 예조좌랑(禮曹左郞)·병조정랑·수찬 (修撰)·교리(校理)를 역임하였다. 이듬해 이괄(李适)의 난이 일어나자 도체찰사(都體察 使) 이원익(李元翼)의 종사관(從事官)으로 활약, 난이 평정된 후 응교(應敎)로 문학(文 學)을 겸임, 이어 경상도 관찰사가 되었다. 정묘호란(丁卯胡亂:1627) 후 서북 지방의 경비가 중요시 되자 특히 평안도 관찰사로 발탁되었고, 1631(인조9) 병조판서에 올라 팔도 도원수(八道都元帥)·사도 체찰사(四道 體察使) 등을 겸임하여 척화(斥和)를 주장했다. 그 후 강화 유수(江華留守)·호조판서· 병조판서 등을 역임하였다.

지중추부사(知中樞府事)를 거쳐 1641년 「선조실록(宣祖實錄)」을 개수(改修)할 때 판중추부사(判中樞府事) 겸 판춘추관사(判春秋館事)로서 이에 참여했으나 안질(眼疾)로 맹인(盲人)이 되었으므로 중도에 사직하였다. 경사(經史)에 밝았으며, 인조때 청백리(淸白 吏)에 녹선(錄選)되었다. 시호는 충익(忠翼), 회령(會寧)의 향사(鄕祠)에 제향(祭享)되었다.

저서로 <부溪紀聞>, <荷潭破寂錄>, <紫海筆談>, <荷潭雜記>, <忠翼公文集>등이 있다.

<관대> <충익공문집>

<하담잡기> <신도비>

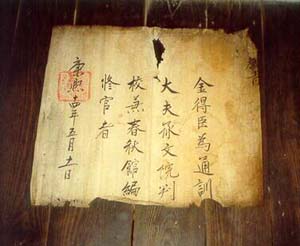

(10) 김 치(金 緻) 1577(선조10)∼1625(인조3). 조선의 문신. 자는 사정(士精), 호는 남봉(南峰), 심곡(深谷). 충무공 시민(時敏)의 아들. 1597년(선조30) 알성문과(謁聖文科)에 병과(丙科)로 급제, 설서(設書)를 거쳐 1608년 사가독서(賜假讀書)를 했다. 광해군 때 사복시정(司僕寺正)·이조참의(吏曹參議)·제주판관,동부승지(同副承旨)·대사간을 거쳐 병조 참지(兵曹參知)에 올랐다.

인조반정(仁祖反正:1623) 후 한때 대북(大北)으로 몰려 유배, 뒤에 풀려나와 동래부사 (東萊府使)를 거쳐 1625년(인조3) 경상도 관찰사가 되었고 안흥군(安興君)에 봉해졌다. 천문(天文)에 밝았으며 저서로 <深谷秘訣>과 시문집 <남봉집(南峰集)>이 전한다.

<심곡비결>(국립도서관 소장) <수교(受敎.국립도서관소장)>

<남봉집>

(11) 김 경(金 絅) 1599∼1675 龜巖 金忠甲의 손자로 문과에 급제하여 翰林을 지냈다.

(12) 김 소(金 素) 1602(선조25)∼1666(현종7) 자(字)는 지백(知白), 호(號)는 양졸와(養拙窩). 충북 괴산군 사리면 하도에서 출생. 庇安縣監 金仁甲의 손자. 양덕공(諱 時說)의 장자. 1630년(인조8) 진사급제. 무사참봉(巫仕參奉-종9품), 의금부 금오랑(金吾郞), 호조좌랑(戶曹左郞-정6품)이 되었다.

1635년(인조13) 알성문과(謁聖文科)에 병과(丙科)로 급제, 여러 관직을 거침. 1636년(인조 14) 후금(청나라)의 전란이 예상되매 공은 문무의 재주를 겸비한 자로서 선발되어 해주판관(海州判官)이 되었다. 병자호란후 볼모로 가는 소현세자와 봉림대군을 심양까지 모시고 갔다옴. 그 후 군자감정(軍資監正), 강릉부사(江陵府使), 함경도병사(咸鏡道兵使), 종성부사(鍾城府使), 함경도병사(부친 노환으로 사양)를 거쳐 1644년(인조22) 호조참의(戶曹參議)가 되었다. 그 해 겨울 성절사(聖節使)로 청나라 연경(燕京)에 갔다가 귀국길에 볼모로 있던 소현세자에게 들려 공금을 아껴 남은 돈으로 세자의 귀국을 위한 말 준비 비용으로 쓰도록 하였다 한다.

그 후 호조(戶曹)·형조(刑曹)의 참의(參議), 경주부윤(慶州府尹-종2품. 부친 노환으로 사양), 영흥부사(永興府使), 승지(丞旨), 광주목사(光州牧使), 장단부사(長湍府使), 판결사(判決使), 양주목사(陽州牧使), 승정원 부승지(承政院 副承旨), 진주목사(晋州牧使),황해도(黃海道)·충청도(忠靑道)의 관찰사(觀察使) 등을 역임했다.

1666년(현종 7)에 몰. 수(壽) 65세. 吏曹參判에 추증되었고 묘는 충북 괴산군 사리면 보광산 頂이다. 이조참판(吏曹參判)에 추증(追贈)됨.

<교지-진사급제> <교지-문과 급제>

<유지-충청도 관찰사>

(13) 김 휘(金 徽) 1607(선조40)∼1677(숙종3). 조선의 문신. 화가. 字는 돈미(敦美), 호는 사휴정(四休亭)·만은(晩隱), 시양(時讓)의 아들. 1642년(인조20) 식년문과(式年文科)에 병과(丙科)로 급제, 봉교(奉敎)가 되었고, 1646년 민회빈(愍懷嬪)이 억울하게 사사(賜死)되자 그 배후를 규명하라고 상소했다가 파직되었다.

1649년(효종즉위) 부수찬(副修撰)에 기용, 이조 정랑(吏曹正郞)·사간(司諫)·도승지 (都丞旨)·경상도 관찰사 등을 역임, 1666년 남인(南人)의 탄핵으로 삭직(削職) 당했다가 1668년 형조 참판(刑曹參判)이 되고, 대사헌을 거쳐 1675년(숙종1) 이조판서를 지내 고 이듬해 예조판서가 되었다. 그림을 잘 그렸다. 묘는 충북 괴산군 괴산읍 능촌리 개향산 선영하이다.

(14) 김득신(金得臣) 1604(선조37)∼1684(숙종10). 조선의 시인. 자는 자공(子公), 호는 백곡(栢谷)·귀석산인(龜石山人), 충무공 시민(時敏)의 손자, 부제학(副提學) 치(緻)의 아들. 1642년(인조20) 진사가 되고, 음보(蔭補)로 참봉(參奉)에 올랐다. 1662년 (현종3) 증광문과(增廣文科) 병과(丙科)로 급제, 장악원 정·지제교(掌樂院 正·知製敎) 등을 거쳐 가선대부(嘉善大夫)에 올라 동중추부사(同中樞府事)를 지냈으며 안풍군(安豊君)을 습봉(襲封)했다.

그러나 장차 사화(士禍)가 있을 것을 예견하여 벼슬을 버리고 괴산읍 능촌리에 있는 괴안대(槐安臺-현재의 醉默堂)에 내려와 은거(隱居)하였다. 사기(史記)의 백이전(伯夷傳)을 1억 1만 3천번을 읽고 그의 서재 이름을 억만재(億萬齋)라 하였다. 뛰어난 문장이 세상에 알려졌고 효종(孝宗)은 그의 <용호한강시(龍湖漢江詩)>를 보고 감탄하였다고 한다. 뒤에 화적(火賊)에게 살해되었다고 한다. 당대 명한 시인으로 이름이 나 있다.

저서에 <栢谷集>,<終南粹言>,<終南叢志>, <終南粹言>이 있다. 묘는 증평읍 율리에 있으며, 충남 천원군 병천면 백전(栢田)의 충렬사(忠烈祠)에 배향(配享)되어 있었다.

<종남수언>(국립도서관 소장)

<교지> (후손 김인응, 김태준 소장)

<백곡 친필 서찰 - <근묵>(성균관대 간) 수록 자료)> (2004. 9. 1. 항용(제) 제공) 출전 : <한국역사종합정보서비스>

<서찰 소개 내용>

1)유물명칭 : 김득신간찰 2)국적/시대 한국(韓國) / 조선(朝鮮) 3)재질 지(紙) 4)크기 가로 : 8.8 cm / 세로 : 25.2 cm 5)작자/필자 김득신 6)용도기능 문화예술(文化藝術) / 문헌(文獻) / 서간류(書簡類) 7)참고문헌 한국민족문화대백과사전 8)소장기관 학교(學校) / 성균관대(성균관대) 9)유물번호 성균관대(성균관대) 1298

9)소개 : 김득신의 간찰 <근묵(槿墨)>은 34책으로 이루어진 첩장본(帖裝本)으로 위창(葦滄) 오세창(吳世昌) 선생이 우리나라 선현들의 묵적 가운데 서간류의 소품을 수집하여 엮은 것이다. 수록된 작가는 고려 말의 정몽주(鄭夢周), 길재(吉再), 조선초기의 정도전(鄭道傳), 강회백(姜淮伯), 대한 제국기의 이도영(李道榮)에 이르기까지 약 1136명에 달한다. 연대는 대략 600여 년에 걸쳐 있다. 작가의 신분별로 보면 임금에서 사대부에 이르며, 직업별로 보면 관료, 학자, 승려 등이 총 망라되어 있다. 또한 서체별로 보면 행서가 595점, 초서가 468점으로 행초가 그 대부분을 차지하고 있다. 해서는 57점, 전예는 16점으로 전예해행초의 구색을 모두 갖추었다.

문장의 내용면은 서간이 720점, 시고가 353점, 제발 및 기타 잡문이 62점으로 내용면에서도 다양성을 보여주고 있다. 근묵에는 600년 간에 걸친 우리 선현들의 생활사를 볼수 있기에 옛 사람의 사생활의 실태는 이러한 서간첩(書簡帖)이 아니고서는 찾아 볼 수 없는 중요한 사회사의 자료가 된다.

서법은 대부분 무의식적으로 자연스럽게 운필하여 바쁜 가운데 비필난초(飛筆亂草)로 휘두른 것으로 그 필치는 유려하고 창달하여 보는 사람들의 심목을 흔결(欣決)케 하는 감동을 지니고 있다. 아무런 제약과 의도적인 작태가 없는 서간의 서품은 그것이 글씨의 본바탕이며 작가의 개성을 그대로 살린 작품으로 근묵은 600년의 살아 있는 서예사가 된다고 볼 수 있다. 또한 조선시대 서간형식의 변천과 서압(署押)의 양상을 연구할 수 있어, 역사, 민속, 사회사, 서법연구 등 여러 측면에서 귀중한 자료가 된다고 볼 수 있다.

10) 서찰 해독 (2004. 9. 3. 익수(제) 해독 및 해석 제공) 百鍊上 耑送奴生致問 感篆感篆 累個個不得 相見面目 幾乎相忘焉也 出他入來 則顓送邀之 必臨 況繩祝繩祝 正言出廣陵마(麻+必) 柏翁

<번역> 백련(百鍊: 鄭鎔의 字)에게 올립니다. 오로지 노복을 보내어 소생에게 문안을 물어주시니 너무나 감명됩니다. 거듭 매번 서로 모습을 보지 못한지가 얼마입니까. 얼마 있다간 서로 잊어버리겠습니다. 출타했다가 들어오면 전심으로 사람을 보내어 맞이하니 꼭 만나게 될 것입니다. 하물며 계속 축하하고 계속 축하해 줌에야.... 정언(正言: 司諫院의 정6품직)이 광릉(廣陵: 왕릉이 아니고 지명임)에 나아갔다는데 무슨 일입니까. 백옹(柏翁)이....

(15) 김구만(金龜萬) 1632년(인조 10)--1699년(숙종 25). 자(字)는 元瑞(원서), 충북 괴산군 사리면 하도(荷島) 출생. 1666(현종7년)에 진사(進士)급제, 1677년(숙종 3) 강서현령(江西縣令), 1678년(숙종 4) 문과 급제 후 지평(持平), 정언(正言), 장령(掌令)을 거쳐 1689년(숙종 15)에 경기우방어사 장단부사(京畿右防御使 長湍府使)가 되었다. 1693년(숙종 19) 부호군(副護軍)을 거쳐 1694년(숙종 20) 좌승지(左丞旨)에 올랐고, 1699년(숙종 25) 68세로 몰(歿)하였다.

묘는 충북 괴산군 사리면 보광산 정(頂) 선영하(先塋下) 건좌(乾坐)이다.

<교지-문과급제> <유지-장단부사>金龜萬(1632년(인조 10)--1699년(숙종 25))

(16) 김가행(金可行) 1654∼1731 字는 敬夫, 栢谷 金得臣의 孫子이며 金天揆의 아들이다. 1711년(숙종 37)에 漣川縣監이 되어 청렴하게 善治하니 관찰사가 임금께 아뢰고 邑民이 生祠堂을 세워 칭송하였으며, 1728년(영조 4) 楊致道의 亂때 宗廟署 令으로 從軍하여 楊武 1等勳에 錄選되었다. 그의 影幀은 괴산읍 능촌리 影幀閣에 奉安 되어 있다.

(17) 김구석(金龜錫) 1684∼1774 字는 聖應, 號는 樂樂窩, 槐山郡 曾坪邑 南下里에서 출생하였다. 1725년(英祖1)에 진사가 되었으며 1728년 楊致道가 亂을 일으키자 倡義하여 討賊하였는데 오히려 賊臣의 誣告를 입어 衙前에서 鞠問을 받게 되었으나 그의 이치가 정연하고 言辭가 明白하므로 왕이 잘못이 없음을 알고 恩顧를 내렸다. 吏曹判書가 그를 가리켜 이사람이 진실로 響曲의 士大夫라 하고 찬탄하여 起用코자 하였으나 年老함으로 사양하고 고향으로 退休하였다. 죽은 후 通訓大夫 軍資監正에 贈職되었다.

(18) 김항묵(金恒默) 1860∼1937 初名은 龍浩, 字는 應王, 호는 石淵. 進士 金友甲의 11世孫이며 永年의 아우이다. 惻仕로 高宗皇帝의 信任을 받아 벼슬이 嘉善大夫 侍從院 副卿(參判)에 이르렀다. 당시 日帝의 侵略으로 國運이 점차 쇠퇴함을 울분강개하여 벼슬을 버리고 槐山郡 七星面 城山에 寓居하면서 유명한 선비들과 詩文으로 자적하였다. 그가 살던 집은 현재 지방 문화재로 등록되어 있다.

(19) 김동호(金東浩) 1860∼1921 字는 振宗, 號는 荷一. 進士 金友甲의 11世孫 金永年의 아들이다. 蔭仕로 벼슬이 秘書院 秘書監丞에 이르렀다. 書狀官으로 正使 閔丙奭 判書를 따라 청나라 북경에 들어가 高名한 서예가 翁方綱體를 배운바 있어 당대 名筆家로 名聲을 떨쳤고 현재 그의 遺品이 많이 남아 있다.

* 독립유공자 소개

(1) 김상익(金相翊) 1852∼1933 괴산군 소수면 壽里에서 출생하였으며 高宗朝 義禁府都事를 역임하였다. 1910년 庚戌 국권침탈 때 亡國의 울분을 참지못하며 현직을 버리고 일가족을 이끌고 경상북도 상주군 화북면 용화리 늘티 장바위로 낙향하였다.

당시 이곳 일대는 抗日 義兵 養兵의 본거지였는데 공은 총책을 맡은 韓鳳洙 의병대장과 손잡고 슬하에 長男 世應, 次男 漢應, 三男 貞應, 四男 聲應, 五男 洛應 등 5형제와 함께 온 가족이 피복제조, 세탁, 무기 제작수리 등의 활동을 하였다. 그리고 고향인 壽里에 추수해 놓은 수백석의 糧穀을 陸砧로 운반하여 軍糧으로 補給하였다. 밤에는 독립운동, 낮에는 왜병들로부터의 拉奪 등 갖은 고초를 당하기도 했고 또한 수백석의 재산을 바치며 독립운동에 혼신을 다하였다. 1945년 8월 15일 해방후 사남 성응이 독립유공자의 유족이며 독립 유공자라 하여 충청북도 초대 내무부장에 취임한 바 있었으며 6.25동란 때 이로 인하여 납치되어 피살당하였다.

(2) 김용응(金鏞應) 1870∼1945 槐山郡 沼壽面 壽里에서 出生하였고 章陵參奉을 지냈다. 1910년 庚戌 한일합방으로 국파군망하니 분연히 독립운동에 가담하여 상해임시정부와 긴밀한 연락하에 국내에서 군자금조달에 활약하다가 왜경에 체포되어 광주형무소에서 6개월간 복역하였다. 8.15 광복후에 이승만박사가 반민특위위원장에 추천하여 취임케하려 하였으나 마침 병환으로 취임치 못하였다. 후에 그의 孫이 중죄를 범하였으나, 祖父의 독립운동 공로로 인하여 이승만대통령의 특별배려로 감형의 혜택을 받은 사실도 있다.

3)효행(孝行)

(1) 김시백(金時伯) 원주목사 毅齋 金悌甲의 둘째아들로서 그의 아버지를 따라 원주에 있었는데 임진왜란이 일어나 그의 아버지가 원주성을 지키다가 순절하자 「어버이가 죽었는데 자식이 어찌 홀로 살랴」하고 그의 아버지를 끌어안고 함께 죽으니 후에 선조가 이를 듣고 탄식하여, 「一門忠孝 萬古三綱」이라 하였으며 호조참의를 증직하고 후에 원주 충열사와 괴산군 능촌리 충열사에 합향하였다.

(2) 김시량(金時亮) 1554(명종9)∼1617(광해9) 字는 汝明, 進士 友甲의 아들이며 부사 時苦의 종형이다. 벼슬은 蔭軍資監判官이며 어려서부터 孝友가 탁이하였고 齊家에 엄하여 儒林의 표증이 되었다. 그의 묘는 문광면 대장동에 있다.

(3) 김시훈(金時訓) 1566-1629 字는 斅伯, 비안현감 仁甲의 아들이며 縣監 時說, 忠翼公 時讓의 형이다. 벼슬은 刑曹佐郞 司憲府監察을 역임하였으며 부모에게 효행이 탁월하였다. 그 효행으로 당시 재상이었던 五峰 李好閔(명종-인조때의 문신, 대제학, 좌찬성, 부원군에 오름)으로부터 賞으로 詩를 받았고, 그 효행 내용이 三綱錄에 등재되어 있다.

(4) 김약, 김기(金約·金紀) 형제 約의 字는 士守, 紀의 字는 正叔이다. 공릉참봉 友甲의 손자이며 軍資監 判官 時亮의 子이다. 紀는 1616년(광해8) 무과에 급제하여 僉使가 되었으며 贈兵曹參判이 되었다. 효행사실이 舊邑誌에 있다.

(5) 김대건(金大乾) 毅齋 悌甲의 조카 時尙 아들이다.

(6) 김봉(金奉·金壐) 형제 府使 時若의 아들들이다. 丁卯胡亂에 그 아버지 時若과 함께 殉節하니 旌閭하고 僉正을 증직했다. 충효삼문이 청주 서대전리(현 충북 괴산군 청천면 덕평리)에 세워졌다.

(7) 김가근(金可近) 1664-1746 栢谷 得臣의 손자이다. 관직은 贈 吏曹參判이다. 火賊이 마을에 들어와 와병에 있던 그의 조부(得臣)를 해치려 하자 이를 몸으로 막아 화를 면하였다. 충남 서산군 운산면 갈산리에 孝孫旌門이 세워져 있다.

(8) 김필(金 珌) 1745∼ ? 字는 必玉. 應徵의 손자이다. 고조이래 4세를 계승하는 孝友一家에 태어나 親患에 손가락을 자른 것이 4번에 이르니 열 손가락 가운데 성한 것이 없고 전후 9년 居喪에 피눈물로 두눈이 시력을 잃을 지경이 되었다 한다.

(9) 김유대(金由大) 1793∼ ? 字는 聖集, 호는 仁岩, 佐郞公 時訓의 후손이다. 그 어머니 밀양박씨의 병이 위독하여 손가락을 물어 피를 흘려넣어 회생하니 효자의 칭송이 자자하였다.

(10) 김호묵(金浩默) 字는 孟起, 金在璇의 아들이다. 어릴 때부터 효성이 하늘에 닿았으나 가세가 청빈하여 끼니를 이을 수 없어 남의 집 머슴살이로 겨우 지체를 함께 봉양하였으며 아버지가 항상 술을 즐기므로 하루 한차례 꼭 진공 하니 진흥회에서 포상하였다.

(11) 김상혁(金相赫) 字는 順之, 어릴 때부터 부모에게 효성이 지극하고 처신범절이 단정하였으며, 성장하여 아버지 병환이 위독하자 단지주혈하여 연명케하였다.

(12) 김시응(金時應) 字는 愚慶, 호는 遯菴, 提學公 金益達의 後孫이다.

일찍부터 천성이 곧아서 부모를 효로서 받들고 형제에게 우애하며 종족에게 敦睦하고 가정을 다스림에 법도가 있었다. 그 부친이 각기병을 얻어 여러 해 신고함으로 의약치료를 다하였으나 효험이 없어 주야로 기도하더니 하루는 홀연히 큰 소리개가 토끼 한 마리를 앞에 떨어뜨려 이를 잡아 진공하니 효험이 있었다. 조모가 병을 얻어 수 삭 동안 백방으로 치료하였으나 효험이 없더니 하루는 홀연히 한 마리 새가 땅에 떨어져 날지 못하여 잡아 진공하였더니 효가 있었다. 부친이 위독하여 착지 주혈하여 반나절은 연명케 하였으며 상을 당하여 예를 쫓아 안장한 후 두 아우와 함께 10여리나 되는 묘소를 조석으로 성귀하니 향리가 흠탄하고 사림이 보증하여 도에서 표문갈적하였다.

(13) 김철응(金哲應) 字는 仲吉, 提學公 金益達의 後孫이다. 유년시절부터 부모님께 효성이 지극하고 집안 일에 정성을 다하여 동리사람들로부터 孝童이라 불리었다. 7세때 부모님이 다같이 못된 괴질에 걸려 두 분 다 위독함을 보고 어린 나이에도 약을 백방으로 구하여 시탕하고 간호하는 행동이 어른과 조금도 다름없이 잘 하였다. 그러나 애쓴 보람도 없이 돌아가시니 비통한 마음으로 어찌나 슬프게 우는지 조상하는 사람들이 감탄하지 않은 사람이 없었다. 그의 일생은 모든 일을 함에 효로서 근본을 삼았으며 정려문은 괴산군 사리면 중흥리 진암에 있다.

(14) 김만협(金萬協) 字는 世珍, 安東金氏 按廉使公 金士廉의 후손이며 金天海의 아들이다. 벼슬은 朝奉大夫 童蒙敎官으로 부모에게 효행을 다하여 칭송이 자자했다. 부친이 나이가 들어 병석에 눕게 되었다. 평소에도 효성이 지극한 그는 효성이 다하여 동분서주하며 온갖 약을 구하여 써보았으나 백약이 무효로 임종이 가까워졌을 때 손가락을 잘라 피를 부친의 입에 넣어드렸다. 천우신조하여 효성이 지극한 탓인지 5일을 더 살다가 세상을 떠났다. 부친상을 당하여 20리 떨어진 괴산읍 질골에 묘를 정하고 예법에 따라 3년간의 복상동안은 한서풍우를 불문하고 하루도 빠지지 않고 성묘하였으며, 3년 죽을 먹으며 지냈다 한다. 3년간 성묘 다니는 동안 하루는 묘소근방의 산에 불이 일어나 부친의 묘소가지 번져왔다. 너무나 놀란 그는 옷을 벗어 물을 적셔서 있는 힘을 다하여 불을 껐다. 그후 화상과 화기를 마셔 병을 얻게되어 끝내 회생하지 못하고 세상을 떠났다. 숙종조에 괴산군 문광면 신기리에 정려문이 세워졌다.

(15) 김 직,치,려,속(金 稶·金 稚·金 廲·金 束) 본관은 安東, 金萬協의 아들들로서, 모두 부모를 위하여 誠孝가 독실하여 旌閭했다.

(16) 김 일(金 溢) 1719∼ ? 字는 益三, 본관은 安東 金萬協의 5세손이다. 효자 가문에 태어나 효성이 지극하였다. 늘 부모곁에서 부모님을 지켰고 조석으로는 잠자리를 살피어 문안드렸으며, 부모가 병환이 있으면 지성으로 약을 달여드렸다. 나이 13세에 모친이 오랜 병환으로 신음하며 백약이 효험이 없자 마지막으로 산제를 베풀어 3개월 동안 하루같이 험한 산길을 왕래하며 산신에게 기도를 드렸더니 지성이 감천하여 모친의 병환이 나았다고 한다.

가세가 청빈하여 어머니 봉양이 어려워서 마을의 제사집을 다니며 음식을 얻어다가 공양하는 등 효성이 지극했다. 과거시험을 보기 위해 서울에서 수일간 머무르게 되었는데 하루는 어머니가 병환이 들어 자기를 부르고 있는 꿈을 꾸어 심상치 않아 과거를 포기하고 황급히 돌아와 보니 과연 노모가 병석에 누어 있었다. 지성으로 간호하여 치유케 하고, 천수를 다하여 죽으니 10리 밖에 장사하고 궤연에서 잠을 자며 풍우한서를 무릅쓰고 3년동안을 하루같이 시묘하였다.

(17) 김락춘(金洛春) 字는 聖團, 본관은 安東 按廉使 金士廉의 후손이며 募梧齋 金琦의 손자이다.

(18) 김락신(金洛新) 字는 命汝, 洛春의 아우이다. 가세가 극빈하여 근검 노력으로 노부의 구미에 맞는 음식과 몸을 편하게 할 의복을 마련하기에 힘쓰더니 연로한 부친이 병이 위중하자 자신도 육순이 넘었음에도 불구하고 수개월동안 잠시도 병석을 떠나지 않고 시탕하며 병간호에 정성을 기울였다. 부친상을 당하여 여러 동생들을 거느리고 상례를 다하며 4년을 하루같이 성묘했다.

(19) 김선응(金善應) 자는 餘慶, 호는 艮庵, 본관은 安東으로 孝子 金時應의 아우이다. 어려서부터 天性이 淸白하고 형 時應과 동생 大應과 함께 부모에게 효성을 지극히 하였다. 親齋에 至誠으로 시탕을 하는데 하루는 홀연히 산비둘기가 부엌으로 날아들어 끓여드렸더니 효험이 있었다. 급기야 부친이 돌아가시니 4년동안 시묘를 살았고 哀號逾禮하니 士林이 薦拼于 道營하여 有嘉賞之題하였다.

(20) 김환극(金煥極) 본관은 安東, 按簾使 金士廉의 14대손으로 증평읍 남하리에서 태어났다. 어려서부터 효성이 지극하여 어버이의 마음을 항상 기쁘게 해드리며 겨울에는 저녁에 이부자리를 펴놓고, 들어가 따뜻하게 하고 아침에는 일찍 일어나 부모님의 의복을 입어 체온으로 따뜻하게 하는 일을 하루도 빼놓지 않았다.

부모님께서 병환으로 눕게 되자 변을 손가락으로 찍어 맛을 보아 병증세를 파악하고 백방으로 약을 구해 썼다. 비바람이 불고 눈보라가 휘몰아쳐도 하루도 빠짐없이 얼음물로 목욕하고 하늘에 기도 드렸으나 급기야 상을 당하니 지극히 애통해하였다. 3년간 시묘하였는데 죽은 후에 嘉善大夫 戶曹參判 겸 동지의금부사의 증직을 받았다.

(21) 김호구(金好九) 본관은 安東, 按簾使 金士廉의 17대손으로 부모를 봉양함에 지성이 극진하였다. 일찍이 서울에 과거시험을 보러가던중 아버지의 병이 위독하다는 소식을 듣고 급히 집으로 돌아오는데 잡초속 팻말에 「藥劑」라 써 붙여 있으므로 행여나 하고 뜯어가지고 돌아와 시탕하여 드리니 차도가 있었다.

또 다시 병이 위증하여 생선을 해드리고자 연못가에 낚싯대를 드리우고 앉아 있었는데 홀연히 한 마리의 뱀이 무엇을 물고 물속에서 나와 그가 앉은 자리 위에 놓고 가므로 괴이히 여겨 그 물건을 시탕해 드렸더니 효험이 있었다. 노환으로, 병이 위중하게 되자 변을 맛보고 단지 주혈하였으나 천수를 다하여 상을 당함에 3년동안 여막살이를 하고 소식하며 머리를 빗지 않았다.

* 정렬(貞烈) 인물 소개

(1) 김제갑(金悌甲)의 처 전주 이씨(全州李氏) 晉州君 李玉貞의 딸로서 남편 원주목사 金悌甲을 따라 원주관아에 있었는데, 1592년 임진왜란 때에 남편이 치악산성에서 순절하였다는 소식을 듣고 그 노비에게 "남편은 나라를 위해 죽었으니 내가 살아남아 무엇하랴" 하고 곧 성 아래로 몸을 던져 죽으니 후에 원주 충열사와 괴산군 괴산읍 능촌리 충열사에 남편과 같이 합향하였다.

(2) 김유일(金由一)의 妻 안동권씨(安東權氏) 충무공 時敏의 8세손이다. 1793년(정조 17)에 남편 由一이 죽었으나 늙고 병들은 늙은 어머니가 계셔 빈한한 가정을 무릅쓰고 지성으로 공양하더니 그 해 시어머니가 또 한 죽게되자 권씨가 손수 염습하여 빈소에 안치한 후 단도로 머리를 찔러 자결하였다.

(3) 김유생(金由生)의 妻 해평윤씨(海平尹氏) 충무공 時敏의 8세손이며 由一의 再從이다. 1790년(정조 14)에 그의 남편 由生이 죽자 즉시 단식하여 따라 죽었다.

(4) 김유대(金由大)의 妻 양평허씨(陽川許氏) 그의 남편 由大가 죽으니 집식구에게 말하기를 "내 응당 지아비를 따라 죽을 것이로되 그렇지 못함은 배속에 자식이 있는 탓이라, 이 아이가 남아라면 마땅히 망부의 대를 이을 것이나 만약 여아이면 의당 나의 생명을 결하여 망부로 하여금 황천 밑에 홀로 있게 하지 않겠다"라 하더니 열달후 여아를 분만하자 그 다음날 음독자결 하였다.

(5) 김상혁(金相赫)의 妻 전주이씨(全州李氏) 李氏는 德泉君 李厚生의 후손으로 효자 金相赫의 아내이다. 평소에 성품이 유순하고 시부모님을 받들 때는 효성을 다하였다. 남편 공경을 잘하여 가정을 화목하였다. 남편이 이름 모를 병에 걸려 시름시름 앓기 시작하더니 수개월이 지나도 낫지 않고 결국에는 자리에 눕고 말았다. 온갖 약을 구하여 정성들여 간호하였고 매일 맑은 물을 떠놓고 남편의 병이 낫게 해달라고 빌었으나 별 효험을 거두지 못해 부모님을 비롯하여 온 가족이 깊은 시름에 빠지게 되었다. 이씨는 남편의 병환에는 人肉을 써야 한다는 소문을 듣고 치유코자하는 일념으로 자신의 넙적다리 살을 베어 쇠고기라 속이고 끓여 먹이니 오랫동안 신음하던 병이 씻은 듯이 치유되었다. 그의 정성에 감동한 향사 유림들이 글을 써 추천하여 정여문이 세워졌는데, 괴산군 사리면 중흥리 진암에 현존한다.

(6) 김철응(金哲應)의 妻 경주최씨(慶州崔氏) 孤雲 崔致遠의 후손 崔榮哲의 딸로서 提學公 金益達의 후손인 金哲應의 처이다. 시집을 와 남편에게 순종하고 가족과 친족간에 화목하니 모두 그의 소치라고 칭찬하였다. 남편의 상을 당하자 애통해하고 예를 다하여 상장을 극진히 하니 孝烈로써 旌閭되었다. 정려문은 괴산군 사리면 중흥리 진암에 있다.

(7) 김만응(金萬應)의 妻 전주이씨(全州李氏) 양령대군 李燒의 후손 진사 이경수의 딸로서 進士 安東 金相一의 아들 萬應의 처이다. 남편을 일찍 여의고 효로서 시부모를 받들고 조카로서 입양시켜 家統을 잇게 하니 온동리가 모두 그 열과 효를 칭찬하였다.

* 현대 인물 (추후 보완 기록)

(1)김태섭(金泰燮) 충북 괴산군 사리면 대기리 출생. 현 괴산읍 동부리 거주. 양덕공(陽德公-比安公 諱 仁 甲의 二子)의 13대 종손. 음성향교 전교 역임. 유도회 음성지부장 역임. 현 안동김씨 문영공문중회 부회장. 안동김씨 제학공파 비안공 문중회장.

(2)김태진(金泰震) 충북 괴산군 괴산읍 수진리 출생. 현 괴산읍 동부리 거주. <弘星産業>(주) 회장. 현 안동김씨 괴산군 종친회장.

|