본문

|

|

|

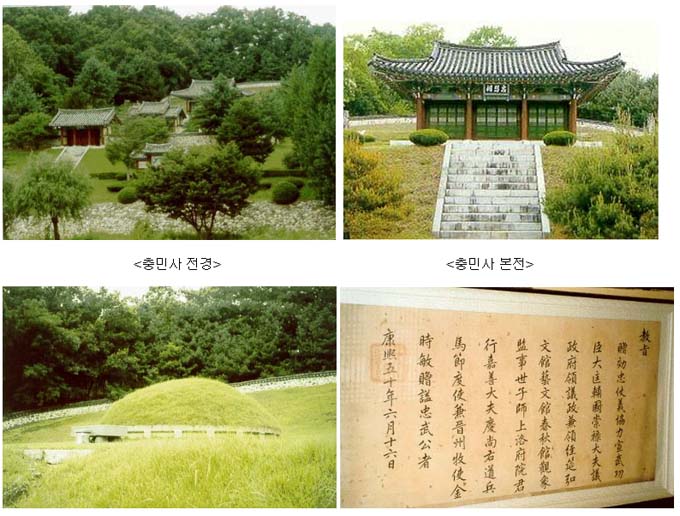

1)<충민사(忠愍祠)>

<충무공 묘소> <충무공 교지>

(가)위치 : 충북 괴산군 괴산읍 능촌리(방아재) (나)소개 : 본 충민사는 우리나라 청사(靑史)에 길이 빛나는 임진왜란 삼대첩 중 진주대첩 (晉州大捷)을 이루고 순국하신 충무공 김시민 장군(金時敏 將軍)의 사당이다.

(다)연혁 (1)1978. 4. 15. 정부에서 36,000평 경내에 충무공의 유적정화사업을 착공함--농가 19호를 철거 이주시키고 숙부 문숙공 김제갑(숙부)과 같이 배향한 기존의 김충무공 사당을 동쪽 인접지점으로 이축하고 그 자리에 충민사를 세움 (2)1979. 11.29 준공. 매년 음력 9월 초 정일(丁日-丁字가 들어 간 날)에 유림 주관으로 추모제를 봉행하고 있음.

(라)충무공 약전(略傳) 1554년(명종9) 8월 27일 부친 김충갑과 모친 창평이씨 사이에 三男으로 태어났다. 본관은 안동이요 자는 면오(勉吾)이며 고려 명신 충열공 김방경(金方慶)의 12대손이다. 15세 소년시절부터 출생지인 천안군 병천면 가전리에서 이곳 부조(父祖)의 고향인 방아재에 와서 서쪽 충무봉과 연무봉을 뛰어 오르내리며 심신을 연마하고 무예를 연마하면서 과거공부를 하였다. 1578년(선조11) 25세 때 무과에 급제하여 훈련원 판관에 제수 되었다가 병조판서와 의사 불합으로 용퇴하였다. 1589년(선조22) 군기사(軍器寺) 판관에 제수 되었다. 1591년(선조24) 진주판관에 전임되었다. 1592년(선조25) 4월에 왜군이 침공하니 진주목사 이경(李璥)이 사망하였다. 이에 순찰사 김성일(金誠一)의 명에 의하여 진주목사의 직무를 대리하였다.

남해안 일대를 진격·연승하여 호남 곡창을 사수하였고, 7월 충무공 이순신 장군의 노량대첩을 지원하였다. 진해대전(鎭海大戰)에서 왜장 평소태(平小泰)를 생포하여 신의주 행재소로 치송한 공으로 통정대부 진주목사에 제수되었다. 11월 초 야삼경에 적군 3,800명이 침공하니 3,000병사와 수백명의 남녀주민이 힘을 합쳐 14주야간 혈전 끝에 대승하니 이를 진주대첩이라 한다. 대첩한 다음날 김충무공은 성밖 격전지를 순시하던 중 시체 속에 숨어 있던 낙오병의 흉탄에 왼쪽 이마가 중상을 입었다. 이 진주대첩의 위훈(偉勳)으로 가선대부 경상우도병마절도사겸 진주목사(慶尙右道兵馬節度使兼晉州牧使)에 제수 되었다.

백방으로 치료하였으나 총상은 낫지 않았다. 운명직전에 아우 시약(時若)에게 "내가 죽거든 네가 나를 대리하고 후임자가 오거든 發喪하라"고 유언하고 순국하니 때는 1592년 12월 26일이요 향년 39세이다. 1605년(선조38) 논공행상(論功行賞)에서 효충장의 협력 선무공신 이등(粝忠仗義 協力 宣武功臣 二等)에 策勳되고 상락군(上洛君)에 봉군되었던 바 이는 당시 조정에서도 불공정하다는 논평이 있었다는 것이다. 1711년(숙종37) 6. 16. 영의정 이 유(李 濡)가 임란 논공행상이 불공정하였다는 논평을 재조사하여 공을 영의정에 증직(贈職)하고 상락부원군(上洛府院君)에 봉하고 충무(忠武)의 시호(諡號)를 내리고 부친으로부터 현손까지 육대를 봉군하고 왕명으로 불천지위 사당을 세웠다.

최초에 묘소는 충북 중원군 살미면 무릉리에 모셨으나 충주댐 수몰지역으로 확정됨에 1977년 현 충민사 境內로 移安하였다. 충민사 앞의 강에는 다리가 없이 나룻배를 이용하여 건너 다녔는데 1992년 충무공 순국 400주년 추모사업으로 교량공사를 착공하여 1994년 5. 24. 준공하였고 충무의 시호를 따서 忠武橋라 이름하였다.

2)<사당(祠堂)>

충민사 동쪽 인접지점에 위치한 현 사당은 선조조부터 있어 왔는데 1871년 원주에 있던 숙부 문숙공 김제갑의 사당인 충열사가 훼철되자 현판(충렬사)을 이곳으로 옮겨 걸었다. 매년 충민사와 별도로 자손들이 제향을 봉행하고 있다.

3)주요 조상님 산소

4)능촌리 제각(祭閣)

5)충익공(휘 時讓) 신도비

6)취묵당(醉默堂)

7)<소수면 수리 2리 참봉공(휘 友甲) 후손 世居地 탐방기>(2003. 1.1. 항용(제) 제공)

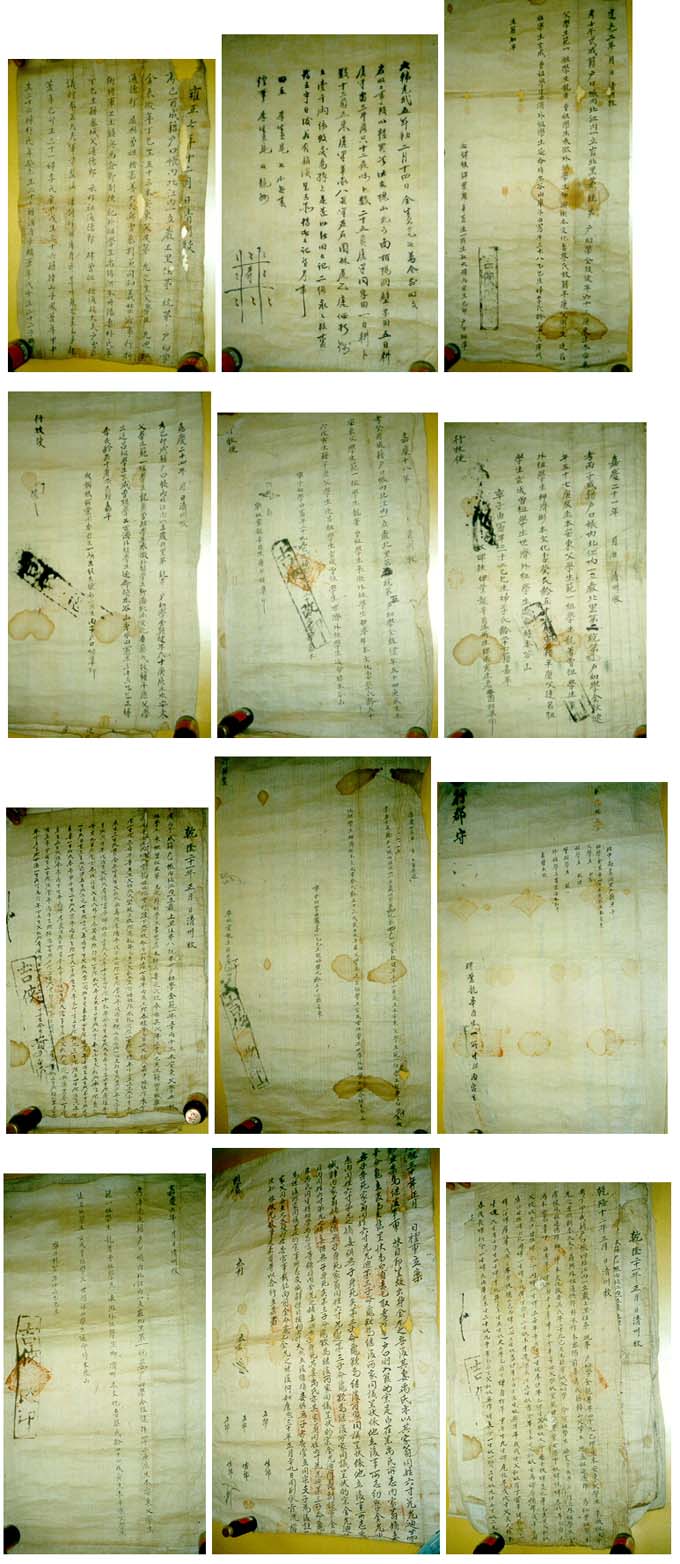

가) 일시 : 2003. 1. 1. 14:0-18:00 나) 장소 : 충북 괴산군 沼壽面 壽里2구(일명 숫골, 壽洞) 일대 다) 탐방자 : 泰燮(恒鏞의 嚴親), 恒鏞(제) 라) 방문자 : 1)萬應(제학공파 20대손) (1)가계 : 錫(제학공 6대손)-友甲(3자)-時亮-紀(3자)-鼎興(3자)-允之-來徵-龍著-範一-致健-由顯-箕年-寅浩-相天-萬應.(휘 鼎應의 11대 종손) ) (2)거주지 : 수리 2리 500번지 (3)전화 : 043)832-8059 2)瀅植(형식, 제학공파 21대손) (1)가계 : 錫(제학공 6대손)-友甲(3자)-紀(3자)-鼎臣-允熙-海徵-礪著- -天健-由岳-學年-履浩-相一-鏞應-泰珪-瀅植(2자). (2)거주지 : 수리 2리 495번지. <부자 독립운동 공적비> 옆 김진사 고가 (3)전화 : 043)832-3828 마) 탐방기 새 해 첫날이다. 날씨가 맑다. 서울이 아닌 고향 괴산에서 맞는 아침 공기는 차긴 했어도 더없이 신선해서 좋다. 금년은 오늘처럼 맑고 깨끗한 한 해가 됐으면 좋겠다. 어제 우리 홈페이지(안동김씨-iandongkim.com)의 대화방에서 오늘 아침 일찍 주회님과 충민사에서 만나 구인사와 청천에 있는 서봉 김사달박사 묵적비를 탐방하기로 했으나 갑자기 취소 되었다. 오전에는 조용히 묵상하며 한 해 계획을 세워 보았다. 할 것이 많았다. 그러나 욕심 내지 않기로 했다. 우리 안사연을 생각하면 든든하고, 힘이 솟고, 미래의 희망이 보이고, 보람이 보였다. 오후에는 아버님과 함께 평소 가고 싶었던 참봉공(휘 우갑-구암공 휘 충갑의 3弟)파 후손(제학공파 내 소파)들의 세거지인 숫골을 갔다. 괴산읍 우리집에서 승용차로 불과 6분만에 도착했다. 익히 다니며 보던 길이요 주변 모습이라 낯설지는 않았다. 괴산에서 소수면 소재지에 진입하기 직전 약 1.5Km전에 우측으로 들어가는 갓바위 푯말을 지나 500M를 더 가니 불정으로 가는 푯말이 보인다. 그 길을 따라 우회전하여 약 500M를 가니 마을 입구에 <수리 2구>라고 쓴 간판이 있다. 좌회전하여 마을로 들어가니 꽤나 큰 마을이 나온다. 곧바로 경노당으로 갔다. <萬應>대부님을 찾으니 오늘은 나오지 않으셨단다. 댁의 위치를 물어 찾아갔다. 집에 들어서는 순간 현관 문을 열고 만응 대부님께서 막 나오고 계셨다. 평소 괴산에서 크고 작은 문중사로 부친과는 가까이 지내는 사이였지만 이렇게 집에서 갑자기 만나기는 처음이었다. 미리 전화 예약도 하지 않았다. 만응대부님과 부친께서는 반갑게 인사를 나누고 방으로 들어 갔다. 만응 대부님은 약 70세쯤 되어 보였다. 그리 크지 않은 체구에 단아한 얼굴이셨고 고요한 음성을 가지셨다. 방의 벽에는 열심히 붓글씨 연습한 한지들이 많이 걸려 있었다. 조용하고 차분하신 용모와 잘 어울렸다. 거실에는 만응대부님의 노모님께서 누워 계셨다. 노환이 중하신 것 같았다. 잠시만 대부님이 보이지 않으면 알 듯 모를 듯한 발음으로 아들을 연거푸 부르신다. 그때마다 연방 부드럽게 대답해 주신다. 부름과 대답 속에 많은 대화가 담겨 있는 것 같다. 마치 주고 받는 음악 같고 오페라를 보는 것 같다. 닫고 있던 방문을 열어 놓자 노모님은 우리 쪽을 누워 아무 말씀없이 바라 보시며 이젠 부르지 않으신다. 아드님의 정성어린 효성을 금새 읽을 수 있었다. 이곳의 현 지명인 수리(壽里)는 일명 '숫골'이라고 했다. 그런데 본래 '숯을 많이 생산하는 곳'이었기에 '숯골'로 불리던 것이었는데 '숫골'로 와전되고 드디어 전혀 다른 뜻인 수리(壽里)로 변천되었다고 한다. 슻굽는 삶보다는 오래 사는 것이 더 좋았던 모양이다. 이 마을 입향조인 참판공(휘 紀)은 1587년(선조 20)에 父 참봉공(參奉公 휘 友甲)의 8子 중 3子로 태어났다. 1616년(광해 8. 30세)에 무과에 급제하고 참정사훈첨사(參靖社勳僉使)를 역임하고 1640년(인조 18)에 몰하셨으며 병조참판에 추증되신 분으로 묘소는 마을 뒤 金鳳山에 있다. 그 아드님은 부호군공(휘 鼎臣)으로 1609년(광해1)에 태어나 1699년(숙종 25. 수 99)에 몰하시고 嘉善大夫 副護軍을 壽職으로 받으신 분이시다. 그 후 약 13대 가량을 이 마을에서 집성촌을 이루며 이어온 일가들이었다. 옛날 이곳에는 우리 안김이 총 100 여호 중에 90 여 호나 되어 마을 전체를 다 차지하고 살았는데 현재는 약 10 여 호만이 살고 있다고 한다. 이곳에서 난 명인으로는 독립운동가요 한말 학자인 김용응 진사, 그 아드님인 독립운동가 태규님, 김태동 교통부장관, 김학응 충남지사. 현 홍성산업 대표이신 金泰震님, 전 군수였던 金泰秀님, 전 괴산군수였던 金瀚植님(참판공 휘 紀의 13대 종손) 등이 있으며, 같은 가까운 일가이나 경기도 이천에서 출생한 철학박사이며 전 한국방송공사 이사장을 지내신 金泰吉 박사 등이 있다. 만응 대부님의 8대조께서는 이곳에서 청주(현 비행장 자리)로 이사가서 그곳에서 고조부까지 사셨는데 이때는 큰 부호로 살았다고 한다. 그 후 고조모께서 증조부를 데리고 다시 이곳으로 들어와 오늘날까지 살고 있다고 한다. 그런데 8대부터 5대조 까지의 묘소를 비행장 건축 시 이장공고를 보지 못해 안타깝게도 강제 훼철되어 모두 소실되어 버렸다고 하며 애통해 하셨다. 그리고 잠시 후 자신의 집에 대대로 내려오는 문서가 있다고 하며 오래 묵은 한지 묶음을 펼쳐 보이셨다. 호적단자 10매가 있었는데, 8대조 휘 내징(來徵) 1매, 7대조 휘 용저(龍著) 1매, 6대조 휘 범일(範一) 1매, 5대조 휘 치건(致健) 6매, 증조 휘 기년(箕年) 1매였다. 그리고 命龜 양자증서(예조로부터의 승인서) 1매, 기타 땅문서 1매 등 모두 귀한 대부님 집안의 보물들이었다. 사진 촬영을 하고 함께 밖으로 나와 일찍이 이 지역의 三進士(수리의 金鏞應 진사, 마송의 이진사, 소수의 강익서 진사)로 이름이 높았던 正觀公(휘 용응)의 고택과 그 孫인 金瀅植님을 찾아가기로 했다. 먼저 마을 앞쪽 길을 따라 산쪽으로 마을을 안고 돌아가는 길의 독립운동가로 이름 높은 正觀公(휘 鏞應)의 고택을 찾아갔다. 正觀公의 부친인 부사공(휘 相一)은 일찍이 進士에 급제하고 여섯 고을의 군수를 거쳐 淸風大都護府使, 忠州兵馬節制使를 역임한 바 있다. 정관공은 부사공의 장남으로서 1870년 태어나 무사장릉참봉(무仕章陵參奉)을 역임하고 1954년 몰하였는데, 일제 때 독립운동가들에게 군자금을 모아 전달하는 중요한 임무를 담당하는 등 독립운동가로 이름이 높았다고 한다. 공이 살던 고가는 현재도 전하고 있는데 안채는 파손되고 행랑채만 남아 화가인 孫 형식(瀅植)님이 작업실 겸 살림집으로 쓰고 있었다. 만응 대부님의 안내로 갑자기 찾아간 우리들을 78세의 머리가 허옇게 센 님께서는 반갑게 맞이해 주셨다. 허술한 행랑채의 안은 좁고 작아 보였다. 마루를 연해 비닐로 막아 바람을 막았고 한 방은 침대 하나 있는 침실로, 다른 한 방은 거실 겸 작업실로 쓰고 있었다. 여기저기 크고 작은 작품과 습작 작품들, 그리고 그림 도구들이 한 방 빼곡하게 차 있었다. 연세가 높아 '선생님'이라고 부르는 나의 호칭을 금새 '형님'이라고 부르는 나의 호칭을 금새 '형님'이라고 수정해 주신다. 님의 눈에는 예술가의 혼이랄까 강렬한 빛이 발산되고 있음을 발견했다. 형식님은 1926년에 태어나 서울로 상경하여 당시의 명문인 배재중(현 배재고 전신)을 1945년 졸업하고 경성 법학전문학교에 입학했다가 다시 1947년에 서울대학교 법학과를 입교한 후 1949년에 중퇴하셨다 한다. 당시로서는 대단한 인텔리이셨다. 님을 만나기 전에 만응님으로부터 형식님에 간단한 사전 소개 말씀을 들었다. 님은 일제시대에 유행처럼 번졌던 마르크스의 프로레타리아 사상에 깊이 심취했다가 해방 후 사상범으로 체포되어 20여 년 간 투옥 생활을 했다. 그리고 1970년 경 출옥하여 지금까지 이곳에서 살고 있다고 한다. 자녀도 없다고 했다. 외로움과 고독이 가장 가까운 친구란다.

형식님과 미술은 일찍이 배재고보 재학 당시인 1,2학년 때부터 시작되었다. 학교 미술부에 들어 그림을 그리기 시작했는데, 이순종 선생(동경 오에노 미술 출신)께 사사 받았다고 한다. 배재 미술전람회에서 준특선(1942년), 선만 미술전 입선(1943)을 한 바 있다. 그런데 자신보다 그림을 더 잘 그리는 학생이 같은 학교에 있었는데 그가 고교 2학년 3학년 때에 국전에 입선하는 일이 있자 자신은 그의 2인자가 되기 싫다는 판단으로 일단 미술을 포기했다가 옥살이 하는 동안 그림을 그리고 싶어 견딜 수 없었으며, 이때 많은 작품을 구상했고 출옥 후 본격적으로 미술을 하기 시작하였으며, 99년에 첫 개인전을 열고 2002. 10월 현재까지 2회에 걸친 개인 전시회를 가졌다고 한다. 님은 전시회의 팜플렛(2002. 10. 19-10. 25. 청주시 상당구 서문동 조흥문화 갤러리) 하나를 내게 주신 다음 다른 작품들도 눈 구경만 시켜 준다며 사진 10 여장을 보여 주셨다. 이해 할 수 없는 작품들도 더러 있었지만 몇 작품은 門外漢인 나에게도 매우 훌륭한 것으로 보이는 작품들이 있었다. 이를 사진으로 다시 찍거나 스캔작업을 하고 되돌려 드리면 어떻겠느냐는 나의 제안에 님은 "나중에 다시 만나서..., 나중에 내가 죽거들랑... "하면서 이유는 묻지 말라며 극력 거부하신다. 나중에 반드시 다시 올 것을 굳게 약속하고 집을 나왔다. 님이 살고 있는 古家는 울타리 흔적과 고목들로 보아 엄청난 규모였음을 직감할 수 있었다. 고가 바로 옆에는 정관공(휘 鏞應)의 독립운동과 아들인 휘 태규(泰珪) 공이 일제시대 때 3.1운동 주도로 대구형무소에서 3년 옥고를 치르고 건국훈장을 받은 독립운동 업적을 기리는 공적비(<부자독립운동 공적비>)가 잘 조성되어 있었다. 공적비 이면에는 1991년 11월. 증손 容晩이 쓰고, 대한노인회 괴산군지회가 주관하였으며, 괴산군수가 후원하여 설립하였다고 기록하고 있었다. 그 앞에는 정관공의 부친인 부사공(휘 相一)의 불망비(<咸平郡守金相一惠及作人不忘碑> 光武 五年(1901) 辛丑 11月 立)가 서 있는데 이것은 원래 마을 앞에 있었던 불망비를 독립운동 공적비를 세우면서 이곳으로 옮겼다고 한다. 할아버지부터 손자까지의 기념비가 한 곳에 있었다. 주변의 고목과 고가와 잘 어울려 아름답게 자리잡고 있었다. 위 두 분의 독립운동 공으로 해방 후 이승만 정권 때 근친들인 김태동, 김학응님이 장관과 도지사라는 고급 관직을 받는 계기가 됐다고 한다. 이곳을 지나 마을 뒷산 쪽으로 좁긴 했으나 포장도로가 잘 닦여져 있었다. 지난 2001년 10월에 설립한 참판공파 후손들의 합동 가족묘지인 납골묘로 가는 길이다. 납골묘 장려책의 하나로 도청에서 道費 3000여 만원을 지원하여 포장한 도로라고 한다.

뒷산(金鳳山) 납골 묘역 입구까지 승용차로 올라가니 웅장하고 아름답게 조성된 납골묘역이 나타난다. 본래 이곳은 참판공(휘 紀)과 부호군공(휘 鼎臣)의 묘소였으나 지난 2001년, 이 지역을 납골묘로 만들어 현재는 약 30 여기가 들어가 있고 앞으로도 70여 기는 더 모실 수 있는 대형 납골묘지라고 한다. 납골묘는 사각형으로서 전면은 폭 약 4M, 높이 2.5M, 옆면 길이 약 10M나 되었다. 사방을 화강석으로 쌓았고 위는 잔디를 심었다. 납골묘 앞에는 옛날 참판공과 부호군공의 묘에 있던 묘비와 장군석, 동자석을 그대로 세웠고 새로 만든 커다란 비석도 있었다. 비석 전면에는 <가족묘지>라고 새기고 이면에는 납골묘를 만든 그간의 과정과 배경, 모셔져 있는 분들(충렬공 14세손 紀부터 26세손 태봉까지), 앞으로 후손들도 모두 함께 들어간다는 말, 후손들에게의 당부 말씀, 앞으로의 관리 책임자와 관리방법 등을 자세히 기술하고 있었다. 납골묘지 앞에 참배를 하고 사진촬영을 하였다. 약 6000여 만원의 문중 기금으로 만들었다고 했다. 주위에는 원래 있던 고송들을 잘 살려 아름답게 조화를 이루고 있었다. 납골묘의 표본이라 생각했다. 산을 내려와 마을에서 만응대부님과 작별하고 꼭 자주 들르기로 약속하고 집으로 향했다. 오늘은 참으로 뜻깊은 날이었다. 많은 것을 배우기도 하고 새로운 일가 어른들도 만났으니 말이다. 또 김형식님 가정에서 일어난 일들 즉 구 한말과 현재에 이르는 우리 민족사와 평행선상에서 겪어야 하는 우여곡절의 가정 역사 과정을 실제의 현장에서 실 인물과 대담으로 듣고 보는 영광을 얻었으니 그 감동은 어찌 크지 않을 수 있으랴. 가슴이 벅찼다. 마치 박경리의 <토지>에 나오는 최참판댁의 역사과정과 이곳 김참판댁의 근현대사를 동시에 보는 듯 하였다. (終)

<사진 설명>

1)마을 입구 전경

<마을 입구 전경>

2)金萬應 댁내 소장 고문서류(호구단자 등)

3)정관공( 휘 鏞應) 고택)

<고택은 안채의 일부만 남아 있고 많은 부분이 허물어져 있음>

<김형식 화백께서 살고 있는 바깥 사랑채>

4)金相一, 金鏞應, 金泰珪의 불망기 및 부자 독립기념비(고택 뒤 담장에 이어 있는 기념비)

<좌-김상일 불망비, 우-부자 독립기념기념비>

<기념비 옆의 고목>(김형식 화백의 그림(고목)과 유사한 이미지)

5)참판공 문중(휘 紀 後孫) 가족묘원

<묘역 좌 우의 석물들>(참판공의 원 묘역에 있던 것임)

<참판공(휘 紀) 묘비> <부호군공(휘 鼎臣) 묘비>

6)김형식 화백과 주요 작품들(2002. 10. 19. 청주 조흥문화갤러리. 개인전 출품작들)

<고목1. 1987. 유채. 60*80cm>

<고목2. 1992. 유채. 80*60cm>

<고목3. 1988. 60*80cm>

<천변. 2002. 유채.40*34cm>

<갈산고지. 2002. 40*32cm>

<뜰. 2002. 유채. 30*20cm>

<영상공(휘錫) 3자 휘 友甲 후손 자료 모음> (2003. 1.4 주회(안) 자료 제공) 1. 가계 우갑(友甲) 參奉公 -시양(時亮) 判官公 -계(系) 判官公 ,약(約) ,기(紀) 參判公 ,강(綱) 嘉善公 , 신(紳) 生員公 , 뉴(紐) 縣監公, 서(緖) 宣傳公 ,집(실사+集), 전(전) , 엄(실사+奄), 성(실사+成) -시망(時望) -시상(時尙) 僉正公 -대건(大乾) 判官公 --대곤(大坤) 判官公

2. 김만응 가계

錫(제학공 6대손)-友甲(3자)-時亮-紀(3자)-鼎興(3자)-允之-來徵-龍著-範一-致健-由顯-箕年-寅浩-相天-萬應.(휘 鼎應의 11대 종손) )

3. 김형식 가계

錫(제학공 6대손)-友甲(3자)-時亮-紀(3자)-鼎臣-允熙-海徵-礪著- -天健-由岳-學年-履浩-相一-鏞應-泰珪-瀅植(2자).

4. 괴산군지(1990) 자료 1) 金時亮(김시량 1554(명 9)∼1617(광해 9)) ---자는 汝明(여명), 본관은 안동이며 우갑의 아들이며 부사 시약의 종형이다. 벼슬은 음 군자감 판관이며, 어려서부터 孝友(효우)가 탁이하였고 齊家(제가)에 엄하여 儒林(유림)의 표증이 되었다. 그의 묘는 문광면 대장동에 있다.(문헌 : 家文譜(가문보))

2) 金約(김약). 金紀(김기) 형제. ---약의 자는 士守(사수). 기의 자는 正叔(정숙)이니 공릉 참봉 우갑의 손자이며 군자감 판관 시량의 자이며, 구암 충갑. 의재 제갑의 종손이다. 기는 1616년(광해군 8) 무과에 급제하여 첨사가 되었으며, 증 병조참판이 되었다. 효행사실 구읍지(문헌 : 괴산군지)

3) 金大乾(김대건) ---의재 김제갑의 조카 時尙(시상)의 아들이다.(문헌 : 괴산군지)

4)金鼎臣(김정신 1609∼1699) ---본관은 안동이며 첨사 기의 아들이다.(문헌 : 괴산군지)

5) 金允孚(김윤부 1653∼?) ---자는 克休(극휴), 김정신의 아들로 부모가 병들자 대변을 맛보고 병세를 진단하였으며, 단지 주혈하여 위급한 상태를 면하였고 또 목욕재개하여 부모의 병을 대신해 줄 것을 하늘에 기도하였다. 마침내 부모상을 당하니 전후 12년간을 여막에 거처하였으며 풍설이나 뇌우가 심할 때에는 묘위에 엎드려 울며 「자식이 이곳에서 지키니 염려마소서」하고 고하니 그의 출천지대효를 극찬하였다.(문헌 : 괴산군지)

6) 金應徵(김응징 1692∼ ? ) ---자는 景遇( 경우), 본관은 안동 윤부의 아들이다.(문헌 : 괴산군지)

7) 金 珌(김 필 1745∼ ? ) ---자는 必玉(필옥) 응징의 손자이다. 고조이래 4세를 계승하는 孝友一家(효우일가)에 태어나 친환에 착지함이 4번에 이르니 열손가락 가운데 성한 것이 없고 전후 9년 거상에 피눈물에 젖어 두눈의 시력을 잃을 지경이 되었다.(문헌 : 괴산군지)

8) 金圭年(김규년 1812∼1884) ---자는 禎瑞(정서), 본관 안동, 진사 우갑의 10세손이다. 고종조에 진사하였으나 영달에 뜻을 두지 아니하고 문사들과 교우함으로써 평생을 지냈다.(문헌 : 괴산군지)

9)金相一(김상일 1852∼1935) ---자는 景明(경명), 호는 ()山(()산). 金鳳山人본(금봉산인), 본관은 안동으로 진사 김규년의 손자이다. 울진. 용궁. 예천. 함평. 청풍 등 여러 고을 군수를 역임하여 선정을 베풀었고 벼슬이 가선대부에 이르렀다. 괴산군 용관읍 남쪽에 선정비가 세워졌고 괴산군 소수면 수리에도 송덕비가 세워졌다.(문헌 : 괴산군지)

10)<사감정 소개>(문화유적 총람)

【유적명칭】 사감정(四感亭) 【관리번호】 367-920-261-134 【지정사항】 <지정사항 없음> 【유적종류】 정·각(정자) 【유적위치】 충청북도 괴산군 소수면 유적 분포지도 참조 【소 재 지】 충청북도 괴산군 소수면 수리 522 【시 대】 근대 【관 리 자】

【유적내용】 소수면사무소에서 마주보이는 마을 뒤 구릉에 위치한다. 조선말(朝鮮末) 고종(高宗)때 울진, 용궁, 예천, 함평, 청풍, 장수의 6읍(邑)을 역재 선치(歷宰 善治)한 김상일(金相一)이 그 출생년월일시의 사주(四柱)가 고종황제와 동일한 인연으로 특별히 몽은(蒙恩)한 바 있음을 심감(深感)하여 1933년 김상신(金相愼), 김상현(金相賢)과 함께 건힙한 것으로서 사감정(四感亭)의 이름은 여기에서 연유한 것이다. 정내(亭內)에는 ‘사감정(四感亭)’, ‘영모재(永慕齋)’의 현판이 있고 건물구조는 단층 정방형(單層 正方形)의 목조와가(木造瓦家)로서 건평 4평의 건물이며 송판으로 마루가 놓여져 있고 팔작(八作)지붕이다. 【참고문헌】 충청북도, 1982, <<문화재지>>, 173.

11) 金恒默(김항묵 1860∼1937) ---초명은 龍浩(용호), 자는 應王(응왕), 호는 石淵(석연) 안동 진사 김우갑의 11세손이며, 영년의 아우이다.筮仕(서사)로 고종황제의 심임을 받아 벼슬이 가선대부 시종원 부경(참판)에 이르렀다. 당시 일제 의 침략으로 국운이 점차 쇠퇴함을 울분강계하여 벼슬을 버리고 괴산군 칠성면 성산에 우거하면서 유명한 선비들과 시문으로 자적하였다. 그가 살던 집은 현재 지방문화재로 등록되어 있다.(문헌 : 조선상여승람)

12) 金東浩(김동호 1860∼1921) ---자는 振宗(진종), 호는 荷一(하일), 본관은 안동이며 진사 김우갑의 11세손이며 김영년의 아들이다. 蔭仕(음사)로 벼슬이 비서원 비서감승에 이르렀다. 서장관으로 민병석판서를 따라 청나라 북경에 들어가 고명한 서예가 翁方綱體(옹방강체)를 배운바 있어 당대 명필가로 명성을 떨쳤고 현재 그의 유품이 많이 남아있다.(문헌 : 조선상여승람)

13) 괴산 김기응 가옥(槐山 金璣應 家屋) (문화유적총람) 【유적명칭】 괴산 김기응 가옥(槐山 金璣應 家屋) 【관리번호】 367-860-360-238 지정사항】 중요민속자료 제136호 【유적종류】 고가 【유적위치】 충청북도 괴산군 칠성면 유적 분포지도 참조 【소 재 지】 충청북도 괴산군 칠성면 율원리 907-10 【시 대】 근대 【관 리 자】 개인(김기응)

【유적내용】 조선 후기의 양반 가옥으로서 그 건물양식은 병렬식 평면형이다. 바깥채의 중앙에 솟을대문을 두고 좌우로 ㄱ자의 건물에 마굿간, 곳간, 머슴방과 부엌 등을 배치하여 외곽을 구성하였으며 그 안에 외정(外庭)을 두어 공간을 만들고, 내장(內墻)을 쌓아 안채와 사랑채를 구획하고 사랑채에는 ㄱ자의 건물에 광과 변소 등을 배치하였다. 사랑채는 대청마루를 가운데 두고 양쪽에 방을 배치하는 남부형의 가옥구조에 사랑방에 침방(寢房)을 붙인 변형 건물이다. 이 고가는 안채와 사랑채는 본래의 건물이지만 중간채는 화재로 뒤에 중건한 것이며 바깥채도 안채에 비하여 시대적 차이가 있다. 【참고문헌】 충청북도, 1982, <<문화재지>>. 【비 고】 1984년 1월 10일 중요민속자료 제136호 지정

▣ 문화재청 홈 종 목-중요민속자료 136호 명 칭-괴산김기응가옥 (槐山金璣應家屋) 분 류 가옥 -수 량 일곽 지정일--1984.01.10 소재지- 충북 괴산군 칠성면 율원리 907-10 시 대- 조선시대 후기 소유자-김기응 관리자-김기응 낮은 동산을 배경으로 양지바르고 터 좋은 곳에 자리잡고 있는 집으로 칠성고택이라고도 부른다. 안채는 조선 후기(1800년대 초반)에 지은 것이라고 하며 사랑채, 중문채, 대문채 등은 나중에 지은 것들이다. 대문채, 중문채, 사랑채, 행랑채, 안채, 광채, 헛간채로 구성되어 있는 규모가 매우 큰 집이다. 기다란 바깥행랑채 대문을 들어서면 바깥마당이고 그 왼편에 광채가 있다. 광채 위쪽으로 중문간채가 있고 오른쪽에는 사랑채가 자리잡고 있다. 중문을 들어서면 왼쪽에 헛간채, 오른쪽에 다시 중문이 있어 이곳을 들어서면 안행랑채와 안채가 있다. 안채는 ㄷ자형 평면으로 남도식 배치방법을 띠고 있다. 대청을 중심으로 왼쪽에 안방, 부엌(찬방 포함)을 두었으며 오른쪽에 건넌방을 놓았다. 안방과 건넌방 앞에 툇마루를 만들었는데 건넌방 앞까지 설치해 통로로 이용한 점이 특이하며, 한쪽 옆면 전체를 부엌으로 크게 만든 점 역시 주목할 만하다. 사랑채는 ㄱ자 모양으로 안채 쪽에서부터 부엌, 아랫사랑방, 꺾어져 큰사랑방, 대청, 건넌방으로 구성되어 있다. 큰사랑 옆으로는 누마루를 마련하였고 건넌방까지 툇마루를 달았다. 나머지 건물들은 20세기초에 지은 것들로 바깥행랑채는 11칸 크기에 광, 방, 헛간 등이 배치되어 있다. 광채는 6칸으로 양 끝에 온돌을 설치하였다. 집을 지은 기법이 옛 법식을 잘 따르고 있으며 크고 작은 공간구성의 배열 또한 짜임새 있게 갖추고 있는 양반집으로, 우리나라 전통 상류주택연구에 좋은 자료가 되는 건물이다.

<문화재명 괴산김기응가옥(槐山金璣應家屋)> 들을 앞에 두고 길에 면한 길다란 행랑채의 가운데 우뚝 선 솟을대문을 들어서면 바깥마당에 이른다. 바깥마당 서쪽에는 또 하나의 광채가 길게 배치되고 동쪽은 공간감을 형성키 위해 앞의 행랑채가 뒤로 머리를 꼬부렸다. 한대(臺) 높게 마련된 사랑공간을 오른쪽으로 바라보면서 왼쪽에 바깥마당으로 향한 문간채 중문을 ㄹ자로 꺾어 들어서면 가운데 마당이 나타난다. 가운데 마당 서쪽에는 중문간채가 꼬리를 돌려서 ㄴ자로 앉았다. 다시 안채 맞은편에 배치된 광채의 서쪽간 내문(內門)을 들어서면 안마당에 다다른다. 안채는 안마당을 둘러싸서 ㅁ형으로 배치되고 사랑채는 안 광채 앞에 중문간채와 나란히 배치되는데 ㅗ자 모양으로 만들어서 꽁지를 안채 동쪽 날개와 맞춰 오른쪽을 막고 서쪽은 뒤광채와의 사이에 담장을 둘러 샛마당을 구성했다. 사랑마당은 사랑채 앞에 마련되었는데 바깥마당 보다 한 대 정도 높으며 후원(後園)은 사랑채 동쪽에 조성되었다. 샛마당과 안마당, 사랑후원과 안마당, 가운데(중)마당과 사랑마당 사이에는 각각 샛문이 기묘하게 만들어져서 각 공간의 폐쇄감을 높였다. 특히 사랑마당과 바깥마당을 일각대문으로 연결하여 외부와의 접촉을 피하는 별당형식의 공간구성을 보인 점이 흥미롭다. 이와 같이 이 집은 크고 작은 공간들이 여러 가지 형태의 대문들로 연결되어 아름다운 공간율동을 구성하고 있다. 전체적으로 정남향(자좌오간(子坐午間))집이다.

안채는 19세기 초반에 지어진 것으로 추정되며 남도방식의 공간구성을 하였다. 곧 몸채 서쪽 귀에 세로로 긴 3간 부엌을 두고 도리간으로 2간 안방, 2간 대청, 건넌방의 차례로 배치했다. 안방과 건넌방 앞까지의 사이는 툇마루를 시설했는데 건넌방 앞에도 두어서 통로로 이용하는게 특이하다. 대청 앞에는 문없이 바로 마당으로 개방했으며 안방과 대청 사이는 분합문으로 구분했다. 부엌 상부에는 뒤의 2간만 다락을 만들고 서쪽으로 헛기둥을 내밀어서 살강을 설치했다. 살강 위에는 밖으로 비를 막기 위해 따로 눈썹지붕을 해서 이은게 재미있다. 안방과 건넌방 뒤쪽 역시 헛기둥을 세워 반침을 만들었으며 웃방과 대청 사이에는 쪽마루를 깔았다. 서쪽 날개에는 부엌 앞에 구들을 시설했으며 동쪽 날개에는 간반(間半) 크기의 작은사랑, 작은부엌(상부 다락), 광으로 구성되었다. 건넌방과 작은사랑 동쪽에도 조그만 쪽마루가 깔렸다.

구조(構造)는 몸채가 1고주5량(대청 중앙은 긴보 5량), 날개는 3량으로 처리했고 지붕은 골기와 합각(合閣)인데 날개 앞까지 합각을 만든 것이 특색이다. 댓돌은 외벌대 자연석(自然石)이고 네모꼴 높은주초이며 네모기둥이다. 도리는 납도리인데 종도리와 처마도리에만 장혀를 받치고 중도리에는 없다. 외진주 상부에는 단이(보아지)로 대들보를 보강(補强)했으며 대공은 동자주를 했는데 대청(大廳) 중앙만 사다리꼴이다.

사랑채는 1900년(年) 전후(前後)에 지어졌다고 추정되며 특이한 평면구성을 보인다. 서쪽에 건넌사랑을 두고 대청, 좌우 2간(間)의 큰사랑, 맨 동쪽에 약간 높혀 누마루를 시설했다.

큰사랑과 건넌사랑까지의 앞퇴에는 툇마루를 깔고 대청(大廳)은 전면으로 개방(開放)되었다. 건넌사랑과 윗사랑방은 각각 대청으로 불발기 분합문(分閤門)을 달아 틀 수 있도록 계획되었다.

큰사랑은 윗사랑, 샛사랑으로 구분되는데 샛사랑 뒤로 꺾어져서 아랫사랑방을 두었다. 꼬리 맨 뒷부분이 사랑부엌이다. 큰사랑의 각방은 미닫이문으로 구분될 뿐 개방(開放)이 가능하다. 건넌사랑 뒤에는 헛기둥을 세워 반침을 만들고 대청, 윗사랑, 아랫사랑 뒤쪽으로는 쪽마루가 놓였다.

구조는 몸채가 1고주5량이고 꼬리는 3량으로 처리했으며 지붕은 골기와 ·합각지붕 ·겹처마인데 꼬리부분은 박공지붕으로 처리되었다. 댓돌은 화강암 장대석 외벌대이고 네모꼴 높은주초, 네모기둥이며 장혀받친 납도리집이다. 안채와 다른 점은 대들보를 받치는 단이(보아지)가 없는 점이다.

나머지 건물은 20세기(世紀) 초(初)에 지어졌으며 모두 맞걸이 3량구조의 박공지붕집이다. 안의 광채는 대문간과 3개의 광으로 구성된 바 모두 빈지널로 벽을 했다. 중문간채는 모두 9간(間)인데 전면에는 대문간과 헛간을, 꼬리쪽은 구들이 배치(配置)되며 행랑채는 11간(間)으로 가운데 솟을대문과 양옆의 광들과 구들+대청으로 이루어졌다. 바깥 광채는 6간(間)인데 양 끝에 구들이 배치(配置)되고 나머지는 광으로 구성되었다.

사랑채의 합각(合閣)에는 전돌로 완자무늬를 아로새겼으며 샛마당 광채 벽에는 사랑에서 바라볼 수 있게 수복(壽福)무늬와 팔각형 겹곡두무늬가 상긋법으로 그려져 있고 기타 담장의 문양도 화문담으로 아름답게 꾸미고 있다. 집 전체를 둘러싸고 있는 둑담도 인상적(印象的)이다.

14) 金相翊(김상익 1852∼1933) ---본관은 안동으로 괴산군 소수면 수리에서 출생하였으며 고종조 의금부도사를 역임하였다. 1910년 경술 한일합방으로 망국의 울분을 참지 못하고 현직을 버리고 일가족을 이끌고 경상북도 상주군 화북면 용화리 늘티 장바위로 낙향하였다.---당시 이곳 일대가 항일의병 양병의 본거지로 총책을 맡은 한봉수 의병대장과 손잡고 슬하에 장남 세응, 차남 한응, 3남 정응, 4난 성응, 5남 낙응 등 5형제와 온 가족이 피복제조 세탁과 무기제작 수리 그리고 고향인 수리에 추수해 놓은 수백석의 양곡을 陸 (육태)로 운반하여 군량으로 보급하고 밤에는 독립운동 낮에는 왜병과 拉奪(납탈) 등 갖은 고초를 당하면서 수백석지기 재산을 소진하고 고향에 돌아와 호구지책에 급급하면서도 여생을 후회없이 마쳤다.

1945년 8월15일 해방후 4남 성응이 독립유공자의 유족이며 독립유공자라하여 충청북도 초대 내무부장에 취임한 바 있으며 6.25동란때 이로 인하여 납치되어 피살당하였다.(문헌 : 공적비문)

▣ 도정반세기(이승우, 1996) <미군정청 출범> (1945년) 9월 14일 하지 중장의 군정 시정방침이 발표되고 19일에는 군정청이라는 공식 명칭이 선포되었다. 충북도청에서도 10월 하순쯤에 미 군정 체제가 잡혀가기 시작했다. 우선 군정 법령으로 도 기구를 개혁하고 11월초에 충청북도 군정청이 들어서게 되었다. 도 군정장관으로 머피 중령이 임명되고 부군정장관에는 더피 중령이 부임했다. < 중 략 > 1946년 2월 15일자로 한국인 도지사에 윤하영 목사가 선임되었다. 윤지사는 평안북도 의주 출신으로 부임 당시 57세 (1889년생) 였다. 평양신학교를 졸업하고 미국 뉴저지주 프린스톤 신학교에서 수학한 독실한 기독교인으로서 신의주에서 교회 목사로 있으면서 해방을 맞이하여 신의주 자치회 부회장에 추대돼 잠시 일하다가 월남후 미 군정청 여론조사과장, 조선 예수교 장로회 총회장을 역임한 다음 충북지사로 부임했던 출중한 종교지도자였다. 충북지사 재임 3년간의 행적이나 일화에 관하여는 오늘날까지도 심심찮게 화제에 오르내리고 있는데 한결같이 인격과 덕망이 훌륭했던 청빈한 도백이었다는 찬사로 칭송받았던 분이다. 내무부장에는 애국지사이며 덕망가였던 金聲應 씨 (전 서울대 교수 金泰吉 박사의 선친) 가 보임되었는데, 그는 행정경력은 없었지만 일제시대에 항일운동가였으며 지방 주민들로부터 두터운 존경을 받고 있었던 덕망가였다. 그는 두루마기를 입고 턱수염을 쓰다듬으며 근무했었다고 한다. 경찰부장에 선임된 박노태 씨와 김영규 씨도 마찬가지로 비전문적인 지방 유지였다. 이러한 인물 선발 방식은 다분히 미국적 민주주의의 정서와 맥락에서 연유되었을 것이다. < 후 략 >

15) 金鏞應(김용응 1870∼1945) ---본관은 안동이며 괴산군 소수면 수리에서 출생하였고 章陵參奉(장릉참봉)을 지냈다. 1910년 경술 한일합방으로 國破君亡(국파군망)하니 분연히 독립운동에 가담하여 상해임시정부와 긴밀한 연락하에 국내에서 군자금조달에 활약하다가 왜경에 체포되어 광주형무소에서 6개월간 복역한 사실이 있으며 8.15 광복후에 이승만박사가 반민특위위원장에 추천하여 취임케 하려 하였으나 마침 병환으로 취임치 못하고 그의 손이 중죄를 범하였으나, 조부의 독립운동을 한 공로로 인하여 이승만대통령의 특별 배려로 감형의 혜택을 받은 사실이 있다.(문헌 : 문중세진록)

▣ 충청북도 독립유공자공훈록 (2001, 광복회 충청북도지부) <부자독립운동공적비> 괴산 출신으로 일제에 항거하여 독립운동가로 활약한 김용응, 김태규 선생 부자의 공적을 기리기 위하여 건립하였다. 건립일자 : 1991년 소재지 : 소수면 수리 건립기관 : 대한노인회 괴산군지회 관리기관 : 대한노인회 괴산군지 회 시설규모 : 2.7m 공훈내용 : 김태규 154쪽 참조

16) 김태규 (金泰珪) 1896∼미상

충청북도 괴산 사람이다. 그는 3·1독립운동 직후 국내에서 설립된 독립운동단체인 대한민국청년외교단의 재무부장으로 활동했다. 동단은 1919년 5월 조용주, 연병호, 이병철 등이 외교활동을 행동지침으로 표방하고 서울에서 결성한 것으로서, 본부인 중앙부를 서울에 두고, 국내의 각처와 해외조직으로 상해지부를 설치하였는데, 중앙부의 부서 구성은 총무를 중심으로 외교부, 재무부, 편집부, 외교원, 외교특파원 등으로 이루어졌다. 동단의 활동은 외교선전 활동과 관련된 외교원의 해와파견 및 기관지 {외교시보}의 발간등 선전물 간행이 주된 것으로서, 재무부장의 책임을 맡았던 그는 이같은 활동에 필요한 자금지원을 관장했다. 그러던 중 동년 10월에 그는 외교연구를 목적으로 상해에 파견되었으며, 한편으로 임시정부에 참여하여 임시정부 충청북도 괴산군 조사원으로 임명되었다. 이러한 임무를 띠고 국내에 다시 들어 왔다가 동년 11월말 동단의 조직이 발각됨으로써 일경에 체포된 그는 1920년 6월 29일 대구지방법원에서 징역 1년형을 언도받고 옥고를 치렀다. 정부에서는 그의 공훈을 기리어 1990년에 건국훈장 애국장 (1963년 대통령표창)을 수여하였다.

註 판결문 91920.6.29 대구지방법원) 조선민족운동연감 60 고등경찰요사 191, 193 명치백년사총서(김정명) 제1권 분책 208 한국독립운동사 (문일민) 209 한국독립사 (김승학) 하권 115 독립운동사 (국가보훈처) 4권 301, 448 독립운동사자료집 (국가보훈처) 9권 421

17)김형식 화백 관련 (조선일보/수도권전국) [중부] 빨치산 출신 화가 김형식 개인전 (2002.10.20) 사상범으로 장기 복역한 후 고향에 묻혀 작품활동을 하는 화가 김형식(金瀅植·76)씨가 후배 예술인들의 도움으로 개인전을 연다. 김씨는 19~25일 청주 조흥문화갤러리에서 유화, 수채화, 아크릴 등 25점의 작품을 모아 전시회를 갖는다. 이번에 선보이는 작품은 ‘고목’, ‘천변(川邊)’, ‘뜰’, ‘갈산고지’ 등으로 자연을 벗삼아 고독하게 생활하는 자신의 삶과 심경을 표현하고 있다. 김씨의 삶은 격정과 혼돈으로 얼룩졌던 한국 현대사를 그대로 닮았다. 사회주의에 심취했던 그는 서울 법대를 중퇴하고 월북, 한국전쟁때 빨치산으로 활동하다 경남 밀양 부근에서 체포돼 20여년간 수인생활을 했다. 출소 후 47세에 결혼해 고향인 충북 괴산군 소수면 수리에 정착했으며, 4년전 교통사고로 부인이 사망한 후 혼자 생활하고 있다. 서울 배재중학교 재학시절부터 그림을 그려온 김씨는 빨치산 활동과 교도소 복역, 농촌 정착후의 생활 등을 소재로 삼아 다양한 작품을 내놓고 있다. ‘겨울산’, ‘수인’, ‘다시 찾은 고향’ 등이 대표작이다. 김씨는 1999년 11월 첫 개인전을 열었다. (劉泰鍾기자 youh@chosun.com )

|