본문

|

|

|

1) 명빈 묘소 소개 (김태서(익). 김발용(군) 제공 내용(2002. 4.)

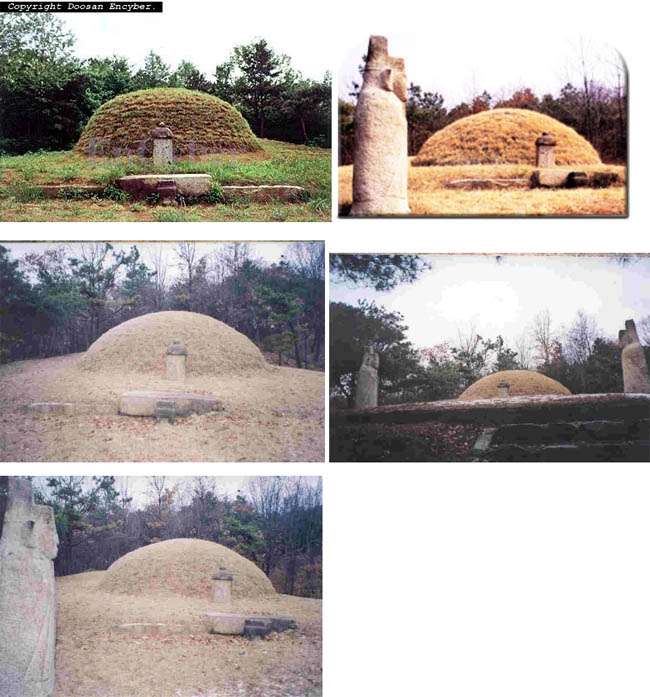

소재지 : 경기도 구리시 아천동 산14번지. 국가지정 사적 제364호. 지정일 : 1991년 10월 25일

1991년 10월25일 사적으로 지정된 명빈묘는 조선조 제3대 태종의 후궁인 명빈(明嬪) 김씨의 묘이다. 명빈(?-1479)은 지돈령부사(知敦寧付事) 안정공(安靖公) 김구덕(金九德)의 딸로 본관은 안동(安東)이다. 태종 11년(1411) 11월 명빈으로 책봉(冊封) 되었고 성종 10년(1479) 6월5일 사망하기까지 태종부터 성종에 이르는 7대에 걸쳐 내명부를 지켰으나 태종과의 후사는 없다 일명 아천동 동사골 구릉(丘陵)에 2천5백 여평의 규모로 조영되었으며 묘역의 석물(石物)은 표석 1기, 문인석 1쌍, 상석(혼유석) 향로석 등이 있다.

<history.seoul.go.kr/>에서 아차산 동쪽 기슭 구리시 아천동 산 14번지에 조선 태종의 후궁인 명빈 김씨의 묘소가 있다. 1991년 묘역과 주변 2,500여평이 사적 제364호로 지정되었다. 명빈 김씨는 김구덕(최초에는 상기 사이트에 김오문(金五文)으로 기록되어 있었으나 김영환(문)의 노력으로 金九德으로 정정함)의 딸로 태종의 후궁이 되어 성종 10년(1479)에 세상을 떠났다. 묘는 민묘처럼 나지막하게 봉분이 조성되어 있고 후면에 ‘楊州□□面成化己亥七月初七日’이라고 새겨져 있어 1479년에 세운 것임을 밝히고 있다.......라고 기록되어 있습니다.

2) 명빈 관련 기록내용 (2002. 4. 4. 영환(문) 제공) 가) 조선왕조실록 태종 11년. 11월. 20일(정축) (김씨를 명빈으로, 노씨를 소혜 궁주로, 김씨를 숙공 궁주로 책봉하다)

김씨(金氏)를 봉하여, 명빈(明嬪)을 삼고, 노씨(盧氏)는 소혜 궁주(昭惠宮主)를, 김씨(金氏)는 숙공 궁주(淑恭宮主)를 삼았다. 임금이 김구덕(金九德)에게 벼슬을 제수하고자 하여 지신사(知申事) 김여지(金汝知) 등에게 이르기를,

“판각(判閣)이나 근시(近侍)의 벼슬은 빈(嬪)의 아비로 시킬 수 없을까?” 하니, 대답하였다. “전례(前例)로는 마땅히 군(君)을 봉하여야 합니다.” 임금이 말하였다. “옛적에 한(漢)나라에서 유씨(劉氏)가 아니면 왕이 되지 못하였으니, 이것이 비록 사정(事情)은 다르나, 군(君)을 봉할 수 없고, 또 후세에 예(例)로 삼으면 불가하다. 임금이 말하였다.

“천자(天子)가 황후(皇后)에게 제후(諸侯)가 부인(夫人)에게 천지(天地) 일월(日月) 같아서 높고 낮은 것이 등급이 있는데, 예전 사람이 말하기를, ‘남편이 아내에게 굴한다.’ 하였으니, 만일 헌수(獻酬) 기거(起居)를 예(禮)가 있으면, 장차 어떻게 할 것인가?” 예조 참의(禮曹參議) 허조(許稠)가 대답하였다. “경적(經籍)에 있지 않기 때문에 그 자세한 것은 알 수 없으나, 남편은 아내의 벼리[綱]가 되는데, 어떻게 항례(抗禮)할 수가 있겠습니까?”

나)조선왕조실록 세종 10년 3월10일(임진) / 판돈녕부사 김구덕의 졸기

판돈녕부사(判敦寧府事) 김구덕(金九德)이 졸(卒)하였다. 구덕은 본관(本貫)이 안동(安東)이니 상락군(上洛君) 김묘(金昴)의 아들이다. 나이 19세에 진사(進士)생원시(生員試)에 합격하고, 음직(蔭職)으로 산원(散員)에 보직(補職)되었다. 여러 번 사헌 규정(司憲糾正)으로 천전(遷轉)되어 잡단(雜端)과 형조 의랑(刑曹議郞)을 거쳐 나가서 단양(丹陽)·청풍(淸風)·한주(韓州)의 세 군의 군수(郡守)가 되었다. 사헌 중승(司憲中丞)으로 전직되어 지사간(知司諫)으로 옮기고, 또 해주(海州)·광주(廣州)·청주(淸州)의 세 주(州)의 목사(牧使)와 연안 부사(延安府使)와 판통례문사(判通禮門事)가 되었다. 딸이 태종전(太宗殿)으로 뽑혀 들어와 명빈(明嬪)이 되었으므로 동지총제(同知摠制) 한성부 윤(漢城府尹)으로 승진되고, 강원도 관찰사가 되고 들어와서 참지의정부사(參知議政府事)가 되었다. 또 한성윤(漢城尹)으로서 들어와 천추절(千秋節)을 하례하고, 조금 후에 지돈녕부사(知敦寧府事)가 되었다.

졸(卒)하매 조회를 3일 동안 폐하고, 조문(弔問)하고 부의(賻儀)를 내리고, 안정(安靖)이란 시호(諡號)를 내렸으니, 화합함을 좋아하여 다투지 않는 것을 안(安)이라 하고, 너그럽고 즐거워하여 고종명(考終命)한 것을 정(靖)이라 한다. 성품이 온량(溫良)하여 사람들을 예(禮)로서 대접하고 평소에 사장(詞章)을 좋아하여 시(詩) 읊기를 폐하지 않았다. 아들은 김오문(金五文)이었다.

다) 조선왕조실록 세종 09년 4월 9일(정묘) / 김씨를 왕세자(문종)의 휘빈으로 봉하다 (2002. 4. 4. 영환(문) 제공)

김씨(金氏)를 왕세자(王世子)의 휘빈(徽嬪)으로 봉하였다. 임금이 원유관(遠遊冠)을 쓰고, 강사포(絳紗袍)를 입고 근정전(勤政殿)에 거둥하여 문무 여러 신하를 거느리고 판부사 최윤덕(崔閏德)과 병조 참판 성엄(成)을 보내어 왕세자빈에게 책인(冊印)을 주었다. 판돈녕 김구덕(金九德)이 그 아들 총제(摠制) 김오문(金五文)을 데리고 대궐에 나아와 임금께 사은하였다.

라) 명빈에 대한 여러 역사자료 오기 내용 정정 작업 소개(영환님(문)의 노고로 2002. 4--2002. 12. 사이에 정정됨)

두산대백과사전에 명빈에 관한 최초 기록 오류가 있었음. 그런데 이 내용을 검증 없이 인용한 여러 사이트들이 '명빈의 부친이 김구덕(金九德)이 아닌 오라버니 김오문(金五文)'으로 기재하고 있거나, '명빈은 세종의 후궁'으로 기록하고 있었음. 이를 영환님(문)께서 노력하여 바르게 정정함 *정정한 사이트명 : 두산대백과사전, 야후! 백과사전, 서울시사편찬위원회의, 남양주시 교육청, 금곡초등학교 홈페이지

<두산백과대사전 EnCyber 기록 내용>(정정 이전 내용) *명빈묘 明嬪墓 개요 :경기 구리시 아천동(峨川洞)에 있는 조선 세종의 후궁인 명빈 김씨의 묘. 지정번호 : 사적 제364호. 소재지 : 경기 구리시 아천동 .시대 : 1479년(성종 10). 크기 : 지정면적 8,138㎡. 종류 : 묘.--내용.

사적 제364호. 지정면적 8,138m2. 조성시기 1479년(성종 10). 명빈 김씨는 김오문(金五文)의 딸로, 세종의 후궁이 되어 1479년에죽었다. 능의 시설은 둘레돌[護石]과 곡장(曲墻)이 없이 민간인의 묘처럼 나지막하게 봉분이 조성되었고, 설상(設象)은 혼유석(魂遊石)과 문인석(文人石)만 갖추었다. 묘갈(墓碣)에는 전면에 ‘明嬪金氏之墓’라 새겨져 있고 후면에 ‘楊州ㅇㅇ面成化己亥七月初七日’이라 새겨져 있어 1479년 음력 7월 7일에 세운 것임을 알 수 있다.

마) 명빈 관련 역사 자료 (2002. 7. 21. 주회(안) 제공) <문화재청 홈페이지>내에 소개 되어 있는 명빈관련 역사 자료 ★사적 364 명빈묘(明嬪墓) 경기 구리시 국유 ★국보 282 흑석사목조아미타불좌상병복장유물(黑石寺木造阿彌陀佛坐像幷腹藏遺物) 경북 영주시 이산면 석포리 1380-1 흑석사 (온양민속박물관보관) ★국보 282-2 전적(典籍) 경북 영주시 이산면 석포리 1380-1 흑석사 (온양민속박물관보관) ★보물 959 기림사비로자나불복장전적(祇林寺毘盧舍那佛腹藏典籍) 경북 경주시 기림사 ★보물 1107 묘법연화경<권제5∼7>(妙法蓮華經<卷第五∼七>) 서울 관악구 호림박물관 ★보물 1125 불설대보부모은중경(佛說大報父母恩重經) 서울 송파구 서울시 송파구 ★보물 1252 상교정본자비도량기법<권제9∼10>(詳校正本慈悲道場饑法<卷第九∼十>) 전남 장흥군 보림사

사) 명빈 관련 각종 역사자료 상세 소개(2002. 5. 20. 태서(익) 제공)

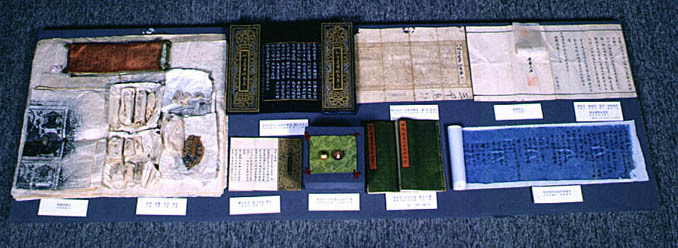

(1) 흑석사목조아미타불좌상병복장유물(黑石寺木造阿彌陀佛坐像幷腹藏遺物) : 경북 영주시 이산면 석포리 1380-1 흑석사 (온양민속박물관보관) 불상 (국보 282-1) 전적 (국보 282-2) 직물류 (국보 282-3) 기타 복장물 오향,칠약,오곡,칠보류,사리함 (국보 282-4)

(1) 복장기는 조선 세조4년(1458)에 목조아미타불 삼존상(三尊像)을 조성한 기록이다. 이 기록은 성철(性哲), 성수(性修)의 화주(化主)로 태종의 후궁(後宮)인 의빈(懿嬪) 권씨(權氏), 명빈(明嬪) 김씨(金氏)와 효령대군(孝寧大君)등 왕실과 종친(宗親)들의 시주(施主)와 이소세(李小世), 이화(李華)등 275인(人)의 시주로 이루어졌음을 밝히고 있다. 그리고 이 불상을 조성하는데 화원(畵員)에 이중선(李重善), 이흥손(李興孫), 김박(金朴)에 이송산(李松山), 각수(刻手)에 황소봉(黃小奉), 소목(小木)에 양일봉(梁日峯) 등이 참여하여 제작되었음을 알려주고 있다.

(2) 문화재청 홈페이지 (http://www.ocp.go.kr/)에서(2002. 12. 14. 주회(안) 제공)

<국보 282호 흑석사목조아미타불좌상병복장유물>(黑石寺木造阿彌陀佛坐像幷腹藏遺物) 흑석사는 경상북도 영풍군 이산면 석포리에 소재하고 있는 사찰이다. 이곳에는 통일신라시대에 조성된 석조여래좌상이 보물 제681호로 지정되어 있고 또한 삼국시대의 석조마애여래상이 있어 늦어도 통일신라시대에 창건된 사찰임을 알 수 있는데 임진왜란 때 소실되어 폐찰로 내려오다가 1945년에 중창한 사찰이라 한다.

최근에 이 사찰의 대웅전에 봉안되어 있는 목조아미타불상의 복장에서 복장기와 불상조성권선문 등 복장유물이 발견되었다. 그리하여 이 아미타불상은 세조4년(1458)에 조성된 삼존상 가운데 한 분이고 원래 정암산 법천사의 불상임을 알 수 있었다. 흑석사 주지스님의 말에 의하면 해방 이후에 옮겨온 불상이라 한다.

법천사는 지광국사현묘탑비가 있는 강원도 원주군 부론면 법천리에 있는 명봉산(鳴鳳山) 법천사가 널리 알려져 있지만 산명(山名)이 틀려 어느 곳의 법천사인지 알 수 없다. 법천사는 경기도 개성, 충청도 회덕 계족산(鷄足山), 전남 무안군 승달산(僧達山), 경남 하동군 법산(法山), 경남 고성군 무량산(無量山), 평남 용강군 석골산(石骨山)등에 있었거나 현존하고 있음이 기록에 나타나고 있으나 권 문에 보이는 정암산(井巖山) 법천사는 확인되지 않고 있다.

(1) 목조아미타불좌상(木造阿彌陀佛坐像) 이 불상은 조선초기에 조성된 대표적인 목불좌상(木佛坐像)이다. 머리는 나발(螺髮)이며, 높은 육계 위에 정상계주(頂上계珠)가 놓여 있어서 조선초기의 특징이 잘 나타나 있다. 얼굴은 계란형의 수척한 모습으로 단정하고 아담한 형태를 표현하고 있으며 체구도 단정한 어깨, 세장한 신체 등의 표현으로 단정하고 수척한 수형(隋形)의 형태를 보여주고 있다. 통견(通肩)의 법의(法衣)는 일정한 두께를 표현하였는데 의문(衣文)은 간략하게 처리하였으며, 왼팔굽위에 Ω형의 특징있는 의문(衣文) 표현과 배 위의 평행의습선의 표현 등 조선초기의 특징을 잘 나타내고 있다. 이러한 양식적 특징은 조성기(造成記)와 대공덕경(大功德經)에 이 불상이 법천사(法泉寺)의 당주(堂主)로 천순이년(天順二年)인 1458년에 조성된 아미타삼존불(阿彌陀三尊佛)의 본존불(本尊佛)이라는 기록과 정확히 일치하고 있어서 조선초기(朝鮮初期) 조각사연구(彫刻史硏究)에 귀중한 자료로 주목된다.

(2) 복장유물(腹藏遺物)법천사(法泉寺) 목조아미타불상(木造阿彌陀佛像)에서 나온 복장유물(腹藏遺物)은 복장기와 불상조성권선문, 불상조성권선문, 불설대보부모은중경 목판본, 백지묵서불조삼경합부, 금니묘법연화경 권2변상도, 감지은니묘법 연화경 3권, 부적 등의 전적류와 사경보(寫經褓) 등 직물류(織物類), 사리·오향·칠약·오곡· 리·구슬등 일반적인 복장유물이다. 이 복장유물은 목조아미타불 조성의 절대년도를 알려 줄 뿐 아니라 개별적인 가치에 있어서도 서지학· 직물연구에 귀중한 자료이다. 복장기는 조선 세조4년(1458)에 목조아미타불 삼존상(三尊像)을 조성한 기록이다. 이 기록은 성철(性哲), 성수(性修)의 화주(化主)로 태종의 후궁(後宮)인 의빈(懿嬪) 권씨(權氏), ★명빈(明嬪) 김씨(金氏)와 효령대군(孝寧大君)등 왕실과 종친(宗親)들의 시주(施主)와 이소세(李小世), 이화(李華)등 275인(人)의 시주로 이루어졌음을 밝히고 있다. 그리고 이 불상을 조성하는데 화원(畵員)에 이중선(李重善), 이흥손(李興孫), 김박(金朴)에 이송산(李松山), 각수(刻手)에 황소봉(黃小奉), 소목(小木)에 양일봉(梁日峯) 등이 참여하여 제작되었음을 알려주고 있다. 이 복장기는 불상제작 년도와 제작에 참여한 인물이 나열되어 있어 조선초기의 불상연구에 귀중한 자료가 되고 있다.

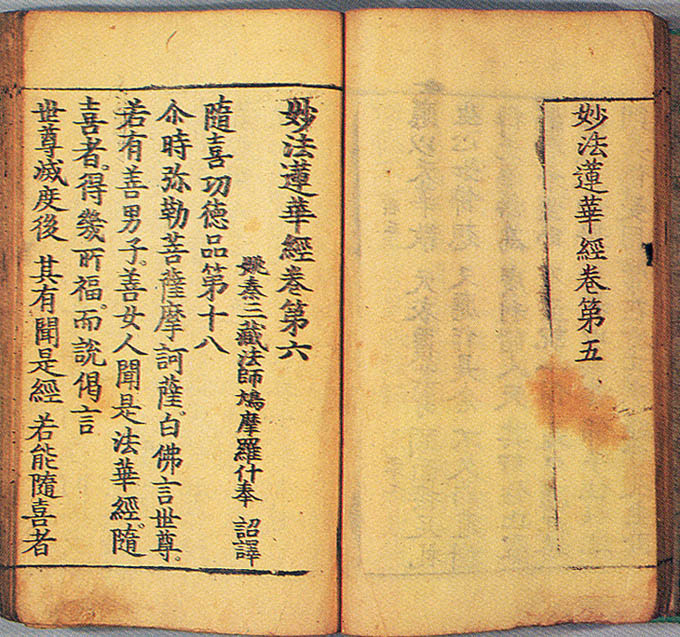

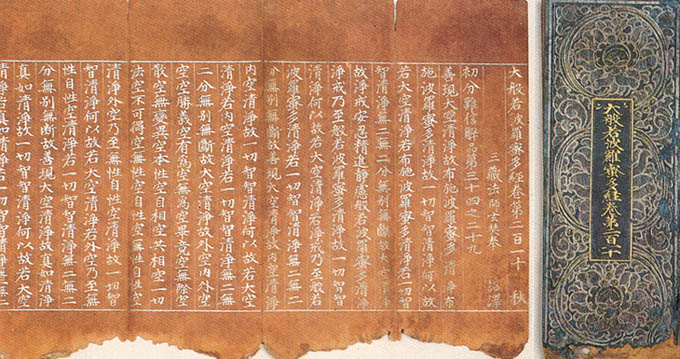

(2) 묘법연화경 권6 (法蓮華經<卷第五∼七>). 보물 1107호. 서울 관악구 신림11동 1707 호림박물관 소재

1) 이 책은 후진의 구마라습이 한문으로 번역한 것을 문종 1년(1451)에 태종의 빈(嬪)인 명빈 김씨가 태종, 세종, 세종의 비인 소헌왕후, 그리고 부모의 명복을 빌기 위해 간행한 것이다. 목판에 새겨 닥종이에 찍은 것으로, 권 제5 ·6·7의 3권이 1책으로 되어있다. 크기는 세로 28.8㎝, 가로 18.6㎝이다.

2) 주회(안) 조사 제공 내용. (문화재청 홈페이지에서) 이 책은 법화경으로 약칭되는 한국 불교의 기본경전 가운데 하나일 뿐아니라 가장 널리 유통되어 우리 나라 불교 사상에 가장 큰 영향을 끼친 경전이다. 이 판본은 조선조 문종 1년(1451)에 태종(太宗)의 빈(嬪)인 ★명빈김씨(明嬪金氏)가 태종대왕(太宗大王), 세종대왕(世宗大王), 소헌왕후(昭憲王后)와 아버지 안정공(安靖公) ★김구덕(金九德), 어머니 장경택주(莊敬宅主) 신씨(辛氏)의 명복을 빌기 위해 간행한 것이다.

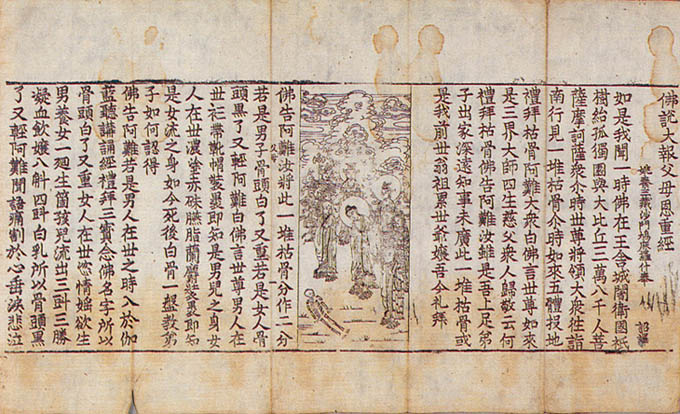

(3) 불설대보부모은중경(佛說大報父母恩重經) : 서울시 송파구 잠실동 86 아시아 선수촌아파트 15동 1602호 송성문 소장

1) 불설대보부모은중경은 줄여서 ‘부모은중경’, ‘은중경’이라고 부르기도 하는데, 부모의 소중한 은혜에 대한 부처님의 가르침을 얘기한 경전이다. 구마라습이 번역한 것이며, 이 책은 세종 14년(1432)에 후궁인 명빈 김씨에 의해 간행된 것이다. 닥종이에 찍은 목판본으로 병풍처럼 펼쳐서 볼 수 있는 형태이며, 접었을 때의 크기는 세로 33.5㎝, 가로 11.3㎝이다.

2) 주회(안) 조사 제공 내용. (문화재청 홈페이지에서) 이 부모은중경(父母恩重經)은 조선조 초기 왕실(王室)에서 간행된 책으로 부모의 은혜를 설한 불교의 효경(孝經)으로 널리 알려진 경전이다. 권말(卷末) 정암(定菴)의 발문(跋文)에 의하면 세종(世宗)14(1432)에 세종(世宗)의 후궁(後宮)인 ★명빈(明嬪) 김씨(金氏)의 발원(發願)으로 간행되고 도인(道人) 의호(義浩)가 각수(刻手)로 참여했음을 알 수 있다. 책뒤에 부모은중태골경이 합철되어 있다.

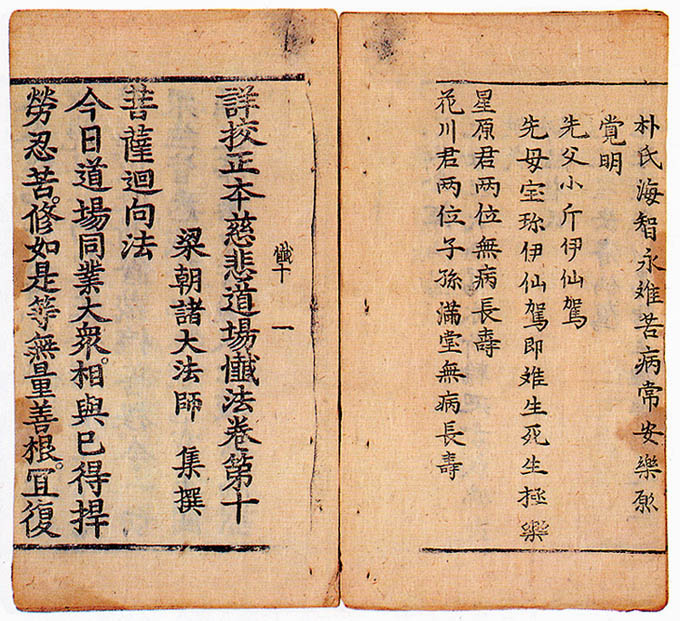

(4)상교정본자비도량기법(校正本慈悲道場饑法<卷第九∼十>). 보물 1252호 : 전남 장흥군 유치면 봉덕리 45 보림사 소재

1) 이 책은『자비도량참법』이 후대로 내려오면서 착오가 생기고 잘못 전해지자 여러 고승들이 다시 바르게 교정한 것으로, 10권 가운데 권 제9와 10이다. 나무에 새겨 찍어낸 목판본으로 2권이 한 책으로 되어 있다. 세종 29년(1447)에 김구덕의 아들과 명빈 설월헌인(雪月軒人) 등이 태종, 원경왕후, 소헌왕후 그리고 부모의 명복을 빌기 위해 새긴 것을 세조 8년(1462)에 간경도감<刊經都監:세조 7년(1461)불경을 한글로 풀이하여 간행하기 위해 설치한 기구>에서 다시 찍어 낸 것이다.

2) 주회(안) 조사 제공 내용. (문화재청 홈페이지에서)

세종 29년(1447)에 ★김구덕의 아들(→?김오문)과 ★명빈 설월헌인(雪月軒人) 등이 태종, 원경왕후, 소헌왕후 그리고 부모(→아버지 안정공(安靖公) 김구덕(金九德), 어머니 장경택주(莊敬宅主) 신씨(辛氏))의 명복을 빌기 위해 새긴 것을 세조 8년(1462)에 간경도감<刊經都監:세조 7년(1461) 불경을 한글로 풀이하여 간행하기 위해 설치한 기구>에서 다시 찍어 낸 것이다. 이 책은 양(梁)나라의 여러 고승(高僧)들이 10권 40품으로 편찬한 것 가운데 제9∼10권으로 육도중생(六道衆生)을 위한 예불(禮佛)과 보살회향법(菩薩廻向法) 및 발원(發願)이 서술되어 있다. 이 책의 내용은 중생이 살아가면서 짓는 원한이나 온갖 죄를 참회(懺悔)를 통하여 괴로움에서 벗어나게 하는 의식집(儀式集)이다.

이 판본은 조선 세종 29년(1447) ★김구덕(金九德)의 아들(→?김오문)과 ★명빈 설월헌인(明嬪 雪月軒人), 소혜궁주 노씨(昭惠宮主 盧氏), 신순궁주 정민(愼順宮主 正敏) 등이 발원하여 태종(太宗), 원경왕후(元敬王后), 소헌왕후(昭憲王后)의 명복을 빌고 자기들 부모(→아버지 안정공(安靖公) 김구덕(金九德), 어머니 장경택주(莊敬宅主) 신씨(辛氏))의 영가(靈駕)를 천도하기 위해 새긴 것을 그후 세조 8년(1462) 간경도감(刊經都監)에서 중수(重修)하여 찍어낸 것이다.

(5) 기림사비로자나불복장전적 (祇林寺毘盧舍那佛腹藏典籍. 총 54권 중 제 43권)-보물 959호. 경북 경주시 양북면 호암리 420. 기림사 소재, (2002. 12. 14. 주회(안) 제공)

불설대보부모은중경(佛說大報父母恩重經) 합각(合刻) 불설장수멸죄호제동자다라니경(佛說長壽滅罪護諸童子陀羅尼經)은 세종(世宗)14년(1432)에 ★명빈김씨(明嬪金氏)가 주관하여 간행했다.

그후 내명부(內命婦) 종오품(從五品) 벼슬인 소훈윤씨(昭訓尹氏) 극온(克溫)이 돌아가신 아버지의 천도를 위해 1462년에 찍어낸 것이다. 조선조 초기 왕실(王室)에서 간행(刊行)된 책인 만큼 새김이 정교하고 장정(裝訂) 또한 매우 정성을 기울인 책으로 포갑까지 온전하다

아) <신증동국여지승람 내 기록 내용> (2003. 4. 25. 윤만(문) 제공)

▣ 제3권 p429<안동대도호부 인물 고려(高麗) ; 김구덕(金九德)> --김구덕(金九德) : 제안(齊顔)의 아우이다. 문음(門蔭)으로 벼슬에 나가서 숭정(崇政) 판돈녕부사(判敦寧府事)에 이르렀다. 시호는 안정(安靖)이다. 여러 번 이름난 고을의 수령을 지냈는데, 죽은 뒤에 백성들이 그를 사모함이 있었다.

▣ 제4권 p340<창원도호부 형승(形勝) ; 김구덕(金九德)> 형승 합포는 큰 진(鎭)이다 : 이첨(李詹)의 영성기(營城記)에 있다. 범이 웅크린 듯, 용이 서린 듯하다 : 김구덕(金九德)의 시에 있다.

자) 명빈(明嬪) 김씨(金氏)의 졸기(卒記) (2003. 10. 8. 윤만(문) 제공)

--명빈(明嬪)이 졸(卒)하였다. --승정원(承政院)에 전교(傳敎)하기를, “전례(前例)에 빈(嬪)이 졸하였을 때에 조회를 받았는가?” 하니, 좌승지(左承旨) 김승경(金升卿)·우승지(右承旨) 이경동(李瓊仝)이 아뢰기를, “빈이 졸하였을 때에 예(禮)로는 조회를 정지한 일이 없었고, 다만 은정(恩情)의 정도를 보아서 후(厚)하게 하고 박(薄)하게 할 뿐입니다.” 하니, 전교하기를, “금일(今日)의 일이 후일(後日)의 예(例)가 될 것이다. 근일(近日)에 군신(群臣)에게 조회받지 아니하였으니, 내가 마땅히 조회를 받을 것이다.” 하고, 드디어 받았다. --빈은 태종(太宗)의 후궁(後宮) 김씨(金氏)였다. ≪출전 : 성종실록 105권 성종10년 6월 5일(경인)≫

차) 변계량(春亭)이 안정공께 준 시 (2004. 3. 17. 태서(익) 제공)

출전 : 춘정집(春亭集) 제3권 시(詩) 사명을 띠고 가는 김 참지(金參知) 구덕(九德) 의 시운에 따라

문명 시대 소년이 사명 띠고 나가니 / 少年觀國際文明 전별의 그 시가 구절마다 청아하네 / 贈別新詩句句淸 우습게도 병들어서 두문불출하던 나도 / 自笑病夫甘閉戶 호기 생겨 필단을 마음대로 휘둘렀네 / 筆端豪氣 ? 縱橫

*작자 변계량(卞季良)--(2004. 3. 17. 영환(문) 제공) 1369(공민왕 18)∼1430(세종 12). 조선시대 초기의 문신. 본관은 밀양(密陽). 자는 거경(巨卿), 호는 춘정(春亭). 검교판중추원사(檢校判中樞院事) 옥란(玉蘭)의 아들이며, 어머니는 제위보부사(濟危寶副使) 조석(曺碩)의 딸이다. 이색(李穡)·권근(權近)의 문인이다. 어려서부터 총명하여 네살에 고시의 대구를 외우고 여섯살에 글을 지었다. 1382년(우왕 8) 진사시에 급제하고, 이듬해 생원시에도 급제하였으며, 1385년 문과에 급제하여 전교주부(典校主簿)·비순위정용랑장(備巡衛精勇郎將)겸 진덕박사(進德博士)가 되었다. 1392년 조선왕조의 건국과 더불어 천우위중랑장(千牛衛中郎將)겸 전의감승(典醫監丞)이 되었으며, 의학교수관(醫學敎授官)을 거쳐 1396년(태조 4)에는 교서감승(校書監丞)에 지제교(知製敎)를 겸하였다. 태종초에는 성균관악정, 사제감소감 겸 예문관응교와 직제학을 역임하였으며, 1407년(태종 7) 문과중시에 을과 제1인으로 뽑혀 당상관에 오르고 예조우참의(禮曹右參議)가 되었다. 이듬해 세자좌보덕(世子左輔德)이 되고, 그뒤 예문관제학·춘추관동지사 겸 내섬시판사·경연동지사 등을 거쳐, 1415년 세자우부빈객이 되었다. 이때 가뭄이 심하여 상왕이 크게 근심하므로 하늘에 제사하는 것이 예는 아니나 상황이 절박하니 원단(圓壇)에 빌기를 청하여 태종이 그에게 제문을 짓게 하고 영의정 유정현(柳廷顯)을 보내 제사드리게 하니 과연 큰비가 내리었다. 그뒤 태종말까지 수문전제학·좌부빈객·예문관대제학 겸 성균관대사성·우빈객·예조판서·경연지사·춘추관지사·의정부참찬 등을 역임하였다. 1420년(세종 2) 집현전이 설치된 뒤 그 대제학이 되었고, 1426년에 우군도총제부판사(右軍都摠制府判事)가 되었다. 특히 문장에 뛰어나 거의 20년간 대제학을 맡아 외교문서를 작성하였으며, 과거의 시관으로 선비를 뽑는 일에 지극히 공정을 기하여 고려말의 폐단을 개혁하였다. 그러나 대제학으로서 귀신과 부처를 섬겨 하늘에 제사를 지냈다 하여 주위로부터 ‘살기를 탐내고, 죽기를 두려워 한 사람’이라는 비난을 받았다. 고려말과 조선 초기의 정도전(鄭道傳)·권근으로 이어지는 관인문학가의 대표적인 인물로서 〈화산별곡 華山別曲〉·〈태행태상왕시책문 太行太上王諡冊文〉을 지어 조선왕조의 건국을 찬양하였다. 저서로는 《춘정집》 3권 5책이 있다. 《태조실록》의 편찬과 《고려사》 개수(改修)에 참여하였고 기자묘(箕子墓)의 비문과 〈낙천정기 樂天亭記〉·〈헌릉지문 獻陵誌文〉을 찬하였다. 《청구영언》에 시조 2수가 전한다. 거창의 병암서원(屛巖書院)에 제향되고, 시호는 문숙(文肅)이다.

|

.

.