본문

|

|

|

(2003. 11. 7. 윤만(문) 제공) 1) 연려실기술 별집 제6권 관직전고(官職典故) 기사(耆社)

태조(太祖) 3년 갑술에 임금의 나이가 60세였다. 도읍을 한양(漢陽)으로 옮기고, 이내 기로소(耆老所)에 들어가서 어휘(御諱 임금의 이름)를 서쪽 누각(樓閣) 벽 위에 쓰고, 비단으로 바른 창을 끼워 보호하였다. 이곳에 나이 많고 학문과 덕행이 있는 여러 신하들을 모아 잔치를 베풀고, 특히 친필로 토지와 노비(奴婢)와 염분(鹽盆) 등 물건을 하사하여 신하들을 도왔다. 《기사고사(耆社故事)》

○ 문신(文臣)으로서 나이 70세가 되고 벼슬이 정경(正卿 판서)에 오른 자라야 비로소 기사(耆社)에 들어가는 것을 허락하여 ‘기로소 당상(耆老所堂上)’이라고 일컬었는데 정원(定員)은 없었다. ○ 국초(國初)에 권희(權僖)·권중화(權仲和)·김사형(金士衡)·이거이(李居易)·이무(李茂)는 문신(文臣)이 아니었으며, 김사형.조준(趙浚)·이무는 아직 70세가 되지 않았다. 이것은 제도(制度)를 정하기 전에 들어간 것이었던가. 이의현(李宜顯)이 쓴 〈제기로소(題耆老所) 제명록후(題名錄後)〉에 있다. ○ 심수경(沈守慶)이 기록한 데에는 이무와 최항(崔恒) 사이에 최윤덕(崔潤德)이 있는데, 최윤덕은 무신(武臣)이요, 나이도 70세가 되지 않는다.

○ 기로(耆老)의 모임이 있는 것은 아름다운 일이다. 당(唐)과 송(宋) 때에 어진이들이 결사(結社)를 만들어 이름을 남긴 후로, 이것이 우리나라에 미쳐 풍류(風流) 있는 여러 선비들이 그 뒤를 이어서 꽃다운 이름을 전한 것이 명부로 남아 있다. 본조(本朝)에 이르러서 더욱 확장하여 봄, 가을의 좋은 철이면 서로 왕래하면서 잔치하고 놀았는데, 비단 신하들만 즐긴것이 아니라 임금도 참여하여, 이를 권장하고 하사하는 은전이 구비되었으니, 태조가 어휘(御諱)와 친필을 서쪽 누각 위에 남겨놓은 것만 보더라도 충분히 알 수 있다. 심희수(沈喜壽)가 지은 《기로소선생안(耆老所先生案)》 〈중수서(重修序)〉에 상세하다.

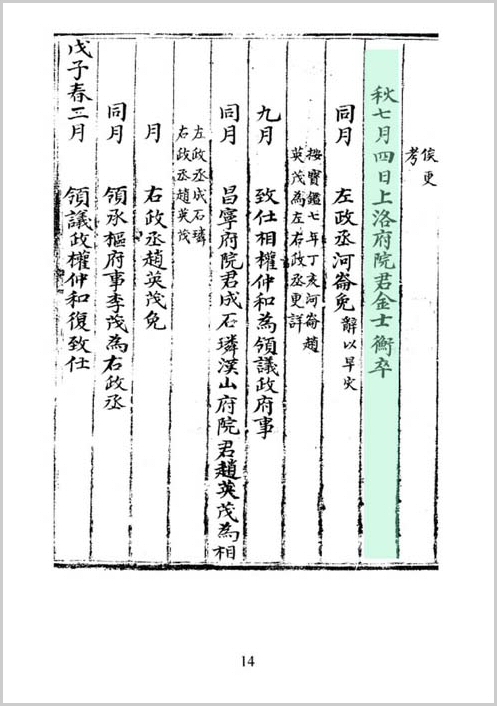

2) 연려실기술 제2권 태조조 고사본말(太祖朝故事本末) 태조조의 상신(相臣)다섯 사람

[김사형(金士衡)] 김사형은, 자는 평보(平甫)이며, 호는 낙포(洛圃)이고, 본관은 안동(安東)이다. 상락군(上洛君) 영구(永煦 ☞영후의 오기))의 손자이다. 고려 때 삼사좌사(三司左使)까지 지냈고, 조선에 들어와 개국·정사공신(開國定社功臣)으로 상낙부원군(上洛府院君)을 봉하고, 계유년(1393)에 정승으로 제수하였으며, 기로소에 들어갔고 시호는 익원공(翼元公)이다.

○ 공은 평생에 한 번도 탄핵을 당하지 않았다. ○ 우왕 때에 조준과 같이 간관으로 있었는데, 당시에 적임자를 얻었다고 하였다. ○ 태조가 평주(平州)온천에 갔을 때에 야차(野次 천막친 곳)로 공과 남은을 불러 놓고 임금이 되기 전 정답게 지내던 것과 개국할 때에 수고한 것을 말하고, 술을 마시면서 예전에 친할 때와 같이 대하였다. 태조 5년에 도통 처치사(都統處置使)로 삼아 대마도와 일기도(一岐島)를 치게 하니, 다음해 정월에 이기고 돌아왔다.

3) 연려실기술 제1권 태조조 고사본말(太祖朝故事本末) 고려말 정사의 문란과 왕업의 일어남

○ 공양왕의 세자 석(奭)이 명 나라에 갔다가 돌아오니, 태조가 황주(黃州)에 나가 맞이하였다. 해주(海州)에서 사냥을 하다가 한 마리 노루를 쫓아 쏘아 맞혔는데, 미처 고삐를 잡지 못하여 말이 진창에 빠져 거꾸러졌다. 태조는 몸이 매우 편찮아 남여[肩與]를 타고 돌아왔다. 과거에 시중 정몽주가 태조의 위엄과 덕망이 날로 높아가는 것을 꺼려, 그의 무리들과 더불어 같이 태조를 해치고자 꾀하더니, 이때에 이르러 태조가 말에서 떨어졌다는 말을 듣고 기뻐하는 빛이 있었다. 대간을 추겨 말하기를, “이성계가 지금 말에서 떨어져 병이 위독하다. 마땅히 먼저 그의 우익(羽翼)인 조준(趙浚) 등을 제거한 뒤에 도모할 수 있겠다.”하고, 드디어 삼사좌사(三司左使)조준, 정당 문학(政堂文學)정도전, 밀직사남은(南誾), 예조판서윤소종, 판전교시사(判典敎寺事) 남재(南在), 청주 목사 조박(趙璞)을 탄핵하였다. 왕이 그 탄핵하는 글을 도당(都堂)에 내려 주자, 몽주가 안에서 선동하여, 조준을 비롯한 여섯 명을 모두 먼 곳으로 귀양보내고 자기들의 당파인 순군천호(巡軍千戶)김귀련(金龜聯), 형조 정랑(形曹正郞)이번(李幡) 등을 조준 등이 귀양간 곳에 나누어 보내서 장차 국문하여 죽이기로 하였다. 그때 태종이 제릉(齊陵) 곁에서 여막을 지키고 있다가 태조가 말에서 떨어져 돌아온다는 말을 들은데다, 또 태조가 서울에 들어오는 날 몽주가 난을 일으키고자 한다는 것을 듣고, 곧 달려가 길에서 맞이하여 벽란도(碧瀾渡)에 이르러 몽주의 음모를 아뢰기를, “몽주가 필시 우리 집을 몰락시킬 것이니, 속히 서울에 들어가야 됩니다. 중도에 머물러 자고 있을 수는 없습니다.”하였다. 태조가 허락하지 아니하니, 태종이 두 번 세 번 간청하였다. 태조가 병을 억지로 참고 밤을 새워 가서 밝기 전에 서울에 들어갔다. 몽주가 성헌(省憲)을 추겨 번갈아 소장을 올려 조준과 정도전 등을 베기를 청하니, 태조가 말하기를, “이러한 무고는 변명하지 않으면 안되겠다.”하고, 장차 조정에 가려 하는데, 편찮아서 일어날 수가 없었다. 정종과 이화(李和) 의안대군(義安大君)·이제(李濟)·황희석(黃希碩)·조영규(趙英珪) 등을 보내어 대궐에 나아가 아뢰기를, “지금 성헌(省憲)이, 전하를 세울 때 조준이 다른 사람을 세우자는 의논이 있는 것을 신이 저지시켰다고 말하고 있으나, 조준이 어느 사람과 그런 논의를 하였으며, 신이 저지시키는 말을 들은 사람이 그 누구인지, 조준 등을 불러서 대간과 더불어 대질하게 하소서.”하고, 두세 번 왕복하였으나, 왕이 듣지 않고 뭇 소인들의 참소와 모함은 더욱 급하여졌다. 태종이 은밀히 몽주를 죽이기를 청하니, 태조가 듣지 않고 말하기를, “죽고 사는 것은 명이 있으니, 다만 마땅히 순하게 받을 뿐이다.”하였다. 태종이 굳이 청하니, 태조가 말하기를, “속히 돌아가서 너의 큰 일이나 마쳐라. 제릉에 돌아가 상주 노릇을 마치라는 것”하였다. 태종이숭교리(崇敎里)의 옛 집에 앉아서 걱정하여 결정을 못내리고 있는데, 문을 급히 두드리는 소리를 듣고 나가 보니, 광흥창사(廣興倉使) 정탁(鄭擢)이었다. 그가 극력 말하기를, “백성들의 이해가 이 시각에 결정이 납니다.

왕후와 장상이 어찌 따로 종자가 있겠습니까.” 하였다. 태종이 드디어 정종(定宗)과 이제와 더불어 의논하기를, “몽주는 안 죽일 수 없다. 내가 마땅히 그 허물에 대한 책임을 지겠다.”하고, 이두란(李豆蘭)으로 하여금 몽주를 저격하게 하니, 두란이 말하기를, “우리 상공(相公)이 모르는 일을, 내가 어찌 감히 하겠는가.” 하였다.태종이 조영규 등을 불러 말하기를, “우리 이씨가 왕실에 충성한 것은 나라 사람들이 알고 있는 터인데, 지금 몽주의 모함에 빠져 악명을 덮어 쓰고 있다. 우리 휘하에 사람이 많으면서 이씨를 위하여 힘을 다할 사람이 한 사람도 없는가.”하니, 영규가 말하기를, “힘을 다하기를 원합니다.” 하였다. 이에 태종은 영규와 조영무(趙英茂)·고려(高呂), 이부(李敷) 등으로 하여금, 도평의사사에 들어가 몽주를 저격하게 하려 하는데, 홀연히 행인을 벽제(?除)하는 소리가 났다. 나가 보니, 몽주가 문에 도착하였다. 태조의 서형 원계(元桂)의 사위 변중량(卞仲良)이 그 모의를 몽주에게 누설하였기 때문에, 몽주가 동태를 살피고자 하여 문병을 칭탁하고 온 것인데, 태조가 몽주 대접하기를 전과 같이 하였다. 이화가 태종에게 말하기를, “몽주를 죽이는 것은 지금이 기회입니다. 상공께서 성내실 것이 두려우니, 어찌할까요.” 하였다. 태종이 말하기를, “기회는 놓칠 수 없다.” 하고, 영규에게 명령하여 칼을 가지고 길가에서 기다리게 하였다. 그때 전 판개성부사(前判開城府事) 유원(柳源)이 죽었으므로 몽주가 지나다가 그 집에서 조상하느라고 오래 머물렀기 때문에, 영규들이 병기를 준비하여 가지고 기다릴 수 있었다. 몽주가 이르렀을 때, 영규가 달려가 쳤으나 맞지 아니하였다. 몽주가 돌아보고 꾸짖으며 말을 채찍질하여 달아났다. 영규가 달려가 말 머리를 치니, 몽주가 떨어져서 달아나는 것을 고려(高呂) 등이 베어 죽였다. 태종이 들어가 아뢰니, 태조가 크게 놀라면서 일어나 성내어 말하기를, “우리 집이 평소에 충효로 알려졌는데, 너희들이 함부로 대신을 죽였으니, 나라 사람들이 내가 몰랐다고 하겠느냐.”하였다. 태종이 말하기를, “몽주 등이 우리집을 몰락시키려 하는데, 어찌 앉아서 망하기를 기다리겠습니까.” 하였는데, 태조의 성냄이 바야흐로 대단하였다. 신덕왕후(神德王后)가 얼굴빛을 가다듬고 말하기를, “공이 항상 대장군으로 자처하였는데, 어찌 이렇게까지 놀라고 두려워하십니까.”하였다. 이튿날 태조가 황희석을 보내어 아뢰기를, “몽주가 죄인들과 붕당을 만들어 은밀히 대간을 유인하여 충량(忠良)한 사람들을 모함하다가 이제 이미 죽임을 당하였습니다. 조준 등과 대간을 불러서 밝게 판정하소서.”하였다. 왕이 어쩔 수 없어서, 이에 대간을 순군옥에 가두고, 배극렴(裵克廉)과 김사형(金士衡)에게 명하여 국문하게 하였다. 좌상시(左常侍)김진양(金震陽)이 말하기를, “몽주와 이색·우현보(禹玄寶)가 이숭인(李崇仁)·이종학(李種學)·조호(趙瑚)를 보내서 신들을 추겨 탄핵하게 하였습니다.” 하였다. 이에 숭인 등 3인을 순군옥에 가두고, 조금 뒤에 김진양과 이확(李擴)·이래(李來)·이돈(李敦)·권홍(權弘)·정희(鄭熙)·김묘(金畝)·서견(徐甄)·이작(李作)·이신(李申)·이숭인·이종학을 먼 곳으로 귀양보냈다. 유사(有司)가 말하기를, “진양(震陽) 등의 죄는 참형(斬刑)에 해당됩니다.”하니, 태조가 말하기를, “진양 등은 몽주 등의 추김을 받았을 뿐이다. 어찌 함부로 형벌을 내리겠는가.”하였다. 이로 말미암아 진양 등은 죽음을 면하게 되고, 이색은 한주(韓州)로 내쳤다.《용비어천가》·《동각잡기》

4) 연려실기술 제1권 태조고사본말(太祖朝故事本末) 태종정사(太宗定社) 무인년(1398) 가을 무인년(1398) 가을에 태조가 병이 들었는데, 정도전이 태조의 요양을 위하여 다른 곳으로 옮길 것을 의논하자고 핑계하여 모든 왕자를 불러 이 기회에 난을 일으켜서 자기 당이 안에서 어떻게 처치하고자 하였다. 전(前) 참찬(參贊)이무(李茂) 또한 정도전의 당인데, 모의한 것을 다 태종에게 몰래 누설하였다. 그때에 태종이 모든 형들과 더불어 항상 근정전(勤政殿) 문 밖에서 잤었는데, 원경왕후(元敬王后 태종의 비)가 아우 민무질(閔無疾)과 모의하여 종 김소근(金小斤)을 보내어 후(后 원경왕후)가 갑자기 배가 아프다고 고하니, 태종이 곧 집으로 돌아왔다. 태종이 후와 민무질과 더불어 한참동안 가만히 이야기하였는데, 후가 울면서 태종의 옷깃을 잡고 궐내에 가지 말라고 하였다. 태종이 말하기를, “어찌 죽음을 두려워하여 가지 않겠는가. 또 모든 형들이 다 궐내에 있으니, 이 일을 알리지 않을 수 없다.”하며, 분연히 나갔다. 후가 문 밖까지 따라 나와서 말하기를, “조심하고 조심하소서.”하고, 곧 동생 대장군 민무구(閔無咎)와 장군 민무질과 함께 모의하여 병기와 말을 몰래 준비하여 태종을 응원할 계책을 세워놓고 기다렸다.

태종이 대궐에 이르니, 한 내시가 안에서 나와 말하기를, ꡒ전하께서 병세가 중하여 다른 곳으로 피우(避寓)하고자 하오니, 모든 왕자는 다 들어오시오.“하였다. 그 전에는 궁문에 모두 등불이 밝혀져 있었는데, 이 밤엔 등불이 없어서 사람들이 더욱 의심하였다. 태종이 거짓으로 뒷간에 가서 생각하고 있을 때, 익안군 방의(益安君 芳毅)와 회안군 방간(懷安君 芳幹)과 상당군(上黨君)이백경(李伯卿)이 뒤따라 와서 불러 말하기를, ”정안군 정안군(靖安君), 장차 어이할꼬.“하였다. 태종이 말하기를, ”왜 소리를 높이는가.“하고, 또 손으로 소매를 치면서 말하기를, ”계책이 없으니, 어떻게 할까.“하고는 방의·방간·백경과 함께 달아나 영추문(迎秋門)으로 나왔다. 태종이 말하기를, ”우리 형제는 말을 광화문 밖에 세워 놓고 천명을 기다리는 것이 좋겠다.“하고, 사람을 보내서 정승 조준(趙浚)과 김사형(金士衡) 등을 불렀다. 조준은 한창 점쟁이에게 길흉을 점치고 있었던 참이라 계속 재촉하므로 겨우 일어나서 오는데, 갑옷을 입은 사람들이 많이 따라왔다. 태종이 사람을 시켜서 예빈시(禮賓寺) 앞 돌다리에서 가로막고 다만 몇 사람만 데리고 오게 하였다. 태종이 조준을 보고 말하기를, ”공들은 이씨의 사직을 근심하지 않느냐.“하였다. 조금 있다가 조신들이 많이 모여들었다. 조준과 사형 등이 정청에 들어가 앉으려고 하는데, 태종이 말하기를, ”만약 궁중에서 출병을 하여 우리 군사들이 조금 물러간다면, 저들은 궁중에서 나온 군사들 가운데로 들어갈 것이다.“하고, 그들에게 말하기를, ”우리 형제는 노상에 말을 세우고 있는데, 정승이 정청에 들어가 앉는 것은 마땅하지 않다.“하면서 운종가(雲從街)에 앉게 하고는, 백관을 불러 모았다. 찬성 유만수(柳曼殊)가 그의 아들을 데리고 오자, 태종이 그에게 갑옷을 주며 자기 뒤에 세우니, 이무(李茂)가 말하기를, ”만수는 방석의 당입니다.“하였다. 만수가 말에서 내려 태종의 말 고삐를 잡고 말하기를, ”내가 마땅히 여쭙겠습니다.“하였는데, 김소근(金小斤)이 칼로 그 부자를 찔러 죽였다.

태종이 무사를 거느리고 정도전 등을 정탐하니, 그때 이직(李稷)과 함께 남은(南誾)의 첩의 집에 모여서 등불을 밝히고 즐겁게 웃고 반종(伴從)들은 다 졸고 있었다. 이숙번으로 하여금 일부러 활을 쏘아 기왓장 위에 떨어지게 하고는 불을 놓아 집을 태우니, 도전이 이웃집 봉상시 판사 민부(閔富)의 집에 숨었는데, 민부가 소리질러 말하기를, “배가 불룩하게 나온 사람이 우리 집에 들어 왔다.” 하였다. 군사가 들어가 수색해서, 도전이 칼을 짚고 기어서 나오는 것을 잡아 태종 앞으로 나오니, 도전이 우러러보고 말하기를, “만약 나를 살려 주시면 힘을 다하여 보좌하겠습니다.”하였다. 태종이 말하기를, “네가 이미 왕씨를 저버리고 또 이씨를 저버리고자 하느냐.”하며, 즉시 목을 베어 죽였다. 그의 아들 정유(鄭游)와 정영(鄭泳)도 피살되었다. 남은은 남몰래 미륵원(彌勒院) 포막(圃幕)에 숨었는데 뒤쫓는 병사들에게 죽었고, 이직은 거짓으로 하인이 되어 지붕에 올라가서 불끄는 시늉을 하여 죽음을 면하였다.

궁중에서는 불나는 것을 바라보고 크게 소동이 나서 포(砲)를 쏘니, 방석(芳碩)의 당이 출군하고자 하였다. 군사들로 하여금 세자를 모시고 성에 올라가서 정찰하게 하였는데, 광화문으로부터 남산에 이르기까지 철기(鐵騎)가 가득 뻗쳐 있었기 때문에 두려워서 감히 출동하지 못하니, 사람들이 말하기를, “신이 도운 것이다.” 하였다.

태종이 궁중에 입직한 여러 군사에게 말을 전하여 나오라고 하니, 서로 거느리고 담을 넘어 나와서 근정전(勤政殿) 이남은 텅 비었다. 새벽에 태조가 처소를 청량전(淸?殿)으로 옮기니, 조준 등이 백관을 거느리고 정도전과 남은 등의 죄를 아뢰고, 또 세자를 폐하고 새로 책봉하고자 청하였다. 태조가 방석에게 이르기를, “너한테는 편하게 되었구나.” 하였다. 방석이 절하고 나갈 때 현빈(賢嬪 방석의 부인)이 옷을 붙들고 우는데, 방석이 옷을 뿌리치고 나갔다. 또 방번을 쫓아낼 것을 청하니 태조가 이르기를, “세자도 이미 그만두었으니, 네가 나간들 무슨 해가 있겠느냐.”하였다. 흥안군(興安君) 이제가 곁에 있다가 오히려 칼을 빼어 두리번거리자, 공주가 이제에게 말하기를, “우리 부부가 만약 정안군 집으로 간다면 살 것이다.”하였다. 방번이 서쪽 문으로 나갔는데, 태종이 손을 잡고 말하기를, “네가 내 말을 듣지 아니하여 이런 지경에 이르렀다. 잘 가거라, 잘 가거라.”하더니, 도당(都堂)에서 뒤쫓아 가 중도에서 죽였다.《동각잡기》

4) 연려실기술 별집 제2권 사전전고(祀典典故) 산릉(山陵)붙임 장사의 제도 ○ 태조 병자년에 현비(顯妃)강씨(康氏)가 승하하니, 조준(趙浚)·김사형(金士衡) 등이 아뢰어 공신(功臣) 한 사람을 시켜 3년 동안 능을 지키게 하고, 영구히 정식(定式)으로 삼기를 청하니, 임금이 이를 조아 안평군(安平君) 이서(李舒)를 시켜 능을 지키게 하였다.《조야기문》

5) 연려실기술 별집 제18권 변어전고(邊?典故) 서쪽 변방[西邊] ○ 태조 5년(1396)에 김사형(金士衡)·남재(南在)가 대마도를 쳤다.

6) 연려실기술 제1권 태조조 고사본말(太祖朝故事本末) 정릉(貞陵)의 폐복(廢復) ▣ 홍무(洪武) 병자년(1396) 8월에 현비 강씨(顯妃康氏)가 죽었다. 문하 시중 조준과 김사형 등이 아뢰어, 공신 한 사람을 시켜 능을 3년간 지키게 하기를 청하니, 안평군(安平君) 이서(李舒)로 하여금 능을 지키게 하였다. 처음에 정릉동(貞陵洞)에 장사지냈다가 뒤에 사을한리(沙乙閒里)에 옮겼다. 《야언별집(野言別集)》

7) 연려실기술 별집 제1권 사전전고(祀典典故) 제향(祭享) 종묘에는 4계절 중의 첫달 상순과 납일(臘日)에 큰 향사가 있고, 초하루·보름과 시속명절 정조(正朝)·한식·단오·추석·동지에 작은 제사가 있다.

○ 영녕전에는 봄·가을의 첫달 상순에 큰 향사가 있고, 임금이 친히 제사드리는 것은 여름·겨울·납일인데 섭사제(攝事祭)도 함께 진설하였다. 《오례의》

○ 태조 1년 10월에 임금이 친히 종묘에 제사드렸다. 하루 앞서 임금이 백관을 거느리고, 사당송경(松京)의 종묘 동문 밖에 이르러 사배례(四拜禮)를 행하고, 제삿날에 임금이 면류관·곤룡포를 갖추어 입고 나가 친히 술을 부어 강신(降神)하고 신위에 잔을 올렸고, 세자가 아헌(亞獻)하고, 우의정김사형(金士衡)이 종헌(終獻)하였다. 제사를 마친 다음 대차(大次)로 돌아와서 중외 관원들의 조회와하례를 받고 평두연(平兜輦)을 타고 시가에 이르니, 성균박사(成均博士)가 여러 생도들을 거느리고 가요(歌謠) 3편을 바쳤는데, 그 첫째는 ‘천감(天監)’이니 천명을 받은 것을 찬미한 것이고, 둘째는 ‘화산(華山)’이니 도읍을 정한 것을 찬미한 것이며, 셋째는 ‘신묘(新廟)’이니 사당을 세우고 친히 제사 올린 것을 찬미한 것이었다.

○ 태종 11년에 임금이 친히 태묘에 제사하고 근신들에게 이르기를, “전에는 친히 제사드린 후에 으레히 재궁(齋宮)에서 제관들에게 벼슬을 제수하였다. 그런데 종묘에 친히 제사드리는 것은 원래 보통 있는 일인데 지금 또 제관들에게 벼슬을 준다면 아마도 후일에 준례가 될 것 같다.” 하면서 드디어 제관들에게 벼슬 주는 일을 정지하고, 종헌관(終獻官)하륜(河崙)에게는 안장을 갖춘 말을, 봉조관(奉俎官)김승주(金承?)와찬례(贊禮)안성(安省)·집례(執禮)허주(許稠) 및 여러 대언(代言)에게는 어구(御廐)의 말을 주었으며, 종실과 대신들을 불러 음복연(飮福宴)을 광연루(廣延樓)에 베풀어서 마음껏 즐기고 파하였다.

○ 15년에 예조에서 《종묘작헌의주(宗廟酌獻儀注)》를 올렸는데, 허주가 지은 것이다. 개국 초기에는 왕후의 신주를 내어 모시는 궁위령(宮?令)은 조정 관원으로 썼었는데, 이때에 와서 정승 박은(朴?)이 《문헌통고(文獻通考)》에서 내시를 쓴다는 글을 인용하여, 조정 관원은 왕후의 신주를 받들 수 없다고 하면서, 참찬 허주와 더불어 제도를 개정하여 내시를 썼다.

○ 성종이 매양 제삿날을 당하면 축문에 선왕의 시호가 들어 있어 사사 침소(寢所)로 가져오게 하는 것이 마음에 미안하다고 하면서, 반드시 친히 향실(香室)에 나가서 수결(手決)을 두었다. 중봉집(重峰集)

8) 연려실기술 별집 제11권 정교전고(政敎典故) 궁방(宮房)의 절수(折受) 태조조에 배극렴(裵克廉)·조준(趙浚)·김사형(金士衡)·정도전(鄭道傳)·남은(南誾) 등이 아뢰기를, “왕자 여러 분의 복어(服御 타는 수레)와 추종(騶從)을 갖추지 않을 수 없고, 용도를 넉넉하게 하지 않을 수 없으니, 본과(本科) 외에 토지를 더 하사하실 것을 바랍니다.”하니, 임금이 조용히 잠저(潛邸) 시절의 일을 이르기를, “본과(本科)의 토지가 백여 결이니 역시 기한(飢寒)에 이르지는 않을 것인데, 만약 또 더 준다면 사람들이 반드시 내가 내 아들에게 사정(私情)을 쓴다고 말할 것이다. 하물며 경기(京畿)의 토지가 한정이 있는데 어찌 지나치게 주겠는가. 경(卿) 등이 만약 더 주려고 하거든 먼저 공신(功臣)에게 주고, 그 예에 의하여 왕자에게 주어야 옳을 것이다.”하였다. 남은이 아뢰기를, “모든 공신은 과전(科田) 밖에 이미 따로 준 전토가 있으니, 왕자에게 전토를 더 주는 것이 어찌 불가하겠습니까.”하니, 임금이 남은을 보면서 이르기를, “나더러 이미 공신전을 주었으니 또 여러 아들에게도 주란 말인가.”하였다.《국조보감》

9) 연려실기술 제2권 태조조 고사본말(太祖朝故事本末) 태조조의 명신(名臣) [조운흘(趙云?)] 조운흘은, 호는 석간(石澗)또는 서하옹(棲霞翁)이라고도 한다. 이고, 본관은 풍양(?壤)이다. 고려 때 밀직사였으며, 조선에 들어와서 검교정당문학(檢校政堂文學) 제수되었으나 봉록을 받지 않고 졸하였다.

○ 공은 어려서부터 뛰어나게 훌륭하고 재주가 많았으며, 세상에 영합하지 않았다. 고려 말에 세상이 어지러운 것을 보고 청맹(靑盲)이 되었다. 핑계대어 벼슬을 하지 않았다. 조선에서는 계림(鷄林)과 강릉(江陵) 두 곳의 부윤을 지내다가 얼마 안되어 병이 있다 핑계대고 광주(廣州)고원촌(古垣村)에 숨어서 나오지 않았다. 좌의정 상락공 김사형이 찾아가 벼슬을 하라고 권하니, 공은 소매 넓은 베적삼에삿갓을 쓰고 나와 길게 읍하고 한 마디도 말하지 않았다. 사형이 혼잣말로, “뻣뻣한 이 늙은이의 태도는 지금도 어찌 할 수가 없구나.”하고 돌아갔다. 공은 날마다 소를 타고 정금(鄭金)과 광나루[廣津] 두 원(院)으로 다니면서 행려(行旅)를 구제하였다. 일찍이 노래 하나를 읊기를,

“鐸누른 소를 타고 청산 옆에 있으니, 추하고 추한 그 풍신은 베 한 필의 가치도 못된다.“ 하였다.《필원잡기》

10) 시중(侍中) 김사형(金士衡)을 축하하는 시의 서 (2004. 3. 7(익) 제공) 출전 : 양촌선생문집 제18권 (序類) 상락(上落) 김공(金公 상락은 봉호(封號))이 처음 시중을 배수할 때, 국로(國老 나라의 원로) 창녕(昌寧 본관) 성공(成公)이 그 가문의 아름다움을 서술하고 시(詩)를 지어 축하하였는데, 명경 거유(名卿巨儒)들이 이어 화답한 시 몇 수와 공이 어명을 받고 동정(東征)주D-001할 때 전별차 지은 많은 갱운(賡韻 남의 시에 차운하여 화답하는 것)을 연이어 큰 축(軸)을 만들고, 호정(浩亭) 하공(河公 이름은 륜(崙))이 그 끝에 발문(跋文)을 붙였다. 그 의론이 관후하고 정대한 것을 주로 하고 또한 권무하고 규계(規戒)하는 뜻이 있으니, 공의 덕량(德量)을 더욱 잘 형용한 것이다. 어떤 이가 공에게, “시(詩)에 서문이 있는 지 오랜지라, 이 책머리에 서문이 없을 수 없다.” 하니, 공이 나에게 서문을 지으라 하였다. 나는 이렇게 생각한다.

“자고로 훈벌(勳閥)이 대대로 경상(卿相)이 되어 원씨(袁氏)의 4세에 5공(公)이 난 것과 양씨(楊氏)의 4세를 이어 태위(太尉)가 난 것은 전사(前史)에 칭찬하였다. 공의 선대는 충렬공(忠烈公 충렬은 시호. 이름은 방경(方慶))으로부터 더욱 빛나 현달한 벼슬인 시중으로 국정(國政)을 도맡음에, 그의 충성과 장절(壯節)은 좋은 일이거나 나쁜 일이거나 변함이 없었고 뛰어난 훈업(勳業)은 사책에 실려 있어, 나라 사람이 지금까지 우러러본다. 문영(文英 문영은 시호. 이름은 순(恂))ㆍ정간(貞簡 정간은 시호. 이름은 영후(永煦))이 계승하여 상락(上洛 봉호. 지금의 상주(尙州))에 습봉(襲封) 되었고, 정간은 또한 정승을 배수하여 우리 일가 계림공(鷄林公)과 뜻을 같이하고 협력하여 나라를 다스렸는데, 그들이 남긴 풍토와 공렬은 지금까지 우뚝하며, 공의 선대인(先大人) 역시 현달하였으나 지위가 덕망에 비해 만족하지 못했던 것을 공에게 물려 주었다. 공은 관후한 도량과 강명(剛明)한 기질로 흥왕하는 국운을 도와 빛나게 왕업(王業)을 열어 놓고, 시중에 배수되어 임금을 도와 만세의 무궁한 터전을 세우고 위대하게 일대 종신(宗臣)의 우두머리가 되었다. 그가 동정(東征)할 적에는 위덕(威德)이 닿는 곳마다 싸우지 않고 스스로 굴복하며 투항하는 자가 잇닿아 해구(海寇 왜적(倭賊))가 영원히 소탕되었으니, 공은 참으로 편안하게 웃고 즐기면서 정신으로 적을 막아 내는 사람이라 하겠다. 일찍이 《춘추(春秋)》 수지(首止)의 의리주D-002를 본받아 적장(嫡長)을 세워 종사(宗社)를 정하고 제정(帝庭 명(明)나라 조정)에 들어가 주달(奏達)하여 특별히 그 공로를 치하받더니, 이미 돌아와서는 스스로 공이 높아 부귀가 찼다는 것으로 사직하고 집에 돌아가 한가로이 지내는 지가 1년쯤 된다.

지금 우리 전하께서 정성을 다하여 정사를 도모하심에, 다시 공을 등용하여 좌정승을 삼는 명이 내리니 국인(國人)이 모두 기뻐하며 경사로 여겨 태평을 기대하였다. 공은 더욱 조심하고 삼가며 온화한 마음으로 의관을 단정히 하고 성색(聲色)에 동하지 않으면서 간편함을 조으매, 일이 잘 시행되어 중외(中外)가 안정되니, 위로는 전하의 위임을 저버리지 않고 아래로는 국가의 기대를 저버리지 않는 것이라 하겠다. 공의 자손 역시 모두 진중하게 법도를 지켜 조금도 세도를 끼고 교만한 태도가 없으니, 공의 훈계가 본래부터 가정에 잘 시행되었음을 알 수 있다. 공로가 나라에 드러나고 덕이 가정에 쌓였으니, 공의 대대로 아름다운 경사가 또한 마땅히 길이 계승되어 쇠하지 않을 것이요, 나라와 더불어 낙을 같이 누릴 자가 장차 천백 세에 이르도록 다하지 않으리니, 어찌 전사(前史)에 훌륭하다고 일컬어진 사람이 여기에 비할 수 있으랴! 그 근본은, 다만 조심하고 삼가는 공의 한 마음에 있으니 공은 더욱 힘쓰라. 나는 공의 알아줌을 받은 지 오랜지라 아첨하지 않는다. 때문에 이미 찬미하고 글을 지어 권면한다.”

[주 D-001] 동정(東征) : 1396년(태조 5) 10월에 왜구(倭寇)가 동래(東萊)·울진(蔚珍) 등지에 침입하므로, 12월에 김사형(金士衡) 등을 보내어, 일기(壹岐)와 대마도(對馬島)를 치게 한 일을 가리킨다. 《太祖實錄 五年條》 [주 D-002] 수지(首止)의 의리 : 장자를 세운다는 뜻. 춘추 시대 위(衛) 땅 수지에 있었던 의로운 일을 가리킴인데, 희공(僖公)·제후(齊侯)·송공(宋公) 등이 수지에 회합하여 맹세하고 왕태자(王太子)를 세워 주(周) 나라 안정시키기를 모의하였다. 《春秋 僖公 五年》

11) ▣ 익원공(士衡) 할아버지 장지(葬地)에 얽힌 이야기 ▣ (2004. 3. 9. 윤만(문) 제공) 평산 신씨(平山申氏)는 고려 건국 초기의 공신(功臣) 신숭겸(申崇謙)의 후손으로, 본래의 근거지는 곡산(谷山)이었다. 하루는 고려 태조 왕건이 말을 타고 평산 지역을 지나가는데, 마침 하늘 저쪽에 기러기가 줄지어 날아가는 것이 보였다. 이때 왕건은 자기를 보필하여 가는 신숭겸을 돌아보며, "자네가 저 기러기의 맨 앞에 날아가는 놈을 활로 쏘아 맞춰 보라. 정확하게 쏘아 떨어뜨리면 내 후한 상을 내리겠다."

하고, 손가락으로 기러기를 가리키면서 말했다. 그래서 신숭겸은 곧 날아가는 기러기를 향해 화살을 겨누어 쏘았다. 시위를 떠난 화살은 멀리 날아가, 줄지어 날고 있는 기러기의 맨 앞의 놈 두 눈을 꿰뚫어 관통했다. 그런데 화살을 맞은 기러기는 곧장 땅으로 떨어지지 않고 오랜 동안 여러 고을(縣)을 빙빙 돌아와서 왕건이 탄 말 앞에 와 떨어졌다. 그래서 왕건은 감탄을 금치 못하고, 그 기러기가 빙 돌았던 지역의 여러 고을 땅을 모두 신숭겸에게 하사했다. 이렇게 해 신숭겸은 평산 지역으로 옮겨와 자리 잡았고 자손 대대로 살았다. 그러고 세월은, 어느 사이에 5백여 년이나 흘러갔다.

뒤에 조선시대 세종 임금 때, 신숭겸의 후손 신효창은 벼슬이 2품에 올랐었는데, 그는 풍수지리설에 깊은 지식을 가져서 우리나라 전국 산천의 근원을 다 알고 있었다. 그래서 좋은 묘지를 구해달라고 부탁하는 사람이 있으면, 신효창은 힘들여 산에 오르는 일이 없이, 누워서 어느 고을에서 왔느냐고 묻고는 이야기했다. "그 고을이라면, 어느 마을 뒤에 가면 어떻게 생긴 골짜기가 있고, 얼마만큼 높은 산봉우리가 몇 개 있는데, 그 몇 번째 봉우리 어느 지점이 좋은 자리이니 거기에 묘를 쓰시오. 후손 중에 아마 정승까지는 몰라도 판서 정도는 날 것이요." 이렇게 말하는데, 아무리 멀고 험악한 산골이라도 가서 보면 그가 지적한 말과 조금도 틀리지 않았다.

하루는 신효창이 장인 김사형(金士衡)의 장지를 구하기 위해 봉안역(奉安驛) 뒷산에 올라갔다. 동쪽으로 바라보고 있다가, "내 오대산의 좌우 양쪽 산맥 줄기는 일찍이 알고 있었으나, 그 중앙 산맥을 찾지 못해 애태웠는데, 지금 보니 저기에 있구나." 라고 말하고, 손뼉을 치면서 좋아했다. 그러고는 말을 달려 곧바로 양근군(楊根郡) 서쪽으로 가서 한 지점을 지적하여 묘지를 정했다. 재실(齋室)을 지을 장소를 찾지 못하고 헤매다가, 잠시 쉬는 사이에 고단하여 깜빡 잠이 드니, 꿈속에 푸른 옷을 입은 청의동자(靑衣童子)가 나타나 알려주었다.

꿈을 깬 신효창은 청의동자가 일러준 장소에 재실을 짓고, 그 이름을 '중은(中隱)'이라 했다. 그것은 오대산 중앙 맥이 여기에 와서 멈춰 숨어 있다는 뜻이었다. 또한 그 산 이름을 '청제(靑帝)'라고 했는데, 그것도 청의동자가 나타나서 일러준 것과 연관을 맺어 그렇게 이름을 지은 것이었다. 당시 신효창과 친하게 지내던 임자심(任子深)이 신효창에게서 그 풍수지리 법을 배워, 약간 터득해 알고 있었다

《출처 : [도서] 한국인 이야기》

12) <김사형의 대마도 정벌> 박사학위 논문 (2004. 12. 15. 주회(안) 제공) ▣ 한국방송통신대학 논문집 제20집, 1995. 8월 박위·金士衡의 대마도 정벌 (노계현)

5. 김사형의 대마도정벌 고려가 종말을 고하고 조선이 건국한 이후도 왜구의 침략은 여전하였다. 조선 태조시에도 고려말기와 같이 일본과는 사절의 내왕으로 선린관계를 유지시켰으나 일본정부의 통제력이 미치지 못하던 왜구문제는 역시 해결하기 어려운 것이었다. 태조때 왜구의 침략도 끊이지 않았으니 그 중의 중요한 몇 가지를 예로 들어보면 다음과 같다.

1393년(태조2년) 4월에 평안도 순천군에 침입한 왜구를 도순무사가 이를 격퇴했다는 사실을 비롯하여 연이어 일어난다. 같은 달 경기도 양주도호부 관내에 왜구의 규모가 30척이나 되는 것이 침략해 왔고, 동년 10월에는 평안도 이성만호가 왜구 40여를 베었다. 그 다음해인 1394년 8월에는 침범한 왜구의 배 9척을 나포하였으며 1396년 8월에 동래현에서 왜선이 동래성을 포위함으로 이중 배 21척을 불살랐다

그리고 1397년 6월에 평안도 안주목사는 배 10척을 동원하여 침범한 왜구의 배 24척중 6척을 대파하였다. 또 같은 달에 황해도 장산갑에서 왜선 10척을 불사르고 평안도 해안에서도 왜구의 배 10척을 불살랐다. 1398년 (정종 즉위년) 10월에는 황해도 웅진현에서 왜구의 배 1척을 불사르고 50명을 베었다.

이와같이 끊임없이 노략질하여 오는 왜구를 무마하기 위하여 조선을 사신을 보내어 달래기도 하고 이선치도책 (以善治盜策 : 선으로써 왜적을 다스리는 정책)을 써서 침략해 오는 왜구에게 음식을 주기도 하고 방종하는 것을 묵인도 해 주었다. 그러나 이 이선치도책은 북쪽의 여진에게는 때로 효과를 보았으나 왜구에게는 별무소득이었다. 그래서 조선은 이무제구책 (以武制寇策 : 무력으로써 왜구를 제압하는 정책)을 쓰기 시작했다. 이것이 곧 ★金士衡으로 하여금 대마도를 정벌함으로써 왜구의 근원을 제거하자는 것이다.

1396년 (태조5년) 12월(정해) 에 태조는 문하 우정승 ★金士衡을 5도 병마도통처치사로 삼고, 예문춘추관 대학사 南在를 도병마사로 삼고, 중추원 부사 辛克恭을 병마사로 삼고, 전 도관찰사 李茂를 도체찰사로 삼아 전국의 군함을 모아 대마도와 일기도를 정벌하게 하였다. 정벌군이 출사함에 태조는 남문 밖까지 나아가 이를 전송하였다. 이때 태조는 ★金士衡 5도 병마도통처치사에게 부월 (임금이 출정군 사령관에게 내리는 것으로서 이것은 임금의 명령으로써 적을 정벌하라는 수권인 동시에 왕의 상징이기도 하다) 과 교서를 내리고 안마와 모관, 갑옷과 활 및 화살, 약상자를 내렸다. 태조는 또한 남재, 이무 및 신극공에게도 가각 모관, 갑옷, 활과 화살을 내렸다.

태조가 내린 교서에 이르기를 "----- 불행하게도 (왜구가) 쥐새끼처럼 몰래 날뛰고 개처럼 훔쳐가는 일들이 거듭 일어났다. 때마다 지방 관헌에게만 (이들을) 쫓든지 잡으라고 해왔다. 이 왜구의 세력이 창궐하여 지방 관헌의 힘만으로서 제어하기 어려우므로 대신들에게 대마도 정벌을 명하였다. ----- 지시를 받은 장수들은 나가 수륙으로 공격하여 일거에 섬멸하라. 그러면 변방이 언제나 평안하게 될 것이다. -----" 고 하고 있다.

태조실록에는 ★金士衡이 대마도를 정벌한 과정과 그 결과에 대해서는 언급이 없다. 다만 ★金士衡이 출정한 지 57일만인 1397년 1월 말에 돌아온 기사가 있다. ★金士衡이 개선하자 태조는 흥인문 밖에까지 나가 위로하며 맞이하였다. 그리고 2월에 태조는 ★金士衡에게 연회를 베풀어 칭찬하고 서대(물소 가죽으로 만든 띠로서 귀중품임)를 하사하였다.

13) 일기도·대마도를 정벌하러 떠나는 우정승 김사형 등에게 내린 교서 (2004. 2. 7. 태서(익) 제공)

조선왕조실록 《태조 010 05/12/03(정해) / 일기도·대마도를 정벌하러 떠나는 우정승 김사형 등에게 내린 교서 》 문하 우정승(門下右政丞) 김사형(金士衡)으로 오도 병마 도통처치사(五道兵馬都統處置使)를 삼고, 예문춘추관(藝文春秋館) 태학사(太學士) 남재(南在)로 도병마사(都兵馬使)를 삼고, 중추원 부사(中樞院副使) 신극공(辛克恭)으로 병마사(兵馬使)를 삼고, 전 도관찰사(都觀察使) 이무(李茂)로 도체찰사(都體察使)를 삼아, 5도(道)의 병선(兵船)을 모아서 일기도(一쨓島)와 대마도(對馬島)를 공격하려고 떠날 때에, 임금이 남대문 밖까지 나가서 이를 전송하고, 사형에게 부월(쯘鉞)과 교서(敎書)를 주고 안장 갖춘 말[鞍馬]·모관(毛冠)·갑옷·궁시(弓矢)·약상자(藥箱子)를 내려 주었으며, 재·무·극공에게는 각각 모관·갑옷·궁시를 내려 주었다. 교서는 이러하였다.“예로부터 임금 된 자는 항상 중외(中外)를 어루만져 편안하게 하는 것으로 힘을 쓰는데, 불행히도 쥐나 개 같은 좀도둑이 생겼을 때에는 오로지 방백(方伯)에게 책임을 지워서 몰아 쫓고 잡게 하였으며, 그 세력이 성해져서 방백(方伯)이 능히 제어하지 못할 때에야 대신(大臣)에게 명령하여 출정(出征)하게 하는 것이니, 소호(召虎)가 회이(淮夷)를 정벌한 것과 윤길보(尹吉甫)가 험윤(탮훋)을 친 것과 같은 것이 이것이다. 내가 즉위한 이래로 무릇 용병(用兵)의 도리를 한결같이 옛일을 따라서 일찍이 경솔한 거조가 없었던 것은 이들 백성들이 동요될까 염려하였던 것인데, 이제 하찮은 섬 오랑캐가 감히 날뛰어 우리 변방을 침노한 지가 3, 4차에 이르러서, 이미 장수들을 보내어 나가서 방비하게 하고 있으나, 크게 군사를 일으켜서 수륙(水陸)으로 함께 공격하여 일거(一擧)에 섬멸하지 않고는 변경이 편안할 때가 없을 것이다. 경은 의관(衣冠)의 명문(名門)이며 조정에서는 재상의 큰 재목이라, 기품(氣?)이 삼엄(森嚴)하고 입지(立志)가 홍의(弘毅)해서 서정(庶政)을 처리할 때는 다 이치에 맞고, 인재(人材)를 천거하면 모두 그 소임에 합당하여, 밝기는 허(虛)와 실(實)을 잘 알고, 슬기로움은 외적의 난을 제어할 것이다. 이에 제도 병마 도통처치사(諸道兵馬都統處置使)를 삼고 절월(節鉞)을 주어 동렬(同列)을 시켜 돕게 하고, 널리 막료(幕僚)를 두어서 그 위엄을 중(重)하게 하니, 여러 장수들이 부복(俯伏)해서 명령을 들을 것이요, 적은 소문만 듣고도 간담(肝膽)이 떨어질 터이니, 경은 앉아서 계책을 세워서 장수와 군사들을 지휘하여 두 번 출병할 일이 없게 하여, 만전(萬全)을 도모하여 나의 생각에 맞게 하라. 혹시나 장수나 군사가 군율(軍律)을 어기거나, 수령(守令)들의 태만한 일이 있거든 법대로 징계할 것이며, 크거나 작은 일을 물론하고 즉시 처결(處決)하라.”도당(都堂)에서 한강(漢江)까지 전송하였다.

14) 익원공(사형)의 제1차 대마도 정벌 (2004. 11. 6. 윤만(문) 제공) 조선 초의 제1차 대마도 정벌 -왜구들의 끊임없는 노략질과 조선의 대마도 정벌 -

조선이 건국 초기부터 유지한 대왜구 유화책은 시간이 갈수록 왜구들의 준동으로 무색해 졌다. 조선이 건국된 이듬해인 1393년의 3월, 고만량(지금의 충남 보령 서쪽 22리 지역)에 일단의 왜구들이 침입하여 대담하게도 조선의 군선 3척을 빼앗아 달아나는 사태가 벌어졌으며 1394년에 다시 경상도와 전라도에 각각 쳐들어 왔다. 조선 조정은 늘어나는 왜구의 침입에 골치를 썩이며, 왜구 격퇴에 애를 쓰고 있었으나 해안지방에 예기치 않게 출몰하는 왜구를 막는 것은 쉬운 일이 아니었다.

이를테면 1396년(태조 5년) 8월 9일에는 1백 20척의 왜구선단이 경상도의 동래, 기장, 동평성을 함락하고 약탈을 자행했다. 뿐만아니라 대담하게도 조선수군의 군선 16척마저 빼앗아 달아나는 등 그 약탈의 수준이 가히 정규전 상황이라 할 수 있었다. 왜구들은 같은해 8월 18일에 경상도에 다시 쳐들어와 통진포의 군선 9척을 또 빼앗아 갔다. 아마도 왜구들은 아예 조선수군의 군선을 빼앗는 쪽으로 침탈목적을 바꾼 모양이었다.

왜구들은 같은 해 8월 23일에는 영해성을 들이쳤고, 11월에는 모두 5회에 걸친 약탈을 자행했다. 실로 왜구들이 쌀 창고에 드나드는 쥐**들처럼 설쳐 댓음을 알 수 있다. 결국 조선 조정은 보다 근본적인 대책을 펼쳐야 한다는데 의견의 일치를 보게 되었다.

조선 조정은 교린정책의 외교노선을 거두어 들이고 마침내 고려 말에 했던 것처럼 왜구의 본거지인 대마도를 치기로 작정한다. 아울러 조선 조정은 다음과 같은 지휘체계로써 마침내 대마도 정벌계획의 수립에 이르렀다.

오도병마도통처치사 문하 우정승 : 김사형 도병마사예문춘추관대학사 : 남제 병마사중추원부사 : 신극공 도체찰사전도관찰사 : 이무

당시 정벌군의 지휘체계와는 별도로 정벌선단의 규모가 어땟는지는 분명치 않다. 다만 "5도의 병선을 모아서" 추진했다는 내용이 눈길을 끌 뿐이다. 고려 말의 박위가 대마도를 칠 때 동원한 선단의 규모가 아니었나 싶다. 그런데 어찌된 일인지 조선의 대마도 정벌계획이 막 추진되던 무렵, 영해의 축산도(丑山島)에 정박중이던 왜구의 배 60여 척이 투항하는 사태가 발생했으며 조선의 강경한 대마도 정벌계획을 감지한 왜구들은 급작스레 그 침략의 발톱을 감추기 시작했다. 조선 조정은 그 같은 왜구들의 투항을 흔쾌히 받아들였다.

조선 태조대에 정말 대마도를 정벌했을까?

조선의 남변이 거듭된 왜구의 약탈로 황폐화되자, 마침내 대마도 정벌선단을 구성하고 그 작전에 돌입했다. 그리하여 1396년(태조 5년)의 12월 3일 엄동설한의 날씨 속에서 태조 이성계는 문하 우정승 김사형을 비롯한 정벌선단의 지휘관들을 소집하였다. 이성계의 손에는 군율을 대행케 한다는 의미의 부원(도끼)이 있었고, 부월은 김사형에게 건네졌다. 이어 이성계는 교서를 통해 대마도 정벌의 정당성을 다음과 같이 선포했다.

"내가 즉위한 이래 용병(用兵)하는 도는 한결같이 옛것을 따라서 일찍이 가벼이 처리하지 않음은 백성들이 요동할까 우려했음이었다. 그런데 이제 하찮은 섬오랑캐들이 감히 날뛰어 우리 변방을 침입한 지 서너 차례나 되어 이미 장수와 군사들을 보내 나가서 막도록 했다. 그러나 크게 군사를 일으켜 물길과 뭍으로 함께 공격하여 일거에 섬멸치 않으면 변경이 편안할 때가 없을 것이다.

<중략> 부월을 주어 한가지로 도열시켜 돕게하고 널리 막료를 두어 그 위업을 무겁게 하도록 하노라. 그러므로 제장들은 부복하여 명령을 받들것이요. 도적은 소문만 듣고도 간담이 떨어질 것이로다." <태조실록 권 18, 태조 4년 윤 9월 초 8일 기사(己巳)>

<후략> 일찍이 왜구토벌의 위업을 남긴 이성계는 분명한 왜구토벌 의지를 만천하에 뚜렷이 밝힌 셈이다. 그런데 어찌된 영문인지 정벌선단에 관한 기록은 보이지 않는다. 혹시 중간에 정벌선단이 뱃머리를 돌리기라도 한 것일까.

여기서 다시 검토해 볼 점은 왜구들의 투항 사례다. 조선의 강력한 토벌책이 현실화되면서 일부의 왜구들이 줄줄이 항복한 점은 아무래도 정벌선단의 토벌실시를 의문 속에 휘말리게 하기에 넉넉하다.

김사형이 이끌었던 정벌선단이 귀환할 때, 태조가 친히 흥인문 밖까지 출영하여 그들의 노고를 위로했다는 점은 우리를 아리송하게 만든다. <전해종, "15세기 동아정세" "한국사~9집", 국사편찬위원회, 1973, 279쪽>

<이해철, "세종시대의 국토방위", 세종대왕기념사업회, 1994, 재인용> 정벌과정의 노고를 위로했던 것일까.

또한 같은 해 2월 8일에는 의안백화, 좌정승 조준, 봉화백 정도전 등으로 하여금 김사형과 명에 다녀온 사은사 일행에 대해 잔치를 벌이게 조치한 점으로 볼 때 아무래도 태조조에 어떻게든 대마도 정벌이 펼쳐진 것으로 짐작할 뿐이다.

<출전 : 한민족의 대외 정벌기/박선식/청년정신/2004. 6. 2>

15) 상락부원군(上洛府院君)에 대한 각종의 시와 만사(輓詞) (2005. 4. 16. 태서(익) 제공)

(1) 삼봉집 제1권. 오언고시(五言古詩) 차운하여 우시중 상락백 좌하에 올리다[次韻拜獻右侍中上洛伯座下] 【안】 상락백은 바로 김사형(金士衡)이다.

삼가 생각건대 김시중은 / 恭惟侍中公 기운이 화평하고 심담이 크네 / 氣和心膽雄 의를 떨쳐 큰 계책 결정을 짓고 / 奮義決大策 매처럼 날쌔게 군사를 총제하누나 / 鷹揚摠兵戎 하루아침 정승으로 제수가 되니 / 一朝膺大拜 예우가 어찌 그리 융숭한가 / 禮秩何其崇 소자는 숙계가 있었으니 / 小子?夙契 멀찍이 저 두 분 존옹에게서 / 遠自兩尊翁 【안】 두 분 존옹은 정상서(鄭尙書)운경(云敬)과 김밀직(金密直)천(?)을 두고 이른 것이다. 다행하다 아름다운 모임을 만나 / 幸哉逢嘉會 나라 세운 공로에 참여했네 / 得與開國功 청운의 길에 오르고 / 攀附靑雲路 단봉의 대궐에 나아갔지요 / 追趨丹鳳宮 때때로 논의를 받들 적에는 / 時時奉論議 마치 황종 소리를 듣는 듯했소 / 有如聞黃鐘 진실로 알고 말고 강해의 양은 / 信知江海量 작은 행로와 같지 않다는 것을 / 不與行?同 기대하노니 정조를 꼭 보전하여 / 所期保貞操 늘그막에 좋게 상종하면서 / 白首好過從 위로는 군친을 고이 모시고 / 上以奉君親 아래로는 촌심을 밝혀 주소서 / 下以明寸衷

(2) 춘정집 제3권. 시(詩) 상락백(上洛伯)의 시권에 쓰다.

계통이 신라의 귀족에서 시작되고 / 系出新羅貴 가문은 상락에서 비로소 창성했지 / 門從上洛昌 뿌리가 깊으니 가지가 무성하고 / 本深知末茂 근원이 깊숙하니 물줄기 길다네 / 源遠合流長 선친의 벼슬이 의정부에 오르니 / 顯考登黃閣 가문의 명성이 사방에 퍼지었지 / 家聲蓋四方 참소를 너무나도 심하게 하였으나 / 巧讒雖太甚 훌륭한 덕망에는 손상이 없었다네 / 盛德竟無傷 임금님이 어떻게 왜곡되게 하겠는가 / 天聽寧循枉 유언비어 퍼뜨린 자 패망을 자초했지 / 流言只速亡 황제 명 받들어서 오랑캐 정벌하니 / 征夷承帝命 부월로 군대를 지휘하여 나갔었지 / 杖鉞整戎行 훌륭한 명성은 청사에 전해졌고 / 令譽傳靑竹 당당한 위풍은 대양에 떨치었네 / 威風震大洋 훌륭한 손자가 줄지어 태어났고 / 蘭孫相繼序 애애한 그 우애 향기가 풍기었네 / ??爛生香 적선하지 않은 적이 일찍이 있었는가 / 積善何曾已 흐르는 그 경사가 저절로 끝이 없지 / 流芳自未央 경사가 모여서 큰 보필 탄생하니 / 慶鍾生碩輔 상제가 훌륭한 보필을 주신 거지 / 帝遣賚□良 넓고 넓은 그 도량은 창해보다 더 깊고 / 浩汗深滄海 뛰어난 그 재질은 예장에서 나왔다네 / 魁梧發豫樟 겸손하여 치솟는 기염을 감추었고 / 謙恭藏氣焰 정밀하여 털끝까지 분석을 다하였지 / 精密盡毫芒 빠른 발은 천리마로 우러러보았고 / 絶足瞻騏驥 기이한 깃털은 봉황으로 알아봤지 / 奇毛識鳳凰 사헌부에 들어가서 진가를 발휘하니 / 憲司初振價 때마침 벼슬길에 인재를 선발했지 / 宦路會明易 이조의 관원되어 인재를 선발하고 / 銓選天官貴 벼슬은 낭관이라 풍류의 사내라네 / 風流錦帳郞 만기되어 떠나자 백성들이 길을 막고 / 懸魚爭臥轍 위엄 있어 사방에서 기강을 세웠다네 / ?笏四提綱 번다한 업무 처리 장창(張敞)으로 추앙하고 / 理劇推張尹 은덕에 감동되어 소당을 노래하네 / 懷恩賦召棠 시대에 응하여 화육에 참여하니 / 應時參化育 태양을 붙잡고 창공으로 올라갔지 / 扶日上穹蒼 건국의 초기에 면밀히 건의하고 / 草昧謀猷密 정사를 총괄하여 사업이 드러났지 / 綸事業彰 관직이 높아서 임금을 모시었고 / 官高陪袞職 권한이 중하여 응양위를 관장했네 / 權重攝鷹揚 붉은 신 신고서 태두에 임하였고 / 赤?臨台斗 깨끗한 기풍은 의정부를 쇄신했지 / 淸風灑廟堂 단청에 뚜렷이 모습을 남기니 / 丹靑垂炳炳 명성이 날마다 찬란히 났었지 / 聲績日煌煌 출정하자 임금님이 나와서 전송하니 / 出將親推? 회유할 때 칼날을 번득일 필요 있나 / 懷綏耀耀? 어려움을 타개하여 사직을 안정시키고 / 濟屯能定社 사명을 띠고서 황제에게 조회했네 / 持節用賓王 늙어서 귀향한 건 이윤을 바랐었고 / 告老希伊尹 일신의 안전책은 자방을 사모했지 / 安身慕子房 해맑은 흉금은 옛 샘보다 더 맑고 / 沖襟澄古井 화평한 기운은 봄볕처럼 가득하지 / 和氣?春陽 지역을 떼어서 천호에 봉하시니 / 裂土封千戶 나라를 경영한 지 십 년이 가까웠네 / 經邦近十霜 성공하자 총애를 경계할 줄 안지라 / 成功知戒寵 병으로 사직하고 감추려고 하였다네 / 謝病要懷藏 소박을 함양하여 자애를 실행하고 / 養素居仁宅 묘리를 생각하여 지혜를 짜내었지 / 思玄佩智囊 성상은 옛 신하를 기용하려 했으나 / 聖心圖任舊 신하의 도리는 광채를 감춰야지 / 臣道重含章 큰 도량은 강물을 건너는 배에 알맞고 / 大度宜舟楫 큰 재목은 동량의 사용에 적합하지 / 宏材合棟樑 호공은 거듭 나와 임금을 보필하고 / 胡公重補闕 조씨는 또다시 행장 꾸려 나왔다네 / 曺氏再治裝 옥촉이 조화를 이룬 지 오래되니 / 玉燭調和久 금구 속에 들어간 그 성명이 꽃다웠지 / 金?姓字芳 은 나라 고종은 누룩을 일컬었고 / 殷宗稱麴? 주 나라 선비는 고양을 노래했지 / 周士詠羔羊 씩씩한 위풍은 뭇 관료의 표상되니 / 抑抑群公表 온 세상이 머리를 늘여서 바라보네 / ??一世望 영예의 명성은 병위와 대등하고 / 榮名同丙魏 세대의 미덕은 원양과 짝하였지 / 世美配袁楊 미덕을 좋아한 건 백성의 성품이고 / 好德民之性 어진이 친한 것은 성인의 착한 바지 / 親仁聖所藏 내 선친이 일찍이 친구로 사귀었고 / 先人?契托 내 외조도 이웃의 광채를 빌리었지 / 外祖借?光 마음에는 간절히 태산처럼 존경하고 / 志切邱山仰 은혜는 하나하나 헤아릴 수 없다네 / 恩非分寸量 여러 대를 유난히 사이좋게 지냈으니 / 偏欣累世久 문 밖을 청소한 걸 그 누가 본받겠나 / 誰效掃門傍 더듬어 생각건대 지나간 진사년에 / 憶昔辰加巳 이 몸이 병들어서 자리에 누웠을 때 / 沈綿病在牀 먼 곳에 살면서도 이 점을 기억하고 / 遐方仍記憶 좋은 약재 상자에 가득히 담아 왔지 / 良藥滿中箱 아쉽게 머리털을 뽑아도 못 갚으니 / 擢髮嗟難報 가슴에 아로새겨 잊지를 않았었지 / 鏤肝?不忘 혼자서 가노라니 정말로 쓸쓸하고 / 獨行眞?? 세상을 떠나니 저절로 처량해라 / 違世自?? 조용히 앉아서 혼돈을 탐구하다 / 靜坐探無始 느긋하게 읊조리며 팔방을 바라보네 / 長吟望八荒 우주를 흔들려고 생각할 수 있겠는가 / 敢思?宇宙 농사짓고 누에치는 일에나 합당하지 / 只合事耕桑 병 끼고 있으니 게을러질 뿐이고 / 帶疾徒成懶 시벽(詩癖) 들어 결국에는 미치광이 되었다네 / 貪詩竟作狂 올 때나 갈 때나 가까이 모시었고 / ?來參近侍 뒤따라 다니면서 종종걸음 쳤었다네 / 踵武每趨? 졸렬한 이 말씀이 찌꺼기 같지마는 / 拙語雖糟粕 깊은 정 가슴에서 우러나온 것이라네 / 深情出肺腸 비오니 그대께서 오래오래 사시어 / 祝君惟壽考 세상을 구제하여 태평을 이루소서 / 濟世致平康

상락백(上洛伯) : 김사형(金士衡)의 봉호이다. 예장(豫樟) : 녹나무과에 속하는 상록 교목인 녹나무이다. 《술이기(述異記)》에 “예장은 7년을 자라야 알아볼 수 있다. 한 무제(漢武帝) 보정(寶鼎) 2년에 예장관(豫樟官)을 설치하고 곤명지(昆明池) 가운데에 예장전(豫樟殿)을 건축하였다.”고 하였다. 소당(召棠) : 《시경(詩經)》 소남(召南)의 감당(甘棠)을 말한 것이다. 주(周) 나라 소공 석(召公奭)이 남국(南國)을 순시하다가 팥배나무의 밑에서 민원을 처리해 주었는데, 후세의 사람들이 그를 사모하여 그 팥배나무를 차마 베지 못하였다. 후세에 선정(善政)을 비유하는 고사로 쓰이고 있다. 이윤(伊尹) : 은(殷) 나라 탕(湯) 임금의 신하인데 이름은 지(摯)이다. 탕을 도와 하걸(夏桀)을 정벌하여 멸망시키고 재상이 되었다. 탕이 죽은 뒤에 그의 손자 태갑(太甲)이 은탕의 제도를 파괴하자 이윤이 동궁(桐宮)으로 축출하였다가 3년이 지나자 맞아들여 복위시키고 고향으로 물러났다. 《書經》 자방(子房) : 한(漢) 나라 장량(張良)의 자이다. 장량이 한(漢) 나라를 도와 진 나라와 초 나라를 멸망시켰는데 그 공로로 유후(留侯)에 봉해졌다. 그 뒤에 장량이 말하기를, “일개 서민이 극도로 부귀를 누렸으니 적송자(赤松子)를 따라가 노닐겠다.” 하고 세상과 관계를 끊음으로써 화를 면하였다. 《史記 卷 55 留侯世家》 호공(胡公) : 호공은 후한(後漢)의 호광(胡廣)을 가리킨다. 《後漢書 卷 44 胡廣傳》 옥촉(玉燭) : 사철의 기후가 조화를 이루는 것을 말하는데, 임금의 덕이 옥처럼 아름다워서 사시 화기의 상서를 이룩할 수 있다는 뜻이다. 《이아(爾雅)》 석천(釋天)에 “사시가 순조로운 것을 옥촉이라고 한다.” 하였다. 금구(金?) : 황금의 항아리이다. 당(唐) 나라 이덕유(李德裕)의 《명황십칠사(明皇十七事)》에 “주상이 정승을 임명할 때 먼저 팔분체(八分體)로 정승의 성명을 쓴 뒤에 금구로 덮었다.”고 하였다. 은(殷) 나라……일컬었고 : 은 고종(殷高宗)이 부열(傅說)을 정승에 임명하면서 “내가 만약 술을 만들거든 그대가 누룩의 역할을 해 주고 국을 끓이거든 그대가 소금과 매실의 역할을 해 주기 바란다.”고 하였다. 《書經 說命下》 주(周) 나라……노래했지 : 《시경(詩經)》 국풍(國風) 소남(召南)의 편명인데 덕행이 고결(高潔)한 사대부들을 비유한 시이다. 병위(丙魏) : 병길(丙吉)과 위상(魏相)인데 한(漢) 나라 선제(宣帝) 때 명재상이다. 《漢書 卷 74 魏相丙吉傳》

(3) 양촌선생문집 제10권. 상락부원군(上洛府院君) 김공 사형(金公士衡)에 대한 만사

너그럽고 후한 자질 덕망도 높아/寬厚天資德望尊 개국한 공훈이 성조에 으뜸이라/聖朝開國作元勳 잇달은 철권은 맹부에 간직되고/聯翩鐵券藏盟府 빛나는 금장주이 상문에 줄지었네/煥赫金章繼相門 백성을 걱정하는 마음은 늘 목마른 것같이 하였고/心爲憂民常自渴 아들 잃은 슬픔에 눈이 더욱 어두웠네/眼因哭子更多昏 하늘이 남기지 않는 뜻 참으로 모를레라/蒼天不?誠難料 해로가 슬픈 소리 애가 끊어지누나/?露聲中正斷魂

철권(鐵券) : 공신에게 나누어 주던 훈공을 기록한 책. 《史記 高帝紀》에 "공신과 더불어 부절(符節)을 가르고 맹세를 기록한 철권과 단서(丹書)를 금궤(金?)에 넣어 종묘(宗廟)에 보관하였다." 하였다. 맹부(盟府) : 서약한 문서를 보관하는 곳. 《좌전(左傳)》 희공(僖公) 26년에 "공을 기록하여 맹부에 보관하는 것은 태사(太師)의 직책이다." 하였다. 금장(金章) : 금으로 만든 인장(印章)으로 금장 자수(金章紫綬)와 같다. 진·한(秦漢) 시대 재상들이 사용했다. 해로가(?露歌) : 만가(挽歌). 사람은 부추잎의 이슬 같아서 해만 뜨면 말라 버린다는 것인데, 한(漢) 나라 전횡(田橫)의 문인(門人)이 지은 만가에 해로와 호리(蒿里) 2장이 있다. 《古今注 音樂》

(4) 춘정집 제4권. 시(詩) 상락부원군(上洛府院君)에 대한 만사

傳家積善正無倫(전가적선정무론):대대로 전해 오는 적선이 뛰어나고 眞箇東韓社稷臣(진개동한사직신):정말로 동한의 사직의 신하였지 許國寸心雙?雪(허국촌심쌍설):나라에 마음 바쳐 귀밑머리 희어졌고 接人和氣一團春(접인화기일단촌):사람 대하는 그 화기는 일단의 봄이었지 芸臺繪綵殊勳著(운대회채수훈저):운대에서 필단 잡아 큰 공로 드러나고 玉輦親臨寵數新(옥레친임총수신):어가가 왕림하여 은총이 새로웠네 六十七年渾似夢(육심칠년혼사몽):육십칠 년 모두 다 꿈 속과도 같아라 ?歌凄楚響淸晨 (가처초향청신):처량한 상엿소리 새벽에 들리었네

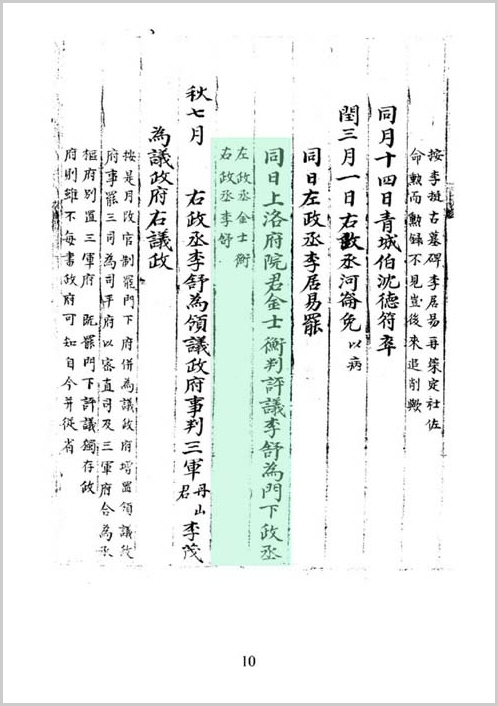

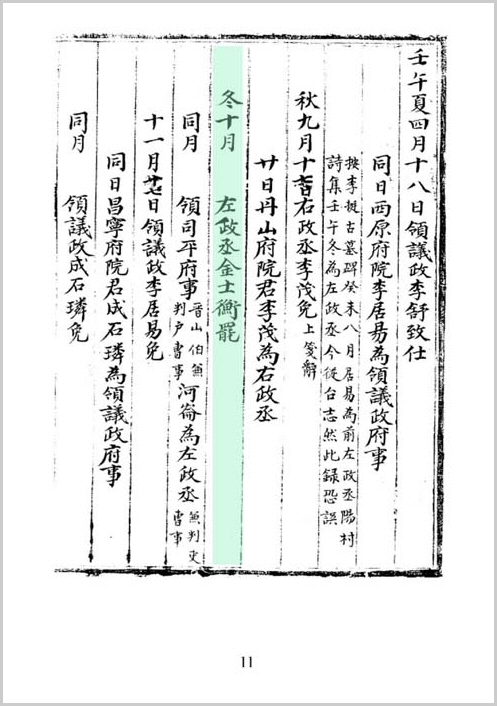

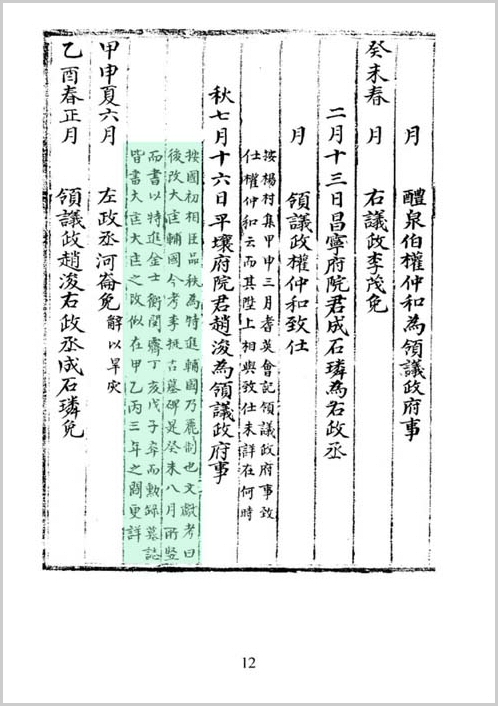

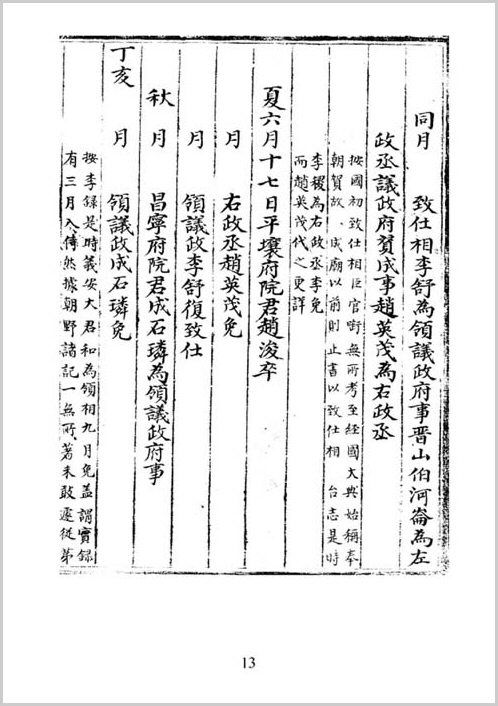

16) <조선조 정승 재임 자료> (2005. 10. 28. 윤식(문) 제공)

17) 강릉(江陵)으로 부임하는 김사형(金士衡)을 보내며 (2009.8. 13. 은회(익) 제공) 출전 : 용재집(容齋集) 제3권. 오언시(五言詩) 君向江陵去 그대는 강릉을 향해 가고 / 我作鏡浦吟 나는 경포대의 노래 짓노라 / 鏡水如鏡明 경포 물은 거울처럼 밝고 / 東海深復深 동해 바다는 깊고도 깊어라 / 撓之亦不濁 휘저어도 흐려지지 않나니 / 持譬使君心 이 물을 사또 마음에 비기오 / 使君宓魯行 사또는 복노주(주1)와 같은 명관 / 莫言古異今 옛날과 지금 다르다 하지 마오 / 桑中有馴雉 뽕밭 속에 길이 든 꿩이 있고(주2) / 堂上有鳴琴 당 위엔 울리는 거문고 있으리주(3) / 時從鏡浦遊 그리고 때로 경포대에 노닐며 / 爲豁風塵襟 풍진에 찌든 가슴 후련히 틔우소 / 我昔江陵客 나도 옛날 강릉으로 간 적 있어 / 鏡浦猶夢尋 경포대를 지금도 꿈에 찾는다오 / 願將五字詠 바라노니 이 오언시를 가지고 / 往和寒松音 가시어 한송의 소리(4) 화답하시길 /

주1 복노(宓魯) : 춘추 시대 노(魯)나라 복자천(宓子賤)과 후한(後漢)의 노공(魯恭)을 합칭한 것으로, 두 사람 모두 인정(仁政)을 베푼 어진 지방관이었다. 주2 뽕밭 …… 있고 : 어진 교화가 금수(禽獸)에게까지 미침을 뜻한다. 노공(魯恭)이 중모(中牟)란 고을을 다스릴 때 뽕나무 아래 앉아 쉬면서 보니, 꿩이 지나가는데 그 곁에 아이가 서 있으면서도 꿩을 잡지 않기에 그 까닭을 물었더니 아이가 대답하기를, “꿩이 바야흐로 새끼를 데리고 가고 있습니다.” 하였다. 당시 전국에 해충이 곡식을 망치고 있었는데, 중모에만 해충이 들어오지 않았다 한다. 《後漢書 卷25 魯恭列傳》 주3 당(堂) …… 있으리 : 복자천(宓子賤)은 이름은 불제(不齊)이고 자가 자천(子賤)이며 공자의 제자인데, 그가 단보(單父)란 고을을 다스릴 때 자신은 거문고를 타고 당(堂)에서 내려오지 않았으나 고을이 잘 다스려졌다 한다. 《呂氏春秋 察賢》 주4 한송(寒松)의 소리 : 차가운 솔바람 소리란 뜻으로, 경포대 가에 한송정(寒松亭)이란 정자가 있으므로 이렇게 말한 것이다.

* 작자 용재 이행 소개 (2009. 8. 25. 항용(제) 제공) 이행(李荇) 1478(성종 9)∼1534(중종 29). 조선 중기의 문신. 본관은 덕수(德水). 자는 택지(擇之), 호는 용재(容齋)·창택어수(滄澤漁水)·청학도인(靑鶴道人). 사간 의무(宜茂)의 아들이다. 1495년(연산군 1) 증광문과에 병과로 급제하여, 권지승문원부정자로 관직생활을 시작하여 예문관 검열·봉교, 성균관전적을 역임하고, 《성종실록》 편찬에 참여하였다. 1500년 하성절질정관(賀聖節質正官)으로 명나라에 다녀온 뒤 홍문관수찬에 임명되었고, 홍문관교리까지 올랐으며, 1504년 갑자사화 때 사간원헌납을 거쳐 홍문관응교로 있으면서 연산군의 생모인 폐비 윤씨의 복위를 반대하다가 충주에 유배되고, 이어 함안으로 옮겨졌다가 1506년초에는 거제도에 위리안치되었다. 이해 9월에 중종반정으로 풀려나와 다시 홍문관교리로 등용되고, 이어 부응교로 승진되어 사가독서(賜暇讀書)하였다. 1513년(중종 8) 다시 성균관사예가 되었다가 이듬해 사성으로 승진하였다. 사섬시정(司贍寺正)을 거쳐 1515년 사간원사간이 되고, 이어 대사간으로 승진하였다. 이때 신진사류인 담양부사 박상(朴祥)과 순창군수 김정(金淨) 등이 폐비 신씨(愼氏)의 복위를 상소하자, 이를 강력히 반대하였다. 이어 첨지중추부사·홍문관부제학·성균관대사성·좌승지·도승지를 거쳐 1517년에 대사헌이 되었다. 그러나 왕의 신임을 받고 있는 조광조(趙光祖) 등 신진사류로부터 배척을 받아 첨지중추부사로 좌천되자 사직하고 충청도 면천에 내려갔다. 이듬해 병조참의·호조참의로 임명되었으나 모두 부임하지 않았다. 1519년 기묘사화로 조광조 일파가 실각하자 홍문관부제학이 되고, 이듬해 공조참판에 임명됨과 동시에 대사헌과 예문관대제학을 겸하였다. 그리고 동지의금부사와 세자좌부빈객(世子左副賓客)도 겸임하였다. 1521년 공조판서가 된 이후 우참찬·좌참찬·우찬성으로 승진하고, 1524년 이조판서가 되었다. 다시 좌찬성을 거쳐 1527년에는 우의정에 올라 홍문관대제학 등을 겸임하였다. 1530년 《동국여지승람》의 신증(新增)을 책임맡아 끝내고 좌의정이 되었다. 이듬해 권신 김안로(金安老)의 전횡을 논박하다가 오히려 그 일파의 반격을 받아 판중추부사로 좌천되고, 이어 1532년 평안도 함종에 유배되어 그곳에서 죽었다. 1537년 김안로 일파가 축출되면서 복관되었다. 문장이 뛰어났으며, 글씨와 그림에도 능하였다. 중종 묘정에 배향되었다. 저서로는 《용재집》이 있다. 시호는 문정(文定)이었으나 뒤에 문헌(文獻)으로 바뀌었다.

<익원공 묘소 앞 도로에 제작 설치를 희망하는 안내판의 모형> (2003. 6. 14. 발용(군) 제작 제공)

|