본문

|

|

|

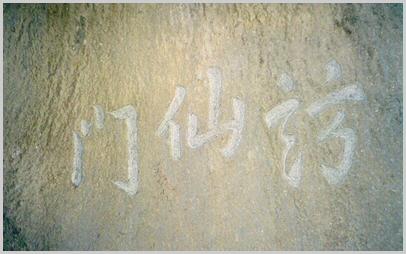

1) 방선문(訪仙門) (2004. 1. 9. 태영(군) 제공) 신선을 찾아온 문(訪仙門), 즉 신선이 살고있는 누각의 대문이라는 뜻이다.

이 곳은 영주십경에서 세번째로 꼽히는 절승(絶勝)중의 하나이다. 제주성과 그리 멀지 않고 한라산 등산길의 길목에 있는 방선문은 예부터 신선이 드나드는 대문으로 여겼다. 문객들이 한라산을 영산(瀛山), 원산(圓山)이라 멋스럽게 부르는 것도 신선이 살고 있음을 암시하는 말이다. 문인들의 탐승(探勝)이 잦아지면서 이곳 경치가 선경임을 찬미하여 ‘들렁귀’의 음을 따서 등영구(登瀛邱: 신선의 언덕으로 오르는곳)로 고상하게 바뀌어졌다. 여기에 불만을 느낀 묵객이, ‘이곳은 신선의 언덕이 아니라 주위 경치는 신선이 사는 누각과 같아 이리 오너라 하고 부르면 하인이 예하고 바로 달려 나올 듯한 대문이다’ 라는 뜻으로 편액(扁額)대신 써서 새긴 글씨가 이 애각(崖刻)이다.<본홈 김치(金緻)편에 방선문(訪仙門)이라 새겨진 마애명 사진 실려있음. 김항용>

주위에 평평하고 넓은 바위가 많은데 어렵사리 천장 위에 써서 새겼다. 쓰고 새기는 수고가 어떻했을까. 풍류가 다하고 흥이 넘치면 수고로움은 사그러지는 법이니 문자로 절경을 충분이 드러낼수 있었다면 오히려 기쁨이었을 것이다. 방선문의 명명에는 당나라 시인 백거이(白居易)의 장한가(長恨歌)시구에 의지한듯 하다. 문득 바다 가운데 신선산이 있다는 말 들었는데 / 忽聞海上有仙山 그 산은 아득히 허무한 곳에 있다네 / 山在虛無표紗間 누대와 전각에는 화려한 오색 구름이 일어나고 / 樓閣玲瓏五雲起 그 속에는 정숙한 신선들이 많이 살고 있어라 / 其中口約多仙子

2)환선대(喚仙臺) (2004. 1. 9. 태영(군) 제공)

방선문 안쪽 바위에 있는 목사 김영수(金永綬)의 친필이다. 신선을 찾아온 문(訪仙門)을 들어섰는데 신선은 만나지 못하니 불러볼 수밖에 없다는 뜻이다. 그 옆에다 절구까지 한수 지어 새겼다. 방선문과 마주해서 가장 알맞게 붙여진 이름이다. 글씨까지 활달한 초서체로 써서 선기(仙氣)를 더 느끼게 한다. <심재집(心齋集)>에는 본각에 대한 언급은 없고 방선문에서 안으로 들어가면 ‘우선대(遇仙臺)’가 있다고 했다.

방선문으로부터 안으로 한번 거듭되는 층층한 절벽을 넘으면 또 편편한 반석이 있어 누대와 같다. 이름하여 우선대라 한다.(自訪仙而入踰一重層壁又有盤石如臺名曰遇仙)

이라는 문맥으로 보아 이 환선대는 아닌듯 하다. 방선문의 안쪽을 자세히 살폈으나 우선대는 찾지 못하였다. 어쩌면 예부터 신선을 만난다(遇仙)는 제액(題額)에 불만을 품은 김영수 목사가 신선을 부른다(喚仙)로 고쳐 쓰지 않았나 하는 생각이 든다.

또 제주에는 김치(金緻) 선조님의 작품이 많이 전해지고 있어 대부분 항용선생께서 사진과 함께 본 홈에 소개해 주셨습니다. 이곳 방선문의 관한 내용만 다시 한번 옮겨 적습니다.

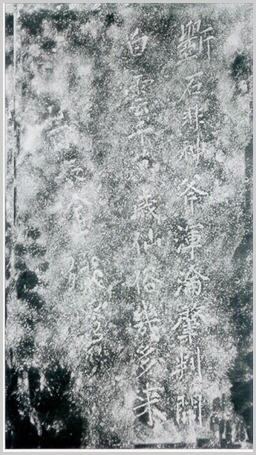

3) 안사연의 제주 김영수 선조님 마애시 탁본 (2006. 3. 3. 항용(제) 제공)

(1)일시 : 2006. 2. 26. (2)장소 : 제주도 제주시 오라동 (3)참가자 : 안사연 8명-영환(문), 영윤(문), 상석(제), 진회(밀), 익수(제), 태영(군), 항용(제), 용주(안) (4)내용 : 방선문 탐방, 김영수 선조님 마애시 탐방 및 탁본 실시

탁본 시 해독 및 번역 (2010. 2. 익수(제) 번역, 제공)

환선대(喚仙臺)

別壑乾坤大 / 외딴 골짜기 드넓은 하늘과 땅 石門日月閑 / 돌문에 세월은 한가히 흐르네 莫云無特地 / 일부러 없다 말하지 마라 眞箇有神山 / 진정 하나의 신선산 있거늘 花老已春色 / 꽃 시드는 3월의 경치 巖蒼太古顔 / 바위는 검푸른 태고적 얼굴 戞然鳴鶴至 / 학이 울며 날아드니 知是在仙間 / 여기가 신선계인 줄 알겠네.

己亥(1779. 정조3) 春 金永綬

4) 통제사공의 <제주 관련 시문들>

觀德亭 金永綬 西去南來尺劒遊 暮年官酒細傾憂 鐘鳴故國三千歲 島屹重溟五百秋 牽進驊류疑漢渥 包盈橘柚等楊州 悠悠往跡山河在 皓首殘孫淚不收

望京樓 金永綬 快閣登臨愜壯遊 三山人說在瀛洲 少時龍劒衝牛宿 脫歲金丹夢玉樓 客館多年無好味 重溟何日有歸舟 北瞻宸極心逾耿 紫氣遙運禁苑浮

漢拏山 / 한라산

김 치(金緻) 衆山如질海如盃 / 많은 산은 개미둔덕 같고 바다는 술잔같아 (질=土至) 脚底長風萬里來 / 다리 밑에선 시원한 바람이 일어오는데 直待峰頭明月夜 / 정상에서 달 밝기를 기다리고 있노라면 獨看玄鶴舞瑤臺 / 신선의 집 뜰에 춤추는 학을 볼수가 있지.

己酉 秋 金緻

착石非神斧 / 귀신의 도끼로(솜씨로) 돌을 깍은 것이 아니라 渾淪肇判開 / 천지가 개벽할 때 열려 진 곳 白雲千萬歲 / 오랜 세월 흰 구름 쌓여 있어 仙俗幾多來 / 신선이나 속인이 많이 올 수 있을런지

이시는 방선문(訪仙門) 암벽에 새겨진 것이다. <항용 현지 답사 탁본> ☞

김치(金緻)는 광해군1년(己酉)에 제주 판관으로 도임하여 그해 가을 한라산을 오르는 길에 이곳에 들러 이 시를 지었다. 그의 한라산 시(漢拏山詩)는 절창(絶唱)으로 꼽힌다. 이 시는 방선문에 남아있는 많은 제영(題詠)중에서 원형이 잘 보존된것중의 하나이다.

<출전: 서귀포 문화사>

5) 제주의 관덕정(觀德亭), 용연(용연)과 통제사공

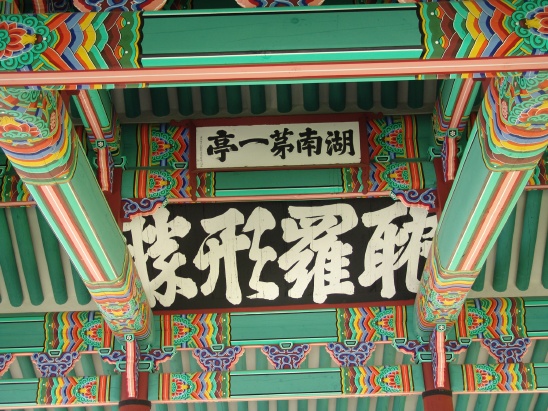

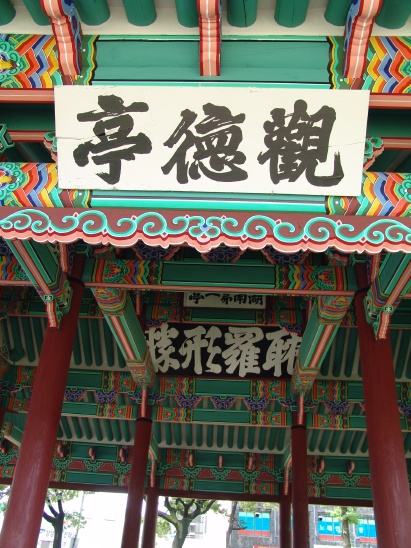

관덕정은 제주시의 중심지인 중앙로터리에서 서쪽 공항 방면으로 5분 정도 걸어가면 만날 수 있는 조선시대의 정자로서, 1963년 1월 21일 보물 제322호로 지정되었다. 정면 5칸, 옆면 4칸, 단층 팔작지붕 양식이다. 긴 대석으로 앉힌 기단 위에 세운 정자로 주위 4면이 모두 트여 있다. 기둥 윗몸에는 창방(昌枋)과 그 밑에 인방(引枋)을 짜 돌렸으나 평방(平枋) 없이 주두(柱頭)를 얹어 공포(뱀包)를 배치하고, 정형화된 이익공(二翼工) 형식으로 외목도리(外目道里)를 받쳤다. 기둥과기둥 사이의 창방 위에는 화반(花盤)을 3개씩 배치하여 건물의 옆면과 뒷면에서 보면 장화반(長花盤)의 형태이다. 또 화반 위에서 운공(雲工)이 뻗어나와 외목도리를 받게 하였으며 그 위에 서까래와 부연(附椽)을 걸었고, 서가래의 끝은 모두 처마의 선과 똑같게 잘라져 있는 것이 색다르다. 옥내에는 앞뒤 2줄로 4개의 큰 기둥을 세워 그 위에 대들보를 걸었다. 대들보 위에는 동자기둥[童子柱] 모양의 대공을 세워 종량(宗樑)을 받쳤고 천장은 연등천장이다. 큰 기둥들과 주위 기둥은 퇴량(退樑)으로 연결하였고, 옆면 중앙의 기둥에서 대들보에 걸쳐 충량(衝樑)이 가설되어 있다.

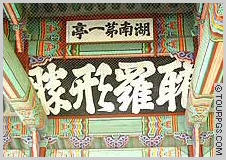

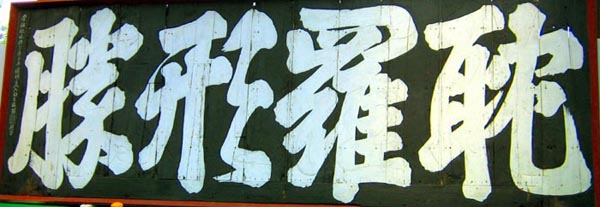

이 곳은 군사훈련 뿐만 아니라 공사를 의논하거나, 잔치를 베풀거나 또는 죄인을 다스리는 곳으로도 사용되었다. 창건 당시의 현판 '觀德亭'은 세종대왕의 셋째 아들인 안평대군이 썼는데 불에 타 없어지고 그 뒤에는 선조때 우의정을 지낸 이산해(李山海) 가 쓴 액자가 걸렸었다고 한다. 현재 그 안에 걸려있는 액자 호남제일정(湖南第一亭) '탐라형승(耽羅形勝)' 네 글자는 제주방어사를 지낸 김영수(金永綬)의 글이다. 이 관덕정은 창건 이후 성종 11년 1480 목사 양찬이 중수하고, 숙종 16년(1690)에는 목사 이우한이, 영조 29년(1753)에는 목사 김몽규가, 정조 원년(1778) 목사 황최언, 순조 33년(1833) 목사 한응호, 철종 원년(1894) 목사 이헌공이 중수하는 등 여러 차례의 중수와 개축을 거쳤는데 1969년에 대대적인 수리를 하여 지금의 모습을 갖추게 되었다.

<확대 모습>(2006. 3. 3. 항용(제 제공)

6) 제주 관덕정 보수 후의 통제사공 친필 현판 모습 소개> (2006. 8. 29. 태영(군) 제공) 출전 : 네이버 블로그 지난 2월 제주도 답사때 공사중이었던 관덕정이 새롭게 단장된 모습.

重修 후 게시된 김영수 목사의 친필현판 '탐라형승'

관덕정 .호남제일정. 탐라형승

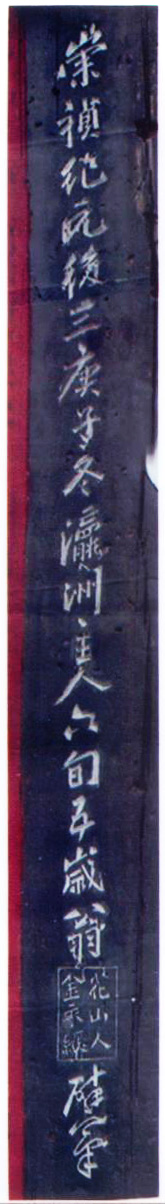

김영수 목사의 친필 현판 '탐라형승'좌측에 세로 세필로 '崇禎紀元後三庚子冬瀛州主人六旬五歲翁花山人金永綬 醉筆'이라 씀. 내용은 '1780년(正祖4 庚子)겨울에 바다 고을(제주)의 수령, 65세노인(자신)'이란 뜻.

<사진 자료 제공 : 2006. 8. 29. 발용(군) 제공> 출전 : 포항의 이정업 선생님께서 태영님께 보내주신 자료집에서 스캔한 것.

7) 용연(龍淵)

용연은 용두암에서 동쪽으로 약 200미터 떨어진 한천 하류에 있는 맑은 못으로 깊숙이 파고든 이 용연 양편에 병풍처럼 펼처진 높이 7-8 미터의 기암절벽 밑에 드리운 잔잔한 수면은 가히 환상적이다. 옛날 선비들은 여기에다 배를 띄워 낚시를 즐겼는가 하면, 시인묵객들이 달밤에 주연을 베풀고서 시흥을 돋구었다고 해서 '용연야범'이라 하며 영주10경으로 이름난 곳이기도 하다.

口名何太古 雲소九龍淵 (소:金肖)으로 시작되는 20행의 목사 김영수(金永綬)의 시가 암각되어 있다. 가까이서 살필수 없기 때문에 10여자가 판독이 어렵다. 말미에 ‘목사 김영수가 경자년 봄에 취해서 쓴다’ 라고 기록 되어 있어 떠나기 전 해인 정조4년(1780)년 봄에 지어서 새겼음을 알수있다.

비를 몰고오는 용이 살고 있어 기우제를 지내면 비가 내린다고 하여 ‘용연’이라고 했고, 좌우 석벽 위에 나무들이 울창하여 초록빛이 석벽과 함께 맑고 잔잔한 수면에 비추었게 때문에 ‘취병담’이라고도 한다. 지금은 그풍습이 없어졌으나 고려말부터 이조때에 걸쳐 7월 16일 밤이되면 그당시 제주목사나 판관은 부하관속과 도내 유지, 풍류랑, 그리고 기생들을 거느리고 이곳에 나온 후 배를 타고 산해진미 맛 좋은 음식을 먹으면서 노래도 부르며 시조도 읊조리고 해서 옛적 중국의 소동파가 즐기던 7월16일밤 적벽가 놀이 이상으로 흥겹게 하룻밤을 보냈다고 한다. 밝은 달빛과 어울려 배에 켜 놓은 등불들이 휘황찬란하게 물속과 석벽에 비추어 아름다운 밤경치를 이루었던 것이다.

|