본문

|

|

|

1) 간의대(簡儀臺)-제작에 부윤공이 참여함

(1) 해설 천문관측기구의 하나인 간의를 설치하였던 관측대. 관천대(觀天臺)라고도 한다. 1432년(세종 14)에서 1434년 사이에 제작한 간의 등 천문기구를 설치하기 위해 서울 경복궁 경회루 북쪽에 높이 31자, 너비 32자, 길이 47자(높이 약 9.3m, 길이 약 14.2m, 나비 약 9.7m)의 큰 규모로 쌓았다. 모두 돌로 쌓았고 위에는 돌난간을 둘렀으며, 그 안에 간의를 설치하고 매일 밤마다 서운관원(書雲觀員) 5인이 입직하여 천문관측에 종사하였다. 1434년(세종 16)에 준공. 간의대는 원나라의 곽수경(郭守敬)이 세운 관성대(觀星臺)이후 동양에서 가장 큰 규모를 갖춘 것이다. 간의대의 부대시설로는 정확한 방향을 나타내는 정방안(正方案)을 남쪽에 두고, 태양의 방향과 고도를 측정하는 규표(圭表)를 서쪽에 두었으며, 혼의(渾儀)와 혼상(渾象)을 비치한 작은 건물도 부설되어 있어 종합적인 천문대로서 손색없는 규모를 가지고 있었다. 이 간의대는 그뒤 신궁(新宮)을 짓기 위하여 다른 곳으로 옮겼고, 1546년(명종 1)에는 대규모로 중수하였다. 경복궁 안의 간의대 외에도 한양 북부 광화방(廣化坊:현재의 서울 桂洞)에 위치하였던 서운관에도 간의대가 있었다. 경복궁의 것과 광화방의 것은 모두 임진왜란 때 타버렸는데, 그뒤 숙종 때에는 영관상감사(領觀象監事)인 남구만(南九萬:1629∼1711)이 옛 서운관 자리에다 관상감을 복구하였고, 그때 간의대도 함께 복원되었다. 그밖에 임진왜란 이후 왕이 거소를 창덕궁으로 옮기자 창경궁에도 간의대가 축조되었다. 현재 서울 계동과 창경궁에 그 유적이 남아 있다

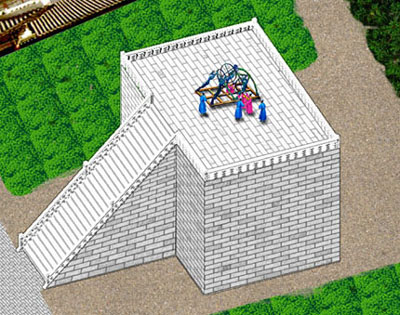

(2)<간의대 설치 모형도>(2002. 6. 28. 야후에서. 항용(제) 조사 제공)

시 대 : 조선시대 세종 15년 (1443년) 소 재 : 경복궁 경회루 북쪽 재 료 : 화강석 크 기 : 높이 9.5m, 넓이 14.4×9.8m 그림설명 : 조선 간의대 조감도. 1433년 경복궁안에는 국립 천문관측시설인 간의대를 세웠다. 그 곳에는 조선시대의 별들을 관측하는 대표적인 기기인 간의와 혼천의, 하늘과 같은 둥근 구조에 별자리를 새겨 넣은 혼상, 24기를 측정하는 규표, 해시계인 앙부일귀, 스스로 움직여 정확한 시간을 알리는 물시계인 자격루와 옥루, 방위를 보는 정방안, 독창적으로 만든 별시계인 일성정시의와 천체 관측 기기인 소간의 등 여러 가지 관측 기기들을 설치하였다.

(3) <간의대 설치도> 시 대 : 조선시대 (18C) 소 장 : 삼성출판박물관 그림설명 : 간의대 위치가 표시되어 있는 경복궁전도(景福宮全圖)

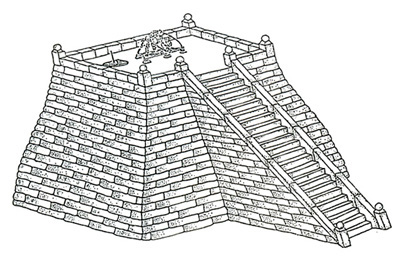

(4)<간의대 삽화> < 조선 간의대 삽화>

|