본문

|

|

|

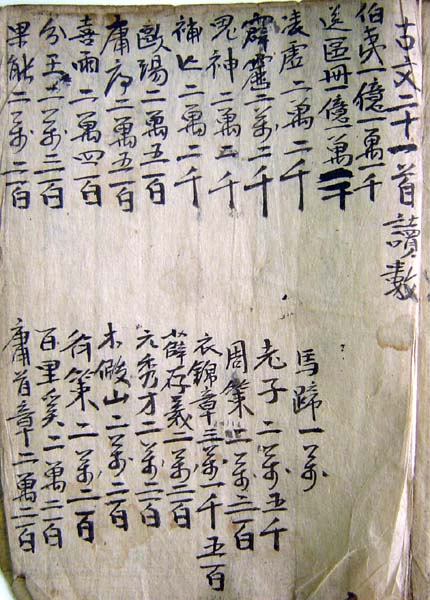

김득신(金得臣, 1604-1684)의 <고문36수독수기(古文三十六首讀數記)〉. 자신이 즐겨 읽은 36편 옛 글의 읽은 횟수를 작품별로 꼼꼼히 기록한 글이다.

한유(韓愈)의 〈획린해(獲麟解)〉·〈사설(師說)〉·〈송고한상인서(送高閑上人序)〉·〈남전현승청벽기(藍田縣丞廳壁記)〉·〈송궁문(送窮文)〉·〈연희정기(燕喜亭記)〉·〈지등주북기상양양우상공서(至鄧州北寄上襄陽于相公書)〉·〈응과목시여인서(應科目時與人書)〉·〈송구책서(送區冊序)〉·〈장군묘갈명(張君墓碣銘)〉·〈마설(馬說)〉·〈후자왕승복전(朽者王承福傳)〉은 1만 3천번씩 읽었고, 〈악어문( 魚文)〉은 1만 4천번 읽었다. 〈정상서서(鄭尙書序)〉·〈송동소남서(送董邵南序)〉는 1만 3천번 읽었고, 〈십구일부상서(十九日復上書)〉도 1만 3천번을 읽었다. 〈상병부이시랑서(上兵部李侍郞書)〉·〈송료도사서(送廖道士序)〉는 1만 2천번을 읽었고, 〈용설(龍說)〉은 2만번을 읽었다. 〈백이전(伯夷傳)〉은 1억 1만 1천번을 읽었고, 〈노자전(老子傳)〉은 2만번, 〈분왕(分王)〉도 2만번을 읽었다. 〈벽력금(霹靂琴)〉은 2만번, 〈제책(齊策)〉은 1만 6천번, 〈능허대기(凌虛臺記)〉는 2만 5백번을 읽었다. 〈귀신장(鬼神章)〉은 1만 8천번, 〈의금장(衣錦章)〉은 2만번, 〈보망장(補亡章)〉도 2만번, 〈목가산기(木假山記)〉는 2만번, 〈제구양문(祭歐陽文)〉은 1만 8천번을 읽었다. 〈설존의송원수재(薛存義送元秀才)〉와 〈주책(周策)〉은 1만 5천번, 〈중용서(中庸序)〉는 2만번, 〈백리해장(百里奚章)〉은 1만 5천번을 읽었다. 갑술년(1634)부터 경술년(1670)까지 읽은 횟수다. 그러나 그 사이에 《장자》와 《사기》, 《대학》과 《중용》은 많이 읽지 않은 것은 아니나, 읽은 횟수가 만 번을 채우지 못했기 때문에 이 글에는 싣지 않는다. 만약 뒤의 자손이 내 〈독수기(讀數記)〉를 보게 되면, 내가 독서에 게으르지 않았음을 알 것이다. 경술년 늦여름, 백곡 늙은이는 괴산 취묵당(醉默堂)에서 쓰노라.

<필사본 백곡집(김항용 소장본)의 독수기>

<고문21수 독수>

佰夷(傳), 送區冊(序)-1억1만1천번 衣錦(章)-3만1천5백 老子(傳)-2만5천번 凌虛(臺記), 霹靂(琴),鬼神(章), 補亡(章) -2만2천번 (祭)歐陽(文),(中)庸序-2만5백 번 燕喜(亭記),-2만4백 번 周策,分王 -2만3백 번 果能-2만2백 번 (送)薛存義(序),送秀才(序), 木假山(記,),百里奚(章),庸首章, 齊策?-2만2백 번 馬蹄-1만 번( 馬說?) T: 0.1">230 祭文 (金麟至) 230 祭文 (李鴻器) 231 祭文 (金萬剛) 231 祭文 (黃鵠立) 231 祭文 (趙碩運) 232 祭文 (趙顯錫) 232 柏谷集序 (李瑞雨) 233 讀數記 (金得臣) 234

附書讀數記後 (金由憲) 235 搜錄 235 記聞錄 236 終南叢志 239 柏谷集序 (朴世

|