본문

|

|

|

1)원문 (2005. 6. 10. 태서(익) 제공)

吏曹參判贈禮曹判書花山君諡文端寓菴金公神道碑 李敦宇 (號文貞公) 大明世宗肅皇帝嘉靖四十二年癸亥我 明宗大王痛系誣之尙未辨方陳奏揀使才禮曹參判弘文提學金公諱澍膺命曾以謝恩赴京有人㸑而誦易公命之前乃浙西士貢擧不利姑未歸公愛厚周急題銘贈扇及是其人闡爲禮部侍郞感舊殫誠者多而公專對力陳皇帝感動囘諭特所請宣付史館滌瑕傳信炳如日星禮部於會典內改錄本國宗系仍刋若干張出付此誠我 明廟盛德至誠有以孚格而若其道達吾君之誠意公也未及反面復于賓館是九月十七日壽五十二皇帝震悼厚賜棺衾而以殮之訃到 明廟以屢世之誣一朝昭雪受朝賀告廟領赦特贈公禮曹判書大提學禮襄於驪州白壤洞先山壬坐原 宣廟庚寅策光國勳封花山君命致侑任子 正宗庚戌贈謚文端謚法博學能文曰文守禮執義曰端公紹服遺訓奄成德器與退溪河西錦湖諸公修稧講讀蔚爲昭代士林所景仰竟又功存宗祊名載盟府有窮宇宙而不泯者存固無待於私述而其後孫進士好胤恐後人或昧勳績德業之如是卓然㪅圖顯刻屬銘敦宇蓋以晩契相好也雖耄且不文義不可辤遂綴 明廟誌狀國朝寶鑑及野史所載而識之公字應霖號寓菴系安東高麗侍中忠烈公方慶上祖也七世祖按廉使諱士廉 太祖徵以左司諫不起淸州人爼豆之高祖諱丸文判校曾祖諱宗孫監察贈戶曹參議祖諱城郡守贈兵曹參判考諱公亮受業朱溪君深源取科將有爲及朱溪遇禍遂不仕事吊儒師友錄以公貴贈補祚功臣吏曹判書安原君妣贈貞夫人全州李氏縣監彭穗女公以 中廟壬申九月七日生辛卯中進士己亥魁別試薦授藝文館檢閱庚子弘文館修撰司諫院正言辛丑吏曹佐郞賜暇湖堂癸卯京畿都事司諫院獻納弘文館副校理關北御史甲辰弘文館校理侍講院文學丁考妣憂丁未吏曹正郞議政府檢詳陞舎人弘文館副應敎戊申陞應敎京畿御史司憲府掌令司諫院司諫己酉以副應敎陞爲承政院右副承旨兵曹參知庚戌吏禮兩曹參議辛亥左承旨南陽府使都承旨大司諫壬子弘文館副提學成均館大司成癸丑司憲府大司憲以謝恩使赴燕甲寅吏戶曹參判乙卯全羅道觀察使禦倭有功入爲同中樞以司馬試試官取尹斗壽等丙辰開城留守戊午復爲大司成庚申刑曹參判辛酉黃海道觀察使入爲漢城左右尹癸駭摠府副摠管薦文衡此其踐履大畧也史稱公器宇宏大喜怒不形退溪嘗推公以彌勤形河海量河西有君民堯舜志可與堪論之稱鶴峯金公稱其善能容人至載於奏啓公之望實此焉可知與林塘聽天諸公并稱八文章詩登箕雅有遺集若干行于世豈多乎哉片羽足以辨九苞之彩也配貞夫人全州李氏鎭陽守渶女外祖坡城府院君尹金孫生 中廟丙子沒 宣廟庚辰墓祔有三男四女男正男佐郞厚男監察季男縣監婿佐郞尹儼牧使李世良奉事鄭文昇察訪盧守訥孫以降多不盡錄銘曰 文學器量邈乎不可堦德履於 家勳勞於國至今赫赫有聲烈然非石未可照後生所以大書特書不一節過者式之曰是惟文端公墓驪之山甚高其下水且淸冽

2)해설 (2004. 11. 1. 주회(안) 제공) 출전 : <우암집)<김주> 신도비명 병서(神道碑銘幷序) ※목차는 편집자 임의로 적은 것임 1563년 연경에 가서 종계변무 명나라 세종(世宗) 숙황제(肅皇帝)의 가정(嘉靖) 42년 계해(1563, 명종 18)에, 우리나라 명종대왕께서 종계(宗系)의 무함(誣陷)이 아직 변설되지 않은 것을 통탄하여서, 바야흐로 명나라에 진달하여 상주하고자 사신으로 갈 만한 인물을 고르셨는데, 예조참판(禮曹參判) 홍문관 제학 김공 휘 주(澍)가 왕명을 받들었다. <1553년 사은사(謝恩使)로서 연경(燕京)에 갔을 때>

공이 일찍이 사은사(謝恩使)로서 연경(燕京)에 갔을 때, 어떤 사람이 불을 때면서 주역을 외고 있는 것을 보고, 앞으로 오라고 불렀다. 그가 왔기에 보니, 절서(浙西)의 선비인데 공거(貢擧)에서 합격을 하지 못하고서 아직 고향으로 돌아가지 못하고 있던 참이었다. 그래서 공이 그를 사랑하여 어려운 처지에 있던 그를 후하게 도와주고는 명(銘)을 적어서 부채를 준 적이 있었다.

그런데 이때 공이 다시 중국에 갔을 때, 그 사람이 예부시랑(禮部侍郞)으로 출세하여 있어서, 옛 일에 감동하여 정성을 다해 일을 보와 준 것이 많았다.

그리고 공은 사신으로서 전권을 지니고 황제를 만나 힘껏 우리 주장을 펴매, 황제가 감동하여 회유(回諭)해서 우리가 청한 바를 특별히 윤허하고, 사관(史館)에 선부(宣付 : 천자가 명령함)해서 하자를 씻어버리고 신뢰할 만한 것만 전하도록 하여 해와 달같이 찬란하게 하도록 하니, 명나라 예부(禮部)는 ?대명회전(大明會典)? 대명회전(大明會典) 모두 180권으로 명나라 홍치(弘治) 연간에 이동양(李東陽) 등이 칙명으로 찬했다. 명나라 제도를 모아 이부(吏部), 예부(禮部), 병부(兵部), 공부(工部), 호부(戶部), 형부(·刑部)를 벼리로 하고 다시 여러 관제에 관한 기록들을 실었다. 안에서 본국의 종계(宗系)에 관한 사항을 고쳐서 기록하고, 이어서 약간의 장(張)을 간행해 내어서 붙였다. 이것은 정말로 우리 명묘(明廟 : 명종)의 성대한 덕과 지극한 정성이 미덥고 감동을 주었기 때문이며, 우리 군주의 성의를 진달하여 통할 수 있게 한 것은 공이었다.

연경 빈관(賓館)에서 초혼(招魂)을

그런데 공은 미쳐 돌아와 얼굴을 뵙지도 못하고, 빈관(賓館)에서 초혼(招魂)을 하였으니, 이때가 9월 17일로, 향년 52세였다. 황제가 너무도 슬퍼하여 널과 장례물품을 후하게 하사하여 염습하게 하였다. 부음이 이르러오자, 명묘(明廟)는 몇 세대에 걸쳤던 무함(誣陷)이 하루아침에 밝게 씻겨졌다고 하여서, 조하(朝賀)를 받고 종묘에 고하며 사면령을 내렸으며, 공에게 특별히 예조판서 대제학의 직을 증직하였다. 여주(驪州) 백양동(白壤洞) 선산 임좌(壬坐)의 벌에 장례를 치뤘다.

1590년 광국공신 화산군 추봉, 1790년 문단(文端)의 시호(諡號)

선묘(宣廟) 경인년(1590, 선조 23)에 광국(光國)의 공훈첩에 올리고 화산군(花山君)에 봉하였으며, 은사를 내리고 자식을 관직에 임명하도록 임자(任子) : 부조(父祖)의 훈공(勳功)으로 자손을 관직에 임명함. 그렇게 관직에 임명된 자손을 가리키기도 한다. 명하였다.

정종(正宗) 경술년(1790, 정조 14)에 문단(文端)의 시호(諡號)를 내렸다. 시법(諡法)에 ‘박학하고 문장에 능함’을 문(文)이라 하고 ‘예를 지키고 의리를 고수함’을 단(端)이라고 한다. 퇴계(退溪) 하서(河西) 금호(錦湖) 등 여러분과 수계(修?)하고 강독(講讀)하여

공은 가문의 유훈(遺訓)을 잇고 그대로 지켜서, 일찌감치 덕기(德器)를 이루었다. 퇴계(退溪) 하서(河西) 금호(錦湖) 등 여러분과 수계(修?)하고 강독(講讀)하여 울연히 밝은 성대에 사림들이 경앙(景仰)하는 바가 되었으며, 마침내 공적은 종방(宗?)에 남아 있고 이름은 맹부(盟府)에 기록되어 있으니, 우주(宇宙)가 다하기까지 민멸되지 않을 업적을 남겼다는 사실은, 정말로 사사로이 서술하지 않아도 될 것이다.

그 후손인 진사 호윤(好胤)이, 이돈우에게 묘지명을 부탁 그렇거늘 그 후손인 진사 호윤(好胤)이 뒷사람이 혹 공의 훈적(勳績)과 덕업(德業)이 이와 같이 탁월함을 잘 모르지 않을까 염려하여, 다시 목판으로 새기려고 하면서 묘지명을 이 돈우(敦宇) 돈우(敦宇) : 이돈우(李敦宇, 1801?). 자는 윤공(允恭), 호는 초게(草憩)이다. 에게 부탁하였다. 아마 만년에 서로 사귀어 우의가 있었기 때문일 것이다. 비록 늙고 글을 하지 못하지만 의리상 사양할 수가 없기에, 마침내 명묘지장(明廟誌狀), ?국조보감(國朝寶鑑)?, 및 야사(野史)에 실려 있는 내용을 엮어서 기록한다.

1. 선계 공의 자(字)는 응림(應霖)이고, 호는 우암(寓菴)이며, 본관은 안동(安東)이다. 고려 시중(侍中) 충렬공(忠烈公) 방경(方慶)이 중시조이다. 7세조 안렴사(按廉使) 휘 사렴(士廉)은 조선 태조(太祖)가 좌사간(左司諫)의 직으로 불렀으나 벼슬에 나아가지 않았다. 청주(淸州) 사람들이 제사를 지냈다.

고조(高祖) 휘 환(丸)은 문과에 급제하여 판교(判校)를 지냈다. 증조 휘 종손(宗孫)은 감찰(監察)을 지냈고 호조참의(戶曹參議)에 추증되었다. 조(祖) 휘 성(城)은 군수(郡守)를 지냈고 병조참판(兵曹參判)에 추증되었다.

고(考) 휘 공량(公亮)은 주계군(朱溪君) 이심원(李深源)에게 수업하였고, 과거에 합격하여 장차 큰일을 하리라 기대되었으나, 주계군이 화를 만나자, 마침내 벼슬을 살지 않았다. 그 일은 ?동유사우록(東儒師友錄)?에 실려 있다. 공이 귀하게 되자, 보조공신(補祚功臣) 이조판서(吏曹判書) 안원군(安原君)에 추증되었다. 비(?)는 증 정부인(贈貞夫人) 전주이씨(全州李氏)인데, 현감(縣監) 팽수(彭穗)의 따님이시다.

2. 1531 진사시, 1539 장원급제 공은 중묘(中廟 : 중종) 임신년(1512, 중종 7) 9월 7일에 태어나, 신묘년(1531, 중종 26)에 진사시에 합격하였다. 기해년(1539, 중종 34) 별시(別試)에서 장원을 하고, 예문관 검열(藝文?檢閱)에 천수(薦授)되었다. 경자년(1540, 중종 35)에 홍문관 수찬(弘文?修撰), 사간원 정원(司諫院正言)이 되고,

3. 1541년 호당(湖堂)에서 사가독서(賜暇讀書) 신축년(1541, 중종 36)에 이조좌랑(吏曹佐郞)이 되어, 호당(湖堂)에서 사가독서(賜暇讀書)를 하였다.

4. 계묘년(1543, 중종 38)에 경기도사(京畿都事), 사간원 헌납(司諫院獻納), 홍문관 부교리(弘文?副校理), 관북어사(關北御史)를 하였다. 갑진년(1544, 중종 39)에 홍문관 교리(弘文?校理), 시강원 문학(侍講院文學)을 하다가, 부친과 모친의 상을 당하였다.

5. 정미년(1547, 명종 2)에 이조정랑(吏曹正郞), 의정부 검상(議政府檢詳)으로 있다가 사인(舍人)으로 승진하고, 홍문관 부응교(弘文?副應敎)를 하였다. 무신년(1548, 명종 3)에 응교(應敎)로 승진하고, 경기어사(京畿御史), 사헌부 장령(司憲府掌令), 사간원 사간(司諫院司諫)을 하였다. 기유년(1549, 명종 4)에 부응교(副應敎)로서 승정원 우부승지(承政院 右副承旨)로 승진하고, 병조참지(兵曹參知)를 하였다. 경술년(1550, 명종 5)에 이조(吏曹)와 예조(禮曹)의 참의(參議)를 하였다. 신해년(1551, 명종 6)에 좌승지(左承旨), 남양부사(南陽府使), 도승지(都承旨), 대사간(大司諫)을 하였다. 임자년(1552, 명종 7)에 홍문관 부제학(弘文? 副提學), 성균관 대사성(成均館大司成)을 하였다.

6. 1553년 사은사(謝恩使)로서 연경(燕京)에 계축년(1553, 명종 8)에 사헌부 대사헌(司憲府大司憲)을 하고, 사은사(謝恩使)로서 연경(燕京)에 갔다. 갑인년(1554, 명종 9)에 이조(吏曹)와 호조(戶曹)의 참판(參判)을 하였다.

7. 1555년 을묘왜변 진압 을묘년(1555, 명종 10)에 전라도 관찰사(全羅道觀察使)가 되어, 왜적을 막는데 공이 있었다. 내직으로 들어와 동지중추부사(同知中樞府事)가 되었으며, 사마시(司馬試)의 시관(試官)으로서 윤두수(尹斗壽) 등을 선발하였다.

8. 병진년(1556, 명종 11)에 개성유수(開城留守)로 있었다. 무오년(1558, 명종 13)에 다시 대사성(大司成)이 되었다. 경신년(1560, 명종 15)에 형조참판(刑曹參判)을 지냈다.

9. 신유년(1561, 명종 16)에 황해도 관찰사(黃海道觀察使)로 있다가, 들어와서 한성부 좌윤(漢城府左尹)과 우윤(右尹)을 지냈다. 계해년(1563, 명종 18)에 도총부 부총관(都摠府副摠管)을 하였고, 문형(文衡 : 홍문관 대제학)에 천거되었다. 이것이 그 경력의 대략이다.

10. 풍채와 도량 역사에서는 공께서 풍채와 도량이 아주 크고 희로(喜怒)의 감정을 드러내지 않았다고 일컬었다. 퇴계(退溪)는 일찍이 공을 추앙하고 칭찬하여 “미륵(彌勒)의 모습과 하해(河海)같은 도량”이라고 하였고, 하서(河西 : 金麟厚)는 “임금을 요순 만들고 백성을 요순 사람 만들려는 뜻을, 그대와 더불어 가히 담론할 만하다.”라고 칭송하였다. 학봉(鶴峯) 김공(金公 : 金誠一)은 공이 “잘 남을 용납할 수 있다.”라고 하여서, 심지어 상주문(上奏文)이나 차자(箚子)에도 그런 내용이 실려 있다. 공의 명망과 실질을 여기서 알 수가 있다.

11. 팔문장(八文章)이라고 일컬어졌다. 임당(林塘 : 鄭惟吉)·청천(聽天 : 沈守慶) 등 여러분과 아울러서 팔문장(八文章)이라고 일컬어졌다. 시(詩)는 기아(箕雅)에 올라 있고, 유집(遺集) 몇 권이 간행되어 세상에 퍼뜨려져 있다. 어찌 아니겠느냐. 한 조각의 깃털로도 구포(九苞: 봉황)이 채색을 충분히 변별할 수 있는 법이로다.

12. 배위와 자녀 배위(配位)는 정부인(貞夫人) 전주 이씨로, 진양수(鎭陽守) 영(渶)의 따님이며, 외조부는 파성부원군(坡城府院君) 윤금손(尹金孫)이다. 중묘(중종) 병자년(1516, 중종 11)에 태어나 선묘(先廟 : 선조) 경진년(1580, 선조 13)에 돌아가셨으며, 공에게 부묘(?墓)하였다. 3남 4녀를 두었다. 아드님 가운데 정남(正男)은 좌랑(佐郞), 후남(厚男)은 감찰(監察), 계남(季男)은 현감(縣監)이다. 사위는 좌랑 윤엄(尹儼), 목사 이세량(李世良), 봉사(奉事) 정문승(鄭文昇), 찰방(察訪) 노수눌(盧守訥)이다. 손자 이하는 이루다 기록하지 않는다.

13. 신도비명 명(銘)은 이러하다. 문학과 기량이 하도 아득하여 더위잡고 오를 수 없어라. 집안에서는 덕을 실천하고, 조정에서는 훈공을 세워, 지금도 혁혁하게 명성과 위엄이 있도다. 하지만 빗돌이 아니면 후생에게 비출 수 없기에, 그래서 크게 적고 특별히 적나니 적을 사적이 한 두 마디가 아니로다. 지나는 이가 예를 갖추어 말하길, 이것이 문단공의 묘로다 하리라. 여주(驪州)의 산은 아주 높고, 그 아래의 물 또한 맑고 깨끗하도다.

文學器量, 邈乎不可?.(문학기량, 막호불가계) 德履於家, 勳勞於國, 至今赫赫有聲烈.(덕리어가, 훈로어국, 지금혁혁유성렬) 然非石未可照後生, 所以大書特書不一節.(연비석미가조후생, 소이대서특서불일절) 過者式之曰, 是惟文端公墓.(과자식지왈, 시유문단공묘) 驪之山甚高, 其下水且淸冽.(여지산심고, 기하수차청렬)

보국숭록대부 판종정경부사 치사 봉조하 원자보양관(輔國崇祿大夫 判宗正卿府事 致仕 奉朝賀 元子輔養官) 이돈우(李敦宇) 찬(撰) 불초(不肖) 후손 통정대부 전행 장성군수(通政大夫 前行長城郡守) 연하(演夏) 근서(謹書)

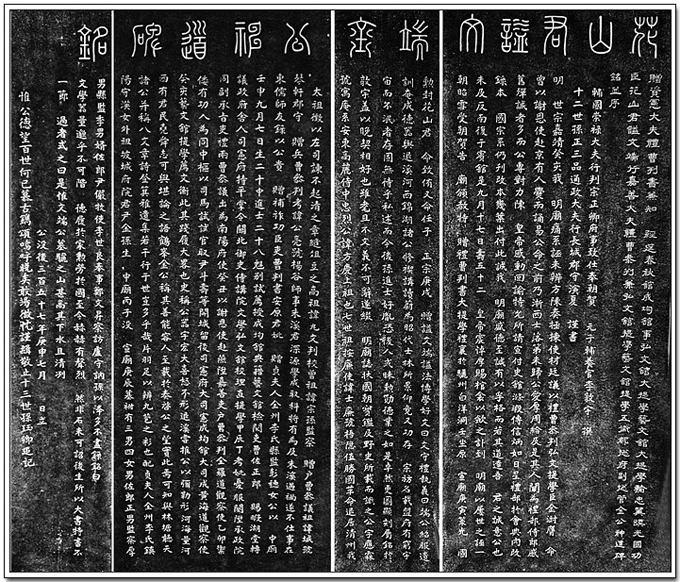

<신도비 탁본 사진> (2004. 11. 2. 발용(군) 제공)

|