본문

|

|

|

1)<견한잡록>(遣閑雜錄)의 기록 내용--8폭 비단 병풍 성천도(成川圖)에 시를 .. (2003. 7. 7. 태서(익) 제공) ○ 명종 임술년 겨울에 왕명으로 김주(金澍)ㆍ박충원(朴忠元)ㆍ오상(吳祥)과 나를 정원(政院)에 불러 비단에 그린 긴 병풍 네 벌을 내리시니, 병풍마다 8폭으로 되어 있고 그 끝 폭은 비어 두었다. 그림은 네 벌이 각기 다르니, 곧 성천도(成川圖)ㆍ영흥도(永興圖)ㆍ의주도(義州圖)ㆍ영변도(寧邊圖)였다. 하교(下敎)하기를, “김주는 성천도를, 박충원은 영흥도를, 오상은 의주도를, 심수경은 영변도를 각기 맡아 기문(記文)과 장편시(長篇詩)를 지어서 비어 있는 비단폭에 직접 써서 들이라.” 하였다. 네 명이 배복(拜伏)하고 황공히 물러와서 저마다 수일 내에 기사(記事)와 시(詩)를 써서 바쳤는데, 나와 같은 거친 문장과 졸렬한 글씨로 성상의 상을 입기까지 하였으니, 영광스럽고도 다행함을 어찌하리오. 이보다 앞서 한양궁궐도(漢陽宮闕圖)가 있었는데, 홍섬(洪暹)에게 기문을 짓고 정사룡(鄭士龍)에게 장편시를 짓게 하였다. 또 평양도(平壤圖)는 정유길(鄭惟吉)이 장편시를 짓고 전주도(全州圖)는 이량(李樑)이 장편시를 지었는데, 모두 병풍에 그린 것이라고 한다. 듣자니, 이 병풍 그림을 좌우에 두고 영원히 전할 것이라고 하였는데, 임진년의 병화로 모두 불에 타고 말았으니, 아, 애통하다.

2) 임진강변 金川 三聖臺와 김주 (2003. 11. 8. 주회(안) 제공))

화산군 김주 선조님은 50세때인 1561년(명종16, 신유, 가정40) 7월부터 다음해 9월까지 1년남짓 황해도 관찰사를 지내셨습니다. 선조님의 유집인 우암유집을 보면 황해도 일원의 동헌과 유적지를 읊은 시문이 많이 보이는데, 아마 이때 유람하신 듯 합니다. 1561년 황해도 관찰사를 지내시면서 숙부이신 목사공(金公望)께서 해주목사로 재직하시면서 1526년 개축하신 해주 부용당에도 자주 오르셨으리라 생각해 봅니다. 1982년 발간된 황해도지에 흑백으로 희미한 삼성대 사진이 실려 있는데, 꼭 안동 회곡동의 상락대와 흡사한 것 같습니다.

* <황해도지 (1982.1)> 기록 내용 **金川 三聖臺 : 金川郡 月城面 구 兎山邑 동쪽 임진강 岸頭에 있다.

兎山面 동쪽 임진강 변에 있다. 수십 길의 절벽 위에 기암괴석이 重疊(중첩)한 가운데 가장 높은 세 石臺가 天然的으로 이루어 졌는데 이것이 三聖臺이다. 석대 밑에는 임진강의 푸른 물결이 넘실거리고 江岸에는 또 작은 정자도 지었으니 이곳 臺上의 정자에 오르면 사방으로 확 트인 경관이 절경을 이룬다.

3) <연려실기술 내의 각종 자료 종합> (2003. 11. 13. 윤만(문) 제공) (1) ▣ 연려실기술 제12권 선조조 고사본말(宣祖朝 故事本末) 덕흥군의 추존(追遵) ▣ 대원군의 어머니는 창빈 안씨(昌嬪安氏)이며, 대원군의 부인은 하동부 대부인(河東府大夫人) 정씨(鄭氏)임

○ 서얼임기(林芑)란 자가 글을 잘하고 이문학관(吏文學官)의 직에 있었는데 성질이 음험하고 일을 만들기를 좋아하였다. 명 나라에 사신으로 가는 김주(金澍)를 따라가서 왕실의 종계(宗系)를 개정하여 주기를 청하였던 공으로 당상관(堂上官)이 되었다. 항상 더 출세를 하려고 조정에 무슨 일이 생기는 요행의 기회를 바라더니, 병자년에 임금의 마음이 선비들을 싫어하고 또 덕흥군을 임금으로 추존하고싶어하는 것을 눈치채고 소를 올렸는데 그 대략은, “남의 후사된 자가 그의 아들이 된다는 것은 성인의 법이 아닙니다. 임금께서는 마땅히 덕흥군의 아들로서 덕흥군을 높이는 도리를 극진히 하여야 합니다.”하고 인종(仁宗)의 신주가 문소전(文昭殿)에 있는 것이 부당한 일이라 하고, 또 선비들의 풍습을 헐뜯어, “《심경》이나 《근사록》따위를 읽어 헛이름만 낚아서 허위의 풍습을 조장합니다.” 고 하였다. 도승지정탁(鄭琢)이 이기와 전부터 아는 터라, 이 소(疏)가 올라가면 반드시 죄를 받을 줄 알고 이기의 집으로 환송하여 고쳐 짓게 하였으나, 그래도 고약한 말이 많았다. 승정원에서 감히 여쭙지 못하였으나, 소의 내용이 전파되어 사간원에서 듣고 아뢰기를, “임기가 몰래 패역한 마음을 품고 흉하고 간사한 말을 선동시켜 시비를 혼란하게 하고, 이목을 속여서 조정에 근심을 끼치고, 사람에 화를 돌리려는 꾀가 혹독합니다. 바로 잡아들여 국문하소서” 하니, 임금이 승정원에 묻기를, “임기의 소가 어디 있느냐.그 소를 보지 못하고는 답할 수가 없구나.”하므로 승정원에서 그 소를 올렸더니, 임금이 본 뒤에, “임기의 말이 진실로 간원에서 아뢰는 말과 같다면 마땅히 잡아들여 국문할 것이나, 이제 그 소를 보니 별로 흉하고 패역된 말이 없다. 비단 죄주는 것이 부당할 뿐 아니라 마땅히 상을 주어야겠거늘, 간원에서 필시 잘못 들은 것 같다.” 하니, 사헌부와 사간원의 관원이 대궐문 밖에 엎드려 임기를 잡아서 국문하기를 청하였다. 그 대략은, “임기가 인종의 신주를 문소전에서 옮겨야 한다 하니, 이 죄는 군부를 폐출하는 것과 같사오며, 또 덕흥 대원군을 추존하자 하고 남의 후사가 되어도 그의 아들이 된다는 말을 그르다 하오니, 이것은 부자(양부ㆍ양자)의 천륜을 끊는 것입나다. 또 《심경》과 《근사록》을 읽는 것을 이름을 낚는다 함은 사림에 화를 끼치려는 것입니다.” 하였다. 임금이 답하기를, “문소전을 마땅히 폐지해야 한다는 말은 조광조(趙光祖)의 입에서 시작되었는데, 그것으로 죄를 주려면 조광조가 먼저 그 죄를 당하여야 한다. 저 사람(광조(趙光祖))은 죄주지 아니하고 이 사람(임기)을 죄준다면, 임기가 불복하는 데는 어찌할 것인가. 또 임기의 말은 낳은 어버이를 대대로 제사지내자는 것이요, 임금으로 추존하자는 것은 아닐 것이다. 조그만 임기 하나로 하여 양사(兩司)에서 궐문 밖에 엎드려 청하기까지 하는 것은 너무 조급한 짓이 아닌가.” 하고 양사의 청을 듣지 아니하여, 궐문 밖에 엎드려 청한 지 달이 지나도 허락을 얻지 못하였다.《조야첨재》

○ 정축년 4월에 비로소 대원군 사당 신주를 백대(百代)가 되어도 옮기지 아니할 것과 사손의 세습하는 제도를 정하여, 당상관돈녕도정을 한 자리 더 추가하여 그 사손으로 세습시켜서 대대로 덕흥대원군의 제사를 받들게 하고, 4중월 시제에 쓸 제물을 관에서 주게 하고, 하원군(河原君)과 하릉군(河陵君)은 모두 정 1 품에 승진시키고, 안황(安滉)은 6품직에 쌀과 피륙까지 주고, 정창서(鄭昌瑞 임금의외숙)는 당상관에 올려 주었는데, 모두 대신의 의견을 들어서 임금의 독단으로 하지 않는다는 뜻을 보였으나, 언관들은 그래도 반대하기를 여러 달 계속했으나 끝내 듣지 않았다. 《동각잡기》ㆍ《유천차기》○하원군(河原君)정(鋥)ㆍ하릉군(河陵君)인(鏻)은 대원군의 두 아들이요, 안황은 대원군의 사위였다.

(2) ▣ 연려실기술 별집 제5권 사대전고(事大典故) 사신(使臣) ▣ ○ 계해년에 김주(金澍)와 이양원(李陽元)을 사신으로 보냈는데, 김주가 병으로 죽었다. 선조조 종계변무 조에 들어 있다.

(3) ▣ 연려실기술 별집 제9권 관직전고(官職典故) 과거 3 등과 총목(登科摠目) ▣ (☞중종)34년 기해 별시에서 성몽설(成夢說) 등 12명을 뽑았다. 11월 임금이 친히 광화문(光化門)에 나와 앉아서 별시 김주(金澍) 등 6명을 뽑았다.

(4) ▣ 연려실기술 제17권 선조조 고사본말(宣朝朝故事本末) 종계(宗系)를 변무(辨誣)하다 ▣ ○ (☞명종)18년 가정 42년 계해에 김주(金澍)를 보내어 ‘회전 중에 국조(國祖 태조(太祖))가 환조(桓祖)의 아들이라는 것을 명백하게 기재하기를 청한다.’는 등의 사정을 아뢰었다. 김주가 중국에서 병으로 죽었으므로 서장관 이양원(李陽元)이 칙서를 가지고 돌아왔는데, “마땅히 사관에 회부해서 회전의 옛 조문에 의거하여 그대의 조상의 직계를 기재하여 흠을 씻어서 온 천하에 사실대로 전하여해와 별같이 빛나서, 조정과 그대의 나라에서 모두 이자춘(李子春)의 자손이지 이인임의 자손이 아니라는 것을 알게 하겠다.” 하였다. ○ 예부에서 또 옛 회전 내에 본국의 종계를 고쳐서 기록하고, 이어 몇 장을 더 간행해서 배신에게 주어 보내어 고쳐 기록한 뜻을 알게 하였다.

(5) ▣ 연려실기술 제11권 명종조 고사본말(明宗朝故事本末) 을묘왜변(乙卯倭變) ▣ ○ 10년 을묘 5월에 왜선 60여 척이 전라도에 침범하였으므로, 병사원적(元績)이 군사를 거느리고 달려 나가다가, 날이 저물어 달량(達梁)에 들어가 주둔하였다. 이튿날 아침에 적의 무리가 성을 포위하였는데, 구원병은 패해 달아나고 관군은 대부분 성을 넘어 몰래 도망쳐버렸다. 원적이 옷과 갓을 벗어 성밖에 던져 항복을 애걸하는 태도를 보이자, 왜적이 형세가 급박함을 알고 군사를 독려하여 성을공격하니, 성이 함락되었다. 원적과 장흥부사한온(韓蘊)을 죽이고, 영암군수이덕견(李德堅)을 생포하였다. 연이어 난포(蘭浦)ㆍ마도(馬島)ㆍ장흥부병영(長興府兵營)ㆍ강진현(康津縣)ㆍ가리포(加里浦)를 함락시켰는데 살상과 노략질은 말할 수도 없었다. 해남현감변협(邊協)만이 홀로 외로운 성을 지켰다. 《해동야언》

○ 감사김주(金澍)가 영암에 달려와서 어찌할 줄을 모르니, 어떤이가 말하기를, “공은 한 도의 주장으로 여기에 있어서는 안되고, 중도에 물러가서 대책을 강구해야 할 것이나, 다만 장흥이 새로 격파당하여 적세가 대단히 성하니, 만약 영암을 잃으면 나주 이상이 다 동요되어서 비록 원수(元帥)가 내려와도 군병이 주둔할 곳이 없을 것이다. 전주부윤이윤경(李潤慶)이 장수의 지략이 있고 남원판관양모(梁某)도쓸 만한 재주가 있으니 급히 불러서 영암을 지키게 하면 마침내 적을 깨칠 수 있으리라.” 하였다. 이윤경이 곧 광대 4, 5백 명을 뽑아 모두 채색옷을 입히고 성에 들어와 막게 하였다. 《기재잡기》

○ 이때에 이윤경이 영암수성장(靈岩守城將)이 되어 급히 날랜 군사를 이끌고 들어가 지켰다. 이준경(李浚慶)이 금성(錦城)에 주둔하면서 이윤경에게 격문을 보내기를, “방어사가 이미 성에 들어갔으니, 가장(假將 임시 서리(署理)하는 장수로 임금에세 미처 임명을 받지 못한 것이다)은 돌아와 본성(本城)을 지키라.” 하였더니, 이윤경이 답하기를 “적의 움직임을 헤아리기 어렵고, 또 내가 항상 죽을곳을 찾지 못할까 염려했었다. 돌아갈 수 없다.”고 하였다. 얼마 안되어 적이 포로를 앞세우고 곧바로 성 밑에 와서 목을 베어 던지고, 뛰면서 입술을 오므려 소리를 내고 성에 오르는 모양을 하니, 사람들이 달아나려 하였다. 윤경이 친히 순시하며 충의로 격려하니, 병사들이 감격하여 배반할 뜻이 없어지고 출병하여 적과 대결하기를 청하였다. 윤경이 그 쓸 만함을 알고 배불리 먹여 보내니, 적의 목을 베어 오는 자가 많았는데, 모두 즉석에서 상을 주었다. 부상자들을 보고는 눈물을 흘리며 위로하니, 병사들이 더욱 분발하여 외로운 성을 끝까지 보전하였다. 《명신록》

○ 조정에서 김주(金澍)를 싸움에 임해 실책한 것으로 파면하고, 이윤경을 장려하여 승진시켜 김주를 대신케 하고, 이듬해에 순찰사(巡察使)의 칭호를 더하다.변협(邊恊)을 특진시켜 장흥부사로 삼았다. 《기재잡기》

○ 이때에 태평시대가 오래 계속되어 여러 장수가 많이 군율을 어기자, 남주역(南州驛)의 벽에 시를 써 붙이기를, “장흥 백성이 부모를 잃은 듯이 슬퍼하니, 한공(韓公 온(蘊))의 어진 정치를 알겠도다. 구원하지 않으니 광주목사(光州牧使) 이희효(李希孝) 의 살을 십어 먹고 싶고, 달아나니 수사김윤(金贇)의 몸을 찢고 싶네. 승급된 이윤(李尹)윤경(潤慶)은 참으로 대장부이고, 벼슬이 옮겨진 변부사협(恊)는간사한 신하로다. 감사김주(金澍) 는 어찌하여 병법에 어두우며 방어사남치근(南致勤) 는 어찌하여 살인을 즐기는가. 원수이준경(李浚慶)는 금성에 물러나 단단히 앉았고, 절도사조안국(趙安國)는 중도에서 고의로 머뭇거리네. 공을 세운 달사(達泗)양(梁)는 어디로 돌아가고, 충성에 뜻이 없는 이 유(柳)는 강진 원이 되었네. 성을 버린 강진(康津)언성홍(洪)은 먼저 참할 것이요, 진 (진도(珍島))을 비운 최린(崔潾)은 죄상이 같도다. 국록을 받을 때에는 자리만 차지하다가 난을 만나자 본색이 드러났도다. 덕견이(李)의 항복 빌기 꾸짖기도 할 것 없고, 원적병사(兵使)의 경망은 노할 것도 없다. 왜적이 날뛰는 것을 뉘 감히 막을까. 읍과 촌을 불사르니 백성만 고생이다. 상벌이 밝지 않아 공도가 없으니, 슬프다, 나라 원수 씻을 길 없네.” 하였다. 누구의 글인지 몰라도 칭찬하고 깎은 것이 지당하니, 또한 시사(詩史)가 아니겠는가. 《후청쇄어(侯鯖ꝯ語)》

4) 화산군 관련 전설 소개 (2003. 12. 17. 주회(안) 채록, 제공) (1)전설 1 -- 화산군(김주) 묘역에 얽힌 전설 (2003. 4, 도정공후손 김태현 제공) 화산군(휘주) 할아버지는 중국에 사신으로 갔다가 그곳에서 돌아가셨는데, 사후 20년만에 고국 조선으로 운구되어 돌아 오셨다고 한다. 운구가 두만강에 건너 쉴때는 상여 앞에서 치는 요령이 멈추고, 다시 움직일때는 요령이 울렸다고 한다. 이때부터 우리나라에서도 요령을 사용하게 됐다고 한다. 당시까지 조선에서는 장례 행렬에 요령을 사용하지 않았다고 한다.

(2)전설 2 -- 화산군(김주) 묘역에 얽힌 전설 (2003. 4, 도정공후손 김태현 제공) 옛날에는 이곳 화산군 묘역 앞 도로를 지나갈 때 담배를 피면 입이 달라 붙어서 담배를 피울 수 없었고, 말을 탄 채로 지나가면 말굽이 땅에 들어붙어서 갈 수 없었다고 한다. 그런데 일정시대 때 일본놈이 말을 타고 이 묘역 앞을 지나가는데 말굽이 땅에 붙어서 떨어지지 않자 말 다리를 그 자리에서 잘라서 화산군 상석에 문지르니 이후부터는 이러한 현상이 없어졌다고 한다. 혼령과 말의 피는 상극이라고 한다. 이때의 상석은 묘역 주변 어디에 묻어 버렸다고 한다.

(3)전설3 -- 화산군(김 주) 요령에 관한 설화 (2003. 12, 화산군후손 김용주 제공) 440년전 화산군(휘澍)께서 조선조 명종때 종계변무사로 명나라에 가시었다가 책무를 완수하시고 그곳 연경 옥하관에서 병환을 얻어 52세에 순직하시었다. 명나라 황제께서 관(棺)과 수의를 特賜하여 서장관 李陽諺으로 하여금 염습과 護喪을 치르게 하였다. 공의 장례시 서장관 지시에 의하여 喪輿앞에 搖鈴(작은 종)이 있어야 魂이 따라가는 護喪이 된다 하여 연경, 만주를 지나 요령을 흔들며 압록강을 건너 경기 광주 넋고개(지금의 동원대학 정문 앞) 밑에 상여를 쉬었다가 가려고 하는데 인부가 요령을 흔들지 않자 상여가 움직이지 않아 이상히 여겨 다시 요령을 흔들자 상여가 움직이기 시작하였다고 한다. 넋고개는 화산군의 혼백이 머물다 갔다 하여 넋고개라 불리기 시작하였으며, 이때부터 상여를 모실 때 요령을 사용하는 풍습이 생겼다 하며 넋고개를 넘고 백고개를 넘어 억억다리 (지금의 하다리와 귀백리를 잇는 다리이다. 이 다리는 세종대왕께서 승하하셨을 때 영릉으로 모셔가기 위하여 돌로 만든 다리라 한다.)을 건너 귀백리 先塋에 모셨다.

그후 몇 년이 지난후 어느 장군이 화산군(휘澍)의 묘 앞길로 말을 타고 지나가는데 갑자기 말이 움직이지 못하여 옆을 보니 묘가 있어 가보고 화산군의 묘임을 알고 말의 목을 베어 상석에 올려 놓고 예를 올린 후 지나갔다고 한다. 말의 목을 올려 놓았던 상석은 지금도 묘앞 제전 좌측 옆에 흑에 반쯤 묻혀 있다. 상석에는 지금도 그때 말의 피자욱이 있다고 한다.

*** 이 이야기는 여주군 흥천면 일대와 우리 집안에 전해 내려오는 설화이다.

5) <광국공신회맹록> 표지 사진 소개 ( 2004. 3. 13. 은회(익) 제공)

광국공신회맹록 표지

내용 설명 : 1등은 수충공성익모수기광국공신(輸忠貢誠翼謨修紀光國功臣)이라 하여 윤근수 등 3명, 2등은 수충공성익모광국공신이라 하여 이후백(李後白) 등 7명, 3등은 수충공성광국공신이라 하여 김주(金澍) 등 9명이다.

6) <성소부부고> 내의 화산군 자료 소개 (2004. 3. 14. 태서(익) 제공) 성소부부고 제20권 문부 17 文部十七 - 척독 상 尺牘上 윤월정(尹月汀) 주C-001에게 올림 병오년 3월 합하께서는 중국의 고사(故事)에 무척 밝으시어 중국 사람이라도 어깨를 겨룰 만한 사람이 없을 것입니다. 그런데 의심스러운 것을 저 같은 사람에게 물으시니 이것은 곧 귀머거리에게 소리를 들어 달라고 의뢰하는 격입니다. 김주(金澍)의 일은 전에 낭중(郞中) 가유약(賈維龠)에게서 《이문광독(夷門廣牘)》이라는 책 속에 실려 있는 고중현(高中玄)이 쓴 《병탑유언(病榻遺言)》 일권(一卷)에서 보았습니다. 거기에 우리나라 일에 대하여 세 조항이 있었는데, 하나는 종계(宗系)에 대한 일이었고, 하나는 기 천사(祁天使 기순(祁順)을 말함)와 서사가(徐四佳)가 주고 받은 시(詩)의 이야기였으며, 또 하나는 바로 김주에 관한 일이었습니다. 오래된 일이라 문자(文字)를 잊었는데, 삼가 그 대략을 기억하여 별단(別單)에 적어서 올리니 양찰하시기 바랍니다. [주 C-001] 윤월정(尹月汀) : 조선 선조 때에 벼슬이 양관 대제학(兩館大提學)・우찬성(右贊成) 등을 지낸 윤근수(尹根壽)를 말함. 월정(月汀)은 그의 호.

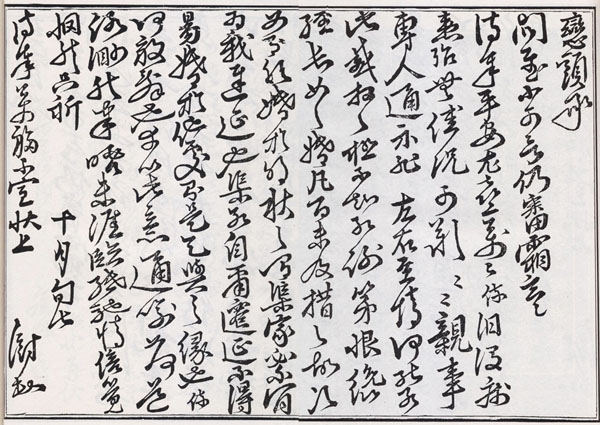

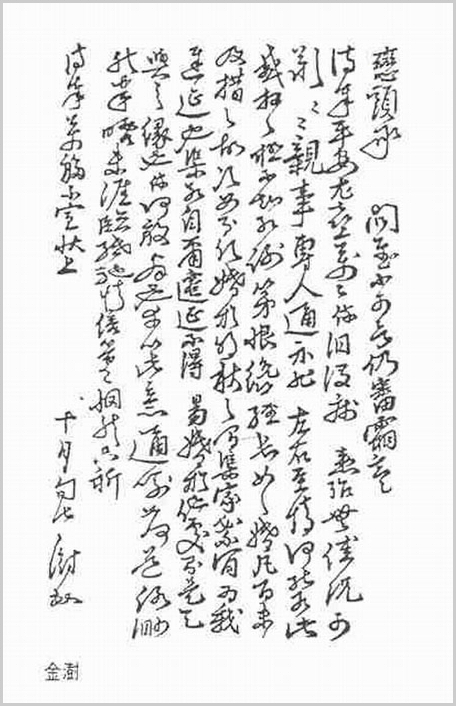

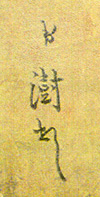

7) 화산군 친필에 대한 논란에 대하여 (2004. 6. 9. 발용(군). 제공) 2004. 6. 8. <번역본 우암유집> 발간을 위한 자문회의에서 논란이 되었던 문제인 (1)金澍, 金輳 중 누구의 것인가? (2)<해동역대명가필보>과 <한국서화가인명사전>의 기록중 어느 것이 참인가?에 대한 글입니다. 진위가 가려지면 추후 재정리하겠습니다. 어제 우암집 국역화 준비 모임에서 논란이 되었던 명가필보의 김주(金澍) 필적입니다.

해동역대명가필보(海東歷代名家筆譜) 1926년 백두용(白斗鏞)이 한국 역대 필적을 모아 엮은 책이다. 표제는 오세창(吳世昌)이 썼으나 서문은 누가 쓴 것인지 알 수 없고 우리 역사 4,000년간의 고금명가의 필적 700점을 모았으며, 혹 주옥같은 것이 빠졌을지도 몰라 완벽은 훗일을 기한다고 했다. 구성은 서문을 넣고 권마다 첫머리에 인명의 약전을 적은 뒤 수적(手蹟)을 나열하였고 끝부분에 전각을 넣었으며, 편집자의 말을 실었다. 삼국시대부터 조선 말기까지 역대 서예가 인명을 나열하였고, 수적이 빠짐없이 실려 글씨의 변천과 필적을 한 눈에 알 수 있어 서예사적으로 매우 중요 자료가 된다. 6권, 목판본. 국립중앙도서관 소장.

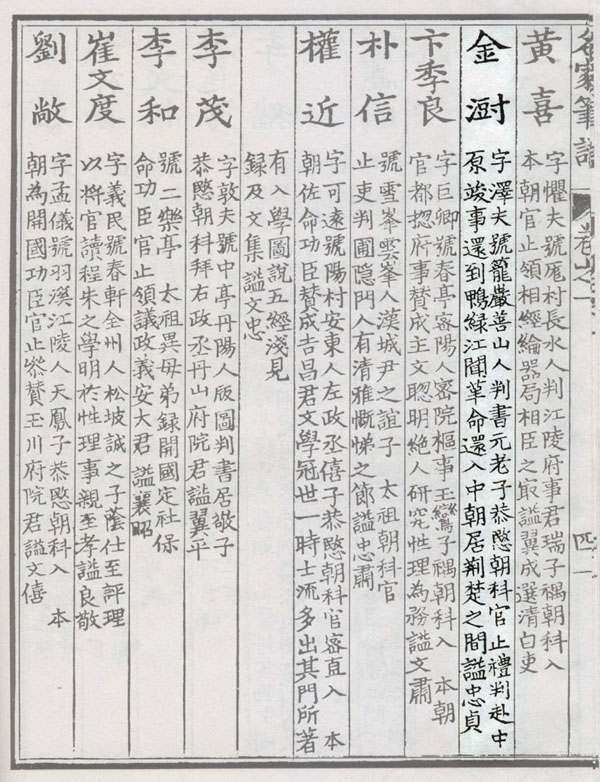

어제 논란이 되었던 김주의 필적은 <명가필보> 6권중 1권에 수록되어 있습니다. 위 두 번째 사진을 보면 김주(金澍) 號 籠巖 先山人(호 농암 선산인) 이라 되어 있습니다. 그러나 디지털 한국학을 검색해보면 농암 김주의 기록은 아래와 같습니다.

김주(金輳){3} 생몰년 미상. 고려 말기의 충신. 본관은 선산. 호는 농암(籠巖). 아버지는 예의판서(禮儀判書) 원로(元老)이며, 어머니는 수주김씨(水州金氏)이다. 1392년(공양왕 4)에 하절사로 명나라에 이르러 고려가 망하고 조선조가 개국되었다는 소식을 듣고 부인 유씨에게 “충신은 두 임금을 섬기지 않는다 하였느니 내가 강을 건너가면 몸둘 곳이 없다.”라는 편지를 쓰고, 또 아들을 낳으면 이름을 양수(揚燧)라 할 것과 조복(朝服)과 신을 부치니 부인이 죽은 뒤에 합장할 것을 당부하였다. 그리고 중국에서 돌아오지 않았다.후손들은 조복 등 유품을 보낸 날에 제사를 지냈다. 그가 중국에 들어가자 명나라 태조는 그에게 예부상서(禮部尙書)에 임명하였으나 끝내 사양하므로 평생동안 그에 해당하는 녹(祿)을 주었다고 한다. 그는 중국의 형초(刑楚)에 살았고, 3명의 자녀를 두었다고 전한다. 1597년(선조 30) 일본으로 파견된 사행(使行)의 막하관으로 수행한 허유성(許惟誠)이 그의 외손이라고 전하며, 명나라 고공(高珙)이 엮은 《병탑유언 炳#탑06遺言》에는 그의 자손이 대대로 통주(通州)에 살았다고 기록되어 있다. 저서로는 《농암일고》 1책이 있다.

위 자료로 볼 때 <명가필보>의 농암의 휘와 디지털한국학의 농암의 휘가 한자가 다름을 알 수 있습니다.(澍 → 輳) 1926년 백두용이 명가필보를 필적을 모을 당시 착오가 있지는 않았는지, 무엇을 참고자료로 하였는지 살펴 볼 필요가 있겠습니다. ▲ 우리 홈에 올라있는 서화가인명사전의 김주(金澍) 필적

(1) 발견 일시 : 2002. 10. 25. (2) 발견자 : 김태영(군) (3) 출전 :<한국서화가인명사전>(범우사 발행. 한문영 저)

우리 홈 에 올라있는 김주(金澍) 필적은 2000년 범우사(저자, 한문영)에서 출판한 한국서화가인명사전에 수록되어있는 내용입니다. 최근에 출판 된 서적으로 자료 수집 당시에 무엇을 참고로 하였는지도 조사 해 볼 필요가 있겠습니다. 그리고 해동명가필보와 비슷한 시기에 출판되었고 말미에 원전을 밝히고 있는 오세창의 근역서화징(槿域書畵徵)에 김주의 필적이 수록되어 있는지, 있다면 어떻게 기록되어 있는지 크로스체킹을 해 볼 필요가 있겠습니다. * 상기 서찰에 대하여 해독, 해석, 분석한 결과 종합 (2004. 6. 16. 항용(제) 제공)

일전에 화산군(휘 澍) 선조님의 친필에 대한 진위 논의가 있었던 것에 대해 제주의 익수아저씨(제)의 의견과 번역문, 그리고 제 의견 등을 함께 하여 다음과 같이 정리해 보았습니다.

1. 문제가 된 유사 친필본의 진위문제 1) #-1 : 명가필보본 (1926. 백두옹 편) 2) #-2 : <서화가 인명사전 본>(2000. 범우사 간)

3) 상기 2가지본의 진위에 대한 판단 : (1) 익수 아저씨의 견해는 #-1의 <명가필보본>이 진본이고 #-2의 <서화가 인명사전본>은 #-1의 것을 재조합하여 편집한 조합본이라는 판단입니다. 이유는 서찰의 일반적인 구성상 #-2처럼 쓰는 일은 없다는 것입니다.

(2 )그리고 #-2의 좌하에 ‘金澍’라고 추록하여 넣은 것은 잘못이라는 것입니다. 다음 항에서 분석한 바와 같이 상기 #-1의 글은 <명가필보>에서 밝힌 바와 같이 우리 선조님이신 김주(金澍)가 아니라 선산인 김주(金, 삼수변+豆+寸)라는 것입니다. 엄연히 한자가 다른 선산인 김주라는 것입니다.

*<명가필보본>에서 밝힌 인명록

2. 상기 <명가필보본>의 글이 화산군의 것이 아니라는 증거 1)<근묵>(1995. 성균관대)에 실려 있는 <근묵본>의 화산군 친필(우리 홈에 실려 있음)과 서체 자체가 다르다는 것입니다.

*<근묵본 친필>

*<명가필보본>

2)둘째, 자필 수결과 다름없는 이름자가 서로 완연히 다르다는 것입니다.

<근묵본 이름자 수결> <명가필보본 이름자 수결>

3)서찰 번역 내용상의 확인은 아직 미확인입니다. 둘째 따님의 혼사에 관련한 부탁의 글인데 화산군에게는 4분의 따님이 계시다고 합니다. 그런데 선산인 김주의 가족관계(따님 관련 기록)는 아직 미확인입니다. 여러분의 확인을 부탁드립니다.

*익수 아저씨의 <명가필보본> 서찰 해독 및 번역 내용 戀頭承 問慰不可言仍審霜寒 侍奉平安尤喜萬萬僕汨沒病 患殆無佳况可歎可歎親事 專人通示非 左右至情可能若 此感相之極不知敢謝第恨纔 經長女之婚凡百未及措之故次 女則行婚於明秋之間渠家必不肯 爲我遲延也渠若自爾遷延不得 易婚於他處則是天與之緣也僕 何敢辭也幸以此意通喩如何道 路渺然奉晤未涯臨紙馳情倍覺 憫然只祈 十月旬七 侍奉萬福不宣狀上 澍 頓

<김익수 역> 그립던 끝에 위문을 받아 말할 수 없었습니다. 더욱이나 서리 내리는 찬 일기에 부모님 모시고 평안하심을 알게되니 더욱 기쁘기 한이 없습니다. 저는 병으로 골몰하느라 거의 좋지 않으니 한탄할 뿐입니다. 혼사문제로 전인(專人. 주: 특별히 보내는 사람)의 통지가 왔습니다. 당신<左右>의 지극한 마음이 아니면 어찌 이 같은 일이 가능하겠습니까. 너무나 감사히 도와주셔서 감히 사례할 바를 몰라 한스러울 뿐입니다. 겨우 큰딸의 결혼을 치르느라 모든 것을 아직 조치를 못했습니다. 그래서 차녀는 내년 가을쯤에 결혼을 해야 하는데, 그 집에서 만약 스스로 그 기일을 늦출 수 없다고 하여 다른 데로 혼사를 바꾸면 이것도 하늘이 주는 인연일 터이니 제가 감히 거절하겠습니까. 행여나 이런 뜻을 통지해 줌이 어떻겠습니까. 길은 아득히 멀어 만나서 이야기하려면 끝이 없을 텐데 종이 위에 심정을 전하려니 더욱 민망합니다. 다만 부모님 모시고 만복하시기를 빌면서 이만 줄이고 글월 올립니다. 주 돈수

4. 결언을 겸하여 1)<명가필보>와 <서화인명사전>의 친필 서찰은 모두 선산인 김주(金+삼수변+豆+寸)의 친필 서찰이며 <서화인명사전>의 金澍서찰 기록은 오기(誤記)입니다..

2)선산인 김주의 따님관련 기록만 확인 된다면(2명 이상의 따님 존재 여부) 우리 홈에 수록된 <명가필보본>, <서화인명사전본>은 모두 선산인의 것으로 간주하고 삭제하겠습니다.

3) 민족문화추진회 자료 종합 (2005. 2. 5. 은회(익) 제공) 우암유집(寓庵遺集) 형태서지

권수제 寓庵先生遺集 판심제 寓庵遺集 간종 목판본 간행년도 1789年刊 권책 7권 1책 행자의 수 10행 20자 반곽의 크기 21.9×15.1(㎝) 어미 上白魚尾 소장처 서울대학교 규장각 도서번호 奎6516 총간집수 한국문집총간 33

저자

성명 김주(金澍) 생년 1512년(중종 7) 몰년 1563년(명종 18) 자 應霖 호 寓庵, 萬窩 본관 安東 시호 文端 봉호 花山君

가계도

기사전거 : 墓表陰記, 神道碑銘(李敦宇 撰), 韓國系行譜 등에 의함 행력

기사전거 : 神道碑銘(李敦宇 撰), 年譜, 朝鮮王朝實錄 등에 의함

편찬 및 간행 저자는 조선 八文章의 한 사람으로 꼽혔던 만큼 많은 작품을 남겨 自編인지 후손에 의해 편찬된 것인지는 분명하지 않지만 詩文集으로 家傳되어 오던 것이 7冊이었는데, 왜란과 호란을 겪는 와중에서 대부분 유실되었다. 다만 南龍翼이 만든 「箕雅」와 邑誌에 저자의 작품이 실려 전하고 있을 뿐이었다. 이를 안타깝게 여긴 6대손 金?가 집안 내에 소장되어 있던 禁宴應製詩, 저자가 方伯으로 있을 때 관내 州縣의 亭宇에 題詠한 것, 成川圖記, 論, 表 등을 모으고, 「蘇齋集」 등에 나오는 저자에 관한 기록과 金?의 從姪 金得顯이 수집한 자료를 합하여 遺事를 만들고, 李福源의 序를 받아 모두 7권 1책으로 엮어 己酉年(1789, 정조 13)에 木板本으로 간행하였다. 《초간본》 현재 규장각(奎6516)과 장서각(4-6337) 등에 소장되어 있다. 그 뒤 후손 金文演이 세상에 전하고 있는 己酉本의 소략함을 한탄하여 다시 諸家의 家藏, 名山의 ?藏 등에서 저자와 관련된 기록들을 찾아 후손 金胄演 등의 도움을 받아 1874년(고종11)에 6권 3책의 活字本으로 중간하였다. 《중간본》 여기에는 書, 疏箚, 啓가 새로 들어가고 詩와 銘, 論은 추가되고, 부록으로 墓表陰記와 神道碑銘 등이 새로 들어가고 遺事가 증보되고, 年譜가 새로 들어갔는데, 金文演은 書牘, 箴, 頌이 미비함을 애석해 하였다. 현재 성균관대학교 중앙도서관(D3B-781)에 소장되어 있다. 본서의 저본은 1789년에 후손 金?가 간행한 초간본으로 규장각장본이다. 기사전거 : 序(李福源 撰), 跋(金? 撰), 重刊跋(金文演, 金胄演 撰) 등에 의함

저본의 구성과 내용

본집은 7권 1책으로 구성되어 있다. 맨 앞에 李福源의 序와 總目이 실려 있고, 권별로 目錄이 따로 붙어 있다. 권1~4는 詩이다. 고시 오언과 칠언, 근체시 오언과 칠언, 율시 오언과 칠언으로 분류되어 저작 연대순으로 배열되어 있는데 전체 시의 편수가 87수에 불과하다. 저자의 시는 「箕雅」에 실릴 정도로 높은 평가를 받았고, 李福源의 序에서는 〈題安分堂〉 시의 작품성을 강조하였다. 지방관을 지내면서 남긴 작품이 다수이니, 京畿 都事 시절에 지은 〈陽城〉, 〈麻田東軒韻〉 등, 南陽 府使 시절에 지은 〈南陽〉, 전라도 관찰사 시절에 지은 〈金堤東軒韻〉, 〈臨陂集勝樓韻〉 등, 황해도 관찰사 시절의 〈友蓮閣〉, 〈文化東軒〉, 〈?川八景〉, 〈松禾照鏡軒〉 등이다. 권5는 序, 記, 銘, 墓碣銘이다. 저자의 妻祖母 高陽申氏와 관련한 〈高陽世稿序〉, 明宗이 내린 成川圖에 대해 지은 〈應製成川圖記〉, 중국에 사신으로 갔을 때 지은 〈題扇子〉, 叔父 金公奭의 墓碣銘이다. 권6은 論, 策, 敎書, 表이다. 論 4편은 張良, 裵矩, 王朝, 鄧伯道에 관한 것이고, 策은 인품의 고하를 논한 〈人品策〉이며, 敎書는 황해도 관찰사 趙士秀에게 내린 것이다. 表는 科體로 〈趙普謝雪夜微行〉, 〈蔡仲謝封蔡〉 등 3편이다. 권7은 후손 金?와 金得顯이 만든 遺事와 1789년 李福源이 지은 諡狀이다. 遺事는 「湖陰集」, 「蘇齋集」, 「湖堂錄」, 野乘 등 각종 기록에서 저자 관련 사실들을 수집하여 엮은 것인데 각 語句 아래에 출전을 밝혀놓았다. 맨 끝에 金?의 跋이 있다.

필자 : 鄭弼溶

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||