본문

|

|

|

1560(명종 15)∼1613(광해군 5).

조선 중기의 문신. 본관은 안동. 자는 자징(子徵), 호는 애헌(艾軒). 임진왜란 때 원주목사로서 왜장과 싸우다 전사한 제갑(悌甲)의 아들이다. 1588년(선조 21) 소과에 합격하여 생원이 되고, 같은해 식년문과에 장원으로 급제하였다. 검열(檢閱)·이조좌랑·정언(正言)을 거쳐 1595년 사간·전한(典翰)·시강관(侍講官)·사인(舍人)이 되고, 이듬해 집의(執義)·사간 등을 거쳐, 1597년 승정원동부승지·우부승지·충청도관찰사·대사성 등을 역임하였다. 이때 소모관(召募官)으로 충청도에 파견되었다. 이어 병조참의·우승지·좌승지를 거쳐 복수사(復讐使)의 종사관(從事官)으로 신립(申砬)이 전사한 탄금대(彈琴臺)를 돌아보고 임진왜란 뒤 민심을 수습하는 데 힘썼다.

1603년 동지사행(冬至使行)에 부사로 명나라에 다녀왔으며, 이듬해 순천군수를 거쳐 병조참의·좌승지 등을 역임하였다. 1607년 양양부사로 나갔다가 병조참판에 올랐다. 선조가 죽자 동지춘추관사(同知春秋館事)로 《선조실록》 편찬에 참여하였다. 1611년(광해3) 예조참판을 거쳐 도승지가 되었다. 그는 어려서 등과하였으며, 역학(易學)에 밝아 일대(一代)의 명류(名流)로 이름이 있었다. 임진왜란 때 그의 아버지 제갑이 적에게 죽음을 당하자 호남·영남 지방의 복수별장(復讐別將)이 되어 나갔다. 묘소는 중원군 앙성면 영죽리에 있다

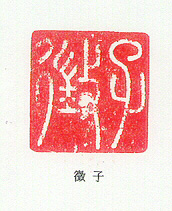

<낙관>(<槿域印藪>. 국회도서관. 1968. 313P. 2002. 7. 19. 항용 발견 제공)

<안동김씨 삼강록에 있는 기록내용>

김시진 (金時進) : 교관공. 1564(명종19)~1632(인조10) 자는 용오(勇吾)이며 선무랑(宣武郞)으로써 임란에 참여하여 공훈을 세웠으며 서사교관(筮仕敎官)이 되다. 묘는 수신면 도정의 선산 아래 묘좌이다. 종손(從孫) 득신이 찬한 묘갈이 있었으나 지사(地師)가 꺼리므로 세우지 못하고 백전의 사우(祠宇) 뒤에 묻었다가 1973년 묘 아래에 세웠다.

<사진 소개> (2010. 6. 26. 항용(제) 촬영 제공)

도정강사. 도정강사는 일찍이 1594년 창평이씨께서 별세하신 후 아드님인 교관공(휘 時進)께서 건물을 짓고 글을 읽던 곳이라 한다. 우리 전통식이 아닌 중국식 모습이 이채롭다. 중국 명나라 대풍수로 임란 때 귀화한 두사충(杜師忠)이 창평이씨할머니의 명당 묘소터를 잡아 준 뒤 은 서말을 받고 도정강사터와 건물 설계까지 알려준 것이 아닌가 추측하고 있다. 이 건물은 1946년에 중건되었으며 서당, 회의소, 각종 문헌 발간소, 재실 등으로 사용되고 있는 곳이다.

<교관공 묘소 풍수 지리 소개> 교관공(휘 시진)과 어머니인 창평이씨가 있는 묘소는 <갈마음수형>(渴馬飮水形-목마른 말이 물을 마시는 형상)의 명당터로 유명하다. 이와 관련한 풍수 연구가들의 담론이다.

출전 : <우리 문화 우리풍수-김시민 장군 어머니(창평이씨) 무덤에 대하여> 목마른 말이 물을 마시는 형세로 산머리 부분에 김시민 장군의 어머니 묘가 있다. 풍수에서 땅을 보는 방법에는 일정한 체계가 있다. 먼저 특정한 지점의 산과 물을 세분하여 미시적으로 알아본 다음, 해당 부분이 주변과 조화를 이루는지 여부를 거시적으로 살핀다. 대개는 미시적으로 판단한 것과 거시적으로 판단한 결과가 일치한다. 즉 미시적으로 살펴 좋은 땅은 거시적으로도 그렇다는 얘기다. 이렇게 거시적으로 땅을 살피는 것을 물형(物形)론, 또는 형국론이라고 한다. 물형론은 대개 특정 동식물이나 사람의 모양에 빗대어서 땅의 기운을 설명한다. 물형론이 우리 시대에 무슨 의미가 있을까 의아해하는 이들도 있겠지만, 땅에 대한 인간의 미학적 인식을 전제로 하기 때문에 심미(審美)의식을 고양하는 데 도움을 줄 수 있다. 또한 땅의 특성을 파악, 적절한 쓰임을 찾아주며 인간과 자연의 조화로운 공존 방법론을 제시한다. 땅에 대한 학대가 심한 요즘, 물형론적 사유방식이 더욱더 절실할 수밖에 없다고 하겠다.

충남 천안시 병천면 가전리 백전(잣밭) 마을. 앞산에 진주대첩을 이끈 김시민 장군(1554~92)의 어머니 창평 이씨 무덤이 있다. 이 무덤에 대해서는 두 가지 전설이 있다고 김시민장군 기념사업회 이영림 감사는 전한다. 목마른 말이 물을 마시는 형국(渴馬飮水形)이 그 하나고, 나머지 하나는 명나라 명풍수 두사충(杜師忠, 주간동아 382호에 소개)에게 부탁하여 잡은 자리라고 한다.

이 두 전설을 가지고 이곳 터와 당시 상황을 재구성해보면 몇 가지 사실을 확인, 또는 추론할 수 있다. 먼저 목마른 말이 물을 마시는 형국은 산세가 말처럼 힘 있고 규모가 커야 한다. 목마른 말에게는 물을 마실 수 있는 샘(泉)이나 연못(池), 호수(湖), 내(川)가 있어야 하기 때문이다. 그런데 김 장군 어머니 무덤 바로 앞으로 ‘산방천’ 물이 흘러 들어와 그러한 요건을 충족시킨다. 또 목마른 말의 경우 신경이 모두 머리에 쏠려 있기 때문에 무덤을 말머리 부분에 써야 하는데, 김 장군 어머니 무덤은 말머리를 연상시키는 곳에 자리 잡고 있다. 뿐만 아니라 흘러 들어오는 물을 마셔야지 나가는 물을 마셔서는 안 되는데 무덤이 물이 들어오는 방향을 바라보고 있다. 또 동물에 빗대어 땅을 표현한 곳에는 돌을 올려놓으면 그 짐승이 힘을 쓸 수 없다고 해서 비석이나 상석 등 석물을 세우지 못하게 한다. 이곳 김 장군 어머니 무덤에도 그러한 까닭에 일체의 석물을 올리지 않아 요구조건을 충족시키고 있다.

두 번째, 이 무덤을 임진왜란 때 귀화한 명나라 풍수 두사충에게 은(銀) 서 말을 주고 잡게 했다는 전설에서 몇 가지 추론이 가능하다. 김 장군이 두사충에게 부탁하여 잡았을 것이라는 말이 있으나, 앞뒤 정황을 보면 동생 김시진(1564~1632)이 주도한 듯하다. 두사충은 임진왜란이 나자 이여송 군대를 따라 1592년 12월 평양에 머문다. 그런데 이때는 김 장군이 이미 전사(1592년 10월)한 뒤이므로 김 장군과 두사충의 만남이 불가능하고, 또 김 장군의 어머니 창평이씨는 그로부터 2년 뒤인 1594년에 죽었다. 게다가 김시진은 돌아가신 어머니를 위해 무덤 입구에 ‘도정강사(桃汀講舍)’를 짓고 글을 읽었다고 하는데, ‘도정강사’의 건축 양식은 중국식이다. 이로 보아 두사충에게 묘지 소점을 받으면서 정사 터와 공간 배치까지 조언 받지 않았을까 추측된다. 두사충은 이곳에서 멀지 않은 아산에 와서 이순신 장군의 무덤(옛 무덤 터)을 잡아준 기록이 있어 그 즈음에 이곳에 들렀는지, 그 이전에 들렀는지는 불확실하다.

이 터를 소점받기 위해 두사충에게 지불한 은이 서 말이다. 보통 지관에 대한 보수는 일정하지 않았다. 그러나 ‘말은 정중하게 하고, 예물은 후하게 한다(비사중폐-卑辭重幣)’가 지관에게도 적용되는데, ‘쌀 서 말에 두루마기 한 벌’이면 비교적 점잖은 사례였다. 은 서 말이 현재 시가로 어느 정도인지는 알 수 없지만, 당시 중국의 명풍수라고 알려진 두사충이었던 만큼 지관에게 주어지는 최고의 보수로 추정된다.

|