본문

|

|

|

13) 정충량(鄭忠樑) 묘갈 (2006. 1. 5. 발용(군) 제공)

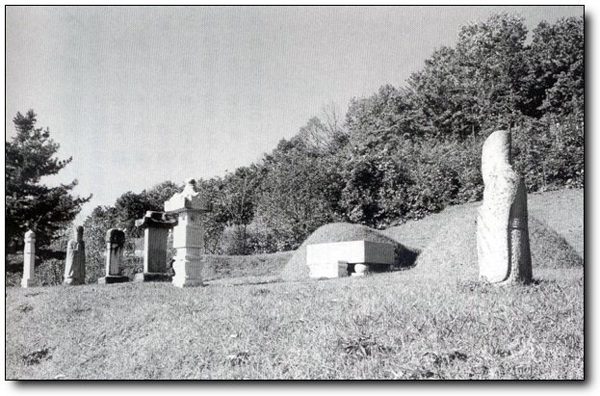

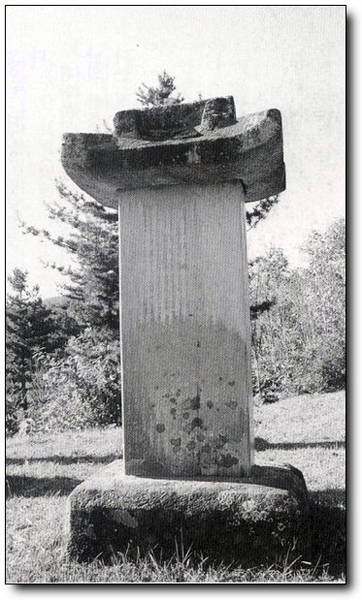

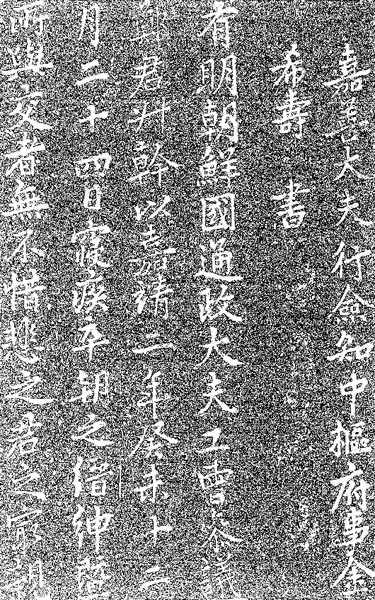

소 재 지 : 경기도 광주군 장지동(墻枝洞) 건립연대 : 1776年(영조 52) 찬 : 김안국(金安國) 서 : 김희수(金希壽) 추기 : 안정복(安鼎福) 추서 : 신사원(申史源) 비규모(碑規模): 총고 218cm, 비고 139cm, 폭 62cm, 후 27cm 서자경(書字徑): 전자(篆字) 4.7cm, 음기(陰記)3.0cm 비재질(碑材質): 개석(蓋石) : 대리석, 비신(碑身) : 화상암, 대석(臺石) : 화강암

1776년에 건립된 이 비는 비좌개석(碑座蓋石)의 형태를 갖추고 있으며, 개석은 팔작지붕이고 대석에는 문양이 없이 단조롭다.

비의 마멸상태는 양호하며, 묘소에는 숙부인 전주이씨(全州李氏)와 쌍분. 상석·향로석·족석·혼유석·계체석·장명등·문인석·광주석이 있다. 그리고 1525년(중종 20)에 세운 비좌이수의 묘갈은 김안국(金安國)이 비문을 짓고, 김희수(金希壽)가 글씨를 쓴 것으로 이것이 구비(舊碑)이다. 묘역 입구에는 재실과 1998년에 세운 귀부이수의 신도비가 있다. 정충량(1480~1523)은 조선 중기의 문신 본관은 동래(東萊). 자는 국간(國幹). 형조판서 광세(光世)의 아들이다.

1501년(연산군 7) 생원·진사시를 거쳐 1506년 별시문과(別試文科)에 정과(丁科)로 급제, 검열에 임용된 뒤 대교를 거쳐 1507년(중종 2) 봉교(奉敎)가 되었다. 이때 동료 김흠조(金欽祖)와 함께 무오사화(戊午士禍) 때 화를 입은 사람의 신원(伸寃)과 사관(史官)의 직필(直筆)을 보장해줄 것을 주청하기도 하였다. 그 뒤 전적·공조좌랑·형조좌랑·장례원사의(장례원사의·황해도도사·병조정랑·공조정랑·예조정랑 등을 역임한 뒤, 1511년 헌납이 되었다. 그뒤 지평·장령·집의·승문원참교·내자시정(內資寺正) · 사섬시정(司贍寺正) · 사재감정을 역임하였다.

1518년(중종 13) 홍문관직제학을 거쳐 이듬해 도승지가 되었으나, 사헌부·사간원으로부터 적합한 인물이 아니라는 탄핵을 받아 곧 이조참의로 옮겼다. 그해 기묘사화(己卯士禍)가 일어나 대간의 탄핵으로 공조참의로 피척(被斥)되어 수년 있었다.

침착하고 행동이 곧으며, 말이 없고 근검하였을 뿐만 아니라, 남의 잘못을 들추지 않고 담박(淡泊)하여 명리에 급급하지 않았다는 평을 받았다.

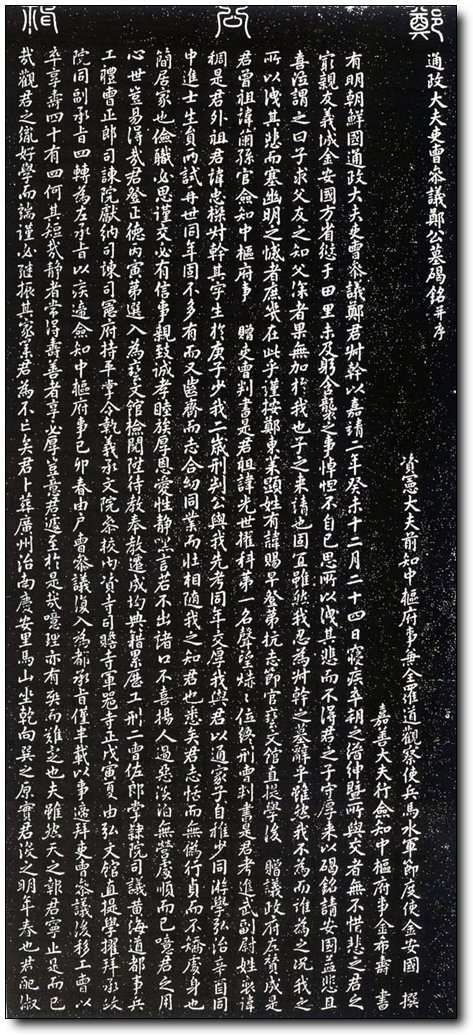

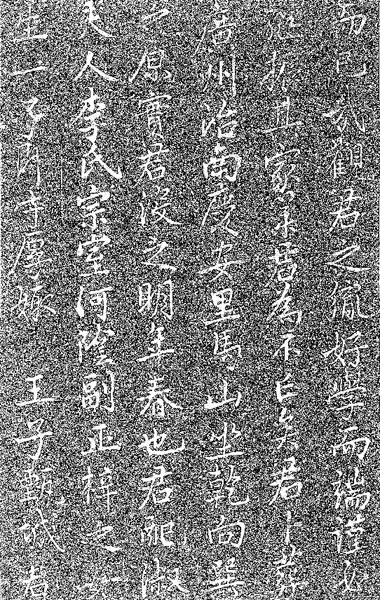

▲ 신도비 탁본(62*139)

<鄭公神道墓碣 > 通政大夫吏曹參議鄭公墓碣銘幷序 資憲大夫前知中樞府事兼全羅道觀察使兵馬水軍節度使 金安國 撰, 嘉善大夫行僉知中樞府事 金希壽 書.

정공신도묘갈 통정대부이조참의정굥묘갈명병서 자헌대부전지중추부사겸전라도관찰사병마수군절도사 김안국이 글을 짓고, 가선대부행첨지중추부사 김희수는 글씨를 쓰다.

▲ 정충량묘소 전경

▲ 정충량 묘갈(신비)

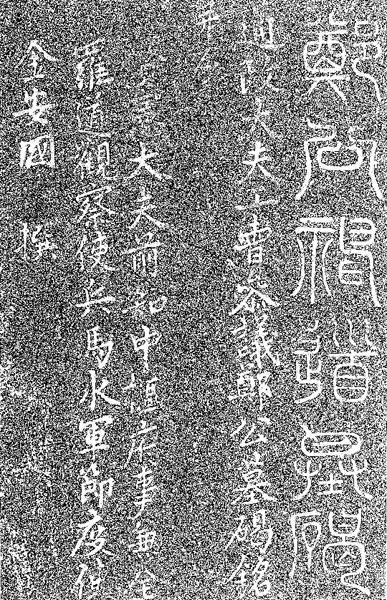

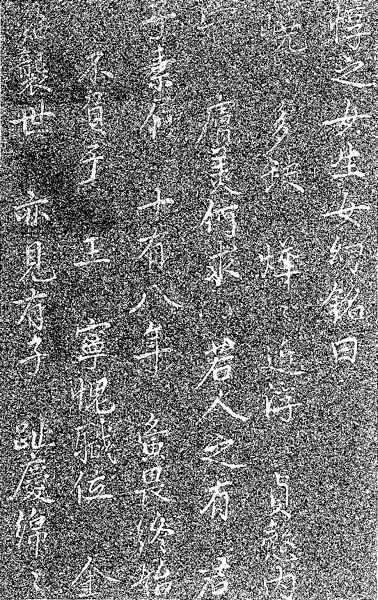

▲ 정충량 묘갈 부분글씨

▲ 정충량 묘갈(구비)

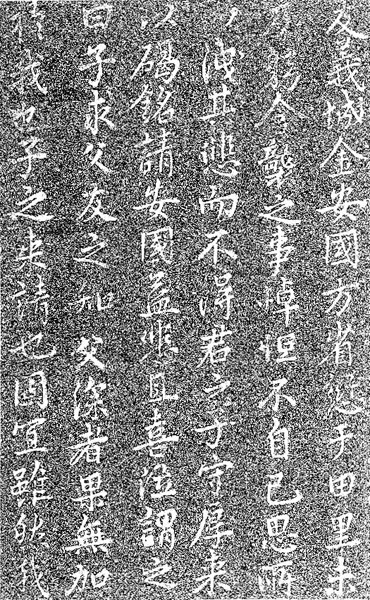

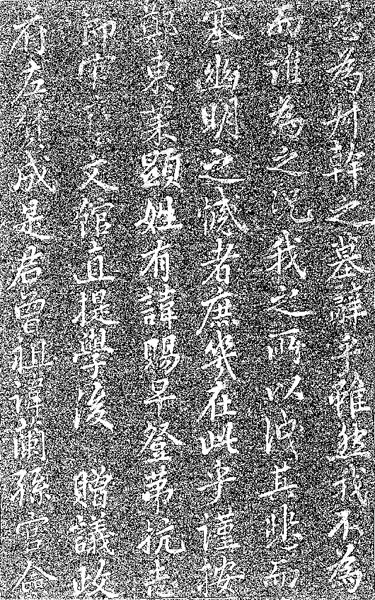

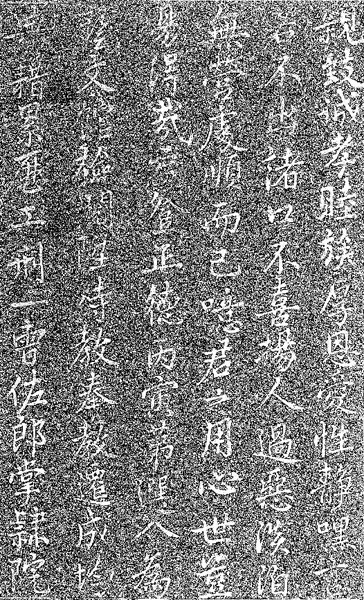

<출전 : 광주금석문대관> <정충량 신도 묘갈 탁본 소개> (2009. 1. 26. 발용(군) 제공) 출전 : 일본 교오토대학 탁본첩 자료. 1525년(중종 20)에 후손들에 의해 세워진 정충량(鄭忠樑)의 묘갈(墓碣)이다. 찬자는 조선 중기의 문신이자 학자인 모재(慕齋) 김안국(金安國, 1478∼1543)이고, 서자는 조선 중기의 문신이며 특히 해서(楷書)에 능하였던 김희수(金希壽,1475~1527)이다.

정충량(1480~1523)은 조선 중기의 학자로, 1506년(중종 1)에 과거에 급제하여 예문관검열(藝文館檢閱)로 선발되었다. 이후 대교(待敎)와 봉교(奉敎)로 승진하고, 성균관전적(成均館典籍)으로 옮겨졌으며, 공조와 형조의 좌랑(佐郞),장례원사의(掌隷院司議),황해도도사(黃海道都事),병조·공조·예조의 정랑(正郞),사간원의 헌납(獻納)과 사간(司諫),사헌부(司憲府)의 지평(持平)·장령(掌令)·집의(執義),승문원참교(承文院參校), 내자시(內資寺)·사섬시(司贍寺)·사재감(司宰監)의 정(正)을 두루 역임하였다. 침착하고 행동이 곧으며 말이 없고 근검하였을 뿐만 아니라, 남의 잘못을 들추지 않고 담박하여 명리에 급급하지 않았다.

비문의 초반부에는 정충량의 절친한 친구인 김안국이 비문을 짓게 된 연유와 공정충량의 가계도에 대한 내용이 적혀있고, 중반부에는 정충량의 바른 행실과 효성에 대한 내용이 적혀 있다. 후반부에는 정충량의 관직생활과 단명함을 슬퍼하는 내용이 담겨 있다.

鄭公神道墓碣 通政大夫工曺參議鄭公墓碣銘 幷序 資憲大夫前知中樞府事兼全 羅道觀察使兵馬水軍節度使 金安國 撰

嘉善大夫行僉知中樞府事金 希壽 書 有明朝鮮國通政大夫工曺參議 鄭君叔幹以嘉靖二年癸未十二 月二十四日寢疾卒朝之縉紳曁 所與交者無不惜悲之君之窮親

友義城金安國方省愆于田里未 乃躬含襲之事悼怛不自已思所 以洩其悲而不得君之子守厚來 以碣銘請安國益悲且喜泣謂之 曰子求父友之知父深者果無加 於我也子之來請也固宜雖然我

忍爲叔幹之墓辭乎雖然我不爲 而誰爲之況我之所以洩其悲而 塞幽明之憾者庶幾在此乎謹按 鄭東萊顯姓有諱賜早登第抗志 節官藝文館直提學後 贈議政 府左贊成是君曾祖諱蘭孫官僉

知中樞府事 贈吏曺判書是君 祖諱光世擢科第一名聲望焃焃 位終刑曺判書是君考進武副尉 姓裵諱稠是君外祖君諱忠樑叔 幹其字生於庚子少我二歲刑判 公與我先考同年交厚我與君以

通家子自稚少同游學弘治辛酉 同中進士生員兩試再世同年固 不多有而又齒齊而志合幼同業 而壯相隨我之知君也悉矣君志 恬而無僞行貞而不矯處身也簡 居家也儉職必思謹交必有信事

親致誠孝睦族厚恩愛性靜嘿言 若不出諸口不喜揚人過惡淡泊 無營處順而已噫君之用心世豈 易得哉君登正德丙寅第選入爲 藝文館檢閱陞待敎奉敎遷成均 典籍累歷工刑二曺佐郞掌隷院

司議黃海道都事兵工禮曺正郞 司諫院獻納司諫司憲府持平掌 令執義承文院參校內資寺司贍 寺軍器寺正戊寅夏由弘文館直 提學擢拜承政院同副承旨四轉 爲左承旨以疾遞僉知中樞府事

己卯春由戶曹參議復入爲都承 旨僅半載以事遞拜吏曹參議後 移工曹以卒享壽四十有四何其 短哉靜者常得壽善者享必厚豈 意君遽至於是哉噫理亦有変而 難定也夫雖然天之報君寧止是

而已哉觀君之胤好學而端謹必 繼振其家業君爲不亡矣君卜葬 廣州治南慶安里馬山坐乾向巽 之原實君沒之明年春也君配淑 夫人李氏宗室河陰副正梓之女 生一子卽守厚娵 王子甄城君

惇之女生女幼銘曰 嶢嶢多缺 燁燁近浮 貞慤內 實 美何求 若人之有 君 子素履 十有八年 夤畏終始 不負于 王 寧愧職位 金 貂襲世 亦見有子 趾慶綿綿

善報足恃 一欠之慟 噫命 也已 紀君平生 鐫玆片石 來者敢慢 是君幽宅 皇明嘉靖四年乙酉八月十五日 立

정공(鄭公) 신도묘갈(神道墓碣) 통정대부(通政大夫) 공조참의(工曹參議) 정공(鄭公) 묘갈명(墓碣銘) : 서문(序文)을 아울러 기록하였다. 자헌대부(資憲大夫) 전(前) 지중추부사 겸 전라도관찰사 병마수군절도사 김안국(金安國)은 비문(碑文)을 짓고, 가선대부(嘉善大夫) 행첨지중추부사(行僉知中樞府事) 김희수(金希壽)는 비문의 글씨를 쓰다.

유명조선국(有明朝鮮國) 통정대부(通政大夫) 공조참의(工曹參議) 정군(鄭君) 숙간(叔幹)이 가정(嘉靖) 2년인 계미년(1523, 중종 18) 12월 24일에 병으로 자리에 누웠다가 사망하니, 조정(朝廷)의 벼슬아치들과 그와 교유(交遊)했던 사람들이 그를 위해 애석해하며 슬퍼하지 않은 사람이 없었다. 군(君)의 가장 친한 벗인 의성(義城)의 나 김안국은 당시 향리(鄕里)에서 잘못을 반성하고 있어서 반함(飯含)하고 염습(殮襲)하는 일에 직접 참여하지 못하였으므로 애도하는 마음을 스스로 그만둘 수가 없었다. 그 슬픔을 풀 수 있는 방도를 생각해도 찾지를 못하였는데, 군의 아들 수후(守厚)가 와서 갈명(碣銘)을 지어줄 것을 청하니, 나 안국은 더욱 슬프면서도 기뻐하였다. 울며 수후에게 말하기를, “그대가 아버지의 벗 중에서 아버지를 깊이 아는 자를 찾는다면 과연 나보다 더한 이가 없으니, 그대가 나를 찾아와서 청한 것은 참으로 마땅하다. 비록 그러하나 내가 차마 숙간의 묘갈명(墓碣銘)을 짓겠는가? 그러나 내가 하지 않는다면 누가 하겠는가? 하물며 내가 그 슬픈 마음을 풀고 저승과 이승의 유감(遺憾)을 없애는 것은 아마도 여기에 달려있을 것이니 더 말할 것이 있겠는가?” 하였다.

삼가 살피건대, 정씨(鄭氏)는 동래(東萊)의 이름난 성씨(姓氏)이다. 사(賜)는 일찍이 과거에 급제하여 절조(節操)가 높았으며 예문관직제학(藝文館直提學)의 벼슬을 지냈고 뒤에 의정부좌찬성(議政府左贊成)에 추증(追贈)되었는데, 이분이 군의 증조부이시다. 난손(蘭孫)은 첨지중추부사(僉知中樞府事)의 벼슬을 지냈고 이조판서(吏曹判書)에 추증되었는데, 이분이 군의 할아버지이시다. 광세(光世)는 과거에 장원으로 급제하여 명성이 자자하였으며 마지막 벼슬로 형조판서(刑曹判書)를 지냈는데, 이분이 군의 아버지시다. 진부부위(進武副尉)로 성(姓)이 배(裵)이고 이름이 조(稠)인 분은 군의 외할아버지시다.

군의 이름은 충량(忠樑)이요, 숙간은 그의 자(字)이다. 성화(成化) 경자년(1480, 성종 11)에 태어나 나보다 2살이 적다. 군의 아버지 형판공(刑判公)과 나의 돌아가신 아버지는 동년배(同年輩)로 교의(交誼)가 두터웠다. 나와 군은 대대로 교분(交分)이 있는 집안의 자식으로 어려서부터 같이 유학(遊學)하여, 홍치(弘治) 신유년(1501, 연산군 7)에 같이 진사시(進士試)와 생원시(生員試) 양시(兩試)에 합격하였다. 두 대(代)에 걸쳐 동갑인 사람은 많지 않은데 더욱이 나이가 같고 뜻이 일치하며 어려서 같이 수학(受學)하고 장성해서 서로 어울렸으니, 내가 군을 다 안다고 할 수 있다.

군은 뜻이 편안하고 거짓이 없으며 행실이 곧고 비뚤어지지 않으며, 자신을 단속하는 것이 간략하고 집에서 거처할 때에는 검소하며, 관직을 맡았을 때에는 반드시 신중할 것을 생각하고 벗과 사귈 때에는 반드시 믿음이 있으며, 어버이를 섬길 때에는 효성을 다하고 친족(親族)과 화목할 때에는 은혜와 사랑을 두텁게 베풀며, 성품이 조용하고 말수가 적어 입에서 말이 나오지 않는 듯 하며, 남의 허물과 악(惡)을 들추어내는 것을 좋아하지 않으며, 담박(淡泊)하고 이익을 도모하지 않으며 순리를 따를 뿐이었다. 아! 군의 마음 씀씀이를 세상이 어찌 쉽게 알 수 있겠는가.

군은 정덕(正德) 병인년(1506, 연산군 12)의 과거에 급제하여 예문관검열(藝文館檢閱)로 선발되었으며, 대교(待敎)와 봉교(奉敎)로 승진하고, 성균관전적(成均館典籍)으로 옮겨졌으며, 공조(工曹)와 형조(刑曹)의 좌랑(佐郞),장례원사의(掌隷院司議),황해도도사(黃海道都事),병조(兵曹)와 공조와 예조(禮曹)의 정랑(正郞),사간원(司諫院)의 헌납(獻納)과 사간(司諫),사헌부(司憲府)의 지평(持平)과 장령(掌令)과 집의(執義),승문원참교(承文院參校), 내자시(內資寺)와 사섬시(司贍寺)와 사재감(司宰監)의 정(正)을 두루 역임하였다. 무인년(1518, 중종 13) 여름에 홍문관직제학(弘文館直提學)을 거쳐서 승정원동부승지(承政院同副承旨)에 발탁되어 임명되었으며, 네 번 옮겨져서 좌승지(左承旨)가 되었는데, 병으로 체차(遞差)되어 첨지중추부사(僉知中樞府事)가 되었다. 기묘년(1519, 중종 14) 봄에 호조참의(戶曹參議)를 거쳐서 다시 승정원(承政院)에 들어가 도승지(都承旨)가 되었으나 겨우 반년 만에 일 때문에 체차되어 이조참의(吏曹參議)에 임명되었다. 뒤에 공조로 옮겨져 사망하였는데, 향년이 44세였으니 어찌 그리도 단명(短命)하였는가?

성품이 고요한 사람은 항상 장수하고 선한 사람은 반드시 오래 사는 법인데, 어찌 군이 갑자기 이 지경에 이를 줄을 생각하였겠는가? 아! 이치도 때로는 어긋남이 있어서 일정하기 어렵다고 하겠다. 그러나 하늘이 그대에게 보답하는 것은 어찌 여기에서 그칠 뿐이겠는가? 그대의 맏아들을 보건대, 학문을 좋아하며 단정하고 신중하여 반드시 계속해서 가업(家業)을 떨칠 것이니 그대는 죽지 않은 셈이 될 것이다. 군을 광주부(廣州府)의 남쪽 경안리(慶安里) 마산(馬山) 건좌(乾坐 : 북서쪽을 등지고 앉은 자리) 손향(巽向 : 정동과 정남의 사이 한가운데를 중심으로 한 15도 각도 안의 방향)의 언덕에 장사지내니, 실로 군이 사망한 지 이듬해 봄의 일이다.

군의 부인 숙부인(淑夫人) 이씨(李氏)는 종실(宗室)인 하음부정(河陰副正) 이재(李梓)의 딸로, 아들 하나를 낳았으니 바로 수후이다. 수후는 왕자(王子)인 견성군(甄城君) 이돈(李惇)의 딸에게 장가들어 딸을 낳았는데, 아직 어리다.

명문(銘文)에 이르기를, 강직한 사람은 재난(災難)을 만나는 경우가 많고 화려한 사람은 경박(輕薄)하기 마련이니 곧고 진실하며 내면(內面)이 충실한 사람은 외면(外面)이 아름다운 것을 어찌 구하겠는가? 사람들은 소유(所有)하려 하지만 군자는 본분에 따라 소박함을 지키니 18년 동안 처음부터 끝까지 조심하고 두려워하였다. 임금의 뜻을 저버리지 않았으니 어찌 직위를 수행하는데 부끄러울 것이 있겠는가? 대(代)를 이어 시종(侍從)을 지냈고 또한 자식을 보았으니 자손이 번창(繁昌)하는 경사(慶事)가 끝없이 이어져 선행(善行)에 보답하는 것을 믿을 만 할 것이다. 한 차례 앓다가 죽음을 맞이하니 아! 명(命)이로다. 군(君)의 한평생을 기록하여 이 한 조각 비석에 새기니 여기 오는 자 어찌 감히 업신여기겠는가? 이곳은 군의 유택(幽宅 : 무덤)이로다.

황명(皇明) 가정(嘉靖) 4년인 을유년(1525, 중종 20) 8월 15일에 비석을 세우다.

|