본문

|

|

安東人이며 초휘는 영적(永績), 字는 중약(仲若)이다. 갑자무과(甲子武科)와 병인중시(丙寅重試)를 거쳐 가선대부에 올랐다. 흥해군수(지금의 포항)와 전라우,좌수사를 거쳐 함경도병사, 제주목사 겸 방어사, 홍충도 병사를 역임하고 통제사에 부임하여 통영임소에서 순직 하였다. 통영의 세병관에 타루비와 사적비가 있고 흥해군(포항)에도 선정비가 있으며후에 청덕사에 배향되었다. 사후에 두차례에 걸쳐 청백리에 천거되었으나 녹선되지 않았다. 조부는 청백리 탁청헌(濯淸軒) 두남(斗南)이며 아버지는 의영고직장을 지낸 홍석(弘錫)이다.

▲ 묘소 사진 자료 (2004. 3. 3. 발용(군) 제공)

위 선조님 묘소의 묘비 및 석물들은 미군들이 사격 연습의 타켓으로 사용하는 만행을 저질러 십여 년 전에 새로이 새워진 것입니다. 문인석의 우측을 보면 많이 훼손되어 있음을 알 수 있습니다.(맨 아래 휘 영수 선조님의 묘는 멀리 떨어져 있어 그 화를 면할 수 있었으나 파주 문산지역이 한국전쟁의 치열한 격전지였음을 알 수 있습니다.)

연 보

安東人 초휘(初諱) 영적(永績) 자(字) 중약(仲若). 甲子武科 丙寅重試官 嘉善大夫

1771(영조47) 4월 전라우도수군절도사 (全羅右道水軍節度使)

1773(영조49) 전라좌도수군절도사 (全羅左道水軍節度使)

1778(정조2) 1월 함경도 병마절도사 (咸慶道 兵馬節度使)

1778(정조2) 11월 제주목사 (濟州牧使)

1785(정조9) 7월 충청도 병마절도사 (忠淸道 兵馬節度使)

1785(정조9) 11월 삼도수군통제사겸 경상우도수군절도사 (三道水軍統制使兼慶尙右道水軍節度使)

1786(丙午) 7월1일 통영(統營) 임소(任所)에서 순직.

父 : 홍석(弘錫) 자(字)희백(禧伯) 중직대부(中直大夫) 의영고직장(義盈庫直長)

祖 : 두남(斗南) 號 탁청헌(濯淸軒) 丁卯文科 贈 弘文館,藝文館大提學, 淸白吏

配 : 함종어씨(咸從魚氏)

配 : 간성최씨(杆城崔氏)

가 계

칠양(군사공) - 전(塡) - 삼노(三老) - 우(瑀) - 윤강(允剛) - 하상(夏詳) - 양(壤) - 정일(鼎一) - 경(坰) - 인량(寅亮) - 지(址) - 두남(斗南) - 홍석(弘錫) - 영수(永綬)

대동보 소개 내용

公性忠直廉勤仕於英宗朝累蒙廉勤吏家肖孫之命八佩郡符七握곤錢爲國貞忠爲淸白吏 正廟朝乙卯廉吏之薦吏判李致仲擧 公第二憲廟朝辛巳廉吏之薦吏判徐箕淳擧公第二訓鍊隊將李維秀擧公第二判書任聖皐擧公第二興海有鄕賢祠領左兵營有感謝閣湖左水營有碑閣之祭統營有隋淚碑 (문지방곤, 부인곤)

호남여수읍지에 명관리로 칭송하여 사적비가 있으며, 세병관에 타루비가 있다.

타루비문(統制使 金公 諱 永綬 墮淚碑文) 원문 및 역문

六朔이營 一心圖報 身無兼衣 言不及私 이(호두머리+位) : 임할이

規畵未半 公何遠棄 父老咸嗟士卒相弔

통제사 김공 휘영수 타루비문 <타루비(墮淚碑) : 비석을 보면 눈물이 흐른다는뜻>

육삭(六朔) 동안 영(營)에 계시면서 <육삭(六朔) : 6달>

일심(一心)으로 보은(報恩)을 도모 했네. <보은(報恩) : 나라에 대한 은덕>

몸에는 겸의(兼衣)가 없고 <겸의(兼衣) : 두벌 옷>

말씀에는 사(私)에 미치지 않으셨네.

구획(區劃)에 아직 반(半)이 되지 못했는데, <구획(區劃) : 부임의 뜻>

공(公)께서는 어찌하여 갑자기 버렸을까?

부로(父老)는 모두가 슬퍼하고 <부로(父老) : 나이많은 이에대한 존칭>

사졸(士卒)들은 서로서로 조문했네. <사졸(士卒) : 사관과 군졸>

공(公)이 통제사(統制使)가 된지 6삭만에 졸서(卒逝)하였다.

정종(正宗) 10년 병오(丙午)에 비(碑)를 세워 옛적에는 마구리(馬九里)에 있었더니 왕년(往年)에 충렬사(忠烈祠)앞에 옮겨 세웠다가 지금은 세병관내에 세워졌다.

『조선왕조실록』 기록 내용(정조10년)

정조10년7월7일에 유진항(柳鎭恒)을 삼도수군통제사로 삼았다. “전 통제사 김영수의 선정(善政)이 구중궁궐까지 들리었으므로 내가 실제로 남녂의 걱정을 잊고 있었는데, 애석하게도 중간에 세상을 떠나고 말았다.” 경은 반드시 마음을 써서 앞 사람이 진작시킨 정사(政事)가 허사가 되지 않도록 하라.” 하였다

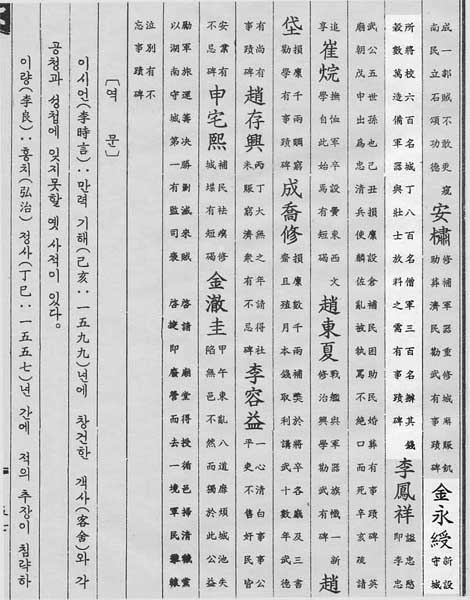

안김의 삼도 수군통제사(安金三道水軍統制使) 소개

35대 김응해(金應海) 1646. 3. ~ 1648. 3. 만기.(副使)

43대 김 적(金 적) 1659. 8. ~ 1660. 1. 병으로 사임.(翼元)

63대 김세익(金世翊) 1685. 3. ~ 1686. 6. 병으로 사임.(應海의孫)

71대 김중기(金重器) 1695. 8. ~ 1695. 11. 잡혀감(이인좌의난).(應河曾孫)

85대 김중원(金重元) 1711. 11. ~ 1713. 5. 전근.(應海의曾孫)

92대 김중기(金重器) 1718. 9. ~ 1720. 1. 재임.(應河의曾孫)

100대 김 흡(金 翕) 1727. 12. ~ 1729. 12. 만기.(世翊의孫)

104대 김 집(金 潗) 1733. 6. ~ 1736. 4. 만기.(重元의子)

106대 김 광(金 洸) 1737. 9. ~ ? (應海의高孫)

116대 김 윤(金 潤) 1754. 3. ~ 1755. 2. 파직 (應海의高孫)

140대 김영수(金永綬) 1786. 1. ~ 1786. 7. 순직 (郡事)

1593년 초대통제사 이순신, 2대원균, 3대이순신…1894년 208대통제사 홍남주에 이르기 까지 300년간충청도, 전라도, 경상도 3도의 수군을 지휘한 총사령관(종2품직). 원래는 각 도의 수군절도사가 수군을 지휘하였으나, 1592년(선조 25) 임진왜란이 일어나자 경상도, 전라도, 충청도의 수군을 하나로 통합하기 위해 삼도수군통제사를 신설하고 전라좌수사 이순신(李舜臣)을 임명한 것이 그 시초였다. 삼도수군통제영 예하에는 경상좌,우수영과 전라좌,우수영 그리고 충청도수영등 5개수영을 거느리고 있었으며 각수사(水使)는 정3품직이다.

제주도와 목사 김영수 (2004. 1. 9. 태영(군) 제공)

방선문(訪仙門)

신선을 찾아온 문(訪仙門), 즉 신선이 살고있는 누각의 대문이라는 뜻이다. 이 곳은 영주십경에서 세번째로 꼽히는 절승(絶勝)중의 하나이다. 제주성과 그리 멀지 않고 한라산 등산길의 길목에 있는 방선문은 예부터 신선이 드나드는 대문으로 여겼다. 문객들이 한라산을 영산(瀛山), 원산(圓山)이라 멋스럽게 부르는 것도 신선이 살고 있음을 암시하는 말이다. 문인들의 탐승(探勝)이 잦아지면서 이곳 경치가 선경임을 찬미하여 ‘들렁귀’의음을 따서 등영구(登瀛邱: 신선의 언덕으로 오르는곳)로 고상하게 바뀌어졌다. 여기에 불만을 느낀 묵객이, ‘이곳은 신선의 언덕이 아니라 주위 경치는 신선이 사는 누각과 같아 이리 오너라 하고 부르면 하인이 예하고 바로 달려 나올 듯한 대문이다’ 라는 뜻으로 편액(扁額)대신 써서 새긴 글씨가 이 애각(崖刻)이다.

<본홈 김치(金緻)편에 방선문(訪仙門)이라 새겨진 마애명 사진 실려있음. 김항용>

주위에 평평하고 넓은 바위가 많은데 어렵사리 천장 위에 써서 새겼다. 쓰고 새기는 수고가 어떻했을까. 풍류가 다하고 흥이 넘치면 수고로움은 사그러지는 법이니 문자로 절경을 충분이 드러낼수 있었다면 오히려 기쁨이었을 것이다.

방선문의 명명에는 당나라 시인 백거이(白居易)의 장한가(長恨歌)시구에 의지한듯 하다.

문득 바다 가운데 신선산이 있다는 말 들었는데 / 忽聞海上有仙山

그 산은 아득히 허무한 곳에 있다네 / 山在虛無표紗間

누대와 전각에는 화려한 오색 구름이 일어나고 / 樓閣玲瓏五雲起

그 속에는 정숙한 신선들이 많이 살고 있어라 / 其中口約多仙子

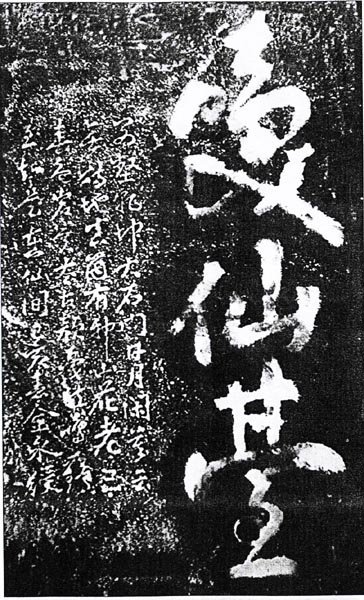

환선대(喚仙臺)

방선문 안쪽 바위에 있는 목사 김영수(金永綬)의 친필이다. 신선을 찾아온 문(訪仙門)을 들어섰는데 신선은 만나지 못하니 불러볼 수밖에 없다는 뜻이다. 그 옆에다 절구까지 한수 지어 새겼다. 방선문과 마주해서 가장 알맞게 붙여진 이름이다. 글씨까지 활달한 초서체로 써서 선기(仙氣)를 더 느끼게 한다. <심재집(心齋集)>에는 본각에 대한 언급은 없고방선문에서 안으로 들어가면 ‘우선대(遇仙臺)’가 있다고 했다.

방선문으로부터 안으로 한번 거듭되는 층층한 절벽을 넘으면 또 편편한 반석이 있어 누대와 같다. 이름하여 우선대라 한다.(自訪仙而入踰一重層壁又有盤石如臺名曰遇仙) 이라는 문맥으로 보아 이 환선대는 아닌듯 하다. 방선문의 안쪽을 자세히 살폈으나 우선대는 찾지 못하였다. 어쩌면 예부터 신선을 만난다(遇仙)는 제액(題額)에 불만을 품은 김영수 목사가 신선을 부른다(喚仙)로 고쳐 쓰지 않았나 하는 생각이 든다. 또 제주에는 김치(金緻) 선조님의 작품이 많이 전해지고 있어 대부분 항용선생께서 사진과 함께 본 홈에 소개해 주셨습니다. 이곳 방선문의 관한 내용만 다시 한번 옮겨 적습니다.

안사연 제주 김영수 선조님 마애시 탐방 및 탁본 행사 (2006. 3. 3. 항용(제 제공)

1) 일시 : 2006. 2. 26.

2) 장소 : 제주도 제주시 용두암 옆 용연 및 오라동

3) 참가자 : 안사연 8명-영환(문), 영윤(문), 상석(제), 진회(밀), 익수(제), 태영(군), 항용(제), 용주(안)

4) 내용 : 방선문 탐방, 김영수 선조님 마애시 탐방 및 탁본 실시

喚仙臺 (신선을 부르는 대)

萬壑乾坤大 / 깊은 골짜기는 천지의 위대함이요

石門日月閑 / 견고한 돌문은 해와 달의 한가로움이라

曾云無特地 / 일찍이 일컫기를 배필 없던 삼신인의 땅

其箇有神山 / 그것은 바로 신령스런 산이 있음이라

花老已春冬 / 꽃 시들어 봄은 어느새 겨울로 바뀌어도

岩賞太古歡 / 바위는 여전히 태고의 기쁨 지닌 채 있다네

?然鳴發意 / 알연한 학 울음소리 품은 뜻 잘 울려주니

知是在仙間 / 이런 이치 깨달음 선계의 경지 들어섰음이라 己亥(1779. 정조3) 春 金永綬

기타 제주 관련 시문들

觀德亭 金永綬

西去南來尺劒遊 暮年官酒細傾憂

鐘鳴故國三千歲 島屹重溟五百秋

牽進?류疑漢渥 包盈橘柚等楊州

悠悠往跡山河在 皓首殘孫淚不收

望京樓 金永綬

快閣登臨?壯遊 三山人說在瀛洲

少時龍劒衝牛宿 脫歲金丹夢玉樓

客館多年無好味 重溟何日有歸舟

北瞻宸極心逾耿 紫氣遙運禁苑浮 漢拏山 / 한라산

김 치(金緻)

衆山如질海如盃 / 많은 산은 개미둔덕 같고 바다는 술잔같아 (질=土至)

脚底長風萬里來 / 다리 밑에선 시원한 바람이 일어오는데

直待峰頭明月夜 / 정상에서 달 밝기를 기다리고 있노라면

獨看玄鶴舞瑤臺 / 신선의 집 뜰에 춤추는 학을 볼수가 있지.

己酉 秋 金緻

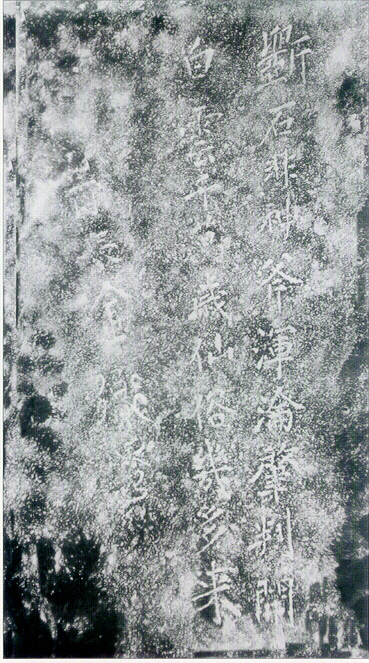

착石非神斧 / 귀신의 도끼로(솜씨로) 돌을 깍은 것이 아니라

渾淪肇判開 / 천지가 개벽할 때 열려 진 곳

白雲千萬歲 / 오랜 세월 흰 구름 쌓여 있어

仙俗幾多來 / 신선이나 속인이 많이 올 수 있을런지

이 시는 방선문(訪仙門) 암벽에 새겨진 것이다.

▲ 항용 현지 답사 탁본

김치(金緻)는 광해군1년(己酉)에 제주 판관으로 도임하여 그해 가을 한라산을 오르는 길에 이곳에 들러 이 시를 지었다. 그의 한라산 시(漢拏山詩)는 절창(絶唱)으로 꼽힌다. 이 시는 방선문에 남아있는 많은 제영(題詠)중에서 원형이 잘 보존된 것 중의 하나이다.

<출전 : 서귀포 문화사>

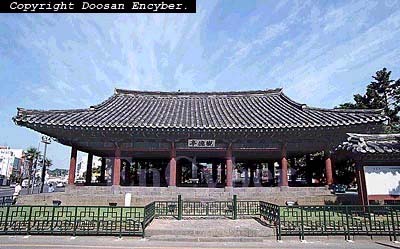

관덕정(觀德亭)

관덕정은 제주시의 중심지인 중앙로터리에서 서쪽 공항 방면으로 5분 정도 걸어가면 만날 수 있는 조선시대의 정자로서, 1963년 1월 21일 보물 제322호로 지정되었다. 정면 5칸, 옆면 4칸, 단층 팔작지붕 양식이다. 긴 대석으로 앉힌 기단 위에 세운 정자로 주위 4면이 모두 트여 있다. 기둥 윗몸에는 창방(昌枋)과 그 밑에 인방(引枋)을 짜 돌렸으나 평방(平枋) 없이주두(柱頭)를 얹어 공포(뱀包)를 배치하고, 정형화된 이익공(二翼工) 형식으로 외목도리(外目道里)를 받쳤다.

기둥과기둥 사이의 창방 위에는 화반(花盤)을 3개씩 배치하여 건물의 옆면과 뒷면에서 보면 장화반(長花盤)의 형태이다. 또 화반 위에서 운공(雲工)이 뻗어나와 외목도리를 받게 하였으며 그 위에 서까래와 부연(附椽)을 걸었고, 서가래의 끝은 모두 처마의 선과 똑같게 잘라져 있는 것이 색다르다. 옥내에는 앞뒤 2줄로 4개의 큰 기둥을 세워 그 위에 대들보를 걸었다. 대들보 위에는 동자기둥[童子柱] 모양의 대공을 세워 종량(宗樑)을 받쳤고 천장은 연등천장이다. 큰 기둥들과 주위 기둥은 퇴량(退樑)으로 연결하였고, 옆면 중앙의 기둥에서 대들보에 걸쳐 충량(衝樑)이 가설되어 있다.

이 곳은 군사훈련 뿐만 아니라 공사를 의논하거나, 잔치를 베풀거나 또는 죄인을 다스리는 곳으로도 사용되었다. 창건 당시의 현판 '觀德亭'은 세종대왕의 셋째 아들인 안평대군이 썼는데 불에 타 없어지고 그 뒤에는 선조때 우의정을 지낸 이산해(李山海) 가 쓴 액자가 걸렸었다고 한다. 현재 그 안에 걸려있는 액자 호남제일정(湖南第一亭) '탐라형승(耽羅形勝)' 네 글자는 제주방어사를 지낸 김영수(金永綬)의 글이다. 이 관덕정은 창건 이후 성종 11년 1480 목사 양찬이 중수하고, 숙종 16년(1690)에는 목사 이우한이, 영조 29년(1753)에는 목사 김몽규가, 정조 원년(1778) 목사 황최언, 순조 33년(1833) 목사 한응호, 철종 원년(1894) 목사 이헌공이 중수하는 등 여러 차례의 중수와 개축을 거쳤는데 1969년에 대대적인 수리를 하여 지금의 모습을 갖추게 되었다.

용연(龍淵)

용연은 용두암에서 동쪽으로 약 200미터 떨어진 한천 하류에 있는 맑은 못으로 깊숙이 파고든 이 용연 양편에 병풍처럼 펼처진 높이 7-8 미터의 기암절벽 밑에 드리운 잔잔한 수면은 가히 환상적이다. 옛날 선비들은 여기에다 배를 띄워 낚시를 즐겼는가 하면, 시인묵객들이 달밤에 주연을 베풀고서 시흥을 돋구었다고 해서 '용연야범'이라 하며 영주10경으로 이름난 곳이기도 하다. 口名何太古 雲소九龍淵 (소:金肖)으로 시작되는 20행의 목사 김영수(金永綬)의 시가 암각되어 있다. 가까이서 살필수 없기 때문에 10여자가 판독이 어렵다. 말미에 ‘목사 김영수가 경자년 봄에 취해서 쓴다’ 라고 기록 되어 있어 떠나기 전 해인 정조4년(1780)년 봄에 지어서 새겼음을 알수있다.

비를 몰고오는 용이 살고 있어 기우제를 지내면 비가 내린다고 하여 ‘용연’이라고 했고, 좌우 석벽 위에 나무들이 울창하여 초록빛이 석벽과 함께 맑고 잔잔한 수면에 비추었게 때문에 ‘취병담’이라고도 한다.

지금은 그풍습이 없어졌으나 고려말부터 이조때에 걸쳐 7월 16일 밤이되면 그당시 제주목사나 판관은 부하관속과 도내 유지, 풍류랑, 그리고 기생들을 거느리고 이곳에 나온 후 배를 타고 산해진미 맛 좋은 음식을 먹으면서 노래도 부르며 시조도 읊조리고 해서 옛적 중국의 소동파가 즐기던 7월16일밤 적벽가 놀이 이상으로 흥겹게 하룻밤을 보냈다고 한다. 밝은 달빛과 어울려 배에 켜 놓은 등불들이 휘황찬란하게 물속과 석벽에 비추어 아름다운 밤경치를 이루었던 것이다.

▲ 김영수 선조님의 시가 있는 용연, 탐방 일행이 타고 들어갈 배의 접안중

▲ 龍淵 전경 및 탐방 장면

마애시 원문 및 번역문 소개

해독 및 번역 : 김익수(제, 제주도 문화재 위원)

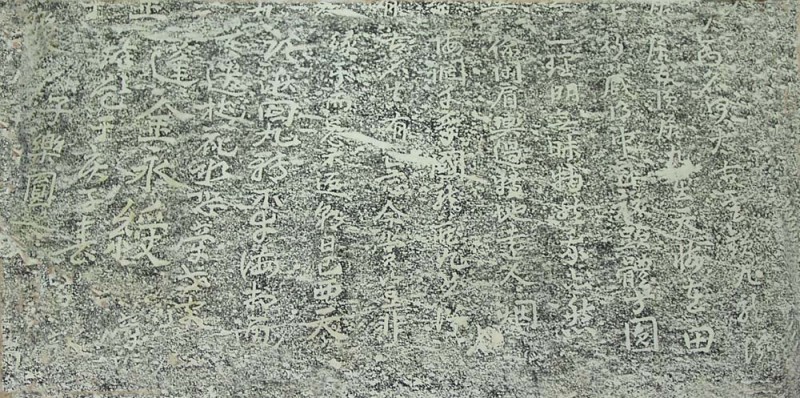

▲ 마애시 탁본 (제주 자연사 박물관 소장본. 2006. 3. 9. 항용(제) 제공)

<해독 원문>

1. 龍淵

격名何太古 雲鎖九龍淵 (격-월변 없는 膈. 오지 격, 솥 격)

居五須居九 出天悔在田

行藏得中成 權頭體方圓

一理明無昧 物然我亦愁

偸閑肩輿過 特地遠人烟

海闊千年國 龍藏九曲淵

古名眞有意 今賞豈非緣

雲雨急不返 朝日已西天

龍湫回九轉 不幸海相通

莫遣秋花水 恐牽世客蓬

金永綬 醉題于

庚子春 子 樂圓

<번역문>1. 龍淵 - 先韻 五言律詩

오지병 모양 어찌 예부터 이름 불렸는가

구름 걷힌 구룡연못

구오(九五)는 용비재천(龍飛在天)이거늘

하늘로 솟아오르다 재전(在田)이라 후회되네.

움직임 감추어 중정(中正)을 얻으니

머리와 몸체 균형 잡혀 모나고 둥그네

하나의 이치 밝힘에도 몽매하니

만물 그러하니 나 또한 수심에 잠기네.

한가한 틈타 가마 타고 지나노라니

별천지 인가와 멀리 떨어지고

바다가 펼쳐진 천년 된 고장

용은 아홉 굽이진 연못에 잠겼으니

옛 이름 진정 의미가 있어

오늘의 구경 어찌 인연이 아니랴.

이별이 아쉬워 급히 돌아가지 못하는데

아침해는 이미 서산에 기우네.

2. 東韻 五言絶句

용못<龍湫>는 아홉굽이 돌고 돌다가

불행히 바다와 서로 통하네

가을꽃 물에 떠보내지 마라

떠도는 나그네 속세에 얽힐지 모르니....

김영수

경자년(1780. 정조4) 봄 아들 낙원

※ 九五…周易의 中天卦에 九五자리는 ‘飛龍在天 利見大人’이라 했고, 在田…… 九二자리는 ‘見龍在田 利見大人’이라 하여 九二는 九五와 상응하는 괘로 용이 땅에 있다는 뜻임.

※ 雲雨…구름과 비. 이별을 뜻함. 戰國때 楚懷王이 高堂에서 꿈에 어떤 여인과 동침하였는데 그 여인이 떠나면서 아침에는 구름, 저녁에는 비가 되어 내린다고 한 고사.※龍湫…… 제주시 용담동에 있는 龍淵을 龍湫, 翠屛潭이라 옛날부터 불려왔다.

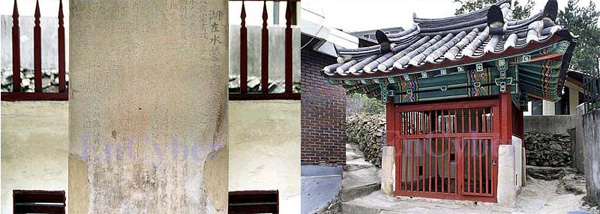

여수호 좌수영 수성 창설사적비(麗水湖左水營守城-設事蹟碑)

1779년(정조 3) 전라남도 여수지방의 사병(士兵)들과 의승(義僧)들이 뜻을 모아 전라남도 여수시 연등동에 세운 비.

지정번호 : 전남문화재자료 제202호

소재지 : 전남 여수시 연등동 376

시대 : 조선시대

크기 : 높이 167.5㎝, 너비 63.5㎝

분류 : 석비

1998년 8월 13일 전라남도문화재자료 제202호로 지정되었다. 유상열이 소유하고 있다. 비의 높이 167.5㎝, 너비 63.5㎝이며 비각에 보존되어 있다. 비신은 사각 비좌와 가첨석(加墅石)을 갖춘 구조로, 앞면에 가로쓰기로 ‘호좌수영수성창설사적비’라 씌어 있고 14행의 글이 음각되어 있다. 한 행은 보통 42∼45자이다. 비의 원형이 약간 훼손되어 비문의 판독이어려운 부분이 있다. 비문에 이 비는, 1773년(영조 49) 호남좌수사로 부임한 김영수(金永綬)가 전라좌수영성을 대대적으로 개축·보강하고, 군사를 정비하였으며, 군기·잡물 등을 마련하고, 월과미(月課米:중앙에서 지방 관아에 매달 부과하는 세금)와 털 없는 겉벼 등을 백성들한테 거두지 않고 마련한 공적을 기리기 위해 세운 것이라 기록되어 있다.

특히 이같은 재정비의 노력에 의승 등이 적극 협력하였으며 비변사, 감영(監營), 경군문(京軍門)도 이런 저런 도움을 주었다고 한다.영조 연간 말기와 정조 연간 초기의 호남좌수영 시설과 설비, 운영 경비의 조달과 이의 마련 방법 등 좌수영의 여러 사정을 알아볼 수 있는 사항들이 기록되어 있어 조선 후기 지방사 연구에 중요한 자료가 된다

▲ 여수호 좌수영 수성 창설 사적비(麗水湖左水營守城-設事蹟碑)

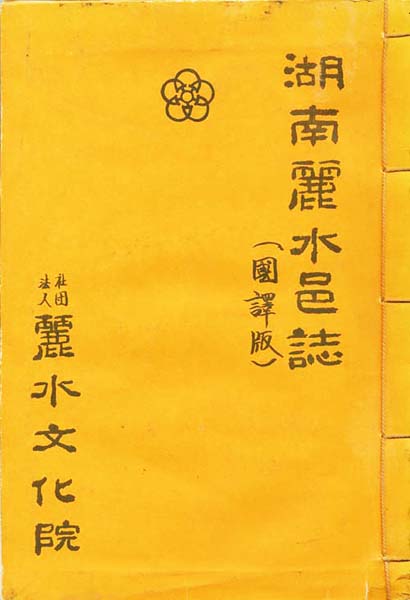

▲ 국역 호남여수읍지

전라좌수영성(全羅左水營城)

전라좌수영은 북쪽의 종고산(鍾鼓山)을 후진으로 배경삼고, 남동쪽의 얕은 예암산을 안산으로 하여 산줄기와 그 사이에 생긴 경사대지 위에 축조한 일종의 평지석성이다. 남, 동 및 서쪽에 성문을 내고 남문 밖이 바로 바다와 면하게 하여 성체의 형상은 원형에 가깝다.

영성은 여타 읍성의 경우와 다를바 없는 배치로 「호좌수영지」의 영성도(營城圖)에는 왕권을 상징하는 객사 진남관(鎭南館)이 가장 중요한 위치에 서고, 남문에서 이곳에 이르는 가로는 객사와 동헌에서 로단경(路端景)이 된다. 즉 가로망은 남문에서 동헌과 객사로 이어지는 남북축과 서문에서 동문까지의 동서축이 삼교차(三交叉) 되는 곳에 객사와 동헌이 위치하며, 동쪽에 중영(重營)이, 서쪽에 향청(鄕廳)이 들어섰다.

좌수영성은 성종 10년(1479)에 내례포(內禮浦)를 철폐하여 수군절도영을 설치하고 수군절도사를 두면서 변화를 시작했다. 성종 16년(1485. 3월)에 모옥(茅屋) 대신에 성보(城堡)를 축조하기 시작하여 1491년에 성보(城堡)가 완성되었다. 이후 광해군 3년(1497) 절도사 이량이 돌을 운반 장군도 왼쪽에 축대를 쌓았고, 선조 24년(1591)에 이충무공이 전라좌수영으로 부임해 성문 해자(垓字)를 축조했다. 선조 26년(1593. 7월) 삼도수군통제사가 된 이충무공에 의해 거제 한산도로 진을 옮겼으나, 일년후 절도사 이시언(李時言)이 본직(本職)으로 옮겨 삼도(三道)를 통제할 제영사(諸營舍)를 건설했다. 이후 1664년 절도사 이도빈(李道彬)이 진남관(鎭南館), 망해루(望海樓), 결승당(決勝堂)을 재건했으나, 1716년 화재로 진남관(鎭南館)이 소실되었다. 1718년 절도서 이제면(李濟冕)이 진남관을 다시 중건하였는데, 고종 32년(1895) 전라좌수영이 혁파(革罷)되었다.

허섬(許暹)의 「호좌수영지」에 실린 성곽과 관아에 대한 사항은 임란을 거치면서 1895년 혁파때까지 다소의 변화는 있었지만, 거의 대체적인 전라좌수영의 면모와 크게 다를바 없다고 여겨진다. 전라좌수영이 최초 설치될 당시의 규모에 대해서는 정확히 알 수 없으나 경상우도(慶尙右道)와 함께 전라좌도(全羅左道)는 적로요해처(敵路要害處)이므로 성을 쌓도록 하였다.

「坐地東向 周回三千六百三十四尺 東西長一千二百尺 南北廣九百八尺 堡內水泉北至順川府 陸路二息二十七里 東至平山浦 水路四十里」라 하였다. 성종 21년 10월에 전라좌수영을 수축하였는데, 당시의 규모를 「周三千六百三十四尺」이라 하였는데, 성체의 둘레가 36,340척이며, 동서1,200척, 남북 908척으로 동서가 약간 긴 형상이었다.그런데 1847년의 기록인 「호좌수영지」에는 체성(體城) 주위가 3,158 포척(布尺)이라 하였다. 당시에 포척 기준을 어디에 두었는지는 알 수 없으나 치수에는 큰 차이가 없으며, 성안의 수천(水泉)도 각각 6곳과 7곳으로 대체적인 규모는 크게 변하지 않았던 것으로 생각된다. 특히 성종 년간의 규모를 당시의 영조척(營造尺)을 기준으로 산정하면 약 1133.44m가 되는데, 현재 성곽의 유지(遺址)로서 실측되는 1.74Km와 약간의 차이만난다. 이러한 차이는 이후에 설치되는 치성(雉城)이나 옹성(甕城) 부분의 치수산정, 또는 측량방법에서 비롯된 것이 아닌가 생각된다.

어쨌든 성종 21년에 성체의 기본 골격이 완성되고, 이후로는 이 바탕위에서 적절한 변용이 있었지만 큰 차이는 없었다고 여겨진다.영성(營城)은 1774년 절도사 김영수(金永綬)가 수축공사를 할 당시에 곡성(曲城)이 6처라 하였으며, 여기에 각각 포루(鋪樓) 6채를 세우고 화포기(火砲器) 6좌(坐)를 두었다고 하였다. 그리고 허섬(許暹)의 「호좌수영지」에는 1847년 당시 영성(營城) 내의 시설과 규모에 대해서 기록해 두었을 뿐 아니라 첨부한 영성도(營城圖)를 통하여 당시의 면모를 살펴 볼 수 있다.

현재는 복개되어 도심 간선도로가 된 굴강(屈江)을 따라 남문에서 망해루(望海樓)와 진남관으로 이르는 남북축은 그대로 유지되며, 서문에서 군자동과 중앙동의 경계인 골목길은 망해루에 이르고, 다시 여기서 진남관 동쪽 담장을 따라서 동헌에 이르러 동사동과 관문동의 경계인 골목길을 따라서 동문에 이르는데, 도중에 중영(中營)과 장대(將臺)인 고소대(姑蘇臺), 기타 건물들로 연결된다. 이러한 가로망이 당시의 삼교차로(三交叉路)를 이루던 영성 내의 주요 간선도로로서 지금은 골목길로 변하여 남아 있다.

흥해구제기적비(興海九堤紀績碑) (유적)

생민지본(生民之本)은 농업에 있고 농사의 근본은 관계에 있으므로 백성을 위한 정사(政事)는 농사짓는데 이로운 보(洑)를 막는 것보다 더 좋은 것은 없을 것이다. 흥해 고을은 바닷가에 있어 읍이 윤택하고 농사는 많이 짓고 있으나 수원(水源)이 딸려 읍민들이 걱정하고 있었다. 영조 임오년(1762) 통제사 김영수(金永綬)公이 흥해군수로 부임한 후 11개의 보를막으니 太平, (?)洞, 枾木, 都, 德城, (?)재, 예(?), 城谷, 小長生, 大谷, 南(?)등이다.

군수 김 공이 보를 막을 때에 본인이 직접 현장에 나가 일을 시키면서 입을 옷과 신고 다니는 신발까지도 현장 가까운 곳에 가져다놓고 기숙하면서 새벽 일찍 공사장에 나갔다가 저녁 늦게 돌아오며, 일하는 자 가운데 부지런한 사람에게는 현전(縣錢)으로 상을 주며 쇠고기와 술대접을 해가면서 노고를 치하함에 마치 군대를 통솔하는 것 같이 하였고, 때로는 백성들이 여가를 가지도록 해가면서 일년에 보 11개소를 막았다. 농사를 다 지은 후에는 태평들에서 수세100석을 거두어 살기 어려운 김상철(金尙喆)등을 도와주고 10석은 민폐를 끼친 자에게 혜택을 주는 등 골고루 백성들에게 은혜를 미치게 하니 그의 공적은 보를 막는 데에만 국한되지 않았다. 지금은 소장생보와 대곡보가 없어졌으나 당시 공적은 백성들이 칭송했었다.

공은 본디 안동사람으로 무과 급제하여 여러 고을 수령으로 다니면서 백성과 나라를 위해 진력한 기록이 뚜렷이 남아 있다. 그러다가 죄가 있다고 옥살이를 하게 되었으나 얼마 후 임금께 죄를 용서받아 통제사(統制使)를 제수 받았다고 한다.그것은 곧 남을 속이지 않았으므로 임금에게 죄를 용서받을 수 있었으리라, 이런 사실을 들어본 사람은 누구나 죽음으로 나라에 보답하기를 원하지 않으리요. 애석하게도 당시 보를 막은 김공은 벌써 늙어버렸으니 흥해군수로 재직 당시 보를 막은 업적은 거의 기록이 없어졌다. 그로부터 20년후에 백성들의 간청에 의하면 공적을 특서(特書)하여 성상(聖上)에게도알리고 흥해 백성들에게도 고하는 도다. (원문생략)

正祖10年(1786)丙午 五月

郡守 昌寧 成大中 謹記

築堤監官 閑良 金信得

竪石都監 折衝 崔奎炯

제주성지

1971년 8월 26일 제주도기념물 제3호로 지정되었다. 제주시에서 소유하고 있다. 제주성은 탐라국 수부(首府)의 성곽으로 축성되었으나, 원래의 규모와 축성연대는 밝혀지지 않았다. 고려 숙종 때 이 지방의 많은 화산암을 이용하여 둘레 4,700척(약 1,424m), 높이 11척(약 3.3m)으로 확장·축조하였다. 조선시대의 《태종실록》에 “태종 11년(1411) 정월에제주성 수축(修築)을 명하였다”라고, 《세종실록》 지리지에는 “성 둘레는 910보”라고 기록되어 있다.

1510년(중종 5) 3포에서 일본인 거류민들이 일으킨 삼포왜란 후 1512년에 그 뒷수습책의 일환으로 목사 김석철(金錫哲)이 둘레 5,486척(약 1,662m)으로 확장하고 방어시설을 갖추었다. 이때 성안에 샘이 없어 별도로 중성(重城)을 쌓아 급수하도록 하였다.

1555년(명종 10) 을묘왜변 때는 왜선이 침범하여 성을 포위하고 공격하였으나 이를 격퇴하였다. 임진왜란이 일어나기 전 목사 성윤문(成允文)은 성벽을 5척(약 1.5m) 더 높여 쌓고, 포루(砲樓) 등의 방어시설을 갖추었다. 1780년(정조 4)에는 목사 김영수(金永綬)가 산 아래 하천 주변과 그밖의 하천 주변에 익성(翼成)과 보(堡)를 쌓았으며, 이후 계속 수축하였다. 그러나 일제강점기인 1925∼1928년에 제주항을 개발하면서 성벽을 헐어 바다를 매립하는 골재로 사용하여, 지금은 오현단 부근의 격대 3개와 길이 85.1m, 높이 3.6∼4.3m의 성벽만 남아 있다. 현재 보존되고 있는 격대 중 2개는 옛 조상들의 축성법을 알게 해주는 귀중한 자료이다.

기타 시문 (2006. 3. 9. 항용(제) 제공)

원문 및 번역문 제공 : 김익수(제, 제주도 문화재위원)

무제 (1716-1786 1778.12-1781.3 제주목사 시절)

西去南來尺劒游 暮年官酒細傾憂

鐘鳴故國三千歲 島屹重溟五百秋

牽進화류疑漢渥 包盈橘柚等楊州 ※화 : 馬+華, (준마이름)화. 류 : 馬+留, (말)류.

悠悠往跡山河在 皓首殘孫淚不收

서쪽을 떠나 남쪽으로 와 단검차고 巡狩하니

늙은 나이 관가의 술잔에 수심 겨워

탐라 옛 나라 시작한지 아득한 세월

넓은 바다 섬 다스린 지 5백년

名馬를 끌어다 바친 것 漢의 渥?神馬일 것이며

가득히 싼 귤은 揚州에 견줄 것이니 지나간 자취 아득하건만 산천은 예대로

흰머리 노인, 잔약한 자손들 눈물 거둘 수 없네.

※화류 : (화 : 馬+華, (준마이름)화. 류 : 馬+留, (말)류). 명마의 일종. 여기서는 제주에서 매년 바치는 진공마를 뜻함.

※漢渥 : 漢武帝가 渥?水(중국 섬서성에 있는 하천의 이름)에서 얻었다는 神馬

※楊州 : 중국의 귤의 산지인 揚州

望京樓

快閣登臨?壯遊 三山人說在瀛洲

少時龍劒衝牛宿 脫歲金丹夢玉樓

客館多年無好味 重溟何日有歸舟

北瞻宸極心逾耿 紫氣遙運禁苑浮

시원한 누각에 올라 즐겁고 장쾌한 전망

사람들 말하길 三神山은 瀛洲에 있다고 하네

젊은 날의 기개 龍泉劒으로 견우성을 찌를 듯 했건만

나이를 벗어나는 金丹 짓는 옥루의 꿈을 꾸네

客館에서 멋없이 보낸 몇 년

넓은 바다 언제면 배타고 돌아갈까

북극성 바라보니 마음 더욱 초초해

자색기운 실어다 궁궐에 띄웠으면....

※望京樓 : 명종때 을미사변을 일으킨 왜구들이 퇴각하며 제주성을 포위했을 때 목사 金秀文이 왜구선박을 급습하여 공을 세우자 어사를 보내 공을 치하하자 그 보답으로 세운 목관아에 있던 이층 다락. 금년에 문화재청에서 복원하게 된다.

※金丹 : 신선이 만드는 불로장생약.

※玉樓 : 신선의 누각.

※宸極 : 북극성. 제왕의 뜻.

※禁苑 : 출입이 금지된 정원. 궁궐의 뜻.